中途採用した人がすぐ辞めてしまう実情

「中途採用 すぐ辞める」「中途採用 定着しない」といった課題に直面する企業が増えています。厚生労働省の調査によれば、入社1年以内に辞める早期離職率は約30%にものぼり、特に中小企業では定着率が年々低下しているのが現状です。

多くの企業が「採用したのに定着しない」という問題を抱えており、もはや他人事ではありません。

以下では、中途採用者がすぐに辞めてしまう実情を解説します。

- 早期離職を経験した企業は全体の66%

- 中途採用市場の拡大により転職意欲の高い層の人口も増加

早期離職を経験した企業は全体の66%

「中途採用した人がすぐ辞めてしまう」という課題は、多くの企業が抱えています。マイナビの調査によれば、実に66%の企業が中途採用者の早期離職を経験しており、これは決して珍しいケースではありません。

この数字が示しているのは、採用の成否が「内定を出した時点」ではなく、「定着して活躍できるかどうか」で初めて問われるという現実です。中途採用市場が拡大する一方で、ミスマッチやフォロー不足によって人材が根付かない状況は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

中途採用市場の拡大により転職意欲の高い層の人口も増加

マイナビの調査によると、2025年における中途採用に「今後も積極的に取り組む」と答えた企業は90.2%に達しています。また、2024年の1社あたりの中途採用人数は平均20.8人と、採用活動自体が非常に活発化しているのが現状です。

市場が広がる一方で、転職を前向きにとらえ、よりよい環境を求めて動く人材も増えており、中途採用者の流動性は年々高まっています。その結果、「中途採用してもすぐ辞める」「中途採用者が定着しない」といった現象が起こりやすくなりました。

採用の成功は、単に人を集めることではなく、定着と活躍まで見据えた対応が求められる時代に突入しています。

参考:マイナビ『中途採用状況調査2025年版(2024年実績)』

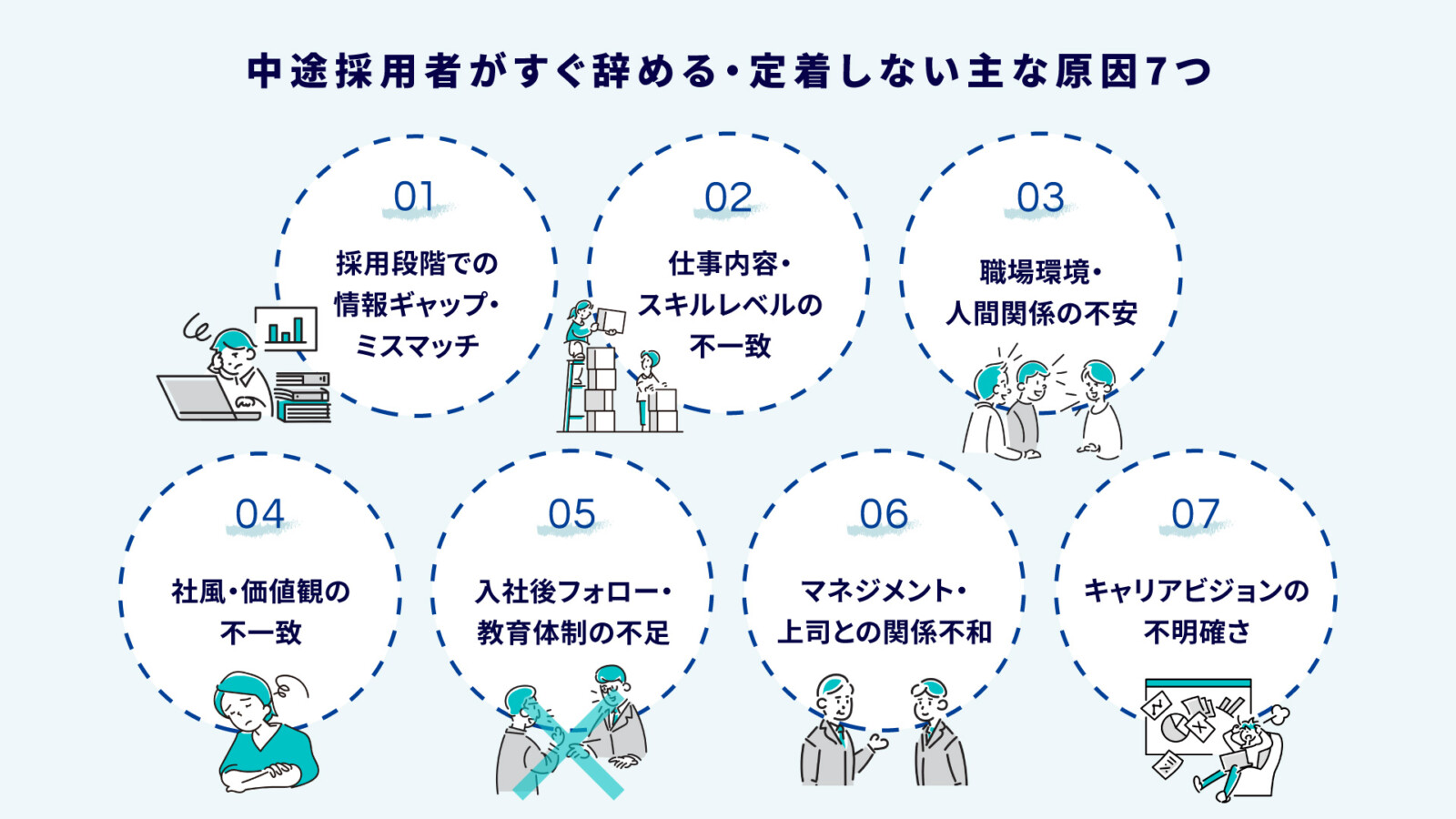

中途採用者がすぐ辞める・定着しない主な原因7つ

中途採用者が早期に離職してしまう背景には、いくつもの要因が複雑に絡み合っています。「せっかく採用したのに、なぜすぐ辞めてしまうのか?」という疑問を解き明かすには、その構造を理解することが第一歩です。

本章では、中途採用者が定着しない7つの主な原因を一つずつ整理しながら解説します。表面的な理由だけでなく、企業と個人の“想いのすれ違い”に注目することが、課題解決へのヒントになるかもしれません。

- 1. 採用段階での情報ギャップ・ミスマッチ

- 2. 仕事内容・スキルレベルの不一致

- 3. 職場環境・人間関係の不安

- 4. 社風・価値観の不一致

- 5. 入社後フォロー・教育体制の不足

- 6. マネジメント・上司との関係不和

- 7. キャリアビジョンの不明確さ

1. 採用段階での情報ギャップ・ミスマッチ

中途採用において特に多く見られる離職理由の一つが、「聞いていた話と違った」という情報のギャップです。求人票や面接時に伝えられる仕事内容、勤務条件、働き方のスタイルなどが、実際の現場と食い違っていると、入社後すぐに不信感を抱かれ、早期退職へとつながります。

例えば、「リモートワークOK」と記載していたにもかかわらず、実際には出社が前提だったというケースは少なくないでしょう。こうしたズレは、企業側が軽く考えていても、入社する側には大きな裏切りと映ります。

ミスマッチを防ぐためには、採用時にリアルな情報を誠実に伝える姿勢が欠かせません。条件だけでなく、現場の雰囲気や課題感までオープンに共有することで、「こんなはずじゃなかった」を減らすことができます。

2. 仕事内容・スキルレベルの不一致

中途採用者が離職する理由のなかには、「業務内容が自分のスキルに合っていなかった」「想定よりも求められるレベルが高すぎた」といった、スキルと仕事内容の不一致が原因となるケースも少なくありません。

例えば、マネジメント経験を前提としたポジションに採用されたものの、実際はプレイヤーとしての即戦力を求められた場合、戸惑いやプレッシャーからモチベーションを失い、結果として早期離職につながってしまうことがあります。

このようなミスマッチを防ぐには、採用時点で業務内容の具体的な説明をすること、そして候補者のスキルや適性を丁寧に見極めることが重要です。表面的な経験年数や肩書きではなく、実際にどのような場面で力を発揮してきたのかを深掘りする姿勢が、定着率を左右する鍵となります。

3. 職場環境・人間関係の不安

どれほど条件が整っていても、職場の人間関係がうまく築けなければ、安心して働き続けることはできません。上司や同僚との距離感がつかめず、相談しづらい空気があるだけで、中途採用者は孤立を感じやすくなります。

特に入社初期は「馴染めていないのは自分だけかもしれない」という不安が積み重なり、早期離職の引き金になることもあります。誰も声をかけてくれない環境に置かれた中途社員が、「必要とされていないのでは」と感じて辞めてしまった、というケースも実際に起こりうるでしょう。

こうした問題を防ぐためには、オンボーディングの工夫やチーム全体での受け入れ体制が不可欠です。業務だけでなく、人とのつながりを丁寧に築くことが、定着と活躍への土台となります。

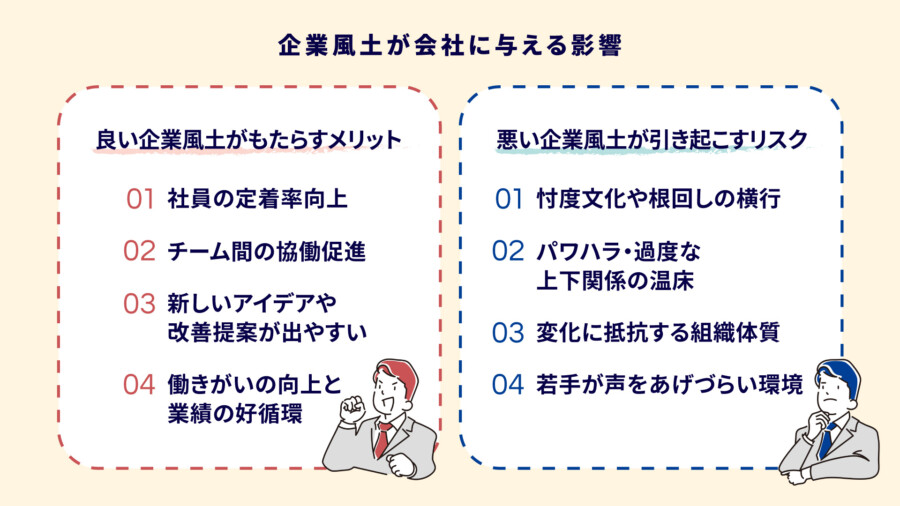

4. 社風・価値観の不一致

企業文化や価値観は、求人票には書ききれない“空気感”として職場に根づいています。そのため、働き方やコミュニケーションのスタイル、評価される行動基準にギャップがあると、中途採用者は違和感を抱いてしまうでしょう。

例えば、「成果よりもプロセスを重視する文化」の会社に、結果主義の環境で育った人が入社した場合、自分のやり方が評価されずに戸惑い、モチベーションを失ってしまうことがあります。

こうした価値観のミスマッチは、たとえ業務が合っていたとしても早期退職につながる要因になります。だからこそ、採用段階で企業の社風やカルチャーを“見える化”する工夫が重要です。社員インタビューの掲載や職場見学の実施などを通じて、応募者との認識のずれを最小限に抑えることが、定着への第一歩となります。

5. 入社後フォロー・教育体制の不足

「中途採用=即戦力」と思い込んでしまい、入社直後のフォローや研修を省略してしまうケースは少なくありません。しかし、環境や業務が変われば、どんなベテランでも戸惑いはあるものです。サポートのない状態では、不安や孤立感が強まり、早期退職につながるリスクが高まります。

前職で同じ業種だったとしても、使うシステムや評価基準が異なれば、最初の数週間は学び直しが必要です。その期間に十分なサポートがなければ、「ここでやっていける気がしない」と感じてしまっても不思議ではありません。

そこで有効なのが、メンター制度や初期研修の整備です。相談できる存在がいること、段階的に業務を覚えられる仕組みがあることが、定着と安心につながります。中途採用だからこそ、丁寧な立ち上がり支援が大切です。

6. マネジメント・上司との関係不和

中途採用者が定着するかどうかは、上司との関係性に左右されるといっても過言ではありません。信頼関係が築けなかったり、指示内容に一貫性がなかったりすると、「何を期待されているのか分からない」「がんばっても認められない」といった不満が蓄積し、やがて早期離職につながります。

例えば、業務方針が日によって変わる上司のもとで働く中途社員が、「自分のやり方が否定されている」と感じてモチベーションを失い、数ヵ月で辞めてしまったというケースもあります。

中途社員にとっては、上司は最も身近な“企業文化の象徴”でもあります。だからこそ、マネジメント層が中途社員に対して丁寧なサポートとフィードバックをおこなう体制づくりが重要です。関係構築を意識したコミュニケーションが、定着率を大きく左右します。

7. キャリアビジョンの不明確さ

中途採用者が入社後、「この先、自分はどのように成長していけるのか」が見えない状態では、不安や不満を抱きやすくなります。キャリアパスが不透明だったり、評価基準が曖昧だったりすると、働く意味や目標を見失い、早期離職につながってしまいます。

例えば、入社時にはリーダー候補として迎えられたものの、その後何のフィードバックもなく、自分の立ち位置も評価軸も分からないまま時間が過ぎてしまった状況では、モチベーションを維持するのは困難です。

企業としては、中途社員にも“未来を描ける情報”を提供することが大切です。評価制度やキャリアステップの明示、定期的な面談による方向性のすり合わせなどを通じて、「ここで自分は成長できる」と実感してもらえる環境を整えることで、定着率は高まります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

中途社員がすぐ辞めることにより起きること

中途採用者の早期離職は、単なる「一人が辞めた」では済まされない、企業全体に波及する深刻な影響をもたらします。採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、チーム全体の負荷や雰囲気にも大きな影響を与え、次回以降の採用にも悪影響を及ぼす可能性があります。

本章では、早期離職が企業にもたらす代表的な3つの影響を整理します。

- 採用コストや教育コストが増大する

- 社員の業務負担が増える

- 新たに社員を採用する難易度が高まる

採用コストや教育コストが増大する

中途社員が早期に離職してしまうと、企業は多額のコストを回収できないまま失うことになります。求人広告費、エージェント手数料、面接にかかる人件費、さらに入社後の研修やOJTに費やした時間と費用など、これらすべてが“損失”に変わってしまいます。

例えば、入社から2〜3ヵ月で退職した場合、まだ一人で仕事を回せる状態にはなっておらず、教える側の社員の稼働も使っている段階です。そのため、成果を生まないままコストだけが積み上がってしまいます。

こうしたことが繰り返されると、採用活動に対する現場の負担感が増し、結果的に採用効率や社内の士気にも悪影響を及ぼしかねません。「採用して終わり」ではなく、「定着して活躍すること」まで見据えた設計が、企業にとって不可欠です。

社員の業務負担が増える

中途社員が早期に退職すると、その穴を埋めるのは現場の既存社員です。業務の引き継ぎやフォロー、時には急な人員不足による残業やシフト調整など、本来の仕事に加えて追加の負担を背負うことになります。

さらに、せっかく時間を割いて教育した相手が辞めてしまった場合、「また一から教えるのか」という徒労感が蓄積され、モチベーションの低下や不満にもつながりかねません。こうした連鎖が続けば、職場全体の雰囲気にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

新たに社員を採用する難易度が高まる

中途社員の早期離職が繰り返されると、採用市場における企業の評判にも影響を及ぼします。口コミサイトや業界内の噂などを通じて、「あの会社はすぐ辞める人が多い」といったイメージが広がってしまうと、応募をためらう求職者も増えてしまいます。

結果として、優秀な人材ほど他社を選ぶようになり、ますます採用が難航するでしょう。このように、早期退職の多発は採用と定着の負のスパイラルを引き起こす原因となります。

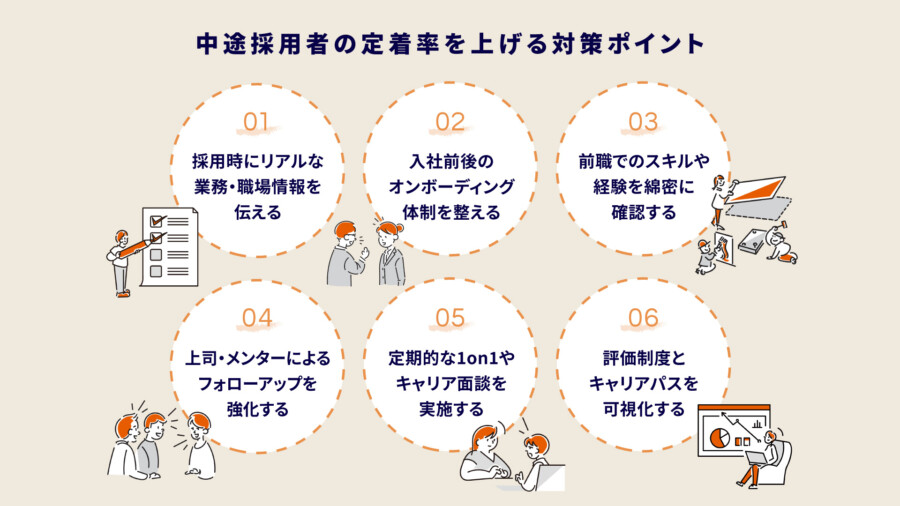

中途採用者の定着率を上げる対策ポイント

中途採用者の早期離職は、起こってから対応するのではなく、起こる前に防ぐことが何より重要です。これまで見てきた原因を踏まえれば、企業が取れる対策も明確になってきます。

本章では、中途社員が安心して根づき、活躍していくために有効な6つの対策ポイントをご紹介します。

- 採用時にリアルな業務・職場情報を伝える

- 入社前後のオンボーディング体制を整える

- 前職でのスキルや経験を綿密に確認する

- 上司・メンターによるフォローアップを強化する

- 定期的な1on1やキャリア面談を実施する

- 評価制度とキャリアパスを可視化する

採用時にリアルな業務・職場情報を伝える

中途採用者の定着には、「入社前にどれだけ正確な情報を伝えられるか」が大きな鍵を握ります。求人票や面接ではつい魅力的な面を強調しがちですが、実態とのギャップこそが早期離職を招く一因です。

例えば、「裁量を持って働ける」と伝えていたのに、実際は細かく管理される体制だった場合、入社後に失望されてしまう可能性があります。

だからこそ、業務の実態や直面している課題も含めて、正直に共有する姿勢が重要です。具体的には、「1日のスケジュール例」や「配属予定チームの構成・雰囲気」などを説明すると、リアルな働くイメージが湧きやすくなり、ミスマッチ防止につながります。

入社前後のオンボーディング体制を整える

中途採用者は即戦力とされがちですが、入社直後からすべてを理解し、成果を出すのは容易ではありません。「中途=即戦力」という前提だけで放任してしまうと、不安や孤立を感じやすくなり、早期離職につながります。

そのため、初日〜3ヵ月ほどのオンボーディング体制をしっかり整えることが欠かせません。業務の流れや社内文化を段階的に伝えるカリキュラムを組み、安心して業務に慣れていける環境を用意することが重要です。

例えば、メンター制度で気軽に相談できる存在をつけたり、定期的な面談で進捗や不安を共有できる場を設けたりすることが有効です。「ひとりにしない」姿勢が、信頼と定着の第一歩になります。

前職でのスキルや経験を綿密に確認する

中途採用でよくある失敗の一つが、入社後に「思っていたほどスキルがともなっていなかった」と気付くケースです。逆に、採用された側も「こんなに高度なことを求められるとは聞いていなかった」と感じれば、双方の期待がすれ違い、早期離職につながりかねません。

だからこそ、選考段階でスキルや経験を丁寧に見極めることが重要です。履歴書や職務経歴書だけでなく、具体的な業務内容や役割をヒアリングし、実際に活かせるスキルかどうかを確認しましょう。

「マネジメント経験あり」とあっても、人数規模や役割の深さによって実力は大きく異なります。自社の業務やカルチャーと照らし合わせて、リアルなスキルマッチを図る視点が、採用後のミスマッチ防止に役立つでしょう。

上司・メンターによるフォローアップを強化する

中途採用者が職場に定着するうえで欠かせないのが、直属の上司や先輩社員による継続的なフォローアップです。特に入社初期は、業務面だけでなく、組織の文化や人間関係にも戸惑いや不安を抱えやすいため、心理的安全性を確保するサポートが重要です。

例えば、「分からないことがあっても質問しづらい」「孤立している気がする」と感じる環境では、能力があっても長くは続きません。そんなときに、メンターが日常的に声をかけたり、週に1回の面談で気軽に相談できる場を設けることで、心の負担を軽減できます。

人と人とのつながりのなかで支えられているという実感が、定着とエンゲージメント向上の鍵になります。

定期的な1on1やキャリア面談を実施する

中途社員が安心して働き続けるには、日々の不安や悩みを気軽に共有できる場が欠かせません。特に、定期的な1on1やキャリア面談は、上司との信頼関係を深め、本人の成長意欲を引き出す有効な手段です。

1on1では、週1回〜月1回の頻度で実施し、業務の進捗確認だけでなく、感じている課題やキャリアの希望について対話するとよいでしょう。ただ「報告する場」ではなく、「思いを共有する場」にすることで、安心感とエンゲージメントが高まります。

さらに、キャリアパスの可視化と組み合わせることで、将来の成長イメージが描きやすくなり、離職防止にもつながります。中途社員の未来に伴走する姿勢が、定着率を大きく左右します。

評価制度とキャリアパスを可視化する

中途社員が長く働き続けるためには、「この会社でどう成長していけるのか」が見える状態であることが重要です。評価制度やキャリアパスに対する不透明感があると、不安や不満が募り、早期離職につながりかねません。

例えば、「評価のポイントが曖昧」「昇格の基準がわからない」と感じる環境では、努力の方向性が見えず、やる気も続きません。そのため、評価基準や昇格条件を文書化・共有する、職種別のキャリアステップを図解するなど、可視化の工夫が必要です。

自分の未来を言語化できる環境は、安心とやりがいを育みます。中途社員にとって成長できる場であることを示すことが、定着率向上の土台になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

中途採用者の早期離職を防ぐために採用担当者ができること

中途採用は「内定を出して終わり」ではありません。定着し、組織の一員として活躍してもらうことこそが、本当の採用成功といえるでしょう。そのためには、採用担当者自身が「入社後の定着」を見据えた設計をおこなうことが欠かせません。

本章では、採用の現場で今すぐ取り組める、定着につながる4つの具体策をご紹介します。

- 面接で価値観や働き方のすり合わせを重視する

- 選考段階から職場見学や座談会を導入する

- 採用よりも定着を重視するKPIを設定する

- 採用後はメンター制度により採用者の話を聞く

面接で価値観や働き方のすり合わせを重視する

中途採用において、スキルや経験だけでなく価値観や働き方の相性を見極めることは、定着率を大きく左右します。業務内容がマッチしていても、「会社の文化や働き方が合わなかった」と感じれば、早期退職につながる可能性が高まります。

例えば、面接時に以下のような観点で確認をするとよいでしょう。

- チームで成果を出すことと個人で成果を出すこと、どちらを重視したいですか?

- どのような働き方が最もパフォーマンスを発揮できますか?

- どんな評価のされ方に納得感を持てますか?

このような質問を通じて、応募者の価値観やキャリア志向、職場に求める環境とのすり合わせをしましょう。企業文化やスタンスとズレがある場合には、その場で丁寧に共有することが、ミスマッチの防止に直結します。

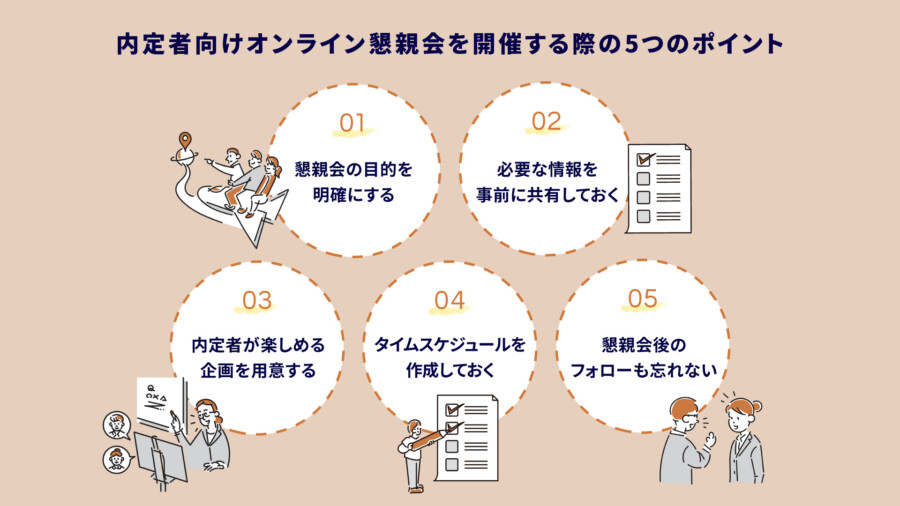

選考段階から職場見学や座談会を導入する

中途採用者の早期離職を防ぐには、入社前にリアルな職場の空気を体感してもらうことが効果的です。求人票や面接だけでは伝えきれない部分を、実際に見て・聞いて・感じてもらうことで、入社後のギャップを減らせます。

例えば、選考の途中で職場見学を実施し、働く環境や社員の雰囲気を見てもらうことや、現場の先輩社員との座談会を設けて、仕事内容ややりがい・苦労を率直に語ってもらうなどの取り組みが有効です。

こうした体験を通じて、候補者は自分がその職場にフィットするかをイメージしやすくなり、企業側にとっても「本当にマッチしているか」を見極める材料になります。双方が納得して入社を決められる環境づくりが、定着率の向上につながります。

採用よりも定着を重視するKPIを設定する

採用活動の成果を「何人採れたか」だけで測ってしまうと、最右用して終わりの意識が根づき、定着を軽視した採用が繰り返されてしまいます。本当に大切なのは、採用した人が組織に根づき、活躍しているかどうかです。

そこで重要なのが、以下のような定着を意識したKPI(指標)の設定です。

- 入社後3ヵ月・6ヵ月の定着率

- 配属後のオンボーディング満足度

- 退職理由の傾向と改善率

このような定量的なデータを活用し、採用担当者の目線を「長く働ける人材かどうか」にシフトさせることで、より質の高い採用が実現できます。

KPIの見直しは、採用部門だけでなく、企業全体の人材定着への意識改革にもつながるでしょう。数よりも“ともに未来をつくれる人”を見極める姿勢が、持続可能な組織づくりを後押しします。

採用後はメンター制度により採用者の話を聞く

中途採用者は、スキルや経験がある一方で、新しい職場の文化や人間関係には不安を抱えやすいものです。だからこそ、入社後のメンタルサポートや悩みの早期発見には、メンター制度の導入が効果的です。

メンターは、直属の上司とは異なる立場で中途社員に寄り添い、日常のちょっとした疑問や不安を気軽に相談できる“安心の窓口”となります。例えば、週1回の雑談ベースの面談や、月1回の振り返りミーティングなど、形式にとらわれず継続的に接点を持つことがポイントです。

こうした関係性があることで、小さな違和感や問題を早期にキャッチし、離職につながる前に対応することができます。「ちゃんと見てもらえている」「気にかけてもらえている」という実感が、信頼を生み、定着率の向上につながります。

中途社員がすぐ辞める原因は採用体制の見直しで防げる

中途採用者がすぐ辞めてしまう背景には、情報のミスマッチやサポート不足、価値観のすれ違いなど、複合的な課題が存在します。だからこそ、採用から定着までを見据えた組織づくりが求められます。

Cultiveでは、「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、共通認識を育むワークショップや、エンゲージメント向上の研修を通じて、定着率の向上と職場の信頼関係づくりを支援しています。

言葉にはしづらい、企業の“らしさ”を拾い上げ、会社とメンバーが同じ想いに共鳴し合う「心震える体験」を通して、理念が体現行動に現れて文化として根づくまでの過程を伴走いたします。

自社の文化を育み、他社には真似できない強みとしたいとお考えの方はぜひご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)