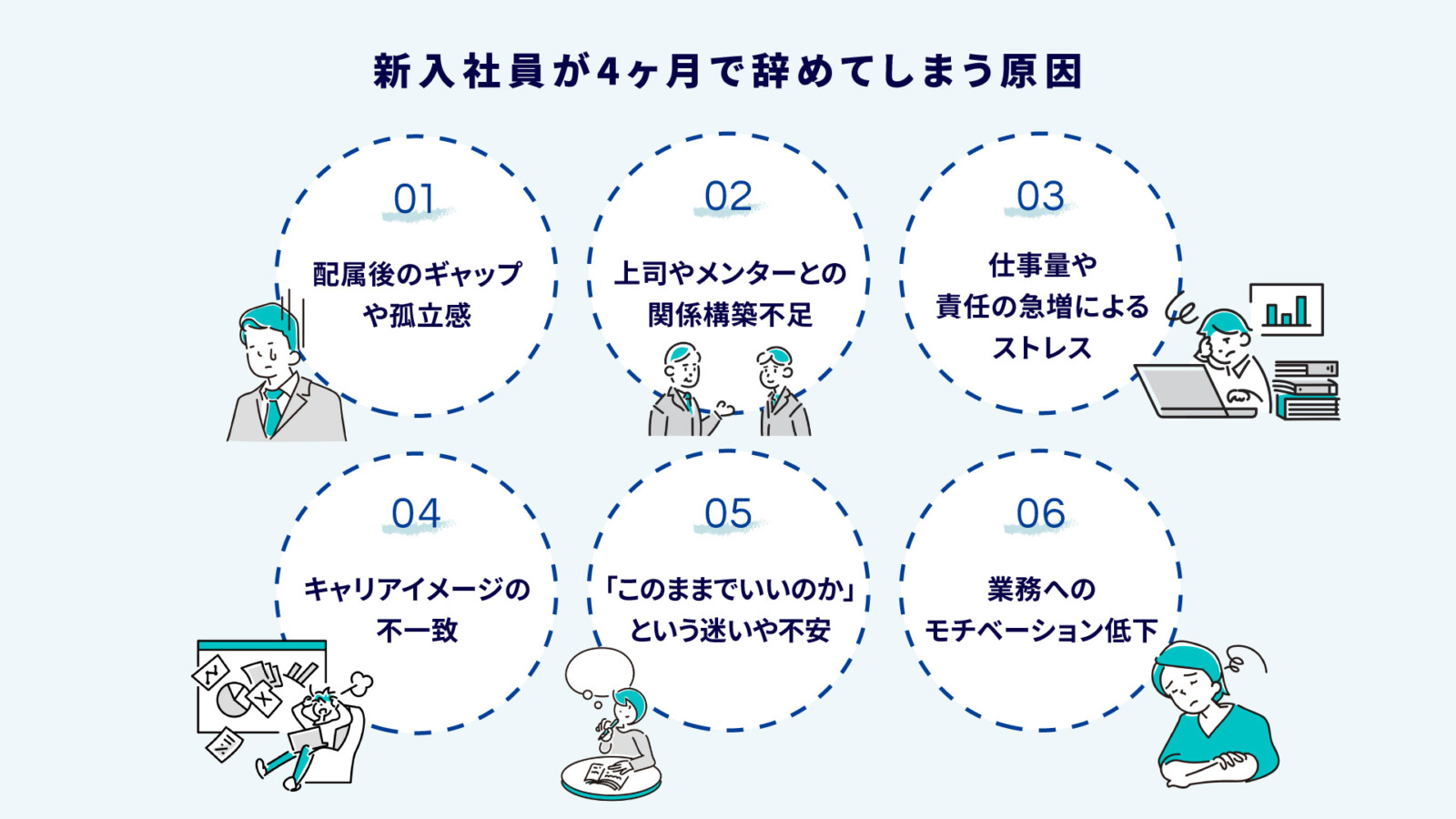

新入社員が4ヵ月で辞めてしまう原因

入社から4ヵ月というタイミングは、多くの企業で研修期間が終わり、現場配属や本格的な業務が始まる重要な時期です。この時期に離職が増える背景には、環境の変化や心理的な負担が複雑に絡み合っています。

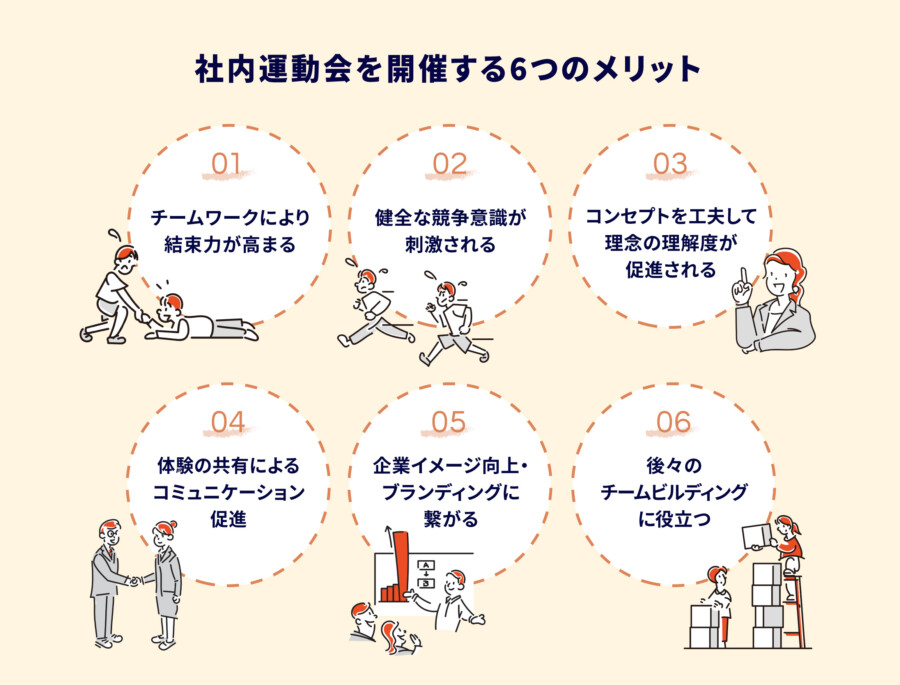

ここでは、新入社員が4ヵ月で辞めてしまう主な原因を6つご紹介します。

- 配属後のギャップや孤立感

- 上司やメンターとの関係構築不足

- 仕事量や責任の急増によるストレス

- キャリアイメージの不一致

- 「このままでよいのか」という迷いや不安

- 業務へのモチベーション低下

配属後のギャップや孤立感

新入社員が離職を考える大きな理由のひとつが、入社前の期待と実際の仕事内容や人間関係とのギャップです。いわゆる「リアリティショック」と呼ばれるこの現象は、入社後3ヵ月から半年の間に特に顕著に表れます。

研修期間中は同期と一緒に学ぶ環境があったのに、配属後は一人で業務を任されるケースも少なくありません。「思っていた仕事と違う」「周りに相談できる人がいない」と感じると、モチベーションが急速に低下してしまいます。

特に孤立感は深刻です。相談できる相手がいない、雑談の場がない、メンターが機能していないといった状況では、新入社員は「自分はここに必要とされていないのでは」と感じてしまいます。配属直後のフォロー不足が離職の引き金になりやすいといえるでしょう。

企業側には、定期的な面談や気軽に相談できる仕組みづくりなど、組織的なサポート体制の構築が求められます。

上司やメンターとの関係構築不足

上司やメンターとの関係性が弱いことで、心理的安全性が低下するケースも多く見られます。

「質問しづらい雰囲気がある」「叱責されるのが怖くて萎縮してしまう」「相談しても軽くあしらわれる」といった経験を重ねると、新入社員は次第に相談すること自体を諦めてしまいます。

また、メンター制度があっても形骸化している企業も少なくありません。制度として存在していても、メンター自身が忙しく十分な時間を割けなかったり、コミュニケーションスキルが不足していたりすることもあります。

関係構築とは、業務指導だけでなく信頼形成も含めたバランスが大切です。新入社員が「この人になら相談できる」と思える関係性を築くことで、早期離職のリスクを減らせるでしょう。

仕事量や責任の急増によるストレス

4ヵ月目は、多くの企業で新入社員に「独り立ち」を求めるタイミングです。それにともない、急に責任や業務量が増えることがあります。それまで手厚くサポートされていた環境から一転して、自分で判断し行動することを求められるようになるため、大きな戸惑いを感じる新入社員は少なくありません。

プレッシャーや失敗の連続で「自分には向いていない」「周りに迷惑をかけている」と感じる新入社員も少なくありません。上司側は成長を促す意図で業務を任せていても、新入社員には「放置された」と受け取られてしまうこともあります。

双方の認識のズレが、ストレスを増幅させる要因になっています。企業側の教育計画の設計不足が、このような状況を生み出している可能性があります。

キャリアイメージの不一致

入社時に描いていた「成長イメージ」や「仕事のやりがい」が現実と異なることで、離職を考える新入社員もいます。特に若い世代は自己成長やキャリア形成を重視する傾向が強く、現状に疑問を感じると早期に転職を検討する傾向があります。

例えば、「想像していたより単調な作業が多い」「希望していた職種と違う部署に配属された」「成果が見えづらい環境で、やりがいを感じられない」といったケースです。

クリエイティブな仕事を期待していたのに、データ入力や事務作業ばかりを任されたり、お客様と直接関わる仕事を希望していたのに内勤業務になったりすると、大きな失望感を抱いてしまいます。

このような状況が生まれる背景には、採用時の情報開示の仕方や期待値調整が不足している場合があります。企業側が魅力的に見せようとするあまり、仕事の実態を正確に伝えきれていないケースも少なくありません。

入社後の定期面談でキャリアの見通しを共有する機会を設けることや、配属理由を丁寧に説明すること、短期・中期・長期の成長ステップを明示することが、定着率向上の鍵になるでしょう。

「このままでよいのか」という迷いや不安

社会人生活に慣れ始める一方で、「他の同期はどうしている?」「今の職場にずっといるべき?」と迷い始める時期でもあります。入社直後の緊張感が薄れ、日常業務に慣れてくると、かえって自分の将来について冷静に考える余裕が生まれるのです。

SNSや口コミサイト、転職アプリを見て、他の選択肢があることを知り、焦燥感が生まれるケースも少なくありません。同期が華やかな仕事をしているように見えたり、他社の方が待遇が良さそうに思えたりすると、「自分だけが取り残されているのでは」という気持ちになってしまいます。

「辞めたい」というよりも、「このまま続けてよいのか」という不安が離職の入り口になることがあります。この迷いを放置してしまうと、次第に退職という選択肢が現実的なものになっていくのです。

特に転職市場が活発な現代では、「第二新卒歓迎」といった情報が目に入りやすく、転職のハードルが低く感じられることも影響しています。

業務へのモチベーション低下

仕事の成果が実感できず、「やっても報われない」と感じる心理的要因も、離職につながります。特に新入社員は、自分の仕事が組織全体のなかでどのような意味を持つのか、どう貢献しているのかが見えにくい立場にあります。

評価やフィードバックの仕組みが曖昧で、努力が可視化されない環境では、新入社員は自分の成長を実感できません。上司から「頑張っているね」といった抽象的な言葉をかけられても、具体的に何が良かったのか、どこを改善すべきなのかが分からなければ、次の行動につながりにくいのです。

企業として「小さな成功体験」を積ませる仕組みが重要といえるでしょう。日々の業務のなかで達成感を感じられる工夫が、モチベーション維持の鍵となります。

例えば、週次での振り返りミーティングや、短期目標の設定と達成の確認など、成長を実感できる機会を意図的に作るとよいでしょう。

4ヵ月で辞める新入社員の予兆

新入社員が「辞めたい」と言い出す前には、必ずといってよいほど何らかの予兆が現れます。

企業がこれらのサインを早期に察知し、適切なフォローをおこなうことが離職防止の第一歩です。予兆を見逃さないことで、メンバーの心のSOSに気付き、サポートの手を差し伸べることができます。

ここでは、離職の予兆として現れやすい5つの行動・態度の変化をご紹介します。

- 相談や報連相が減る

- 欠勤や遅刻が増える

- 社内での会話が減る

- 業務におけるミスが増える

- 残業せずすぐに退勤する

相談や報連相が減る

以前は積極的に質問していた新入社員が、次第に相談を控えるようになるのは要注意のサインです。

この背景には、「忙しそうで話しかけにくい」、「どうせ分かってもらえない」という心理が働いている場合があります。相談しても解決につながらなかった経験や、質問したときに冷たい対応をされた経験が積み重なると、新入社員は相談すること自体を諦めてしまいます。

対策として有効なのは、上司側からの定期的な声かけや1on1面談です。「何か困っていることはない?」と気軽に聞ける関係性をつくることで、新入社員が孤立する前にサポートの手を差し伸べられます。

欠勤や遅刻が増える

心身の疲弊やメンタル不調が表面化する初期サインとして、欠勤や遅刻の増加があります。これらは単なる体調不良ではなく、深刻なストレスのサインである可能性が高いため、注意深く観察する必要があります。

「前日は元気そうだったのに翌日急に欠勤する」、「月曜日に体調不良が続く」といったパターンが見られる場合、精神的なストレスが限界に達している可能性があります。また、表情が暗くなる、身だしなみに変化が見られるといった行動面の変化も、メンタル不調の重要なサインです。

企業側は勤怠データの変化を早期に把握し、産業医や人事部門との連携をおこなうことが重要です。単に「体調管理ができていない」と片付けるのではなく、背景にある要因に目を向けましょう。心のSOSかもしれないというアンテナを持つことが、メンバーを守ることにつながります。

社内での会話が減る

昼休みや休憩時間のコミュニケーションが減少するのも、孤立化のサインです。以前は同僚とランチに行っていたのに一人で食べるようになったり、休憩室に顔を出さなくなったりする変化が見られる場合は注意が必要です。

「人間関係に馴染めていない」、「職場に居場所がない」と感じ始めている可能性があります。周りから距離を置くようになると、さらに孤立感が深まる悪循環に陥ってしまいます。周囲も「一人でいたいタイプなのかな」と誤解し、ますます声をかけづらくなるという負のスパイラルが生まれてしまいます。

職場の心理的安全性を高める環境づくりが求められます。気軽に雑談できる雰囲気や、誰もが参加しやすいコミュニケーションの場を意識的につくることで、新入社員が「ここにいてもよいんだ」と感じられる職場になっていくでしょう。

業務におけるミスが増える

注意力の低下や意欲の低下が背景にある場合、業務でのミスが増えることがあります。今までできていた作業で間違いが起きたり、確認を怠ったり、指示を聞き漏らしたりといった変化が見られるようになります。

これは単なるスキル不足ではなく、精神的な限界の兆候としてとらえるべきサインです。プレッシャーや不安が大きくなると、集中力が低下し、普段ならしないようなミスが増えてしまいます。

このようなときこそ、叱責よりもサポートが必要です。「どうしてミスをしたのか」を責めるのではなく、「何か困っていることはないか」と寄り添う姿勢でリカバリーを促しましょう。温かいフォローが、新入社員の心を救うこともあります。

残業せずすぐに退勤する

モチベーションが低下している場合や、転職準備のために時間を確保している場合、定時退勤が続くことがあります。

「仕事への関心が薄れている」、「周囲との距離を置きたい」という心理の表れとして、すぐに退勤する行動が見られます。

定時退勤自体は悪いことではありませんが、「周囲との接触を避けている」様子が見られる場合は注意が必要です。フォロー面談や雑談など、非業務的な接点を再構築することが有効でしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

企業が見直すべき原因と環境要因

新入社員の早期離職は、本人の適性だけでなく、企業側の環境や仕組みにも原因があります。

ここでは、企業が見直すべき3つの環境要因について解説します。

- 採用時の情報不足や期待値ミスマッチ

- オンボーディング期間の短さと支援体制の弱さ

- 配属先による教育格差・フォロー体制の不均一

採用時の情報不足や期待値ミスマッチ

新入社員が「思っていた仕事と違う」と感じる主な理由は、採用時の情報開示が不足していることにあります。

例えば、求人票に具体的な業務内容が書かれていない、面接時に現場の実態を伝えていない、ポジティブすぎる訴求をしてしまうといったケースです。

ミスマッチが起こると、入社後すぐに「ギャップ離職」が発生します。対策として、採用段階でリアルな職場体験や現場社員との交流機会を設けることが効果的です。よいところだけでなく、大変な部分も含めて正直に伝えることが、長期的な定着につながります。

オンボーディング期間の短さと支援体制の弱さ

入社後のフォローが不十分なことが、4ヵ月離職に大きく影響しています。

特に「初期教育が短すぎる」「OJTの質が低い」「上司の指導が属人的で統一されていない」といった課題を抱えている企業では、新入社員が不安を抱えたまま業務に臨むことになります。

オンボーディングは入社後3ヵ月で終わりではなく、半年から1年のスパンで考える必要があります。短期離職を防ぐためには、心理的安全性の高い環境や質問しやすい雰囲気づくりが欠かせません。

配属先による教育格差・フォロー体制の不均一

部署やチームごとの指導体制の差が、離職に大きな影響を与えることもあります。

例えば、「人手不足の部署では新人教育があと回しになる」「部署によってメンター制度が形骸化している」「教育担当者のスキルに差がある」といったケースです。

このような教育格差が放置されると、定着率に部署差や地域差が広がってしまいます。同じ会社に入社したのに、配属先によって成長機会やサポート体制が大きく異なるのは望ましくありません。

教育体制を全社的に統一・標準化する必要があります。どの部署に配属されても一定水準以上の教育とフォローが受けられる仕組みをつくることで、公平な育成環境が実現するでしょう。

4ヵ月離職を防ぐための定着率向上施策

新入社員の定着率を高めるためには、計画的なフォロー体制と組織全体での取り組みが必要です。

ここでは、4ヵ月離職を防ぐための具体的な施策を4つご紹介します!

- 入社後半年間を意識した段階的なフォロー計画を立てる

- メンター制度・1on1面談の充実で孤立を防ぐ

- 採用イベントや配属制度でギャップを減らす

- 上司・教育担当者のマネジメント研修を強化する

入社後半年間を意識した段階的なフォロー計画を立てる

「3ヵ月で研修が終わる→4ヵ月で離職」というパターンを防ぐためには、6ヵ月以上のフォロー設計が必要です。

例えば、1ヵ月目は不安ケアと基礎スキルの習得、3ヵ月目は成長実感を持てる振り返り、6ヵ月目はキャリア面談で今後の方向性を確認するといった段階的なアプローチが効果的です。

計画的なフォローの仕組みとして、スケジュール・担当者・目的を明確にしておくことが大切です。「誰が、いつ、何のために」フォローするのかを決めておくことで、抜け漏れを防ぎ、新入社員に安心感を与えられます。

メンター制度・1on1面談の充実で孤立を防ぐ

4ヵ月目は人間関係の壁を感じやすい時期であることを前提に、メンター制度や1on1面談を充実させることが重要です。

これらの役割は、心理的安全性の確保、相談窓口の提供、承認体験の提供です。業務の話だけでなく、雑談を中心とした気軽なコミュニケーションも大切にしましょう。

形式だけで終わらせないポイントとして、上司だけでなく年齢の近い先輩社員がメンターを担当することも効果的です。話しやすい相手との定期的なコミュニケーションが、孤立感を和らげる大きな支えになります。

採用イベントや配属制度でギャップを減らす

採用段階から「リアルな現場理解」を促すことで、早期離職を防ぐことができます。

例えば、現場社員との座談会、職場見学、ジョブシャドウイング(実際の業務を見学する体験)などを取り入れることで、入社前に仕事のイメージを具体的に持ってもらえます。

また、配属時に「本人の希望とのすり合わせ」や「仮配属制度」を導入するのもおすすめです。いくつかの部署を経験したうえで本配属を決める仕組みがあれば、ミスマッチを減らせる可能性があります。入社後のギャップを最小限にすることが、定着率向上への近道といえるでしょう。

上司・教育担当者のマネジメント研修を強化する

新入社員が辞める直接的な要因として、「上司との関係」が挙げられることが多くあります。

管理職や教育担当者向けのコミュニケーション研修を強化することで、新入社員をサポートするスキルを向上させることができます。

具体的には、傾聴力、フィードバックスキル、承認の伝え方などを学ぶ機会を設けることが効果的です。「どうすれば相手が話しやすくなるか」「どう伝えれば前向きに受け取ってもらえるか」といったスキルは、研修を通じて身につけられます。

上司側の意識改革が、離職防止のカギになるといえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

辞めたあとのフィードバック分析で次の採用につなげる

新入社員が離職してしまった場合でも、その経験を次に活かすことができます。

退職者からのフィードバックを真摯に受け止め、組織の改善につなげることが大切です。

ここでは、離職後のフィードバック分析について3つのポイントをご紹介します。

- 退職理由を個人の問題と片づけない

- エグジットインタビューで定量・定性データを蓄積

- 採用広報・面接内容の改善に反映する

退職理由を個人の問題と片づけない

新入社員の早期離職を「本人の甘え」「向いていなかった」と片付けてしまうのは、改善の機会を逃すことになります。

個人の適性だけでなく、「組織の環境」「マネジメント」「教育設計」など構造的な要因を見直す必要があります。実際に、退職者のフィードバックをもとに「制度の見直し」「評価方法の改善」「フォロー体制の強化」につながったケースも多くあります。

退職は企業改善のきっかけになる貴重な機会です。前向きに受け止め、次の採用・育成に活かしていきましょう。

エグジットインタビューで定量・定性データを蓄積

退職時面談(エグジットインタビュー)を活用することで、離職理由を深く理解できます。

定量データ(アンケート・スコア)と定性データ(本音ヒアリング)の両面から離職理由を可視化することが重要です。

実施時の注意点として、人事部門ではなく第三者が対応する、匿名性を担保する、責めない聞き方を心がけるといった配慮が必要です。得られたデータを次の採用・教育設計に活かしましょう。

採用広報・面接内容の改善に反映する

離職者のフィードバックを採用プロセスに反映させることが、定着率向上につながります。

例えば、求人票の表現をよりリアルに修正する、面接で「仕事内容の現実」を丁寧に説明する、社風や働き方に関する情報発信を見直すといった改善が考えられます。

「採用は入口の改善」「教育は中の改善」という観点で整理すると分かりやすいでしょう。入口で適切な期待値を設定し、入社後に丁寧なフォローをおこなうことで、ミスマッチを減らすことができます。離職データの活用が、定着率アップの第一歩になります。

早期離職を防ぐ採用・教育担当者へのアドバイス

採用・教育担当者として、どのような視点を持つべきかをお伝えします。

新入社員の定着を支えるために意識したい3つのポイントをご紹介します!

- 辞めさせない採用より定着する採用を目指す

- 数字ではなく行動変化で新人の状態を把握する

- 経営層を巻き込んだ組織的なフォロー体制をつくる

辞めさせない採用より定着する採用を目指す

「辞めさせない採用」はリスク回避的であり、本質的ではありません。

企業が目指すべきは、「自社のカルチャーに合う人材を見極め、入社後に成長・定着できる採用」です。

例えば、志望動機よりも「価値観・行動特性」に焦点を当てる面接手法や、適性検査やワークサンプル面接の活用が効果的です。「この人は自社の文化に馴染めるか」「長期的に活躍してくれるか」という視点で採用をおこなうことで、マッチング精度が高まります。こうした採用が、4ヵ月離職を防ぐ土台となるでしょう。

数字ではなく行動変化で新人の状態を把握する

離職の兆候を「アンケート結果」や「評価点」だけで判断せず、行動の変化を観察することが重要です。

例えば、会話量の減少、相談頻度の低下、仕事に対する姿勢の変化など、日常のなかで現れる小さなサインに気づくことが大切です。

上司や教育担当者が日常的に変化に気づける「仕組みづくり」も必要です。週次でのチェックリストや1on1の記録を活用することで、変化を見逃さずに済みます。数字では測れない「人を見る力」が、定着支援のカギになるのです。

経営層を巻き込んだ組織的なフォロー体制をつくる

早期離職防止は、人事部門だけでは解決できません。

経営層・現場管理職・人事部門が連携する組織的なフォロー体制の構築が必要です。

例えば、経営層による新人向けの講話、現場上司の教育計画への積極的な関与、全社での定着会議の開催などが考えられます。

人事任せではなく、全社で新人を育てる文化づくりが鍵です。トップがメッセージを発信することで現場の意識も変わり、新入社員を大切にする風土が育っていきます。

4ヵ月で社員が定着する仕組みづくりが重要

新入社員が4ヵ月で辞めてしまう背景には、配属後のギャップや上司との関係構築不足、業務負荷の急増などさまざまな要因があります。しかし、これらの多くは企業側の仕組みや環境を見直すことで改善できます。

入社後半年間を見据えた段階的なフォロー、メンター制度の充実、採用段階からのギャップ削減など、具体的な施策を通じて定着率を高めることが期待できます。新入社員が安心して働ける環境をつくることは、企業の未来をつくることでもあります!

Cultiveでは、企業の“らしさ”を育み、文化として定着させるお手伝いをしています。

「“らしさ”は戦略になる」という考えのもと、会社の理念を浸透させ、メンバーの行動に体現されるような文化づくりをいちからサポートいたします。

新入社員の定着や組織活性化に課題を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)