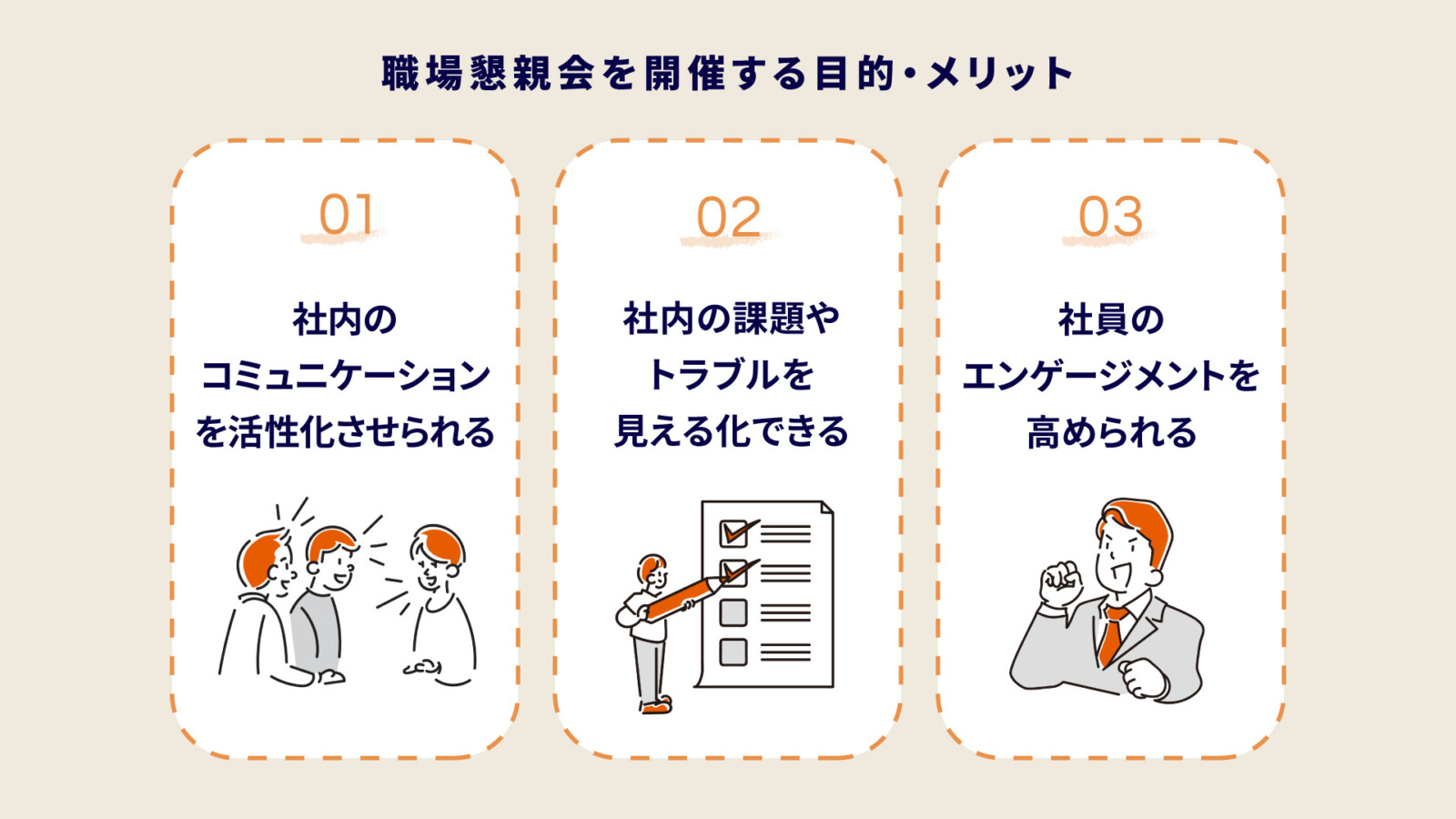

職場懇談会を開催する目的・メリット

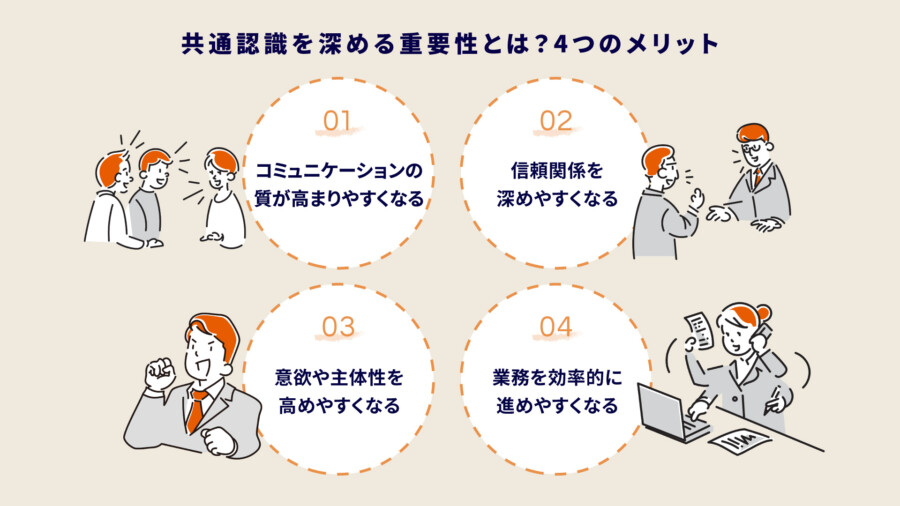

職場懇談会は、単なる雑談の場ではなく、組織の課題解決や働きやすい環境づくりにつながる戦略的な取り組みです。社員同士が本音で意見交換できることで、日常業務では見えにくい情報や改善点が浮かび上がります。代表的な目的は以下の3つです。

- 社内のコミュニケーションを活性化させられる

- 社内の課題やトラブルを見える化できる

- 従業員のエンゲージメントを高められる

社内のコミュニケーションを活性化させられる

職場懇談会の大きなメリットは、部署や役職の垣根を超えて会話のきっかけを作れることです。普段の業務では関わりの少ない社員同士が交流できることで、新しい発見や理解が生まれます。特に新入社員にとっては、先輩や上司と気軽に話せる場があることで職場に早くなじみやすくなるでしょう。

また、懇談会のテーマを仕事一辺倒にせず、「最近の趣味」「おすすめの本や映画」といった軽めの雑談を織り交ぜることで、場が和み会話が弾みます。こうした雰囲気づくりが、職場全体のコミュニケーションを活性化させるきっかけとなります。

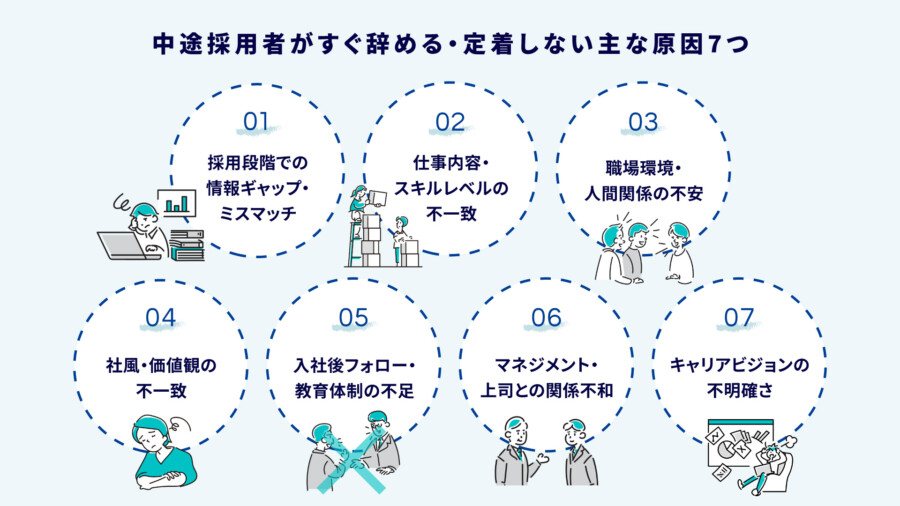

社内の課題やトラブルを見える化できる

懇談会は、現場で働く社員だからこそ気付ける課題や、悩みを吸い上げられる貴重な場です。例えば「業務フローが複雑で時間がかかる」「休憩スペースが不足していて不便」といったリアルな声は、日常業務ではなかなか表面化しません。

こうした意見を共有することで、企業は課題を早期に把握でき、改善策を検討するきっかけを得られます。人間関係の悩みや設備環境への不満といった小さな気付きも、将来的なトラブル防止につながります。懇談会は、組織の健全な成長に欠かせない“改善の種”を見つける場といえるでしょう。

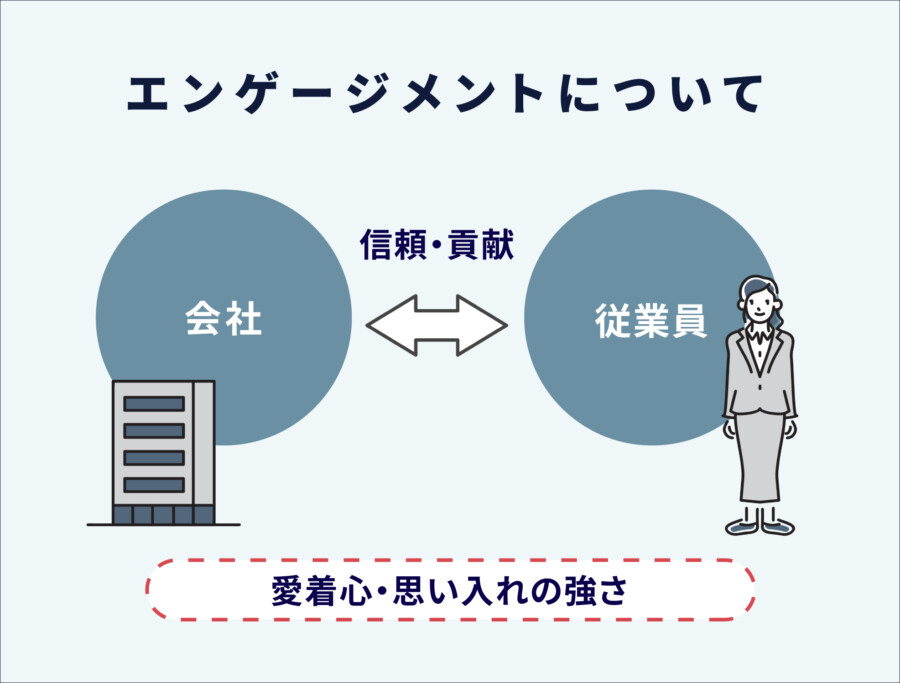

従業員のエンゲージメントを高められる

職場懇談会は、社員が「自分の声に耳を傾けてもらえている」と実感できる場です。意見が反映される経験は、満足度の向上や職場への信頼感につながり、結果として離職防止や定着率の改善にも効果があります。

一方的な通達とは異なり、懇談会は“対話型”であることが特徴です。社員が自由に発言できる雰囲気が心理的安全性を生み出し、帰属意識を高める要因にもなります。こうした経験の積み重ねが、従業員エンゲージメントを強化し、組織全体の活力へとつながります。

職場懇談会で使えるネタ・テーマ10選【目的別】

「懇談会を開いてもテーマが浮かばない……」そんな悩みを解消するために、目的別に活用できる具体的なネタをまとめました。それぞれのテーマは、会話を盛り上げるだけでなく、職場改善や社員の成長にも直結します。導入時の質問例やフォローの仕方を工夫することで、単なる雑談ではなく“成果につながる懇談会”にできます。

- 働きやすい環境づくりに関するネタ

- チームの課題と改善策を話し合うネタ

- キャリア・スキルアップに関するネタ

- 社員間コミュニケーション向上を目的にしたネタ

- メンタルヘルス・働き方改革についての討議ネタ

- 安全衛生やリスク対策に関するネタ

- 時事ネタや業界動向を絡めたディスカッションネタ

- 未来の働き方・テレワークなどの提案系ネタ

- 雑談型(アイスブレイク)として使える軽めのネタ

- 新入社員向け/ベテラン向けなど対象別ネタ

1. 働きやすい環境づくりに関するネタ

このテーマの目的は、日常の小さな不便や改善点を共有し、より快適に働ける職場づくりにつなげることです。対象は全社員であり、部署や役職に関係なく誰もが意見を出しやすい話題です。執務スペースのレイアウトやデスクの間隔、休憩所の使いやすさ、空調の効き具合、オフィス内の動線など、物理的な環境は全員に関わるため、参加者全員で考える意義があります。

このような懇談会を通じて、快適さが向上するだけでなく、「会社が自分たちの声を聞いてくれた」と感じられることで満足度やエンゲージメントの強化にもつながります。話の切り出し方は、「最近オフィスで不便に感じたことはありますか?」や「もっと快適に働くために工夫できることは?」といったシンプルな問いかけが効果的です。自然に意見が出やすく、会話も広がりやすくなります。

2. チームの課題と改善策を話し合うネタ

このテーマの目的は、日常業務で感じているチーム内の課題を共有し、改善策を一緒に考えることです。対象は同じ部署やプロジェクトメンバーで、普段から協力して働く人たちが中心になります。「進捗共有がうまくいかない」「誰が何をしているかわからない」といった悩みは多くのチームで共通しており、話し合うことで解決の糸口が見つかります。

例えば、課題が「朝会が形骸化している」という場合、「週1回は自由トークの時間を設け、情報交換をしやすくする」という改善策が考えられるでしょう。こうしたやりとりは課題の可視化だけでなく、改善に向けた合意形成にもつながります。

切り出し方は、「最近チームで困っていることは?」「小さな違和感でも共有してみましょう」といった問いかけが有効です。安心して発言できる雰囲気をつくることが、改善の第一歩になります。

3. キャリア・スキルアップに関するネタ

懇談会では、社員が自分の将来像や成長の方向性を考える場にするためにも効果的です。特に若手や中堅社員にとって「どのようなスキルを伸ばしたいか」「将来どのようなキャリアを描いているか」を共有できる時間は、主体的に発言するきっかけになります。

若手中心の場であれば「社内に目標とする先輩はいますか?」「挑戦してみたい仕事はありますか?」といった問いかけが有効です。経験豊富な社員が同席すれば、キャリア形成に役立つアドバイスや学びを得やすくなります。

このテーマを取り入れることで、個人のモチベーションを高めるだけでなく、企業側も社員の希望や強みを把握でき、人材育成や配置計画に活かすことができます。自由に未来を語れる雰囲気をつくることが、成功のポイントです。

4. 社員間コミュニケーション向上を目的にしたネタ

「他部署とほとんど話す機会がない」「業務以外での交流が少ない」と感じる職場は少なくありません。懇談会では、そうしたコミュニケーションの壁をやわらげる話題を取り入れると効果的です。対象は部署横断のメンバーや異職種同士など、普段接点の少ない社員同士が望ましいでしょう。

例えば「1日1つ、隣の人のよいところを伝えてみる」「部署を越えてランチ交流を企画する」といったアイデアは、すぐに実践できる工夫です。ゲーム感覚で取り組める話題なら、新入社員からベテランまで楽しみながら関係性を深められます。

司会側が「ちょっとした工夫で人間関係は変わります。最近やってみてよかった工夫はありますか?」と問いかければ、自然と会話が広がり、翌日から試せるヒントが得られるでしょう。

5. メンタルヘルス・働き方改革についての討議ネタ

働き方を見直すうえで欠かせないのが、メンタルヘルスや制度に関するテーマです。「残業が多くて疲弊している」「在宅勤務で孤立感がある」などの悩みは、多くの職場で見られる課題です。懇談会で率直に意見を交わすことで、改善の糸口を探ることができます。対象は全社員で、特に人事や管理職も交えて議論すると効果的です。

このテーマでは、「上司に相談しづらい空気はないか?」「理想的な働き方はどのような形だと思うか?」といった、発言しやすい質問から始めるとよいでしょう。匿名で意見を集めたうえで懇談会で共有する方法も有効です。

心理的安全性を確保したうえで本音を出し合えれば、社員の安心感が高まり、組織全体で働きやすい環境をつくる土台となります。結果として、生産性の向上や離職防止にもつながる重要なテーマです。

6. 安全衛生やリスク対策に関するネタ

現場作業をともなう職場や、大人数が働くオフィス環境では、安全衛生やリスク対策の話題は欠かせません。普段の業務中にはあまり意識しないことでも、懇談会を通じて共有することで「実は危なかった体験」や「改善が必要な点」に気付くことができます。参加者は現場スタッフから管理職まで幅広く集めると、より多角的な意見交換になるでしょう。

問いかけの例としては、「災害時の避難ルートを把握していますか?」「業務中にヒヤリとした場面はありましたか?」といったリスク発見につながる質問が効果的です。こうしたやり取りは、現場の声を吸い上げると同時に、危機管理意識を高めるきっかけになります。

このテーマを取り上げることで、事故やトラブルを未然に防ぐ文化が根付き、社員一人ひとりが安心して働ける環境づくりにつながります。

7. 時事ネタや業界動向を絡めたディスカッションネタ

社内だけでなく外部環境に目を向けることも、懇談会の重要なテーマです。業界ニュースや法改正などをきっかけに「自分たちの業務にどのような影響があるのか?」を話し合うことで、視野を広げながら現場での具体的な対応を考えることができます。

例えば、最近の話題であれば、「ChatGPTなどのAIを業務でどう活用できるか」「働き方に関する規制緩和が進んだら、自分たちの働き方はどう変わるか」といったテーマが挙げられます。こうした外部の情報を共有することで、若手社員は新しい視点を学び、ベテラン社員は経験を踏まえた意見を出すなど、世代を超えた議論が活性化するでしょう。

司会役は、事前にニュース記事や業界レポートを用意しておくとスムーズです。「この変化は自分たちの仕事にどう関係すると思いますか?」と問いかければ、実践的な意見交換が進み、組織の適応力を高める場になります。

8. 未来の働き方・テレワークなどの提案系ネタ

懇談会を創造的な場にするなら、「未来の働き方」をテーマにしたディスカッションがおすすめです。制度や環境に関する自由な発想を出し合うことで、これまでにない新しいアイデアが生まれることがあります。例えば「こんな制度があったら働きやすい」「10年後の理想の働き方はどうなっているか」といった問いかけが有効です。

対象は全社員ですが、特に若手社員やイノベーション関連部署と一緒に実施すると、柔軟な発想が出やすくなります。テレワーク制度の拡充、フレックスタイムの柔軟化、リモートでの交流イベントなど、実現可能性のある提案も多く出てくるでしょう。

司会は「正解を探す場ではなく、自由に考える時間です」と前置きしておくことが大切です。建設的な意見交換を通じて、会社全体で未来志向の文化を育てるきっかけになります。

9. 雑談型(アイスブレイク)として使える軽めのネタ

懇談会を始める前や、硬い議題が続いた合間には、軽い雑談テーマを取り入れると場の雰囲気がやわらぎます。代表的なのは「最近ハマっているもの」「おすすめのランチスポット」「今週あった小さなハッピー」など、誰でも気軽に話せる話題です。

こうしたテーマは、全社員が対象で、役職や部署を問わず盛り上がりやすいのが特徴です。深掘りしすぎず、笑いや共感を誘える話題にすることがポイントで、会話が自然と弾み、参加者同士の距離も縮まります。

司会役が「正解はないので自由にどうぞ」「短くても大歓迎です」と伝えておくと、初めての参加者も安心して発言できます。リラックスした空気を作ることで、その後の本題にスムーズに移れるのも大きな効果です。

10. 新入社員向け/ベテラン向けなど対象別ネタ

懇談会では、参加者の年次や職歴に合わせてテーマを変えると、より実りある意見交換ができます。新入社員とベテラン社員では悩みや関心が異なるため、それぞれに合った話題を用意すると効果的です。

新入社員向けのテーマ例

- 「仕事で不安に感じていることはありますか?」

- 「覚えるのに苦労している業務は何ですか?」

- 「職場で歓迎されてうれしかったことは?」

ベテラン社員向けのテーマ例

- 「後輩へのアドバイスとして伝えたいことは?」

- 「これまでの仕事で特にやりがいを感じたエピソードは?」

- 「今の組織をよりよくするためにできることは?」

対象層に応じてテーマを分けることで、発言しやすい雰囲気をつくり出せます。世代間でテーマを共有すると、相互理解や知識伝承の場としても活用できるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

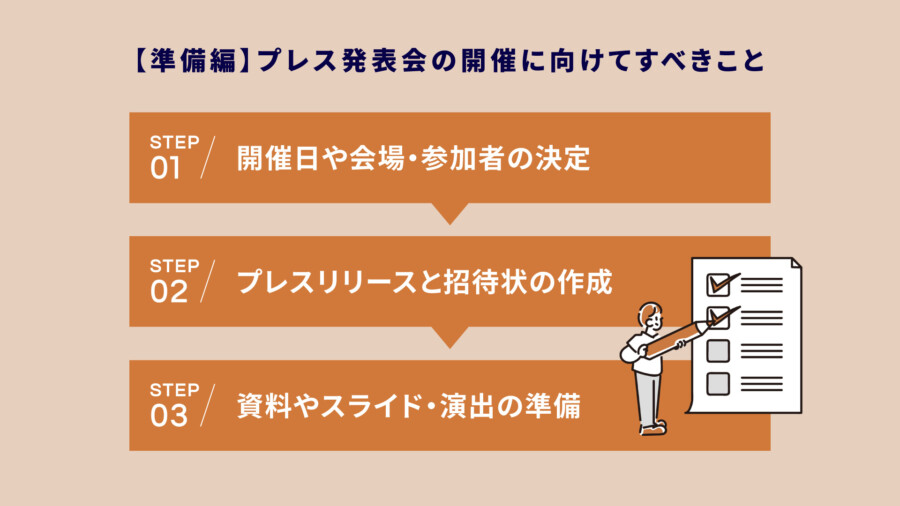

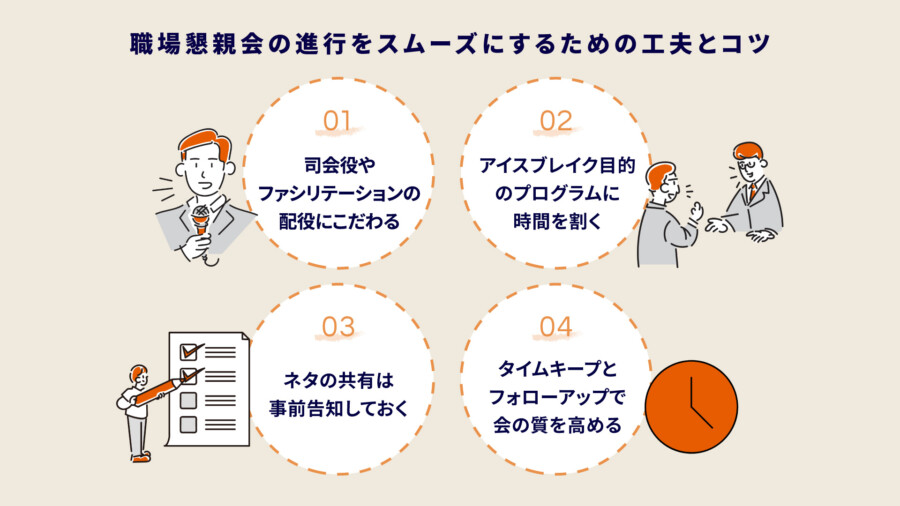

職場懇談会の進行をスムーズにするための工夫とコツ

懇談会は内容がよくても、進行が滞ったり発言が出なかったりすると効果が半減してしまいます。成功させるためには、話しやすい雰囲気づくりや情報共有の仕方、時間配分といった裏側の工夫が欠かせません。

特に司会や企画を初めて担当する人にとっては、進行のポイントを押さえておくことで安心して臨めます。ここでは懇談会を円滑に進めるための具体的な工夫を紹介します。

- 司会役やファシリテーションの配役にこだわる

- アイスブレイク目的のプログラムに時間を割く

- ネタの共有は事前告知しておく

- タイムキープとフォローアップで会の質を高める

司会役やファシリテーションの配役にこだわる

懇談会の成功を左右する大きな要因のひとつは、「誰が進行を担うか」です。どれほどよいテーマを用意しても、進行がぎこちなかったり、一部の人しか話せない雰囲気になったりすると、会の効果は半減してしまいます。だからこそ、話をスムーズに回せる人や、参加者全員の意見を引き出せる人をファシリテーターに任命することが重要です。

必ずしも「進行役=上司や管理職」である必要はありません。むしろ上下関係を意識して発言がしづらくなるケースもあるため、話を中立に聞ける立場の中堅社員や、雰囲気づくりが得意な人材が適任な場合もあります。参加者に安心感を与えられる人を選ぶことがポイントです。

また、ファシリテーターに事前の準備を任せきりにせず、運営側から台本や進行メモを共有しておくと当日の不安を軽減できます。「アイスブレイクから入り、各テーマをどう展開し、最後にどうまとめるか」という流れを確認しておくだけでも、懇談会がスムーズに進み、参加者が安心して発言できる場になるでしょう。

アイスブレイク目的のプログラムに時間を割く

懇談会をスムーズに進めるためには、冒頭にアイスブレイクを取り入れることが効果的です。最初から業務の話題に入ると、どうしても緊張感が漂い、発言が少なくなることがあります。軽い雑談や問いかけを挟むだけで場が和み、「ここでは気軽に話していいんだ」という空気が自然に生まれます。

アイスブレイクの例としては、「最近あったちょっとうれしかったこと」「もし1日休みが取れたら何をする?」「この会で聞いてみたいこと」など、誰もが気軽に答えられるテーマがおすすめです。答えやすく、ちょっと笑いが起こるような話題が、参加者同士の距離を一気に縮めてくれます。

時間は5〜10分程度が目安です。長すぎると本題に移りにくくなるため、ほどよいところで切り上げるのがポイントです。司会役が「ここからは本題に入りましょう」とメリハリをつけることで、懇談会全体のテンポもよくなります。アイスブレイクは小さな工夫ですが、その後の議論の活発さを大きく左右する重要な準備段階といえるでしょう。

ネタの共有は事前告知しておく

懇談会を活発な場にするためには、テーマや問いかけを当日いきなり出すのではなく、事前に参加者へ知らせておくことが大切です。突然発言を求められると多くの人が戸惑い、十分に意見を出せないまま終わってしまうこともあります。逆に、あらかじめテーマを知っていれば、自分の考えを整理した状態で会に臨めるため、発言がしやすくなります。

目的は大きく2つあります。ひとつは「当日のストレスを減らすこと」、もうひとつは「参加者が考えを整理した状態で議論を深められること」です。事前告知の方法としては、メールや社内チャットでの周知、あるいは簡単な議題リストを配布するとよいでしょう。

実際、教育現場の懇談会では、事前にテーマを伝えておくことで、参加者が「今学校が狙っている教育がよく分かる」「意見が出やすくなる」といった声が報告されています。こうした事前の情報共有は、参加者が安心して考えをまとめられる環境づくりにもつながります。

タイムキープとフォローアップで会の質を高める

懇談会は自由な意見交換が魅力ですが、時間管理を怠ると「一部の人だけが長く話す」「予定を大幅にオーバーする」などの問題が発生しがちです。これでは発言できなかった参加者に不満が残り、全体の満足度が下がってしまいます。そのため、進行表を作成してテーマごとの時間を明確にし、発言は一人あたり何分程度と目安を伝えておくことが大切です。司会役がさりげなく時間を意識させるだけでも、会はスムーズに進行します。

さらに重要なのが、懇談会を“やりっぱなし”にしないためのフォローアップです。議事メモを全員に共有する、取り上げられた意見に対して「このように対応します」とフィードバックする、次回以降のテーマに反映させるなど、アクションにつなげる工夫が必要です。

こうした流れが「意見が反映される → 次回も積極的に発言したくなる」という好循環を生み出します。結果として、懇談会は単なる交流の場ではなく、社員の声を活かす戦略的な仕組みへと成長していくでしょう。

まとめ|職場懇談会ネタは「目的×対象」が成功のポイント

職場懇談会を有意義な時間にするためには、目的や対象に合わせたテーマ選びと、進行の工夫が欠かせません。適切なネタを設定し、意見が反映される場をつくることで、社員のエンゲージメントやチーム力は大きく高まります。

Cultiveでは「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、懇談会やチームビルディング施策の企画・運営をサポートしています。職場の結束力を高めたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)