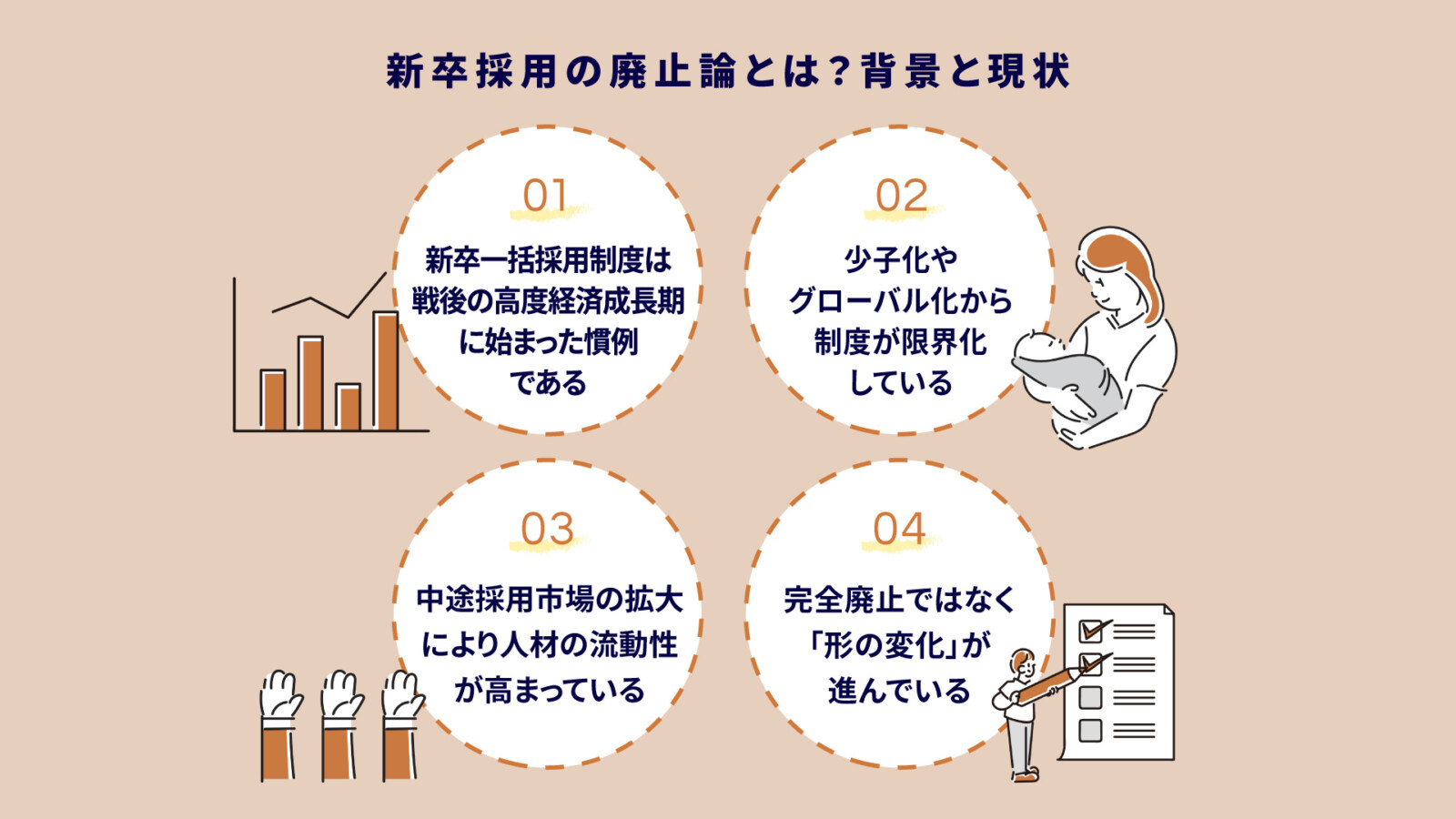

新卒採用の廃止論とは?背景と現状

「新卒採用を廃止すべきでは?」という声が、近年ますます現実味を帯びてきました。かつての高度経済成長期に始まった制度が、今や時代の変化に耐えきれなくなりつつあります。

この議論は単なる噂ではなく、制度の成り立ちや社会構造の変化に根ざした、現実的な動きとして注目されています。

- 新卒一括採用制度は戦後の高度経済成長期に始まった慣例である

- 少子化やグローバル化から制度が限界化している

- 中途採用市場の拡大により人材の流動性が高まっている

- 完全廃止ではなく「形の変化」が進んでいる

ひとつずつ順番に解説します。

新卒一括採用制度は戦後の高度経済成長期に始まった慣例である

新卒一括採用という制度は、戦後の日本が急速な経済成長を遂げていた時代に誕生しました。終戦直後の深刻な人材不足に対応するため、多くの企業が一斉に若者を採用する仕組みを整えたのがはじまりです。特に高度経済成長期(1950〜1970年代)には、企業が長期的に人材を育成する必要があり、終身雇用や年功序列といった日本型雇用制度と強く結びついて発展していきました。

この新卒一括採用は、春に一括で大学卒業予定者を採用するという、日本特有の雇用慣行です。海外では見られないこの制度は、「一括で大量に、かつ長期的に育てる」という日本企業ならではの経営戦略と親和性が高く、長らく日本経済の成長を支えてきました。

制度の背景を知ることで、なぜ今この仕組みが揺らいでいるのか、その本質にも気付くことができるでしょう。

少子化やグローバル化から制度が限界化している

新卒一括採用制度は、かつての大量採用・長期育成という時代背景には適していましたが、今の時代には限界が見え始めています。その要因として考えられるのが「少子化」と「グローバル化」です。

まず少子化により、そもそも新卒の応募者数が減少しています。文部科学省のデータによれば、18歳人口は1992年の約205万人をピークに減少し、2030年には約105万人まで落ち込む見込みです。こうした状況では、企業が「毎年新卒から一定数を採用する」こと自体が難しくなってきています。

さらに、グローバル化の進展により、多様なバックグラウンドを持つ人材が企業に求められるようになっています。海外の大学を卒業した人材や、社会人経験を持つ留学生などが増えるなかで、日本独自の新卒一括採用だけでは対応しきれないのが現状です。

時代の変化に応じて、制度の根本的な見直しも求められるタイミングに来ているのかもしれません。

※出典:

中途採用市場の拡大により人材の流動性が高まっている

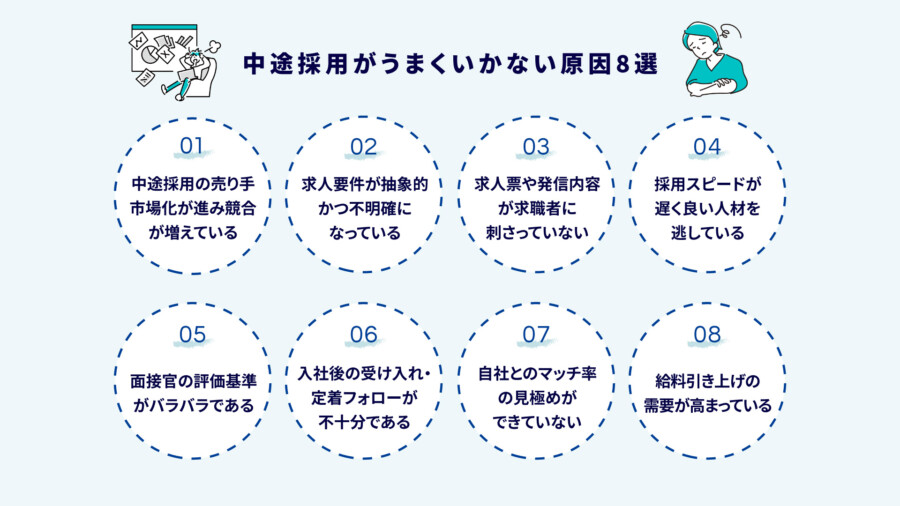

かつては終身雇用が一般的だった日本社会も、いまや転職が当たり前の時代へと大きく変わってきました。中途採用市場の拡大にともない、「新卒で一括採用しなければ人材を確保できない」という発想は、すでに過去のものになりつつあります。

実際に、転職経験者の割合は増加しており、多くの企業が即戦力となる人材を中途採用で確保する体制を強化しています。これは企業にとって、即時的に課題を解決できる人材を柔軟に取り込めるという大きなメリットです。

このように、人材の流動性が高まることで、企業と人材の関係性にも変化が生まれています。長期雇用前提の一括採用よりも、その時々の事業ニーズやスキル要件に応じた採用=「ジョブ型」「通年型」へと、採用のスタイルも進化してきました。

制度の廃止や変化は、単なる内部改革ではなく、社会全体の価値観や働き方の変化と深く結びついています。

完全廃止ではなく「形の変化」が進んでいる

「新卒採用の廃止」と聞くと、制度そのものが消えてしまうように感じるかもしれません。しかし実際には、採用の“形”が変わってきているのが本質的な動きです。完全な終了ではなく、社会や企業のニーズに応じて柔軟に変化しながら続いている、それが今の新卒採用の実情です。

例えば、採用時期の分散が進み、「春の一括採用」だけでなく、秋入社や通年採用などを導入する企業が増えています。さらに、職務内容やスキルに応じて人材を選ぶ「ジョブ型採用」も広がっており、従来の「総合職で一括に」といった枠組みからの脱却が見られます。

また、内定から入社までの期間についても、学生の状況に応じたフレキシブルな対応を取る企業が増えてきました。これにより、学生側にもより納得感のある進路選択ができるようになってきています。

こうした変化は、制度を「壊す」ことではなく、「今の時代に合うように調整していく」プロセスともいえるでしょう。採用制度は変わりながら、企業と学生の“想い”をつなぎ直そうとしています。

新卒一括採用を廃止した企業の事例

「本当にそんな動きが進んでいるの?」と感じる方もいるかもしれません。実はすでに多くの大手企業が、新卒一括採用からの脱却を進めています。単なる理論ではなく、現場で起きている具体的な変化の姿をご紹介します。

これらの事例は、自社の採用戦略を見直すうえでヒントになる要素が多く含まれています。制度をどう変えるかではなく、「なぜ、どのような想いで変えるのか」に目を向けることが、今後ますます重要になるでしょう。

富士通は通年採用とジョブ型採用へ移行している

富士通は2025年度から、処遇や採用時期を一律にする新卒一括採用を取りやめると発表しました。新卒・中途の区別をなくし、通年で職務や専門性に応じた採用をおこなう方針へと大きく転換しています。

この制度変更の背景には、「時期や年次にとらわれず、本当に必要な人材を柔軟に確保したい」という意図があります。従来の一括採用では取りこぼしていた多様な人材を、タイミングに応じて受け入れられる体制を整えることで、変化の激しいビジネス環境に対応しやすくなります。

また、ジョブ型採用によって、職務ごとに求めるスキルや適性を明確にしたうえでの採用が可能になることで、個人の専門性や志向に応じたマッチングがしやすくなるでしょう。

大手企業である富士通が、伝統的な採用制度を自ら見直す姿勢は、業界全体にも大きなインパクトを与えています。「当たり前」を見直すこの動きは、他社にとっても変革のヒントとなるはずです。

パナソニックや日立は制度の見直しを進めている

パナソニックや日立といった先進企業は、新卒採用制度の大幅な見直しに着手しています。これらの動きは、新卒一括採用の終焉ではなく、「より多様で柔軟な採用」の模索ともいえるでしょう。

パナソニックは、従来の一括採用枠に加え、「職種別採用」や「インターンシップ連動型採用」を導入しています。応募者の志向や強みに合わせた選考プロセスを取り入れ、通年採用にも対応するなど、採用の選択肢を大きく広げました。

また、日立ではジョブ型人財マネジメントの方針に基づき、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」に偏らない評価をおこなうプレゼン選考の導入や、新卒・中途採用の比率を1:1にするなど、構造的な改革を進めています。

こうした企業の取り組みは、新卒採用の多様化・個別最適化という潮流を示す好例です。制度が変わるというよりも、「人と企業の出会い方」が、時代に合わせて変化しているといえるでしょう。

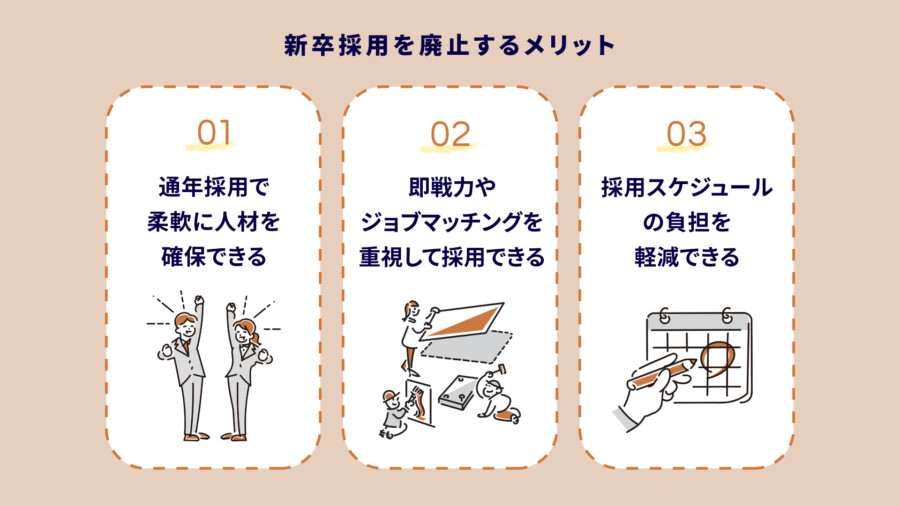

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

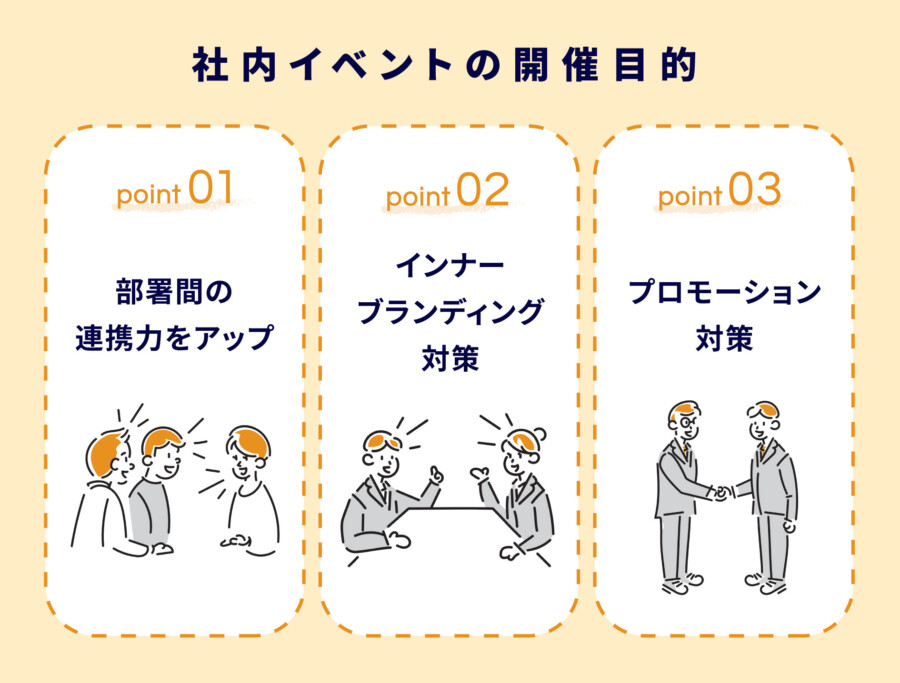

新卒採用を廃止するメリット

新卒一括採用の廃止は、単に「やめる」ことではなく、企業がより柔軟で戦略的な人材確保を目指すための前向きな選択でもあります。特定の時期や枠組みに縛られないことで、企業の採用活動は大きく可能性を広げていきます。

- 通年採用で柔軟に人材を確保できる

- 即戦力やジョブマッチングを重視して採用できる

- 採用スケジュールの負担を軽減できる

これらのメリットは、変化の激しい時代において、企業の持続的な成長を支える重要な土台になるでしょう。

通年採用で柔軟に人材を確保できる

新卒一括採用の廃止により得られる大きなメリットの一つが、通年採用による「柔軟な人材確保」です。従来は、春の限られた期間に一斉に募集・選考をおこなっていたため、学生の事情や企業側の事業タイミングにミスマッチが生じることも多くありました。

通年採用では、採用のタイミングを企業側が自由に設計できるだけでなく、学生も自分のペースで応募できるため、双方にとって無理のない出会いが可能になります。例えば、早期にキャリア観を固めた学生をインターンなどで雇用し、その後の選考につなげる動きも活発化しています。

また、年間を通じて継続的に母集団形成をおこなうことができ、特定の時期に集中して人材を奪い合うような競争からも一歩抜け出せます。優秀人材の取りこぼしを防ぎ、事業ニーズに応じた採用タイミングの最適化を図れるのは、企業にとって非常に大きな利点です。

時期や形式に縛られず、「本当に必要なときに、本当に必要な人を迎える」採用のあり方が、これからのスタンダードになっていくのかもしれません。

即戦力やジョブマッチングを重視して採用できる

新卒一括採用では、学生の将来性や人柄などの「ポテンシャル」を重視して採用するのが一般的でした。しかし、新卒採用の形を見直すことで、「即戦力」や「ジョブマッチング」を重視した採用へのシフトが可能になります。

例えば、ジョブ型採用や職務ベース採用では、あらかじめ業務内容や求めるスキルが明確に設定されており、それに合致する人材をピンポイントで迎え入れることができます。これにより、入社後の業務適応もスムーズになりやすく、企業と人材の間に生じがちなミスマッチも最小限に抑えることが可能です。

また、実務経験のある学生や専門性を持つ人材に対しても、これまで以上に積極的なアプローチができるようになります。採用活動における見極めの精度が上がり、教育コストの削減や早期戦力化にもつながるでしょう。

このように、新卒採用の改革は「人柄で採る」から「役割に応じて採る」へと、より実践的で戦略的な人材確保へと進化しているといえるでしょう。採用の質と効率を両立させたい企業にとって、大きな転換点となるはずです。

参考:Wantedly(ウォンテッドリー)運用代行会社30社を紹介!導入メリットや価格まで徹底調査

採用スケジュールの負担を軽減できる

新卒一括採用では、限られた短期間に大量の応募をさばく必要があり、人事担当者にとっては大きな負担となっていました。エントリー対応、説明会の開催、面接のスケジューリング、内定出しまでを一斉にこなすこの時期は、多くの企業で“採用戦争”とも呼ばれるほどの忙しさです。

一方、通年採用や分散型採用に移行することで、こうした負荷は大きく減らせます。採用活動が年間を通じて分散されることで業務集中を避けられるため、業務量を平準化でき、担当者の負荷軽減が可能です。

また、選考にかけられる時間とリソースが増えることで、応募者一人ひとりに対してより丁寧な対応が可能となり、結果として採用の質の向上にもつながります。特に、「本当にこの人と働きたいか」という視点でじっくり見極める時間を確保できるのは、企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

採用スケジュールの柔軟化は、単なる業務効率化にとどまらず、人と向き合う採用のあり方そのものを見直すきっかけにもなっています。

新卒一括採用を廃止するデメリットと課題

制度の見直しには多くのメリットがある一方で、企業・学生の双方にとって無視できないリスクや課題も存在します。これらを正しく認識したうえで、制度改革を進めることが求められます。

- 若手育成やOJTの仕組みが崩れる恐れがある

- 中小企業はリソース不足により通年採用の対応が難しい

- 就活生の混乱や情報格差を招く恐れがある

これらの課題は、制度の過渡期だからこそ浮かび上がるものであり、今後の運用設計によって乗り越えられる可能性も十分にあります。

若手育成やOJTの仕組みが崩れる恐れがある

新卒一括採用を廃止し、通年・個別採用へと移行することで、若手社員の育成体制に影響が出る可能性があります。従来は4月入社の新卒社員を一括で受け入れ、同期として一緒に研修を実施し、その後OJTを通じて育成していく流れが一般的でした。

しかし、採用時期がバラバラになれば「同期入社」の概念が薄れ、集合研修や育成プログラムの設計が難しくなります。OJTも個別対応が増えることで、現場の負担が増す恐れがあるほか、若手同士で支え合う関係性や、悩みを共有できるコミュニティ形成が難しくなるという課題も出てきます。

こうしたなかで注目されているのが、メンター制度やオンボーディングプログラムの整備です。定期的にフィードバックをおこなう体制や、配属後も育成を継続する仕組みが不可欠となるでしょう。

「新卒採用の廃止=育成放棄」ではなく、むしろ育成の質や個別最適化が求められる時代になっているともいえます。制度を変えるなら、育成も同時に見直す必要があるということです。

中小企業はリソース不足により通年採用の対応が難しい

通年採用は柔軟で魅力的な制度ですが、人事体制の限られる中小企業にとっては、実行に移すまでのハードルが高いのが実情です。多くの中小企業では、採用業務を専任ではなく他業務と兼務しており、継続的な募集や選考対応を担う余力が十分とはいえません。

例えば、従業員30名程度の企業では、社長自身が採用を担当し、通年での応募対応や面接設定が業務負担となって実施を断念するケースもあるでしょう。また、月に数万円の採用予算しか確保できず、広告やスカウトツールの継続利用が困難という声も聞かれます。

このように、人的・時間的リソースの不足により「やりたくてもできない」状況が生じやすく、制度を導入するには外部支援や体制づくりの見直しが不可欠です。中小企業ならではの現実に即した戦略が求められています。

就活生の混乱や情報格差を招く恐れがある

新卒一括採用の廃止や通年採用への移行が進むなかで、就活生が直面する課題も無視できません。採用時期が企業ごとに分散されることで、学生側は「いつ、どこで、どのような採用がおこなわれているのか」が把握しづらくなってきています。

従来のように、春から夏にかけて就職活動をするという分かりやすいスケジュールがあった時代と異なり、今後は常に情報をキャッチアップし続けなければなりません。その結果、「情報を持っている学生」と「知らずに機会を逃す学生」との間で、情報格差が広がるリスクがあります。

特に地方在住や第一世代大学生(家族に4年制大学卒業者がいない学生)など、情報へのアクセスが限られる層にとっては、就職活動そのものが不利に働く恐れもあります。

こうしたなかで、企業側が採用情報を適切に公開し、広報の工夫をおこなうことが求められています。制度の見直しは企業だけでなく、未来の働き手である学生にも影響を与えることを忘れてはなりません。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

今後の新卒採用における動向を予測

新卒採用を取り巻く環境は、今後さらに大きく変化していくと予想されます。企業がより戦略的かつ柔軟に人材を確保していくなかで、採用手法や評価軸にも多様性が求められる時代が到来しています。本章では、今後注目すべき3つの採用動向を解説します。

- ジョブ型雇用やスキルベース採用が拡大

- 新卒と中途の区別を付けない採用方式の増加

- AIやデータ活用による採用活動の効率化

これらの流れを把握しておくことは、自社の採用戦略を再設計するうえでも重要なヒントとなるでしょう。

ジョブ型雇用やスキルベース採用が拡大

「ジョブ型雇用」とは、業務内容を明確に定義し、それに適した人材を配置・採用する仕組みです。一方、スキルベース採用は、学歴や年次ではなく、応募者の持つスキルや職務適性に基づいて判断する採用手法を指します。

近年では新卒採用でもこの傾向が強まり、特にITや専門職領域では、具体的なスキルに基づいた選考が一般化しつつあります。従来の「ポテンシャル重視型」からの大きな転換点といえるでしょう。

企業側は求める人材像をより明確にし、学生側も自分の強みや志向を言語化する力が求められています。採用は、“スキルでつながる”時代へと変わりつつあります。

新卒と中途の区別を付けない採用方式の増加

これまで「新卒は春に一括採用、中途は随時採用」という区分が一般的でしたが、近年ではその境界が曖昧になりつつあります。スキルや職務適性を重視する流れのなかで、学歴や入社時期にこだわらず、通年で人材を募集・採用する企業が増えているためです。

このような採用方式は、企業にとっては事業状況に応じた柔軟な人材確保が可能となり、人材のミスマッチを防ぐうえでも有効です。一方、学生にとっても、卒業後すぐに就職しなくても応募の機会があるなど、選択肢の幅が広がるメリットがあります。

「新卒=一括採用」という旧来の常識が揺らぎ、多様なキャリアの入り口が開かれ始めている今、企業も学生も、新たな採用のあり方を前向きに受け止めていく必要があります。

AIやデータ活用による採用活動の効率化

新卒採用においても、AIやデータの活用が進んでいます。履歴書やエントリーシートの自動分析、応募者情報の一元管理、さらにはAIによる適性診断やスクリーニングなど、テクノロジーを活用することで、採用業務は大幅に効率化されています。

こうした取り組みは、単なる業務負担の軽減にとどまらず、母集団形成の質向上や、選考プロセスの精度向上にも役立ちます。例えば、データに基づくマッチングにより、企業と応募者の相性をより客観的に判断できるようになります。

今後の採用活動においては、「人の目」に加え、「データとAIの目」を持つことが、採用の成功を左右する鍵となるでしょう。テクノロジーを味方にする企業が、より強い採用力を発揮する時代がすでに始まっています。

企業が取るべき採用戦略の見直しポイント

新卒採用を取り巻く環境が変化するなか、企業には従来のやり方にとらわれない柔軟な戦略の見直しが求められています。ただ制度を変えるだけでなく、「どのような人と出会い、どう育て、どう評価するか」という一連の設計が重要です。本章では、これからの時代に対応するための具体的な見直しポイントをご紹介します。

- 通年採用やインターン強化を視野に入れる

- SNSや就活サイトにより採用広報活動を広げる

- 採用後の教育設計を含めた戦略で採用する

- 公平かつ納得感のある評価制度を再構築する

自社の採用をアップデートするためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

通年採用やインターン強化を視野に入れる

変化の激しい採用環境のなかで、通年採用やインターンの活用は、柔軟かつ効果的な人材確保手段として注目されています。特定の時期に依存せず、学生の状況や企業の採用ニーズに応じて人材と出会える通年採用は、母集団形成の幅を広げるうえで有効です。

また、インターンは単なる職場体験にとどまらず、採用前段階での評価・育成の場として活用されるケースが増えています。特に中小企業でも、短期インターンを通じて学生に自社の魅力を伝え、関係性を深めてから選考へとつなげる方法が注目されています

採用は、「出会いの質」が鍵です。タイミングや手法を柔軟に見直すことで、自社にフィットする人材とつながる確率が格段に高まります。

SNSや就活サイトにより採用広報活動を広げる

採用活動において、広報の「質」と「量」は母集団形成に直結します。特に若手学生の多くが情報収集の手段としてSNSや就活サイトを日常的に活用している今、企業側もこれらのチャネルを戦略的に使いこなす必要があります。

例えば、X(旧Twitter)やInstagramでは、メンバーの声や職場の雰囲気を発信することで、企業文化への共感を醸成しやすくなります。LinkedInのようなビジネスSNSでは、専門職や意識の高い学生への接点づくりが期待できます。また、リクナビ・マイナビなどの就活サイトも依然として主要な情報源であり、掲載内容の充実が応募意欲に大きく影響します。

採用広報は単なる広告ではなく、企業と学生が「最初に出会う場」です。誰に、何を、どう届けるかを考え抜いた発信は、結果的に志望度の高い人材とのマッチング精度を高めます。

多様なチャネルを組み合わせ、ターゲットに合わせた魅力的な情報発信をおこなうことが、これからの採用成功の鍵を握っています。

採用後の教育設計を含めた戦略で採用する

優秀な人材を採用することはゴールではなく、スタートに過ぎません。特にジョブ型採用や即戦力を前提とした採用が増えるなかでも、入社後の教育設計やキャリア形成支援がなければ、人材は定着せず、組織で十分に力を発揮できない可能性があります。

例えば、OJTの計画が不十分だったり、個々の適性や成長に合わない一律の研修をおこなっていたりすると、早期離職やモチベーション低下を招く要因になり得ます。だからこそ、採用段階から「この人材をどう育て、どのように活かすか」という視点を持つことが重要です。

近年では、入社前からリスキリングやプレ研修をおこなう企業も増えており、「採用〜教育〜定着」までを一貫して設計することで、人的資本の最大化を図る取り組みが進んでいます。

単なる採用計画ではなく、育成と連動した“人材戦略”としてとらえることが、これからの時代にふさわしい、新しい採用のカタチです。

公平かつ納得感のある評価制度を再構築する

採用活動の成果を本当の意味で実感できるのは、入社後に人材が成長し、長く活躍してくれたときです。そのためには、採用・育成・評価が一体となった人材マネジメントが欠かせません。特に評価制度の見直しは、採用戦略の最終成果を左右する重要なポイントです。

現場では、「がんばっても評価されない」「評価基準が曖昧で納得感がない」といった声が若手社員から挙がることもあります。こうした不満は、モチベーションの低下や離職につながりかねません。だからこそ、役割や成果に応じた“公平で透明性のある評価制度”の構築が求められています。

例えば、ジョブ型採用であれば職務定義に基づいた評価指標を整備し、成長に応じたフィードバック制度を設けることで、本人の納得感や成長実感を高めることができます。

評価制度は単なる人事管理ではなく、「人が育ち、定着する仕組み」の中核です。採用戦略の一貫として、再構築の必要性を見直すタイミングが来ているのかもしれません。

新卒採用廃止は時代に合った採用の始まり

新卒採用の在り方が大きく揺らぐ昨今、採用は単なる人材確保ではなく、「企業文化を育む入口」へと進化しています。

Cultiveでは、「“らしさ”は、戦略になる」という考えのもと、企業の強みとなる文化を醸成するサービスをおこなっております。

人と企業がともに成長するための文化づくりを支援するべく、採用後の育成やエンゲージメント向上までを見据えたチームづくりをサポートしています。採用のその先にある“想いの共有”に取り組みたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)