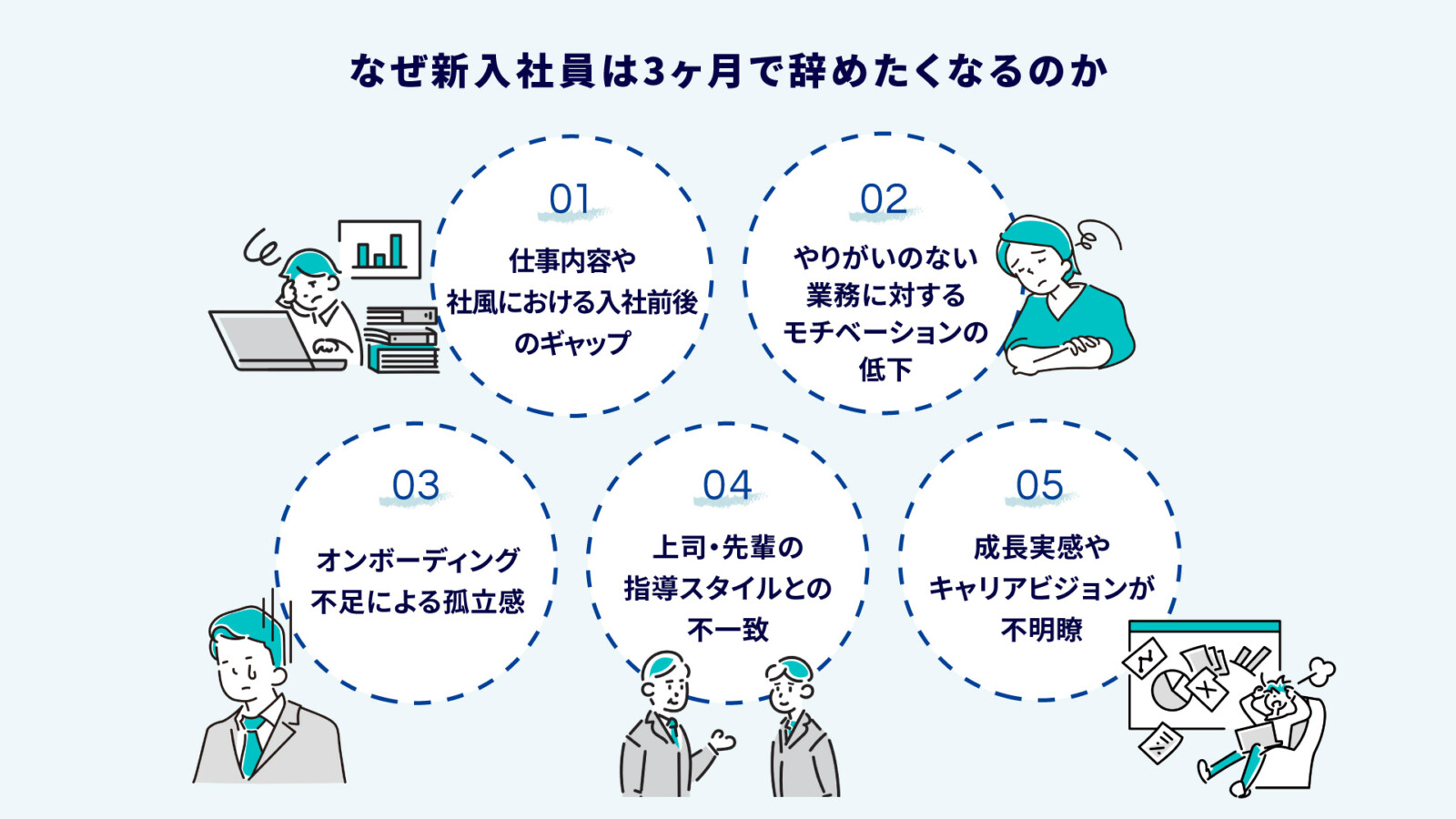

なぜ新入社員は3ヶ月で辞めたくなるのか

入社3ヶ月以内に辞めてしまう「3ヶ月の壁」。この時期は、期待と現実のギャップ、環境適応の難しさなどが複雑に絡み、新入社員の離職が増加します。

企業としては感情論に走らず、構造的な原因を理解することが重要です。以下に代表的な要因を整理しました。

- 仕事内容や社風における入社前後のギャップ

- やりがいのない業務に対するモチベーションの低下

- オンボーディング不足による孤立感

- 上司・先輩の指導スタイルとの不一致

- 成長実感やキャリアビジョンが不明瞭

仕事内容や社風における入社前後のギャップ

「思っていた仕事と違った」「職場の雰囲気が合わない」など、入社前とのギャップによる早期離職は、今や珍しいことではありません。その背景には、求人情報や面接時に伝えられる内容と、実際の業務・社風との間に生じる“リアリティショック”があります。過度な期待形成や情報不足が原因となり、「この職場で働き続けるべきか」と悩むきっかけになってしまいます。

企業に求められるのは、採用段階から“理想”だけでなく“現実”も包み隠さず伝える姿勢です。仕事の厳しさや社内のリアルな人間関係まで共有することで、採用ミスマッチは大きく減らすことができます。

やりがいのない業務に対するモチベーションの低下

新入社員が配属直後に任される業務は、単純作業や補助的なタスクが中心になりがちです。その結果、「やりがいを感じられない」「自分でなくてもよい仕事では?」と感じ、モチベーションが急激に低下することがあります。特にZ世代は、自分の成長実感や社会への貢献度といった“納得感”を重視する傾向が強く、意味を見出せない業務に対して不満を抱くこともあるでしょう。

ただし、すべての業務にすぐやりがいを感じられるとは限りません。だからこそ、企業側には「この業務はなぜ必要なのか」「今後どうつながっていくのか」といった意図の共有や、日々のフィードバック体制が求められます。小さな達成でも承認される環境が、新入社員の前向きな姿勢を育てる土台となります。

オンボーディング不足による孤立感

「配属されたけれど何をすればよいかわからない」

「誰に質問してよいか分からず、気付けば孤立していた」

新入社員が入社直後にこのような状態に置かれることは、決して珍しくありません。業務知識も人間関係もゼロの状態で、十分なフォローがないまま放置されれば、心理的な孤立感は深まり、離職リスクは一気に高まります。

『月刊総務』の調査によると、オンボーディングが充実している企業では定着率が78.6%に達する一方で、そうでない企業では56.6%にとどまっており、初期対応の質が定着に大きな影響を与えることが分かっています。

特に新入社員にとっては、1on1ミーティングやメンター制度といった“いつでも相談できる場”があるかどうかが、安心感を左右する要素です。教育制度とは、単なる研修資料ではなく、「一人にさせない仕組み」であるべきです。

上司・先輩の指導スタイルとの不一致

「ミスを指摘されても、何が悪かったのか分からない」

「質問したくても、怖くて声をかけられない」

新入社員がこのような空気を感じているとしたら、それは指導スタイルが原因かもしれません。叱責や放任といった一方的な関わり方は、Z世代の若手にとって萎縮や無力感につながり、やがて離職の引き金になります。

特にZ世代は、「対話的で納得感のある関わり方」を重視する傾向が強く、上司世代との“コミュニケーション観のズレ”が壁になることも少なくありません。こうした世代間ギャップを埋めるには、新入社員だけでなく、指導する側へのマネジメント教育が欠かせません。一人ひとりの価値観を尊重しながら信頼関係を築く指導姿勢が、求められています。

成長実感やキャリアビジョンが不明瞭

「このまま働き続けて、自分はどうなっていくのだろう」など、漠然とした不安を抱えたまま働く新入社員は少なくありません。特に入社して数ヶ月のタイミングで、自身の成長実感が乏しく、キャリアビジョンが見えない状況が続くと、「ここにいても意味がない」と感じて早期離職につながることがあります。

これは個人の意識の問題だけでなく、企業側がキャリア形成の支援や中長期的なビジョン共有を十分におこなえていないことも一因です。例えば、「1年目の明確な目標設定」や「半年ごとのキャリア面談」などの制度を設けることで、新人が“今やっていること”と“将来の姿”を結びつけて考えられるようになります。明確な方向性と対話の機会こそが、働く意味を育てる土壌になるでしょう。

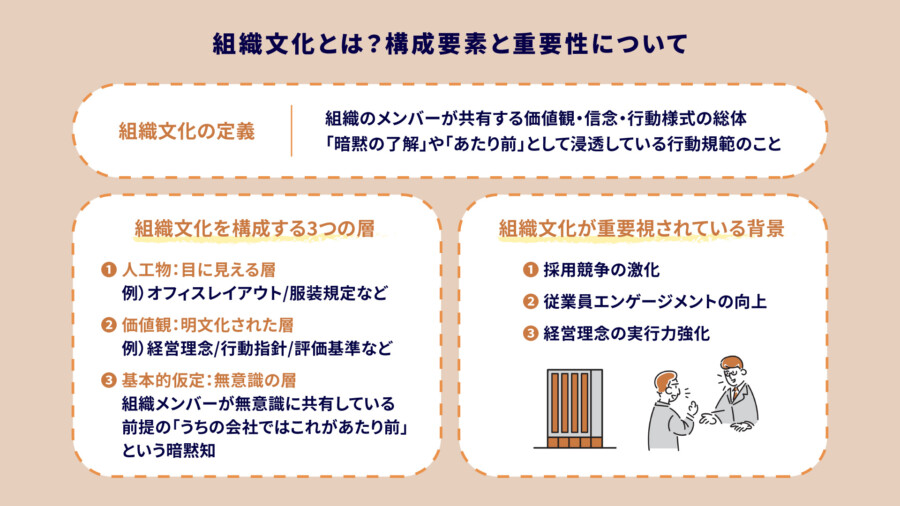

入社3ヶ月で辞める社員が続出する企業の共通点

新入社員の離職が相次ぐ企業には、個人の適応力だけでは説明できない構造的な問題が潜んでいます。ここでは、早期離職が頻発する企業に共通する課題を整理しました。企業側の体制や文化を見直すヒントとして、ぜひ自己診断の材料にしてください。

- 新人が「相談しづらい」社内文化

- 指示内容や評価基準が曖昧

- フォローよりも結果重視の社内体制

新人が「相談しづらい」社内文化

「相談したら怒られそう」「報告しても聞いてもらえない」などの空気が漂う職場では、新入社員が自ら声を上げることをためらい、問題を抱え込んだまま離職に至るケースが少なくありません。特に入社間もない時期は、失敗や不安を共有できるかどうかが、安心感と職場への信頼に直結します。

このような心理的安全性が欠如した環境では、社員同士のコミュニケーションが滞り、報連相も機能しなくなります。その結果、ミスが放置されたり、孤立感が深まったりと、組織としての健全性にも悪影響を及ぼすでしょう。

だからこそ重要なのは、「相談しても大丈夫」と感じられる空気づくりです。例えば、上司が日常的に雑談や声かけをする、失敗を責めずに学びとして扱うといった積み重ねが、新人の安心と信頼を生み出す第一歩となります。

指示内容や評価基準が曖昧

「何を期待されているのか分からない」

「がんばっているつもりでも評価されていない気がする」

こうした漠然とした不安は、新入社員の意欲を確実に削いでいきます。特に評価やフィードバックの基準が明示されていない職場では、自分の働きがどう見られているのかが分からず、やりがいや成長実感を持てないまま離職に至るケースが少なくありません。

このような課題に対しては、評価の“見える化”が有効です。例えば、「週次の1on1フィードバック」「具体的な行動目標の設定」「成果だけでなく過程を評価する」などの取り組みによって、新人は自分の進捗や改善点を客観的に理解できるようになるでしょう。指示と評価の透明性が、信頼関係と安心感の土台となります。

フォローよりも結果重視の社内体制

「数字がすべて」「成果を出せなければ評価しない」というような空気が蔓延する職場では、新入社員が自信を失い、早期に離職するリスクが高まります。特に経験の浅い若手にとって、結果だけを見られる環境は「評価されない自分=価値がない」と感じさせてしまいがちです。

本来、入社初期の段階では結果よりも、成長のプロセスにこそ目を向けるべきです。にもかかわらず、育成より成果を重視する文化が根強いと、新人は評価基準の理不尽さに耐えきれず、職場を離れてしまいます。

このような課題を改善するには、「1年目社員専用の評価基準の見直し」や「育成プロセスを可視化する評価制度」の導入が有効です。小さな努力や挑戦を正しく認める仕組みが、安心して学べる風土をつくり、新入社員の定着を後押しします。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

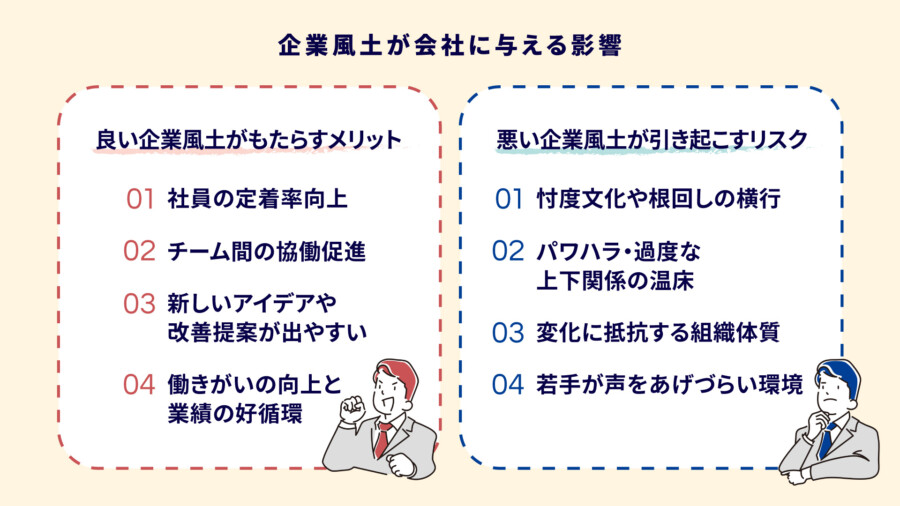

Z世代の価値観を理解することが離職防止のカギ

今の新入社員の多くを占めるZ世代は、従来とは異なる価値観や働き方の志向を持っています。その感覚を理解せずに、従来どおりの育成や評価を続けていては、早期離職のリスクが高まるばかりです。Z世代の視点に寄り添い、企業側も育成方針をアップデートすることが求められています。

- 心理的安全性の高い職場が選ばれている

- 安定よりも納得感ややりがいが重視されている

心理的安全性の高い職場が選ばれている

Z世代の新入社員が職場に求める最優先事項のひとつが、「心理的安全性」です。これは、上下関係にとらわれず、安心して意見や疑問を発信できる雰囲気があるかどうかを意味します。たとえ仕事にやりがいがあっても、「言いたいことが言えない」「萎縮してしまう」環境では長く働きたいとは思えないのが、今の若手のリアルな感覚です。

ハラスメントやパワーバランスに対しても敏感な世代であり、ちょっとした言動が信頼関係を損なう原因になることもあります。そのため、単に制度を整えるだけでなく、現場のコミュニケーションやチーム文化の見直しが不可欠です。

心理的安全性は、経営層やマネジメント層が本気で文化変革に向き合うことで初めて醸成されます。風通しのよい職場づくりこそが、Z世代に選ばれる企業の条件といえるでしょう。

安定よりも納得感ややりがいが重視されている

Z世代の多くは、「安定していればよい」という価値観から離れ、「自分らしく、納得して働けるかどうか」を重視する傾向があります。かつてのような終身雇用や年功序列ではなく、自分の価値観と仕事がどれだけつながっているかが、働き続ける理由になっています。

そのため、やりがいや納得感を見出せない職場では、「ここで働く意味がわからない」と感じ、早期離職につながってしまいます。特に、仕事の目的や自分の役割が見えにくい状態が続くと、モチベーションは維持できません。

対策としては、「キャリア面談の定期実施」や「企業のパーパス(存在意義)を共有する仕組み」が効果的です。組織の目標と個人の価値観が交差する瞬間に、働く意味が生まれます。やりがいを“与える”のではなく、一緒に“育てる”姿勢が、Z世代との信頼を築く鍵になるでしょう。

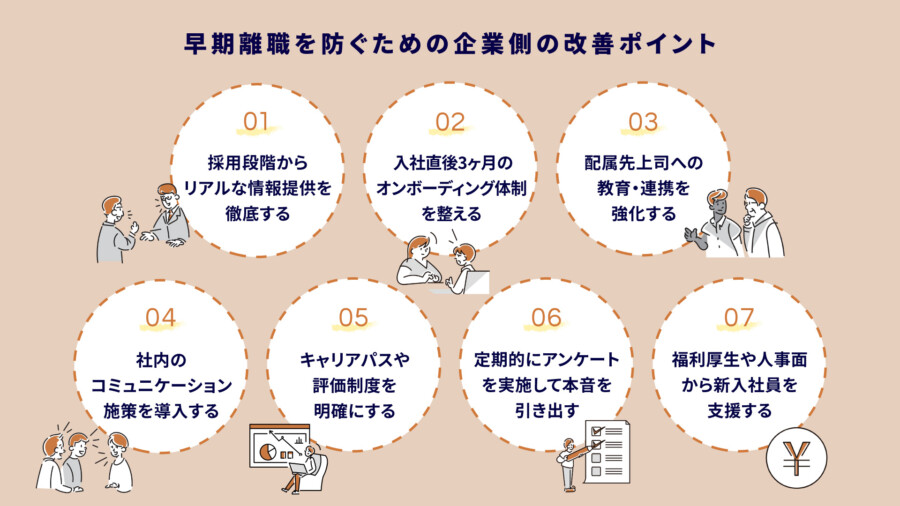

早期離職を防ぐための企業側の改善ポイント

新入社員の早期離職を防ぐには、「個人の努力」に頼るのではなく、企業側が制度・文化・関わり方を見直すことが不可欠です。ここでは、実践的かつ再現性のある7つの改善ポイントを紹介します。人事・現場が連携して取り組むことで、定着率は大きく変わります。

- 採用段階からリアルな情報提供を徹底する

- 入社直後3ヶ月のオンボーディング体制を整える

- 配属先上司への教育・連携を強化する

- 社内のコミュニケーション施策を導入する

- キャリアパスや評価制度を明確にする

- 定期的にアンケートを実施して本音を引き出す

- 福利厚生や人事面から新入社員を支援する

1. 採用段階からリアルな情報提供を徹底する

新入社員が「こんなはずじゃなかった」と感じて早期離職に至る背景には、採用段階での情報不足や、過度な期待形成があります。採用時に企業のよい面ばかりを強調し、本当の姿を伝えないまま入社を促すことは、結果としてギャップによるミスマッチを招きかねません。

だからこそ大切なのは、現場の雰囲気やチームの人間関係、業務の難しさなど、リアルな情報を誠実に開示することです。あえて課題や改善中のポイントも共有することで、入社後の納得感や信頼につながります。

具体的には、現場社員とのオンライン面談や、社員のリアルな声を届けるインタビュー動画などの活用が効果的です。「ここで働く自分」を具体的に想像できる情報提供が、入社後のギャップを減らし、定着率を高める第一歩になります。

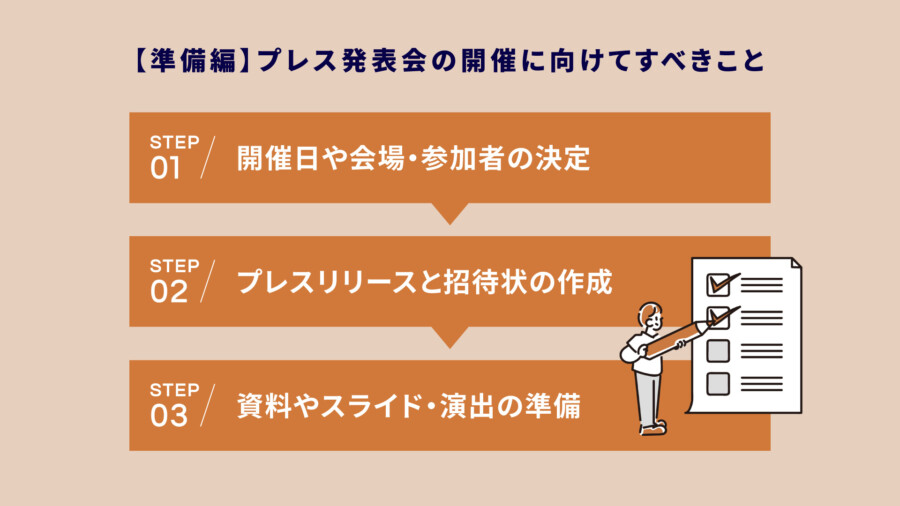

2. 入社直後3ヶ月のオンボーディング体制を整える

新入社員の定着を左右する最も重要な期間が、入社後3ヶ月です。この初期段階でのサポート体制が整っていなければ、不安や孤独を抱えたまま職場に馴染めず、早期離職につながるリスクが高まってしまいます。

ここで求められるのが「オンボーディング」の仕組みです。オンボーディングとは、新入社員が職場や業務にスムーズに適応し、戦力として活躍できるようにする育成支援のことを指します。

効果的なオンボーディングには、初日〜1週間、1ヶ月、3ヶ月といった節目に合わせた段階的な育成プログラムの設計が有効です。さらに、メンター制度の導入や、1on1ミーティング・定期面談の実施により、業務だけでなく心のフォローもおこなえる体制を整えましょう。人と人との関わりが、「この会社でやっていける」という自信と安心を育みます。

3. 配属先上司への教育・連携を強化する

新入社員の離職を防ぐうえで、特に大きな影響力を持つのが「直属の上司」の存在です。どれだけ制度が整っていても、日々関わる上司の接し方ひとつで、新人の安心感や信頼感は大きく左右されます。

しかし現場では、「育成の目的が十分に共有されていない」「業務が忙しくて放置してしまう」「失敗に対して過剰に叱責してしまう」といった課題が少なくありません。こうした対応は、新人にとって精神的な負荷となり、結果的に早期離職を招いてしまいます。

こうした問題を解決するためには、上司自身へのマネジメント教育が欠かせません。また、人事部門と現場上司の間で「新人の状態や特徴」に関する情報共有を密におこない、定期的な面談フォローを仕組みとして設けることが有効です。育成は現場任せにせず、組織全体で育てる”体制を作りましょう。

4. 社内のコミュニケーション施策を導入する

新入社員が早期に職場に馴染むためには、業務の指導だけでなく「人とのつながり」を感じられることが大切です。心理的安全性を高めるためには、組織全体でのコミュニケーション施策が非常に有効です。

例えば、雑談を促すカジュアルなミーティング、部署横断で実施するシャッフルランチ、社内チャットツールでの気軽なやりとりなど、日常のなかで“話しやすい関係”を育む場を意図的に設けることで、孤立感を和らげることができます。部署間の壁を取り払い、誰にでも相談しやすい環境づくりが、新入社員の不安を軽減します。

また、仕事のなかでの「小さな成功体験」を称える文化があると、新入社員は自己効力感を高めやすくなります。何気ない一言や共有の場が、やがて「ここにいてもよい」という実感につながっていくでしょう。

5. キャリアパスや評価制度を明確にする

「このまま働き続けて、自分はどう成長していけるのか分からない」というような、将来の不透明感は、新入社員が早期に離職を決断する大きな要因のひとつです。目指すべき方向が見えなければ、日々の業務も目的を失い、やがて働く意味そのものが揺らいでしまいます。

だからこそ、明確なキャリアパスと評価制度の整備が必要です。「何をどれだけがんばれば、どう評価されるのか」「どのような成長ステップが用意されているのか」が具体的に示されていれば、目標が持てるだけでなく、納得感のある働き方が実現します。

そのためには、評価面談やキャリア相談の定期実施が効果的です。上司と対話を重ねるなかで、自身の現状を客観視し、次のステップを描けるようになります。評価は“通知”ではなく、“対話のツール”として活用すべき時代になっています。

6. 定期的にアンケートを実施して本音を引き出す

早期離職の兆しは、必ずしも目に見えるかたちで現れるわけではありません。だからこそ、定期的なアンケートを通じて「声にならない本音」を拾い上げる仕組みが必要です。アンケートは、離職リスクの予兆を可視化する有効なツールのひとつです。

例えば、入社後3ヶ月・6ヶ月のタイミングで実施する社員満足度調査や、職場環境に関する簡易なフィードバックフォームなど、定点観測を通じて社員の心理変化を追うことができます。特に、匿名性を確保することで、直属の上司には言いにくい率直な意見や不満も引き出しやすくなります。

集めたデータは分析し、部署ごとの傾向や個人の変化を把握する材料として活用しましょう。感覚ではなく“実態”に基づいた対策こそが、離職の連鎖を未然に防ぐカギとなります。

7. 福利厚生や人事面から新入社員を支援する

離職を防ぐためには、業務面のサポートだけでなく、生活やメンタルの面を含めた“人としての支援”が欠かせません。特に入社1年目は環境の変化によるストレスが大きく、物理的・心理的なサポート体制が整っているかどうかが、安心感を左右します。

例えば、住宅補助や食事手当といった金銭的な支援は、経済的な不安を軽減し、仕事への集中を助けます。一方で、メンタルケアを目的とした社内カウンセリング制度や、外部相談窓口の設置も、心理的な負担を軽減する重要な手段です。

これらの福利厚生は、単なる“待遇”ではなく、「この会社で働き続けたい」と思える理由に直結します。特に若手社員にとっては、「自分が大切にされている」と感じられる環境が、信頼と定着意欲につながるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

新入社員が辞めたあとに企業がすべき対応

早期離職が発生した場合、そのまま終わらせるのではなく、企業として「何を学び、どう次に活かすか」が重要です。離職はネガティブな出来事ではなく、組織を見直すチャンスでもあります。以下のアクションを通じて、離職の背景を可視化し、再発防止と組織改善につなげましょう。

- 離職面談で本音を引き出す

- 原因をデータ化して採用・育成に反映する

- 辞めた人材への再アプローチ戦略を取り入れる

離職面談で本音を引き出す

新入社員が辞めたとき、その理由を「仕方がない」で済ませてしまうのは大きな機会損失です。離職は単なる終わりではなく、組織の改善につながる貴重なヒントを含んでいます。だからこそ、離職面談では本音を丁寧に引き出す姿勢が重要です。

例えば、「入社前のイメージとどこが違いましたか?」「もっとこうしてほしかったと感じた場面は?」など、退職理由の背景を深掘りする質問を通して、本人の感じた“ズレ”や“違和感”を探っていきます。ポイントは、感情的にならず、否定せず、事実として受け止めることです。安心して話せる雰囲気をつくることで、より率直な声が集まります。

集まった声は、次の採用や育成の見直しに活かすべき重要な資源です。個人を責めるのではなく、組織として何を変えるべきかを見極める対話の機会にしましょう。

原因をデータ化して採用・育成に反映する

離職が発生した際、その原因を「なんとなく」「たぶんこうだろう」といった感覚で判断していないでしょうか。属人的な推測ではなく、客観的なデータに基づいて課題を可視化することこそが、再発防止の第一歩です。

具体的には、離職者アンケートや面談記録を集計・分析し、「どの部署で」「どの時期に」「どのような理由で」離職が多いのかを明らかにしましょう。さらに、入社前の適性情報や配属先の特徴と突き合わせることで、ミスマッチの傾向を浮き彫りにすることも可能です。

こうしたデータをもとに、育成プログラムの見直しや、採用基準のチューニングをすることで、離職リスクを下げる戦略的な打ち手が取れるようになります。感覚ではなく“実態”に即した判断が、組織の進化を支える鍵となります。

辞めた人材への再アプローチ戦略を取り入れる

離職=永遠の別れ、という考え方はもはや過去のものです。近年では、退職した人材に対して再びアプローチをおこなう「カムバック制度」や「アルムナイ(退職者)ネットワーク」の整備が注目されています。一度離れたからこそ分かる自社のよさや課題を踏まえ、再度活躍してもらう仕組みが、新たな人材戦略となりつつあります。

例えば、退職時に円満な対応を心がけ、OB・OGとの関係性を定期的に維持することで、将来的な復帰や紹介採用につながるケースもあります。社内報の送付や限定イベントへの招待など、関係を絶やさない工夫が有効です。

こうした“つながりを絶やさない文化”は、企業ブランドの向上にも直結します。離職者との良好な関係性こそが、組織の柔軟性と成熟度を映す鏡です。

3ヶ月で辞める新入社員を責める前に企業が変わるべきこと

早期離職は、新入社員の“弱さ”ではなく、企業側の制度や文化、コミュニケーションの取り方に見直す余地があるというサインです。一人ひとりの想いに丁寧に向き合い、「ここで働きたい」と感じられる環境を育むことが、これからの組織には求められています。

Cultiveでは、「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、企業の課題に応じた組織開発やチームビルディング施策をサポートしています。新入社員の定着やエンゲージメント向上に向けて、ともに変化を起こしていきませんか?どうぞお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)