新入社員が離職してしまう主な原因

新入社員が早期に離職してしまう背景には、単一ではなく複数の原因が複雑に絡み合っています。主な原因として、以下の5点が挙げられます。

①入社前後のギャップ

求人情報や説明会で聞いた内容と、入社後の実際の業務内容が大きく異なり、「思っていた仕事と違う」「任されるのが雑務ばかり」と感じてしまうケースです。採用段階での情報不足や、入社後のOJTの不備が背景にあります。

②労働環境や待遇への不満

長時間労働の常態化や休日の少なさ、給与水準の低さなどが挙げられます。特にワークライフバランスを重視する現代の若手社員にとって、待遇面への不満は離職を考える直接的なきっかけとなります。

③職場の人間関係の問題

上司からのハラスメントや、チーム内でのコミュニケーション不足による孤立感は、大きな精神的ストレスとなります。相談できる相手がいない、職場に馴染めないといった問題は、退職を決意させる深刻な引き金になり得ます。

④将来のキャリアパスへの不安

「この会社で成長できるのか」「将来どうなれるのか」といったキャリアパスの不透明さも離職の一因です。昇進の道筋や目標となる先輩社員が見えないと、長期的に働き続けるモチベーションを維持することが難しくなります。

⑤ステップアップのための早期転職

転職市場が活発化している現在では、入社後に一定のスキルや実務経験を積んだあと、よりよい条件の企業へ早期に転職するケースも増えています。一つの会社に長く勤めるという価値観が変化していることも背景にあります。

貴重な人材の流出を防ぎ、新入社員が定着・活躍できる組織をつくるためには、これらの原因を一つひとつ理解し、根本的な対策を講じる必要があります。

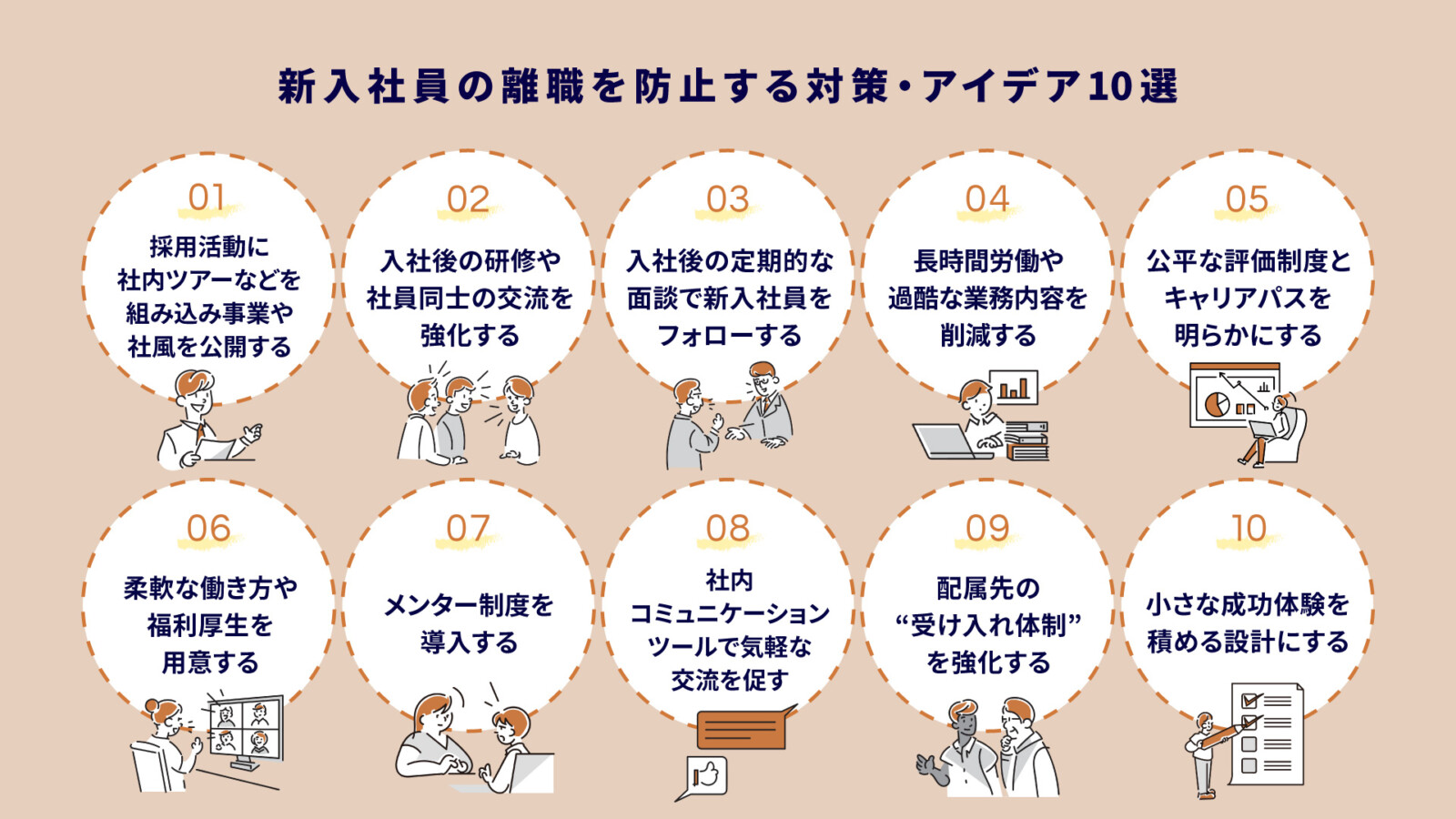

新入社員の離職を防止する対策・アイデア10選

新入社員の離職を防ぐためには、入社前から入社後まで、さまざまな角度から継続的に支援することが重要です。具体的な対策として、以下の10個のアイデアが挙げられます。

- 採用活動に社内ツアーなどを組み込み事業や社風を公開する

- 入社後の研修や社員同士の交流を強化する

- 入社後の定期的な面談で新入社員をフォローする

- 長時間労働や過酷な業務内容を削減する

- 公平な評価制度とキャリアパスを明らかにする

- 柔軟な働き方や福利厚生を用意する

- メンター制度を導入する

- 社内コミュニケーションツールで気軽な交流を促す

- 配属先の“受け入れ体制”を強化する

- 小さな成功体験を積める設計にする

それぞれの対策が有効な理由と、具体的な方法を解説します。

採用活動に社内ツアーなどを組み込み事業や社風を公開する

採用段階で自社をより深く理解してもらうことで、入社後のミスマッチを防ぎ、離職防止につながります。「こんなはずではなかった」という入社後のギャップは、早期離職の主な原因のひとつになり得えます。

このギャップを埋めるためには、採用活動の段階で、働く環境や仕事内容を具体的に想像してもらう工夫が必要です。例えば、社内見学ツアーや先輩社員との座談会を企画し、候補者が実際の職場の雰囲気を感じたり、直接質問したりできる機会を設けましょう。

ミスマッチのない採用をおこなうことで、新入社員が納得感や期待感を持ってキャリアをスタートできるため、入社直後の離職を防ぐ効果が期待できます。

入社後の研修や社員同士の交流を強化する

新入社員が入社初期に感じやすい不安感や孤立感を防ぐためには、研修や交流の機会を充実させることが有効です。

新しい環境では、業務スキルだけでなく人間関係にも不安を感じやすいものです。この不安を放置すると、会社への帰属意識が育たず、離職につながる可能性があります。

そこで、専門スキルを学ぶ研修に加え、同期の連帯感を深めるチームビルディングや歓迎会といった交流イベントを実施しましょう。部署の垣根を越えたつながりをつくることで、困ったときに相談できる相手が増え、心理的な支えとなります。

入社後の定期的な面談で新入社員をフォローする

新入社員の不安や悩みを早期に発見し、対策を講じるためには、定期的に面談をおこない、フォローできる体制を整えておくとよいでしょう。

新入社員は、その立場上、自分から悩みを打ち明けることをためらいがちです。問題が深刻化して手遅れになる前に、例えば、試用期間中は2週間に一度、その後は月に一度といった頻度で面談を設定し、対話の機会を設けましょう。

面談の形式にこだわる必要はありません。一緒にランチを食べながら話したり、10分程度の短時間で気軽に話したりするなどの方法もおすすめです。カジュアルな雰囲気の場でこそ、相談しやすくなることもあるでしょう。

上司や人事が気にかけている姿勢が伝わることで、新入社員の心理的安全性が高まり、安心して働ける環境が整います。

長時間労働や過酷な業務内容を削減する

新入社員が心身ともに健康で働き続けられるよう、労働環境を改善することは、離職防止の基本です。長時間労働や過度な業務負担は、モチベーションの低下や心身の不調の原因となり、早期離職を引き起こすおそれがあります。

特に社会人経験の浅い新入社員は、業務のペースを掴むのが難しく、負担が集中しやすい傾向にあります。上司や先輩が労務管理を徹底してサービス残業をなくすことはもちろん、特定の人に業務が偏らないよう分担を見直すようにしましょう。

ITツールを導入して業務を効率化したり、ノー残業デーを設けたりするなど、働きやすい環境を整えることが有効です。

公平な評価制度とキャリアパスを明らかにする

自分のがんばりがどのように評価され、この会社で将来どのように成長できるのかが見えないと、仕事への意欲を維持することが難しくなり、離職を考える一因となります。

そのため、評価基準を具体的に言語化して全社員に公開し、評価の透明性を確保することが大切です。また、「3年目でチームリーダーを目指せる」といった具体的なキャリアステップのモデルを示すことで、新入社員は将来像を描きやすくなります。

将来への見通しが立つことで、期待や目標が明確になり、継続して働き続けるモチベーションも生まれるでしょう。

柔軟な働き方や福利厚生を用意する

ワークライフバランスを重視する社員のニーズに応え、柔軟な働き方と福利厚生を充実させることが離職防止に効果的です。

特にZ世代と呼ばれる若者層は、プライベートの時間を大切にする傾向が強く、働き方の柔軟性を重視しています。こうした価値観に対応できない企業は、優秀な人材の確保や定着が困難になります。

具体的には、リモートワークやフレックスタイム制度、副業許可などが挙げられます。また、住宅手当や通勤手当などの経済的支援に加え、メンタルヘルスサポートや健康診断の充実など、心身の健康を支える福利厚生も社員の定着率向上に貢献します。

メンター制度を導入する

新入社員の孤立感を和らげ、職場へのスムーズな適応をサポートするためには、メンター制度の導入も役立ちます。

直属の上司には相談しにくい業務の悩みや人間関係の不安も、年齢の近い先輩社員(メンター)になら打ち明けやすくなる場合があります。社内にいつでも気軽に相談できる存在がいることは、新入社員の心理的負担を大きく軽減するでしょう。

メンターは、業務の指導だけでなく、職場でのマナーや人間関係に関するフォローもおこないます。信頼関係を構築し、新入社員が「誰にも相談できない」と孤立する前に手を差し伸べられる体制をつくりましょう。

社内コミュニケーションツールで気軽な交流を促す

部署や役職にこだわらない気軽な交流を生むために、社内コミュニケーションツールも積極的に活用しましょう。特に、リモートワークが普及して以降は、新入社員が他部署の社員と関わる機会が減り、社内で孤立感を抱えやすくなっています。

この課題を解決するため、Slackや社内SNSなどを活用し、業務連絡だけでなく雑談ができる「オープンチャンネル」や、ランチ仲間を募集できる「スレッド」などを設けることもおすすめです。

所属部署以外の社員とのつながりが生まれると、社内に相談できる人や気軽に話せる仲間が増え、組織への帰属意識も高まります。

配属先の“受け入れ体制”を強化する

新入社員の定着のためには、配属先の部署全体で「チームで育てる」という意識を共有し、受け入れ体制を強化することが大切です。

新入社員が最初に配属された部署の環境や人間関係は、その後の定着率に大きく影響します。教育担当者一人に育成を任せきりにするのではなく、チーム全体でサポートする雰囲気や仕組みをつくりましょう。

具体的には、新入社員の配属前に部署内で指導方針を共有したり、チームメンバー全員が積極的に声をかけたりするなどの取り組みが考えられます。

小さな成功体験を積める設計にする

新入社員の自信と仕事への意欲を育むために、入社初期の段階で小さな成功体験を積めるような業務設計をすることが重要です。

入社したばかりの頃は、誰もが「会社に貢献できるだろうか」という不安を抱えています。この時期に達成感を味わうことが、「自分にもできる」という自己効力感を育て、前向きに業務に取り組む姿勢につながります。

まずは簡単なタスクや、チームへの貢献を実感できる業務を意図的に割り振りましょう。成功体験の積み重ねが仕事へのやりがいとなり、早期離職の抑止に役立ちます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

成功事例から学ぶ!離職防止の実例を紹介

実際に新入社員の離職防止に成功している企業の取り組みは、自社の施策を考えるうえで参考になります。ここでは、特に効果的な取り組みを行っている3社の事例を紹介します。

- 積水ハウス株式会社|自分でキャリアや異動を設計できる制度を導入

- サイボウズ株式会社|働き方の柔軟化とキャリア支援

- 大津建設株式会社|社員の業務負担を4割以上軽減

大企業から中小企業まで、それぞれの特色を活かした実例を見ていきましょう。

積水ハウス株式会社|自分でキャリアや異動を設計できる制度を導入

積水ハウスでは、社員が自らキャリアを主体的に設計できる仕組みを整備し、キャリアのミスマッチや将来への不安を減らすことで、離職防止につなげています。

同社は2003年からキャリア自律コースを導入し、新入社員からミドル層まで段階的にキャリアを考える機会を提供。2024年度までに延べ21,110人が受講しています。さらに「Myキャリアシート」により、経験やスキルを可視化し、面談での活用や新しい挑戦へとつなげています。

また、2023年度からは「キャリアコーディネート」を導入。社員は異動希望先や活かせるスキルを人事に直接伝えられ、部門を越えたマッチングが可能になりました。加えて、MBAやMOT取得を支援する高度学習支援制度、最長2年の休業を認めるキャリア自律休業制度など、多様な成長機会も整えています。

このように、一人ひとりが自律的にキャリアを築ける環境をつくることで、社員のモチベーション向上と優秀人材の定着に結びつけています。

参考:積水ハウス株式会社|ESG FACT BOOK 2025

サイボウズ株式会社|働き方の柔軟化とキャリア支援

サイボウズ株式会社は、「チームの生産性とメンバーの幸福の両立」を掲げ、社員が自分らしい働き方を選べる仕組みづくりを進めています。かつて離職率28%という課題を抱えていましたが、働き方を画一化するのではなく、多様性を前提にした制度改革に踏み切りました。

その中心となるのが「条件マッチング制度」です。勤務内容・働き方・給与といった条件を、個人の希望とチームのニーズを擦り合わせて決定する仕組みで、「100人100通り」のマッチングを実現しています。勤務時間や場所の選択、副業の自由化などもその一環であり、社員一人ひとりがライフスタイルに合わせて働ける環境が整いました。

また、休暇制度も拡充し、自分らしく休みを活用できる「プロアクティブ休暇」や、家族や自身の療養を支える「ケア休暇」を導入。さらに、社内公募制度「ジョブボード」や短期異動が可能な「大人の体験入部」、学習費を補助する「Self-learning Program」など、キャリア形成や学びの支援も強化しています。

こうした取り組みの結果、離職率は約4%まで低下。社員を縛るのではなく、個人の生き方を尊重する姿勢が、働きやすさと定着率の向上につながっています。

大津建設株式会社|社員の業務負担を4割以上軽減

広島県三次市を拠点とする大津建設株式会社は、道路や河川などの社会基盤整備を担う地域密着型の建設会社です。建設業界の課題である人材不足や長時間労働に対応するため、同社はICT建機の導入・多能工化・休日増加という3つの改革を推進しました。

ICT建機の活用により、熟練工に頼らず新人でも一定水準の施工が可能になり、事故リスクも低減しました。あわせて社員の多能工化を進め、資格取得支援や幅広い業務経験を通じて成長を促しています。

さらに休日数を段階的に増やし、2023年には年間休日105日(4週8休)を実現しました。社員からは「家族と過ごす時間が増えた」「子どもの部活動に参加できるようになった」と好評です。

これらの取り組みにより、大津建設は社員の業務負担を4割以上削減し、離職防止と定着率向上に大きな成果を上げています。

参考:

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

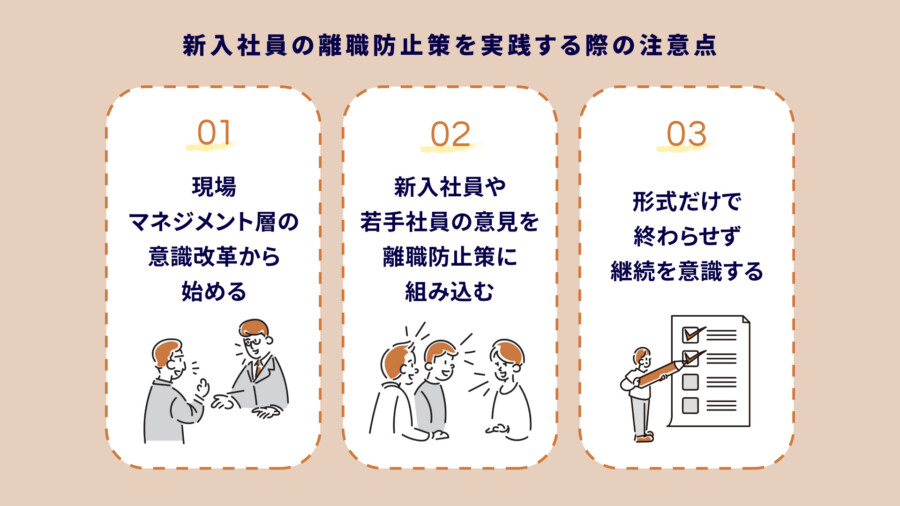

新入社員の離職防止策を実践する際の注意点

新入社員の離職防止策を導入しても、その運用方法を間違えると期待した効果は得られません。施策を成功させるためには、特に以下の3つの点に注意する必要があります。

- 現場マネジメント層の意識改革から始める

- 新入社員や若手社員の意見を離職防止策に組み込む

- 形式だけで終わらせず継続を意識する

これらのポイントを押さえることで、施策の効果を最大限に高められます。

現場マネジメント層の意識改革から始める

離職防止策を成功させるには、まず現場の管理職(マネジメント層)の意識改革からはじめる必要があります。新入社員に日々接する機会のある直属の上司の存在が、定着に大きな影響を与えるためです。

会社としてどれだけよい制度を導入しても、管理職が「新人はすぐ辞めるもの」といった考えを持っていると、施策の効果は得られません。まずは管理職研修などを通じて、部下との適切な接し方や育成の重要性を再認識してもらうことが重要です。

管理職自身が、日々のマネジメントの質が新入社員の定着に直結することを理解する必要があります。

新入社員や若手社員の意見を離職防止策に組み込む

効果的な離職防止策を立案するために、当事者である新入社員や若手社員の意見を積極的に取り入れましょう。

経営層や人事部だけで考えた施策は、現場の実態や若手の価値観とズレが生じることがあります。それでは期待した効果は得られません。

匿名のアンケートや少人数での意見交換会を実施し、若手社員が本音を言いやすい環境をつくりましょう。そこで得られた実際の課題を施策に反映させることで、新入社員は「自分たちの声を聞いてくれる会社だ」と感じ、組織への信頼を深めます。

こうした当事者の声を反映する姿勢が、本当に意味のある離職防止につながります。

形式だけで終わらせず継続を意識する

新入社員の離職防止策は、一度導入して終わりではなく、継続的に改善していくことが大切です。施策が形式的なものになってしまうと、かえって社員の不信感を招き、逆効果になる場合があります。

例えば、メンター制度を導入しても、面談がただの雑談で終わっていては意味がありません。施策導入後は、定期的に効果を測定し、その結果をもとに改善する「PDCAサイクル」を回しましょう。

アンケートで参加者の満足度を測り、運用の問題点を洗い出して次につなげるといった改善を繰り返すことで、離職防止策の高い効果が期待できます。

まとめ|新入社員の離職防止策は仕組みとコミュニケーションが重要

本記事では、新入社員の離職原因から具体的な防止策、さらには企業の成功事例までを解説しました。

新入社員の早期離職を防ぐためには、「安心して働ける仕組みづくり」と、不安を解消する「密なコミュニケーション」の両面からのアプローチが必要です。明確な評価制度や柔軟な働き方といった仕組みは新入社員に将来への安心感を与え、定期的な面談やメンター制度といったコミュニケーションは孤立を防ぎ、心理的安全性を高めます。

これらの施策を組み合わせて実行するとともに、継続的に改善していくことが定着率の向上につながります。

もし、自社に合った離職防止策の進め方や、より効果的な若手育成の仕組みづくりでお悩みの場合は、ぜひCultive(カルティブ)にご相談ください。

Cultiveでは、企業ならではの“らしさ”を丁寧に言語化し、それを強みに育てていく文化づくりを支援しています。

全社的なヒアリングを通じて社員の本音を引き出し、理想とする組織像を共有しながら、実行可能な施策を共に設計していきます。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)