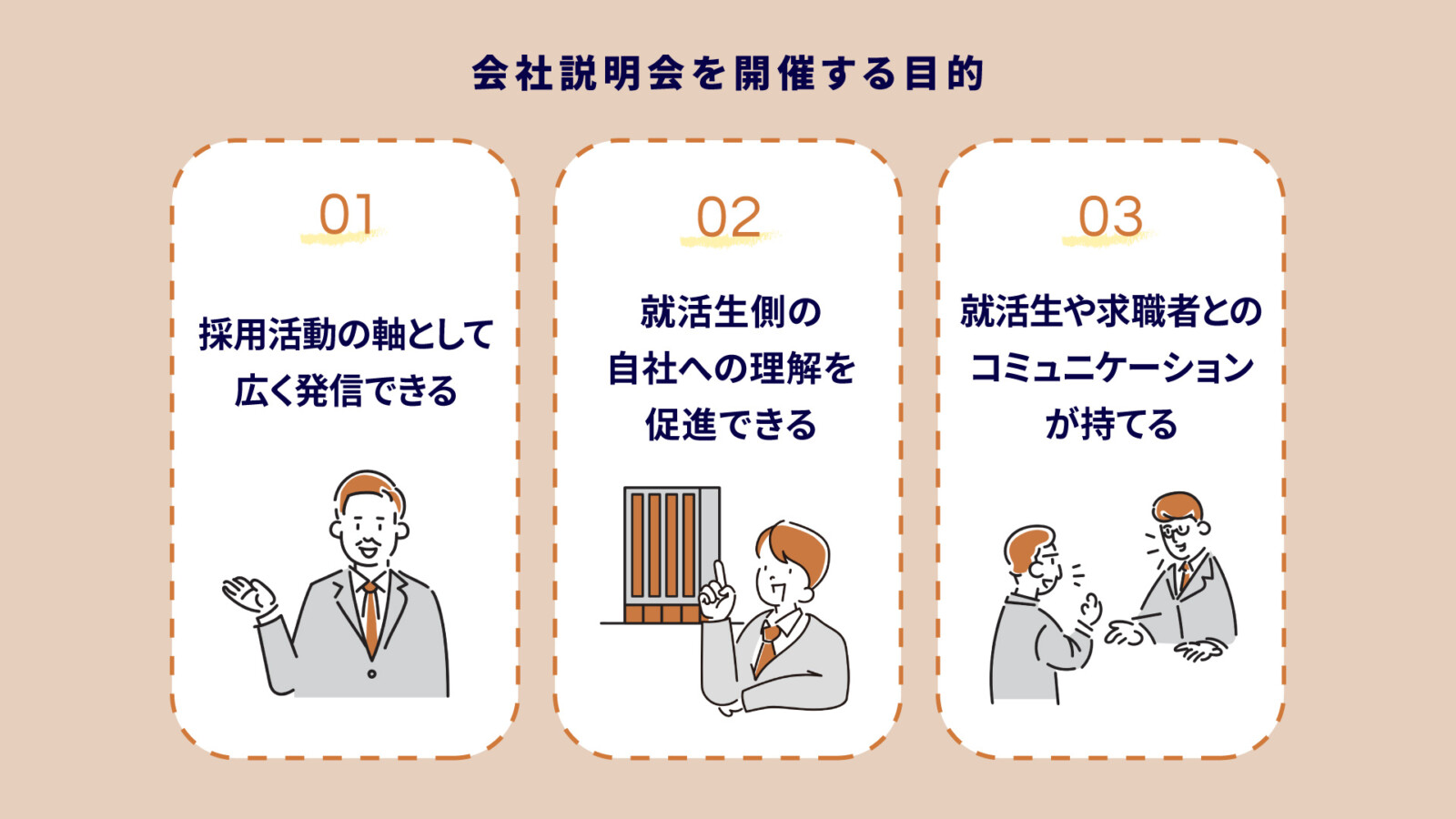

会社説明会を開催する目的とは

まず、企業側が会社説明会を行う主な目的を3つに絞って紹介します。

- 採用活動の軸として広く発信できる

- 就活生側の自社への理解を促進できる

- 就活生や求職者とのコミュニケーションが持てる

順に詳しく解説します。

採用活動の軸として広く発信できる

会社説明会は、採用活動の軸として企業の魅力を広く発信できる重要な場です。単なる企業概要の説明にとどまらず、経営理念やビジョン、職場の雰囲気、具体的な業務内容など、多面的な情報を直接伝えることができます。

また、発信する内容は採用計画や求める人物像と結びつけて設計することが重要です。ターゲット層が知りたい情報を的確に届けることで、関心度や応募意欲を高め、ミスマッチのない採用につなげられます。

就活生側の自社への理解を促進できる

会社説明会は、参加者が自社への理解を深める絶好の機会です。給与や休暇制度といった数値情報だけでなく、企業文化や社風、働く人々の雰囲気、日々の業務の様子など、職場でのリアルな空気感を伝えることが重要です。

たとえば、社員の体験談や一日の仕事の流れを映像や写真で紹介したり、座談会形式で直接質問できる時間を設けると、参加者は自分が働く姿を具体的にイメージしやすくなります。こうした感情に響く情報提供は、志望度の向上につながります。

就活生や求職者とのコミュニケーションが持てる

会社説明会は、就活生や求職者と直接コミュニケーションを取れる貴重な場です。

一方的な説明だけでなく、質疑応答や少人数の座談会、簡単なグループワークなど参加型の施策を取り入れることで、双方向の交流が生まれます。これにより、参加者は自分の疑問や不安を解消でき、企業理解を深められます。

同時に企業側も、参加者の価値観やキャリア志向、興味を持たれるポイントを把握でき、採用戦略の改善や魅力の伝え方の見直しにつなげられるという大きなメリットがあります。

企業側から見る会社説明会の種類

企業側の視点で押さえておきたい会社説明会の主な種類を3つ紹介します。

- 個別会社説明会

- 合同会社説明会

- オンライン会社説明会

順に解説します。

個別会社説明会

個別会社説明会は、企業が単独で開催する説明会で、参加者と深く向き合えるのが特徴です。

少人数制のため、企業理念や事業内容、具体的な仕事内容まで丁寧に説明でき、質疑応答にも細かく対応可能です。その結果、参加者の理解が深まり、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

自社の魅力をしっかり伝えたい中小企業や、専門性の高い職種を募集する場合に特に有効です。

会場は自社や貸会議室など比較的小規模で、所要時間は1〜2時間程度が一般的です。

合同会社説明会

合同会社説明会は、複数の企業が同じ会場でブースを設け、求職者に向けて説明を行う形式です。

一度に多くの学生と接点を持てるため、応募者の幅を広げ、採用効率の向上に役立ちます。一方で、競合他社が隣接する環境では、限られた時間で印象を残す必要があり、ブース装飾や資料、説明の工夫が欠かせません。

具体的には、視覚的に目を引くデザインや短時間で自社の強みを伝えるキャッチコピー、社員の生の声を交えたプレゼンなどが効果的です。

オンライン会社説明会

オンライン会社説明会は、コロナ禍以降の非対面ニーズの高まりを背景に急速に普及しました。

ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどのツールを活用し、場所を問わず参加できるのが最大のメリットです。交通費や会場費の削減、全国の学生へのアプローチが可能になる一方で、通信環境の不安定さや参加者の集中力維持、双方向性の確保といった課題もあります。

事前の機材チェックやチャット機能・投票機能を活用した参加型進行で、オンラインならではの強みを最大限に引き出すことが重要です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

企業側が行うべき会社説明会の準備チェックリスト

会社説明会を成功に導くために企業側が押さえておきたい準備項目を紹介します。

- 日程と会場の確保

- 登壇者・スピーカーの選定

- プレゼン資料・映像の作成

- 集客・告知のための広報施策

それぞれ確認していきましょう。

1. 日程と会場の確保

会社説明会の成功には、適切な日程と会場の確保が欠かせません。開催時期は、学生の就活スケジュールを考慮し、学業や他社イベントと重ならない時期を選ぶことが重要です。

たとえば、合同説明会が集中する前後や試験期間を避けると参加率が上がります。会場選びでは、アクセスの良さ、必要な収容人数、プロジェクターや音響など設備面を確認しましょう。

オンライン開催なら、安定した通信環境や配信システムの準備が必須です。会場予約は早めに行い、万一のキャンセルポリシーも事前に確認しておくと安心です。

2. 登壇者・スピーカーの選定

会社説明会の印象を左右する大きな要素が、登壇者やスピーカーの選定です。

経営層による企業理念やビジョンの発信、現場社員による具体的な業務や職場環境の紹介、人事担当による採用条件や選考フローの説明など、複数の視点を組み合わせることで情報の厚みが増します。

登壇者がプレゼンに不慣れな場合は、事前にリハーサルや話し方のトレーニングを行うことが有効です。また、登壇者の熱意や親しみやすさは参加者の企業への印象や志望度に直結するため、人柄や話しやすさも選定基準として重視しましょう。

3. プレゼン資料・映像の作成

プレゼン資料や映像は、会社説明会で伝えたいメッセージを明確にし、受け手が理解しやすい形にまとめることが重要です。

採用動画は、仕事の内容や雰囲気がリアルに伝わることが評価されており、文字や静止画よりも理解度・印象度が高いことが就活生アンケートでも明らかになっています。

スライドは情報を詰め込みすぎず、図や写真を活用してシンプルかつ視覚的に構成しましょう。映像には実際の仕事風景や社員インタビューを盛り込み、臨場感を高めます。

さらに、使用する色やフォント、音楽などに統一感を持たせ、企業のブランドイメージや社風が自然に伝わる工夫をすることで、就活生の記憶に残るプレゼンを実現します。

4. 集客・告知のための広報施策

会社説明会の成功には、効果的な参加促進と告知が欠かせません。

自社ホームページやSNS、求人サイト、大学のキャリアセンターなど、複数のチャネルを組み合わせて幅広く情報を届けましょう。

告知文では、開催日時・場所・内容に加え、参加するメリットを具体的に示し、申込方法を明確にすることが重要です。さらに、早期申込特典や定員制の案内で参加意欲を高め、開催前にはリマインドメールやSNSでの再告知を行うことで、参加率の向上が期待できます。

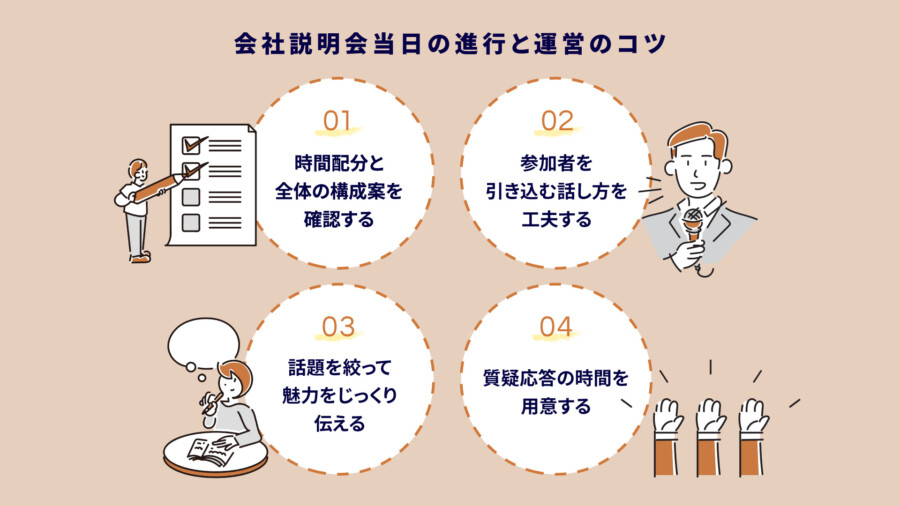

会社説明会当日の進行と運営のコツ

ここでは、会社説明会当日の進行をスムーズにし、参加者に好印象を与えるための運営のコツをご紹介します。

- 時間配分と全体の構成案を確認する

- 参加者を引き込む話し方を工夫する

- 話題を絞って魅力をじっくり伝える

- 質疑応答の時間を用意する

詳しく解説します。

時間配分と全体の構成案を確認する

会社説明会では、事前に時間配分と全体の構成を明確にしておくことが成功の鍵です。

一例として、受付(5〜10分)、アイスブレイクを兼ねたイントロ(5分)、会社説明(20〜30分)、質疑応答(10〜15分)、自由交流や個別相談(10〜15分)といった構成があります。説明会の目的や所要時間、参加者数に応じて、各パートの配分は柔軟に調整しましょう。

聴き手の集中力はおよそ15分、長くても20〜30分程度とされます。説明パートは適宜区切りを設け、映像や質疑を挟むなど変化をつけることで、全体にメリハリを持たせることが大切です。

また、想定外の質問や機材トラブルにも対応できるよう、全体の中に5〜10分程度の余裕時間を確保しておくと安心です。

参加者を引き込む話し方を工夫する

参加者を引き込むには、声のトーンや話すスピード、アイコンタクトといった基本的なコミュニケーション技法が重要です。

声はやや高めで明るく、スピードは聞き取りやすい程度に保ち、適度な間を取ることで理解を促します。また、一方的に話すのではなく、「皆さんはどう思いますか?」と質問を投げかけたり、社員の体験談やエピソードを交えることで、興味を引きやすくなります。

さらに、会場に入った瞬間から笑顔で挨拶し、リラックスできる雰囲気を作ることで、参加者も自然に耳を傾けやすくなります。こうした工夫が、説明会全体の満足度や自社への好印象につながります。

話題を絞って魅力をじっくり伝える

会社説明会では、多くの情報を詰め込みすぎず、テーマを絞って自社の魅力を深く伝えることが効果的です。

限られた時間の中で、企業の強みや他社との差別化ポイントに焦点を当てることで、参加者の記憶に残りやすくなります。その際は、抽象的な説明ではなく、具体的なエピソードや成功事例、実績データや数字を交えることで説得力を高めましょう。

また、「挑戦を楽しむ社風」「地域No.1の顧客満足度」など、覚えやすいキーワードやキャッチフレーズを盛り込むと印象が強まります。

情報量よりも質を意識し、聞き手が「もっと知りたい」と感じる余白を残すことが、応募意欲の向上につながります。

質疑応答の時間を用意する

質疑応答の時間は、参加者の疑問や不安を解消し、理解を深める重要な機会です。

全体のスケジュールの中で10〜15分程度を目安に確保し、終盤に設定すると質問がしやすくなります。質問が出にくい場合に備えて「よくある質問」を事前に提示したり、登壇者から逆に問いかけるなどの工夫も効果的です。

難しい質問や即答できない内容が出た場合は、無理に答えず「確認の上、後日ご連絡します」と誠実に対応することが信頼につながります。

安心して質問できる雰囲気をつくることで、参加者との距離が縮まり、企業への好感度も高まります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

印象に残る会社説明会にするための演出アイデア

ここからは、参加者の記憶に残り、志望意欲を高めるための演出アイデアをご紹介します。

- 先輩社員のリアルな声を取り入れる

- 体験型のプログラムを用意する

- 社風や職場の雰囲気を視覚的に伝える

順に詳しく見ていきましょう。

先輩社員のリアルな声を取り入れる

先輩社員のリアルな声を取り入れることで、会社説明会はぐっと身近で説得力のあるものになります。

実際の体験談は、企業の雰囲気や働く環境を具体的にイメージさせ、参加者の共感を引き出します。テーマとしては、仕事のやりがいや成長を感じた瞬間、苦労を乗り越えた経験、キャリアパスの実例などが効果的です。

話し方は、専門用語を避け、感情やエピソードを交えて語ることで親しみやすさが増します。複数人によるパネルディスカッション形式や、質疑応答を交えたトークセッションにすると、より生きた情報が伝わります。

こうした「生の声」は信頼感と親近感を高め、志望意欲の向上につながります。

体験型のプログラムを用意する

体験型のプログラムを取り入れることで、会社説明会は単なる情報提供の場から、参加者が主体的に関わる場へと変わります。

グループワークやワークショップ、ミニゲームなどを通じて、企業文化や仕事の進め方を肌で感じられるのが大きな魅力です。たとえば、実際の業務を簡略化した「業務体験」、営業や接客を模擬する「ロールプレイ」、課題解決を考える「ケーススタディ」などが効果的です。

こうした体験は理解を深めるだけでなく、企業の魅力や働く面白さを直感的に伝えられます。実施にあたっては、時間配分や進行役の配置、必要な資料や道具の準備を事前に整え、スムーズな運営を心がけましょう。

社風や職場の雰囲気を視覚的に伝える

社風や職場の雰囲気は、言葉だけでなく視覚的に伝えることで、参加者の理解と印象が大きく深まります。写真や動画、スライドデザインを活用し、実際の働く環境やチームの様子を具体的に見せることが効果的です。

たとえば、オフィスツアーの動画や、ミーティング・休憩時間における社員同士の自然なコミュニケーション風景を盛り込むと、リアルな職場像が伝わります。

色使いやレイアウトも企業のブランドイメージに合わせ、温かみや活気などの雰囲気を表現しましょう。さらに、音楽や照明を工夫することで、映像に臨場感や感情的な訴求力を加えられます。

視覚的に企業の価値観や文化を伝えることで、印象に残る説明会になります。

会社説明会後のフォローアップ施策

会社説明会後に参加者との関係を深め、応募や選考につなげるためのフォローアップ施策を紹介します。

- 参加者アンケートを実施する

- その後の選考への導線を明確に伝える

- 学生との接点を継続できる連絡手段を発信する

詳しく解説します。

参加者アンケートを実施する

参加者アンケートは、会社説明会の満足度や改善点を把握し、次回以降の質を高めるために欠かせません。

質問項目としては、「全体の満足度」「特に理解が深まった内容」「改善してほしい点」「印象に残った要素」などを設定すると効果的です。

回収方法は、紙アンケート、Webフォーム、QRコード読み取りなどがあり、その場で記入してもらうと回収率が高まります。さらに、回答者にノベルティなどのインセンティブ(特典)を用意することで回答意欲を促せます。

集めた結果は説明会の内容改善だけでなく、参加者の関心領域や価値観を把握するデータとして、今後の採用計画や広報戦略に活かすことが重要です。

その後の選考への導線を明確に伝える

会社説明会後は、参加者が次の選考ステップへ迷わず進めるよう、明確な案内と誘導が必要です。

具体的には、エントリー方法、応募書類の提出期限、面接や試験の日程、問い合わせ先などをわかりやすく整理して伝えます。説明は口頭だけでなく、配布資料やスライド、メールでも重ねて案内すると効果的です。

導線設計のポイントは「迷わせない」ことです。フロー図で選考の流れを視覚化したり、FAQでよくある疑問を事前に解消する仕組みを用意しましょう。こうした配慮により、参加者はスムーズに応募へ進み、企業としても採用の成果を最大化できます。

学生との接点を継続できる連絡手段を発信する

会社説明会後も学生との接点を継続するためには、メールマガジン、SNS、LINE公式アカウントなどの連絡手段を活用することが有効です。

これらのチャネルを通じて採用情報や社内イベント案内、質問受付などを行えば、双方向のコミュニケーションが生まれ、関係性を深められます。継続的な接点は、採用時期が近づいた際の応募喚起や、企業ブランディングの強化にも直結します。

ただし、個人情報の取り扱いには十分配慮し、利用目的を明確に伝えることが大切です。信頼関係を築きながら、長期的に応募者層を広げていきましょう。

企業の魅力を伝えるならCultiveへ!

会社説明会は、自社の魅力や価値観を直接伝え、未来の仲間との出会いを生み出す重要な採用活動の場です。

成功には、目的に沿った内容設計や効果的なプレゼン、双方向のコミュニケーション、当日運営からフォローアップまでの入念な準備が欠かせません。

Cultiveでは、社内社外を問わず、企業の“らしさ”や魅力を発信するイベントを幅広くサポートしております。

企業の想いやドラマを抽出し、そこに共感が生まれるようなコンセプトやコンテンツをご提供いたします。

エンゲージメントやインターナルブランディングにお悩み中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)