組織風土とは?基本的な意味

「組織風土」とは、その組織の価値観・習慣・行動様式などの傾向を指します。

これらは、メンバーの日常的な考え方や行動にも影響を及ぼす要素となり、モチベーションやエンゲージメントにも大きく左右します。

この記事では、組織風土を「ハード(制度や仕組み)」「ソフト(関係性・コミュニケーション)」「メンタル(価値観・意識)」という3つの視点も交えて、わかりやすく解説します。

企業文化や社風との違い

「組織風土」と似た言葉には「企業文化」や「社風」がありますが、それぞれ意味するものは異なります。

企業文化は、企業が「どんな存在でありたいか」を示す価値観や信念、行動指針などの集合体です。

これは企業が掲げるビジョンやメッセージ、制度などによって定着していくものでもあるため、経営者やメンバーの意思が反映されて形作られるものでもあります。組織のあり方を定めるものであり、組織風土を形づくる土台にもなります。

組織風土は、その文化などを受けて長期的に形成されてきた価値観や行動様式になります。いわば、組織そのものが持つ「性格」のようなものです。

そして社風とは、組織の文化や風土を受けて社員が肌で感じる「空気感や雰囲気」のようなものになります。

会社の理念や価値観が文化として“土壌”になり、その文化が積み重ねてきた時間の中で定着した組織の性格が風土となり、その影響をメンバーの個々人が受けているというイメージです。

どれも目に見えにくい存在ですが、組織のあり方やメンバーのモチベーションに深く影響する要素となります。

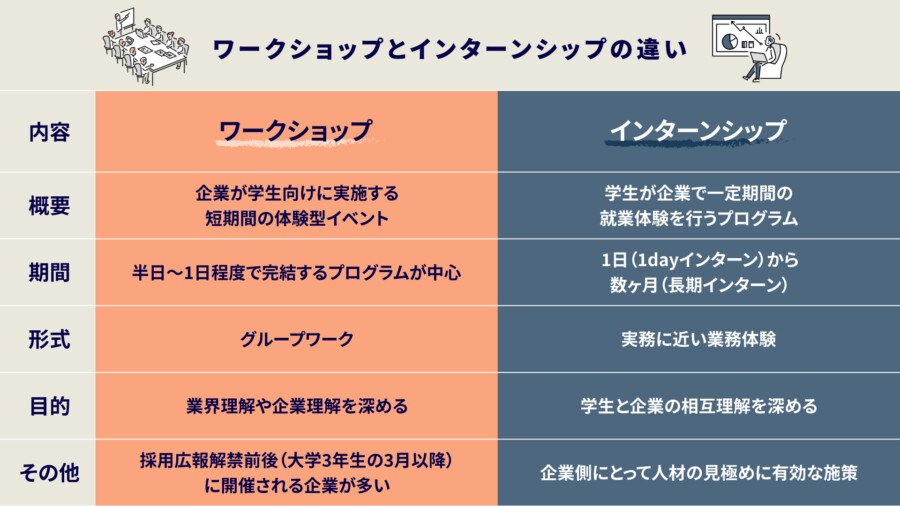

| 項目 | 企業文化 | 組織風土 | 社風 |

|---|---|---|---|

| 概要 | 企業が掲げる 理念・価値観・行動様式の総称 |

組織の文化を受けて 自然に定着する考え方や行動の傾向 |

文化や風土の中でメンバーが 主観的に感じる空気感や雰囲気 |

| 例 | 「失敗を恐れずイノベーションを起こす」 「一人ひとりの個性の尊重」 |

メンバーが臆せずに事業プランを提案する 部署を超えた横断的な交流を取ろうとする |

経営層とも話しやすい 職場内が明るくて活発 |

| 目に見えるか | ○(理念などは明文化されている) | △(一部可視化可能) | ✕(見えにくい) |

| 変化のしやすさ | ○(意図的に変革可能) | △(時間をかけて変化) | △(変わりにくい) |

違いを理解することで、それぞれの特徴を活かした組織づくりが進めやすくなります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

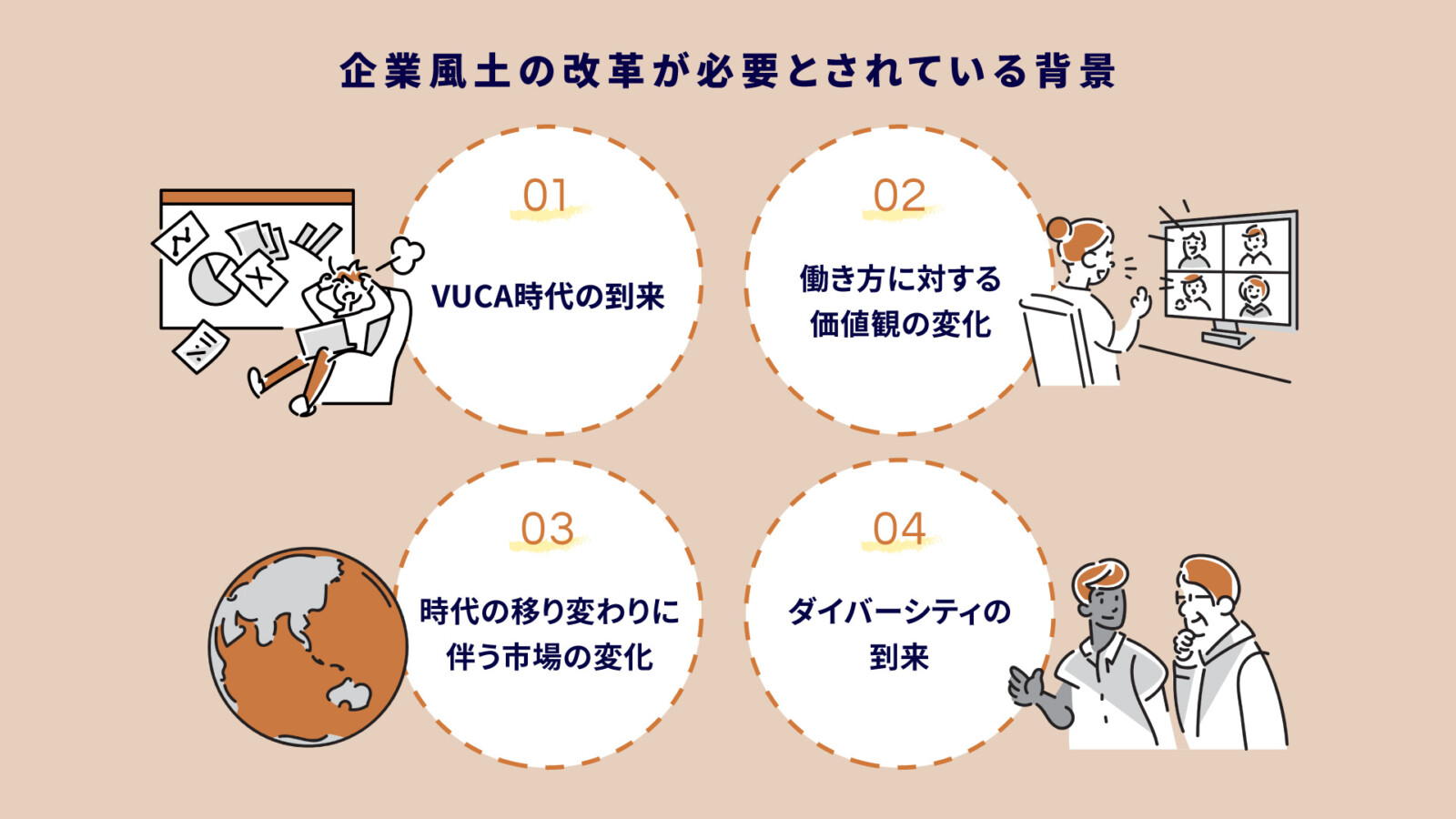

組織風土の改革が必要とされている背景

近年、多くの企業で組織風土の見直しが求められています。ここではその主な理由を解説します。

- VUCA時代の到来

- 働き方に対する価値観の変化

- 時代の移り変わりに伴う市場の変化

- ダイバーシティの到来

詳しく見ていきましょう。

VUCA時代の到来

VUCA(ブーカ)とは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、先行きが予測しづらい現代社会の特徴を表します。

こうした時代では、変化に迅速に対応できる柔軟性や、多様な状況に適応する力が求められます。しかし、過去の成功体験に固執した硬直した組織風土では変化を受け入れにくく、環境対応が後手に回るリスクがあります。

VUCA時代を生き抜くためには、時代に合った組織風土への見直しと、挑戦や学びを支える土台づくりが不可欠です。

働き方に対する価値観の変化

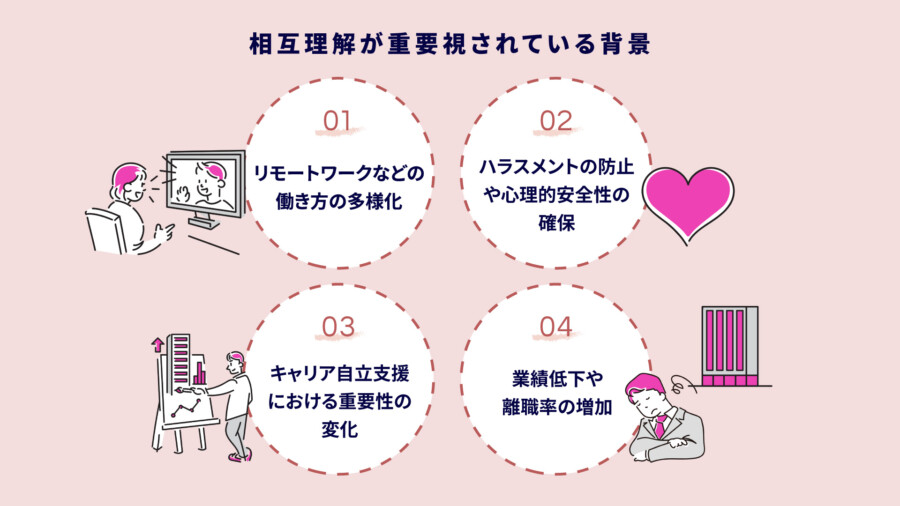

近年、テレワークの普及やワークライフバランスの重視など、働き方の多様化が進んでいます。

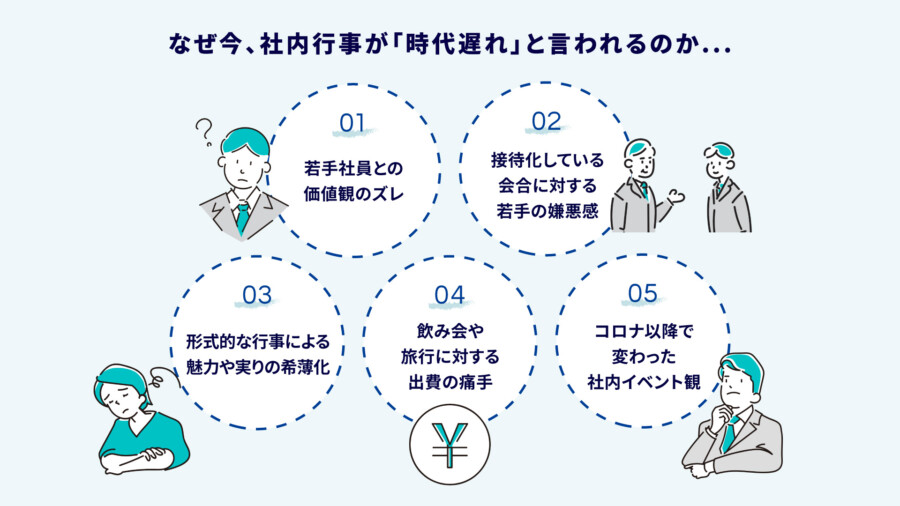

特にZ世代を中心とした若手社員の価値観は大きく変化し、「やりがい」や「自己成長」「働きやすさ」を重視する傾向が強まっています。

こうした若手は、無理な残業や画一的な働き方に疑問を感じやすく、トップダウン型の指示や年功序列を重んじる従来の組織風土では価値観のズレが広がりがちです。これがモチベーション低下や離職の原因になることもあります。

多様な働き方や価値観を受け入れられる柔軟な風土づくりが、今後ますます求められています。

時代の移り変わりに伴う市場の変化

デジタル技術の進化やグローバル化の進展により、市場の変化スピードはかつてないほど加速しています。

ITツールやAIの導入で事業の形態が変わり、国境を越えた競争も激化しています。

このような環境では、従来のやり方に固執せず、新しい技術や手法を柔軟に取り入れる姿勢が不可欠です。

変化に即応できる風土がなければ、社員の挑戦が阻まれ、ビジネスチャンスを逃すリスクが高まります。

市場の変化スピードに対応するためには、柔軟性と迅速さを重視した風土改革が求められています。

ダイバーシティの到来

ダイバーシティ(多様性)の推進が企業にとって重要なテーマとなる中、単に多様な人材を受け入れるだけでは不十分です。

性別・年齢・国籍・価値観などの異なる人々が共に働いて力を発揮するためには、「インクルージョン=多様性を活かす視点」が不可欠です。

しかし、発言しづらい空気や同調圧力の強い風土では、多様な意見や個性が埋もれてしまうおそれがあります。

誰もが安心して声を上げ、違いを尊重し合える風土こそが、ダイバーシティを真に機能させる鍵となります。

排他的な雰囲気を見直し、多様な個性を認め合える組織風土づくりが、いま企業に求められています。

組織風土を構成する3つの要素

組織風土は目に見えにくいものですが、大きく3つの側面から捉えることで、具体的に理解しやすくなります。

- ハード面|制度・ルール

- ソフト面|人間関係・慣習

- メンタル面|価値観・感情の共有

それぞれの要素について詳しく解説します。

1.ハード面|制度・ルール

組織風土の「ハード面」とは、人事制度や評価基準、勤怠ルール、オフィスのレイアウトなど、目に見える仕組みやルールを指します。

これらは社員の行動や働き方に直接影響を与えるため、風土形成の土台となる重要な要素です。

たとえば成果を正当に評価する制度があれば、挑戦を後押しする風土が育ちやすくなります。

ただし、制度があっても実態にそぐわず年功や上司の主観で評価されているようでは、制度は形骸化し、風土として機能しません。

形式だけでなく、実際に社員の行動や価値観に影響を与えているかが、ハード面の健全性を見極める鍵となります。

2.ソフト面|人間関係・慣習

組織風土の「ソフト面」とは、制度やルールのように明文化されたものではなく、日々の業務の中で自然に生まれる暗黙の了解や慣習、人間関係のあり方を指します。

たとえば、新しい意見を出しやすい雰囲気があるか、上司への報告・連絡・相談(報連相)がスムーズに行われているか、社員同士のランチや雑談など、日常的なコミュニケーションがあるかも含まれます。

このソフト面は職場の雰囲気や働きやすさに直結し、社員のモチベーションやチームの協力関係に大きな影響を与えます。

制度だけでは見えにくい「居心地のよさ」や「信頼関係」は、こうしたソフト面から育まれているケースが多いのです。

3.メンタル面|価値観・感情の共有

組織風土の「メンタル面」とは、社員間で共有される価値観やモチベーション、そして目に見えない“空気感”を指します。

たとえば「挑戦を推奨する文化」や「失敗を許容する風土」「顧客第一主義」といった理念が日々の行動にどれだけ浸透しているかが重要なポイントです。

しかし、掲げる理念と実際の社員の感情や行動にギャップがあると、社員のモチベーション低下や離職につながることもあります。

理念が単なるスローガンで終わらず、社員一人ひとりの心に根付いているかどうかが、組織風土の健全さを測る鍵となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

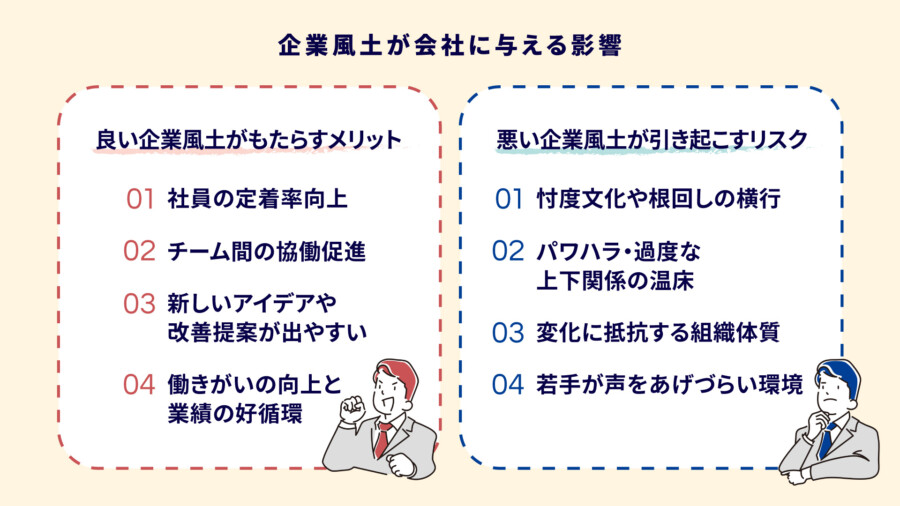

良い組織風土がもたらす効果とは

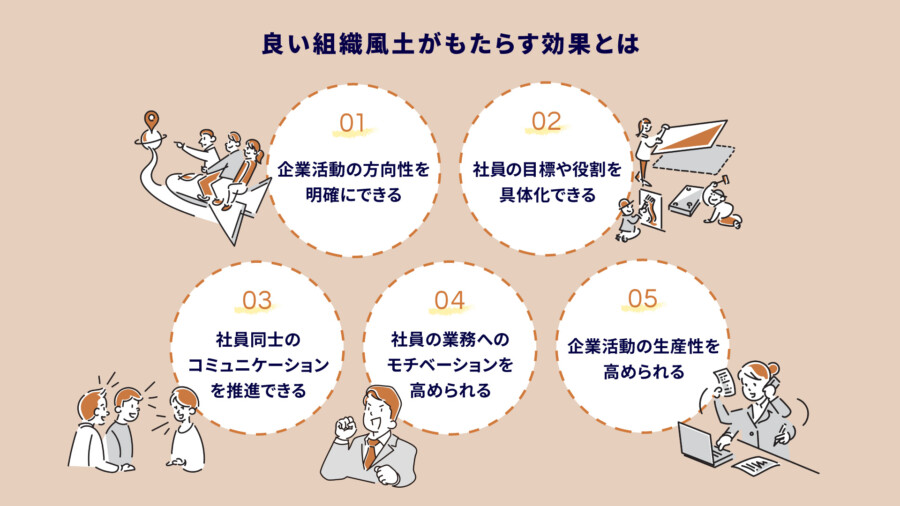

良い組織風土には具体的にどのような効果が期待できるのか、5つのポイントに分けて解説します。

- 企業活動の方向性を明確にできる

- 社員の目標や役割を具体化できる

- 社員同士のコミュニケーションを推進できる

- 社員の業務へのモチベーションを高められる

- 企業活動の生産性を高められる

詳しく解説します。

企業活動の方向性を明確にできる

良い組織風土があると、経営方針や企業が目指す姿が社員一人ひとりに浸透しやすくなります。

その結果、現場との認識のズレが減り、意思決定のスピードも向上します。

たとえば「顧客満足を最優先に」という理念が日々の行動に根付いている企業では、社員が自律的に判断し、迅速に対応する風土が自然と育まれています。

このように方向性が明確に共有されていることは、組織全体の一体感と効率的な運営を支える大きな力となります。

社員の目標や役割を具体化できる

良い組織風土が整うと、社員に期待される行動や成果の基準が明確になり、自分の役割や貢献領域が理解しやすくなります。

たとえば、チーム主義を重んじる風土では、個人の成果だけでなく協働や助け合いも評価されるため、社員は自然とチーム全体を意識して行動するようになります。

その結果、目標や行動指針が具体化し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

社員同士のコミュニケーションを推進できる

良好な組織風土は心理的安全性が高い職場環境を育み、社員同士の自由な会話や建設的なフィードバックを促します。

意見を気兼ねなく言える雰囲気があることで、課題の早期発見や多様なアイデアの創出につながり、業務のスピード感も加速します。

こうした円滑なコミュニケーションは、チームの総合力を高め、組織全体の成果や持続的な成長を支える鍵となります。

社員の業務へのモチベーションを高められる

社員が組織の価値観に共感すると、自分の仕事に意義を感じやすくなり、内発的なモチベーションが高まります。

自分の役割が組織全体の成功に貢献していると実感できる風土が、その原動力となります。

逆に、指示待ちで「やらされ感」が強い環境では、主体的な行動は生まれにくくなります。

良い組織風土は、自発的な取り組みを促し、社員の成長や業績向上に直結します。

企業活動の生産性を高められる

良い組織風土は、目標の具体化や円滑なコミュニケーション、モチベーションの向上を促し、結果的に生産性や業績の向上につながります。

単に制度やツールを改善するだけでなく、社員の行動や意識を支える風土こそが、組織の持続的な成長の鍵です。

組織全体で風土を整えることが、生産性向上に最も効果的なアプローチといえます。

組織風土を改善・改革する方法

ここでは、組織風土の改善や改革の実践的な方法を、3つのステップに分けて紹介します。

- 現状把握のための診断・測定から始める

- 改善のためにできる具体的施策を検討する

- 経営層・マネジメント層に役割を割り当てる

順に見ていきましょう。

1.現状把握のための診断・測定から始める

組織風土を改善する第一歩は、現状を正確に把握することです。

社員アンケートや1on1で得られる具体的な意見や感想といった質的フィードバックを活用し、多様な視点から現状を理解します。

近年は、エンゲージメントサーベイや組織文化スキャンなどの専門の診断ツールも効果的です。数値で示される定量データと社員の声などの定性情報を両面から分析することが重要です。

定量データだけでなく、具体的な意見や感情も把握することで、風土の課題や強みを多角的に捉え、より精度の高い改善策が立てられます。

2.改善のためにできる具体的施策を検討する

組織風土の課題は企業ごとに異なるため、診断結果を踏まえた施策の検討が欠かせません。

一般的には、ハード面では評価制度や等級制度の見直し、ソフト面では対話の場の創出によるコミュニケーション活性化、メンタル面では組織ビジョンの浸透や理念研修の導入が効果的です。また、社内表彰式などを導入して理念を体現した行動を取り上げ、お互いに称賛できる文化をつくっていくことも有効となります。メンバーの行動例を共有し合い、自分たちが生み出している価値を実感することでさらに体現していこうとする意欲へとつながりやすくなります。

風土改善には時間がかかるため、一度に大きな変化を目指すより小さな行動の積み重ねを継続することが、組織全体の風土改革につながります。

3.経営層・マネジメント層に役割を割り当てる

組織風土の改革はボトムアップだけでは難しく、経営層とマネジメント層の積極的な関与が不可欠です。

経営層は企業理念をわかりやすく言語化し、社内外に発信する役割を担います。マネジメント層は日常の行動を通じてその理念を具体的に体現し、社員に示すことが求められます。

リーダーの言葉と行動が一致しているかどうかが、社員の信頼を左右する重要なポイントです。

さらに、ロールモデルの提示やピアフィードバック(同僚同士の相互評価・意見交換)の文化を育むことで、風土改革を組織全体に浸透させやすくなります。

組織風土に関するよくある質問Q&A

ここでは、組織風土に関してよく寄せられる質問とその答えをまとめました。

- 組織風土を変えるのにどれくらいかかりますか?

- 組織風土を後から変えることはできますか?

- 良い組織風土とはどんな風土ですか?

ぜひ参考にして、組織風土への理解を深めましょう。

組織風土を変えるのにどれくらいかかりますか?

組織の現状や課題によってさまざまですが、一般的に組織風土の変化には半年から数年の時間がかかります。

制度やルールといった表層的な部分は比較的短期間で見直せますが、社員の行動や価値観といった深層部分の変化には時間がかかります。

多くの場合、風土が定着するには1年以上が目安とされますが、小さな変化を積み重ねることで短期間でも徐々に組織の雰囲気や働き方にポジティブな影響が現れ始めるため、段階的な改善が重要です。

メンバーが抱えている不安や懸念を把握し、早い段階から経営層が主体的となって取り組むことで、徐々にではあっても変化は着実に生まれ始めます。

組織風土を後から変えることはできますか?

組織風土は後から変えることが可能ですが、短期間で劇的に変えるのは難しいとされています。

大切なのは、小さな成功体験や行動の変化を積み重ねることです。これにより、徐々に社員の意識や行動が変わっていきます。

また、トップの強い覚悟、中間層の実行力、そして現場の納得感という3つの要素が揃ってはじめて風土改革が本格的に進展します。

焦らず地道に取り組む姿勢が成功のポイントです。

良い組織風土とはどんな風土ですか?

良い組織風土とは、明確な共通目的や理念に基づき、心理的安全性が確保されていることで、社員一人ひとりが力を最大限発揮しやすい環境を指します。

単に仲が良いだけでなく、成果につながる協働や建設的な対話が自然に生まれる状態が重要です。

さらに、トップダウンの方針とボトムアップの意見がバランスよく融合し組織全体が一体となって目標に向かうことも、良い風土の大切な要素です。

“らしさ”が息づく組織づくりなら、Cultiveへ!

組織風土は企業の成長や社員の働きやすさに大きな影響を与える重要な要素です。

一朝一夕で変わるものではないため、継続的な取り組みと全社的な協力が欠かせません。

現状の把握から施策の実行、効果の見直しまでを経営層が主体的になって取り組んでいくことで、良い変化を生み出していくことができます。

メンバーの心情を把握し、理想的な文化と風土の形成に向けて挑戦してみましょう。

また、Cultiveでは理念やスローガン策定を始めとした文化醸成施策、全社総会やキックオフなどの社内イベントを幅広くサポートしております。

独自開発のサーベイを通して組織の「本音」を把握し、経営課題に合わせて理想的な文化を共に描いていきます。

そして、目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーにしてご提案します。

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまでー。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

企業の文化形成やエンゲージメント施策をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)