組織構築を進めるうえでフレームワークが必要な理由

組織構築においてフレームワークが必要とされるのは、属人化を避け、誰が関わっても同じ基準で判断・実行できる仕組みをつくるためです。

個人の経験や勘に頼るのではなく、全体最適(組織全体にとってもっとも良い状態を目指す考え方)の視点で課題を整理し方針を共有することで、チームの方向性がぶれにくくなります。また、フレームワークを使うことで客観性と再現性が確保され、組織の成長や変化にも柔軟に対応しやすくなります。

たとえばトヨタでは、PDCA(Plan〈計画〉→Do〈実行〉→Check〈振り返り〉→Act〈改善〉という流れで行動を整理するフレームワーク)を徹底することで継続的な改善と標準化を実現し、強固な組織文化を築いています。

フレームワークにおける意思決定・人材・文化・構造の4軸の重要性

組織構築を考えるうえで、フレームワークは重要な指針となります。

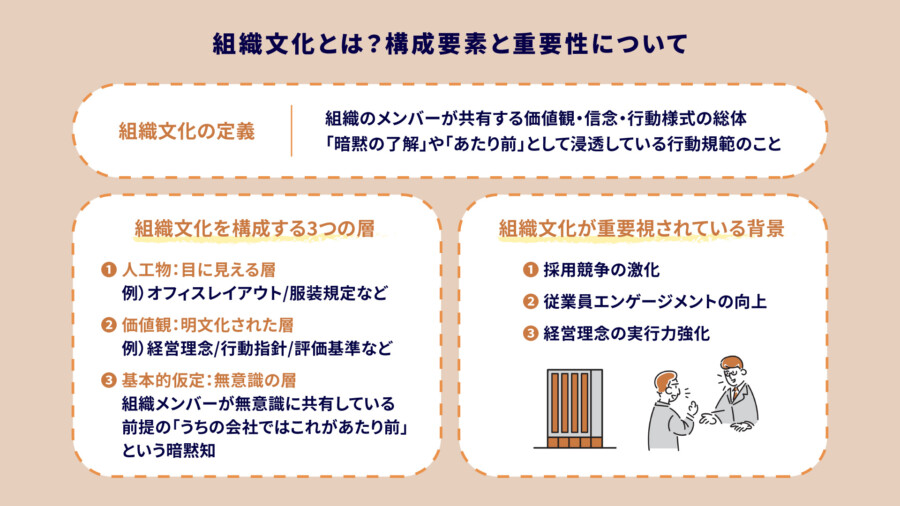

なかでも「意思決定」「人材」「文化」「構造」の4つの視点は、組織の土台を形づくる基本軸として多くのフレームワークで重要視されています。

「意思決定」は、誰がどのように判断するか、組織が階層型(上下関係が明確なピラミッド構造)か否かによって大きく変わります。「人材」では、採用基準や配置、育成方針がパフォーマンスを左右します。

「文化」は行動規範や価値観といった見えないルールを通じて、組織の一体感や空気を形づくります。そして「構造」は、部門の設計や役割分担、情報の流れを決める要素であり、戦略実行の力に直結します。

これら4つの要素が相互に連動してはじめて、組織の成果や社員の定着率を高める力となります。どれかが欠けると、戦略が浸透せず形骸化するリスクもあるため、バランスの取れた設計が欠かせません。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

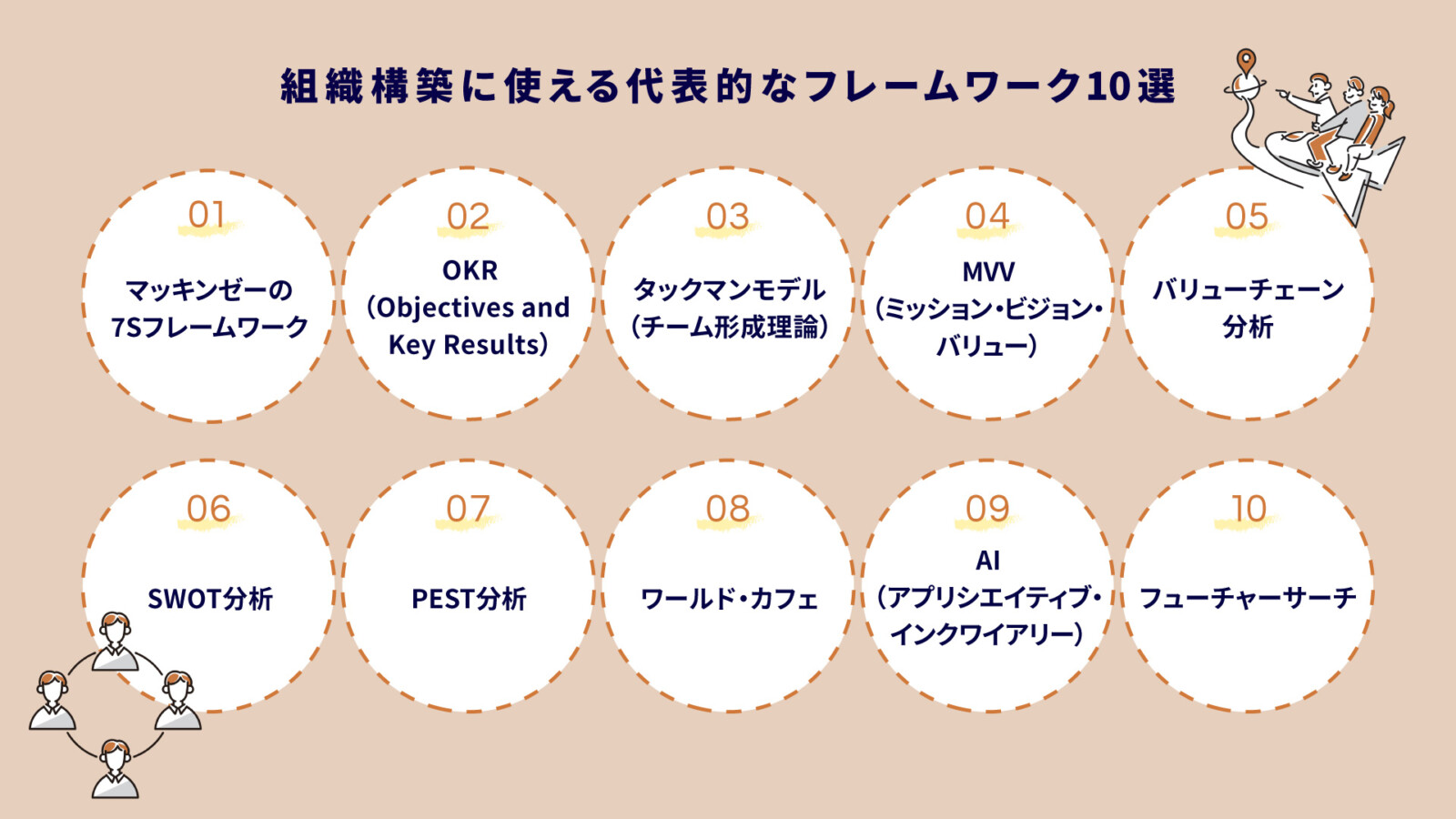

組織構築に使える代表的なフレームワーク10選

ここでは、組織構築に有効な代表的な10のフレームワークを紹介します。

- マッキンゼーの7Sフレームワーク

- OKR(Objectives and Key Results)

- タックマンモデル(チーム形成理論)

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

- バリューチェーン分析

- SWOT分析

- PEST分析

- ワールド・カフェ

- AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)

- フューチャーサーチ

順番に詳しく解説します。

1. マッキンゼーの7Sフレームワーク

7S(セブンエス)は、7つの視点から組織を分析するフレームワークです。

その構成要素は以下のようになります。

- 戦略(Strategy)

- 組織構造(Structure)

- 制度(Systems)

- 共通の価値観(Shared Values)

- リーダーシップの取り方(Style)

- 人材(Staff)

- スキル(Skills)

1980年代に経営コンサルティングファーム、マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントが提唱しました。

7Sの7つの要素は相互に影響し合っており、どれか一つを変えると他も調整が必要になるため、全体のバランスを見ながら整理することが重要です。

7Sを活用すれば、組織全体を俯瞰して課題を明確にできます。

たとえば、戦略が明確でも現場に浸透しないときは、リーダーのスタイルや価値観にズレがある可能性があります。

ハード面の「構造」や「制度」だけでなく「人材」や「文化」といったソフト面も含めて組織を総合的に見直せます。

組織改革や新戦略の導入、成長に伴う制度・文化の再設計などに活用され、部門間の連携不足や社員の定着率低下の原因整理にも役立ちます。

2. OKR(Objectives and Key Results)

OKRは、Googleをはじめ多くの企業が採用する目標管理の手法です。

「何を達成するか(Objective)」と「どう測るか(Key Results)」をセットで設定します。

たとえば「顧客満足度を高める」という目標(O)に対して「アンケート満足度90%以上」「問い合わせ対応時間を30%短縮」などの具体的な指標(KR)を定めます。これにより、組織全体の方向性が明確になり個人やチームの行動が揃います。

メリットは、目標が数値化され進捗が見えやすくなること、連携がスムーズになること、四半期ごとの振り返りで改善サイクルを速められることです。特に成長期や体制変更時に効果的で、一体感の醸成や役割の明確化に役立ちます。

また、変化の激しい現場でも迅速に対応できるため組織構築において曖昧さや混乱を減らし、全員で方向性を共有する強力なツールとなります。

3. タックマンモデル(チーム形成理論)

タックマンモデルは、チームの成長過程を「形成期→混乱期→統一期→成果期→解散期」の5段階でとらえる理論です。

各段階で起こりやすい課題や心理的変化を理解し、適切に対応することを目的としています。

特に組織構築の初期フェーズで、チームの状態を見極める手がかりとなります。

形成期ではメンバー同士の探り合いがあり、混乱期には意見の衝突や不安が表面化します。

これを乗り越えることで信頼と協力が深まる統一期に移行し、やがて成果を出す体制が整います。

このような段階を知っておくことで、困難な時期も「成長の途中」と前向きに捉えられます。

リーダーにとっては、対話の促進や役割の再整理など段階に応じた支援策がしやすくなる点もメリットです。

人材配置やチームビルディングを進めるうえで、心理的変化に寄り添える実践的なフレームワークとして活用されています。

4. MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

MVVとは、組織の「存在意義(Mission)」「目指す未来(Vision)」「行動基準(Value)」を明確にするフレームワークです。

ミッションは「なぜ存在するのか」、ビジョンは「将来どうなりたいか」、バリューは「どう行動するか」を示し、組織の軸を形づくります。

これらを共有することで社員の意思統一が進み、判断や行動に迷わない「ブレない組織」をつくることができます。

たとえば「顧客第一」をバリューに掲げる企業では、現場での意思決定に一貫性が生まれます。

また、採用時のマッチングやチーム文化の形成にも効果的で、特に立ち上げ期や拡大期などメンバーの価値観が多様化しやすいタイミングにおいて力を発揮します。

組織の方向性や文化を言語化しておくことで、誰が加わっても同じ基準で行動できる環境を保てます。

理念や文化を起点に組織を育てたい企業にとって、MVVはその土台となる重要な考え方です。

5.バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、組織の業務プロセスを「価値を生む流れ」として分解し、どこを強化すれば競争力が高まるかを探るフレームワークです。

たとえば、原材料の調達から製造、営業、販売、アフターサービスまでの一連の流れを細かく見て、それぞれの工程が価値創出にどう関わっているかを整理します。

目的は、部門ごとの役割や連携を可視化し改善すべきポイントを明確にすることです。

属人的な判断に頼らず、業務の流れに沿って合理的な組織設計ができる点が大きなメリットといえます。

組織の再編や拡大といった変化のフェーズでは「何がどこで価値を生んでいるか」が把握しやすく、人員配置や部門構成の見直しにも活用できます。

全体最適を目指すうえで、有効な分析手法といえるでしょう。

6. SWOT分析

SWOT分析は、組織の現状を内部と外部の視点から整理するフレームワークです。

まず、内部要因として「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」、外部要因として「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を洗い出します。

たとえば自社の技術力は「強み」、競合の増加は「脅威」といったように分類し「強みをどう活かし、外部リスクにどう備えるか」という戦略の方向性を明確にしていきます。

新しい事業部を立ち上げる際には既存の人材やノウハウが強みとなる一方で、リソース不足が弱みとして浮き上がることもあります。

このように現状の整理や課題の可視化、優先すべき取り組みの見極めに役立つのがSWOT分析の特長です。

とくに組織改革や新体制の立ち上げなど、大きな変化に直面している場面で有効に機能します。

現実に合った戦略を考えるうえで頼れるツールであり、体制を整える場面でも活用できます。

7. PEST分析

PEST分析は、組織を取り巻く外部環境を「政治(Political)」「経済(Economic)」「社会(Social)」「技術(Technological)」の4つの視点から整理するフレームワークです。

社会や市場の大きな変化に気づき、組織の方向性を柔軟に調整することが主な目的です。

市場変化に応じて組織構造や人材戦略を見直す際に「今後求められる組織像」のヒントが得られます。

たとえば法改正や景気の変動、価値観の変化、技術革新などは、事業活動や働き方に大きな影響を及ぼします。

PEST分析を活用すれば、そうした外部要因を踏まえたうえで、的確な組織づくりや体制整備が可能になります。

新規事業の立ち上げや中長期戦略の見直しなど、経営方針を検討する場面で特に有効です。

変化の激しい時代において、環境に適応できるしなやかな組織を築くための基盤となるフレームワークです。

8. ワールド・カフェ

ワールド・カフェは、少人数のグループに分かれ、自由に対話を重ねながらアイデアや価値観を共有するワークショップ形式のフレームワークです。

参加者は一定時間ごとにテーブルを移動しながら多様な意見に触れることで、組織全体での共通理解を深めていきます。

肩書きや立場にとらわれず「本音」で語り合える場が生まれるため、心理的安全性の醸成や風通しのよい企業文化の土台づくりにも効果的です。

形式ばらない対話が、相互理解と信頼関係の構築につながります。

組織を新しく立ち上げるときや、企業理念・ビジョンを浸透させたい場面で活用すると効果的です。たとえば経営層と現場メンバーが一体となって「これからの働き方」について対話することで、納得感や主体性が高まり、変化への自発的な対応を促せます。

部署や役職の壁を越えて協働を促す場づくりとして、多くの企業が導入を進めている手法です。

9. AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)

「AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)」は、「課題」ではなく「うまくいっていること=強み」に着目し、前向きな変化を生み出す対話型のフレームワークです。

問題の解決ではなく「何が機能しているか」を起点に理想の未来を描いていきます。

AIでは、メンバー同士が対話を重ねながら過去の成功体験を共有し、組織の価値や可能性を再発見していきます。たとえば「これまでで最も誇らしかった仕事は?」といった問いから始まり、理想の組織像を共に言語化し、その実現に向けて小さなアクションを積み重ねます。

心理的安全性の高い文化を育みたいときや、チームのエンゲージメントを高めたい場面に特に適しています。

多様性のある組織や変化の過渡期にあるチームにおいて、前向きな変革を促す有効なアプローチといえるでしょう。

10. フューチャーサーチ

フューチャーサーチは、社内外のステークホルダー(利害関係者)を一堂に集め、話し合いを通じて理想の未来像を共に描くプロセス型のフレームワークです。

立場や意見の異なる多様な関係者が集まり「何を大切にしたいのか」「どんな未来を目指すのか」を率直に話し合うことで、価値観の違いを乗り越えた合意形成が可能になります。対話を重ねる中で、相互理解と信頼が生まれ、共通のビジョンや行動方針が育まれます。

フューチャーサーチは、組織が大きな変革期にあるときや、新たなビジョン・方向性を見出したい場面に特に有効です。

過去を見返し、現在の状況を共有したうえで参加者全員で望ましい未来を描き、実現に向けたアクションを導き出します。

多様な意見を尊重しながら合意をつくる手法のため、部門間・企業間の連携強化にも適しています。複雑な課題と向き合うなかで、納得感ある意思決定を支えるアプローチとして注目されています。

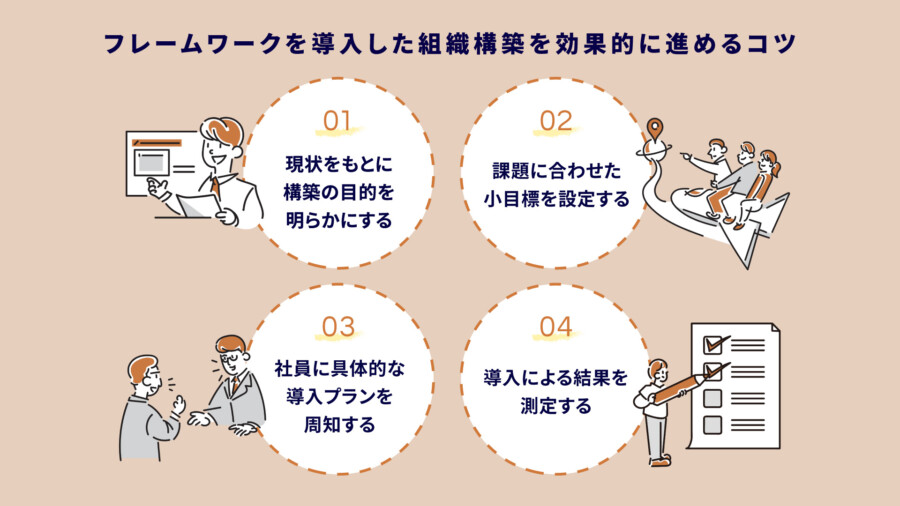

フレームワークを導入した組織構築を効果的に進めるコツ

ここでは、フレームワークを活用して組織構築を成功に導くためのポイントをわかりやすく解説します。

- 現状をもとに構築の目的を明らかにする

- 課題に合わせた小目標を設定する

- 社員に具体的な導入プランを周知する

- 導入による結果を測定する

順番に詳しく解説します。

現状をもとに構築の目的を明らかにする

組織構築を成功させるには、まず「なぜ今、組織づくりに取り組むのか」という目的を明確にすることが重要です。

たとえば離職率の改善や部署間の連携強化など、具体的な課題を据えることで、フレームワークが「手段」として機能します。

現状を把握するには、社内アンケートや1on1ヒアリングなどが有効です。SWOT分析を活用すれば、組織の強みや課題を客観的に整理できます。

目的が曖昧なままでは、導入しても「形だけの取り組み」に終わりがちです。まずは現場の声を拾う小さな対話の場から始めてみるのも、明日から実践できる第一歩です。

課題に合わせた小目標を設定する

フレームワークを活用した組織構築では、初めから理想形を追い求めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

「まずは部門間の月1会議を定例化する」「ミッションの再定義に3か月かける」など、実現可能な小目標を段階的に設定しましょう。進捗や成果を可視化するために、OKR(目標と成果指標)やKPI(重要業績評価指標)などのフレームワークを取り入れる企業も増えています。

たとえば、OKRを用いて「チーム内の情報共有スピードを向上させる」といった目標を立てて定期的に振り返ることで、組織全体の動きに一貫性が生まれます。

社員に具体的な導入プランを周知する

組織構築を成功させるには、現場社員の納得と巻き込みが欠かせません。曖昧な説明では不安や抵抗感を招く恐れがあります。

そのため、導入プランは「なぜ行うのか(導入理由)」「何を行うのか(実施内容)」「誰がいつ行うのか(担当者・スケジュール)」まで具体的に整理し、わかりやすく共有することが重要です。

共有の方法としては、朝礼や全社ミーティングでの口頭説明に加え、社内掲示板やSlackなどを活用し、いつでも情報を確認できる状態にしておくと効果的です。

こうした情報の透明性が社員の信頼を育み、主体的な協力を得るための土台になります。

導入による結果を測定する

フレームワークを導入したら、その効果をきちんと測定し「見える化」することが重要です。成果が明確になることで、取り組みの振り返りや次の改善につなげやすくなります。

たとえば社員満足度調査やエンゲージメントスコアの推移、業務効率の変化、定着率の向上など具体的な数値で評価することで、主観に頼らない判断が可能になります。

また「測定(現状を把握する)→改善(問題に対処する)→再設計(必要に応じて仕組みを見直す)」という流れを、PDCA(計画→実行→振り返り→改善)の考え方に沿って進めることで組織づくりを一過性で終わらせず、常に見直し・改善を繰り返す仕組みにすることができます。

定期的な振り返りが、組織をより良くする原動力になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

“らしさ”を武器にした組織づくりなら、Cultiveへ!

フレームワークは、複雑な課題を整理し、組織づくりを効率的に進めるための有効な手段です。

目的や状況に応じて適切なフレームワークを選び、段階的に導入・改善を重ねていくことで、形だけで終わらない実践的な組織構築が可能になります。

現在の組織の特徴を正しく理解し、理想とするチームへの道程を描くことが組織成長にとって大切になります。

ぜひ、理想の組織づくりを目指して挑戦してみてください!

また、Cultiveでは企業の組織づくりの一助となる文化醸成施策や社内イベントを幅広く支援しています。

自社で開発したサーベイを通して、組織とメンバーの本音を抽出し、経営者の想いと照らし合わせながら企画をご提案します。

会社の想いや“らしさ”を抽出し、みんなで分かち合えるストーリーを与え、自分たちの“らしさ”を強みにできるような企業文化を共に育んでまいります。

そのような課題にお困り中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)