記者発表会とは

記者発表会とは、企業や団体が報道関係者(記者やメディア)を招き、重要な情報を直接伝える場です。

新商品や新サービスの発表、企業同士の業務提携、著名人とのコラボ企画、新任役員の就任、人事異動など、ニュース性の高い内容を伝えるために開催されます。

単なる情報提供にとどまらずに、企業の理念や社会的価値を訴求することで、企業の信頼性向上にもつながります。

また、掲載された記事がSNSや口コミで広がることで、広報効果も高まります。

効果的な記者発表会には、事前の準備や発表内容の整理、メディア対応の工夫が欠かせません。

これらをしっかり行うことで、多くの人に正確かつ魅力的に情報を届けられます。

記者発表会と記者会見の違い

「記者発表会」と「記者会見」はどちらもメディア向けの情報公開の場ですが、

その目的や進行スタイルには違いがあります。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 記者発表会 | 記者会見 |

|---|---|---|

| 定義 | 企業主導で情報を発信する場 | 記者からの質問対応が中心 |

| 主な目的 | 新商品・サービス、重大な取り組みなどの告知 | 不祥事・トラブルの説明や謝罪 |

| 雰囲気 | ポジティブ、演出や映像の活用もあり | 厳粛、質疑応答が中心 |

| 具体例 | 新商品の発表、コラボイベント紹介 | 経営陣による謝罪会見、公的な説明 |

記者発表会は企業が主導して好意的な情報を伝えるのに対し、記者会見はメディア側が疑問を解消する場として設けられる点が大きな違いです。

記者発表会とプレス発表会の違い

「記者発表会」と「プレス発表会」は、ほぼ同じ意味で使われる言葉です。

どちらも新商品やサービスなどを発表する場で、報道関係者に向けて情報を発信します。厳密な違いはありませんが、「記者発表会」は記者を主な対象とし、「プレス発表会」はカメラマンや制作スタッフを含む報道関係者全般を対象にする場合に使われることがあります。

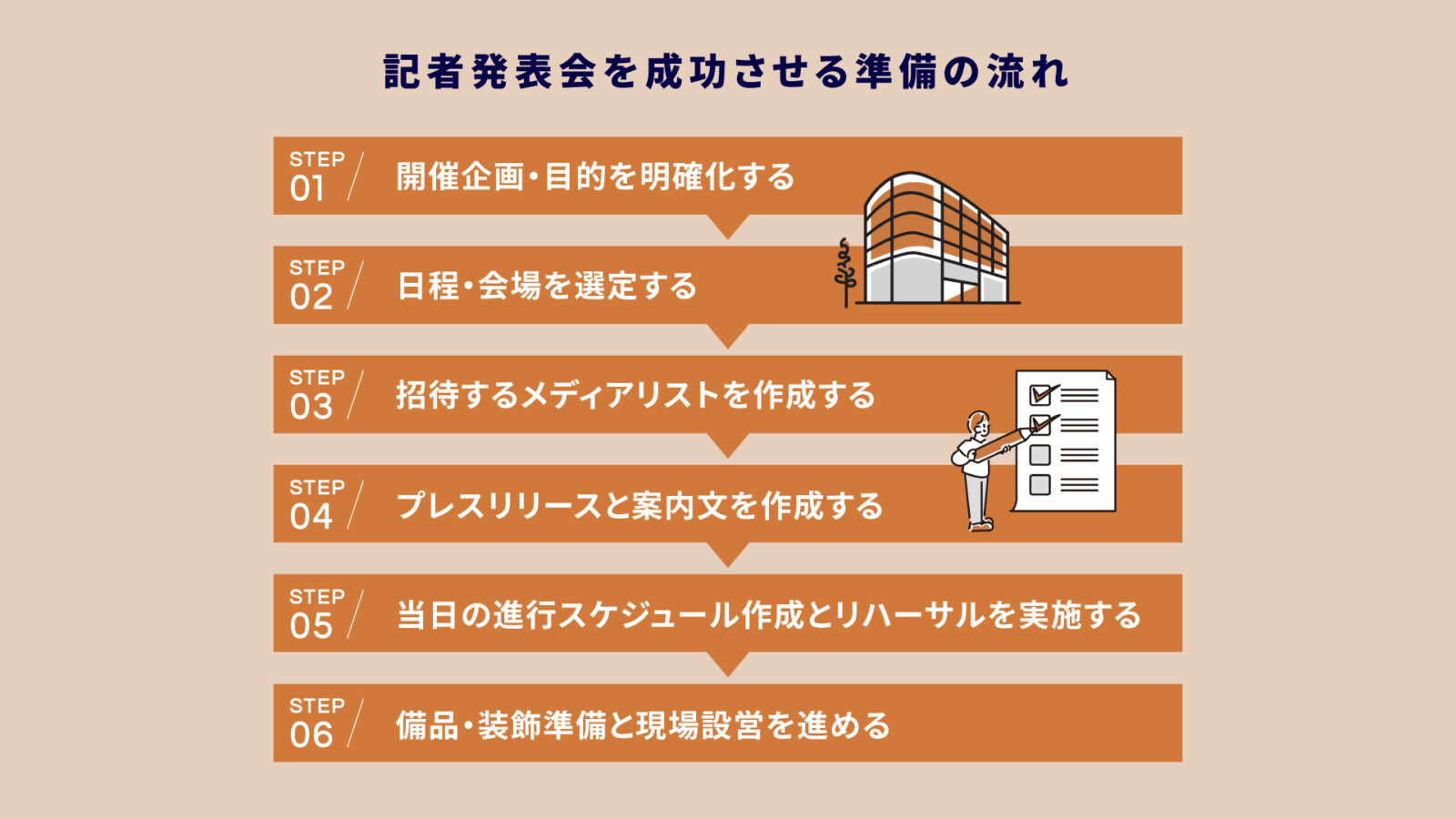

記者発表会を成功させる準備の流れ

記者発表会を成功させるには、準備段階からしっかり計画を立てることが大切です。

- 開催企画・目的を明確化する

- 日程・会場を選定する

- 招待するメディアリストを作成する

- プレスリリースと案内文を作成する

- 当日の進行スケジュール作成とリハーサルを実施する

- 備品・装飾準備と現場設営を進める

それぞれのステップで押さえるべきポイントを詳しく見ていきましょう。

1.開催企画・目的を明確化する

記者発表会は「なぜ開催するのか」を明確にしないと、準備が空回りし、効果を得られないまま終わるリスクがあります。

まず、発信する情報のゴールを言語化しましょう。

たとえば「新商品を業界内で認知させたい」「メディア露出で一般消費者に広めたい」「株主や取引先への信頼性を高めたい」など、ゴールによって構成や伝え方が変わります。また、狙うメディアが業界紙か全国紙か、テレビかでもアプローチは異なります。

情報の重要度や話題性が低い場合は、無理に発表会を開かず、プレスリリース配信で十分なこともあります。

規模や目的に応じて、適切な手段を選びましょう。

2.日程・会場を選定する

記者発表会の成功には、日程と会場の選定が重要です。記者の参加率に直結するため、慎重に検討しましょう。

開催日時は「平日の午前〜14時頃」が理想とされます。午後は記者の取材予定が入りやすいため、早い時間帯の方が参加を見込めます。

会場は、交通アクセスの良さや適切な収容人数に加え、プロジェクター・音響機器などの設備面も確認しておくべきポイントです。

オンライン開催を検討する際は、回線トラブルや画角への配慮に加え、記者との円滑なコミュニケーションなど、オンラインならではの課題にも備えておきましょう。

3.招待するメディアリストを作成する

記者発表会の広報効果を最大化するには、「誰を招待するか」がカギとなり、メディアリストの作成は極めて重要です。

TV・新聞・業界誌・Webメディア・YouTuberなど、ジャンルごとに記者の属性を整理し、自社との親和性を見極めることが求められます。

過去に取材実績のある媒体や、プレスリリース配信サービス経由での新規開拓も有効です。

こうして蓄積された記者リストは、今後の広報活動に活かせる「資産」となります。

4.プレスリリースと案内文を作成する

記者発表会への誘導には、効果的なプレスリリースと案内文の作成が欠かせません。

リリースでは「誰が・何を・いつ・どこで・なぜ(5W1H)」を簡潔に伝えることが基本です。

構成は、目を引くタイトル→概要が伝わるリード文→要点→詳細情報→会社概要の順が一般的です。

案内文には、開催日時・場所に加え、地図リンクや受付時間、取材申し込み方法など、記者が行動しやすくなる情報を明記することが重要です。

5.当日の進行スケジュール作成とリハーサルを実施する

記者発表会を円滑に進めるには、事前の進行スケジュール作成とリハーサルが不可欠です。

受付→主催者挨拶→プレゼン→質疑応答→囲み取材→終了といった時間割を事前に設計し、役員登壇や撮影タイムのタイミングも明確に決めておく必要があります。特にタレントや役員が登壇する場合は演出面にも配慮が必要です。

リハーサルでは、音声チェック、スライド表示、記者の動線、マイク位置などを確認し、当日の混乱を防ぎます。

6.備品・装飾準備と現場設営を進める

記者発表会の成功には、備品や装飾などの物理的な準備が不可欠です。

看板、バナースタンド、プロジェクター、マイク、配布資料などの必須アイテムは事前にリスト化して抜け漏れのないよう準備を進めましょう。

あわせて、会場入口の誘導サインや受付の動線設計にも配慮し、記者がストレスなくスムーズに情報収集できる環境を整えることが大切です。

現場設営では、実用性と演出性の両立が求められます。装飾は撮影映えを意識しながら、ブランドイメージとの一貫性を保つことで、露出効果を最大化につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

記者発表会当日の進行の流れ

安心して本番を迎えるために、全体の流れと押さえておきたいポイントを把握しておくことが大切です。

- 開場前|会場設営と最終チェック

- 開場時間|受付・資料配布・誘導対応

- 開演|発表プログラムを実施

- 終演後|質疑応答・囲み取材・対応フォロー

順を追って見ていきましょう。

1. 開場前|会場設営と最終チェック

記者発表会当日の準備は、会場設営から始まります。

会場の規模や内容に応じて、余裕を持って作業を開始し、開始1時間前までには設営を完了しておくのが理想的です。

受付表示、椅子・マイク・プロジェクターの配置、ステージ装飾など、来場者の動線を意識して整えましょう。

スライドや音響、照明の動作確認に加え、登壇者の動線や控室の準備も忘れずに行います。

延長コードや替えマイクなど、予備備品の用意もトラブル回避に役立ちます。

各確認作業は「誰が・いつ・何を行うか」を明確にして、混乱を防ぎましょう。

2. 開場時間|受付・資料配布・誘導対応

開場と同時に、記者へのプレスキットやノベルティ、取材証などの配布を行います。

プレスキットには会社概要や当日の発表資料、写真素材などをまとめ、記者が記事化しやすい構成を心がけましょう。

ノベルティはブランド印象の強化に役立つため、メディア社内で話題になりそうな工夫が効果的です。

受付後、記者が迷わず着席できるよう、誘導サインやスタッフ配置も万全にしておくことが重要です。

3. 開演|発表プログラムを実施

記者発表会の本番では、司会挨拶→代表者挨拶→プレゼン→ゲスト登壇→写真撮影→質疑応答という流れが一般的です。

登壇者は話の構成を明確にし、時間を守って簡潔に話すことが求められます。

「絵になるシーン」や「ニュース性のある発言」など、記者が注目するポイントを意識した演出も重要です。

写真撮影のタイミングをあらかじめ組み込んでおき、フォトセッションタイムを設けることで、的確な露出につながります。

4.終演後|質疑応答・囲み取材・対応フォロー

質疑応答は発表会の核心ともいえる重要な時間です。

記者の印象を大きく左右する場であり、リスクであると同時に、信頼を得るチャンスでもあります。

的確に対応するためには、事前に想定質問と回答を準備し、話題が想定外の方向へ逸れないようコントロールすることが肝心です。

司会が落ち着いて進行することで、質の高い情報発信が可能になります。

想定外の質問には無理に答えず、「持ち帰って回答する」といった誠実な姿勢が信頼につながります。

終了後の囲み取材や個別インタビューへの対応準備も忘れずに、スペース確保や広報担当の同席有無など、事前に決めておくとスムーズです。

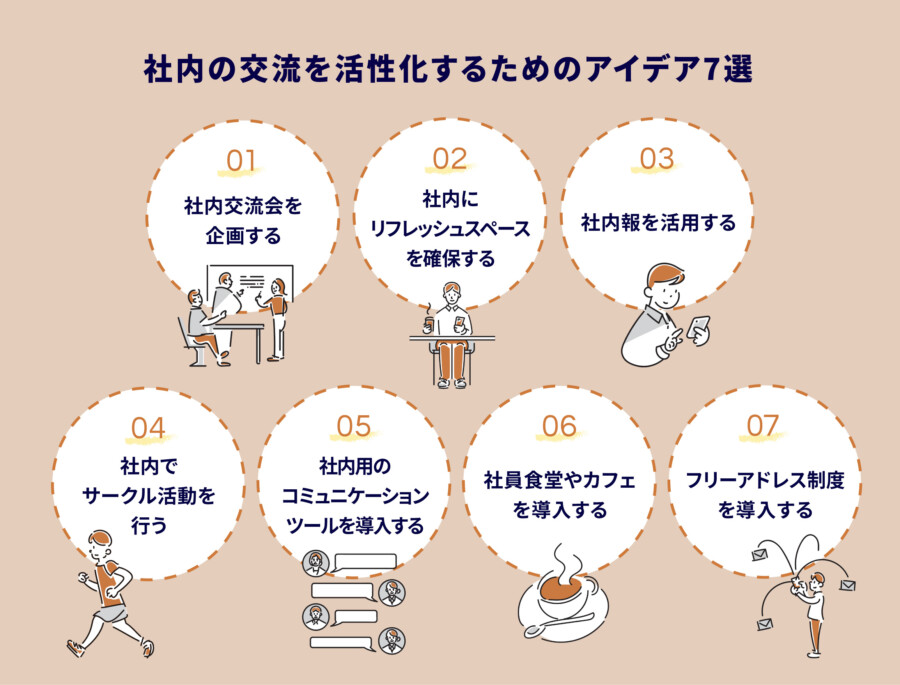

記者発表会でメディア誘致を強化する工夫

より多くのメディアに取材してもらうには、記者の関心を引くための工夫が欠かせません。

- タレントやインフルエンサーの起用を検討する

- SNS連動企画や現場体験型イベントを取り入れる

- 質疑応答や個別取材を組み込む

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

タレントやインフルエンサーの起用を検討する

記者発表会でメディア誘致を強化する手段として、話題性のあるタレントやインフルエンサーの起用は非常に有効です。

著名な芸能人や業界の第一人者、YouTuber、X(旧Twitter)で影響力のある人物などが登壇することで、取材対象として注目度が高まり、メディア掲載やSNSでの拡散も期待できます。

ポイントは、発表内容と親和性のある人物を選ぶことです。たとえば、健康食品の発表会にフィットネス系YouTuberをゲストとして招いた場合、健康志向のメディアやSNSでの話題性が高まり、結果として記事化率の向上にもつながるでしょう。

さらに、登壇時の撮影演出やフォトセッションを組み込むことで、露出効果を一層高めることも可能です。

ギャラや契約面の調整は必要ですが、予算の一部として戦略的に検討する価値があります。

SNS連動企画や現場体験型イベントを取り入れる

記者発表会ではメディア誘致だけでなく、SNSやZ世代向けメディアへの話題拡散を狙った仕掛けも重要です。

たとえば、「#〇〇発表会 をつけて投稿すると限定グッズがもらえる」といったSNS投稿キャンペーンを展開すれば、来場者はもちろん、一般ユーザーを巻き込んだ拡散が期待できます。

また、製品の試用や演出ブースを設けた体験型イベントは、記者が思わず写真を撮りたくなる「映える」仕掛けとして効果的です。

背景パネルやポップな装飾、小道具など視覚的に印象に残る演出も忘れずに用意しましょう。

こうした演出はZ世代向けのニュースサイトやSNSニュースで取り上げられやすく、発表会を情報提供の場にとどめず、トレンドと接続させることで話題化につながります。

質疑応答や個別取材を組み込む

記者発表会でメディア誘致を強化するには、質疑応答や囲み取材の機会を積極的に設けることが効果的です。

こうした場は、記者にとって「記事作成用の素材」となるため、ニュースバリューの向上につながります。

スムーズな対応のためには、事前に想定される質問を洗い出し、登壇者が自信を持って答えられるよう、専門知識を持つサポートスタッフを同席させておくと安心です。「質疑応答あり」「個別取材対応可」などの文言を事前リリースに明記しておくことで、記者の参加意欲を後押しできます。

記者目線での細やかな配慮が、参加への心理的ハードルを下げるポイントです。

即答が難しい質問が出た場合には、「後日ご連絡または文書での回答が可能」といったフォロー体制を提示しておくと、記者側の安心感につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

記者発表会のよくあるトラブルと失敗を防ぐポイント

記者発表会では、ちょっとした準備不足がトラブルや印象低下につながることもあります。

- スケジュールの遅延

- メディア参加キャンセル

- 想定外の質疑応答への対応

ありがちな失敗例をふまえ、事前に備えておきましょう。

スケジュールの遅延

記者発表会でよくあるトラブルのひとつが、スケジュールの遅延です。

進行が後ろ倒しになると、記者が途中で退席する事態も発生し、結果としてメディア露出の機会を逃してしまいます。

機材トラブルや登壇者の遅れ、想定外に長引くプレゼンや質疑応答などが主な原因です。

対策としては、進行表に余裕を持たせたバッファの設計、当日のリハーサル実施、登壇者ごとの発言時間を事前に明示しておくことなどが有効です。

「時間を守れない発表会は、それだけで信頼感が薄れる」と語る経験者もいるように、時間厳守は企業姿勢を示す重要なポイントです。

メディア参加のキャンセル

記者発表会では、当日のメディア参加のキャンセルによって想定より来場者が少なくなり、会場が閑散として見えるリスクがあります。

天候不良や同時間帯の競合イベント、登壇者の訴求力不足など、キャンセルの要因はさまざまで、決して珍しいことではありません。

こうした事態を防ぐには、事前のリマインドメールの送付や参加特典の準備、出席者変更への柔軟な対応など、綿密な事前準備が欠かせません。

あわせて、前日〜当日にかけての電話確認など、広報担当による直前のフォローアップも効果的です。

急な欠席が出た場合でも、空席が目立たないよう座席配置を詰め直すなど、会場演出面での柔軟な対応が求められます。

来場状況に応じた微調整を前提に、あらかじめ複数のレイアウトパターンを用意しておくと安心です。

想定外の質疑応答への対応

記者発表会では、想定外の質問により、発表全体の印象が損なわれるリスクがあります。

こうした事態を避けるには、製品やサービスに直接関係のない話題も含めた想定問答集を、事前に用意しておくことが重要です。

また、「わからないことは無理に答えず、後日対応に切り替えてもよい」という対応方針をあらかじめ共有しておくことで、登壇者の心理的負担も軽減されます。

ネガティブな質問にも冷静に対応できるよう心構えを整えておくとともに、広報・技術・経営層など質問内容に応じて誰が答えるかを事前に役割分担しておくと、スムーズな進行につながります。

万が一、不適切な発言が出た場合にはSNSで拡散され、炎上につながるリスクもあるため、慎重で落ち着いた対応が求められます。

事前準備とチームでの連携が、発表会全体の信頼感を支えるためにも重要です。

うち“らしさ”を発信するイベントならCultiveへ!

記者発表会を成功させるには、メディア誘致だけでなく、事前準備や当日の演出、発表後の対応までを含めた戦略的な設計が欠かせません。

登壇者や企画内容の話題性を高め、記者が取材しやすい環境を整えることが、記事化率や拡散力の向上につながります。

加えて、リスク管理やフォロー体制も整備することで、信頼性のある情報発信の場として、メディアとの良好な関係構築にもつながります。

また、Cultive(カルティブ)では、言語化されずらい企業の“らしさ”を文化として醸成するサポートをおこなっております。

社内のエンゲージメント向上や、対外的に発信できるような自社のオリジナリティー強化をご検討中の方はぜひご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)