行動指針とは?意味をわかりやすく解説

まずは、行動指針の意味と、その必要性について解説します。

- 行動指針の定義

- なぜ行動指針が必要なのか

順に見ていきましょう。

行動指針の定義

行動指針とは、組織で働く人たちが「どう行動すべきか」を考える際の価値観や判断の軸を示すものです。経営理念やビジョンといった抽象的な言葉を、現場で実践しやすい「行動のものさし」に翻訳したものといえます。

たとえば「お客様視点で考える」「失敗を恐れず挑戦する」といった表現が用いられ、クレーム対応や業務の優先順位を決める場面などで活用されます。

価値観を共有し、迷いが生じたときの判断軸となることで、組織としての方向性を揃える役割も担っています。

なぜ行動指針が必要なのか

行動指針は、企業の価値観を全社員で共有し、従業員が自律的に判断・行動するための基盤です。

多様な人材が集まる組織では、「何を大切にし、どう行動すべきか」という共通認識が、意思決定の迅速化やチームの一体感につながります。行動指針があることで、社員は迷ったときにも判断しやすくなり、全体が同じ方向を向いて動けるようになります。

また、抽象的な企業理念を具体的な行動に落とし込み、採用や評価の基準として活用できる点も重要です。単なるスローガンにとどめず、日常業務への組み込みや表彰制度などを通じて、現場で実際に「使える指針」として浸透させることが不可欠です。

行動指針は、企業文化を育み、組織としての一貫性を保ちつつ、従業員の納得感と成長を支える実践的なツールと言えるでしょう。

行動指針と行動規範の違いとは

続いて、混同されがちな「行動指針」と「行動規範」の違いについて解説します。

- 行動指針と行動規範の定義を比較

- 混同しないためのポイント

詳しく見ていきましょう。

行動指針と行動規範の定義を比較

「行動指針」と「行動規範」、目的は似ていてもその性質には違いがあります。

| 項目 | 行動指針 | 行動規範 |

|---|---|---|

| 意味 | 理念実現のための行動の方向性、理想的な行動のヒント | 組織で守るべき具体的行動ルール |

| 目的 | 理念の実践を促し、自律的な行動を導く | 不正防止やリスク管理など、行動の統一と遵守を徹底 |

| 抽象度 | 高い | 低い |

| 強制力 | 弱〜中 | 強い |

| 主な効果 | 共感醸成、エンゲージメント向上 | 信頼の確保、リスク最小化、コンプライアンス実践 |

| 具体例 | 「挑戦を恐れない」「お客様視点で考える」 | 「ハラスメントを行わない」「インサイダー取引を禁止する」 |

このように、行動指針と行動規範は補完関係にあり、行動指針が方向性を示し、行動規範がルールを担います。

混同しないためのポイント

行動指針と行動規範は混同されやすく、実務では「行動指針」が具体的ルールのように扱われる誤用が少なくありません。

たとえば「お客様視点で考える」といった行動指針が、行動規範として扱われてしまう例です。従業員には、行動指針は「理想的な行動のヒント」、行動規範は「守るべきルール」として明確に区別して伝えることが重要です。

策定時は、理念 → 価値観 → 行動の順に抽象度の違いを意識しながら整理し、文言レベルで両者の役割を明確に分けることで混同を防ぎましょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

行動指針と経営理念・企業理念・ビジョン・クレドとの関係性

行動指針と混同されやすい用語は他にもあります。

- 経営理念との違い

- 企業理念との違い

- ビジョンとの違い

- クレドとの違い

それぞれ解説します。

経営理念との違い

経営理念は、経営者の考えや信念を示すものであり、企業の存在意義を表します。一方、行動指針はその経営理念を実現するために、従業員が日々どのように行動すべきかを具体的に示す方針です。

ピラミッド構造にたとえると、頂点に経営理念があり、その下に行動指針、さらに具体的な行動規範が続きます。理念が抽象的であるのに対し、行動指針は現場での実践を導く道しるべとなるのが特徴です。

企業理念との違い

企業理念とは、企業が社会に対して果たす使命や提供する価値を示す指針であり、社内外に向けて共有されるものです。経営理念が企業の存在意義や価値観といった内面的な側面に重きを置くのに対し、企業理念はより対外的な性質を持つのが特徴です。両者の内容は重なることも多く、明確な線引きがされない場合もあります。

理念が「想い」なら、指針はその「実践」です。行動指針は企業理念を実現するために、社員が日々どう行動すべきかを具体的に示したガイドラインであり、理念を行動に落とし込む役割を果たします。

ビジョンとの違い

ビジョンは、企業が将来的に目指す「ありたい姿」を示すものです。一方、行動指針はそのビジョンや理念を実現するために、日々どのように行動すべきかを定めた実践的な基準です。

たとえば、「地球に優しい企業になる」がビジョンなら、「資源を無駄にしない行動を徹底する」といった具体的な行動が行動指針にあたります。ビジョンが目的地、行動指針はそこへ向かう日々の道筋と捉えることが重要です。

クレドとの違い

クレドは、企業の信条や価値観を感情的・共感的に表現したもので、従業員の心に響く「行動のマインド」を育む役割を担います。たとえばリッツカールトンでは、「心のこもったおもてなし」というホスピタリティの精神がクレドとして表現され、従業員の共感を生み出しています。

クレドは「共感を促す言葉」、行動指針は「実行の指針」として明確に役割が分かれており、行動指針は日々の判断や業務に直結する基準となります。

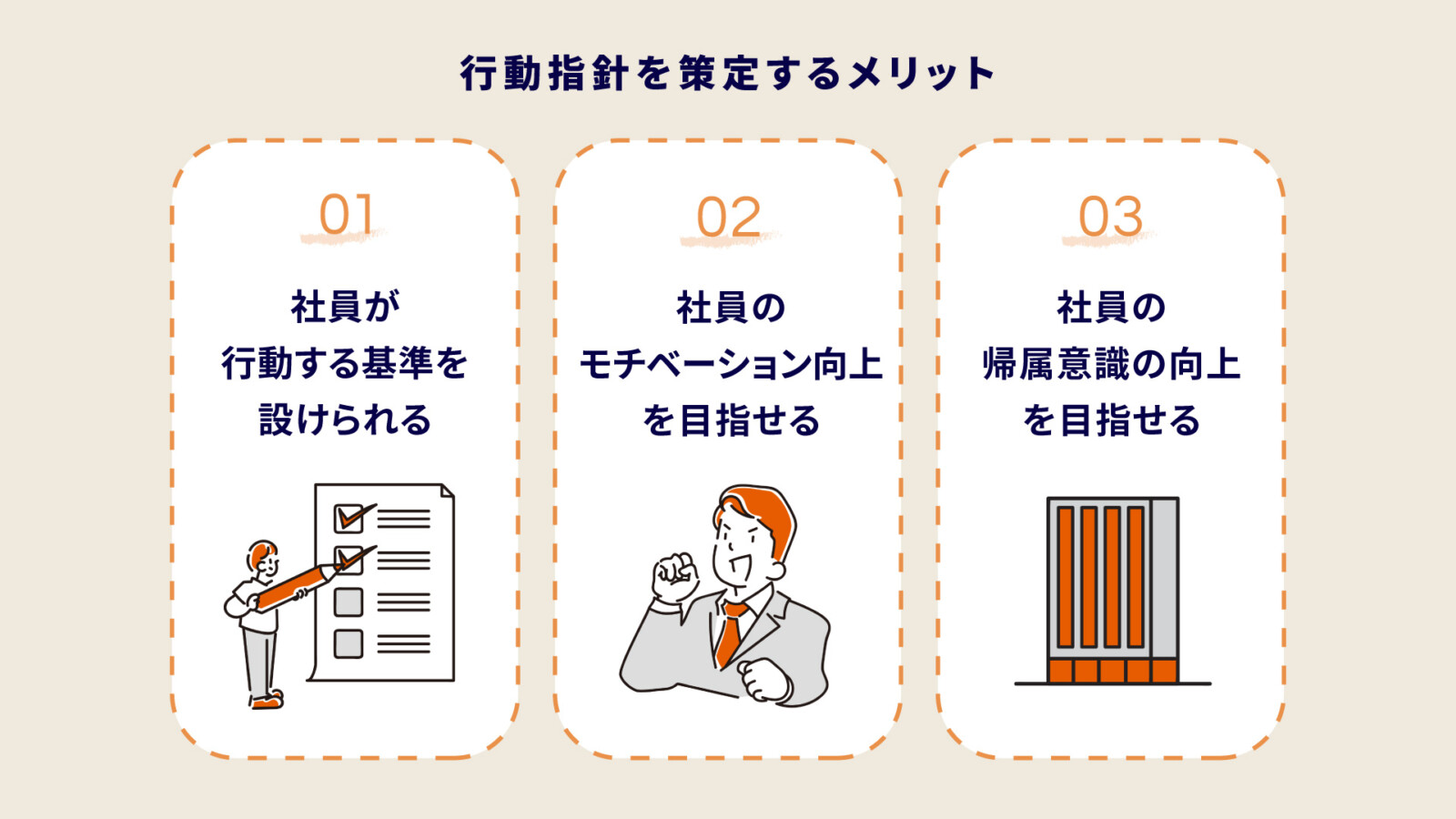

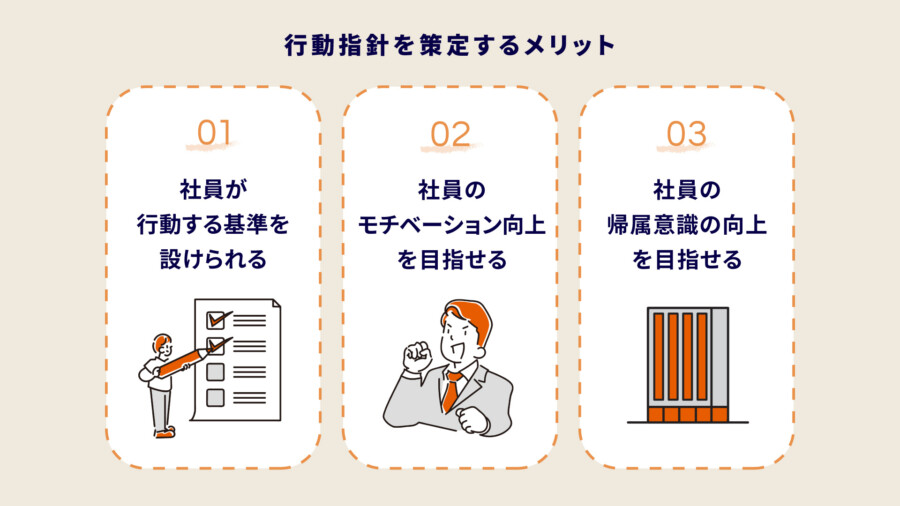

行動指針を策定するメリット

行動指針を策定することでさまざまなメリットが得られます。

- 従業員が行動する基準を設けられる

- 従業員のモチベーション向上を目指せる

- 従業員の帰属意識の向上を目指せる

それぞれ詳しく解説します。

従業員が行動する基準を設けられる

行動指針を策定する最大のメリットの一つは、従業員が迷わず行動できる「基準」を持てることです。行動指針は、企業の価値観に沿って判断・行動するための「ものさし」として機能します。

たとえば、クレーム対応の場面で「相手の立場に立つ」という指針があれば、感情的になることなく冷静に対応しようとする意識が働きます。その結果、謝罪の言葉選びや対応の進め方についても、自然と適切な判断がしやすくなります。また、業務の優先順位をつける際にも、「お客様第一」などの指針があれば、何を優先すべきか迷わず行動できます。

このように、行動指針は現場での判断を支えるだけでなく、組織全体の意思統一を図るうえでも欠かせないツールと言えるでしょう。

従業員のモチベーション向上を目指せる

行動指針があることで、従業員は「自分の行動が会社の方針と一致している」と実感しやすくなり、仕事への納得感やモチベーションの向上につながります。目指すべき行動や価値観が明確に示されていると、日々の判断に迷いが減り、自律的に動けるようになります。

また、評価基準も行動指針に沿って設計されていれば、納得感のある評価が行われやすくなります。評価軸や目指す姿が明確になっていることで、「なぜ自分が評価されたのか」「どこを目指せばよいか」が理解しやすくなり、前向きな成長意欲を引き出すことができます。

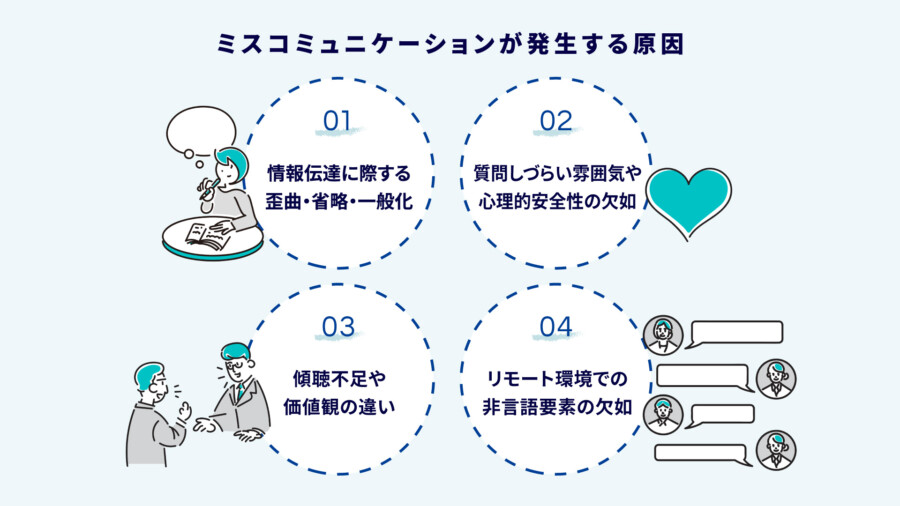

従業員の帰属意識の向上を目指せる

行動指針は、「この会社らしい行動とは何か?」という価値観を全社員で共有するためのツールです。価値観が統一されることで、チームに一体感が生まれ、判断や行動の基準も明確になります。

特にリモートワークが広がる現代では、物理的な距離を超えてできる仕組みとして、“心のつながり”を育む軸として、行動指針の重要性は増しています。

行動指針があることで、従業員の帰属意識やロイヤルティが高まり、離職率の低下や部署間のコミュニケーションの円滑化にもつながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

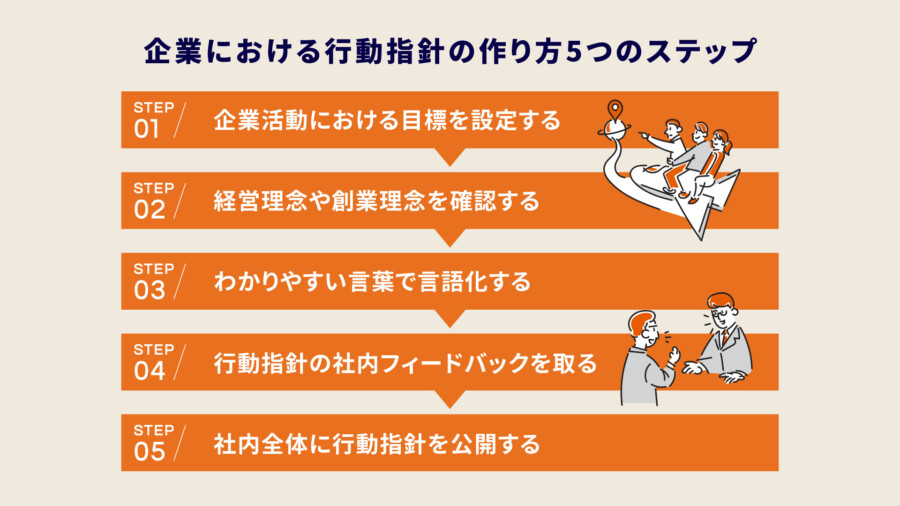

企業における行動指針の作り方5つのステップ

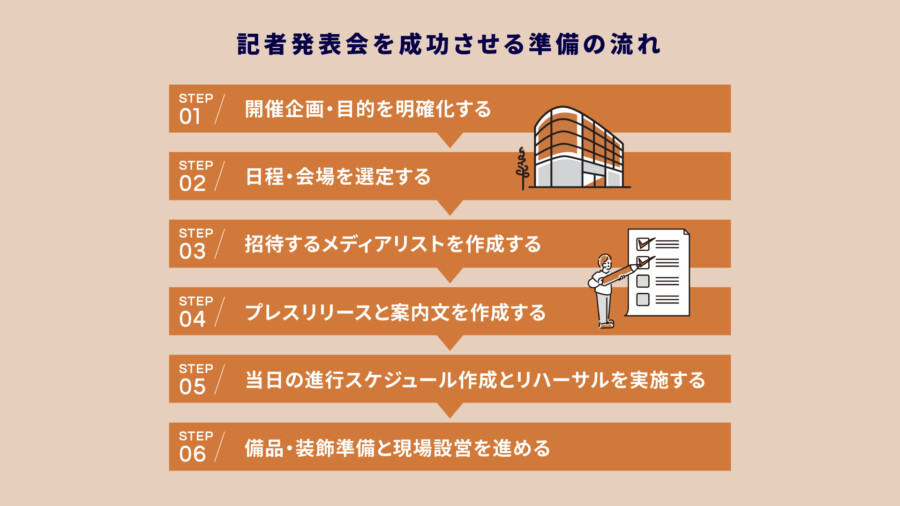

行動指針を策定する際は、適切なステップを踏むことが欠かせません。

- 企業活動における目標を設定する

- 経営理念や創業理念を確認する

- わかりやすい言葉で言語化する

- 行動指針の社内フィードバックを取る

- 社内全体に行動指針を公開する

順に確認しましょう。

1.企業活動における目標を設定する

行動指針は目的が明確であることが大前提です。行動指針を策定するうえで、まず必要なのは企業としての明確な目標を定めることです。

行動指針は単なるスローガンではなく、「どんな組織を目指すのか」「社会にどう貢献したいのか」といった目的に基づいて作られるべきものです。抽象的な理念だけでは従業員の日々の行動と結びつけにくいため、行動指針は現場で実感を持てるような言葉で表現することが重要です。

たとえば、「地球と共生する企業でありたい」という理念をもとに、「環境への配慮を常に意識する」といった行動指針を示すことで、日々の判断や行動の軸として現場に浸透しやすくなります。

2.経営理念や創業理念を確認する

企業における行動指針を策定する際、まず経営理念や創業理念をしっかりと確認し、全社で共有することが不可欠です。行動指針は企業の価値観や目標を具体化するものですが、理念と矛盾していてはその役割を果たせません。

創業者の想いや過去の社史を振り返ることで、企業が大切にしてきた価値観や使命を再認識でき、理念の本質を掴むことができます。この理解なしに行動指針を作成すると、現場で浸透せず意味をなさなくなる恐れがあります。

理念との整合性を最優先に据えて行動指針を策定することは、強く一貫した組織文化を築く第一歩となります。

3.わかりやすい言葉で言語化する

行動指針を策定する際は、抽象的で難解な言葉を避け、誰もがすぐに理解できるシンプルな表現でまとめることが重要です。専門用語や長い文章は社員の日常の行動に落とし込みにくく、意識されにくくなってしまいます。

短くわかりやすい言葉を使い、箇条書きなどで整理することで、自然と社員の目に触れやすくなり、日々の業務の判断基準として機能しやすくなります。たとえば「誠実さを貫く」「ユーザー視点を忘れない」といった具体的で覚えやすい表現は、現場での実践を促す好例です。

このように、誰にでも伝わる言葉で伝える工夫が、行動指針を社員の行動基準として根付かせるポイントとなります。

4.行動指針にの社内フィードバックを取りいれるる

行動指針は経営層だけで決めるのではなく、現場の社員からの意見や共感を得ることが重要です。現場の声を取り入れることで、実際の業務や価値観とかけ離れた「絵に描いた餅」になることを防ぎ、現場で実践しやすい指針に仕上がります。

たとえば、社内ワークショップや小規模な座談会、匿名アンケートなどを通じて意見を集めることで、社員の主体性や納得感も高まります。策定段階から社員を巻き込むことは、「自分たちの指針」として組織内に自然と定着させるために非常に有効です。

現場との乖離がないことこそが、行動指針の実効性と継続的な実践を支える土台となります。

5.社内全体に行動指針を公開する

行動指針は策定後、社員上層部だけでなく社内全体に周知・定着させることが非常に重要です。

社内ポスターの掲示やイントラネットでの公開、会議での継続的な共有を通じて、社員の意識づけを図ります。さらに、評価制度や目標管理に行動指針を組み込むことで、日常業務の中で実際の行動に反映されやすくなり、定着が進みます。

どれほど優れた内容であっても、現場に浸透しなければ行動指針の価値は発揮されません。大切なのは、指針の存在を「知っている」だけでなく、「実際の行動に反映できている」状態を作ることです。

行動指針を社内に浸透させる方法

せっかく策定した行動指針も、現場に浸透しなければ意味がありません。

ここでは、行動指針を社内にしっかり浸透させるための具体的な方法を紹介します。

- 具体的な行動例を明示する

- 日々の業務に落とし込める行動指針を策定する

- 上層部より定期的に行動指針を発信する

- 従業員の評価項目に組み込む

それぞれ詳しく解説します。

具体的な行動例を明示する

行動指針は、「誠実に行動する」「挑戦を恐れない」など抽象的な表現にとどまることが多く、社員にとっては自分ごととして捉えにくい面があります。そのため、「どんな場面で、どんな行動をとるのか」という具体的な行動例を併せて示すことが重要です。

たとえば「クレームを受けた際は、まず謝罪し、事実確認のうえ上長に報告する」といった形で具体化することで、現場での実践が促されます。また、行動指針と紐づけた行動例集やフォーマット、簡易マニュアルなどを整備し、日々の業務に活用できるようにする工夫も有効です。

抽象的な行動指針を、現場での具体的なアクションにつなげる橋渡しが、指針を浸透させるカギとなります。

日々の業務に落とし込める行動指針を策定する

行動指針は現場の実務に直結してこそ意味を持ちます。内容が実態とかけ離れていると、形骸化して社員の共感や実践を得ることができません。

例えば営業部門では「顧客との約束を誠実に守る」、開発部門では「信頼される品質を追求する」、バックオフィスでは「業務の正確性に責任を持つ」といったように、それぞれの業務に即した内容にすることが重要です。

このように部門ごとの業務に沿った行動指針を設けることで、社員は自らの仕事に照らして理解・実践しやすくなり、組織全体への浸透と活用が進みます。

上層部より定期的に行動指針を発信する

行動指針の定着には「継続的なメッセージング」が欠かせません。一度の発表で終わらせず、定期的に繰り返し発信することで、社員の意識に根付いていきます。

経営陣やマネージャーなどの上層部が率先して行動指針を発信し、自ら体現する姿勢は、現場への浸透に不可欠です。リーダーの言動が一致してこそ、社員も指針の重要性を理解しやすくなります。

発信手段としては、社内報での特集や朝礼での共有、全体会議での具体的な事例紹介などが効果的です。多様な方法で継続的に伝えることが浸透促進のカギとなります。

従業員の評価項目に組み込む

行動指針を従業員の評価項目に組み込むことで、指針への意識が高まり、実際の行動にも反映されやすくなります。

近年は「成果だけでなく、どんな価値観に沿って働いたか」も評価対象とする企業が増えており、社員の行動の質を重視する傾向が強まっています。ただし、評価に組み込む際は、あいまいな評価にならないよう具体的な指標化が必要です。

たとえば、「誠実さ」や「チームワーク」といった抽象的な要素を、具体的な行動例や達成基準に落とし込み、評価者と被評価者の双方が理解しやすい仕組みを作ることがポイントです。これにより、公平かつ納得感のある評価が実現し、行動指針の定着が促進されます。

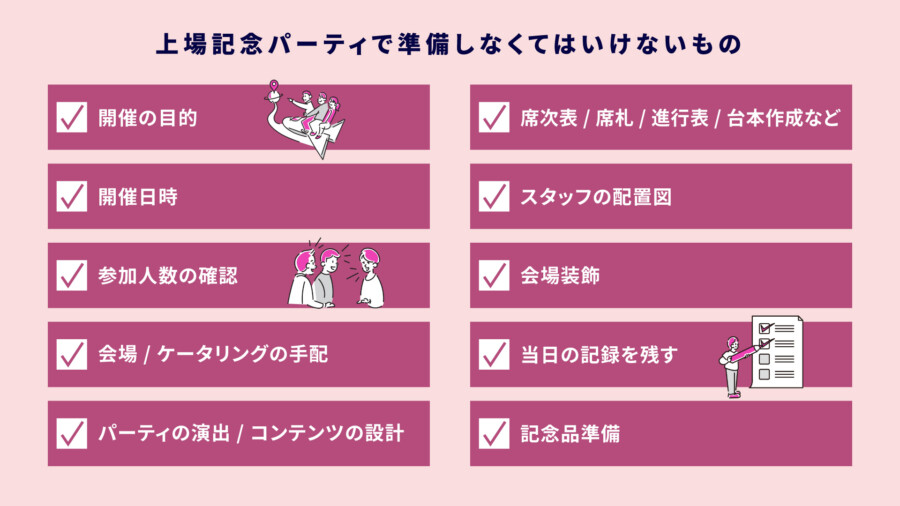

さまざまなシーンで文化施策を取り入れる

行動指針という全社共通の価値観は、日常の中に落とし込まれるようになってその効力を発揮します。

キックオフや月例会での上層陣のスピーチ、採用や入社式でのメッセージ、忘年会や懇親会といったカジュアルな場においても、あらゆる場面で繰り返し発信していくことが大切です。何気ない社内イベントのコンセプトに行動指針を活かしたり、社内アワードの表彰部門に行動指針の体現度を取り入れたりすることで、会社から一方向的に与えられた指針ではなく、個々人が達成したいと思える目標に変わっていきます。

日常の中でメンバーが行動指針に触れる機会を増やし、身近に感じてもらえるように工夫を重ねていきましょう。

有名企業の行動指針の策定事例

実際に有名企業はどのように行動指針を策定し、どのような工夫をしているのでしょうか。

- トヨタの行動指針

- パナソニックの行動指針

それぞれの特徴を見ていきましょう。

トヨタの行動指針

トヨタの行動指針の核となるのが、2001年に明文化された「トヨタウェイ」です。これはトヨタの企業文化・価値観を表すもので、「継続的改善(カイゼン)」や「現地現物(ゲンチゲンブツ)」など、現場を重視し、自ら課題を発見・改善し続ける姿勢が柱となっています。

「トヨタウェイ」は理念にとどまらず、評価制度や教育体系、日々の業務プロセスに組み込まれ、具体的な行動として実践されています。現場からは年間数百万件にも及ぶ改善提案が寄せられ、管理職も自ら現場に足を運び状況を直接確認するなど、現場主導の文化が根づいています。

このように、行動指針に基づく日々の実践が、短期的な効率ではなく、長期的な信頼と品質を重視する企業姿勢を支えています。「トヨタウェイ」は多言語化され、世界各地の拠点で共有されており、グローバルで一貫した競争力の基盤となっています。

パナソニックの行動指針

パナソニックの行動指針は、「綱領」「信条・七精神」「経営基本方針」に基づき、実践の軸として「Panasonic Leadership Principles(PLP)」が設けられています。

「綱領」は企業の使命を示し、「信条・七精神」はその使命を社員の心構えや態度に具体化しています。また、「経営基本方針」は理念を実践につなげる考え方を定めており、これら三つが一体となって、理念から行動への流れを形づくっています。

「PLP」は全社員が共通の価値観を行動レベルで体現するために策定された指針で、「顧客起点」「誠実さ」「違いを強みとして活かす」など11項目から成ります。これらは社員教育や評価制度に組み込まれ、昇進や報酬にも反映されるリーダーシップ像を示しています。

さらに、「PLP」はリーダー育成や企業文化づくりにも活用され、理念を日々の業務で体現できる環境づくりに貢献しています。こうした体系的な仕組みにより、パナソニックの価値観が社員の行動に根付き、持続的な成長を支えています。

“らしさ”を活かした理念づくりなら、Cultiveへ

「行動指針」とは、組織や個人が日々の判断や行動を統一して行うための価値観や姿勢を示す指針です。

行動指針を明確にすることで、チームの一体感や相互の信頼が高まり、さまざまなメリットが生まれます。

しかし、指針を策定しただけで満足してしまい、社内への浸透や日々の行動への落とし込みが不十分な企業も少なくありません。

実際に機能させるためには、全社での定着と具体的な行動へのつなげ方が重要です。

また、Cultiveでは理念策定から浸透までの文化醸成サポートや、インターナルブランディングにつながる社内イベントを幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「メンバーの行動につながる理念に刷新したい」「エンゲージメントを高めて組織成長したい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)