経営におけるMVV(ミッション/ビジョン/バリュー)が持つ意味

企業が持続的に成長していくためには、「なぜ存在するのか」「どこを目指すのか」「どのように進むのか」という3つの軸を明確にすることが欠かせません。

この3つを整理したものが、MVV(ミッション(Mission)/ビジョン(Vision)/バリュー(Value)です。

MVVは、組織がどのような想いで社会に向き合い、どのような未来を描き、その実現のためにどのように行動するのかを示す“道しるべ”のような存在です。

ここからは、それぞれの意味と役割を一つずつ見ていきましょう。

ミッション(Mission)とは企業が果たすべき役割や課題

ミッション(Mission)とは、企業が社会のなかで果たすべき使命や解決すべき社会的課題を言語化したものです。

これは「何のためにこの会社が存在しているのか」という、企業の根本的な意義を示すものです。

例えば、医療系の企業なら「世界が抱える医療課題の解決」を使命とし、製造業であれば「自社の技術で人々の生活をより豊かにすること」を掲げるなど、社会に対してどのような価値を届けるのかを明確にしています。

ミッションを持つ企業の多くは、社会の課題に真摯に向き合い、その解決を通して自分たちの存在意義を確かめます。こうした“使命感”が、メンバーの行動を支えるエネルギーとなるでしょう。

ビジョン(Vision)とは企業が実現したい社会や目標

ビジョン(Vision)は、企業が目指す未来社会や理想の姿を描いたものです。

「業界でシェアNo.1を目指す」や「海外へ事業を広げる」といった具体的な目標を掲げる企業もあれば、「誰もが挑戦できる社会をつくる」「テクノロジーで笑顔の輪を広げる」といった社会全体の未来像を描く企業もあります。

近年ではSDGsの広がりとともに、ビジョンには“社会への貢献”という視点が強く求められるようになりました。明確なビジョンを持つことは、メンバーにとって「自分たちは何のために働くのか」を再確認するきっかけとなり、日々の業務への誇りや目的意識を育てます。

「業界の不和を解消し、すべての人が機会を得られる未来をつくる」

「自社のテクノロジー革新を通じて、世界中の人々の笑顔を増やす」

というように、ビジョンは単なる“目標”ではなく、企業と社会をつなぐ未来への約束ともいえます。

バリュー(Value)とは企業内で共有したい価値観

バリュー(Value)は、企業の価値観や行動指針とも呼べるもので、メンバーが日々の仕事のなかでどのような姿勢を大切にするかを示すものです。

「挑戦を恐れない」「顧客に誠実である」「チームで成果を出す」などの想いが集まって、会社の文化を形づくっていきます。

バリューがしっかり根づいている組織では、指示を待たずに動くメンバーが増え、行動の一つひとつに理念が息づいています。その結果、顧客やパートナー企業からもそれぞれの企業の“らしさ”が認識されやすくなり、企業の差別化や競争優位性を育む手助けとなります。

行動指針といっても、バリューは壁に掲げるための言葉ではありません。

社員の日常に根付き、判断に迷ったときに「うちらしい考え方や選択は…」という基準になることで、はじめて本当の力を発揮します。

カルチャー(Culture)を加えたMVVCの考え方も進んでいる

前述したとおり、企業経営の根幹には、MVV(ミッション/ビジョン/バリュー)という3つの軸があります。

近年では、このMVVに「カルチャー(Culture)」を加えた「MVVC」という考え方が広まっています。

カルチャーとは、組織の雰囲気や働く上での意思決定の基準となる価値観などの総称で、そこで働く人々の関係性なども含めた組織文化のことです。

近年では、リモートワークの普及による働き方への価値観の変容や、企業のコンプライアンス問題なども相まって、組織の風土やカルチャーを重視する傾向が強まっています。

例えば、Googleでは「心理的安全性」を重視するカルチャーを軸に、メンバーが意見を交わしやすい環境を整えています。

また、patagonia(パタゴニア)は「地球環境の保全」を企業文化に深く根づかせ、行動指針として全メンバーに浸透させています。

MVVCは、言葉として掲げられた理念を、メンバーの胸に根付くものに変え、企業の文化として定着させるための考え方ともいえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

経営におけるMVV策定の効果

MVV(ミッション/ビジョン/バリュー)を策定することは、企業経営の“軸”を明確にし、組織を同じ方向へ導くために欠かせません。経営層にとっては事業戦略の指針となり、マネジメント層にとってはメンバーを導く共通言語のような役割を果たします。

ここでは、MVVを整えることでどのような変化が生まれるのか、その効果を3つの視点から見ていきましょう。

社員の共通目標が団結や事業成功につながる

MVVを掲げることは、単に企業の方針を言語化することではありません。

MVVは、メンバーが「私たちはなぜこの仕事をしているのか」を理解し、同じ想いを胸に歩み出すための道しるべとなります。共通の目的があることで、チームは自然とつながり合い、判断や行動の軸も揃っていくでしょう。

トヨタは「The Toyota Way 2001」で「知恵と改善」「人間性尊重」を柱に掲げ、世界中の拠点で共通の価値観を共有しています。メンバーがこの理念を自分の言葉として受け取り、日々の仕事に生かしているからこそ、現場の工夫や連携が生まれ、事業全体が同じ方向へと進みます。

ミッションが「目的」を、ビジョンが「目指す未来」を、そしてバリューが「行動の基準」を。

この3つが心のなかでつながるとき、組織はただの集まりではなく、同じ想いを生きるチームへと変わっていきます。

社員のエンゲージメントを高めて採用のミスマッチを防げる

MVVを言葉として整理し、日々の仕事のなかに根づかせていくことで、メンバーの納得感や働く意味が明確になります。

「自分の仕事が誰かの役に立っている」という実感は、やりがいやモチベーションを生み出し、組織全体のエンゲージメントを高めます。また、企業全体で目指している未来を明確に提示されることで、社員も自分の業務に具体的な目的意識を持ちやすくなります。理念に共感できる環境は、メンバーにとっての心理的な安心にもつながり、自然と挑戦や成長を後押しする助けとなります。

さらに、MVVを採用の軸に据えることで「共感採用」や「カルチャーフィット」が実現しやすくなります。あらかじめ提示された理念に惹かれて入社した人は、会社の目指している方向や価値観への共感度も高いため、入社後のミスマッチが起こりにくくなります。

実際「働きがいのある会社」には、離職率が低い傾向にある企業が多いという報告もあります。これは、言葉に込めた想いが共感を呼び、人を惹きつけ、結果的に“離れない組織”をつくっているからです。

社会貢献やSDGsにつながるMVVがブランディングにつながる

近年、企業の価値は「どのように利益を上げているか」だけでなく、「どのような未来をつくろうとしているか」で問われるようになりました。

そのためMVVを通じて社会課題の解決やSDGsへの貢献を明確に示すことは、ブランドの信頼を育てる軸となっています。

例えば、Unilever(ユニリーバ)は、環境保全やジェンダー平等などのサステナビリティを、企業活動の軸に据えています。理念を掲げるだけでなく、日々の行動や意思決定にまで一貫して落とし込む姿勢が、多くの共感と支持を生んでいます。

このように、SDGsへの想いをMVVに組み込み「言葉を約束に変える」ことができた企業は、外からも内からも信頼される存在となるでしょう。メンバーにとっても「自分の仕事が未来を少しでもよくしている」と感じられることで、誇りやモチベーションにつながります。

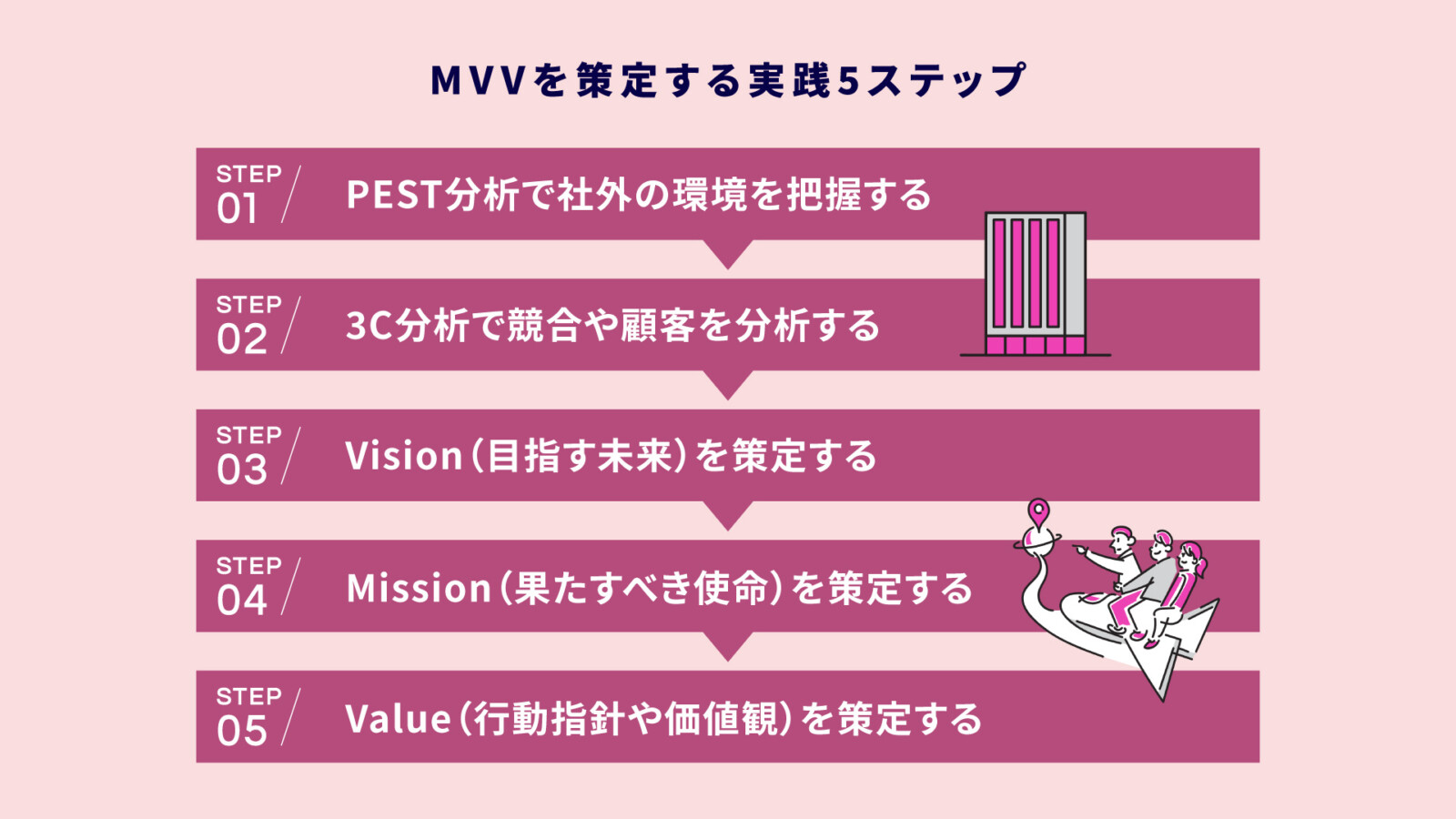

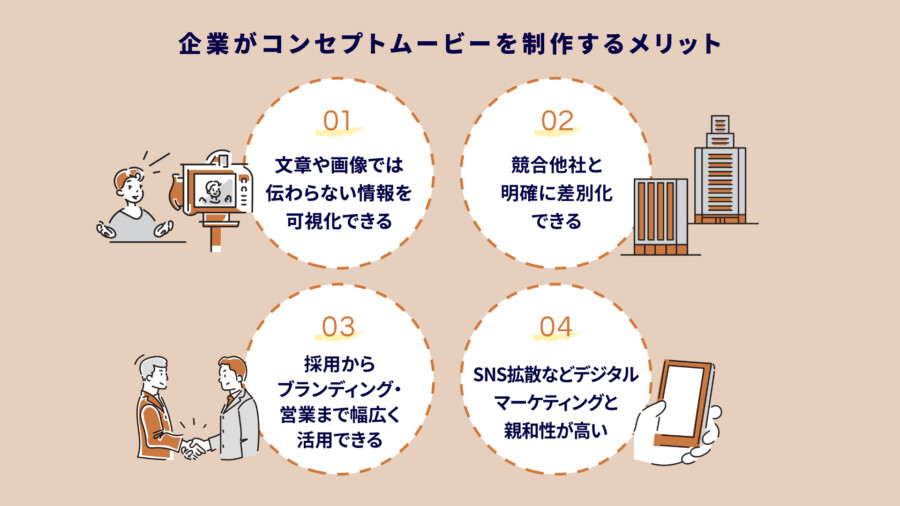

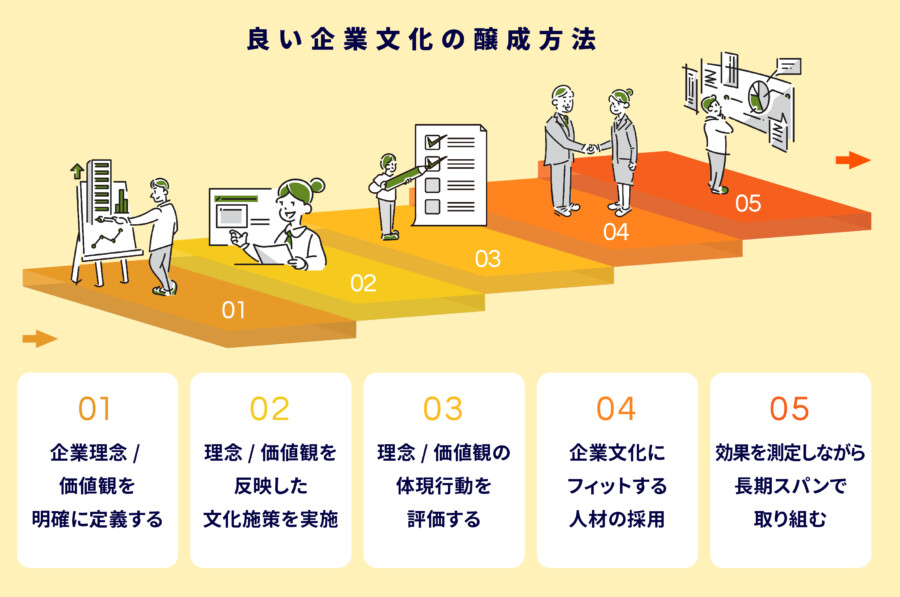

MVVを策定する実践5ステップ

効果的なMVV策定のためには、自社の目指す姿と現在の状況を踏まえて考えることが重要です。

基本となる策定ステップを5つに分けて紹介します。

① PEST分析で社外の環境を把握する

PEST分析は、社会の動きを政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの視点で整理するフレームワークです。

自社の業界だけでなく、社会全体の変化やトレンドを俯瞰して見ることで、果たすべき役割や挑むべき課題が見えてきます。

② 3C分析で競合や顧客を分析する

3C分析とは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の、3つの領域から自社の戦略を決定する手法です。

顧客の価値観の変化やライバル企業の強みを理解し、自社がどのような価値を届けられるのか、どこに独自性があるのかを掘り下げます。自社の強みや“らしさ”を明確にすることで、今後成長させるべき事業領域や、そのために必要な行動指針が見えてくるでしょう。

③ Vision(目指す未来)を策定する

現状の社会動向と自社の独自性を分析できたら、それらを踏まえて自社が目指す未来像を描きます。

ポイントとしては、自社の成長した姿だけでなく、自社が貢献したことで実現されるであろう未来社会を描くことです。そうすることで、自社の単なる利益成長にとどまらず、社会全体のなかで自社が発揮すべき価値をイメージできるようになります。

④ Mission(果たすべき使命)を策定する

Visionで描いた未来像を実現するために、果たさなければならない使命がMissionです。

理想的な未来社会を実現するためにハードルとなっている課題は何かを洗い出し、自社が貢献すべき課題を見極めましょう。

⑤ Value(行動指針や価値観)を策定する

Valueは、企業文化を形づくる“行動の基準”です。Missionを実現するために、メンバーがどのような姿勢で仕事に向き合うべきか、指針を具体的な言葉で示します。

「挑戦を恐れない」「チームで助け合う」「顧客の声に誠実である」など、日々の判断や行動に結びつく表現であることがポイントです。このような行動を体現する人物像を明文化することで、採用や育成にも一貫性が生まれます。

以上が、MVVを策定するための基本ステップです。

策定した理念を社内で共有し、メンバー一人ひとりが日常のなかで体現できてこそ、初めて意味を持ちます。

今の想いや課題感を言葉にしながら、10年先・20年先でも自社を支え続ける理念を描いていきましょう。その言葉が、会社の「らしさ」を育て、未来を照らす指針になっていきます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

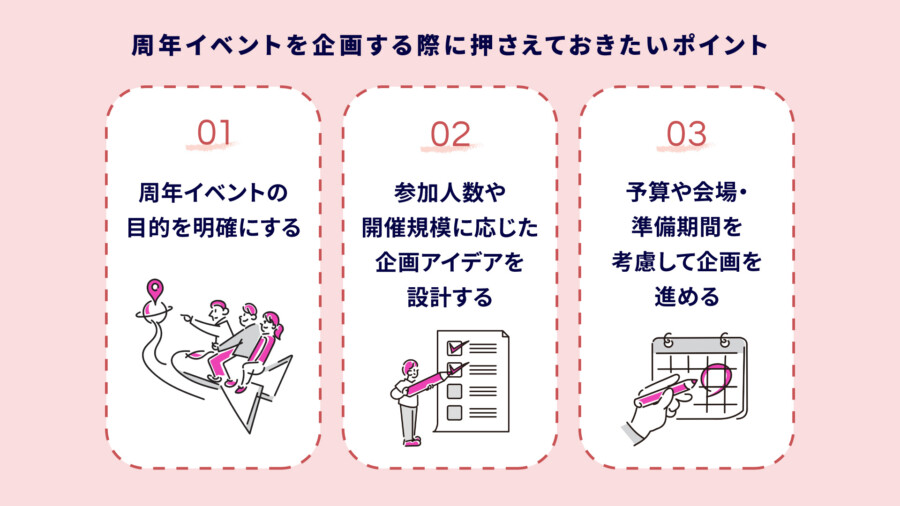

MVVを社内に浸透させるポイント

MVVは掲げるだけでは意味がありません。経営理念をメンバーの行動に落とし込むことで、初めて組織文化として根づきます。

そのためには、全社的な共有・日常的な活用・制度との連動・効果測定という4つのステップを意識することが大切です。

次から、実際に社内でMVVを浸透させるための具体的な方法を紹介します。

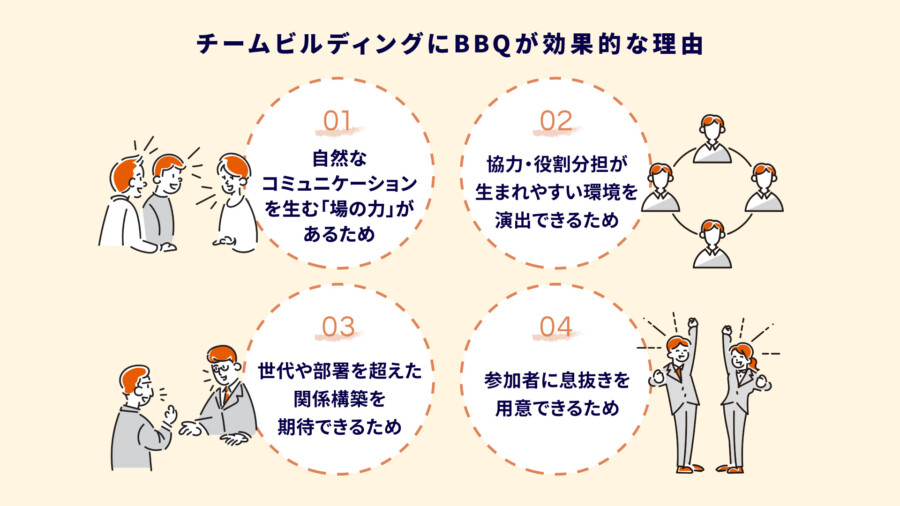

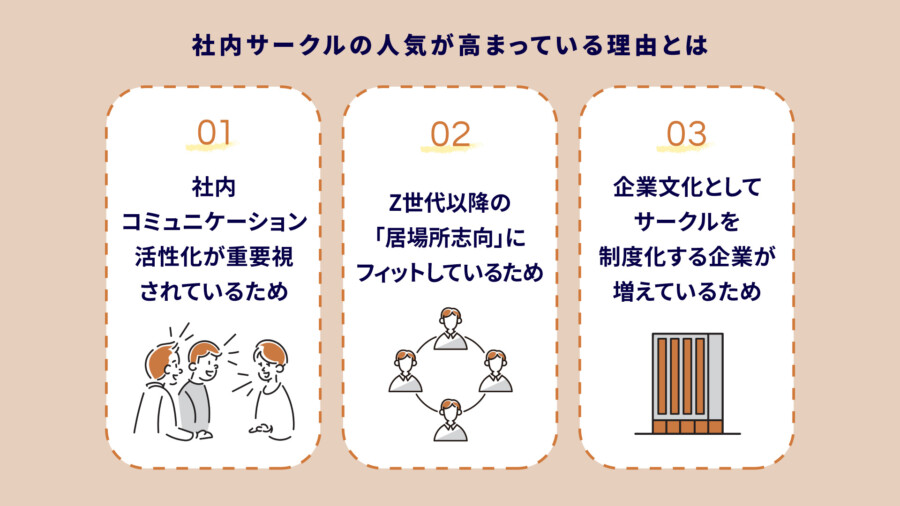

社内イベントや広報でMVVを周知させる

MVVを策定したら「全メンバーが同じ想いで理解できる状態」をつくりましょう。

経営層による説明会や部門ごとのワークショップを開き、MVV(ミッション/ビジョン/バリュー)の背景や意味を対話形式で共有してみましょう。社内報やイントラネットなどを活用し、理念に触れる機会を日常的に設けることも効果的です。

例えば、サイボウズ株式会社では、経営方針発表会や社内SNSを通じてMVVを継続的に発信しています。これは、メンバーが理念を自分の仕事に結びつけて考えられる仕組みです。

理念を「掲げる」だけでなく「感じ取れる場」を増やすことが、共感を育て、文化として根づかせます。

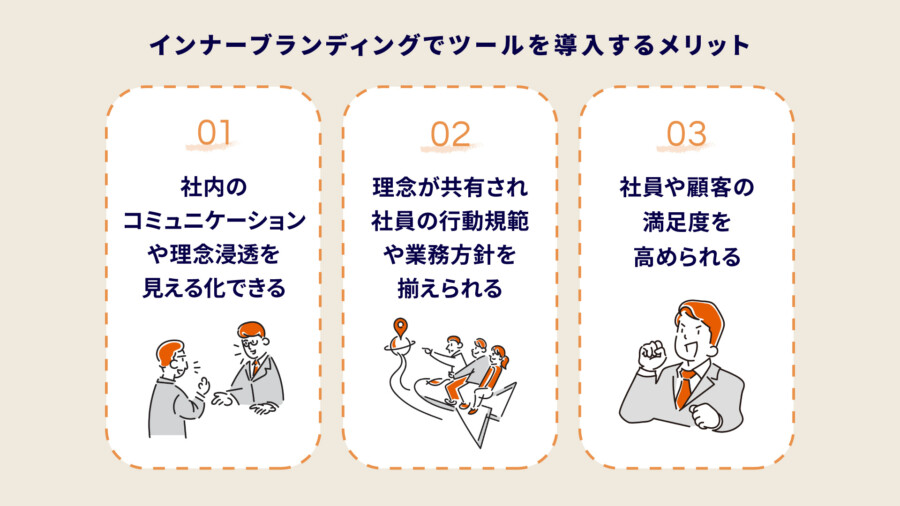

社内コミュニケーションにMVVを落とし込む

MVVを掲げていても、実際の働き方や文化と噛み合っていないケースは少なくありません。例えば「挑戦を応援する」と掲げながらも、失敗を受け入れにくい制度のままでは、理念が日常の行動につながりにくくなります。

このズレを防ぐには、MVVを“言葉”ではなく、“仕組み”として機能させることが大切です。

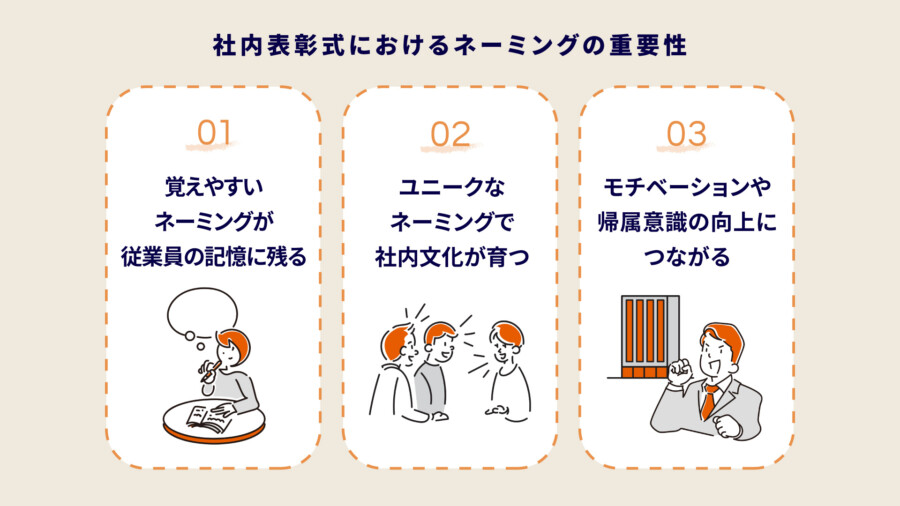

会議や朝礼で「今の取り組みがMVVに沿っているか」を確認したり、行動評価や表彰制度にバリューを取り入れたりすることで、日常の行動と理念を結びつけられます。

理念を掲げるだけでなく、日々の会話や仕組みのなかで“共感できる形”として息づくことで、組織全体に一貫した行動が根づいていきます。

人事評価や福利厚生と連動させる

MVVをメンバーの行動に定着させるには、評価制度や報酬体系と結びつけましょう。

例えば、バリューに基づく行動評価を導入し、成果だけでなく理念に沿ったプロセスを評価対象に含める方法があります。また、MVVを体現したメンバーを表彰する制度や、理念に関連する福利厚生施策(社会貢献休暇など)を設ける企業も増えています。

このように理念を待遇・制度に反映させることで、メンバーの納得感が高まり、「理念が本気で大切にされている」と感じられる環境が整います。

理念と制度を連動させることは、MVVを“言葉から行動へ”移す最も確実なステップです。

面談や顧客満足度から効果を数値化して測定する

MVV浸透の効果は、継続的な確認が必要です。

メンバーの面談やアンケートを通じて理念理解度や共感度を測定したり、360度評価で行動面の変化を確認したりする方法があります。さらに、顧客満足度(CS)やリピート率などの外部指標も、理念がどのくらい実践に反映されているかを示す重要なデータです。

測定結果をKPIとして定期的に分析し、「理念浸透スコア」や「行動改善率」といった指標を設定すると、PDCAを回しやすくなります。データで可視化することで、経営層は次の施策を具体的に検討でき、メンバーも成果を実感しながら継続的に取り組めるようになるでしょう。

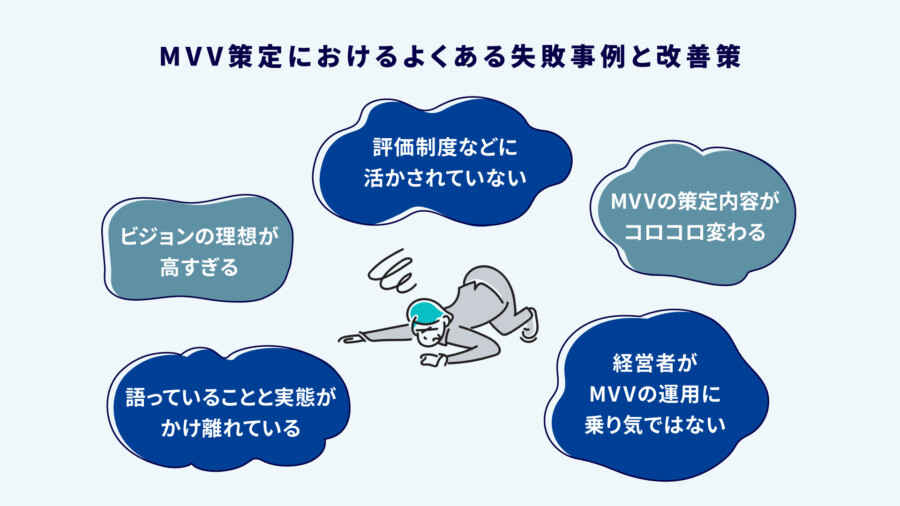

MVV策定におけるよくある失敗事例と改善策

MVVを策定したもののうまく機能していない、メンバーに浸透していないという企業も多いです。

どうして浸透しないのか、原因となる代表的な例をご紹介します。

ビジョンの理想が高すぎる

理想のビジョンが掲げるビジョンがあまりに抽象的だったり現実とかけ離れたりしていると、メンバーが「自分ごと」として共感しにくくなります。

例えば「世界をより良くする」という表現は美しくはあっても抽象的で、日々の業務とのつながりが見えづらく、行動にも結びつきにくいです。これでは、メンバーもどのように理念を体現すればいいのかがイメージしづらく、形骸化しかねません。

そのため、理想のビジョンは“段階的に実現できる未来像”として描きましょう。

「世界をより良くする」なら「自社のサービスを通じて顧客の生活を便利にする」「人々の選択肢を広げる」といった形で、現実的な行動や目標に落とし込むと、メンバーも自分の仕事とビジョンを結びつけて考えやすくなります。

共感を呼ぶビジョンとは、遠い理想ではなく、今の延長線上に描ける“少し先の未来”を具体的に示したものです。

語っていることと実態がかけ離れている

どれほど経営陣が立派なMVVを掲げていても、日々の業務と結びついていなければ、メンバーの心には響きません。

「創造性を大切にする」としながら、実際の現場が同じやり方の繰り返しであれば、挑戦する意欲は次第に薄れてしまいます。また「社会課題の解決を使命とする」と掲げていても、現実が目先の利益重視であれば、メンバーはその理念を信じられなくなってしまうでしょう。

大切なのは、MVVの言葉と日常の行動が同じ方向を向いていることです。経営層が理念を本気で追いかける姿を見せ、業務のなかにもその価値観を息づかせていくことで、メンバーは「この会社の言葉は本物だ」と実感できるようになります。

理念は語るものではなく、日々の姿勢で伝えていくものです。その誠実な積み重ねが、信頼と共感を育てていきます。

評価制度などに活かされていない

バリューは、メンバーの行動を導く羅針盤であり、組織文化を形づくる土台です。しかし、掲げるだけで評価制度に反映されていないと、メンバーにとっては「理想論」に感じられ、モチベーション低下や不信感につながることもあります。

理念を体現した行動を見つけ、称賛や評価という形で伝えていくことが、バリューを浸透させるためには必要です。例えば、以下のように制度へ落とし込むことで、理念が日常の行動へとつながります。

▼制度・施策とMVVとの連動例

| 制度・施策 | MVVとの連動例 |

|---|---|

| 評価制度 | バリューを行動項目に設定し、新しい提案や改善行動を加点対象にする |

| 表彰制度 | 月ごとに「バリューを体現した人」を全メンバーから推薦・投票し、表彰する「バリュー賞」を設ける |

| 福利厚生 | ビジョンを支援するために、スキルアップ支援制度や社内勉強会を実施 |

| 社内イベント | ミッションに沿った社会貢献活動(ボランティア・地域清掃など)をチーム単位で実施し共有する |

こうした仕組みを通して、理念は“評価基準”でありながら、“称え合う文化”としても根づいていきます。

数字で評価するのではなく「誰かの行動が会社の想いを体現している」と感じられる瞬間を増やすことが、バリューを浸透させるポイントです。

MVVの策定内容がコロコロ変わる

MVVが頻繁に変わってしまうと、会社の方向性や価値観への信頼が揺らぎます。

「この会社の言葉を信じてよいのだろうか」

「本当に同じ未来を見ているのだろうか」

このような不安が生まれると、メンバーの離職や意欲低下につながりかねません。

理念は掲げた瞬間に浸透するものではなく、時間をかけて行動や文化に息づいていくものです。その変化の芽を見届ける前に方向転換を重ねてしまうと、せっかくの浸透の流れも断ち切られてしまいます。

もちろん、時代や組織のフェーズに合わなくなったMVVを見直すこと自体は前向きな行為です。しかし、何度も変えることが目的にならないように、策定時には、メンバーの声を丁寧に拾いながら「長く寄り添える言葉」を見極めることが大切です。

経営陣がMVVの運用に乗り気ではない

どれほど丁寧にMVVを策定しても、経営層が関心を持たず現場任せにしてしまうと、理念は根づきません。MVVは「行動で示すもの」です。トップがMVVを本気で理解し、日々の姿勢で体現してこそメンバーの心に届きます。

浸透に成功している企業では、経営者が定期的に社内イベントや全体会議で理念を語り、自らの経験を交えながら「なぜこのMVVを掲げるのか」を伝えています。また、面談や日々の対話のなかで「この行動は私たちのバリューに沿っているね」といった言葉を交わし、理念を“会話のなかに息づかせる”工夫をしています。

例えば、サントリーではトップメッセージで「やってみなはれ」という精神を繰り返し発信し、経営層から現場まで挑戦を後押しする文化を育ててきました。

経営陣が本気で信じる姿を見せることが、何よりも強いMVVの浸透施策です。理念は語るものではなく、トップの信念を通して“生きた文化”として輝きます。

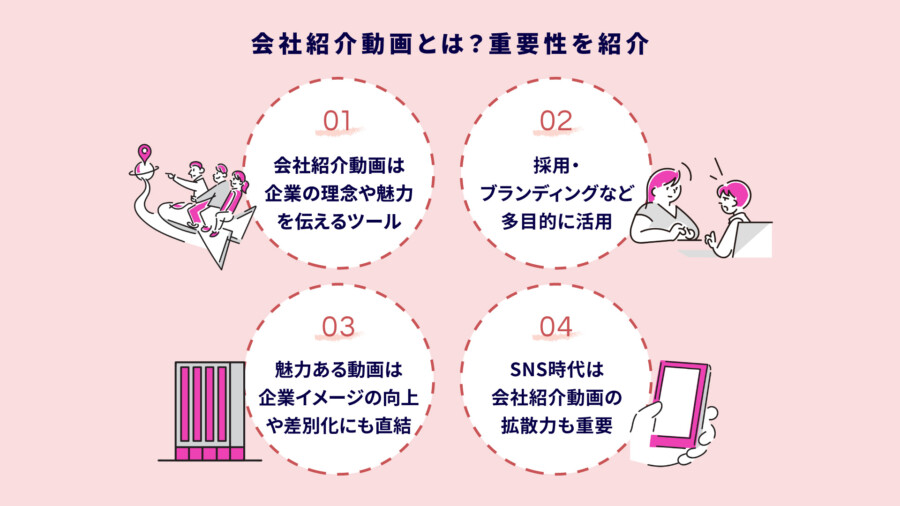

企業の理念と文化づくりならCultiveまで!

社会の変化が激しい今、企業にも“あり方”の見直しが求められています。

そのなかで、会社が何のために存在し、どのような未来を描くのか、その軸となるのがMission(使命)・Vision(未来像)・Value(価値観)です。

明確な理念は、メンバーのエンゲージメントを高めるだけでなく、企業の成長を内側から支えてくれます。

「今の理念がしっくりこない」「新しいフェーズに合わせて再構築したい」と感じている企業は、ぜひ一度立ち止まって見直してみてください。

なお、Cultive(カルティブ)では企業の想いに寄り添った理念策定と、その後の文化浸透施策をサポートしています。

理念策定から文化浸透の企画、デザイン・映像・空間演出・当日運営までを一貫して支援し、ストーリーの芯がぶれない、心に残る体験をつくります。

理念づくりや文化醸成に課題をお持ちの方は、ぜひCultiveへお気軽にご相談ください!

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)