中途採用が難しいと感じる企業が増えている背景

労働人口が減少している現在、特に中途採用においては、これまでのような「会社が人を選ぶ」という一方向的な関係性ではなく、「求職者側が働きたい会社を選ぶ」という関係が定着しています。特に、有力な経験やスキルを持った即戦力となる人材を欲しがる企業は多く、競争率も上がります。

また、企業理念と個人の価値観の合致も重要な課題です。特に転職を考えている人は、今の職場へのやりがいの少なさや、自己実現につながらないモヤモヤを抱えているケースが多くあります。企業の成し遂げたいビジョンやミッションを適切に発信し、自社で働くことの意義を訴求することも大切なポイントです。

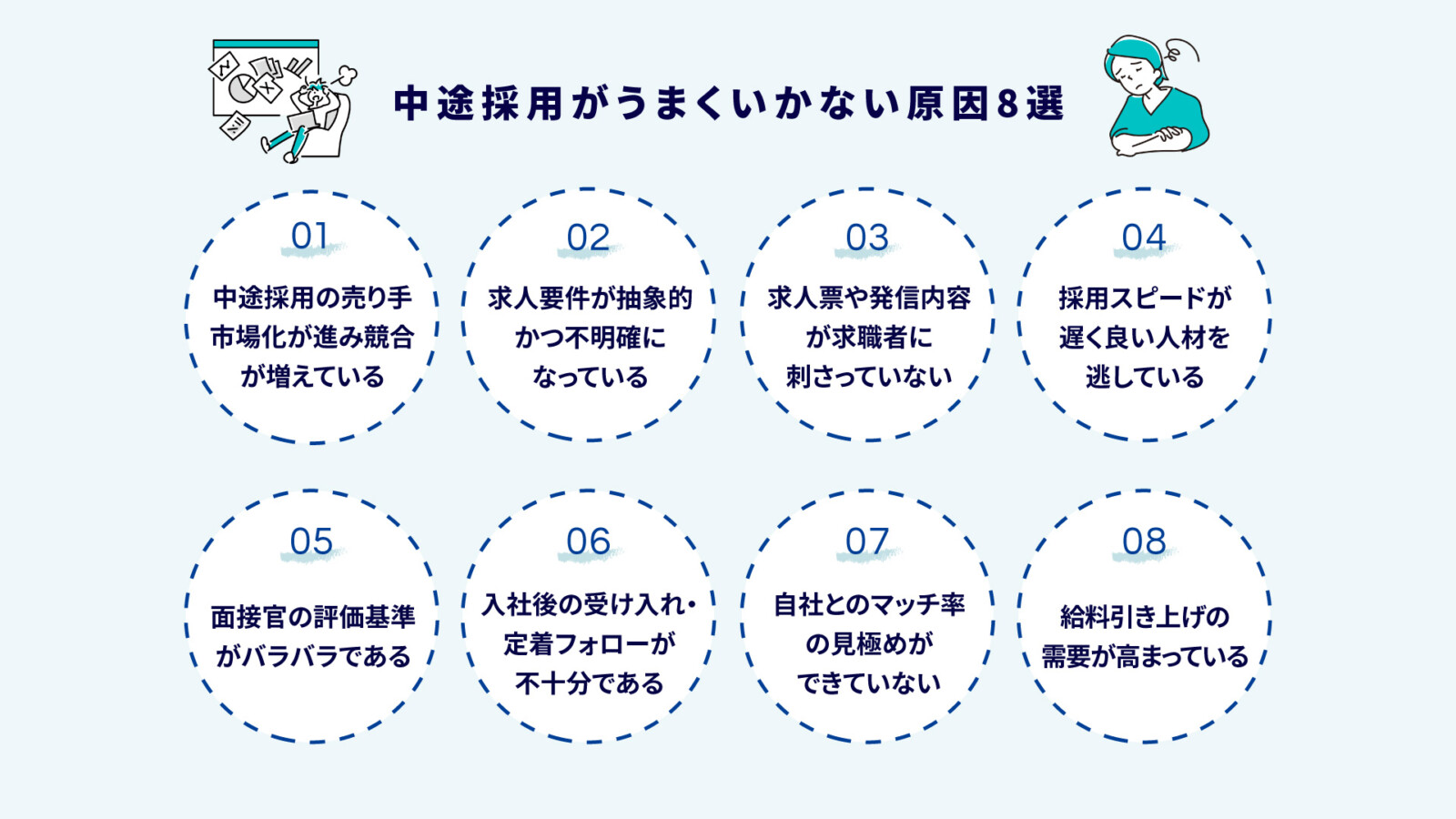

中途採用がうまくいかない原因8選

中途採用が思うように進まない企業には、共通した課題があります。

- ①中途採用の売り手市場化が進み競合が増えている

- ②求人要件が抽象的かつ不明確になっている

- ③求人票や発信内容が求職者に刺さっていない

- ④採用スピードが遅く良い人材を逃している

- ⑤面接官の評価基準がバラバラである

- ⑥入社後の受け入れ・定着フォローが不十分である

- ⑦自社とのマッチ率の見極めができていない

- ⑧給料引き上げの需要が高まっている

それぞれ解説します。

①中途採用の売り手市場化が進み競合が増えている

中途採用市場は近年、深刻な人手不足を背景に“売り手市場化”が進んでいます。優秀な人材ほど複数の企業からオファーを受ける状況が一般的になり、採用競争は激化しています。

特に専門スキルやマネジメント経験を持つ人材は多数の企業から需要が集中し、応募数を集められない企業も少なくありません。

②求人要件が抽象的かつ不明確になっている

求人要件が曖昧なまま採用活動を進めると、求職者が自分に合う求人かどうかを判断できず、結果的にミスマッチを招く恐れがあります。

「即戦力」「コミュニケーション能力」など抽象的な表現だけでは、求める人物像が伝わりにくく、応募者層がばらつく要因にもなります。

③求人票や発信内容が求職者に刺さっていない

求人票や採用サイト、SNSなどの発信内容が求職者の関心に合っていないと、応募につながりにくくなります。

よくあるのが、仕事内容や待遇の羅列に終始し、働く魅力や成長イメージが伝わらないケースです。

さらに、他社との違いが伝わらなければ、数ある求人の中に埋もれてしまい、応募者の心を動かすことはできません。

④採用スピードが遅く良い人材を逃している

書類選考から面接、内定までのスピードが遅いと、優秀な人材ほど他社に先に決まってしまうリスクがあります。

特に中途採用では複数の企業から同時に声がかかるケースが多く、選考に時間をかけすぎると、求職者の関心が薄れてしまうことも。

社内調整や意思決定に時間がかかるほど、採用のチャンスを逃す可能性が高まってしまいます。

⑤面接官の評価基準がバラバラである

面接官ごとに評価基準が異なると、候補者の選考結果にばらつきが生じ、採用判断の一貫性が失われます。

ある面接官はスキルを重視し、別の面接官は性格やカルチャーフィットを重んじるなど、評価軸が統一されていないことが原因です。

その結果、社内で意見が割れたり、優秀な人材を見逃したりするリスクが高まります。

⑥入社後の受け入れ・定着フォローが不十分である

入社後の受け入れ体制やフォローが不十分だと、せっかく採用した中途社員が早期に離職してしまうことがあります。

中途社員は即戦力として期待される一方で、環境に慣れる時間が限られがちです。業務の説明が曖昧だったり、周囲との関係づくりをサポートできていなかったりすると、孤立感や不安を抱えやすくなり、離職につながることもあるでしょう。

⑦自社とのマッチ率の見極めができていない

求職者の価値観や志向性を企業側が十分に把握できず、企業文化との相性を見極められないことが、入社後のミスマッチにつながる原因になります。

スキルや経歴だけで判断してしまうと、価値観のずれが見抜けず、早期離職を招くケースもあります。面接での質問内容が表面的だったり、適性検査を活用していなかったりすることが要因となっています。

⑧給料引き上げの需要が高まっている

人材の流動化が進むなかで、求職者の間では給与や待遇への関心が一層高まっています。

物価上昇やキャリア志向の多様化もあり、「今より条件の良い職場へ」と考える人が増加しています。企業側が提示する給与水準が市場相場より低いと、応募が集まらないだけでなく、在籍社員の転職意欲を刺激するリスクもあります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

中途採用に失敗してしまう典型例

ここでは、中途採用がうまくいかない典型的なパターンを紹介します。

- 具体的な採用計画を設計できていない

- 採用における母集団形成ができていない

- 内定辞退や早期離職を招く採用フローになっている

詳しく解説します。

具体的な採用計画を設計できていない

中途採用でありがちな失敗のひとつが、具体的な採用計画を設計できていないケースです。

例えば「急に人が辞めたから早く採りたい」と場当たり的に採用を進めると、採用人数や時期、求める人材像が曖昧なまま選考を行うことになります。

その結果、母集団の質がばらついてしまい、採用プロセスが長期化するなど内定辞退につながることも少なくありません。

採用における母集団形成ができていない

中途採用で失敗しやすい要因のひとつが、応募の見込みがある人材層(母集団)が十分に形成できていないことです。

求人広告の出稿だけに頼ったり、転職サイト・エージェント・SNSなど外部ツールの活用が不十分だったりすると、応募者が集まらず、選考を進めること自体が難しくなります。

その結果、採用基準を下げざるを得なくなったり、採用活動が長期化したりするケースも見られます。

参考サイト:無料求人掲載サイトランキング|掲載コスト0円で採用を成功させる方法 – しゅふJOB

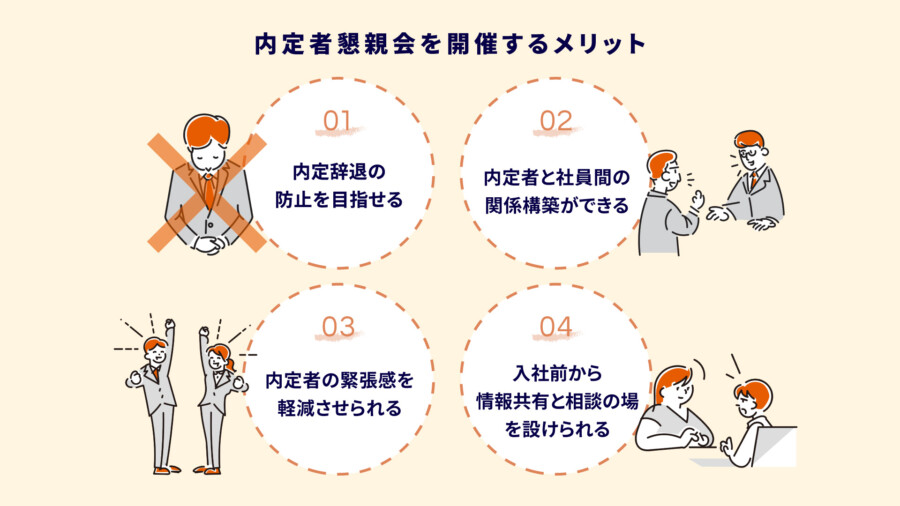

内定辞退や早期離職を招く採用フローになっている

採用しても内定辞退や早期離職が続く背景には、採用段階でのミスマッチが潜んでいます。

待遇や社風、成長機会など、求職者が重視するポイントを十分に伝えられていないと、入社後に「思っていた環境と違う」と感じさせてしまうことがあります。こうした認識のずれが、離職や定着率の低下につながる要因のひとつです。

また、選考中の対応や情報共有が不十分だと、求職者の不安を招き、他社に気持ちが傾いてしまうこともあります。

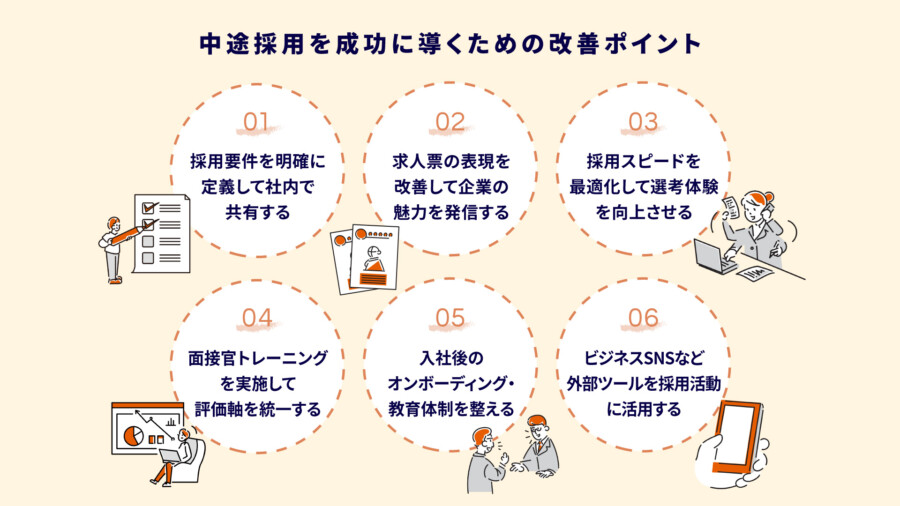

中途採用を成功に導くための改善ポイント

中途採用を成功させるには、採用前の設計から入社後の定着まで、一連の流れを意識して取り組むことが大切です。ここからは、中途採用を成功に導くための改善ポイントを紹介します。

- 採用要件を明確に定義して社内で共有する

- 求人票の表現を改善して企業の魅力を発信する

- 採用スピードを最適化して選考体験を向上させる

- 面接官トレーニングを実施して評価軸を統一する

- 入社後のオンボーディング・教育体制を整える

- ビジネスSNSなど外部ツールを採用活動に活用する

順に見ていきましょう。

採用要件を明確に定義して社内で共有する

中途採用がうまくいかない企業の多くは、求める人材像が社内で共有されていないことに課題があります。

部署ごとに理想像が異なるまま採用を進めると、面接官によって評価基準がばらつき、結果的にミスマッチや採用失敗を招きやすくなります。

まずは、採用ポジションごとに必要なスキル・経験・人物像を明文化し、関係者全員で共通認識を持つことが大切です。その上で、「どんな場面で力を発揮してほしいか」「どんな価値観が社風に合うか」を具体的に話し合いましょう。

要件を明確に定義して共有することで、選考の質が高まり、中途採用を成功へ導けます。

求人票の表現を改善して企業の魅力を発信する

中途採用がうまくいかない背景には、求人票や採用サイトで自社の魅力を十分に伝えられていないケースがあります。仕事内容や条件面だけを並べても、求職者の心には響きません。

例えば「アットホームな職場です」といった抽象的な表現ではなく、「チームで課題を共有し、週1回のミーティングで意見交換を行う」など、実際の働き方を具体的に描くことが大切です。また、社員インタビューや企業の取り組みを紹介することで、他社との差別化にもつながります。

求職者が「この会社で働きたい」と感じるリアルな情報発信が、中途採用成功の土台になります。

採用スピードを最適化して選考体験を向上させる

中途採用がうまくいかない企業では、選考スピードの遅さが原因になることが多いです。書類選考から面接、内定までに時間がかかりすぎると、優秀な人材ほど他社に決まってしまいます。

改善のポイントは、プロセス全体を見直し、社内調整や面接日程の調整を迅速に行える体制を整えることです。例えば、一次面接後すぐに最終面接を設定できるようスケジュールを確保しておく、評価基準を事前に共有して判断をスムーズにするなどが効果的です。

スピーディーで誠実な対応は候補者の印象を高め、中途採用を成功に導くカギとなります。

面接官トレーニングを実施して評価軸を統一する

中途採用がうまくいかない原因のひとつに、面接官ごとに評価基準が異なることがあります。スキルを重視する人もいれば人柄やカルチャーフィットを重視する人もいるなど、判断がばらつくことで採用の一貫性が失われます。

改善策として、面接官トレーニングを実施し、評価軸を明確にすることが大切です。例えば、「スキル」「経験」「価値観」「チーム適応力」といった共通項目を設定し、評価シートで可視化する方法があります。

定期的な振り返り会を行い、面接官同士の認識をすり合わせることで、採用判断の精度が高まり、中途採用の成功につながります。

入社後のオンボーディング・教育体制を整える

中途採用がうまくいかない企業では、入社後のオンボーディングや教育体制が整っていないケースが目立ちます。研修やフォローが不十分だと、業務や人間関係に馴染めず、早期離職につながることも少なくありません。

改善策として、入社初日からのサポート計画を明確にし、上司やメンターによる定期的な面談を実施することが効果的です。また、キャリア面談やスキルアップ研修を通じて成長を支援する仕組みを整えることで、社員のモチベーション維持にもつながります。

採用は入社後の定着までを見据えて設計することが、中途採用成功のカギです。

ビジネスSNSなど外部ツールを採用活動に活用する

中途採用がうまくいかない企業では、自社サイトや求人媒体だけに依存しているケースがあります。募集経路が限られると、理想の人材に出会う機会を逃してしまいます。

そこで有効なのが、「LinkedIn(リンクトイン)」や「Wantedly(ウォンテッドリー)」といったビジネスSNSの活用です。企業の価値観や働く環境をストーリーとして発信すれば、共感を軸にした母集団形成が可能になります。また、スカウト機能を使って求職者に直接アプローチすることで、まだ転職を本格的に考えていない層とも接点を持てます。

採用チャネルを多様化し、能動的な情報発信を行うことが、中途採用を成功へ導くポイントです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

中途採用がうまくいっている企業の共通点

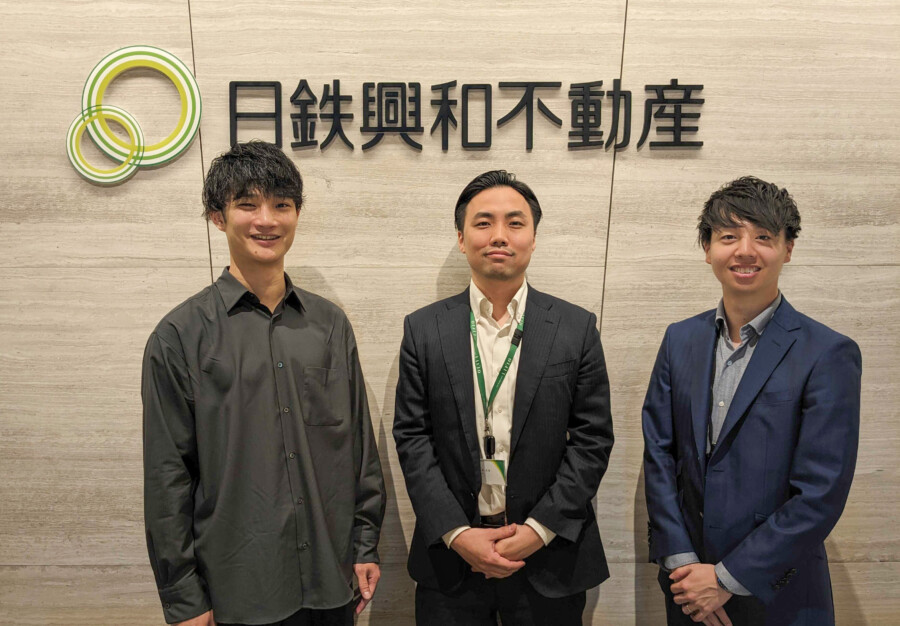

中途採用で成功している企業には共通する特徴があります。ここでは、社内で実際に行われている具体的な取り組みに焦点を当てて紹介します。

- 現場と人事が連携しリアルな採用要件を設計できている

- 応募者にスピーディかつ誠実に対応している

- 入社後もキャリア支援や面談を実施している

詳しく解説します。

現場と人事が連携しリアルな採用要件を設計できている

中途採用がうまくいっている企業では、人事と現場が密に連携し、リアルな採用要件を設計できている点が共通しています。

実際に一緒に働く部署の意見を取り入れ、日々の業務で求められるスキルや経験、成果を上げるための行動特性を具体化することで、理想論ではなく“現場で活躍できる人材像”を明確にしています。

例えば、営業職であれば「新規開拓経験がある」だけでなく「提案型営業で成果を出した経験がある」といった具体的な条件を設定。こうした精度の高い要件設計が、ミスマッチを防ぎ、採用成功へとつながります。

中途採用がうまくいっている企業ほど、現場と人事の連携を重視しています。

応募者にスピーディかつ誠実に対応している

中途採用がうまくいっている企業は、応募者への対応がスピーディで誠実です。書類選考や面接後の連絡が早い企業ほど、候補者からの信頼を得やすく、結果的に内定辞退率も低くなります。

例えば、面接後にすぐフィードバックを伝える、次のステップを明確に案内するなど、丁寧なコミュニケーションを意識するだけで印象は大きく変わります。採用スピードを高めるためには、選考プロセスの短縮や社内調整の効率化も欠かせません。

誠実な対応を徹底することで「この会社で働きたい」と思ってもらえる関係が築け、中途採用の成功につながります。

入社後もキャリア支援や面談を実施している

中途採用がうまくいっている企業は、入社後のフォローにも力を入れています。採用で終わりではなく、オンボーディングや定期的なキャリア面談を通じて、社員の成長やキャリア形成を支援しているのが特徴です。

例えば、入社後3か月・6か月のタイミングで上司や人事が面談を行い、業務の悩みやキャリアの方向性を確認する企業では、定着率や満足度が高い傾向にあります。こうした取り組みは、早期離職の防止だけでなく、社員のモチベーション向上にも効果的です。

採用は、入社後までを含めて設計することが、中途採用を成功に導く大切なポイントです。

中途採用の難しさは雇用体制の見直しから改善しよう

中途採用の難しさは、単に「人が集まらない」ことにとどまりません。

採用計画の立て方から入社後のフォローまで、雇用の仕組み全体を見直すことが求められています。採用要件を明確にし、応募者への対応や入社後のサポートを丁寧に整えることで、採用の質と社員の定着、どちらも高めていくことができます。

Cultiveでは、企業の“らしさ”を活かした文化醸成をサポートし、メンバーのエンゲージメントや一体感を育む社内施策を幅広く支援しています。

オンボーディングに役立つワークショップや、企業理念の解像度を高めてメンバーの体現行動につなげる過程を共に描き、その実践までをお手伝いいたします。

「社員のエンゲージメントを高めたい」

「定着率が悪くて人が育たない」

などの課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)