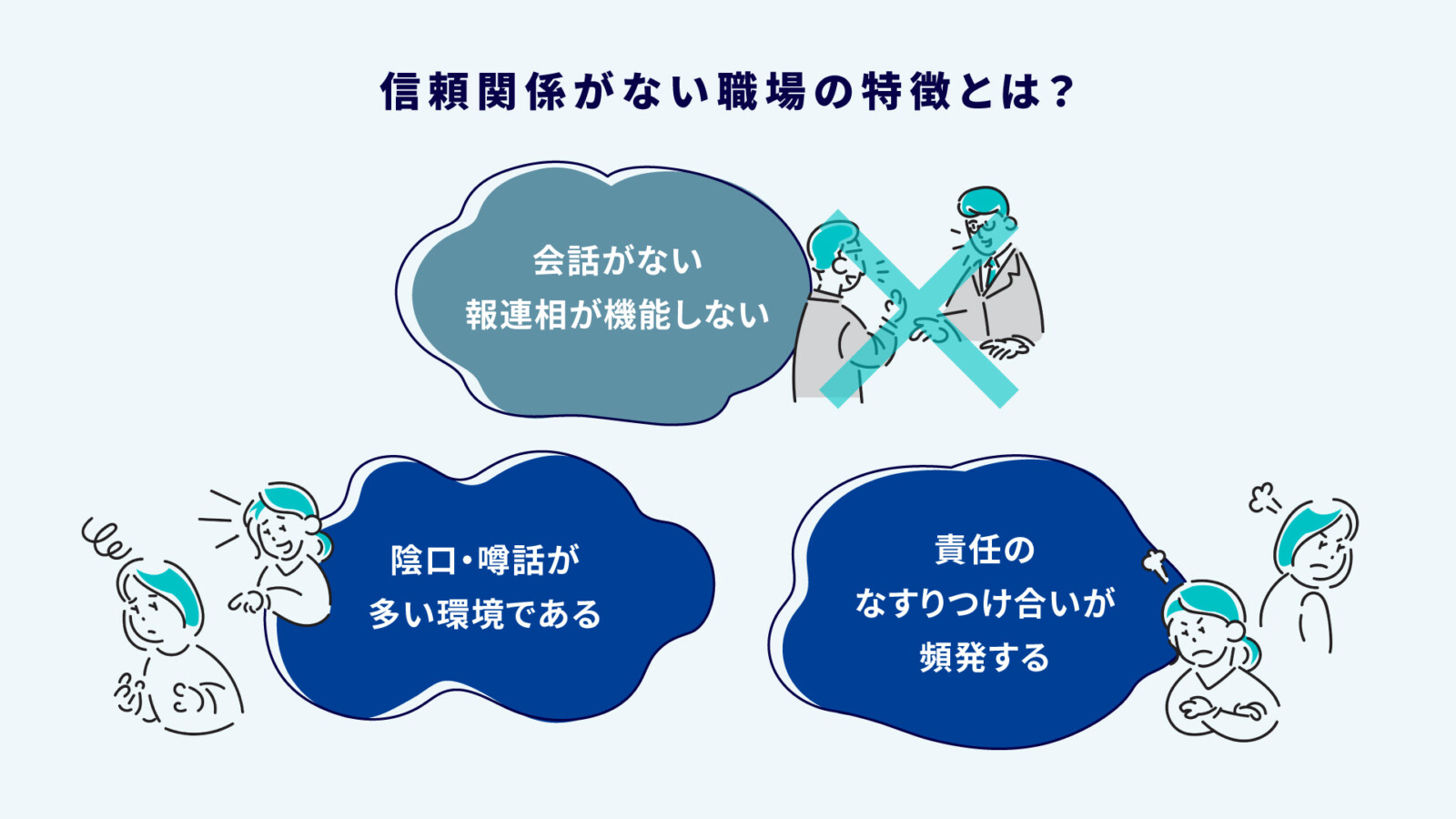

信頼関係がない職場とは?特徴を解説

信頼関係が築かれていない職場では、日々のやり取りや雰囲気に違和感が生じます。

言葉は交わされていても、どこかぎこちなく感じることもあるでしょう。

以下のような特徴が見られる場合は、注意が必要かもしれません。

- 会話がない・報連相が機能しない

- 陰口・噂話が多い環境である

- 責任のなすりつけ合いが頻発する

それぞれ詳しく見ていきましょう!

会話がない・報連相が機能しない

必要最低限の業務連絡だけで、雑談が一切ない職場では自然と空気が重く感じられます。「おはようございます」「お疲れさまです」などの声が小さく、会話を避けるような雰囲気では、コミュニケーションを取りづらくなりがちです。

例えばプロジェクトの進捗状況をメンバー間で共有せず、誰が何をしているのか分からないまま作業が進んでしまう場面が挙げられます。この場合、重複作業が起こりやすくなり、チーム全体のパフォーマンスにも影響を与えかねません。

信頼関係は、情報共有や日常のちょっとした声かけから少しずつ育まれていきます。

陰口・噂話が多い環境である

表向きは和やかに接しているように見えても「陰で他人の言動を批判する」「噂話が絶えない」という職場では、信頼が育ちにくくなります。特に、誰がいないかを見計らって話し出す場面が常態化している職場は、警戒心が高まりやすいです。

例えば、新しく配属されたメンバーがランチの誘いもなく一人で過ごしているなか、周囲が小声で何かを話しているようなシーンは孤立感を生み出しやすくなります。

陰口の多い環境では、誰が自分の味方か分からず、人と関わることに慎重になりがちです。安心して働くためには、互いを尊重する環境が欠かせません。

責任のなすりつけ合いが頻発する

何かトラブルが起きたとき、まず誰の責任かを探す空気がある職場では信頼が育ちにくくなります。特に、上司が部下に責任を押しつけたり、誰も自らミスを認めなかったりする職場は、チームの一体感が失われやすいです。

仮に納期遅れが発生した場合に「聞いていなかった」「確認していないのが悪い」と互いに非を押し付け合っていると、全員が自分を守ることに意識が向くようになります。

その結果、問題解決に向けた協力よりもいかに責任を回避するかが優先されるでしょう。信頼だけでなく、成果にも影響が出てしまうかもしれません。

信頼関係が崩れる原因!なぜ職場に信頼がなくなるのか…

信頼関係の欠如は個人の性格や相性の問題だけでなく、職場全体の仕組みや文化によるケースも少なくありません。

ここでは、信頼が築かれにくい要因を5つご紹介します。

- 上司のマネジメント不足

- 指示内容があいまいで不安定

- 評価制度やルールが不公平

- 業務やメンバー個人への興味の喪失

- 過去の裏切りやハラスメント経験

それぞれの原因がどのようにメンバーの心理に影響を与えるのか、具体例を交えながら見ていきましょう。

上司のマネジメント不足

職場での信頼関係を語るうえで、上司のマネジメントの質は大きな影響を与えます。「やっておいて」と指示を丸投げしたまま状況を把握せず、結果だけを見て叱責するような姿勢では、部下は不安を抱きやすいです。

例えばトラブル発生時に感情的に責め立てて状況を理解しようとしない場合、指導よりも「叱責を避ける行動」が優先されてしまうでしょう。

上司が支援者ではなく「評価者」「裁く人」と思われてしまうと報告や相談もしづらく、組織内の信頼が次第に薄れていきます。部下の成長に寄り添い、対話を大切にするマネジメントが必要です。

指示内容があいまいで不安定

信頼を築くうえで、日々の指示の明確さは大切です。指示が毎回変わったり言われたとおりに進めてもあとから否定されたりする状況が続くと、受け手は混乱しやすくなります。

例えば、ある日は「スピード重視で」と言われ、翌日には「もっと丁寧にやってほしい」と求められると、何を基準に判断すべきか分からなくなります。結果として判断に自信が持てず、指示待ちの姿勢が強まってしまうでしょう。

このような不安定さが続くと「どうせ言っても無駄」と感じ、コミュニケーションの減少や信頼関係の希薄さが生じやすくなります。明確で一貫性のある言葉が、安心感と信頼を築くうえでは必要です。

評価制度やルールが不公平

「同じような成果を出しているのに、評価に大きな差がある」という場面では、不信感を抱きやすいです。信頼関係は、努力や貢献が正当に認められるという前提のうえに成り立ちます。

一部のメンバーだけが上司に気に入られて評価が高かったり、昇進や賞与の基準が曖昧だったりすると「自分の頑張りは意味があるのか」と疑問を持たれます。

ルールや基準を明文化していない職場では、感情や関係性による判断が入り込みやすく、公平性が損なわれやすいです。その結果、メンバー間だけでなく、組織そのものへの信頼も揺らいでしまいます。

業務やメンバー個人への興味の喪失

「誰がどんな業務を担当しているのか分からない」「名前すら覚えてもらえていない」という状態が続くと、働く人は組織への一体感を感じにくくなります。無関心は「大切にされていない」と相手が感じやすいです。

日々の会話で「最近どう?」と気軽に声をかけられることがまったくなく、ただ業務だけを振られる職場では、孤立感や疎外感が生まれやすくなります。

業務や成果に関心を持たれないと働き手は責任感ややりがいを感じにくくなり、自分の存在意義にも疑問を抱きがちです。小さな関心の積み重ねが、信頼を築く土台となります。

過去の裏切りやハラスメント経験

信頼関係は、過去の経験に強く影響されることがあります。かつて信頼していた上司や同僚から裏切られたり、ハラスメントを受けたりした経験がある場合、その傷が癒えないまま残ってしまうことがあります。

もし過去に自分の発言により不当な扱いを受けた経験があると「また同じことが起きるのでは」と警戒心が高まり、安心して発言できなくなるでしょう。その空気が周囲にも伝わり、職場全体の雰囲気が悪化してしまいます。

過去の出来事に対してきちんと向き合い再発を防ぐ姿勢が、あらためて信頼を築くための第一歩です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

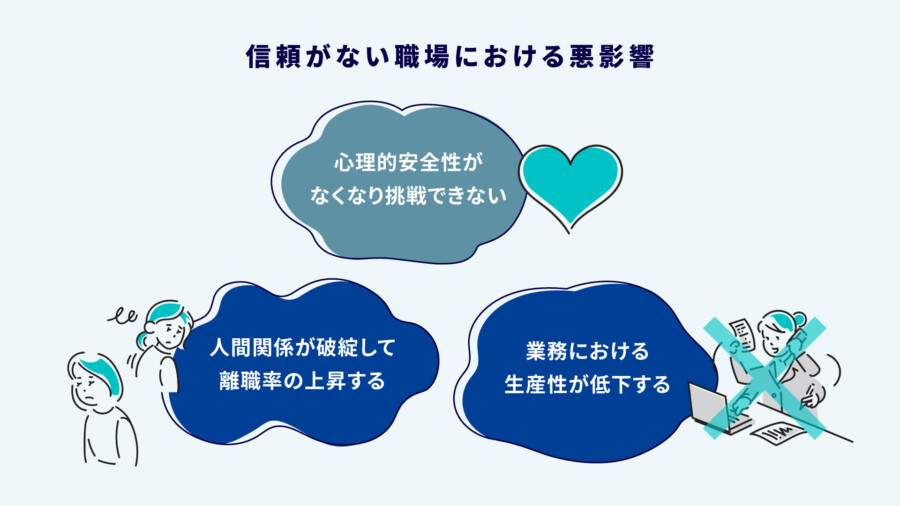

信頼がない職場における悪影響

「なんとなく働きづらい」「気疲れする」と感じる背景には、職場の信頼関係の欠如が潜んでいるかもしれません。

ここでは精神面・人間関係・業務面の3つの観点から、信頼がない職場でよく見られる影響を解説します。

- 心理的安全性がなくなり挑戦できない

- 人間関係が破たんして離職率が上昇する

- 業務における生産性が低下する

心理的安全性がなくなり挑戦できない

「こんなこと言ったら変に思われるかも」「否定されたら嫌だな」という気持ちが先立ち、発言や提案を控えてしまうことがあります。発言できない場面が増えると、職場の心理的安全性は大きく損なわれていきます。これは、個人の自信や成長意欲にも影響を及ぼしかねません。

もし、ミーティングでの発言が否定されるような体験が続くと、次第に「何も言わないほうが楽だ」と感じるようになります。その結果、新しいアイデアや改善提案が出にくくなり、職場に閉塞感が漂ってしまうでしょう。

安心して挑戦できる環境がなければ、働く人のモチベーションも次第に低下していきます。信頼は、安心して声を上げられる場づくりの基礎です。

人間関係が破たんして離職率の上昇する

職場の信頼関係が揺らぐと、些細なすれ違いや誤解がやがて大きな人間関係の亀裂へとつながることがあります。「話しかけづらい」「何を考えているか分からない」といった印象が蓄積すると、相手への不安や不満が膨らみやすくなるからです。

例えば、あるメンバーが孤立していく様子を見ても誰も声をかけようとせず、それが原因でその人が退職してしまうという場面に心当たりのある方はいませんか。

「辞めていく人が多い」「定着しない職場」と感じたとき、それは信頼関係がうまく築けていないサインかもしれません。人が安心して長く働ける環境には、信頼が必要です。

業務における生産性が低下する

信頼関係のない職場では、業務の進行にも悪影響が出やすくなります。情報が共有されず必要なタイミングで必要な連携が取れないと、作業の重複や遅れが発生するからです。

「誰かがやっていると思った」「聞いてないから対応できなかった」などの情報の共有不足や責任回避が日常的に起きていると、全体の業務フローが滞ってしまいます。また、教え合いやサポートが生まれにくくなるため、新人や異動者も孤立しやすくなるでしょう。

信頼があるからこそ「任せる」「助ける」といった協力の姿勢が自然と生まれます。チームとしてのパフォーマンスを発揮するためにも、信頼は不可欠です。

職場の信頼関係を築くための具体的な改善策7選

信頼関係は、一度失われてもゼロから積み上げ直せます。そのためには日々の言動の積み重ねがとても大切です。

ここでは、信頼関係を取り戻し、育むために実践しやすい7つの取り組みを紹介します。できることから少しずつ始めてみませんか?

- まずは自分から「信じる」行動をとる

- 日々の「ありがとう」「ごめんね」を大事にする

- 上司と1on1を活用して対話を増やす

- 役職を問わずメンバー個人の意見を聞く

- 感情ではなく事実でフィードバックする

- 外部の力(研修・ファシリテーター)を借りる

- 守秘義務を徹底し個人が意見を話しやすい環境を目指す

1. まずは自分から「信じる」行動をとる

信頼関係を築くためには、相手に何かを求める前に自分から信じる姿勢を示すことが大切です。

例えば、業務を任せるときに「ミスがあるかも」と疑うのではなく「きっとやってくれる!と信じて任せる」というスタンスが、相手に安心感と責任感を与えます。

「きっと大丈夫」「〇〇さんならできると思っています」といった声かけも効果的です。仮にうまくいかなかったとしても、信じて任せた経験は次への信頼へとつながります。

信頼は与えることで育まれ、やがて返ってきます。まずは自分が変わることから始めてみましょう。

2. 日々の「ありがとう」「ごめんね」を大事にする

何気ない感謝や謝罪の言葉は、信頼関係の土台となります。感謝や謝罪の言葉をしっかり伝えることで相手に対する敬意や誠意が伝わり、安心して関われるでしょう。

例えば「資料、助かりました。ありがとう!」と一言添えるだけで、相手のモチベーションは大きく変わります。また自分に非があるときは素直に認め、謝罪することで誠実さが伝わり、関係性の悪化を防げます。

忙しいとつい省略してしまいがちな言葉ですが、伝えなければ伝わりません。「言わなくても分かるだろう」ではなく「伝えることで信頼が深まる」という意識を持つことが、信頼構築には必要です。

3. 上司と1on1を活用して対話を増やす

信頼関係を築くには、日常的な対話の機会を増やすことが欠かせません。特に上司との関係では1on1ミーティングを活用することで、業務以外の気付きや感情を共有しやすくなります。また、短時間でも定期的に向き合う時間があることで安心感が生まれるでしょう。

「最近はどんなことにやりがいを感じていますか?」「困っていることがあれば教えてください」といった問いかけがあるだけでも、会話は広がりやすくなります。

上司にすべてを話す必要はありません。自分の仕事の進め方や感じている不安などを少しずつ言葉にすることで、相互理解が深まり信頼構築のきっかけになります。

1on1は業務報告の場ではなく、対話を通じて関係性を育むための場です。気負わず、素直な気持ちを言葉にしましょう。

4. 役職を問わずメンバー個人の意見を聞く

信頼関係を育むには立場や役職に関係なく、一人ひとりの声に耳を傾ける姿勢が欠かせません。上下関係にとらわれずにメンバー個人の意見を大切にする文化は、組織に安心感と尊重の空気をもたらします。

- 業務改善のアイデア募集を行い、新人やパートの意見も積極的に取り入れる

- 定期的な社内アンケートや雑談タイムを設けて、自由に意見が言える場をつくる

このような取り組みが「自分の意見も大切にされている」と感じるきっかけになります。

メンバーの意見を受け止める一言があるだけでも、相手の安心感はぐっと高まります。どのような声にも価値があると伝えることが、信頼される組織づくりには不可欠です。

5. 感情ではなく事実でフィードバックする

フィードバックは相手の成長や改善を促す重要な機会ですが、伝え方によっては信頼関係を損ねるリスクもあります。感情に任せた言い方ではなく事実をもとに冷静に伝えることが、建設的な対話につながります。

例えば「なんでこんなミスをしたの?」ではなく「◯月◯日の資料に誤字が3つありました。確認の流れを見直してみましょう」といった伝え方が有効です。相手を責めるのではなく、改善のための視点を共有する姿勢を示します。

曖昧で強い表現は避け「この部分はよかったけれど、ここは工夫できるかもしれませんね」と具体的に伝えることで、受け手も前向きに受け止めやすくなります。

フィードバックは信頼を壊すものではなく、深めるための手段です。事実に基づき相手への敬意を忘れずに伝えることが、健全な職場の空気を育てます。

6. 外部の力(研修・ファシリテーター)を借りる

職場内の信頼関係を改善したいけれど「どう始めればよいか分からない」「感情が絡んで話し合いが進まない」といった壁に直面することもあります。そのようなときは第三者の専門家にサポートを依頼することもひとつの選択肢です。

信頼構築をテーマにしたチームビルディング研修では、ゲームやワークを通じて自然な対話が生まれやすくなります。また、外部ファシリテーターが入ることで、感情的な対立を避けつつ、各自の意見を公平に扱う場づくりが可能になるでしょう。

社内メンバーだから話しにくいという内容も、外部の力を借りることで客観性が保たれ、対話が進みやすくなる場合もあります。自分たちだけで抱え込まず、信頼回復のプロセスに外部の視点を取り入れて、信頼関係のある職場づくりを目指しましょう。

7. 守秘義務を徹底し個人が意見を話しやすい環境を目指す

「話が漏れたらどうしよう」「発言が悪用されないかな」という不安があると、メンバーは本音を話せなくなります。信頼関係を築くには、安心して意見できるような守秘義務がしっかり守られる環境が欠かせません。

例えば匿名で意見を投稿できるチャットツールや、第三者によるフィードバック窓口を設けると、伝えにくい内容でも声を上げやすくなります。

誰かに話したことが漏れて本人の不利益になる場面が一度でもあると、職場が発言しにくい環境になってしまいます。だからこそ、話された内容の取り扱い方には、常に細心の注意が必要です。

安心して語れる環境をつくることが信頼を取り戻すうえで必須であり、チームの結束を深める土台になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|信頼のある職場は仕事も前向きになれる

信頼関係は、職場でのコミュニケーションや働きやすさに直結する、大切な土台です。小さな取り組みでも、積み重ねていくことで職場の雰囲気は変わっていきます。自分でできることから始めていくと、周囲との関係性に少しずつ変化が生まれるでしょう。

今回紹介した7つの改善策は、どれも明日から取り入れられるものばかりです。信頼を回復するプロセスには時間がかかることもありますが、ぜひ焦らず着実に向き合ってみてください。

Cultiveでは、信頼関係の構築やチームづくりに役立つワークショップやカルチャー施策の設計をお手伝いしています。

「もっと話しやすい職場にしたい」

「社内の雰囲気を良くしたい」

このように感じている方は、ぜひお気軽にCultiveへご相談ください!

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)