社内表彰の選考基準とは?基本の考え方

社内表彰の選考基準とは、従業員の成果や貢献を評価するための明確なルールのことです。この基準が適切に設定されているかどうかで、制度の成功・失敗が大きく左右されます。

以下では、選考基準設計で重要な5つのポイントを解説します。

- 選考基準の公平性と納得感を徹底する

- 企業理念やバリューとの整合性を意識する

- 定量評価と定性評価のバランスを取る

- 選考過程を公開して透明性を担保する

- 評価結果に対するフィードバックを実施する

選考基準の公平性と納得感を徹底する

社内表彰制度において最も重要なのは、社員全員が「なぜその人が表彰されたのか」を納得できるような明確かつ共通の評価基準を設けることです。曖昧な基準では、選考に疑問を抱く社員が出てきてしまい、制度そのものの価値を損なってしまいます。

公平性を確保するためには、評価項目を事前に公開することが大切です。「営業成績」「お客様満足度への貢献」「チームワーク」など、具体的な評価軸を明示しましょう。また、評価者を複数人にすることで、個人の主観に偏らない客観的な判断が可能になります。

さらに、定量評価と定性評価の両面で評価することも重要です。数値だけでなく、プロセスや周囲への貢献度なども加味することで、さまざまな働き方をしている社員に公平にチャンスが生まれます。

企業理念やバリューとの整合性を意識する

社内表彰制度は、単なる成績評価ではありません。企業が「どのような行動を評価するか」を示す重要な仕組みであり、組織文化の醸成に大きな影響を与えます。

例えば、企業理念に「挑戦」が掲げられているなら、失敗を恐れず新しいことにチャレンジした社員を評価する賞を設けることが効果的です。「お客様への誠実性」を重視する企業であれば、お客様満足度向上に貢献した社員を称える制度が適しているでしょう。「チームワーク」を大切にする組織なら、部署を越えた連携や後輩指導に力を注いだ社員を表彰することで、協働の文化を強化できます。

MVV(Mission・Vision・Value)をベースにした表彰制度の設計は、企業理念の社内浸透に非常に有効です。表彰を通じて「会社が大切にしている価値観」を繰り返し伝えることで、社員の行動指針として定着していきます。

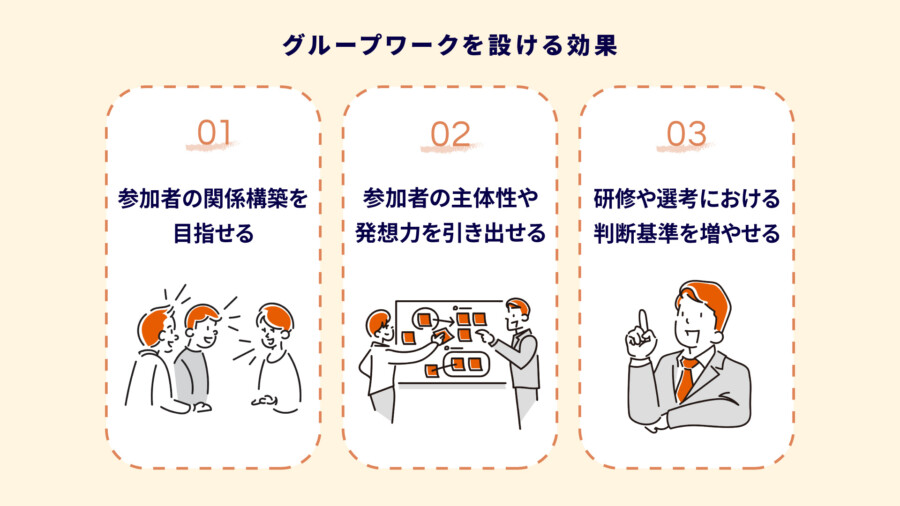

定量評価と定性評価のバランスを取る

売上やKPI達成率などの「数値成果」だけでなく、プロセス・努力・周囲への貢献なども加味することが重要です。定量評価のみに偏ると、裏方業務や育成業務に携わる社員が評価されにくくなってしまいます。

定性評価には、リーダーシップ、コミュニケーション力、問題解決能力、創造性、協調性などが挙げられます。例えば、営業部門では数値成果を重視する一方で、管理部門や技術部門では業務改善への取り組みや知識共有の積極性なども評価項目に含めることで、全社員に表彰のチャンスを提供できます。

具体的な組み合わせ例として、「売上貢献60%+チームへの貢献30%+同僚からの推薦文10%」といったウェイト配分を設定する企業も多く見られます。このようなバランスを取ることで、多様な貢献の仕方を認める制度になります。

選考過程を公開して透明性を担保する

表彰者の決定プロセスを曖昧にせず、「どのように・誰が・どの基準で選考したのか」を社員に共有することで、不公平感を排除し信頼構築につながります。

透明性のある制度設計例として、「部門ごとに候補者を選出→人事部による一次審査→役員による最終審査」といったフローを公開することが効果的です。また、「社内投票50%+役員判断50%」のような組み合わせ方式も、客観性と経営的視点の両方を取り入れられる優れた方法です。

選考委員会のメンバー構成も重要なポイントです。人事部、各部門の代表者、役員などバランスの取れた構成にすることで、多角的な視点からの評価が可能になります。

評価結果に対するフィードバックを実施する

表彰された社員には「なぜあなたが選ばれたのか」を具体的に伝えることで、モチベーション維持と今後の成長につなげることができます。単に「おめでとうございます」だけでなく、評価されたポイントや今後への期待を丁寧に伝えましょう。

一方、表彰されなかった社員にも「評価されていた点」「今後の成長に向けたアドバイス」などの前向きなフィードバックをおこなうことが大切です。これにより、次回への意欲につながり、制度全体への納得感が高まります。

フィードバックがないと、選考理由が不明確になり、表彰制度そのものの価値が損なわれてしまいます。時間はかかりますが、一人ひとりに対する丁寧な対応が、制度の成功を左右する重要な要素です。

表彰制度を成功させる工夫

選考基準の設計と合わせて、表彰制度全体を成功に導くための工夫も重要です。

以下では、制度の魅力を高め、社員の参加意欲を向上させるポイントをご紹介します。

- ユニークな表彰カテゴリで多様性を尊重

- インパクトのある副賞・記念品を用意

ユニークな表彰カテゴリで多様性を尊重

「MVP」「新人賞」といった一般的な賞だけでなく、「縁の下の力持ち賞」「ミスゼロ賞」「チャレンジ賞」など、成果以外の価値にも光を当てるカテゴリ設計が重要です。

多様な表彰カテゴリがあることで、さまざまなタイプの社員が評価される仕組みになります。例えば、営業成績では目立たないものの、チーム内で困っている同僚を支援し続けた社員や、地道にミスのない業務を継続している社員なども表彰の対象となります。

実例として、社内投票で決まる「ベストチーム賞」を設ける企業もあります。個人の成果だけでなく、部署やプロジェクトチーム単位での協力や連携を評価することで、組織全体のチームワーク向上が期待できます。

インパクトのある副賞・記念品を用意

副賞は単なる報酬ではなく、社員の記憶に残る体験やモノであることが理想的です。表彰の価値を高め、他の社員にとっても「憧れの対象」となるような工夫が大切です。

記念トロフィーや表彰状は、表彰されたことが形として残る重要なアイテムです。社員の名前を刻印したオリジナルトロフィーなら、長く大切にしてもらえるでしょう。

体験型の副賞として、旅行券や社長との会食、特別休暇などが効果的です。特に社長との会食は、経営陣との距離が縮まる貴重な機会として喜ばれることが多いです。

重要なのは、「表彰されたことが周囲に自然に伝わること」「社内で憧れの存在になること」です。副賞の内容や価値によって、制度全体の魅力が大きく左右されます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社内表彰のアイデアと選考基準集

具体的な表彰制度のアイデアと、それぞれの選考基準について詳しくご紹介します。

自社の組織文化や業務特性に合わせて、適切なものを選択・カスタマイズしてください。

- 年間/月間MVP賞

- 永年勤続賞

- バリュー賞

- 新人賞

- チームワーク賞

- 社会貢献/教育貢献賞

年間/月間MVP賞

企業で最も一般的な表彰制度の一つで、年間・月間の業績や成果が最も優秀な社員に贈られる賞です。多くの企業で導入されており、社内での権威付けやモチベーション向上に大きな効果を発揮します。

選考基準としては、数値成果(売上、KPI達成度、お客様満足度など)と行動評価(リーダーシップ、挑戦心、チームへの貢献など)を組み合わせて評価されるケースが多く見られます。定量的な成果だけでなく、プロセスや周囲への影響も重視することで、より公平な評価が可能になります。

永年勤続賞

長期間勤務し続けた社員を称える制度で、勤務年数を主要な基準とする分かりやすい表彰制度です。一般的には10年、20年、30年といった区切りで表彰を行います。

選考基準は「勤務年数」が基本となりますが、勤務態度や社内貢献度が加味される場合もあります。単に在籍しているだけでなく、会社の発展に寄与してきた姿勢を評価することで、制度の価値を高めることができます。

この表彰制度は、退職防止や定着促進の効果も期待できます。転職が一般的になった現代においても、長期間貢献してくれた社員への感謝を示す重要な制度です。

バリュー賞

企業のMVV(使命・ビジョン・価値観)を体現した社員に贈られる表彰で、組織文化の醸成に直結する重要な制度です。企業理念の浸透と実践を促進する効果があります。

具体的な行動基準として、誠実さ、挑戦心、チーム志向、お客様第一主義、イノベーション創出などが挙げられます。これらの価値観を日常業務で実践し、他の社員の模範となった人を表彰します。

選考では、具体的なエピソードや行動事例が重視されます。「お客様のために自分の時間を犠牲にして対応した」「失敗を恐れず新しい取り組みにチャレンジした」など、企業価値観を体現する行動を詳しく評価することが大切です。

新人賞

入社1年目などの新入社員を対象にした賞で、早期戦力化や意欲・成長の著しい新人を表彰します。新入社員にとって大きな励みとなり、先輩社員にとっても刺激になる制度です。

選考基準は成果だけでなく、適応力・コミュニケーション力・学習意欲・チャレンジ精神なども重要な評価要素です。新人ならではの視点で提案した改善アイデアや、積極的な姿勢での業務への取り組みなども評価対象となります。

チームワーク賞

個人ではなく「チーム」全体の協力や成果を称える表彰で、部署・プロジェクト単位での貢献を評価し、組織横断的な連携促進に寄与します。

選考基準には、協調性・コミュニケーション力・成果のバランスが重視されます。困難な目標に対してチーム一丸となって取り組んだ姿勢、メンバー間での知識共有や支援、部署を越えた連携などが評価ポイントです。

社会貢献/教育貢献賞

社外への社会貢献活動や社内教育・育成に尽力した社員を称える賞です。企業の社会的責任や長期的視点での人材育成意識を反映した表彰制度といえます。

選考基準として、ボランティア活動、CSR活動への参加、地域貢献活動、後輩指導・メンタリング、ナレッジ共有、研修講師などが挙げられます。業務時間外の活動も含めて、幅広い貢献を評価することが特徴です。

事例で学ぶ!選考基準が明確な企業の表彰制度

実際に成功している企業の表彰制度を詳しく見ることで、効果的な選考基準設計のヒントを得ることができます。

以下では、3社の特徴的な取り組みをご紹介します。

- ローソン:数値+行動基準で公正性を確保

- サイボウズ:チーム貢献重視の文化醸成型

- 株式会社CINC:自分の取り組みを評価する自画自賛企画

ローソン:数値+行動基準で公正性を確保

ローソンは2018年から社内表彰制度を刷新し、「ローソン・チャレンジ大賞」を創設しました。この制度の最大の特徴は、売上などの定量成果に加え、企業ビジョンや行動指針と連動した行動基準も重視している点です。

同社の選考基準は、「チャレンジのプロセス」と「仕事に対するスタンス」に重点を置いています。単なる数値成果ではなく、職場での創意工夫や業務改善への取り組み、自発的なチャレンジ精神を評価する仕組みになっています。

複数段階の審査プロセスも透明性確保のポイントです。全社員から応募を募り、社内審査を経て、最終的に社長・役員によるプレゼン審査で決定されます。この過程を公開することで、公正性を担保し、従業員からの高い信頼を得ています。

サイボウズ:チーム貢献重視の文化醸成型

サイボウズの「サイボウズオブザイヤー」は、「ありがとう」をキーワードとした独特な表彰制度として注目されています。一般的なMVP賞とは異なり、「売上をあげた人」ではなく、「”ありがとう”をたくさん集めた人」で受賞者を決定しているのが特徴です。

選考基準の核となるのは、社内での感謝の声です。社員同士が「ありがとう」メッセージを送り合い、その数や内容をもとに表彰者を決定します。これにより、数値では見えにくいチームワークや支援の姿勢、日常的な協力関係が評価される仕組みになっています。

同社では投票率100%を目指さず、強制ではなく自発的な感謝の表現を重視しています。「これは仕事です。やってください!」という義務ではなく、一人ひとりのモチベーションを大切にし、自然な感謝の循環を生み出すことに成功しています。

株式会社CINC:自分の取り組みを評価する自画自賛企画

株式会社CINCの「ベスト・オブ自画自賛で賞」は、従業員が自分の取り組みを自ら評価・発表するユニークな企画です。毎月実施されるこの制度は、従業員の自己肯定感向上と情報共有の促進を目的としています。

選考基準は、1ヵ月間を通じて自身が最も力を入れた取り組みをポスター形式で発表し、その内容や創意工夫を評価することです。自分自身の成果や工夫を客観的に振り返り、他の社員にも共有する仕組みになっています。

最終的な受賞者は、役員による討議や社内投票によって決定されます。この過程で、各社員の取り組みが全社的に共有され、ナレッジの蓄積や相互学習が促進される効果があります。

月に一度の頻度で実施されるため、多くの社員に表彰の機会があることも大きな特徴です。年に1回の表彰制度では限られた人しか選ばれませんが、月次開催により多様な貢献を認めることができ、社員のモチベーション維持に効果的です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

組織活性化につながる社内表彰式ならCultiveへ

社内表彰制度の成功には、明確で公平な選考基準の設計が不可欠です。企業理念との整合性を保ちながら、定量・定性評価のバランスを取り、透明性のある選考プロセスを構築することで、社員の納得感と信頼を得ることができます。

ローソンの行動基準重視、サイボウズの感謝文化、CINCの自己評価システムなど、各企業の成功事例からも分かるように、自社の特性や文化に合った独自の工夫を取り入れることが重要です。多様な働き方や貢献の仕方を認める柔軟な制度設計により、組織全体の活性化と成長を促進できるでしょう。

また、Cultiveでは表彰式をはじめとした社内イベントや、エンゲージメントにつながる社内施策を幅広くサポートしております。

会社の“想い”や“らしさ”を抽出し、カタチに変えて、メンバーと分かち合えるストーリーにしてご提案いたします。

「理念を体現行動につなげたい」「エンゲージメントを高めて協働を促進したい」

そのような課題を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)