カンファレンスとは

カンファレンスとは、多くの人が集まり特定のテーマについて意見交換や情報共有をおこなう場を指します。ビジネスから医療、学術分野まで広く活用されています。ここではその基本的な意味や語源、分野ごとの使われ方について詳しく見ていきましょう。

- カンファレンスの意味

- カンファレンスの語源

- 日常・ビジネス・医療などでの使われ方の違い

カンファレンスの意味

カンファレンスとは、特定のテーマについて意見交換や情報共有をおこなうための会議や討議の場を指します。主催者や登壇者、一般の参加者など、さまざまな役割の人が関わるのが特徴です。規模は小規模から大規模まで幅広く、オンライン・オフラインの両方で開催されることが一般的です。ビジネスや学術など多くの分野で活用されています。

カンファレンスの語源

「カンファレンス(conference)」は英語由来の言葉で、その語源はラテン語の“conferre(コンフェッレ)”、つまり「ともに持ち寄る」という意味にあります。この言葉は、知識や意見を共有し合うことを表しています。英語圏では、ビジネスにおける会議のほか、大学の競技連盟など団体名としても使われることがあり、用途は非常に広範です。

日常・ビジネス・医療などでの使われ方の違い

カンファレンスは使用される場面によって意味や目的が異なります。日常的な用途では、例えば、学校の三者面談のように、関係者が集まって意見を交わす集まりをカンファレンスと呼ぶことがあります。

ビジネス分野では、業界動向の共有を目的とした「マーケティングカンファレンス」など、大規模イベントとして実施され、講演や交流がおこなわれるのが一般的です。

医療分野では、医師・看護師・介護士らが集まり、患者の治療方針やケア計画について多職種で検討する「ケアカンファレンス」「症例検討会」などが該当します。

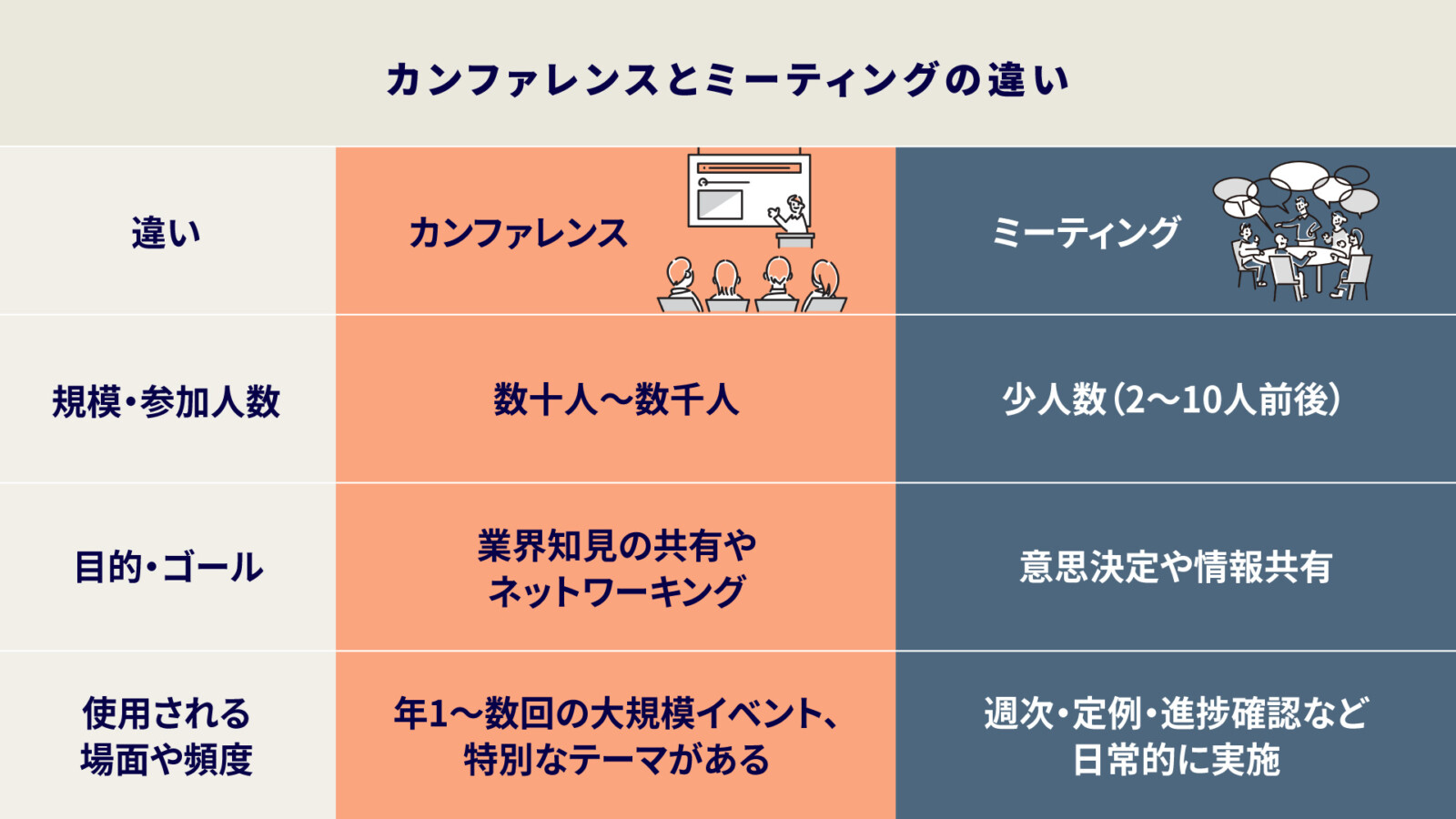

カンファレンスとミーティングの違い

一見似ている「カンファレンス」と「ミーティング」ですが、実は目的や規模、使用される場面に明確な違いがあります。

ここでは、両者を正しく理解するために、それぞれの違いを具体的な観点から整理してご紹介します。

- 規模・参加人数の違い

- 目的・ゴールの違い

- 使用される場面や頻度の違い

- 他の関連用語(セミナー・シンポジウム・ディスカッション)との違い

規模・参加人数の違い

カンファレンスとミーティングの違いを明確にするうえで、特に分かりやすいのが「規模」と「参加人数」です。

以下の表に両者の代表的な特徴をまとめました。

| 項目 | カンファレンス | ミーティング |

|---|---|---|

| 想定される人数 | 数十人〜数千人規模 | 2〜10人程度の少人数 |

| 開催場所・方法 | 大ホール、イベント会場、オンライン配信など | 会議室、Web会議ツールなど |

| 主な目的 | 情報発信、交流、意見交換 | 意思決定、課題共有、議論 |

| 雰囲気 | 公開性が高く、オープンな場 | クローズドで密なコミュニケーション |

このように、カンファレンスは大規模な場で情報を発信する場であり、ミーティングは少人数での具体的な議論に適しています。

目的・ゴールの違い

カンファレンスとミーティングは一見似ていますが、目的や関係性の構造に明確な違いがあります。ミーティングは少人数でおこなわれ、業務の進捗確認や課題の共有、意思決定などが主な目的です。参加者全員が対等な立場で発言し、実務的な合意形成を目指します。

一方カンファレンスは、主催者や登壇者が情報や知見を発信し、参加者はそれを受け取ります。知識の習得やネットワーキングを目的とした場であり、発信者と受信者の役割がはっきり分かれている点が特徴です。

また、ミーティングは非公開であることが多いのに対し、カンファレンスは事前に広報され、公開性が高いことも大きな違いの一つです。さらに、開催規模や所要時間にも差があるため、目的に応じて使い分けることが求められます。

使用される場面や頻度の違い

ミーティングとカンファレンスは、実施される場面や開催頻度にもはっきりとした違いがあります。ミーティングは、週次や月次の定例会議、業務の進捗確認や報告、意思決定を目的とする場として、日常的に繰り返しおこなわれます。比較的カジュアルな場も多く、頻度は高めです。

一方でカンファレンスは、年に1〜数回といった低頻度で開催され、特定のテーマに基づいて企画される大規模なイベントです。社外の関係者や有識者を招き、知見を共有したり、業界の最新動向を議論したりすることが目的となります。

例えば、営業チームが毎週おこなう「営業会議」は典型的なミーティングですが、「業界合同カンファレンス」は事前準備をともなう非日常的な集まりです。

他の関連用語(セミナー・シンポジウム・ディスカッション)との違い

カンファレンスという言葉は、セミナーやシンポジウム、ミーティングなどの類似用語と混同されやすいですが、それぞれに目的や形式、使われ方に明確な違いがあります。以下の表で特徴を比較してみましょう。

| 用語 | 参加規模 | 目的 | 形式・特徴 |

|---|---|---|---|

| ミーティング | 少人数 | 意思決定・情報共有 | 双方向の議論。参加者全員が発言する実務的な会議。 |

| セミナー | 中規模 | 教育・知識の提供 | 講義形式。講師が参加者に情報を伝える一方向的な場。 |

| シンポジウム | 中〜大規模 | 特定テーマに関する討論・発表 | 複数の登壇者が登場し、専門的な視点でテーマを掘り下げる。 |

| カンファレンス | 中〜大規模 | 知見共有・ネットワーキング | 複数セッションで構成。業界知識の発信と参加者交流の場。 |

それぞれのイベントが持つ特徴を理解することで、シーンに応じた適切な使い分けができるようになります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

カンファレンスが活用される主なシーンとは

カンファレンスは、特定の業界や分野に限定されるものではなく、さまざまなシーンで活用されています。

目的や参加者の特性に応じて、その内容や形式も多様です。以下では、代表的な活用分野を紹介します。

- ビジネス分野|社内外カンファレンス、株主カンファレンスなど

- 医療・福祉分野|ケアカンファレンスなど

- 学術・教育分野|学会・研究発表など

- スポーツ分野|国際的な競技連盟など

ビジネス分野|社内外カンファレンス、株主カンファレンスなど

ビジネスにおけるカンファレンスは、単なる会議を超えて企業活動の重要な場として活用されています。

社内では、経営層がビジョンを共有する経営カンファレンスや、部門間の連携強化を目的とした全社会議などがおこなわれ、組織の方向性を統一するために用いられます。

社外では、マーケティングカンファレンスや製品発表会、投資家向けの決算説明会(いわゆる株主カンファレンス)などが代表例です。これらは企業のブランド力向上や市場へのメッセージ発信の機会として機能します。

最近では、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型の開催も増えており、グローバルに情報を発信しやすい環境が整いつつあります。

医療・福祉分野|ケアカンファレンスなど

医療・福祉の現場における「カンファレンス」は、チーム医療やケアの質を高めるうえで欠かせない要素です。特に「ケアカンファレンス」は、多職種が連携して患者や利用者の支援方針を検討する重要な場として機能しています。

参加メンバーには、医師・看護師・介護士・リハビリ職・ソーシャルワーカーなどが含まれ、身体面だけでなく生活全体を見据えた支援計画が話し合われます。テーマは、入退院時の支援方針や在宅復帰支援、サービス調整など多岐にわたります。

開催頻度は週1回やケース発生時など現場によって異なりますが、定期的におこなうことでチームの連携を強化できます。なお、「医療安全カンファレンス」や「症例検討会」もこの分野における代表的なカンファレンスの一例です。

学術・教育分野|学会・研究発表など

学術・教育分野におけるカンファレンスは、研究者や教育関係者、大学院生などが集まり、日頃の研究成果を発表し、知見を共有する場として広く認知されています。専門分野ごとの学会が主催することが多く、分野の発展に大きく貢献しています。

発表形式も多様で、論文をもとにしたオーラルセッションや、ポスター掲示によるプレゼンテーションなど、参加者の目的や分野に応じて構成されるのが特徴です。近年は、国際カンファレンスもオンラインで参加できるようになり、学際的な交流が進んでいます。

このようなカンファレンスは、単なる情報発信の場ではなく、「研究活動の可視化と研究者間の交流」を促進する重要な場と位置づけられています。

スポーツ分野|国際的な競技連盟など

スポーツ分野における「カンファレンス」という言葉は、他の分野と比べてやや馴染みが薄いかもしれませんが、ここでも重要な役割を果たしています。例えば、FIFA(国際サッカー連盟)やIOC(国際オリンピック委員会)などが主催する国際カンファレンスでは、競技ルールの見直しや大会運営に関する方針が各国代表によって討議されます。

また、アメリカの大学スポーツにおいては、「Big Ten Conference」や「Pac-12 Conference」といったように、特定の地域や大学群をまとめる競技連盟自体を「カンファレンス」と呼ぶケースもあります。

このようにスポーツ領域では、会議体としての意味に加え、団体組織そのものを指す用語としても「カンファレンス」が使われており、定義が広がっていることが特徴です。

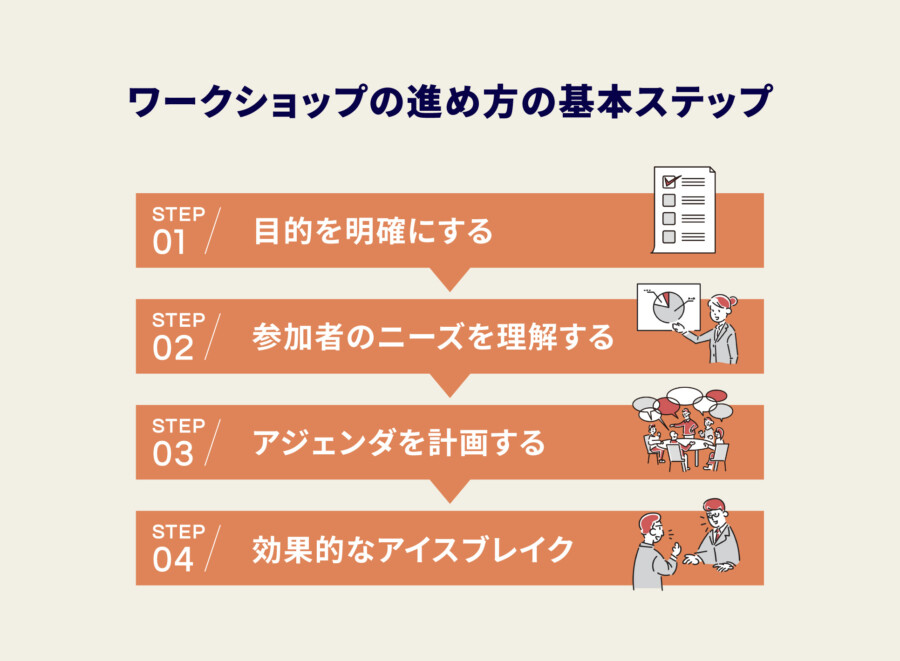

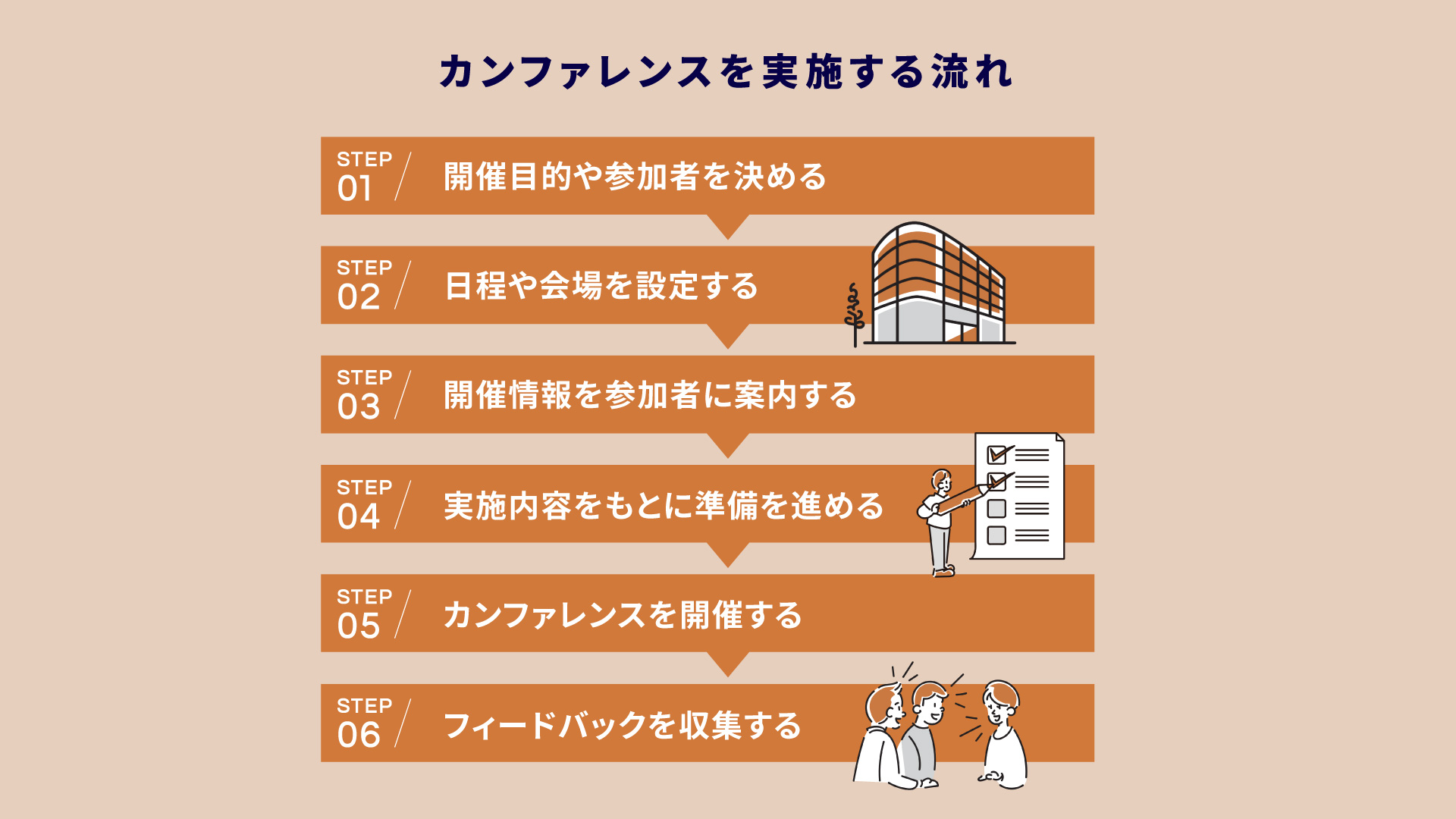

カンファレンスを実施する流れ

カンファレンスは規模や形式にかかわらず、企画から実施、振り返りまでの一連の流れを計画的に進めることが重要です。

ここでは、開催までの一般的なステップを整理してご紹介します。

- 開催目的や参加者を決める

- 日程や会場を設定する

- 開催情報を参加者に案内する

- 実施内容をもとに準備を進める

- カンファレンスを開催する

- フィードバックを収集する

1. 開催目的や参加者を決める

カンファレンスの準備において、最初におこなうべき最重要のステップが「開催目的」と「参加対象者」の明確化です。これは、その後の内容設計や会場選定、告知方法などにも大きく影響します。

まず、「誰に」「何を」「なぜ伝えるのか」という基本を決めることで、カンファレンスの方向性が定まります。例えば、社内会議であれば、経営層に方針を伝えるのか、部門間での情報共有をおこなうのかによって構成が変わります。

医療現場であれば、患者支援を目的とする場合には多職種の参加が求められますし、ビジネスイベントではお客様や業界関係者を対象にすることが一般的です。目的に応じて、最適な参加者層を定義することが成功の第一歩です。

2. 日程や会場を設定する

カンファレンスの目的と参加者が決まったら、次におこなうべきは日程と会場の設定です。開催準備のスタート地点となるこのステップでは、複数の条件をバランスよく検討する必要があります。

会場選定では、想定される参加人数に対応できる広さや、参加者のアクセスしやすさ、音響・映像機材、インターネット環境などの設備が重要な判断基準になります。特に企業イベントや医療・学術系のカンファレンスでは、発表や記録が必要になるため、設備の充実度が成功に直結します。

また、オンライン開催やハイブリッド形式も一般化しており、遠隔地からの参加やオンデマンド視聴を取り入れることで、参加者の幅を広げられる利点があります。対象者や目的に応じて、最適な開催形態を選ぶことがポイントです。

3. 開催情報を参加者に案内する

日程と会場が決まったら、次に重要なのが参加者への案内です。広報と招集のタイミングが遅れると出席率や準備に支障が出るため、早めの情報発信が求められます。

案内方法は、目的や対象者に応じて選びましょう。社内イベントであれば、社内掲示やメール通知、グループウェアでの案内が有効です。外部向けであれば、案内状、パンフレット、Webサイト、申し込み用フォームなどを組み合わせて活用します。

参加者に伝えるべき基本情報としては、以下の内容を押さえておきましょう。

- 開催日時

- 会場またはアクセス情報(オンラインURLなど)

- カンファレンスの目的と概要

- 参加対象者・定員

- 申し込み方法と締切日

- 問合わせ先

明確な案内で参加のハードルを下げることが、円滑な運営につながります。

4. 実施内容をもとに準備を進める

開催の骨組みが整ったら、当日の進行に向けて具体的な準備作業に入ります。ここでは、カンファレンスの内容に即したタスクを一つずつ丁寧に進めていくことが求められます。

まず必要なのが、時間ごとの進行台本(アジェンダ)の作成です。セッションの順番、登壇者の持ち時間、休憩や質疑応答のタイミングなどを明記し、全体の流れを把握できるようにします。併せて、司会・記録・受付・誘導などの役割分担も決めておくと当日の混乱を防げます。

また、プロジェクターやマイクなどの機材手配、資料の印刷・配布準備も早めに進めましょう。パネルディスカッションや分科会形式のセッションがある場合は、モデレーターとの事前すり合わせも重要なポイントです。

5. カンファレンスを開催する

準備が整ったら、いよいよカンファレンス当日を迎えます。スムーズな進行のためには、事前に立てた計画に沿って着実に運営をおこなうことが大切です。

まずは、受付の段取りを明確にしておきましょう。受付担当を配置し、名簿や名札、配布資料の確認などをスムーズに進めることで、参加者の第一印象も大きく変わります。また、機材トラブルや急な変更が発生した場合に備え、主催側の連携体制や代替手段も用意しておくと安心です。

各セッションでは、時間配分を厳守することが全体の成功につながります。進行役や登壇者のサポート、質疑応答のタイミング管理など、細かな運営が求められます。登壇者のフォローや会場の空気づくりも含め、参加者が安心して集中できる環境を整えることが大切です。

6. フィードバックを収集する

カンファレンス終了後は、実施内容を振り返り、次回への改善につなげるためのフィードバック収集が欠かせません。開催自体がゴールではなく、学びを次に活かすプロセスとして位置づけることが重要です。

代表的な手法としては、参加者アンケートの実施や登壇者・関係者へのヒアリングがあります。Webフォームを活用すれば手軽に集計でき、自由記述欄を設けることで具体的な意見も得られます。また、運営スタッフによる会議録や振り返りミーティングも有効です。

さらに「目的は達成されたか?」を検証するために、KGI(最終目標)やKPI(中間指標)をあらかじめ設定しておくと、評価がしやすくなります。例えば「参加者満足度90%以上」や「新規問合わせ数〇件」など、数値で成果を確認できる視点も重要です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

カンファレンスを開催する際のポイント

カンファレンスを主催・運営する際には、内容だけでなく、準備や当日の対応まで実務的な注意点が数多くあります。イベント経験が浅い担当者でも安心して進行できるよう、押さえておくべきポイントを以下に整理しました。

- 目的や実施内容を明確にして周知させる

- 参加者に合わせた規模・アクセスの会場を用意する

- オンラインでの参加方法やプログラムも視野に入れる

- カンファレンス運営企業への依頼を検討する

目的や実施内容を明確にして周知させる

カンファレンスの企画段階で特に重要なのは、「何のために開催するのか」という目的を明確にすることです。これが曖昧なままでは、内容がぶれたり、参加者の満足度が下がる原因になります。

まずは、「情報共有」「学習」「ネットワーキング」など、開催目的を言語化しましょう。そのうえで、社内・社外・業界関係者など、想定される参加者層に合わせて伝えるべき内容やプログラムを調整することが重要です。

また、参加者には「開催趣旨」「概要」「登壇者」「得られる成果」といったポイントを簡潔に伝えることが求められます。周知手段としては、メール案内やWebサイト掲載、パンフレットの配布、SNSでの発信など、複数のチャネルを組み合わせると効果的です。

参加者に合わせた規模・アクセスの会場を用意する

会場の選定は、参加者の満足度や当日のスムーズな運営に大きな影響を与える重要な要素です。カンファレンスの目的や対象者に応じて、最適な場所を選ぶことが求められます。

例えば、社内向けイベントであれば、自社の会議室や研修室で十分な場合もあります。一方、業界全体を対象とした大規模なカンファレンスであれば、ホテルの宴会場やコンベンションホールなど、収容人数に余裕があり、専門設備が整った会場が適しています。

選定時には、立地の利便性(最寄り駅からのアクセス)、キャパシティ、音響や映像設備、Wi-Fi環境の有無を確認しましょう。また、周辺に飲食店や宿泊施設があるか、バリアフリー対応がされているかも重要な判断材料です。会場レイアウトは、講演中心なら「シアター型」、ワークショップを含む場合は「スクール型」など、内容に応じて工夫が必要です。

オンラインでの参加方法やプログラムも視野に入れる

近年は対面型だけでなく、ハイブリッド型や完全オンライン型のカンファレンスが一般化しています。特に遠方の参加者や日程が合わない層にも参加機会を提供できる点で、オンライン配信の導入は有効です。

使用されるツールには、ZoomやMicrosoft Teams、YouTube Liveなどがあります。セキュリティ性を重視するならTeams、ライブ感を出すならYouTube Live、イベント管理機能が欲しい場合はEventHubなど、目的に応じて選択しましょう。

オンライン参加者に配慮したプログラム設計も重要です。具体的には、視聴しやすい映像・音声環境、リアルタイムでの質疑応答導入、アーカイブ視聴用の録画提供などが挙げられます。また、通信トラブル対策として事前リハーサルをおこない、配信機材やインターネット環境のチェック、登壇者との打ち合わせも欠かせません。

カンファレンス運営企業への依頼を検討する

初めてカンファレンスを主催する場合や、規模が大きく準備が煩雑な場合は、イベント運営の専門会社に依頼することも有効な選択肢です。プロに任せることで、運営の質を高めつつ、担当者の工数を大幅に削減できます。

委託できる業務には、会場の手配、当日の進行管理、司会進行、音響や映像機材の準備、参加者の受付・誘導、集客支援、アンケートの設計と回収などがあります。特に不慣れな領域では、トラブル対応力や経験値のある専門家の支援が大きな安心材料となります。

依頼する際は、費用感に加えて「過去実績」「対応可能な業務範囲」「サポート体制の有無」などを確認しておくと安心です。また、すべてを丸投げするのではなく、自社で担うべき部分と外注する部分を明確に分けて役割を整理すると、よりスムーズな連携が可能になります。

コミュニケーションを育む社内イベントならCultiveへ

カンファレンスとミーティングは、目的や規模、形式に明確な違いがあります。

それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることで、情報共有や関係構築の場がより効果的になります。

この記事を参考にして、目的に合った会の開催を検討してみてください!

また、Cultiveでは、組織力向上やメンバーのエンゲージメントにつながるような社内イベントや文化の醸成施策を幅広くサポートしております。

普段は目に見えづらい会社の“らしさ”を抽出し、メンバーと分かち合えるような時間をご提案いたします。

チームビルディングや一体感の醸成にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)