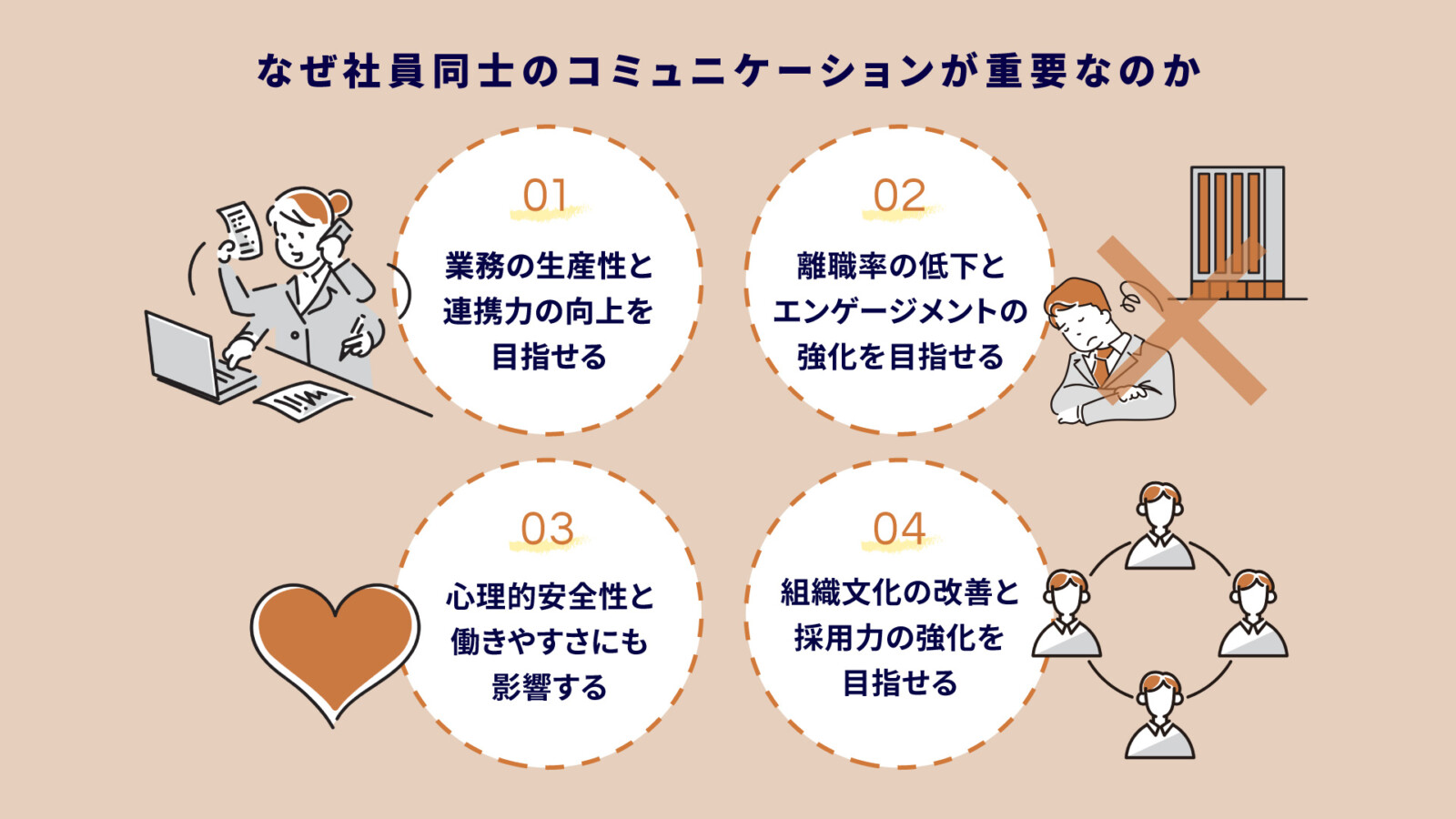

なぜ社員同士のコミュニケーションが重要なのか

社員同士のコミュニケーションは、現代のビジネス環境において欠かせません。組織の競争力を維持・強化するための基盤として重要だからです。

具体的には次の4つの理由があります。

- 業務の生産性と連携力の向上を目指せる

- 離職率の低下とエンゲージメントの強化を目指せる

- 心理的安全性と働きやすさにも影響する

- 組織文化の改善と採用力の強化を目指せる

それぞれ見ていきましょう!

業務の生産性と連携力の向上を目指せる

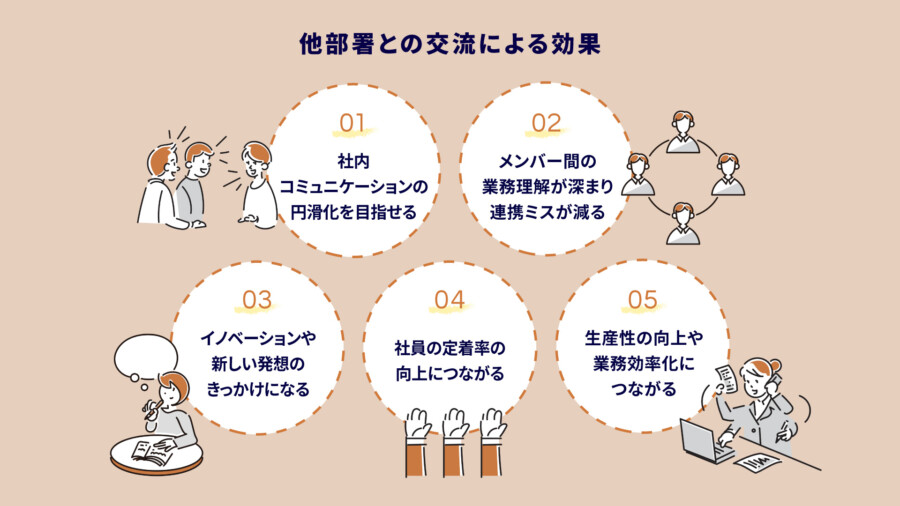

社員同士のコミュニケーションの活性化は、業務の生産性と連携力を高めるために欠かせません。

社員同士の関係性が良好になると、チーム内外の情報共有がスムーズになります。特に報告・連絡・相談(報連相)の精度が上がるとミスや認識のズレを減らせ、結果として業務の遅延や無駄の防止につながります。

また、日頃から他部署との接点があることで、突発的なトラブルにも連携した対応が可能です。

例えば、部門をまたぐグループチャットの活用やオンライン朝礼・定例会の導入は、リアルタイムな情報共有や業務の見える化に有効です。仕組みを整えると個々の行動に無駄がなくなり、業務全体の効率が高まります。

このように、日常的なコミュニケーションを高める工夫は組織の生産性を底上げし、変化や問題への柔軟な対応力を育てます。逆に連携が不足した状態では、情報の断絶が発生しやすく、結果的に業務効率が下がりやすくなるでしょう。

離職率の低下とエンゲージメントの強化を目指せる

社内のコミュニケーションが活発になると、離職率の低下とエンゲージメントの向上が期待できます。

なぜなら、良好な人間関係は「この職場に自分の居場所がある」という心理的な安心感を生み、社員が会社に対して信頼や共感を持ちやすくなるためです。心理的安全性が確保されている職場では不安や孤立を感じにくく、働き続けたいという意欲も高まります。

実際に退職者へのアンケート調査では、離職理由として「人間関係がよくない」「相談しても変わらない」といった声が多いです。このことから、職場での相談相手の有無が離職意向に影響していることが分かります。信頼できる相手と日常的にやりとりできる環境は、社員の定着にも効果的です。

社内コミュニケーションの質を高めることは、社員の定着率を上げるだけでなく、エンゲージメント(会社への愛着)の向上にもつながるでしょう。

心理的安全性と働きやすさにも影響する

職場での心理的安全性は、社員が安心して働くために欠かせない要素です。

なぜなら「意見をいっても否定されない」「失敗しても責められない」という環境だと、社員は新しい挑戦や創造的なアイデアを出しやすくなり、働くこと自体に前向きになれるからです。心理的安全性が高い職場では、仕事の満足度やモチベーションも向上しやすくなります。

実際に、上司よりも日々関わる同僚との関係性のほうが、心理的安全性に大きく影響するといわれています。例えば、ちょっとした雑談ができる雰囲気や何でも話せるチームの空気感があると、意見交換が活発になりコミュニケーションが円滑になりやすいです。信頼関係が構築され、ミスへの寛容さや建設的な対話につながります。

このようにコミュニケーションが豊かになることは社員の心理的安全性を高め、働きやすさや組織全体のパフォーマンス向上にも好影響をもたらします。

組織文化の改善と採用力の強化を目指せる

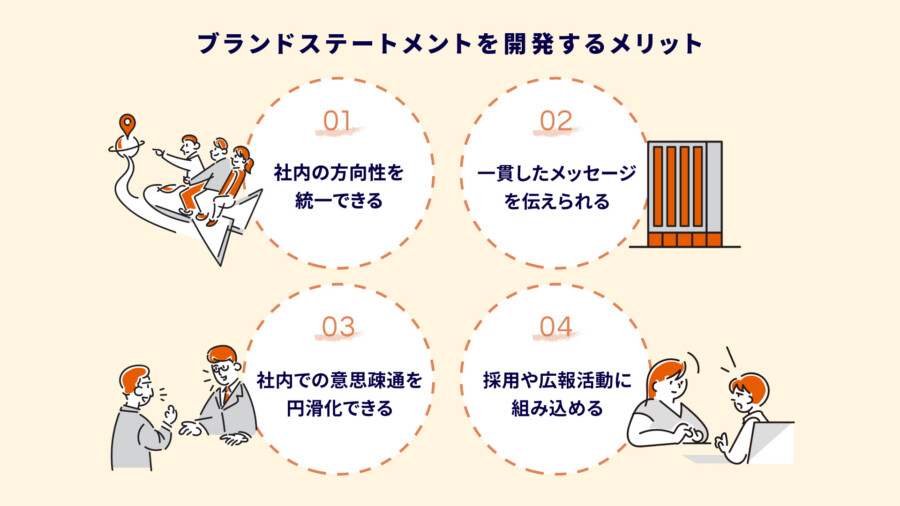

活発なコミュニケーションによって生まれるオープンで風通しのよい社風は、優秀な人材の採用にも好影響をもたらします。働きやすそうな雰囲気や社員同士の良好な関係性は、求職者にとって「この会社で働きたい」と思える理由になるからです。

例えば、社内SNSや社内報で社員の声や日常の様子を発信することで「楽しそうに働いている」「若手も活躍できそう」といったポジティブな印象を与えられます。これにより企業文化への共感が生まれ、応募意欲が後押しされるでしょう。

このように、社内コミュニケーションの活性化は職場環境の改善だけでなく、外部への魅力発信や採用力の強化にも貢献します。

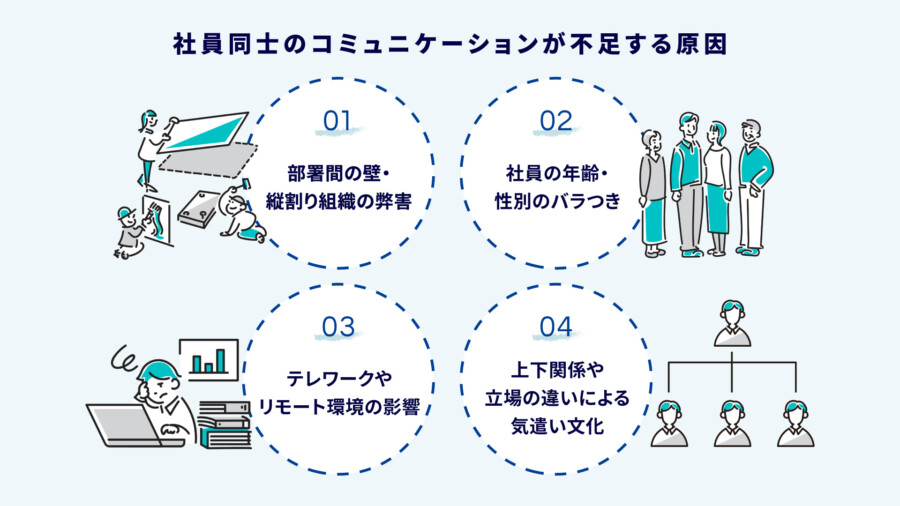

社員同士のコミュニケーションが不足する原因

社員同士のコミュニケーションが不足する背景には、組織の構造や環境、文化などの複数の要因が絡んでいます。

ここでは以下の4つの視点から、それぞれ解説していきます!

- 部署間の壁・縦割り組織の弊害

- 社員の年齢・性別のバラつき

- テレワークやリモート環境の影響

- 上下関係や立場の違いによる気遣い文化

部署間の壁・縦割り組織の弊害

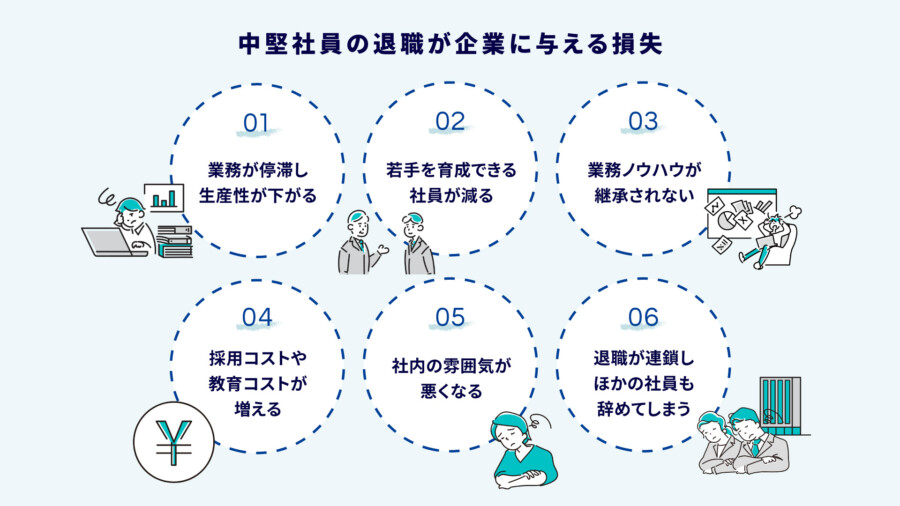

多くの企業では、業務ごとに役割や担当が明確に分けられ、部門間での交流や連携が生まれにくい環境にあります。

特に中堅〜大企業では、部署ごとに独自の文化やルールが根付き、情報の共有や協力体制が難しくなりがちです。

現場では「他部署の動きが見えず足並みがそろわない」「担当外のトラブルに対応しづらい」などの問題が起こりやすくなります。さらに、問題が起きた際は責任の所在が不明確になり、押し付け合いが発生する可能性も否定できません。

このような状況が続くと情報伝達の遅れや連携不足による無駄な作業が増加し、社員のモチベーション低下につながります。結果として業務の生産性が下がり、チームとしての力を発揮しにくくなるでしょう。

社員の年齢・性別のバラつき

企業では世代や性別の異なる社員がともに働いているため、考え方や情報の受け取り方、コミュニケーションのスタイルに差があることは自然なことです。しかし世代や性別間のギャップが、意思疎通の難しさを生むこともあります。

「若手とベテランで話題が合わない」「性別の違いから距離を感じる」という理由から何気ない雑談や意見交換が難しく、協力関係を築くハードルが上がってしまうこともあるでしょう。

コミュニケーションの取りづらい環境が続くと、チームや部署内で孤立感が強まり、意思のズレや誤解が生じやすくなります。その結果、チームワークや業務の効率にも影響を与え、働きづらさを感じる社員が増える恐れがあります。

テレワークやリモート環境の影響

テレワークの普及により、これまでオフィス内で自然に生まれていた廊下や休憩スペースでの雑談や偶発的な会話が激減しました。

業務連絡以外のコミュニケーションが減り、社員同士の関係性が築きにくくなっています。

特に入社間もない社員は「先輩に気軽に話しかけづらい」「誰とも雑談できず孤立している」と感じる場面が多く、仕事上のちょっとした相談も難しくなる傾向があります。

こうした状況は、社員の孤独感や不安が深まり、モチベーションの低下やエンゲージメントの希薄化を招くおそれがあります。結果として、チームの一体感や連携力が損なわれ、組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があるでしょう。

上下関係や立場の違いによる気遣い文化

多くの日本の企業では、上下関係や立場の違いから上司や先輩に対して一定の敬意や配慮を示す文化があります。

特に、年齢や勤続年数が重視される職場では、上下の間に「壁」を感じやすい傾向です。

部下は「気軽に相談しづらい」「本音を伝えると角が立ちそう」と感じ、本心や悩みを伝えづらい雰囲気が生まれることがあります。

一方、上司も部下の考えが見えにくく、距離を感じることがあるでしょう。

こうした気遣いの文化が続くと、 上下間の意思疎通が不足し、重要な情報が現場で止まったまま上層部に届かないことがあります。会社全体の問題解決が遅れ、成長のチャンスを逃してしまう可能性も否定できません。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社員同士のコミュニケーションを促進する施策8選

社員同士のコミュニケーションを活性化するためには、さまざまな取り組みが考えられます。

本パートでは、実際に導入しやすい具体的な施策を8つ紹介します。

- 社内チャットや雑談チャンネルの活用

- 定期的な1on1ミーティングの導入

- オンライン・オフライン懇親会の開催

- 社内報やオウンドメディアでの発信促進

- ウェルカムランチ・社内ピアボーナス制度

- 会社公認の部活動・同好会制度

- フリーアドレス・オープンスペースの導入

- 外部ファシリテーターのワークショップ活用

1.社内チャットや雑談チャンネルの活用

業務に必要な連絡だけでは、社員同士の関係が表面的になりがちです。

そこで、雑談を気軽に交わせる場として、チャットツール内に雑談専用チャンネルを設置する方法があります。

具体的には、SlackやMicrosoft Teamsなどの活用です。ツール内にペットの写真や週末の過ごし方、好きな音楽など、業務に関係ない話題を自由に投稿できる場をつくります。

社員同士の接点が増えたり、同僚の新たな一面を知れたりすると心理的な距離が縮まり、信頼や安心感が育まれます。雑談をきっかけにコミュニケーションが活性化し、業務上の相談やアイデア交換もスムーズになるという好循環が生まれるでしょう。

2.定期的な1on1ミーティングの導入

業務の忙しさに追われていると、上司と部下の会話が「業務報告」に偏ってしまうことがあります。

この状況を防ぐには定期的に1on1ミーティングを設けて、日常的なコミュニケーション不足を解消することが効果的です。

1on1ミーティングは週1〜月1回程度を目安に実施します。内容は業務の進み具合だけでなく、仕事の悩みやキャリアのこと、ときにはプライベートの話題まで柔軟に対応するとよいでしょう。

ミーティングでは上司が一方的に話すのではなく、部下の気持ちや意見にじっくり耳を傾ける姿勢が大切です。「真剣に聞いてくれている」という安心感が生まれ、信頼関係が深まります。結果として、社員がのびのびと働ける安心感のある職場づくりにつながるでしょう。

3.オンライン・オフライン懇親会の開催

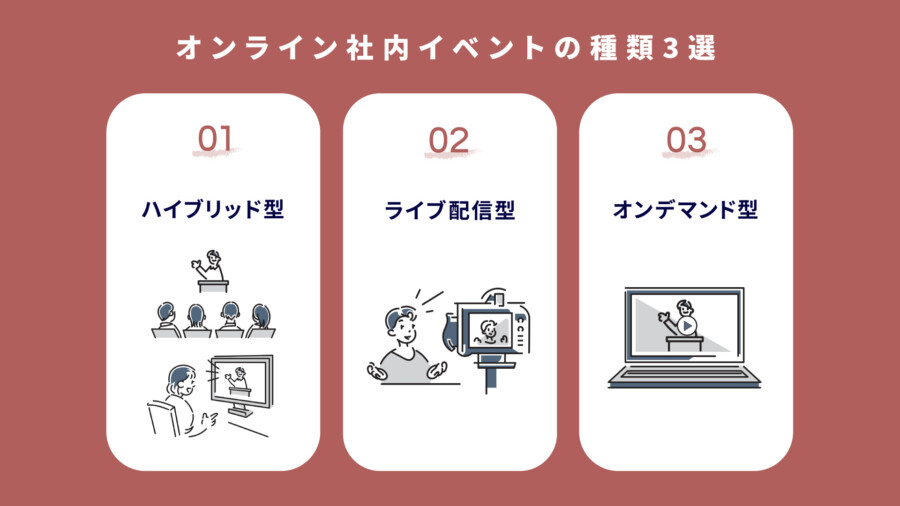

テレワークが広がるなか、社員同士のふれあいや雑談の機会が減っている企業が増えています。そのような企業では、オンラインやオフラインの懇親会を開催し、交流の場を設けるとよいでしょう。

オンライン懇親会ではZoomやTeamsを活用し、レクリェーションや趣味トークなどを取り入れて楽しめる雰囲気を演出します。また、オフラインの社内イベントと組み合わせて、出社する機会が少ない社員にも交流のきっかけをつくるのもおすすめです。

参加はあくまで自由にし、アイスブレイクの工夫や会社側の費用負担など、気軽に参加しやすい仕組みを整えることがポイントです。こうした場を通じて、社員同士の距離が自然と縮まり、チームワークや職場の一体感が生まれやすくなります。

4.社内報やオウンドメディアでの発信促進

社員同士のつながりを深める方法のひとつが、社内報やオウンドメディアを活用した情報発信です。社員インタビューやプロジェクトの紹介を通じて、普段あまり接点のないメンバーの仕事ぶりや人柄に触れられます。

例えば「今月の〇〇さん」「チームの取り組み紹介」など身近なテーマを取り上げることで、親しみを持って読んでもらえます。部署や職種を超えた相互理解が進み、組織全体の一体感にもつながるでしょう。

発信を特定の担当者に任せきりにせず、持ち回り制にしたり希望制にしたりすると、多くの社員を巻き込めます。発信する側にとっても「自分の声が社内に届く」と実感でき、主体性やエンゲージメントの向上が期待できます。

5.ウェルカムランチ・社内ピアボーナス制度

新入社員が早く職場に馴染むためには、最初の関係づくりが大切です。その施策の1つに、部署メンバーとのウェルカムランチがあります。カジュアルな場での会話は、お互いの人柄を知るきっかけとなり、信頼関係の構築に役立つでしょう。

社員同士で感謝の気持ちを送り合えるピアボーナス制度(Uniposなど)もおすすめです。「助かった」「ありがとう」などの言葉にポイントを添えて可視化する仕組みで、ちょっとした気遣いや協力を自然に称える文化を育みます。

このような取り組みは上下関係に関わらず感謝を伝えやすい環境をつくり、心理的な安心感や風通しのよさにつながっていくでしょう。

6.会社公認の部活動・同好会制度

仕事以外の接点から社員同士のつながりを深めたい場合は、部活動や同好会制度の導入が効果的です。スポーツや音楽、ボードゲームなど共通の趣味を通じて自然な交流が生まれます。

会社が制度として認めることで活動に必要な場所や費用をサポートしやすくなり、継続的に集まりやすい環境が整います。自発的な参加を促しつつ部署や役職を越えた関係が育まれるのが特徴です。

仕事の枠を超えたコミュニケーションが増えることで、組織の一体感や横のつながりが強まり、結果的に働きやすい職場をつくれるでしょう。

7.フリーアドレス・オープンスペースの導入

社員が自由に座席を選べるフリーアドレス制や開放的なオープンスペースの導入は、自然な会話や偶発的な交流を生むのに効果的です。固定席がないことで普段あまり接点のない社員同士が顔を合わせる機会が増え、社内のコミュニケーションが活性化します。

また、オフィス内にカフェスペースを設けるとコーヒーを片手に気軽に話せる場が生まれ、社員同士のリラックスした交流が促されます。

テレワーク中心の社員も、出社する時間を「価値あるひととき」として前向きに受け止めやすくなるでしょう。

これらの取り組みは、社員同士の自然なコミュニケーションを育み、チームワークの強化や組織の一体感の向上につながります。

8.外部ファシリテーターのワークショップ活用

社内の対話を促進し組織の課題を共有する手段として、外部のファシリテーターによるワークショップがあります。日頃あまり接点のない上司と部下、あるいは他部署のメンバー同士の交流を後押しし、相互理解のきっかけにもなるでしょう。

「心理的安全性」「感情の共有」「多様な価値観の尊重」などをテーマにしたワークショップは、メンバー同士の信頼感を高めるうえで効果的です。

第三者が入ることで本音が引き出され、和やかで風通しのよい職場づくりができるでしょう。

すぐにできる社内コミュニケーション改善の第一歩

社内コミュニケーションを活性化させたいと思っても「何から始めたらよいのか分からない」という企業も多いのではないでしょうか。

ここでは、すぐに始められる社内コミュニケーション改善のための3つのステップをご紹介します。

- 社内アンケートやヒアリングで現状を把握

- 継続的に改善するための仕組み作り

- コミュニケーションを推進する小目標を設定

社内アンケートやヒアリングで現状を把握

社内コミュニケーションの改善に取り組むときは、いきなり施策を始めるのではなく、まずは社員の声を丁寧に拾い上げることが大切です。

匿名アンケートや個別ヒアリングを活用すれば、コミュニケーションに関する悩みや課題、社員が感じている本音や希望を可視化できます。現場のリアルな声を集めることで実際の現場で何が起きているのか把握しやすくなり、課題に合った対策を検討できるでしょう。

Wevoxなどの組織診断ツールを使って数値として傾向を把握する方法もあります。感覚だけに頼らず客観的な視点を持つと、取り組みの方向性が定まりやすくなります。

社員も「現場の声をもとに取り組んでいる」と実感し、コミュニケーション改善へ前向きになるでしょう。

継続的に改善するための仕組み作り

社内コミュニケーションの取り組みは、一度きりで終わらせず継続して見直していくことが大切です。

例えば、定期的にレビュー会を開いて施策の効果を確認したり、アンケートを実施して社員の声を集めたりすることで改善のヒントが見つかります。取り組みに対するフィードバックをもとに、より実態に合った方法へとアップデートできるでしょう。

また、社員から改善アイデアを募る仕組みをつくると当事者意識が生まれ、組織全体を巻き込んだ前向きな動きが生まれやすくなります。

コミュニケーション施策は一過性のものにせず、改善を続けながら企業文化として根付かせていくことが大切です。

コミュニケーションを推進する小目標を設定

社内コミュニケーションを促進するには、大きな目標ではなく取り組みやすい小さな目標を設定していくほうが達成しやすくなります。

例えば「週に1回は他部署の社員に話しかける」「雑談チャンネルに月1回投稿する」など、小さなアクションからスタートすると、日々の業務に無理なく取り入れられるでしょう。

SMARTの原則(具体性・計量性・達成可能性・関連性・期限の明確化)に沿って目標を設定すれば、より行動を継続しやすくなります。また、経営層やマネージャーなどが率先して取り組むことで、組織全体に前向きな空気が広がりやすくなるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

組織の一体感を育むイベントなら、Cultiveへ

社内コミュニケーションの活性化は、チームの連携力を高めるだけでなく、組織全体の心理的安全性やエンゲージメントにも直結する大切なテーマです。部署や立場を超えたつながりが生まれることで、個人の力がチームの力となり、組織としての一体感が育まれていきます。

紹介したような内容を参考に、「働きやすさ」や「帰属意識」につながる企業文化を築いていきましょう!

また、Cultiveでは会社とメンバーの結びつきを強くし、エンゲージメントを高めるような社内イベントや施策を幅広くサポートしています。

会社の想いをメンバーに届けて、「心震える感動」を分かち合うことで、全員が同じ志を持って未来を目指せるようなきっかけをご提供いたします。

「社員同士の関係性を深め、働きやすい組織にしたい」「企業文化づくりの起点としてコミュニケーションを見直したい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)