コアバリューとは?意味をわかりやすく解説

「コアバリュー」とは、組織や個人が行動や判断をする際の土台となる価値観を指します。企業にとっては経営方針や文化を形づくる重要な要素であり、個人にとっては生き方や仕事の軸になります。ここでは以下の観点から整理して解説します。

- コアバリューの定義

- 企業と個人のコアバリューの違い

- ミッション・ビジョン・バリューとの違い

コアバリューの定義

コアバリューとは、企業や個人が日々の意思決定や行動をするときに大切にしている価値観のことです。英語で「Core=中核」「Value=価値」を意味するように、組織や人の“中心にある判断のものさし”だと考えるとわかりやすいでしょう。

例えば、誠実さ・挑戦・顧客第一といった言葉がコアバリューにあたります。これらは単なるスローガンではなく、行動や選択を支える基準となるものです。社員が迷ったときに「自分たちの価値観に照らすとどうか」と考えることで、ブレない行動につながります。

つまりコアバリューは、企業にとっては文化や経営方針を支える柱であり、個人にとっては生き方や働き方を導くコンパスの役割を果たします。

企業と個人のコアバリューの違い

コアバリューは「価値観」という点では共通していますが、企業と個人では役割や活かし方が異なります。

企業の場合、コアバリューは経営理念や採用基準、文化づくりに直結します。例えばGoogleはかつて「Don’t be evil(邪悪になるな)」を掲げ、社員の行動基準として浸透させました。こうした価値観は採用時の判断軸となり、組織全体の意思決定にも反映されます。

一方、個人にとってのコアバリューは「自分らしさ」を明確にし、判断や行動の基準となります。例えば「挑戦を恐れない」「誠実さを大切にする」といった価値観は、日々の選択やキャリアの方向性を左右します。特に転職活動では、自分のコアバリューを整理しておくことで、自己PRや企業選びの軸として活用できるでしょう。

ミッション・ビジョン・バリューとの違い

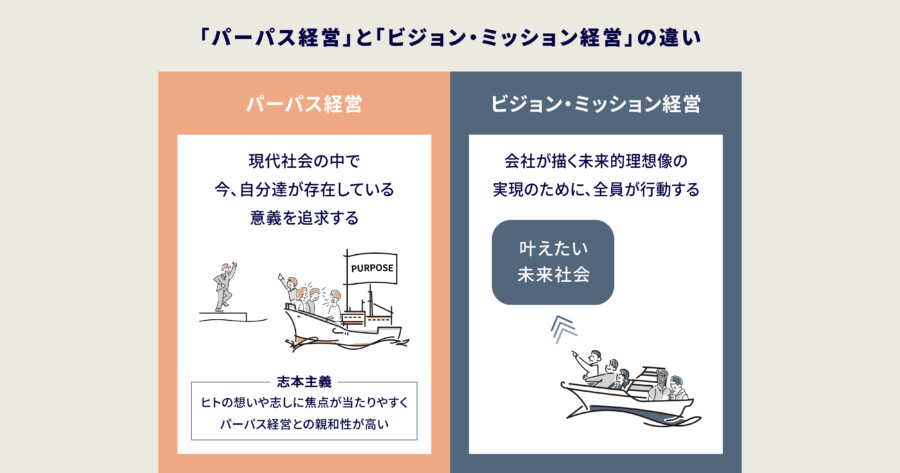

「ミッション・ビジョン・バリュー」は混同されやすい概念ですが、それぞれ役割が異なります。

- ミッション:企業の存在目的(なぜ存在するのか)

- ビジョン:将来の理想像(どこを目指すのか)

- バリュー(コアバリュー):行動や意思決定の基準(どう行動するか)

このように整理すると、コアバリューは最も日常的に使われる指針であることがわかります。例えば「顧客第一」や「挑戦を恐れない」といった言葉は、日々の判断や行動をあと押しする具体的な価値観です。

一方で、ミッションやビジョンはやや抽象度が高く、方向性を示すものに近い存在です。したがって、組織が持つミッション・ビジョンを現場で実際の行動につなげる役割を果たすのが、コアバリューだといえます。

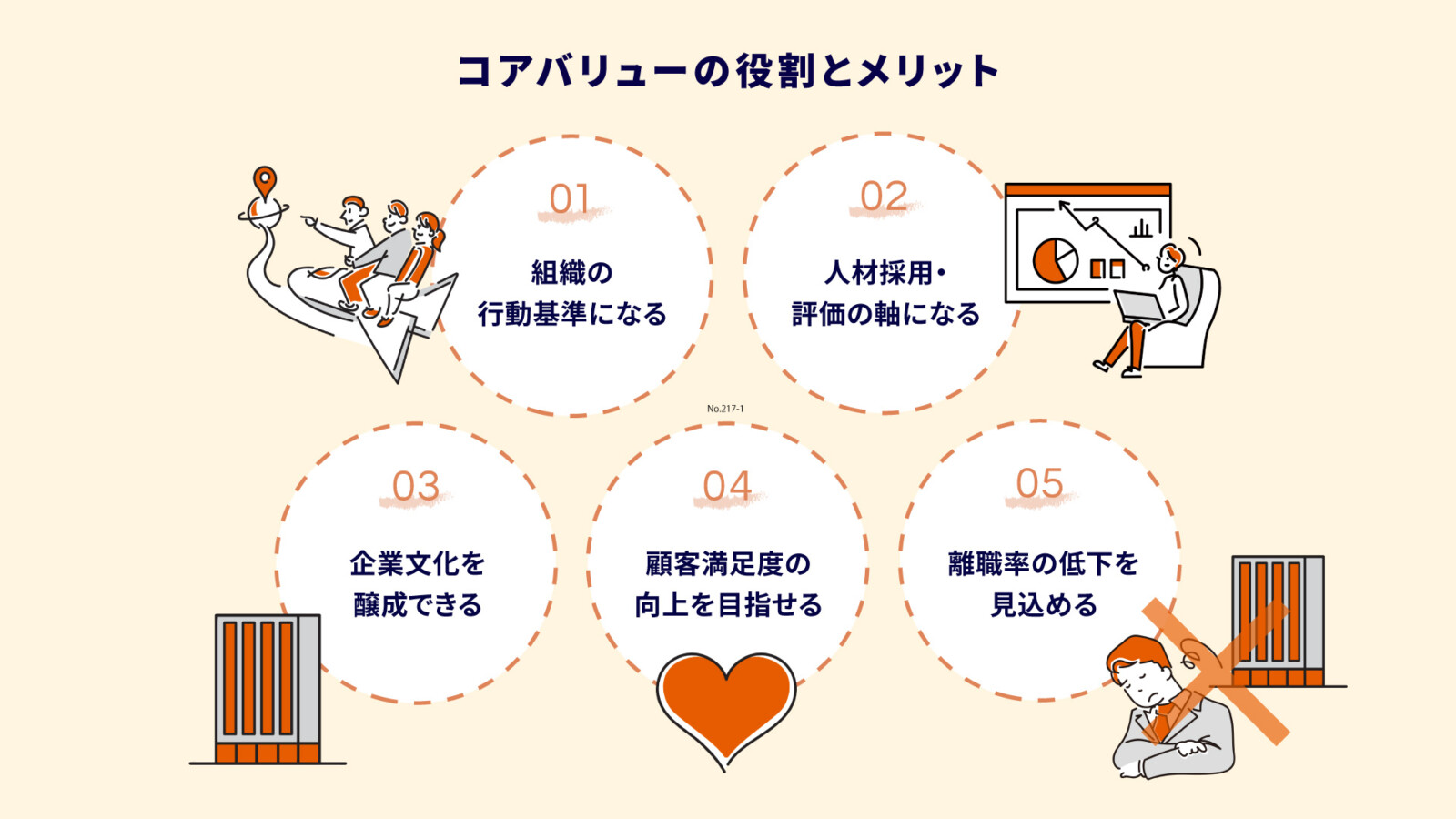

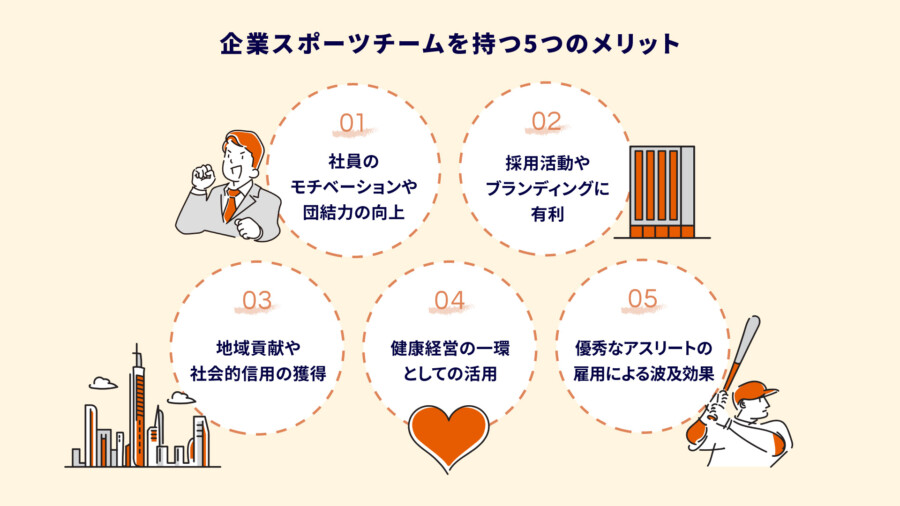

コアバリューの役割とメリット

コアバリューは単なる理念ではなく、組織や個人の行動を支える実践的な基準です。経営判断から日々の業務、採用や評価にまで影響し、企業文化や社員のモチベーションを高める力を持ちます。ここでは主なメリットを整理します。

- 組織の行動基準になる

- 人材採用・評価の軸になる

- 企業文化を醸成できる

- 顧客満足度の向上を目指せる

- 離職率の低下を見込める

組織の行動基準になる

コアバリューは、組織全体が同じ価値観に基づいて行動できるようにする「共通ルール」の役割を果たします。経営陣の意思決定から現場の日常業務に至るまで、一貫した基準があることで迷いやブレが減り、判断がスムーズになるのが特長です。

例えば、新しいプロジェクトに挑戦するかどうかを考える場面では、「挑戦を恐れない」というコアバリューが背中を押します。現場の社員もトップの指示を待たずに動けるため、主体性が育ちやすい環境といえるでしょう。

このように、コアバリューは「組織のコンパス」としての役割を担い、社員が同じ方向を向いて行動できる基盤となります。結果的に、経営の一貫性と現場の自律性が両立され、安定した組織運営につながります。

人材採用・評価の軸になる

コアバリューは、採用や評価において「自社と価値観が合うかどうか」を見極める軸として活用されます。スキルや経験が優れていても、価値観が大きく異なれば組織への定着や貢献は難しいためです。

実際の事例として、サイボウズでは成果やスキルだけでなく「信頼度」を評価基準に取り入れています。これは、同社が掲げる「チームワークあふれる社会を創る」という理念と強く結びついており、組織文化を反映した評価軸といえるでしょう。

このように、コアバリューを評価制度に組み込むことで、価値観に沿った人材を惹きつけ、定着させる土壌が整います。結果として、組織と社員の双方にとって納得感のある人事運営が可能になります。

企業文化を醸成できる

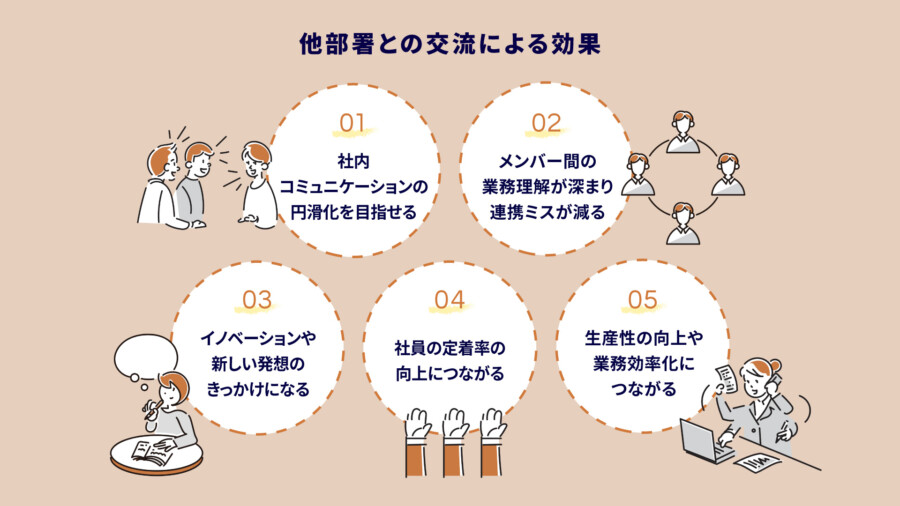

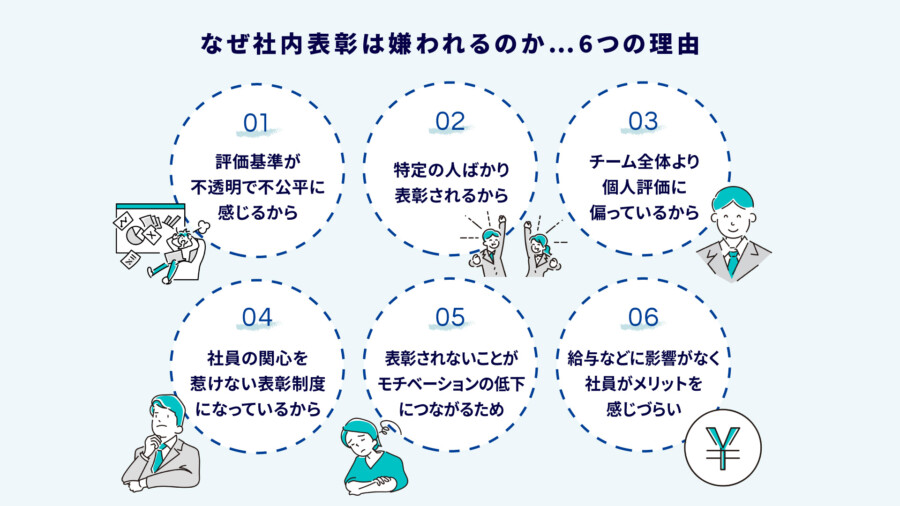

コアバリューは単なるスローガンではなく、日々の言動や判断を通じて組織に根づき、やがて企業文化として定着していきます。社員が迷ったときに「この価値観に沿えばよい」と判断できる状態が積み重なることで、自然と行動がそろい、一体感のある文化が育まれます。

その浸透を促すためには、制度や仕組みも効果的です。例えば、コアバリューに基づいた行動を表彰する制度を設けたり、社内報やイントラネットで具体的な行動事例を共有したりする工夫が挙げられます。こうした仕組みによって「言葉」と「行動」が一致し、社員が自分ごととして価値観を理解しやすくなります。

コアバリューを軸にした文化は、経営理念を社員一人ひとりの日常にまで落とし込む力を持ち、強固で持続可能な組織を支える基盤となります。

顧客満足度の向上を目指せる

コアバリューが社内に浸透すると、社員一人ひとりの価値観や行動がそろい、サービスや対応の品質が安定します。結果として、顧客にとっては「誰が対応しても同じ信頼感が得られる」という安心感が生まれ、満足度の向上につながります。

例えば、顧客へのレスポンスの速さや誠実な対応など、企業が掲げる価値観が行動に反映されていれば、取引やサポートの場面で一貫性を保てます。この一貫性こそが「期待どおりの体験」を保証し、信頼関係を強化する要因となるでしょう。

さらに、顧客が感じ取るのは単なる製品やサービスの質だけではありません。社員の姿勢や言葉遣い、対応の細やかさも大切です。コアバリューを軸にした行動が共有されている企業では、そうした細部にまで価値観が反映され、顧客体験全体の質を高めることが可能になります。

離職率の低下を見込める

コアバリューが浸透している組織では、社員が共通の価値観を基盤に働くため、入社後に「思っていた環境と違う」と感じるケースはあまり発生しません。採用段階から価値観を共有していれば、ミスマッチによる早期離職の防止につながります。

また、社員が日常的に「自分の行動は組織の理念とつながっている」と実感できると、エンゲージメントが高まります。これは給与や福利厚生といった条件面以上に、長期的な定着を左右する要素です。

さらに、価値観を共有した仲間と働けることは心理的な安心感を生み、職場における信頼関係を強化します。その結果、離職を選ぶ理由が減り、組織全体の安定性が向上するでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

コアバリューを浸透・定着させる方法

コアバリューは掲げるだけでは意味がなく、日常の行動に落とし込んでこそ定着します。そのためには制度や仕組みを通じ、繰り返し伝え続ける工夫が不可欠です。以下の5つの方法を組み合わせて実践することで、社員の行動基準として根づかせることができます。

- 採用・評価基準に組み込む

- 社内コミュニケーションで繰り返し伝える

- 言語化・ビジュアル化を工夫する

- 経営陣や上層部から率先して行動する

- 社員の意見や考え方を収集する

採用・評価基準に組み込む

コアバリューを行動指針として実際に機能させるには、採用や評価制度に組み込むことが欠かせません。価値観が合わない人材を採用すると早期離職につながりやすいため、選考の段階から適合度を見極める姿勢が求められます。

例えば、サイボウズでは、チームへの貢献を評価軸にする「Action5+1」という行動指針を定めています。ここではスキルや知識の高さだけでなく、価値観に沿った行動も評価の対象に含まれます。

リクルートもまた「個の尊重」「社会への貢献」といったバリューを掲げ、評価や人材育成に反映させています。このように、コアバリューを制度と運用に落とし込み、日常の判断基準にまで浸透させることが、文化定着への近道といえるでしょう。

社内コミュニケーションで繰り返し伝える

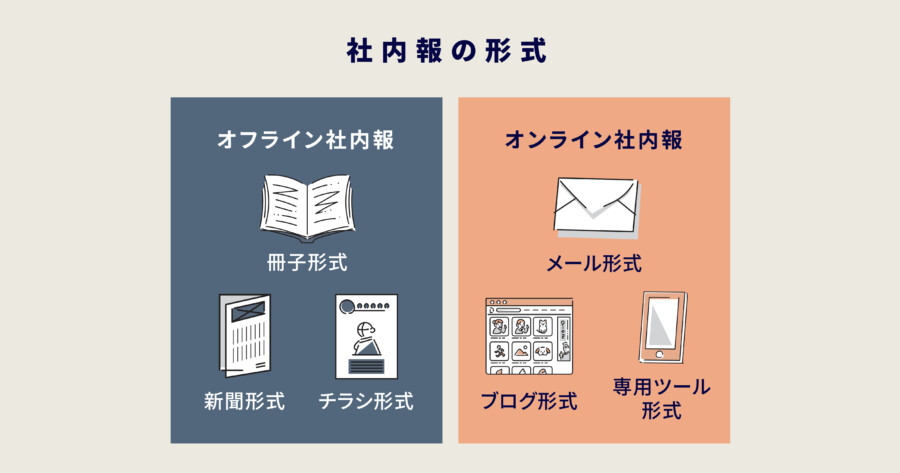

コアバリューや理念は、一度伝えただけでは根付きません。日常的に社員の目や耳に触れる仕組みをつくることで、はじめて行動基準として定着していきます。

具体的には、朝礼での共有や週報への記載、社内掲示板での掲示、あるいは経営層からのメッセージ配信など、複数のチャネルを活用する工夫が効果的です。また、形式ばった場面だけでなく、日常の会話や雑談のなかでも自然に繰り返されることが、社員にとっての「当たり前」につながります。

ポイントは「繰り返し」と「場面を選ばない」発信です。多様なタイミングで触れることで、社員の記憶に定着しやすくなり、組織全体に共通の価値観が広がっていきます。

言語化・ビジュアル化を工夫する

コアバリューを浸透させるには、まず言葉としての明確さが欠かせません。抽象的な表現では記憶に残りにくいため、短くわかりやすい言葉にまとめることが効果的です。スローガン化やキャッチコピーの形に落とし込めば、日常の会話でも自然に使われるようになります。

さらに、言語だけでなく視覚的に訴える仕組みを取り入れると浸透力が高まります。例えば、オフィスにポスターを掲示したり、ステッカーやノベルティに印刷して配布したりする方法です。動画コンテンツとして社内イントラに掲載すれば、より多くの社員が印象的に受け止められるでしょう。

有名な例としては、Googleの「Don’t be evil」のようなキャッチーな表現があります。短く強いメッセージは社員の記憶に残りやすく、行動基準としての意識づけに大きな役割を果たします。

経営陣や上層部から率先して行動する

コアバリューを組織に浸透させるうえで欠かせないのが、経営陣や上層部の実践です。トップが日常の行動や言葉で体現することによって、社員は「この会社は本気で大切にしている」と実感し、信頼や行動変容につながります。

一方で、理念を掲げながら経営陣自身が従わない場合、かえって不信感を招きます。「言っているだけで行動がともなわない」と感じられれば、制度や施策全体の信頼性も損なわれてしまうでしょう。

そのため、経営陣は社内イベントでの発言や1on1の対話においても、常にバリューを軸に語る姿勢が求められます。日常の意思決定や社内での振る舞いにコアバリューを織り込むことで、社員にとって「実際に使われている基準」として浸透しやすくなります。

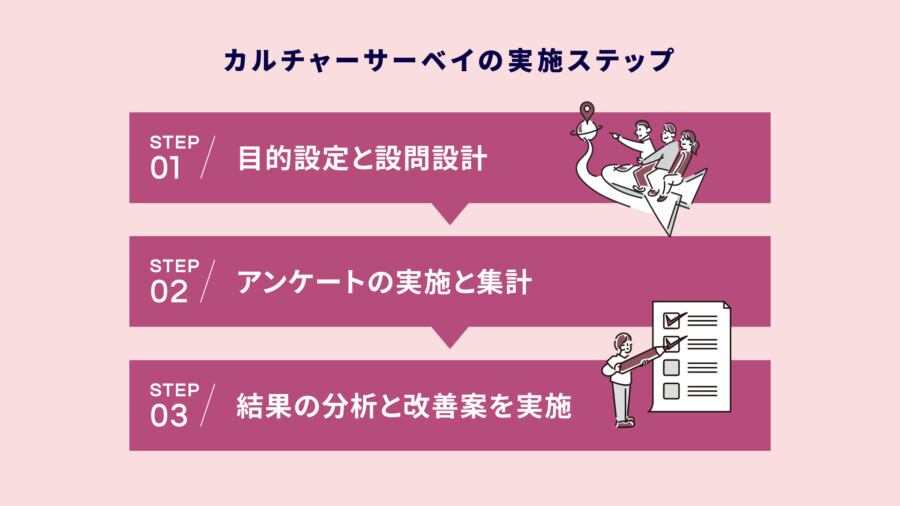

社員の意見や考え方を収集する

コアバリューを定める際に一方的に押しつけてしまうと、社員は「経営層だけのもの」と感じやすくなります。逆に、社員の声を反映すれば共感や納得感が高まり、浸透しやすい仕組みになります。

その手法としては、匿名で回答できるアンケートや1on1の対話、全社員参加型のバリューワークショップなどが有効です。特にワークショップでは、自らの体験や意見をもとに価値観を共有できるため、「自分ごと化」が進みます。

また、コアバリューを一度決めたら終わりではなく、組織の成長や環境変化に応じてアップデートが必要です。その際、社員の意見を積極的に取り入れて修正していくことで、バリューは“生きた行動指針”として機能し続けます。

コアバリューの導入に成功した企業事例

コアバリューは理論だけでなく、実際の企業事例から学ぶことで効果的に理解できます。ここでは、日本企業と海外企業の4社を取り上げ、それぞれが掲げる価値観・浸透施策・成果を紹介します。

- オリンパス株式会社|日本

- プルデンシャル生命保険株式会社|日本

- Zappos|アメリカ

- Whole Foods Market|アメリカ

オリンパス株式会社|日本

オリンパスは2011年の不祥事を契機に、企業再建の柱として「組織文化の変革」に着手しました。2018年には経営理念を刷新し、全社員を巻き込む形でコアバリューを再定義しました。内容は「Integrity(誠実)」「Empathy(共感)」「Long-Term View(長期的視点)」「Agility(俊敏)」「Unity(結束)」の5つで、評価制度や日常業務に反映させる仕組みが整えられています。

さらに2024年には、グローバルMedTech企業としての進化を見据えて価値観をアップデートしました。新たに「Patient Focus(患者さん第一)」「Integrity(誠実)」「Innovation(イノベーション)」「Impact(実行実現)」「Empathy(共感)」の5項目を策定し、ワークショップや従業員インタビューを通じて浸透を進めています。

この取り組みによって、透明性と信頼性を重視する文化が定着しました。従業員エンゲージメントが向上し、顧客からの信頼回復にもつながったと報告されています。オリンパスは、ネガティブな出来事をきっかけにコアバリューを活用し、組織文化を再生させた好事例といえるでしょう。

プルデンシャル生命保険株式会社|日本

プルデンシャル生命は、営業力と人材力こそが強みであるという企業風土を体系化し、文化として定着させようとする背景を持っています。1992年に創業者の坂口陽史によって導入されたコアバリューには、「Worthy of Trust(信頼に値すること)」「Customer Focused(顧客に焦点をあわせること)」「Respect for Each Other(お互いに尊敬しあうこと)」「Winning with Integrity(勝つこと)」が含まれます。

浸透施策として、同社では「全社コアバリュー表彰」や「支社コアバリュー表彰」、さらに「コアバリューレター」によって、バリューを体現した社員を称え合う文化を推進しました。また、理想のライフプランナーを社員が推薦する「My担当ライフプランナー」の選出などもおこなわれています。

その結果、採用時には価値観に共感できる人材が自然に集まりやすくなりました。組織内では横のつながりや仲間意識が強化され、顧客対応にも一貫した信頼感が感じられるようになっています。営業成績のみでなく価値観に基づいた評価が組織文化の中核にある点が、同社の特徴です。

Zappos|アメリカ

Zapposでは創業期から「顧客第一」と「従業員が輝く文化」を重視し、2006年に10のコアバリューを明文化しました。代表的な価値観には、「WOWなサービス」「変化を受け入れる」「楽しむ」「謙虚さ」などがあります。

浸透の仕組みとしては、採用時にカルチャーフィットを最重視し、たとえ能力が高くても価値観が合わなければ採用しないという方針です。また、文化に合わないと判断された人には、早期退職を促す制度も整えています 。

この徹底により、Zapposは世界的にも評価の高いカスタマーサービスを実現し、顧客ロイヤリティが非常に高いといわれます。さらに離職率の低さや社員の主体性向上も文化の証となっています 。

Zapposは、コアバリューを企業文化の中心に据え、制度・採用・日常行動にまで徹底して実行した代表例といえます。

Whole Foods Market|アメリカ

Whole Foods Marketは「食の安全と持続可能性」を理念に掲げる自然食品スーパーとして、独自のコアバリューを策定しました。代表的なものに「最高品質の自然・オーガニック食品を提供する」「チームメンバーの幸福を支援する」「地域社会と環境に奉仕する」といった価値観があります。特に環境への責任を重視する姿勢は、企業理念と現場が一致する文化の証です。

浸透施策としては、従業員が意思決定に参加できる分散型マネジメントを導入し、各店舗が自主性をもって地域に根ざした活動を展開しています。その結果、顧客からの信頼を獲得し、従業員エンゲージメントも高水準で維持される企業文化が形成されました。理念と現場の行動が一致した好事例といえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|コアバリューは価値観の地図

コアバリューは、企業や個人が進むべき方向を示す“価値観の地図”です。組織においては、採用・評価・日常の意思決定に共通の基準を与え、文化や一体感を醸成します。個人にとっても「自分は何を大切にして働きたいのか」という軸を持つことで、キャリア選択や行動の指針になります。特に変化の大きい時代において、価値観に根ざした判断ができるかどうかは、企業の持続性や個人の満足度に直結します。

Cultiveでは、コアバリューの策定から浸透までを支援するワークショップやプログラムを通じて、組織と人がともに成長できる文化づくりをサポートしています。価値観を共有し、組織力を高めたいと考える方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)