内定者懇親会とは

内定者懇親会とは、企業が内定を出した学生や求職者を対象に、社員や他の内定者との交流を目的として開催するイベントです。多くの場合、入社までに1〜2回実施され、カジュアルな雰囲気のなかで会社の文化や価値観を知ってもらう機会として活用されます。

この懇親会の最大の目的は、内定者が入社に対して前向きな気持ちを持ち、不安や疑問を軽減した状態で入社日を迎えられるようにすることです。また、企業にとっても内定辞退を防ぐための重要な施策であり、内定者のエンゲージメントを高める手段のひとつでもあります。

似た言葉に「懇談会」がありますが、懇談会は比較的フォーマルな場で意見交換や情報共有をおこなうのが目的であるのに対し、懇親会はあくまで「親しみを深める」ことが中心です。

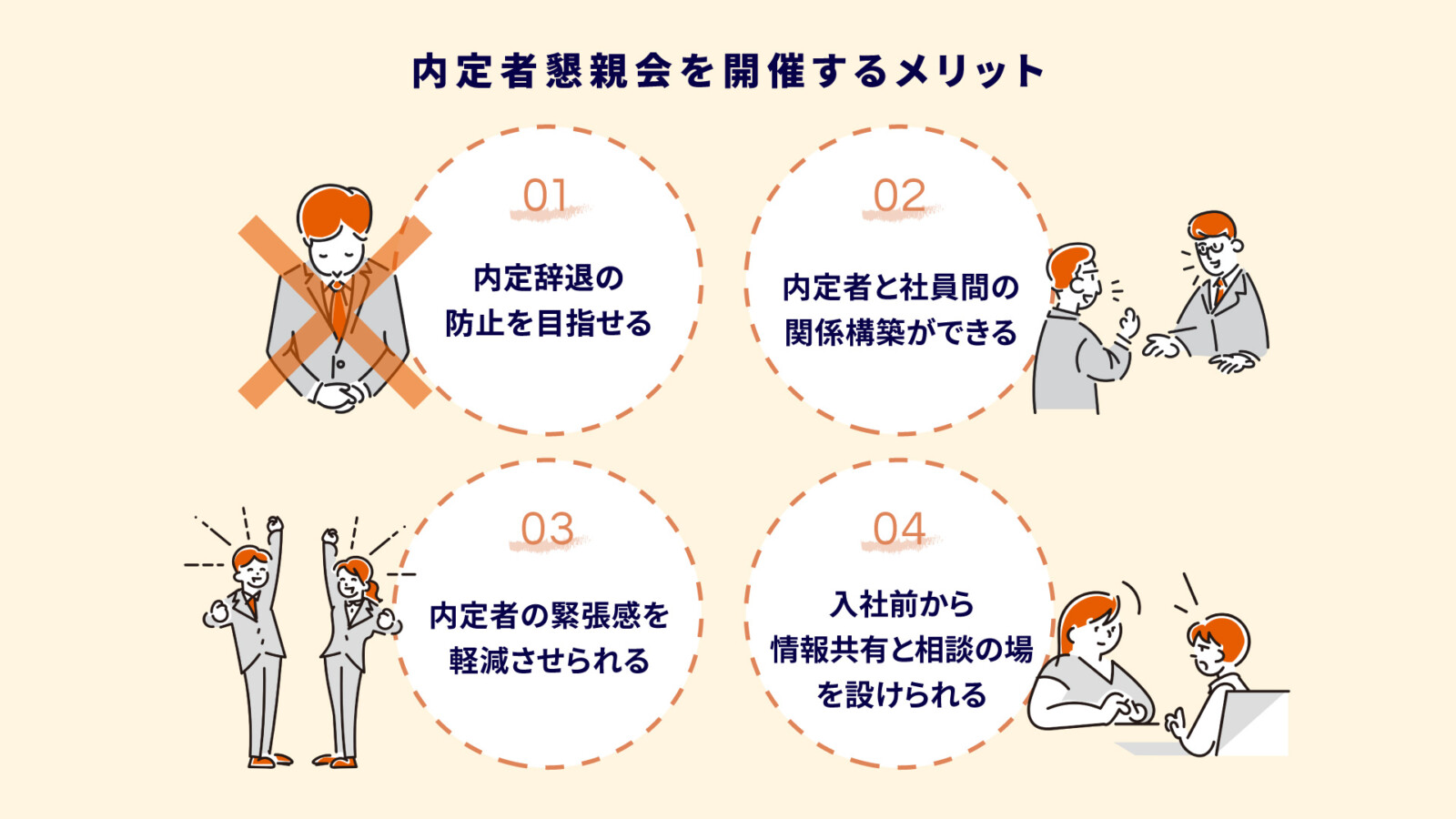

内定者懇親会を開催するメリット

内定者懇親会は、企業と内定者の相互理解を深めるだけでなく、内定辞退の防止や入社後の定着率向上にも効果的です。ここでは、主なメリットを4つに絞って紹介します。

- 内定辞退の防止を目指せる

- 内定者と社員間の関係構築ができる

- 内定者の緊張感を軽減させられる

- 入社前から情報共有と相談の場を設けられる

内定辞退の防止を目指せる

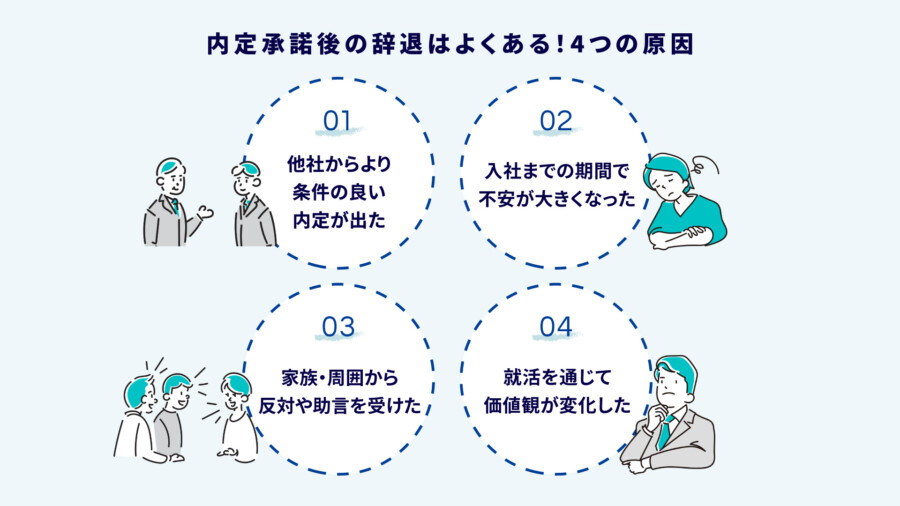

内定辞退が起きる主な要因には、「他社との比較」「企業理解の不足」「入社後のイメージが持てない」といった内定者の不安や迷いがあります。特に学生にとって、内定から入社までの期間は不安定で、企業と関わりが薄いままだと気持ちが離れてしまうことも少なくありません。

その対策として有効なのが、内定者懇親会の開催です。懇親会を通じて社員と直接話したり、会社の雰囲気に触れたりすることで、「ここで働きたい」という安心感や信頼感を醸成できます。また、先輩社員の経験談や日常の働き方を知ることで、入社後のイメージも具体化され、不安の解消につながるでしょう。

企業によっては、懇親会を導入したことで内定辞退率が減少したという声もあり、早期の段階で内定者との接点を持つことの重要性が伺えます。

内定者と社員間の関係構築ができる

内定者懇親会は、社員と内定者が直接交流する貴重な場です。業務外のカジュアルな雰囲気のなかで顔を合わせ、フランクに会話できるため、内定者にとっては「話しかけやすい先輩社員」を見つけるよい機会となります。

このような関係が築かれていると、入社後に質問や相談がしやすくなり、早期の職場適応やスムーズな業務習得につながります。実際に「あの先輩がいたから安心して入社できた」「初日から知っている人がいたことで緊張が和らいだ」といった声は多く、精神的な支えにもなっています。

また、社員側にとっても、内定者の個性や価値観に触れることで、配属や育成方針の参考になります。懇親会は、単なるイベントではなく、双方の信頼関係を深める場として非常に有意義です。

内定者の緊張感を軽減させられる

内定者は、入社前に「どのような人たちが働いているのか」「職場の雰囲気に自分がなじめるか」といった不安を抱えていることが多くあります。特に初めて社会に出る新卒内定者にとっては、未知の環境に飛び込むことへの緊張感は大きなものです。

内定者懇親会では、社員や他の内定者とリラックスした雰囲気で会話できるため、そうした不安を自然に和らげる効果があります。例えば、昼食を交えた座談会や、先輩社員による雑談ベースのQ&Aなどがあると、内定者は「自分を受け入れてくれる場所だ」と感じやすくなるでしょう。

この安心感は、内定者の入社意欲を高める大きな要因になります。「ここならがんばれそう」と思えるような前向きな気持ちが芽生えれば、入社へのモチベーションも自然と高まっていきます。

入社前から情報共有と相談の場を設けられる

内定者懇親会は、単なる交流の場にとどまらず、入社前に感じる疑問や不安を解消するための「情報共有と相談の場」としても大きな役割を果たします。企業側からは業務内容や社風、研修制度などについて詳しく説明でき、内定者側も気軽に質問できる雰囲気が整っているのが特徴です。

例えば、「勤務時間はフレックスタイムなのか」「出社時の服装はどこまで自由か」「配属先はいつ決まるのか」など、些細だけれど気になるポイントを事前に確認できることで、入社に向けた安心感が生まれます。

こうした双方向のコミュニケーションは、企業にとっても内定者のニーズや懸念点を把握する機会となり、今後のフォロー施策にも活かせます。信頼関係の土台を築く意味でも、懇親会は非常に有効な場です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

内定者懇親会の主な内容とプログラム例

内定者懇親会では、内定者と社員が交流しながら会社理解を深め、安心して入社を迎えられるよう、さまざまなプログラムが用意されます。カジュアルで温かな雰囲気のなかでおこなわれることが多く、「楽しさ」と「学び」がバランスよく組み込まれているのが特徴です。

一般的なプログラム内容は以下のとおりです。

- 歓迎の挨拶と社員の自己紹介

- 会社のビジョンや業務内容の紹介

- 内定者同士の交流・歓談

- 食事の提供

- 先輩社員とのコミュニケーション

- 質疑応答

- プレゼントや記念品の贈呈

歓迎の挨拶と社員の自己紹介

内定者懇親会は、まず企業側からの「歓迎の挨拶」でスタートするのが一般的です。この挨拶は、内定者を温かく迎え入れる意思を示すとともに、イベントの雰囲気づくりにも重要な役割を果たします。形式ばったスピーチではなく、明るく親しみやすい言葉で始めることで、内定者の緊張も自然とほぐれます。

続いておこなわれる社員の自己紹介では、人事担当者や幹部社員、配属予定部署の先輩社員などが登場し、自身の役割や業務内容、社内での雰囲気などを紹介します。こうした自己紹介は、内定者にとって社員の人柄を知るよいきっかけとなり、「話しかけやすい」「相談しやすそう」と感じる第一歩になるでしょう。

また、笑いや共感を交えた自己紹介があると、その後の懇談もスムーズになり、場全体が和やかな雰囲気に包まれます。懇親会の成功には、最初の挨拶と自己紹介で“安心できる空気感”を作ることが欠かせません。

会社のビジョンや業務内容の紹介

内定者懇親会では、会社のビジョンや中長期的な目標、経営方針などを共有することが大切です。これは単に理念を伝えるだけでなく、内定者に「自分がこの組織の一員としてどのように貢献できるか」をイメージさせるための重要なステップとなります。

ビジョンを共有することで、内定者は企業の方向性や価値観に共感しやすくなり、入社へのモチベーションや帰属意識が高まります。例えば「〇〇業界のリーダーを目指す」「人と社会に価値を届ける」など、企業の持つ想いや成長戦略を明確に伝えることで、目指す未来が共有されます。

また、業務内容の紹介では、日々の仕事内容を具体的に説明することが効果的です。営業職であれば「お客様への提案からアフターフォローまでの流れ」、開発職であれば「チームでのシステム開発や改善プロジェクトへの参加」など、具体例を交えることで、内定者も自分の働く姿をより現実的に想像できます。

内定者同士の交流・歓談

内定者懇親会において、内定者同士の交流は非常に重要なプログラムのひとつです。初対面のメンバーと関わることに不安を感じる人も多いですが、同じ立場で同じ時期に入社する「同期」との出会いは、入社前から安心感とつながりを得られる貴重な機会です。

こうした交流を通じて、緊張がほぐれるとともに、「この人たちと一緒にがんばっていけそう」と思える仲間意識が芽生えます。これが、入社後のスムーズなチーム形成や職場定着にも大きく寄与します。

プログラムの一例としては、自由に会話ができるフリートークタイム、共通テーマで話し合うグループワーク、リラックスした雰囲気で盛り上がる軽いレクリエーションやゲームなどがあります。形式にとらわれず、自然な交流が促される工夫があることで、内定者同士の距離も縮まるでしょう。

食事の提供

内定者懇親会において、食事の提供は単なるおもてなしにとどまらず、参加者同士の交流を自然に促進する大切な要素です。ともに食事を囲むことで緊張感がやわらぎ、会話が生まれやすくなるため、打ち解けるきっかけになります。

懇親会で提供される食事の形式は、会場や人数に応じてさまざまです。ビュッフェスタイルは自由に席を移動しながら交流できるメリットがあり、立食形式の場合はよりカジュアルで活発なコミュニケーションが期待できます。少人数の場合はテーブルサービスや軽食を用意し、落ち着いた雰囲気で歓談を楽しむのもよいでしょう。

食事の内容に加え、食器の使い方や会話のマナーなどに気を配ることで、より心地よい時間を演出できます。食事を通じて場の空気がなごみ、自然と笑顔が広がることで、内定者にとっても企業に対する親しみや信頼感が深まります。

先輩社員とのコミュニケーション

内定者懇親会では、先輩社員との直接のコミュニケーションがとれることが大きな魅力のひとつです。先輩社員から聞く実際の業務内容や働き方、会社の雰囲気などの「リアルな声」は、内定者にとって貴重な情報となります。

特に、「実際にどのような1日を過ごしているのか」「大変なことややりがいは何か」などの具体的な話は、入社後のイメージをより現実的に描く助けになります。また、就活中の悩みや、入社前の不安を先輩に相談できる機会としても重宝されており、「こんな風に働けるなら安心だ」と感じる内定者も少なくありません。

フランクな雰囲気のなかで話すことで、社員との距離感がぐっと縮まり、親近感や信頼感も高まります。こうした関係性が築けることで、入社後も「知っている顔がいる」という安心感につながり、職場への適応もスムーズになります。

質疑応答

質疑応答の時間は、内定者が抱える疑問や不安を直接解消できる、懇親会のなかでも特に重要なプログラムです。パンフレットや採用サイトだけでは伝わらない情報を知ることができるため、多くの内定者がこの時間を通じて企業理解を深めています。

企業側にとっても、内定者からの率直な質問に丁寧かつ誠実に答える姿勢を示すことで、「信頼できる会社」という印象を与える絶好の機会になります。一方的な説明ではなく、双方向のやり取りを意識することがポイントです。

質問内容としては、「勤務時間や残業の実態」「福利厚生の利用状況」「新入社員研修の具体的な流れ」などが挙げられます。こうした実務に関する質問が出やすいため、担当者も具体的な事例を交えて説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

プレゼントや記念品の贈呈

内定者懇親会の締めくくりとして、記念品やノベルティを贈呈する企業も少なくありません。これは単なる形式的な贈り物ではなく、企業からの「ようこそ」という歓迎の気持ちや、感謝・期待を込めたホスピタリティの表れです。

贈られるアイテムは企業ごとにさまざまですが、実用性のある文房具セットや、会社ロゴ入りのオリジナルグッズ、マグカップ、エコバッグなどが一般的です。また、心のこもった手書きメッセージを添えることで、より特別感のあるプレゼントになります。

こうした小さな心配りが、内定者に「自分は大切にされている」と実感させるきっかけとなり、企業に対する親近感や入社意欲の向上にもつながります。懇親会の最後に笑顔でプレゼントを受け取る体験は、内定者の記憶に強く残るポジティブな印象となるでしょう。

懇親会に参加する内定者が気をつけたいマナー

内定者懇親会は、企業や社員との大切な初対面の場でもあり、基本的なマナーを意識することでよい印象を残すことができます。対面でもオンラインでも共通して求められるのは、礼儀正しく誠実な態度です。円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築にもつながるため、事前に押さえておきましょう。

内定者が気をつけたいマナーの例

- 服装の基本マナー|対面・オンライン別

- 自己紹介は簡潔かつ丁寧な言葉遣いを意識する

- きれいな姿勢と真面目な態度を徹底する

- 参加中はスマートフォンの使用を極力控える

- 主催者・先輩社員にお礼を伝えて退出する

服装の基本マナー|対面・オンライン別

懇親会はフォーマルな場ではありませんが、社会人としての第一印象を左右するため、服装選びには注意が必要です。対面の場合は、スーツが無難ですが、企業によってはオフィスカジュアルを推奨することもあります。男性はジャケットとシャツ、女性はジャケットやブラウスを組み合わせるなど、清潔感のある装いを意識しましょう。

オンライン開催では、上半身しか映らないとはいえ、服装はきちんと整えるのが基本です。シンプルなシャツやジャケットを着用し、派手すぎない色合いを選ぶと好印象です。また、背景の整理整頓や画面の明るさも印象に影響するため、事前に確認しておくことが大切です。

服装に迷った場合は、企業から送られる案内文やドレスコードの有無を必ず確認し、不明点があれば事前に問合わせるのが安心です。

自己紹介は簡潔かつ丁寧な言葉遣いを意識する

懇親会での自己紹介は、「簡潔・明るく・丁寧」の3つを意識しましょう。名前、所属(学校や学部)、趣味や関心ごとを1〜2点ほど伝える程度で十分です。長すぎると聞き手の集中が途切れやすく、逆に短すぎると無関心に見えてしまいます。

また、敬語を基本にしつつ、明るい声でハキハキと話すことで親しみやすさが伝わります。例えば「〇〇大学の△△と申します。趣味はランニングで、体を動かすことが好きです。本日は皆さまとお話できるのを楽しみにしています。」といった自己紹介が理想的です。

一方、「えっと」「まあ」など口癖が多い話し方や、自分のアピールばかり強調するのは避け、程よいバランスの自己紹介を考えましょう。

きれいな姿勢と真目な態度を徹底する

懇親会では、言葉遣いだけでなく姿勢や態度も大切です。背筋を伸ばし、椅子に浅く腰かけることで清潔感や誠実さが伝わり、相手に安心感を与えます。話を聞くときはうなずきやアイコンタクトを適度に取り入れると、関心を持っていることが自然に伝わり、良好なコミュニケーションにつながります。

また、柔らかい笑顔を心がけることで、緊張感を和らげつつ親しみやすさを演出できるでしょう。緊張しやすい人は、深呼吸をして気持ちを整えたり、手元に飲み物を置いて自然に間を取ったりするとリラックスしやすくなります。小さな所作の積み重ねが、真面目さと人柄を伝える大きなポイントです。

参加中はスマートフォンの使用を極力控える

懇親会の最中にスマートフォンを触る行為は、相手に「話を聞いていない」「集中していない」という印象を与えてしまい、マナー違反と受け取られる可能性があります。せっかくの交流の場では、会話に集中し積極的に関わる姿勢が求められます。

緊急時を除き、スマートフォンはカバンやポケットにしまっておき、通知音も事前にオフにしておくことが望ましいでしょう。特にオンライン懇親会では、SNSやメッセージアプリの通知が画面に表示されると集中力を欠くだけでなく、周囲に気付かれることもあります。参加前に通知設定を見直し、安心して会に臨める環境を整えておくことが大切です。

主催者・先輩社員にお礼を伝えて退出する

懇親会の最後に感謝の言葉を伝えることは、礼儀としてだけでなく、好印象を残す大切なポイントです。主催してくれた人事担当者や、時間を割いて参加してくれた先輩社員に対し「本日はありがとうございました。入社がますます楽しみになりました。」などの簡潔な言葉を添えるだけで十分です。気持ちのこもったお礼は、誠実さや人柄を伝えるきっかけにもなります。

退出のタイミングは、会が一段落して解散の案内があったあとが基本です。オンライン懇親会の場合も、退出ボタンを押す前に「本日はありがとうございました」と一言述べることで、最後まで丁寧な印象を残せます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

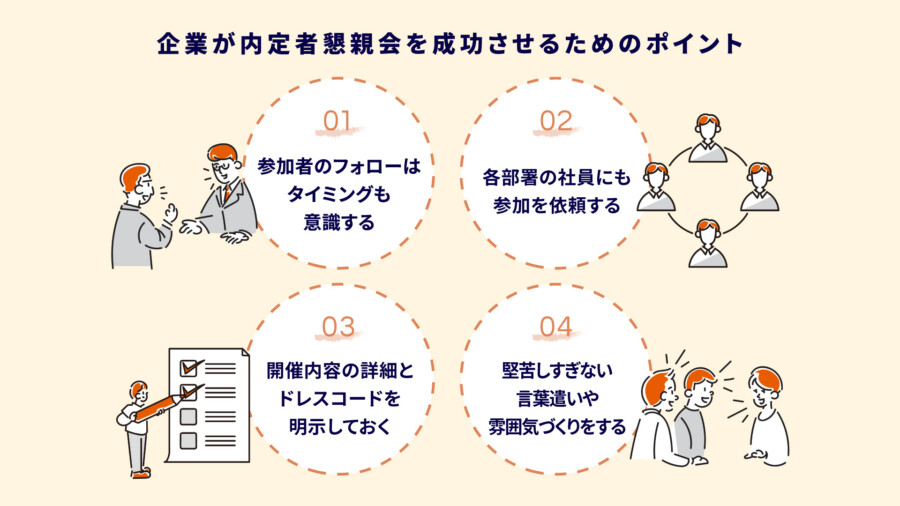

企業が内定者懇親会を成功させるためのポイント

内定者懇親会を効果的に実施するには、入念な準備と内定者への細やかな配慮が欠かせません。懇親会の目的は「交流を通じた安心感とエンゲージメントの向上」であり、その実現のためには、運営側が工夫を凝らす必要があります。以下のポイントを意識することで、より有意義な懇親会にできます。

- 参加者のフォローはタイミングも意識する

- 各部署の社員にも極力参加してもらう

- 開催内容の詳細とドレスコードを明示しておく

- 堅苦しすぎない言葉遣いや雰囲気づくりを徹底する

参加者のフォローはタイミングも意識する

懇親会を成功させるためには、当日の進行だけでなく、前後のフォローも重要です。招待時には丁寧な案内をおこない、数日前にリマインドを送ることで安心感を与えられます。懇親会中もスタッフが積極的に声をかけ、孤立しないよう配慮することが大切です。

終了後には、お礼メールや写真付きの報告を送ると、企業への好印象と一体感が高まります。こうしたフォローの積み重ねが内定者の満足度を高め、結果的に内定辞退の防止にもつながります。

各部署の社員にも極力参加してもらう

懇親会には可能な限り複数の部署から社員が参加するのが理想です。さまざまな立場の社員と接することで、内定者は会社全体の雰囲気や仕事の幅をより具体的に理解できます。特定の部署だけでは伝わらない、多角的な視点を得られる点もメリットです。

また、現場で活躍する先輩社員が参加すれば、リアルな仕事の話や人柄に触れられ、懇親会そのものが活気づきます。無理のない範囲で多様な社員を巻き込み、内定者が安心して「この会社で働きたい」と思える環境づくりを意識しましょう。

開催内容の詳細とドレスコードを明示しておく

内定者が安心して懇親会に参加するためには、事前の案内が欠かせません。開催日時や場所、当日のプログラム内容を具体的に知らせることで、不安や戸惑いを防ぐことができます。特にドレスコードを明確にしておくと、服装選びに悩まず落ち着いた気持ちで参加できます。

案内はメールや案内状など、全員が確実に確認できる方法で丁寧に伝えることが大切です。詳細を事前共有することで当日のトラブルを減らし、内定者がリラックスして交流に集中できる環境を整えられます。

堅苦しすぎない言葉遣いや雰囲気づくりを徹底する

懇親会では、参加者がリラックスできる空気づくりが大切です。形式ばった言葉や堅苦しい進行は、内定者を緊張させてしまうことがあります。丁寧さを保ちながらも、笑顔を交えたフランクな挨拶や軽いアイスブレイクを取り入れて、和やかな雰囲気になるよう意識しましょう。

また、司会進行も柔らかい言葉を選び、適度に雑談を交えることで自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。フォーマルすぎず、かといって失礼にあたらないバランスを意識することが、安心して参加できる懇親会につながります。

まとめ|内定者懇親会を有意義な時間にしよう

内定者懇親会は、内定者の不安を和らげ、社員や同期との関係を築く大切な機会です。丁寧な準備と心配りが、入社への安心感やモチベーション向上につながり、企業にとっても定着率アップという効果をもたらします。

Cultiveでは「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、懇親会やチームビルディングの企画・運営をサポートしています。内定者との絆を深め、組織の力を最大化したいとお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)