中途採用説明会とは?新卒説明会との違いとともに解説

中途採用説明会とは、転職を考えている求職者に向けて、企業が自社の事業内容や職場環境、募集職種などを紹介するイベントです。

新卒採用では一般的におこなわれていますが、中途採用においても、応募者との接点を増やし、企業理解を深めてもらう重要な機会として注目されています。

個別面接の前に説明会を開催することで、求職者は企業の全体像を把握でき、企業側も効率的に多くの候補者にアプローチできます。

ここでは、中途採用説明会の目的や新卒向けとの違い、さらに増加している転職フェアについても解説します。

- 中途採用説明会を開催する目的

- 新卒採用向けの説明会との違い

- 転職フェア(合同会社説明会)も全国的に増加

中途採用説明会を開催する目的

中途採用説明会の主な目的は、求職者に企業の魅力を深く理解してもらい、応募への意欲を高めることです。Webサイトや求人広告だけでは応募を迷っている人も、説明会で直接話を聞くことで入社への決意を固めるケースは少なくありません。

求人情報だけでは伝えきれない企業理念や社風、実際の業務内容を直接説明できるのが説明会の大きなメリットです。現場で働く社員の声を聞いてもらうことで、入社後の働くイメージを具体的に持ってもらえます。

さらに、選考前のミスマッチを防ぐ役割も果たします。企業側は応募者の反応から自社に合う人材かを見極められますし、求職者側も「この会社で本当に働きたいか」をじっくり考える機会になります。双方向のコミュニケーションを通じて、相互理解を深められるのが説明会の大きな価値といえるでしょう。

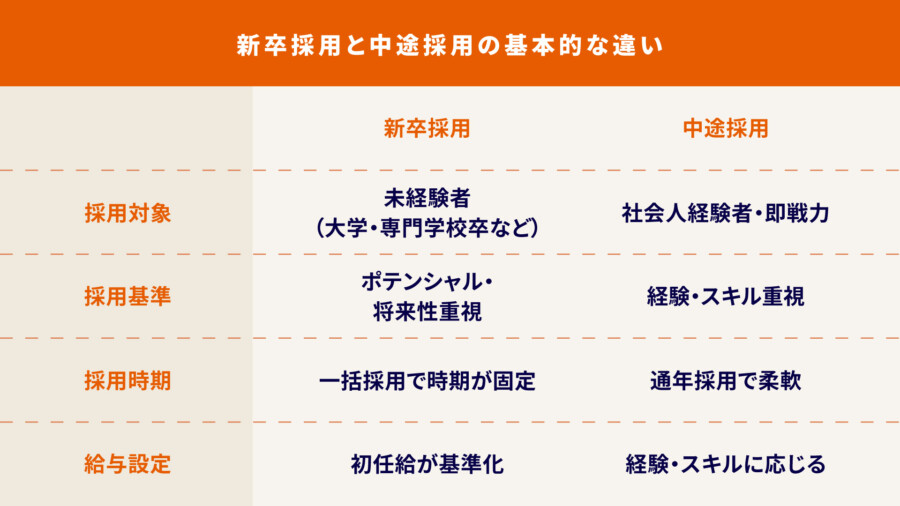

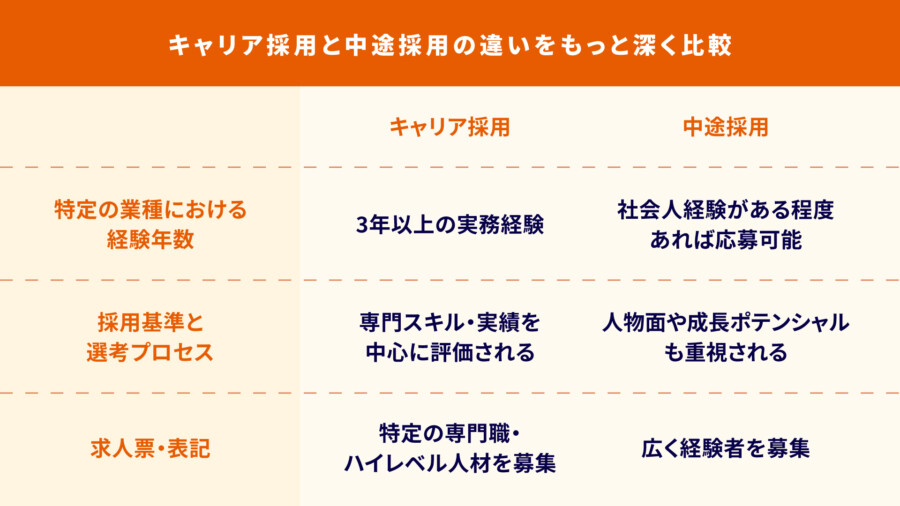

新卒採用向けの説明会との違い

中途採用と新卒採用の説明会には、大きな違いがあります。新卒は社会人経験のない学生が対象ですが、中途は既に他社で働いた経験を持つ社会人が参加者となります。そのため、キャリアパスや即戦力として活躍できる環境を具体的に示す必要があるでしょう。

次に、開催時期と形式の違いが挙げられます。新卒は採用スケジュールが決まっているのに対し、中途は通年でおこなわれることが多く、平日夜間や土日、オンラインでの開催も増えているのが特徴です。

説明内容の深さも異なります。新卒向けは企業理念が中心ですが、中途向けは具体的な業務内容や求めるスキル、入社後のキャリアステップなど、より実務的な情報が求められるといえます。

転職フェア(合同会社説明会)も全国的に増加

近年、複数の企業が一堂に会する「転職フェア」や「合同会社説明会」が全国的に増加しています。

マイナビやdodaなどの大手転職サイトが主催するものから、業界や職種に特化したものまで、さまざまな形式で開催されています。求職者は1日で複数の企業を比較検討でき、企業側も多くの転職希望者と直接接点を持てる貴重な場となっています。

特に、コロナ禍を経てオンラインとオフラインのハイブリッド開催が定着し、地方在住者や在職中の方でも参加しやすくなりました。まだ本格的な転職活動を始めていない「潜在的な転職希望者」とも出会えるため、採用ブランディングの機会として出展を検討する企業が増えています。

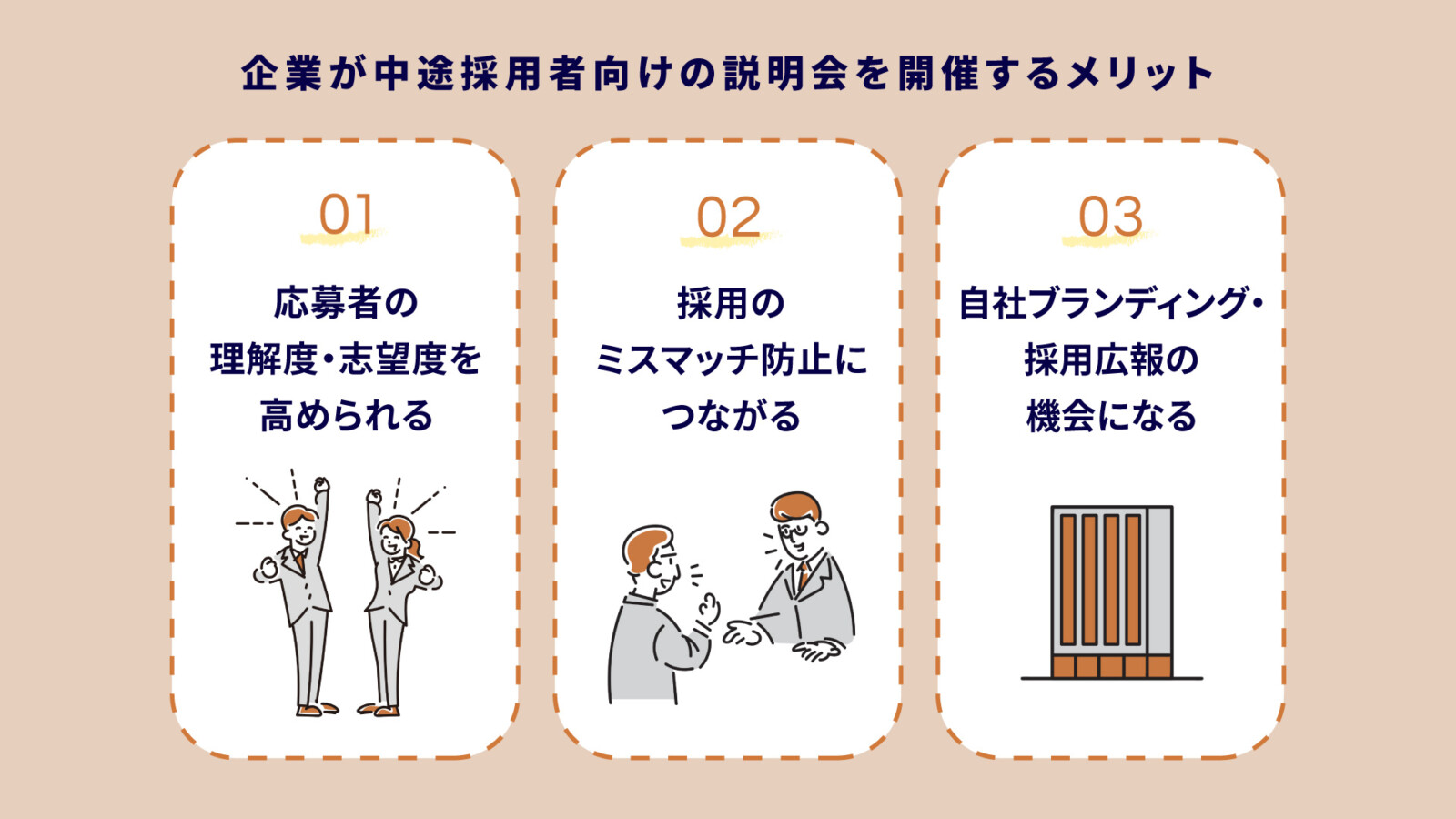

企業が中途採用者向けの説明会を開催するメリット

中途採用説明会を開催することで、企業にはさまざまなメリットがあります。単に情報を伝えるだけでなく、採用活動全体の質を高める効果が期待できます。特に、求人サイトやエージェント経由だけでは伝えきれない企業の魅力を、直接アピールできる貴重な機会となります。

ここでは、中途採用説明会がもたらす3つの主なメリットを紹介します。

- 応募者の理解度・志望度を高められる

- 採用のミスマッチ防止につながる

- 自社ブランディング・採用広報の機会になる

応募者の理解度・志望度を高められる

説明会の最大のメリットは、求職者の企業理解を深め、志望度を高められることです。

求人サイトだけでは伝えきれない企業の雰囲気や働く環境を、直接体感してもらえるのが大きな強みといえるでしょう。会社のビジョンや事業の将来性を丁寧に説明することで、「この会社で働きたい」という気持ちを強めてもらえます。

実際に働いている社員の登壇やオフィス見学を取り入れることで、入社後のイメージをより具体的に持ってもらうことが可能です。質疑応答の時間を設けることで、求職者の疑問や不安を解消でき、企業への信頼感も高まります。

採用のミスマッチ防止につながる

求人情報だけを見て応募してきた候補者は、企業の実態を十分に理解していない場合があります。その結果、入社後に「思っていた仕事内容と違った」といった理由で早期離職につながることも少なくありません。

説明会では、業務の具体的な内容や企業文化について詳しく伝えることができるでしょう。よい面だけでなく、業務の大変さも正直に共有することで、求職者は現実的な判断が可能になります。

企業側も応募者の反応や質問内容、表情などから、その人が自社に合うか、カルチャーフィットするかを見極められます。相互理解を深めることで、入社後の定着率向上につなげましょう。

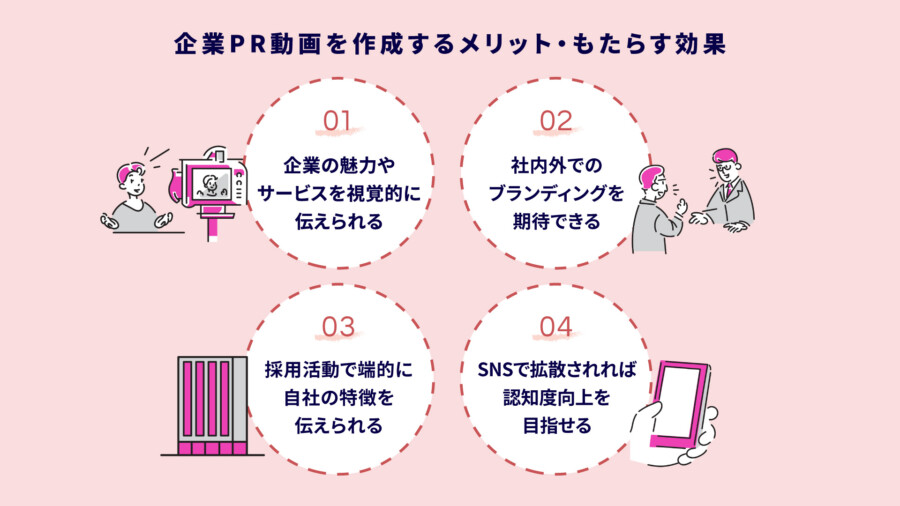

自社ブランディング・採用広報の機会になる

説明会は、企業の魅力を外部にアピールする絶好の機会でもあります。

説明会で使用する資料や映像、社員の登壇、オフィスツアーなどを通じて、自社の独自性や強みを効果的に伝えることが可能です。特に、まだ知名度が高くない企業や成長段階のスタートアップにとっては、求職者に直接アプローチし、企業の魅力を深く知ってもらえる貴重なチャンスといえるでしょう。

また、説明会に参加した求職者は、たとえその場で応募に至らなくても、企業の印象を周囲に伝えてくれる可能性があります。よい体験を提供することで、口コミやSNS、転職サイトのレビューなどでの情報拡散が期待でき、長期的な採用ブランディングの強化につながるはずです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

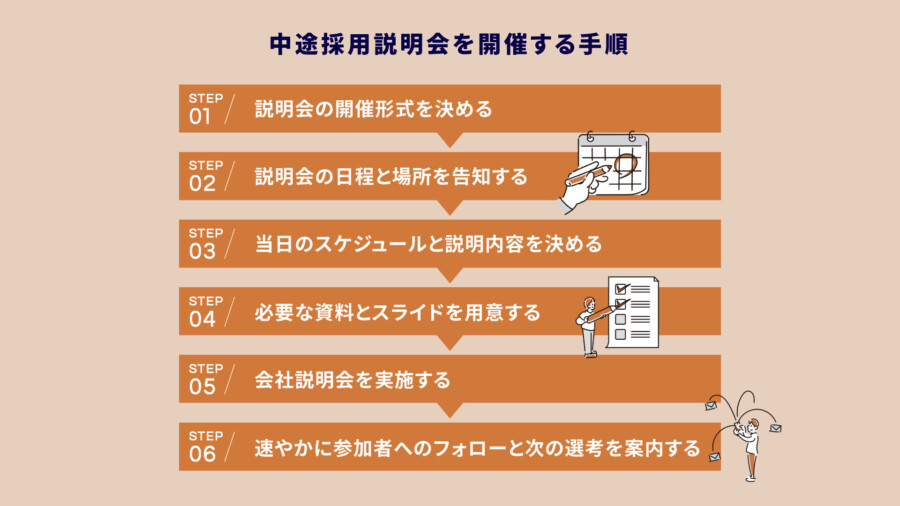

中途採用説明会を開催する手順

中途採用説明会をゼロから開催する場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

ここでは、企画から当日の実施、そしてアフターフォローまで、説明会開催の流れを6つのステップに分けて解説します。初めて説明会を開催する採用担当者の方でも、この流れに沿って準備を進めれば、スムーズに実施できるはずです。

- 1.説明会の開催形式を決める

- 2.説明会の日程と場所を告知する

- 3.当日のスケジュールと説明内容を決める

- 4.必要な資料とスライドを用意する

- 5.会社説明会を実施する

- 6.速やかに参加者へのフォローと次の選考を案内する

説明会の開催形式を決める

まず最初に、説明会をどの形式で開催するかを決めます。オフライン(会場開催)、オンライン、ハイブリッドの3つから選びましょう。

オフライン開催は対面でのコミュニケーションが取れ、企業の雰囲気を直接感じてもらいやすいのが特徴です。オフィス見学や実際の業務スペースの案内、社員との交流タイムも組み込みやすく、求職者に強い印象を残せます。

オンライン開催は場所や時間の制約が少なく、全国どこからでも参加できる点が魅力です。在職中の求職者も参加しやすく、準備や会場費用を抑えられます。画面共有で資料を効果的に見せたり、チャット機能で質問を受け付けたりと、デジタルツールを活用した運営も可能です。

ハイブリッド開催はオフラインとオンラインを組み合わせた形式で、近隣の方は会場で、遠方の方はオンラインでといった柔軟な参加方法を提供できるのが強みです。

説明会の日程と場所を告知する

開催形式が決まったら、日程と場所を設定し、求職者に告知します。

中途採用の参加者は在職中の方が多いため、平日夜間(19時以降)や土日の午前中など、参加しやすい時間帯を選びましょう。複数回の開催日を設けることで、より多くの人に参加機会を提供できます。説明会開催の1〜2ヵ月前には告知を開始し、十分な募集期間を確保することが大切です。

告知方法は、自社の採用サイトや求人サイト、SNS、転職フェアなど複数のチャネルを活用します。マイナビ転職やdodaなどの転職サイトに掲載すれば、多くの求職者にリーチできます。また、過去に応募があった方や、採用データベースに登録している方にも直接案内を送ると効果的です。

オフライン開催の場合は、駅から近いアクセスのよい場所を選び、参加人数に見合った広さと設備を確保しましょう。告知の際は、開催日時、場所、所要時間、申し込み方法を明確に記載することで、参加のハードルを下げることができます。

当日のスケジュールと説明内容を決める

説明会当日のスケジュールは1〜2時間程度で、以下のような流れが一般的といえます。

- 開会の挨拶と会社概要の紹介(10〜15分)

- 事業内容と募集職種の説明(20〜30分)

- 社員登壇・キャリア事例の紹介(15〜20分)

- 質疑応答(15〜20分)

- 選考フローと応募方法の案内(5〜10分)

中途採用ならではの配慮として、実際に働いている社員の具体的なキャリアパスや入社後の成長事例を紹介すると効果的です。時間配分を事前に決め、質疑応答の時間を十分に確保することをおすすめします。

必要な資料とスライドを用意する

説明会で使用する資料やスライドを準備します。準備すべき資料は以下のとおりです。

- 会社概要スライド(企業理念、沿革、事業内容)

- 募集職種の詳細資料(業務内容、求めるスキル)

- 社員紹介ページ(先輩社員のインタビュー)

- 選考フロー図(応募から内定までの流れ)

- 配布用パンフレット(会社案内、福利厚生一覧)

スライドは文字量を抑え、図やグラフを活用して視覚的にわかりやすくしましょう。社員インタビュー動画を用意しておくと、企業の雰囲気がより伝わりやすくなります。

会社説明会を実施する

オフライン開催では、会場の設営、受付、資料の配布を開始1時間前に完了させる必要があります。進行役となる司会者を決め、社員登壇のタイミングや資料の切り替えなど、役割分担を明確にしておきましょう。受付では参加者リストを用意し、スムーズな入場を心がけることが大切です。

オンライン開催では、開始前に通信環境や画面共有、音声のテストを必ずおこないます。参加者には事前に接続URLを送付し、開始10分前には入室できるようにしておくと安心です。チャット機能やQ&A機能の使い方も、冒頭で簡単に説明しておくとスムーズでしょう。

参加者が集中して聞ける雰囲気づくりを意識し、適度に質問を投げかけたり、社員とのカジュアルな対話の時間を設けることで、より印象に残る説明会になります。また、時間配分をしっかり守り、予定通りに終了することも、参加者への配慮として大切です。

速やかに参加者へのフォローと次の選考を案内する

説明会終了後のフォローは、志望度を維持し、応募につなげるために重要です。

まず、説明会終了後24時間以内にお礼のメールを送ることが大切です。参加への感謝を伝え、当日の資料や補足情報を添付すると親切でしょう。

次の選考ステップについても明確に案内する必要があります。応募方法、書類選考の流れ、面接の予定日程を具体的に伝えることで、参加者が次のアクションを取りやすくなります。

さらに、満足度アンケートを実施するのもおすすめです。「説明会の内容はわかりやすかったか」「改善してほしい点はあるか」といった質問で率直な意見を集めましょう。これらは次回以降の説明会を改善する貴重な情報源となるはずです。

中途採用説明会で伝えるべき内容と構成例

説明会では、どのような内容を、どのような順序で伝えればよいのでしょうか。内容が不十分だと参加者の理解が深まりませんし、逆に情報過多になると重要なポイントが伝わりにくくなります。

ここでは、中途採用説明会で押さえておきたい6つの要素を紹介します。この構成に沿って内容を組み立てることで、求職者にとってわかりやすく、印象に残る説明会になるはずです。

- 会社のビジョンや事業内容

- 募集する職種と仕事内容

- 社員や職場の紹介

- 1日の業務スケジュール例

- 今後の選考フローと応募方法

- 質疑応答

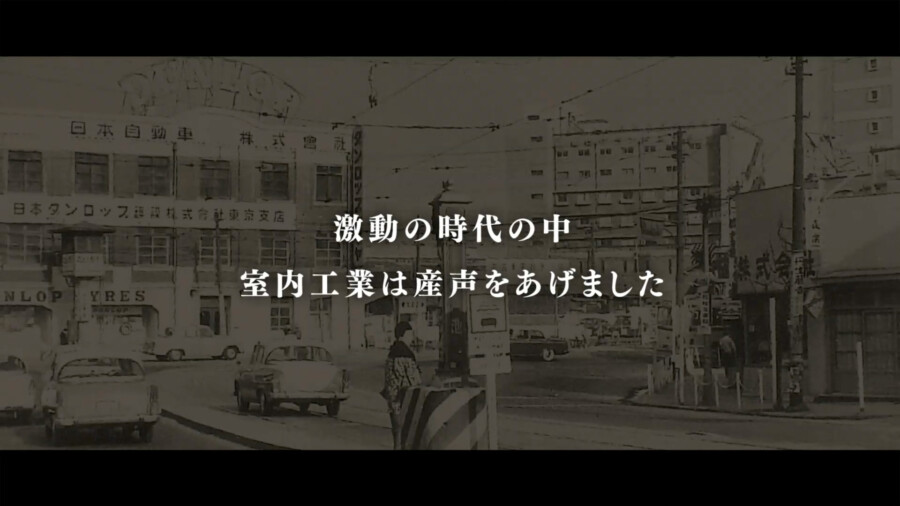

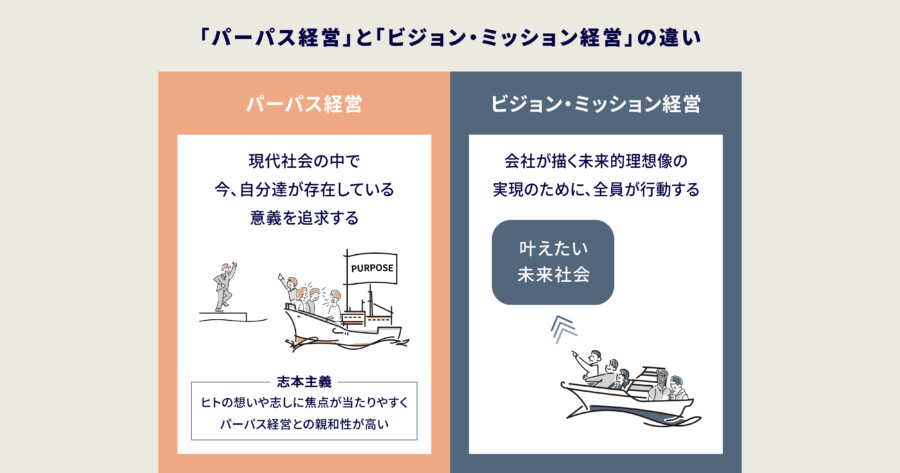

会社のビジョンや事業内容

説明会の冒頭では、企業理念やミッション、ビジョンを伝えることで、「この会社が何を目指しているのか」が明確になります。創業の背景や社名の由来、理念が生まれたエピソードを交えると、参加者の共感を得やすくなるでしょう。

次に、事業内容や市場でのポジションをわかりやすく説明します。「何をやっている会社なのか」を一言で表現し、主力事業や今後の展開について具体的に伝えていきましょう。企業の将来性や成長戦略にも触れると効果的です。

募集する職種と仕事内容

今回募集する職種と具体的な業務内容を詳しく説明していきます。

各職種の業務概要、必要なスキルや経験、求める人物像を明確に示すことが大切です。中途採用では即戦力が期待されるため、「どんな経験が活かせるのか」「入社後にどんなプロジェクトに関わるのか」といった具体的な情報が重要といえるでしょう。

業務の具体例や過去の成果事例を紹介することで、求職者は自分の経験と照らし合わせながらイメージできます。さらに、入社後のキャリアパスや成長機会にも触れ、長期的なキャリア形成の視点からも魅力を伝えることをおすすめします。

社員や職場の紹介

実際に働いている社員の紹介は、企業の雰囲気を伝えるうえで効果的です。

社員のプロフィールや役割、入社の経緯を紹介することで、求職者は「自分もこの会社で働くイメージ」を描けます。特に、中途入社した社員の体験談は、同じ立場の求職者にとって参考になります。

可能であれば、現場社員やマネージャーに登壇してもらうのがおすすめです。実際の業務内容や職場の雰囲気を生の声で聞くことで、リアリティが増します。また、職場の写真や動画、オフィスツアーを取り入れることで、視覚的にも職場環境を伝えられます。

1日の業務スケジュール例

実際の1日の流れを示すことで、求職者は業務のイメージを具体的に持つことができます。例えば、営業職の1日を以下のように時間帯ごとに示すと効果的です。

- 9:00 出社、メールチェック、朝礼

- 10:00 お客様先へ訪問(商談)

- 12:00 ランチ

- 13:00 社内ミーティング、資料作成

- 16:00 チーム内での情報共有

- 17:30 翌日の準備、退社

このように、時間帯、タスク内容を簡潔に示すことで、1日の業務の流れが一目でわかります。複数の職種を募集している場合は、職種ごとにスケジュール例を用意するとより親切です。

今後の選考フローと応募方法

説明会の終盤では、今後の選考プロセスを明確に伝えることが重要です。選考フローの全体像を図解で示すと効果的でしょう。

- 応募(エントリーシート提出)

- 書類選考

- 一次面接

- 二次面接

- 最終面接

- 内定

各ステップでかかる期間や、面接の形式(オンライン/対面)も併せて説明していきます。また、応募方法や締切、問合わせ窓口も明確に案内し、参加者が迷わず次のアクションを取れるようサポートしてください。

質疑応答

説明会の最後には、必ず質疑応答の時間を設けることが大切です。この時間は、参加者の疑問や不安を解消し、理解度や志望度を高める重要な機会といえます。率直な質問に丁寧に答えることで、企業への信頼感も向上するでしょう。

よくある質問例は以下のとおりです。

- 「残業時間はどのくらいですか?」

- 「リモートワークは可能ですか?」

- 「入社後の研修制度はありますか?」

- 「中途入社者の割合はどのくらいですか?」

質問には、できるだけ具体的に、正直に答えることが大切です。オンライン開催の場合は、チャット機能やQ&A機能を活用して質問を受け付けるとよいでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

中途採用者向けの説明会を成功させるための注意点

説明会を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、実務上の工夫や注意すべき点を4つ紹介します。これらを意識することで、参加者の満足度が高まり、応募につながる説明会を実現できるでしょう。

- 在職中の社会人に配慮した時間帯・開催形式を選ぶ

- 現場社員やマネージャーを登壇させてリアリティを出す

- オンラインでは双方向コミュニケーションを意識する

- 満足度アンケートを取って次回に活かす

在職中の社会人に配慮した時間帯・開催形式を選ぶ

中途採用の応募者の多くは、現在の職場で働きながら転職活動をおこなっています。そのため、参加しやすい時間帯と形式を選ぶことが重要といえるでしょう。

平日夜間(19時以降)や土日の午前・午後など、仕事終わりや休日に参加できる日程を設定することをおすすめします。複数の開催日を用意することで、より多くの方に参加機会を提供できます。

また、オンライン開催やハイブリッド形式を取り入れることで、遠方に住んでいる方や、どうしても会場に足を運べない方にも参加してもらえるでしょう。参加のハードルを下げる工夫は、応募者数の増加に直結し、「この会社は働く人の事情を理解してくれている」と感じてもらえます。

現場社員やマネージャーを登壇させてリアリティを出す

説明会の説得力を高めるためには、実際に現場で働く社員やマネージャーに登壇してもらうことが効果的です。

人事担当者や役員の説明だけでは、表面的な情報に留まりがちといえます。一方、現場社員が実務に基づいた経験談やエピソードを語ることで、求職者は「実際に働くとはどういうことか」をリアルに理解できるでしょう。

特に、中途入社した社員に登壇してもらうと、転職を考えている参加者にとって参考になります。「前職からどう変わったか」「入社後にどのような成長ができたか」といった生の声は、何よりも説得力があるはずです。

登壇者の準備として、事前にリハーサルをおこない、話す内容や時間配分を確認しておくことをおすすめします。

オンラインでは双方向コミュニケーションを意識する

画面越しでは参加者の反応が見えにくく、距離を感じやすくなります。そこで、チャット機能やQ&A機能、投票機能などを積極的に活用するとよいでしょう。「今の説明でわかりにくかった点はありますか?」と問いかけ、チャットで意見を募ることで、参加者の理解度を確認できます。

また、ブレイクアウトルーム機能を使って小グループに分かれ、少人数での質疑応答の時間を設けるのも効果的です。技術的な準備も忘れず、開始前の接続テスト、資料共有の確認、音声・映像のチェックを十分におこなうことをおすすめします。

満足度アンケートを取って次回に活かす

アンケートを通じて、「説明内容はわかりやすかったか」「進行のペースは適切だったか」「改善してほしい点はあるか」といった率直な意見を集めていきましょう。

質問例としては、以下のような項目が考えられます。

- 説明会全体の満足度(5段階評価)

- 内容の理解度

- 登壇者の説明のわかりやすさ

- 今後応募したいと思うか

- 改善してほしい点

これらのフィードバックは、次回の説明会を改善するための貴重な情報源となるはずです。参加者の意見を真摯に受け止め、改善できるところから順次対応することで、説明会の質が着実に向上します。

中途採用説明会は採用ブランディングの第一歩

中途採用説明会は、単なる情報提供の場ではなく、企業の魅力を伝え、求職者との信頼関係を築く重要な機会です。

説明会を通じて、応募者の志望度を高め、採用のミスマッチを防ぎ、自社の魅力を広く発信できます。在職中の社会人に配慮した開催形式を選び、現場社員のリアルな声を届け、双方向のコミュニケーションを大切にすることで、参加者の心に残る説明会を実現できます。

また、Cultiveでは企業の“らしさ”を文化として定着させ、メンバーの体現行動に現れるまでの社内施策を幅広くお手伝いしております。

企業文化を象徴したメッセージ策定から始め、特設サイトの作成、エンゲージメントに寄与する入社式やオンボーディング施策など、会社の大切な想いにメンバーが共感し、心に宿すまでの道のりを伴走いたします。

エンゲージメントや理念浸透に課題をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)