新卒採用における母集団形成とは

「母集団形成」とは、自社の採用ターゲットとなる学生を集めるための活動全般を指します。

採用サイトやナビ媒体、SNS、説明会など、さまざまなチャネルを通じてエントリーや応募を促す、採用活動の第一段階です。十分な候補者が集まらなければ、次の選考や内定フェーズにもつながらないため、母集団形成は採用成功の“土台”といえます。

新卒採用では、「量」と「質」の両立が欠かせません。例えばエントリー数が多くても、自社の求める人物像とかけ離れていれば、面接や内定に進む学生が少なく、結果的に効率が悪化します。逆に、ターゲットを明確にして情報発信を行えば、応募数が少なくても採用の精度を高めることができます。

採用市場の変化が激しい今こそ、戦略的に母集団を形成し、自社にマッチした学生と出会うための工夫が大切です。

新卒採用における母集団形成の現状と課題

学生の就職活動が多様化する近年の新卒採用では、次のような現状と課題があります。

- 採用競争の激化と学生の情報行動の変化

- 「数と質」どちらも確保できない企業に共通する課題

詳しく解説します。

採用競争の激化と学生の情報行動の変化

近年の新卒採用では、学生の情報行動が大きく変化しています。

就職活動の早期化が進み、多くの学生が大学3年の夏からインターンや企業研究を始めるようになりました。

企業が学生と接点を持てる時期が早まる一方で、情報源も多様化しています。ナビサイトだけでなく、X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSを活用して企業情報を収集・比較する学生が増加。

さらに、オンライン説明会や動画コンテンツなど、デジタル上の接点を通じて企業理解を深めるケースも一般的になり、学生はより短期間で多くの企業を検討できるようになっています。

「数と質」どちらも確保できない企業に共通する課題

採用競争の激化に加え、少子化による学生数の減少も重なり、母集団の「数」を十分に確保できない企業が増えています。

一方で、応募数が集まっても「自社に合う学生が少ない」といった“質”の課題も浮き彫りになっています。

その背景には、採用チャネルの多様化に対応しきれていないことや、オンライン化によって学生との関係構築が難しくなっていることがあります。

また、学生が企業を選ぶ基準が“ネームバリュー”から“共感・リアリティ”へと変化しているにもかかわらず、発信内容や体験設計を見直せていない企業も少なくないようです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

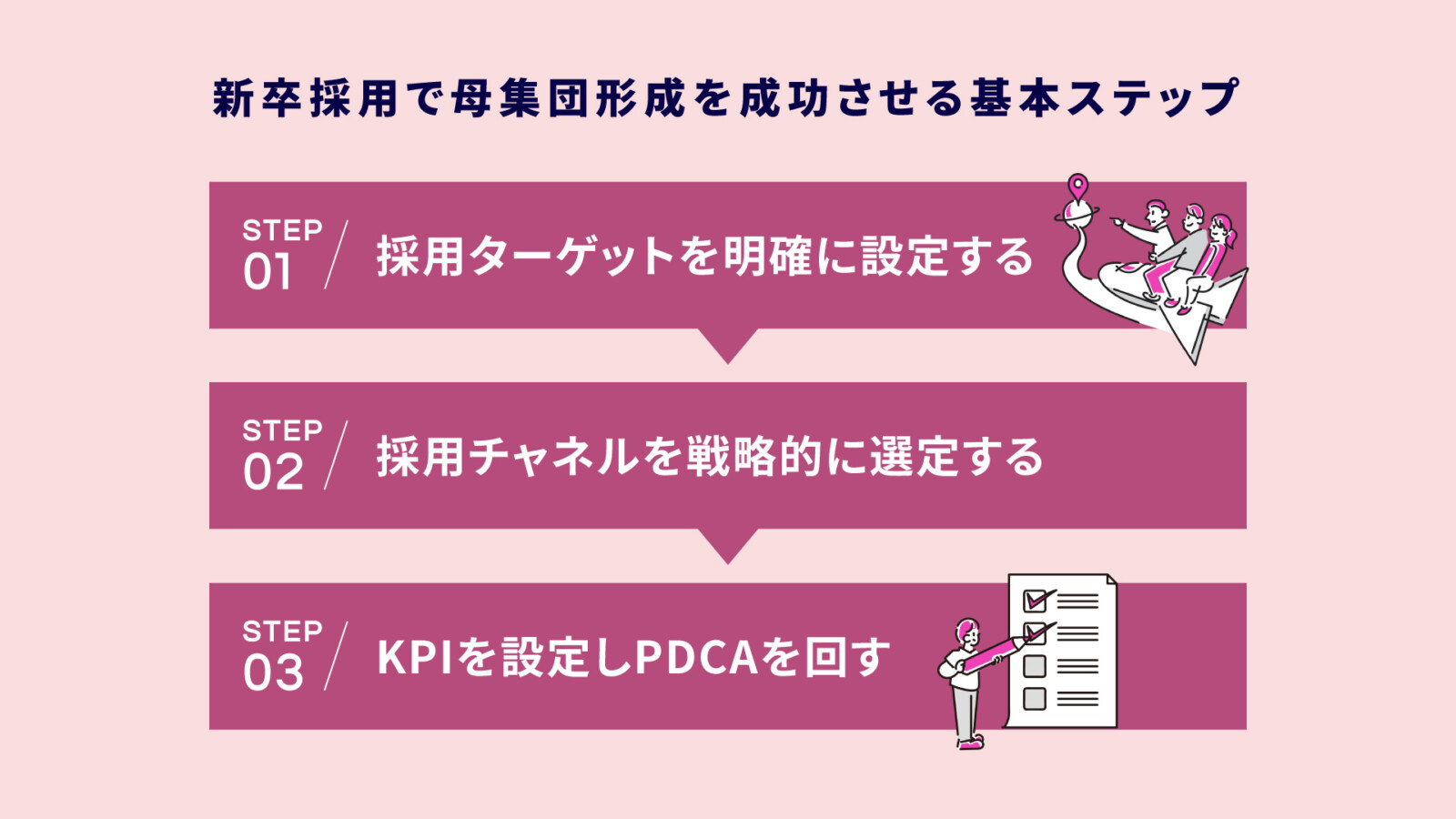

新卒採用で母集団形成を成功させる基本ステップ

効果的な母集団形成には、明確な戦略と一貫したプロセス設計が欠かせません。ここでは、新卒採用で成果を上げるための基本ステップを紹介します。

- ①採用ターゲットを明確に設定する

- ②採用チャネルを戦略的に選定する

- ③KPIを設定しPDCAを回す

具体的なステップを見ていきましょう。

①採用ターゲットを明確に設定する

母集団形成を成功させる第一歩は、採用ターゲットを明確にすることです。求める人物像(ペルソナ)を言語化し、「主体的に行動できる人」「チームで成果を出せる人」など、志向性やスキルまで具体的に定めましょう。

例えば「ITリテラシーが高く、論理的に考えられる理系学生」など、採用後に活躍できる姿をイメージすることが大切です。

ターゲットを明確にすることで、訴求メッセージや採用チャネルの選定がぶれず、効果的な母集団形成につながります。

②採用チャネルを戦略的に選定する

次に押さえておきたいのが、採用チャネルを戦略的に選定することです。

就職サイトや合同説明会は母集団の「量」を増やすのに有効ですが、SNS発信やインターンシップ、ダイレクトリクルーティングは「質」を高める施策として有効です。

例えば、自社に共感する学生を集めたい場合は、社員インタビューをSNSで発信したり、現場体験型のインターンを実施したりすると効果的です。

目的に応じてチャネルを組み合わせることで、効率的に母集団の量と質を両立できます。

③KPIを設定しPDCAを回す

母集団形成の成果を高めるには、KPI(重要指標)を設定して進捗を数値で管理することが欠かせません。

例えば、エントリー数、説明会参加率、選考通過率、内定承諾率などを指標として設定し、どの段階で学生が離脱しているのかを可視化します。その結果をもとに施策を見直し、改善を繰り返すことで、より効果的な母集団形成が可能になります。

PDCA(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)サイクルを回すことで、採用活動全体の精度と再現性を高められます。

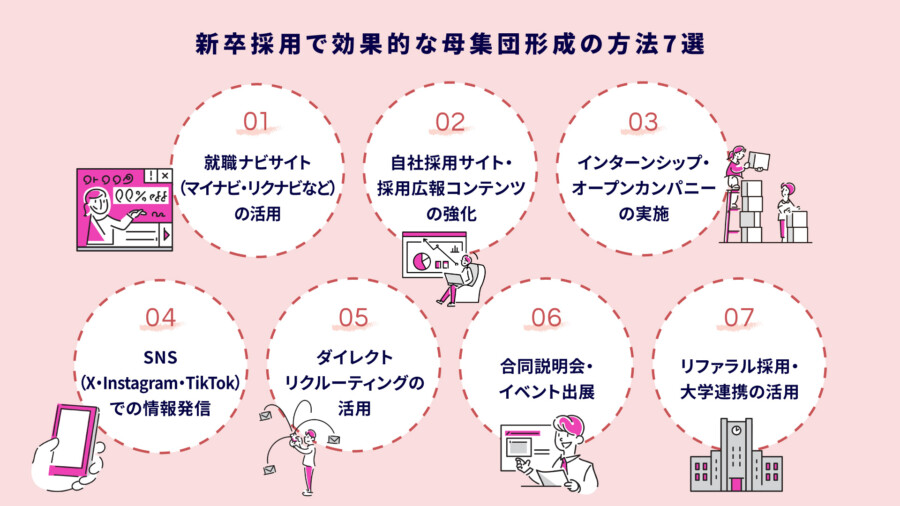

新卒採用で効果的な母集団形成の方法7選

これから紹介する7つの方法を活用すれば、母集団形成をより効率的かつ効果的に進めることができます。

- 就職ナビサイト(マイナビ・リクナビなど)の活用

- 自社採用サイト・採用広報コンテンツの強化

- インターンシップ・オープンカンパニーの実施

- SNS(X・Instagram・TikTok)での情報発信

- ダイレクトリクルーティングの活用

- 合同説明会・イベント出展

- リファラル採用・大学連携の活用

順に見ていきましょう。

就職ナビサイト(マイナビ・リクナビなど)の活用

就職ナビサイト(マイナビ・リクナビなど)は、新卒採用における母集団形成の中心的なチャネルです。多くの学生が利用しており、企業認知の拡大やエントリー数の増加につながります。

その一方で、競合が多く情報が埋もれやすいため、掲載時期やコンテンツでの差別化が求められます。例えば、インターンシップ解禁前の初夏や就職活動初期に情報を公開しておくことで早期接点を確保できるほか、「一日のスケジュール」など具体的な仕事内容を伝えるコンテンツも効果的です。

新卒採用の初期段階からナビサイトを戦略的に活用し、母集団形成を効率的に進めましょう。

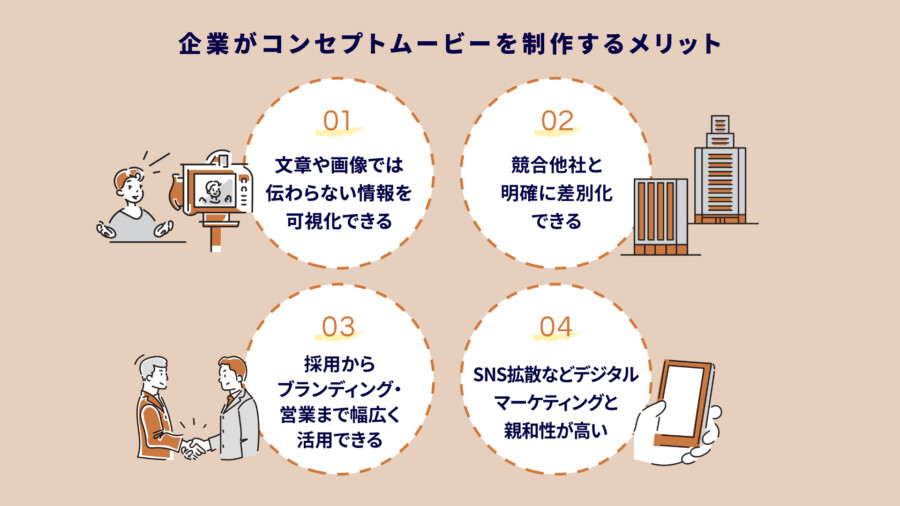

自社採用サイト・採用広報コンテンツの強化

自社採用サイトは、企業理解を深め、ブランドを直接発信できる点が大きな強みです。就職ナビサイトでは伝えきれない自社の魅力を、社員紹介や事業紹介、1day仕事体験などの採用広報コンテンツで具体的に伝えることができます。

例えば、社員の言葉で語るリアルな仕事エピソードや、写真・動画を活用した職場の雰囲気紹介は、学生の共感を得やすいアプローチです。

新卒採用における母集団形成では、自社らしさを魅力的に発信することが、応募意欲を高めるカギとなります。

インターンシップ・オープンカンパニーの実施

インターンシップやオープンカンパニーは、新卒採用における母集団形成の初期段階で学生と関係を築くチャンスです。早い段階から接点を築くことで、自社への興味や理解を深めてもらいやすく、他社との差別化にもつながります。

短期インターンは多くの学生に参加してもらいやすく、企業理解を促すきっかけに。長期インターンは実務体験を通じてマッチ度を高める効果が期待できます。

企画時には、単なる体験で終わらせず、選考や後続イベントへの導線を設計しましょう。内容の満足度やフィードバック体制を整えることで、学生のエンゲージメントを高め、母集団形成につなげられます。

SNS(X・Instagram・TikTok)での情報発信

SNS(X・Instagram・TikTok)は、多くの学生が日常的に利用しているため、新卒採用における母集団形成にも効果的です。

採用サイトでは伝わりにくい「社員の日常」や「オフィス紹介」、「採用情報」などを発信することで、企業のリアルな雰囲気を伝えられます。

Xは速報性が高く説明会告知などに、Instagramは写真やストーリーで社風を視覚的に発信、TikTokは動画で親しみやすさを演出するのに適しています。ターゲット学生の興味に合わせてトーンや形式を変えることで、共感を得やすくなります。

ダイレクトリクルーティングの活用

ダイレクトリクルーティングは、企業が学生に直接アプローチできる新卒採用手法で、母集団形成の質を高めるのに有効です。

「OfferBox(オファーボックス)」「キミスカ」「iroots(アイルーツ)」などの新卒向けのスカウト型就職サイトを活用すれば、求める人物像に合う学生をピンポイントで探せます。

スカウトメッセージでは、テンプレート的な文面ではなく、「プロフィールのどこに惹かれたか」など個別性を伝えることが効果的です。

学生は自分に興味を持ってもらえた実感を得ることで応募意欲が高まり、企業側も高いマッチング精度で優秀層の確保につなげられます。

合同説明会・イベント出展

合同説明会や採用イベントへの出展は、新卒採用における母集団形成を後押しする貴重な機会です。オンラインでは全国の学生にリーチでき、オフラインでは対面ならではの熱量を伝えられるのが魅力です。

当日は、若手社員の登壇や仕事内容を紹介する動画・資料を活用し、リアルな社風を感じてもらう工夫をしましょう。さらに、質問しやすい雰囲気づくりやフォロー面談の案内を行うことで、参加学生の体験価値を高められます。

企業理解を深めた質の高い母集団形成につなげることがポイントです。

リファラル採用・大学連携の活用

リファラル採用(社員紹介による採用)や大学連携(キャリアセンターやゼミとの協働)は、信頼できるつながりを通じて、質の高い母集団形成につなげやすい方法です。

社員紹介では、社風を理解した社員が自社に合う学生を推薦するため、ミスマッチを防ぎやすい点がメリットです。例えば、紹介制度にインセンティブを設けたり、社内説明会で制度を周知することで活用が進みます。

大学キャリアセンターとの連携では、学内セミナーやインターンシップ情報の掲載を通じて学生との接点を強化できます。

採用担当者が積極的に関係を築くことで、信頼性の高い母集団を安定的に確保できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

新卒採用における母集団形成でよくある失敗と改善策

母集団形成では、手法やタイミングを誤ると成果につながらないこともあります。ここでは、よくある失敗例とその改善策を紹介します。

- ターゲットが広すぎてミスマッチが発生

- 媒体に依存しすぎてリーチが限定的

- 学生へのフォロー不足で離脱が増加

それぞれ見ていきましょう。

ターゲットが広すぎてミスマッチが発生

母集団形成で企業が陥りやすい典型的な失敗のひとつが、「ターゲットを広げすぎてしまう」ことです。

新卒採用で「明るくて元気な人」「やる気のある人」など抽象的な条件にとどまると、説明会には多くの学生が集まるものの、実際に求める人材像と合わないミスマッチが生じやすくなります。ターゲットが曖昧なままだと、採用活動の効率が低下し、内定後の辞退率が上がる原因にもなってしまいます。

また、理系職希望者が多いのに文系中心の説明をしてしまうなど、訴求内容にズレがあると、学生の関心を引くことが難しくなります。

効果的な母集団形成のためには、志向性や価値観まで踏み込んだターゲット設定が欠かせません。

媒体に依存しすぎてリーチが限定的

母集団形成で企業が陥りやすいもう一つの失敗が、「特定の媒体に依存しすぎる」ことです。就職ナビサイトやSNSだけに力を入れると、リーチできる学生層が偏り、結果として母集団の幅が狭くなってしまいます。

例えば、ナビサイト中心の採用では積極的な学生層に届きやすい反面、ベンチャー志向や地方大学の優秀層など、他チャネルに多い層を取りこぼす可能性があります。

母集団の質を高めるには、ナビサイト、ダイレクトリクルーティング、大学連携など複数の手法を組み合わせ、ターゲットに合った接点を設計することが大切です。

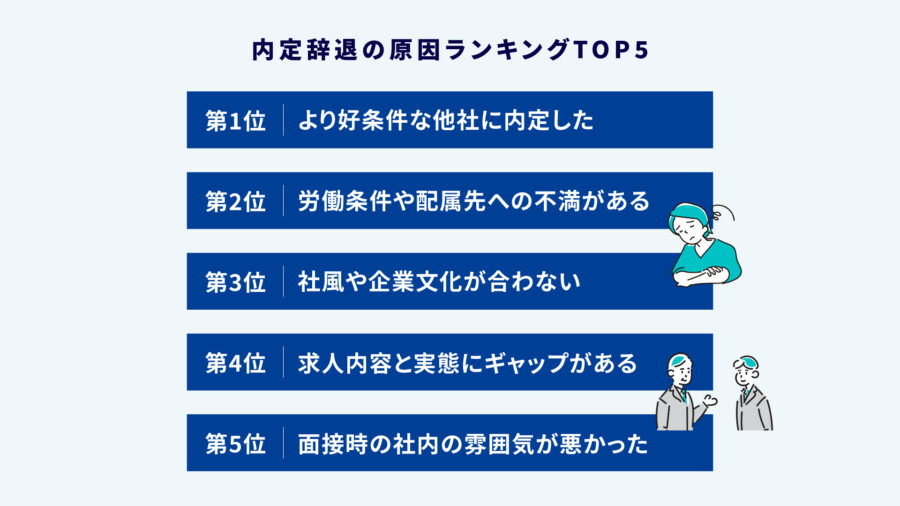

学生へのフォロー不足で離脱が増加

母集団形成で企業が陥りやすい失敗の一つが、学生へのフォロー不足です。エントリーや説明会参加後に連絡が途絶えると、学生は関心を失い、他社へ流れてしまうケースがあります。

例えば、「説明会後に案内メールが来なかった」「質問を送っても返信が遅かった」といった小さな不満が離脱につながることもあります。特に新卒採用では、学生との継続的な接点が信頼形成のカギとなります。

フォローメールやSNSのDMでの声かけ、担当者による個別対応などを組み合わせることで、学生の関心を維持し、次の選考ステップへとつなげやすくなります。

新卒採用で質の高い母集団を作るための工夫

前のセクションで紹介した失敗例を踏まえ、ここでは質の高い母集団を形成するための工夫を解説します。

- 採用ターゲットを具体的にする

- SNSや就活サイトを活用して広く発信する

- 新卒の動向を綿密にリサーチする

それぞれ見ていきましょう。

採用ターゲットを具体的にする

質の高い母集団形成を実現するには、「採用ターゲットを具体的に定義する」ことが欠かせません。まずは、求める人物像を「スキル・志向性・価値観」の3軸で明確化しましょう。

例えば、「論理的に物事を考え、チームで成果を出すことにやりがいを感じるタイプ」といった形で、行動や考え方まで踏み込んで言語化しておくことがポイントです。その上で、理想の学生像を一人の架空人物として描く“ペルソナ”を設定すると、説明会やスカウト文面などの訴求軸がぶれにくくなります。

具体的なターゲット設計が、母集団の質を高める土台となります。

SNSや就活サイトを活用して広く発信する

質の高い母集団形成を行うには、SNSや就職ナビサイトなど複数チャネルを組み合わせて情報を広く発信することが重要です。

就職ナビでは基本情報や採用スケジュールを整理し、Xでは最新情報の発信、Instagramでは社員の日常やオフィス紹介、TikTokでは動画で親近感を伝えるなど、媒体ごとに目的を明確化すると効果的です。さらに、合同説明会やオンラインイベントと連動させることで、学生との接点を増やせます。

新卒採用では、各チャネルを戦略的に使い分けることで、幅広い層にリーチしながら質の高い母集団形成をつくることができます。

新卒の動向を綿密にリサーチする

質の高い母集団形成を行うには、新卒学生の動向を綿密にリサーチすることが欠かせません。

学生の志向や行動は年々変化しており、最新のトレンドを把握しなければ採用手法が時代遅れになる恐れがあります。

アンケート調査や過去の応募者データ分析、就活イベントでの学生の反応観察などを通じて情報を収集し、採用戦略に反映させましょう。得られたデータをもとに、チャネル選定や訴求内容を見直すことで、PDCA(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)サイクルを回しながら採用精度を高められます。

継続的なリサーチこそが、効果的な母集団形成の土台となります。

新卒採用は戦略的な母集団形成が成功のカギ

新卒採用を成功させるには、戦略的な母集団形成が欠かせません。

採用ターゲットの明確化やチャネルの最適な組み合わせ、学生一人ひとりへの丁寧なフォローを重ねることで、量だけでなく、自社にマッチした質の高い母集団を築くことができます。

Cultiveでは、早期活躍やオンボーディングに活きてくるような、より良い企業文化の醸成をサポートしています。

「理念を訴求した採用活動をしたい」「新入社員の定着率に課題がある」とお悩みの方は、ぜひCultiveまでご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)