経営者と従業員のコミュニケーションが重要な理由

経営層と従業員の間で質の高いコミュニケーションが取れている組織は、業績面でも従業員満足度でも優れた結果を示すことが多く見受けられます。

以下では、なぜ経営者と従業員のコミュニケーションが組織にとって重要なのか、その理由を詳しく解説していきます。

- 職場へのエンゲージメントや愛着が高まるため

- 従業員の教育コストの削減を目指せるため

- 社内の問題や課題を早期発見できるため

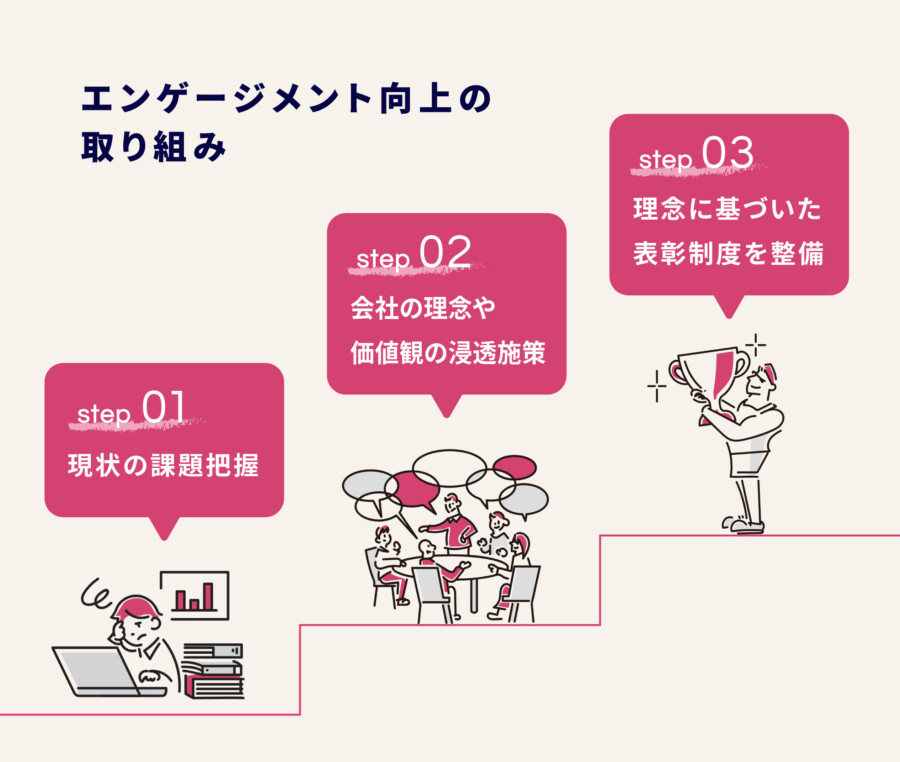

職場へのエンゲージメントや愛着が高まるため

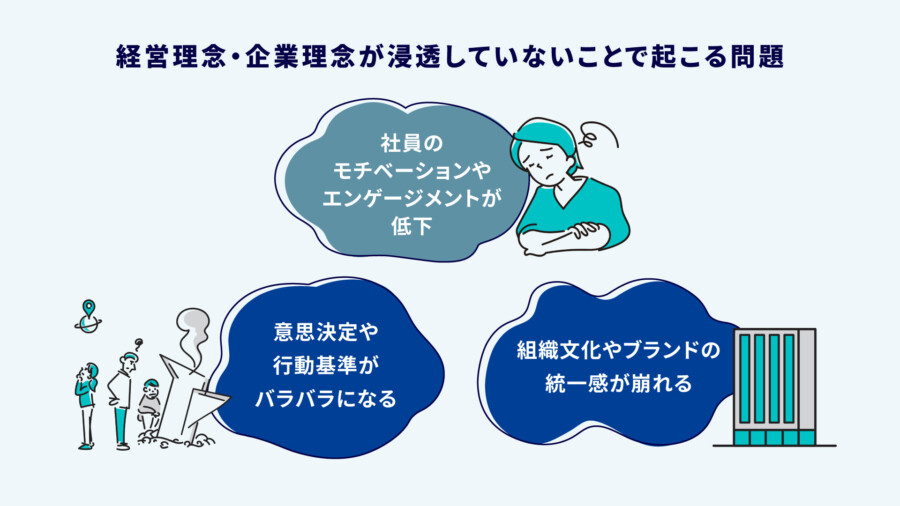

エンゲージメント(組織への愛着や自発的貢献意欲)が高い従業員は、離職率が低く、生産性も高いという研究結果が数多く報告されています。

ギャラップ社の調査によると、エンゲージメントの高いメンバーは、低いメンバーと比べて売上高が18%も高いことが明らかになっています。

経営者が自ら言葉を発し、組織のビジョンや従業員への感謝を直接伝えることで、メンバーのなかに「会社への共感」が生まれます。

この共感こそが、単なる労働関係を超えた信頼関係の基盤となり、従業員が主体的に業務に取り組む原動力となります。

1on1ミーティングや社内イベントなどの「場づくり」を通じて、経営者と従業員が直接対話できる機会を設けることで、この共感をより深めることができます。

また、弊社と筑波大学『働く人への心理支援開発研究センター』による共同研究でも、企業文化の浸透がメンバーの考え方や行動に良い影響を与えることが明らかになっています。

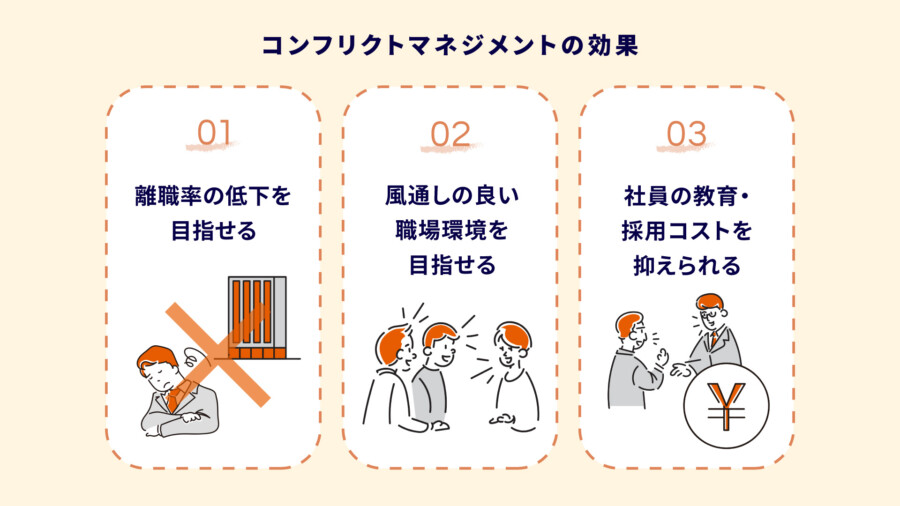

従業員の教育コストの削減を目指せるため

経営層とのオープンなコミュニケーションがあれば、従業員が現場で抱える疑問やミスを早期に解消でき、教育の属人化を防ぐことが可能になります。従来の「先輩から後輩へ」という形での知識伝達だけでなく、経営層から直接「判断軸」や「考え方」が伝わることで、より本質的な理解が促進されます。

特に重要なのは、「言語化された判断軸」がメンバーに伝わることです。経営者が普段どのような基準で判断を下しているのか、どのような価値観を大切にしているのかが明確になると、社員は自律的な行動が取れるようになります。

実際に、経営層との対話を重視している企業では、新人研修期間の短縮やOJT負担の軽減といった効果が報告されており、人材育成にかかるコストの削減につながっています。

社内の問題や課題を早期発見できるため

従業員が経営層に対して「本音」を伝えやすい環境が整うと、小さな不満や制度の歪みに早い段階で気づけるようになります。

問題が大きくなってから対処するのではなく、萌芽の段階で適切な対応を取ることで、組織全体への悪影響を最小限に抑えることができます。

特に、組織のなかで声が届きにくい末端の従業員や現場リーダーとの信頼関係を築くことは、危機管理や改善活動において非常に重要な要素となります。現場で実際に業務を行っている人々が抱える課題や提案は、経営戦略の精度を高める貴重な情報源でもあります。

例えば、ある企業では匿名フィードバック制度を活用することで、メンバーから寄せられた意見をもとに勤務制度の改善を進めた結果、離職率の大幅な低下を実現しました。このように、従業員の声を積極的に聞く仕組みは、組織改善の重要な推進力となります。

経営層と従業員の間にあるよくある課題

一方で、経営層と従業員の間には様々な障壁が存在することも事実です。

これらの課題を正しく理解し、適切に対処することが、効果的なコミュニケーション実現の第一歩となります。

ここでは、多くの組織で見受けられる代表的な課題について詳しく見ていきましょう。

- 心理的な距離・上下関係による壁

- 情報の伝達不足や誤解のリスク

- トップダウン型運営の弊害

ひとつずつ順番に解説いたします。

心理的な距離・上下関係による壁

多くの従業員は、経営層に対して「遠い存在」「本音をいえない相手」という印象を抱きがちです。これは組織の階層構造や、日常的な接点の少なさから生まれる自然な反応ともいえますが、この心理的な距離感が組織運営において大きな障害となることがあります。

上下関係による萎縮や発言しづらさは、メンバーが持つ貴重な業務改善のアイデアや建設的な提案の機会を失わせてしまいます。現場で実際に業務を行っている立場だからこそ気付ける改善点があるにも関わらず、「経営陣に意見するなんて」という遠慮から、これらの声が埋もれてしまいます。

また、中間管理職が「上層部の意向」を忖度し、従業員の声を適切に上層部に伝えられなかったり、逆に経営層の意図を現場に正確に伝えられなかったりするケースも少なくありません。情報が複数の層を経由する過程で歪んでしまうという問題も発生しがちです。

情報の伝達不足や誤解のリスク

経営層の考えやビジョンが現場まで適切に伝わらないことによる「ミスコミュニケーション」は、組織運営において深刻な問題を引き起こします。

特に注意すべきなのは、「一部の層にしか情報が届いていない」「途中で意味が変わって伝わる」といった状況です。

例えば、経営層が新しい方針を発表した際、管理職には詳細な背景説明がなされるものの、一般従業員には表面的な結論だけが伝えられるというケースがあります。この場合、従業員は方針変更の真意を理解できず、場合によっては不信感を抱いてしまうことがあります。

情報の不均等は「不信感」や「根拠のない噂の拡散」につながるリスクも抱えています。正確な情報が不足している状況では、従業員はさまざまな憶測を立てがちになり、組織内に混乱や不安が広がってしまう可能性があります。透明性のある情報共有は、こうしたリスクを防ぐために不可欠な要素です。

トップダウン型運営の弊害

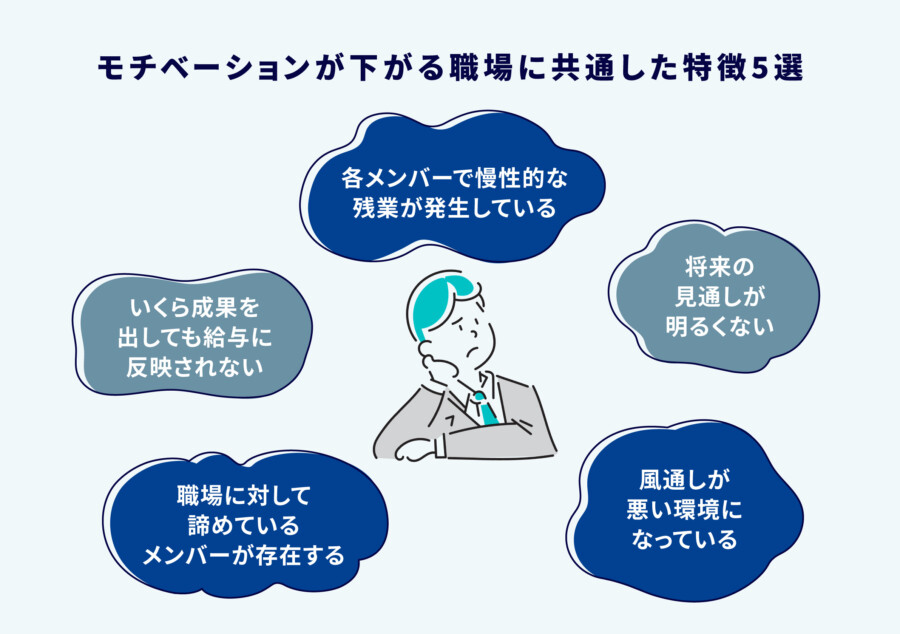

指示命令型の運営スタイルは、短期的には効率的に見えるかもしれませんが、長期的には現場の創意工夫や当事者意識を奪ってしまう危険性があります。従業員が常に「指示を待つ」姿勢になってしまうと、自発的な改善活動や積極的な提案が生まれにくくなります。

経営層と現場の距離があると、従業員のなかに「やらされ感」が強くなり、結果としてパフォーマンスが低下することもあります。自分の意見や提案が組織運営に反映されないという感覚は、メンバーのモチベーション低下に直結します。

ただし、危機管理や緊急時の対応など、あえてトップダウンが必要な場面があることも事実です。重要なのは、平常時の運営においては従業員の主体性を尊重し、必要に応じてトップダウンとボトムアップのバランスを適切に調整することです。フェアな視点で組織運営をおこなうことが、長期的な成長につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

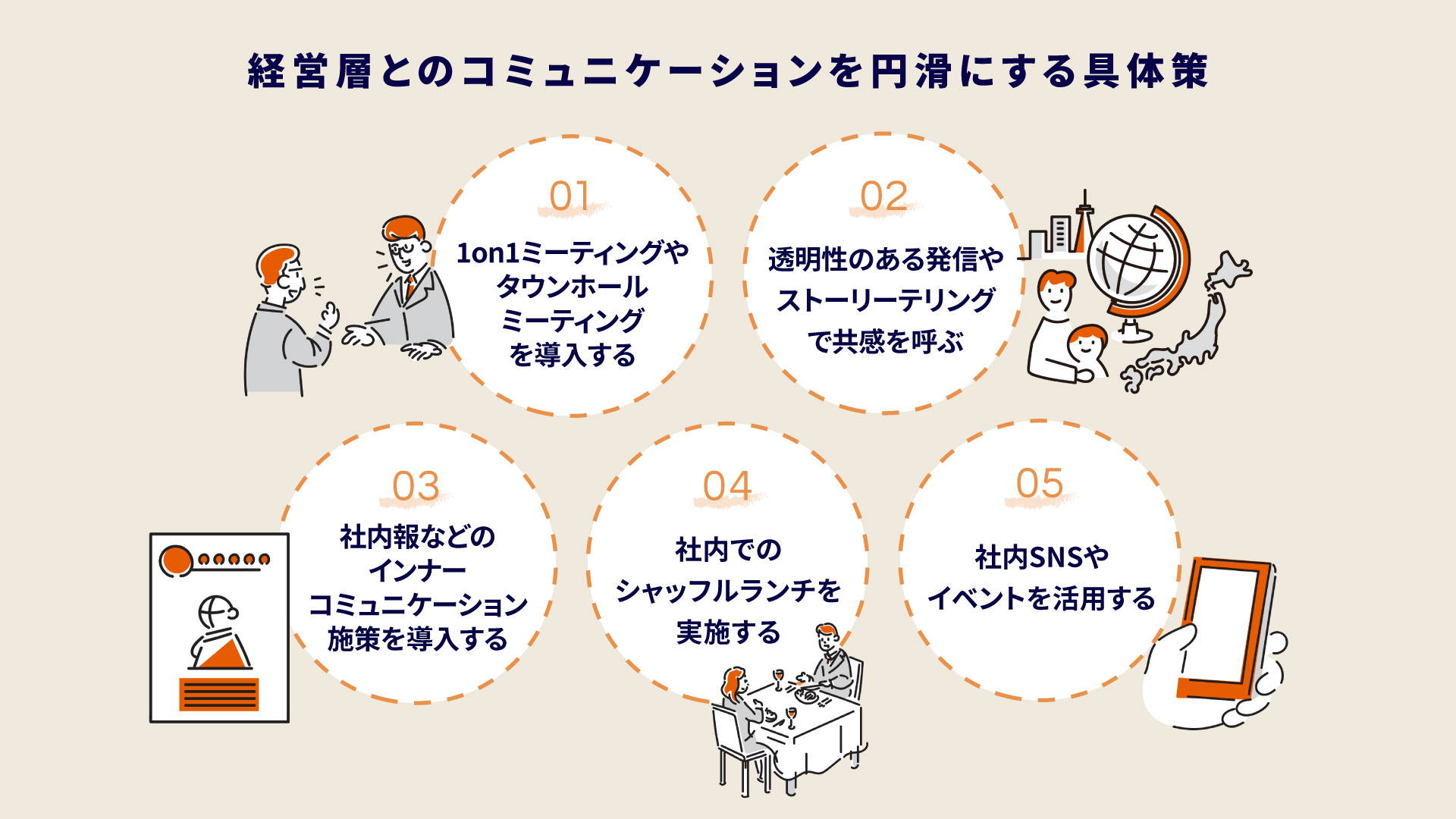

経営層とのコミュニケーションを円滑にする具体策

ここからは、経営層と従業員の間でよりよいコミュニケーションを実現するための具体的な施策をご紹介します。

これらの取り組みは、組織の規模や業界を問わず応用できる実践的な方法です。自社の状況に合わせて、段階的に導入を検討してみてください。

- 1on1ミーティングやタウンホールミーティングを導入する

- 透明性のある発信やストーリーテリングで共感を呼ぶ

- 社内報などのインナーコミュニケーション施策を導入する

- 社内でのシャッフルランチを実施する

- 社内SNSやイベントを活用する

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

1on1ミーティングやタウンホールミーティングを導入する

経営層がメンバーの声を直接聞く仕組みとして、定期的な1on1ミーティングや全社向けのタウンホールミーティングの導入は非常に効果的です。

1on1ミーティングでは、月1回、1人15分程度の時間を設けて、経営者が従業員と個別に対話する機会を作ります。一方、タウンホールミーティングは全従業員を対象とした公開型の対話の場として活用できます。

これらの取り組みを成功させるポイントは、経営者の「傾聴姿勢」と「対話の双方向性」を重視することです。

単に経営層からの一方的な情報伝達の場にするのではなく、メンバーが安心して本音を話せる環境を作ることが重要です。

1on1では、従業員の悩みや提案を丁寧に聞き取り、タウンホールでは参加者からの質問や意見に真摯に答える姿勢を示しましょう。形式的な実施ではなく、真の対話を通じて相互理解を深めることが、信頼関係構築の基盤となります。

透明性のある発信やストーリーテリングで共感を呼ぶ

経営層の発信が、数字や指示だけでなく「背景」や「想い」まで伝えられると、メンバーの共感と理解が格段に高まります。

単に「売上目標を達成しよう」と伝えるだけでなく、なぜその目標が重要なのか、目標達成の先にどのような変化や価値を見出しているのかという背景まで共有することが大切です。

ストーリーテリングを活用した発信では、経営者自身の経験、葛藤、そして未来への展望を具体的なエピソードとして語ることが効果的です。例えば、「創業時に感じた想い」「困難な時期をどう乗り越えたか」「従業員への感謝の気持ち」などを織り交ぜることで、メンバーとの心理的な距離を縮めることができます。

発信チャネルとしては、社内全体メール、動画配信、全社集会などを活用できます。

文字だけでなく、表情や声のトーンも伝わる動画形式は、特に親近感を高める効果があります。

社内報などのインナーコミュニケーション施策を導入する

経営層のメッセージを定期的に発信できる仕組みとして、社内報、イントラネット、社内ブログなどのインナーコミュニケーション施策の導入も有効です。これらのツールを通じて、経営方針や会社の近況、会社が目指しているビジョンなどを継続的に共有することで、社内の理解度と参画意識を高められます。

重要なのは、一方通行のコミュニケーションにならないよう工夫することです。「従業員の声や体験談を掲載する」「コメント欄を設ける」「アンケート機能を活用する」といった双方向性を持たせることで、より活発な対話が生まれやすくなるでしょう。

情報の透明性と平等性を保つことは、組織全体の信頼関係を築く上で欠かせないポイントです。

すべてのメンバーが同じ情報にアクセスでき、経営層の考えを理解できる環境を整えることで、組織の一体感を高めていくことができます。

社内でのシャッフルランチを実施する

経営層と従業員がランダムにグループを組み、ランチをともにするシャッフルランチ制度は、非公式な場でのコミュニケーションを促進する優れた施策です。会議室ではなく、リラックスした雰囲気のなかでの会話は「心理的安全性」を高め、普段は聞けない本音や提案を引き出すことができます。

食事をともにすることで生まれる自然な会話は、上下関係を一時的に忘れさせ、人対人としての関係性を築くのに役立ちます。業務以外の話題も含めた幅広い対話を通じて、お互いの人柄や価値観を理解し合えるでしょう。

ただし、この取り組みを成功させるには、「希望制」にして「参加しやすい雰囲気づくり」を心がけることが重要です。強制的な参加は逆効果になる可能性があるため、自然な形で参加を促し、参加しない選択も尊重する配慮が必要です。

社内SNSやイベントを活用する

Slack、Yammer、Workplaceなどの社内SNSツールを活用したフラットな交流も、経営層と従業員の距離を縮める効果的な方法です。これらのプラットフォームでは、従来の階層を超えた自由な発言や交流がしやすくなります。

「雑談チャンネル」や「社長のつぶやき」など、業務以外の発信をおこなうことで、経営者の人間的な側面をメンバーに見せることができます。趣味の話や日常の出来事、業界への感想などを気軽にシェアすることで、親近感を高められるでしょう。

また、社内イベント(懇親会、表彰式、社内部活動など)と組み合わせることで、オンラインとオフラインの両面から双方向の関係性を深めることができます。イベントでの交流をSNSで振り返ったり、次回の企画について意見交換したりすることで、継続的なコミュニケーションが生まれます。

経営者が意識すべきコミュニケーションのポイント

施策やツールの導入と同様に重要なのは、経営者自身のコミュニケーション姿勢です。

どれほど優れた仕組みを整えても、経営者のコミュニケーション方法が適切でなければ、期待する効果は得られません。

ここでは、経営者が特に意識すべきコミュニケーションのポイントをご紹介します。

- 傾聴・共感・フィードバックのバランスを意識する

- 「正解」ではなく「対話」を重視する姿勢を取る

- オープン質問を意識して従業員の話を聞く

- 業務上の指示は直属の上司を通じておこなう

傾聴・共感・フィードバックのバランスを意識する

質の高いコミュニケーションにおいては、話を「聞く」だけで終わらず、共感を示し、建設的なフィードバックを返すという一連の流れが重要です。

メンバーが相談や提案を持ちかけてきた際は、まず最後まで話を聞き(傾聴)、相手の気持ちに寄り添い(共感)、そのうえで適切な助言や方向性を示す(フィードバック)というプロセスを意識しましょう。

「傾聴」だけで終わってしまうと、従業員は「話は聞いてもらえたが、何も変わらない」という放置感を抱きがちです。一方、「フィードバック」だけを重視すると、一方的な押しつけと受け取られる可能性があります。バランスを取ることで、メンバーとの信頼関係を築けます。

具体的には、「〇〇という状況で大変でしたね」と共感を示したあとに、「ちなみに、こういう見方もありますが、どう思われますか?」といった形で建設的な視点を提示するアプローチが効果的です。

「正解」ではなく「対話」を重視する姿勢を取る

経営層が常に「答えを与える」のではなく、メンバーと「一緒に考える」姿勢を示すことで、従業員の自律性や信頼感が大きく向上します。

特に複雑な課題や新しい取り組みについては、経営者も完璧な答えを持っているわけではないことを素直に認め、ともに最適解を探る姿勢が重要です。

「問いを投げかける」「思考のプロセスを共有する」ことは、組織文化全体に好影響を与えます。メンバーは「自分の意見も価値がある」「一緒に考えてもらえる」という実感を得られ、より積極的に思考し、提案するようになります。

「結論ありき」の質問は避け、真の対話のキャッチボールを意識することが大切です。経営者がすでに答えを決めているのに、形だけ意見を求めるような姿勢は、従業員に見透かされてしまい、信頼関係を損なう可能性があります。

オープン質問を意識して従業員の話を聞く

クローズド質問(Yes/Noで答える質問)ではなく、オープン質問(相手の考えや感情を引き出す質問)を意識することで、従業員の本音や深い思考を聞き出すことができます。「今の業務で困っていることはありますか?」という質問よりも、「最近の業務についてどう感じていますか?」という聞き方のほうが、より多くの情報を得られるでしょう。

実際に使える質問例としては、「最近どう?」「何か気になることはある?」「この件についてどう思う?」「なぜそう考えたの?」といったものがあります。これらの質問は、相手に考える時間を与え、自由な発言を促します。

特に1on1ミーティングやタウンホールミーティングでは、このようなオープン質問を積極的に活用することで、表面的でない、本質的な対話を実現できます。従業員の創造性や問題解決能力を引き出すことにもつながります。

業務上の指示は直属の上司を通じておこなう

経営者が現場の従業員に直接業務指示を出すことは、現場マネージャーやリーダーの権威を損ね、組織の秩序を乱すリスクがあります。

組織の階層構造と役割分担を尊重する姿勢を示すことは、「信頼される経営者像」の構築において非常に重要な要素です。

直接指示を出したくなる場面もあるかもしれませんが、組織全体の健全性を保つためには、適切なルートを通じてコミュニケーションをおこなうことが大切です。これにより、中間管理職の立場も守られ、組織全体のコミュニケーションフローが整理されます。

例外的に緊急性が高い案件で直接伝える必要がある場合は、事前または事後に直属の上司と連携を取り、経緯を共有するといった配慮が必要です。

このような現実的な対応策を取ることで、組織の秩序を保ちながら柔軟性も確保できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

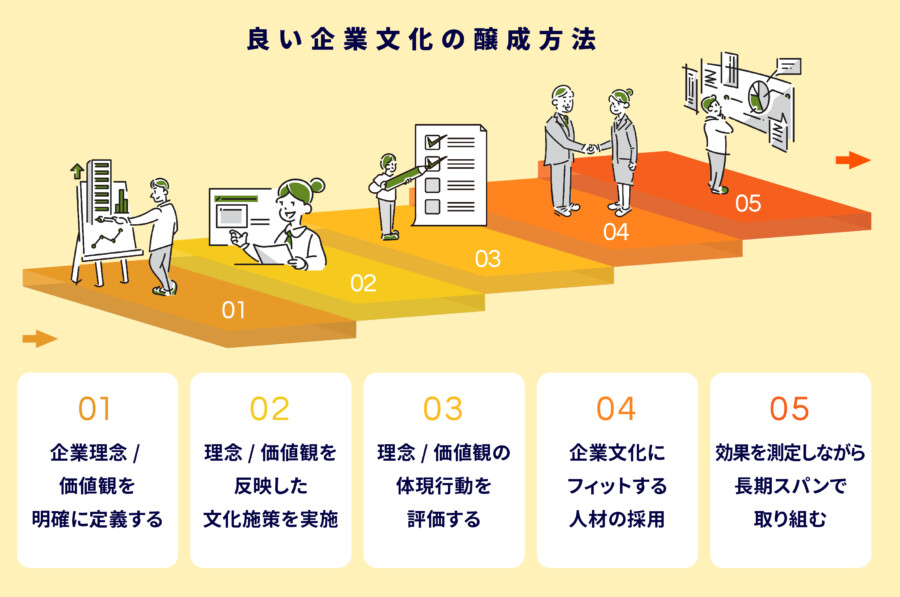

組織活性化の取り組みならCultiveへ

経営者と従業員の間に質の高いコミュニケーションを築くことは、組織の成長と発展において欠かせない要素です。

エンゲージメントの向上、教育コストの削減、問題の早期発見など、その効果は多岐にわたります。

その一方で、心理的な距離や情報伝達の課題など、克服すべき障壁も存在します。

重要なのは、経営層が主体的にコミュニケーション改善に取り組む姿勢です。

さまざまな施策を組み合わせて、メンバーの状況を観察しながら、理想的な企業文化づくりを目指していきましょう。

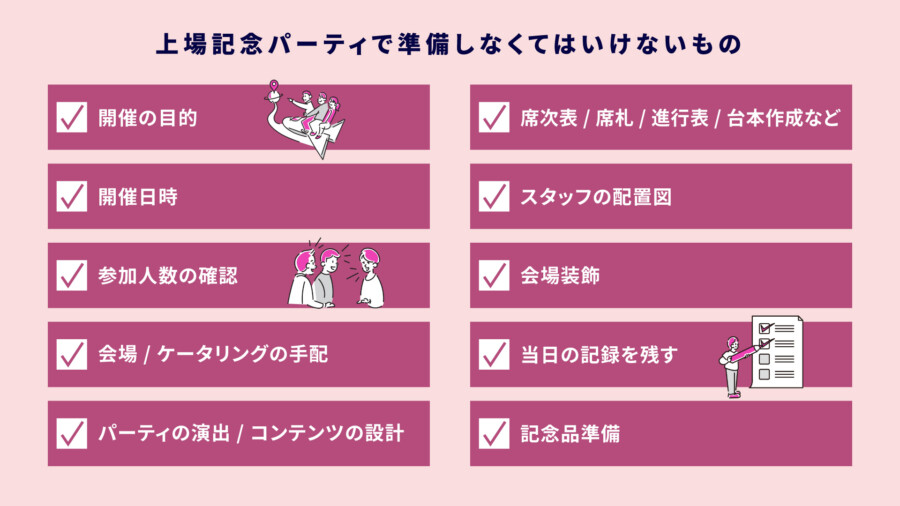

また、Cultiveでは、エンゲージメントや理念浸透を目的としたさまざまな社内イベント/社内施策のサポートをしております。

経営者とメンバーの想いをつなぎ、会社の“らしさ”が「強み」として育まれるまでの過程を伴走型でお手伝いいたします。

「経営層とメンバーにギャップがある」「社内文化を一新してエンゲージメントの高い組織に生まれ変わりたい」

そのような課題でお困りの方はぜひCultiveにご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)