行動規範とはなにかわかりやすく解説

行動規範は企業の価値観や行動指針を明文化したものであり、メンバーが日々の業務で判断に迷った際の道しるべとなる重要な指針です。

ここでは、行動規範の基本的な意味と、類似する概念との違いについて詳しく解説いたします。

- 行動規範の意味と定義

- 行動規範と行動指針の違い

- 行動規範とコンプライアンスの違い

行動規範の意味と定義

行動規範とは、企業や組織において従業員が守るべきルールや価値観を明文化したものです。

日々の業務で判断に迷ったときや行動を決める際の基準となる指針を示しています。

具体的には「職場でハラスメントをしない」「お客様に誠実な対応をする」「機密情報を適切に管理する」といった、働くうえで大切にすべき基本的な考え方や行動のあり方が記載されています。

行動規範は単なる禁止事項の一覧ではなく、組織の一員として「どのように行動すべきか」「何を大切にすべきか」を共通の価値観として示すものです。

これにより、メンバー全員が同じ方向を向いて働き、健全な職場環境を作ることができます。

行動規範と行動指針の違い

行動規範=守るべきルール

従業員が絶対に守らなければならない基本的なルールや価値観。違反すると処分の対象となる可能性があります。

例:「顧客情報を外部に漏らしてはならない」「ハラスメント禁止」

行動指針=望ましい行動の方向性

よりよい成果を上げるための「こうするとよい」という具体的なガイドライン。推奨事項です。

例:「お客様には笑顔で挨拶しましょう」「チームワークを大切に」

行動規範が「なぜそうするのか」、行動指針が「具体的にどう行動するか」を示します。

行動規範とコンプライアンスの違い

コンプライアンス=守るべき最低限の法的ルール

法律や業界ルールなど、企業として必ず守らなければならない基準。違反すると法的な制裁や信頼の失墜につながる可能性があります。

例:「労働時間を正しく管理する」「インサイダー情報を漏らさない」

行動規範=企業が目指す理想的な行動基準

法令遵守を含みつつ、それ以上に高い倫理観や価値観に基づく行動を求めるもの。企業の信頼を築くための「あるべき姿」です。

例:「SNSでの発言に責任を持つ」「地域社会への貢献を心がける」

コンプライアンスが「最低限守るべきこと」、行動規範は「よりよい企業であるために目指すべき行動のあり方」を示します。

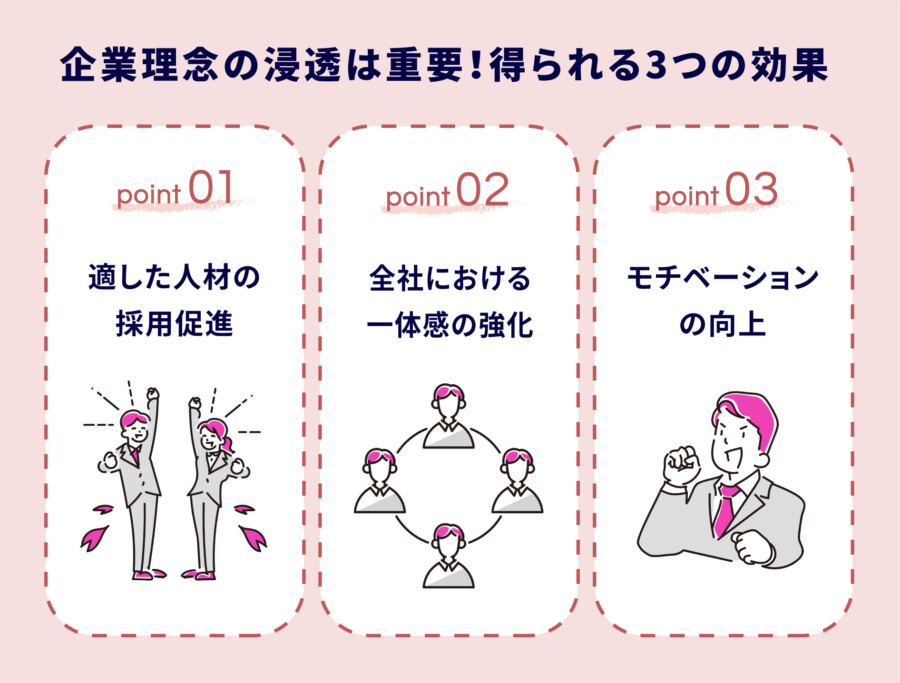

行動規範の目的と企業にとっての重要性

行動規範を策定する目的は、従業員の行動統一、企業の信頼性・ブランド力向上、コンプライアンス強化・リスク管理の3つに大別されます。

これらの目的を達成することで、企業は持続的な成長と競争優位を確立できます。

- 社員の行動を統一できる

- 企業の信頼性やブランド力向上を目指せる

- コンプライアンス強化やリスク管理を目指せる

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

社員の行動を統一できる

行動規範の第一の目的は、組織全体で一貫した行動基準を確立し、メンバーの判断と行動を統一することです。

特に企業規模が拡大し、多様な背景を持つメンバーが増えるなかで、共通の価値観に基づく行動の統一は重要な経営課題となります。

行動規範があることで、社員は日々の業務において迷いが生じた際に、明確な判断基準を持つことができます。

これにより、管理者が不在の状況や緊急時においても、適切な判断と行動が期待できるようになります。

また、新入社員や中途採用者に対しても、企業の価値観や行動基準を効率的に伝達できるため、組織への早期適応を促進する効果があります。

企業の信頼性やブランド力向上を目指せる

行動規範の策定と浸透は、企業の対外的な信頼性の向上と社内ブランディングの強化の両面において大きな役割を果たします。

明確な価値観と高い倫理基準に基づいた行動を、全メンバーが一貫して実践することで、企業はお客様・取引先・株主・地域社会といった多様なステークホルダーからの信頼を獲得しやすくなります。これはBtoB企業においては取引継続やパートナーシップの強化、BtoC企業においては消費者のブランド支持や選択理由の形成に直結します。

また、行動規範は単なるルールではなく、「自分たちの会社が何を大切にしているか」を全メンバーに明確に示すものです。これにより、従業員の誇りやモチベーションが高まり、企業文化の醸成やエンゲージメント向上にもつながります。

コンプライアンス強化やリスク管理を目指せる

行動規範の明文化は、従業員が法令や倫理に反しない判断・行動を取るための基準となり、法令違反や不祥事の未然防止に直結します。特にハラスメント防止やSNSの適正利用など、曖昧になりがちな領域でも明確な行動基準があることで誤解や逸脱行為を防げます。

また、内部通報制度や相談窓口の整備とあわせて運用することで、違反の早期発見とリスクの最小化に貢献します。これは、コンプライアンス体制を「制度面」から支える一方で、行動規範が「現場での行動・判断」を支えるという補完的な関係にあるためです。

特に中小企業やスタートアップでは、限られた人員・管理体制のなかで一人ひとりの行動が経営に与える影響が大きいため、リスク回避の観点からも行動規範の策定と浸透は非常に重要です。企業文化として根づかせることで、不正やトラブルの芽を早期に摘む体制が整います。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

企業における行動規範の作り方

効果的な行動規範を策定するためには、以下の3つのステップが有効です。

- ステップ1. 企業理念やビジョンとの整合性を確認する

- ステップ2. 具体的な行動例を明文化する

- ステップ3. 社内関係者の合意と浸透を推進する

ひとつずつ順番に紹介します。

ステップ1. 企業理念やビジョンとの整合性を確認する

行動規範策定の第一歩は、既存の企業理念やビジョンとの整合性を確認することです。行動規範は企業の根本的な価値観を基礎とするバリューベース行動規範である必要があり、企業理念やビジョンと矛盾のない一貫した内容でなければなりません。

例:顧客第一を掲げている企業であれば、「お客様に寄り添う行動」がバリューベースとなります。

まず、現在の企業理念、ミッション、ビジョンを詳細に分析し、そこに込められた価値観や目指すべき企業像を明確にします。次に、ステークホルダーの期待や事業環境の変化を踏まえ、現在の企業理念が適切かどうかを検証します。

この段階で重要なのは、経営陣だけでなく、現場の従業員からも意見を収集し、組織全体が共感できる理念を構築することです。

ステップ2. 具体的な行動例を明文化する

企業理念との整合性を確認したあとは、価値観やビジョンを実際の行動レベルで明文化することが重要です。理念がいくら立派でも、現場で「どう動けばよいのか」が不明確では意味がありません。

例えば「お客様を大切にする」という価値観を、「来客時は必ず立って笑顔で挨拶する」「問合わせメールは24時間以内に返信する」といった具体的な行動に落とし込むことで、誰もが同じ基準で判断・行動できるようになります。

このとき、「〇〇してはいけない」と禁止するのではなく、「△△のように行動する」といった肯定的な表現を用いることが望ましく、現場の受け入れやすさにもつながります。

行動規範には、ミッション・ビジョン・価値観に加え、トップのメッセージ、中間管理職の役割、迷ったときの判断基準、違反時の対応や通報体制なども含めると、より実効性のあるガイドラインとなります。成功の鍵は、現場の実態を踏まえたうえで、従業員が共感しやすく、日常的に実践可能な内容にすることです。

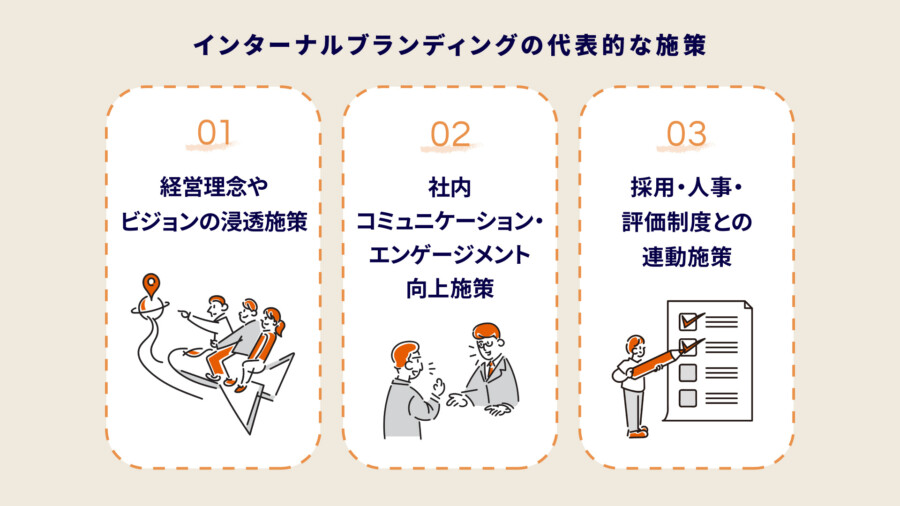

ステップ3. 社内関係者の合意と浸透を推進する

行動規範の策定においては、内容が固まり次第すぐに社内に展開するのではなく、現場の意見を取り入れながら合意形成を進めるプロセスが不可欠です。上層部だけで一方的に決めた規範では、現場に根づかず、形骸化する恐れがあります。

そのため、策定段階からワークショップやメンバーアンケートなど双方向のアプローチを取り入れ、従業員の声を反映させることが重要です。これにより、納得感と当事者意識が高まり、「自分たちの行動規範」としての自覚が生まれます。

合意形成後は、イントラネットでの共有や全社説明会、部門別研修などを通じて丁寧に社内展開し、内容と意図を正しく理解してもらうことが大切です。また、相談・通報制度や違反時の対応ルールについても明示し、行動規範が実際に機能する環境づくりを行います。

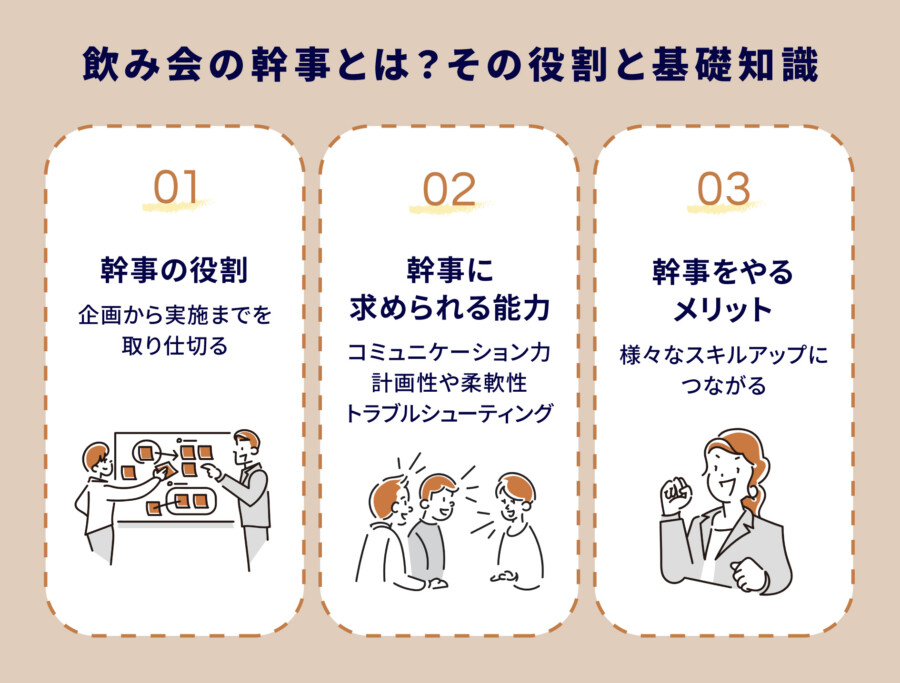

行動規範を効果的に社内浸透させる方法

行動規範は策定することが目的ではなく、メンバーに真に理解され、日々の業務で実践されて初めて価値を発揮します。

形式的な取り組みに終わらせず、以下の5つの方法で実効性のある浸透策を講じることが重要です。

- 社員教育や研修に組み込む

- 実効性が確保された行動規範を設定する

- 経営層が率先して実践する

- 社員の評価制度に組み込む

- 行動規範を定期的に見直しアップデートする

社員教育や研修に組み込む

行動規範の浸透において、社員教育や研修への組み込みは最も基本的で効果的な方法です。

新入社員研修では、企業理念とともに行動規範を詳しく説明し、組織の一員としての自覚と責任感を醸成します。

また、既存メンバーに対しては、定期的な研修やワークショップを実施し、具体的な事例を用いながら行動規範の理解を深めます。

特に効果的なのは、好事例の共有や、グレーな事案、ジレンマに遭遇するケースなど、自ら考え議論する形の研修です。

このような参加型の研修により、社員は行動規範を単なるルールとしてではなく、自分自身の行動指針として内在化できるようになるでしょう。

実効性が確保された行動規範を設定する

行動規範は、理想論を掲げるだけでは意味がなく、実際の現場で無理なく実行できる内容であることが最も重要です。

どれだけ理念的に優れていても、業務実態とかけ離れていれば現場に浸透せず、むしろ形骸化や反発を招くリスクさえあります。

そのため、行動規範は明確で具体的かつ現実的な表現で記述し、社員が「自分ごと」として理解・行動できるようにする必要があります。

例えば「誠実に行動する」ではなく、「お客様との約束は必ず守る」「ミスがあれば速やかに報告する」など、実際の行動につながる表現が効果的です。

何よりも重要なのは、現場の声を反映し、実情に即した内容にすること。

そうすることで、メンバーの納得感や共感を得られ、企業文化として根づく行動規範となります。

経営層が率先して実践する

行動規範の浸透には、経営層や管理職が率先して規範に基づいた行動を実践することが欠かせません。

社員は日々、上司や経営層の言動を敏感に観察しており、トップの行動がそのまま組織全体の「空気」や文化を形成します。

例えば、どれほど立派な行動規範を掲げても、経営層がそれを守っていなければ、現場は「実際には重視されていない」と受け止め、形骸化につながります。逆に、トップが意思決定や日常のコミュニケーションのなかで行動規範を実践し、判断基準として積極的に活用する姿を見せることで、メンバーの理解と納得感は大きく高まります。

リーダーの一つひとつの行動が、メンバーの意識と行動の基準をつくる起点であることを強く意識することが、真の行動規範浸透のカギとなります。

社員の評価制度に組み込む

行動規範を現場で実践されるものにするには、人事評価制度との連動が極めて効果的です。

例えば「チームワークを重視する」「顧客志向で行動する」といった行動指針を、評価項目として明確に設定することで、メンバーは日々の行動に対する意識を高めやすくなります。

業績だけでなく、行動面の評価も報酬や昇格に反映される仕組みを導入すれば、行動規範は「守るべきルール」から「キャリア形成に直結する重要な軸」へと認識されるようになります。また、模範的な行動を実践したメンバーへの表彰やポジティブなフィードバックは、全体への好循環を生み出すインセンティブとなります。

一方で、行動の成果は定量化しにくい側面もあるため、上司による具体的なエピソード評価や360度評価の活用など、可視化の工夫も必要です。

さらに、採用段階から行動規範や企業文化を候補者に伝えることで、組織とのミスマッチを防ぎ、一体感のある文化形成にもつながります。

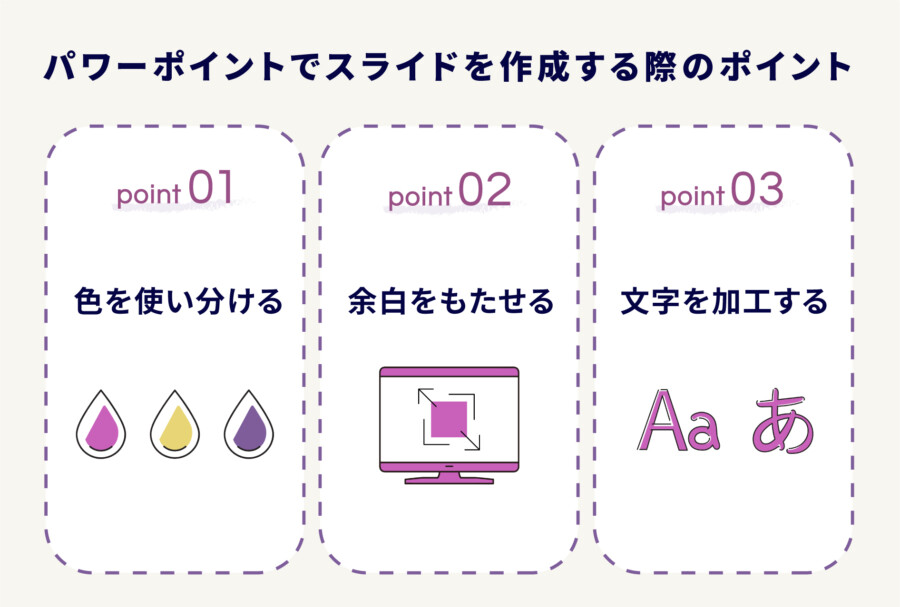

行動規範を定期的に見直しアップデートする

行動規範は一度策定して終わりではなく、社会やビジネス環境の変化に応じて継続的な見直しが必要です。例えば、テレワーク導入や多様な働き方の広がりにより、「リモート会議での発言マナー」など、求められる具体的行動が変化するケースも増えています。

こうした変化に対応するためには、年に1度を目安とした定期的な見直しの仕組みを整えることが有効です。

この際に、管理職だけでなく現場メンバーも交えた議論をおこなうことで、実情に即した実効性のあるアップデートが可能になります。

また、社内アンケートや個別面談を通じて、行動規範の理解度や実践状況を把握し、浸透の度合いや改善点を明らかにすることも重要です。必要に応じて、研修内容や周知方法を見直すことで、行動規範を「変わらず大切にすべき価値観」と「変化に対応する柔軟なガイドライン」の両面から支えることができます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

行動規範を策定・浸透させた有名企業の実例

優れた行動規範の策定と浸透に成功している企業の事例を学ぶことで、自社への応用可能な具体的なヒントを得ることができます。

ここでは、国内外で高く評価されている3社の取り組みをご紹介します。

- トヨタの行動規範

- ザ・リッツ・カールトンの行動規範

- オリエンタルランドの行動規範

トヨタの行動規範

トヨタ自動車では、「トヨタウェイ」や「企業理念(トヨタフィロソフィー)」と密接に連動した形で、全従業員が実践すべき行動基準を「トヨタ行動指針(Toyota Code of Conduct)」として明文化しています。これは、グローバルで約37万人以上の従業員を抱えるトヨタグループにおいて、文化や国境を越えて共通の価値観に基づいた行動を促すためです。

行動指針の核にあるのは、「顧客第一」「現場主義(ゲンバ)」といった、トヨタ独自の哲学です。例えば、「約束を守る」「安全と品質を最優先する」「現地現物で判断する」といった具体的な行動が、抽象的な理念に基づいて明確に示されており、日常業務における判断の軸となっています。

また、この行動指針は、継続的改善(カイゼン)の思想と連動し、時代や社会環境の変化に応じてアップデートされ続けている点も特徴です。企業理念を「掲げるだけ」にとどめず、グローバル規模の現場で実践できる言葉に落とし込むことで、スケールの大きな組織全体の一体感と実効性を支えています。

ザ・リッツ・カールトンの行動規範

ザ・リッツ・カールトンでは、「ゴールドスタンダード」と呼ばれる行動規範のもと、ホスピタリティを軸とした価値観の徹底が全社的に実践されています。

その中心にあるのが「クレド(信条)」で、「心のこもったおもてなしと快適さを提供する」という企業の使命を、明確な言葉で示しています。さらに、「モットー」では、従業員自身を「紳士淑女」と位置づけ、お客様にサービスを提供する立場でありながらも、互いに敬意をもって接する姿勢を奨励しており、自尊心と責任感の醸成に寄与しています。

特徴的なのは、その具体性と実行力です。行動指針は「お客様を第一に考える」「問題があればすぐに対応する」など、覚えやすく実践しやすい形式で3つの行動に集約され、全従業員が常にクレドカードを携帯。さらに、毎朝の朝礼でクレドの共有や価値観の確認を徹底することで、全員が日々の行動に落とし込めるよう工夫されています。

こうした仕組みは、外資系企業に特有の「価値観の徹底と自律的行動の重視」を体現したものであり、個々の従業員が企業理念を「自分の行動にどうつなげるか」を常に意識できる環境が整えられています。

オリエンタルランドの行動規範

東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、「企業行動憲章」を軸に、テーマパークならではの価値観を行動に落とし込んだ実効性の高い規範を運用しています。そのなかでも、現場レベルで最も重要なのが、SCSE(Safety・Courtesy・Show・Efficiency)という4つの行動指針です。

このSCSEは単なるスローガンではなく、すべてのキャスト(従業員)が迷わず同じ基準で行動できる共通言語となっています。例えば、「ゲストの安全」を最優先とし、「礼儀正しさ」「ショーの品質」「効率性」はその順に従う、という明確な優先順位が定められているのが最大の特徴です。

この行動規範の力が発揮された代表的な事例が、東日本大震災時の現場対応です。多くのキャストが上司の指示を待たずに、自らの判断で安全確保や物資提供を実行したのは、「Safetyが最優先」というSCSEの原則が深く浸透していたからこそです。

また、オリエンタルランドではSCSEを日常業務のなかで繰り返し確認し、教育・研修によって価値観を行動へと落とし込む体制を徹底しています。このように、顧客満足・安全意識・一貫性あるサービス提供をすべてのキャストが実現できる背景には、行動規範という「共通の判断軸」の存在があります。

企業文化をつくるなら、Cultiveへ

行動規範は、企業の価値観を明文化し、メンバーの行動を統一する重要な経営ツールです。

単なるコンプライアンス対応ではなく、企業カルチャーの醸成と競争優位の源泉として位置づけることが重要です。

効果的な行動規範を策定するためには、企業理念との整合性確保、具体的な行動例の明文化、そして組織全体での合意形成が不可欠です。

さらに、策定後の浸透策として、経営層の率先垂範、従業員教育への組み込み、評価制度との連動、定期的な見直しとアップデートが求められます。

Cultiveでは、企業理念の策定からその浸透施策、エンゲージメントにつながるような社内イベントなど、企業文化を醸成するための過程を幅広くサポートしております。独自開発のサーベイを用いて社内の本音を可視化し、経営課題に合わせたアプローチを共に考えます。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「理念やバリューが体現に結びつかない」「会社を好きになってもらえるような文化を根付かせたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)