6月病とは?

6月病とはいわゆる俗称であり、医学的に正式な病名として定義されているものではありません。 しかし、適応障害の一種としてこの時期に心身に支障をきたしてしまう状態のことを指します。

特に、普段からまじめに頑張る人に多く見受けられる傾向があります。まじめな人は、自分の体調に多少の違和感があっても「もっと頑張らないと。このくらいは気のせいだ」と無理を重ねてしまう傾向があり、その結果として心や身体のSOSが大きくなってしまい、日常生活を送るのも苦しくなるような不調に陥ってしまいます。

また、日本の多くの企業では人事異動や組織改定、ジョブローテーションなどを新年度として春に行います。新入社員だけでなく、昇進や異動といった環境の変化を経験し、周囲からのプレッシャーも増す社員においても無関係ではないことと言えます。

5月病と6月病の違い

このふたつは、いずれも適応障害のひとつと言われています。適応障害とは、環境や出来事に適応することに対してつらく感じ、ストレスや疲労が溜まって気分の落ち込みや疲労感などが現れる状態のことです。

両者の大きな違いは発症のタイミングと症状の経過です。

急激な環境変化にともなって訪れる5月病は、5月頃に突如として現れ、環境に慣れていく6月頃には徐々に治まっていく傾向があります。

一方、その頃の環境変化からのプレッシャーや疲れが蓄積されて訪れる6月病は、改善と悪化を繰り返しながら慢性的な経過をたどる傾向があります。

5月病は学生に多くみられ連休明けに適応障害が発症することが多いのに対して、6月病は新社会人に好発し、職場に配属されて実際に仕事が始まる6月頃に発症することが多いです。

6月病は新入社員だけでなく、中堅社員にもリスクがある

6月病は新入社員だけの問題ではありません。環境の変化は入学、入社といったことだけではなく、異動や昇進などによる不慣れな環境へのプレッシャーも要因になります。

例えば、新年度で昇進し、それまではプレーヤーだった社員がマネージャーとなり、新たな人間関係や業務の指揮をとって成果を出すことへのプレッシャーから陥る「昇進うつ病」といった例もあります。

6月病の特徴として、以前からストレスや重荷を感じていた中堅社員や管理職が陥りやすいというものがあります。 特に責任ある立場になった社員や、業績プレッシャーを抱える中堅社員は、新入社員以上に周囲からの期待と自分自身へのプレッシャーで精神的負担が大きくなります。

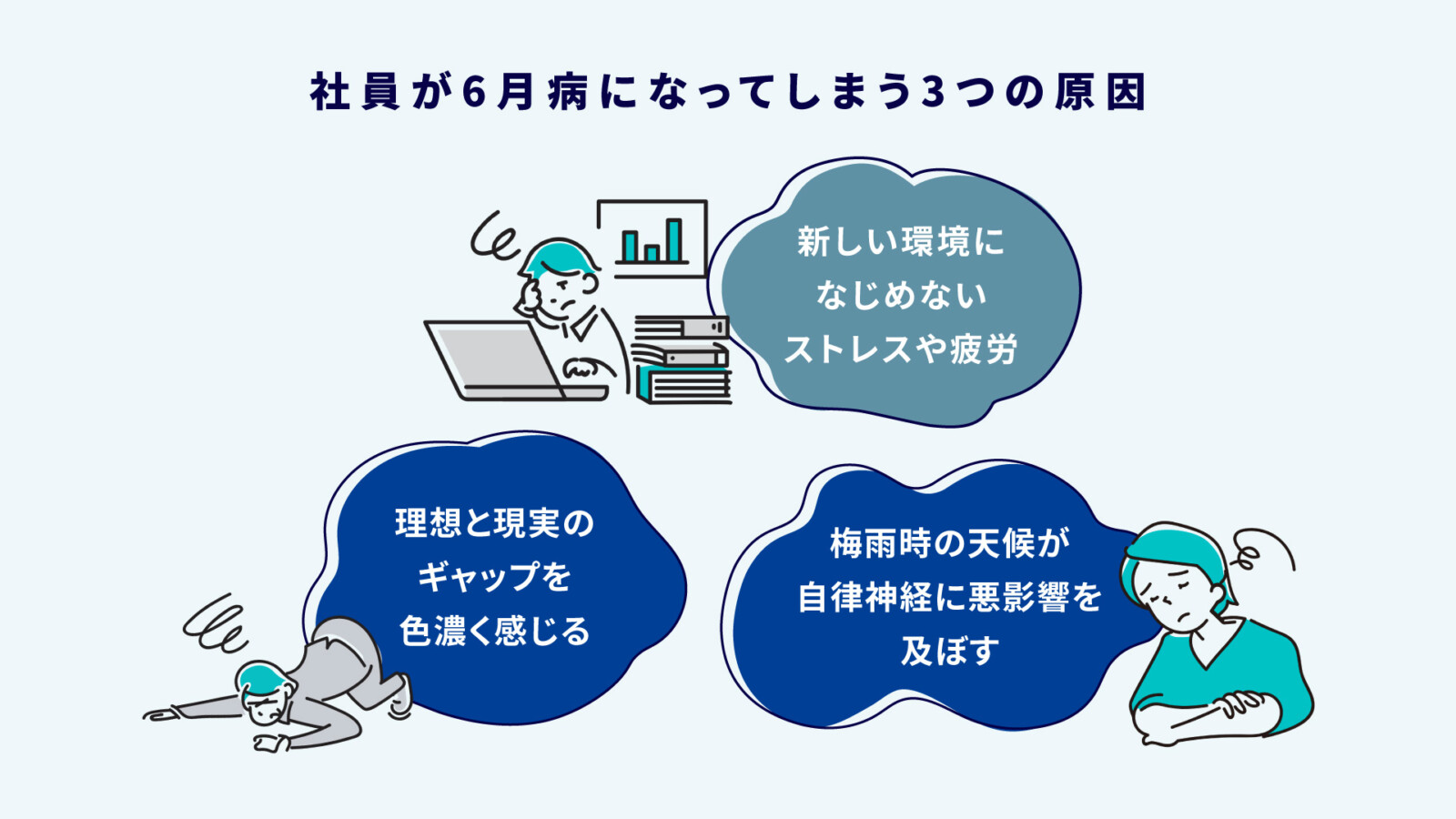

社員が6月病になってしまう3つの原因

6月病の発症には主に以下の3つの要因が関わっています。これらを理解して、予防策と対応策を講じることが重要です。

- 新しい環境になじめないストレスや疲労

- 理想と現実のギャップを色濃く感じる

- 梅雨時の天候が自律神経に悪影響を

新しい環境になじめないストレスや疲労

新入社員の場合、4月から企業で研修が始まり、現場に出るための研修を終えて配属先での仕事が始まる頃が6月になることがあります。

新しい環境に馴染もうと気を張ってきたストレスや疲労が蓄積することで、この時期に適応障害の症状が出ると考えられています。

中堅社員においても、異動や新たな役職への就任は大きな環境の変化です。

新しい人間関係や業務への対応、そして知らず知らずのうちに感じるプレッシャーなどが心に溜まり、表に出てくるものが6月病の特徴です。

理想と現実のギャップを色濃く感じる

新入社員が少しずつ新しい環境にも慣れ、周囲を観察できるようにもなる頃、実際の状況と自分が思い描いていたものとのギャップを感じることがあります。

大きな期待と不安を感じながら就職し、無我夢中で会社に慣れようとしていたときには気づかなかった理想とのギャップです。

こうしたギャップは徒労感とともに本人を襲い、頑張る気力が失われる一因ともなり得ます。

中堅社員や昇進した社員の場合も同様です。昇進前に思い描いていた理想の管理職像と実際の業務内容のギャップ、新しいミッションや人間関係への不安などはストレスとなってのし掛かり、本人も気づかない間に心労を溜めていくかもしれません。

梅雨時の天候が自律神経に悪影響を

6月は梅雨の時期であるため、外出してリフレッシュがしにくかったり、体調不良が生じやすいときでもあります。

また、梅雨は気圧の変化による気象病の症状も同時に出やすいため、5月病よりつらく感じる方もいます。

さらに、6月は祝日がないため、休養できる日が少なくなることも影響しています。

連休明けから次の長期休暇までの期間が長いことで、疲労が蓄積しやすく、心身のリフレッシュ機会が少ないことも症状を悪化させる要因となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

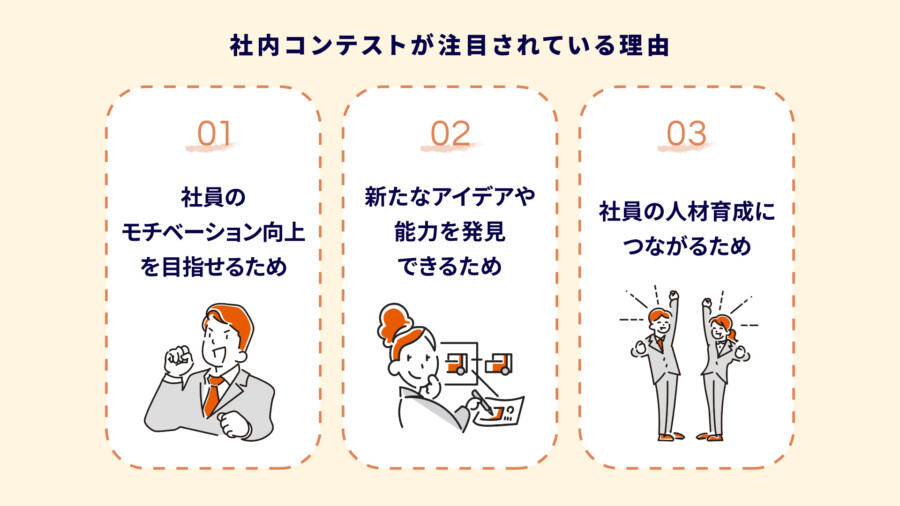

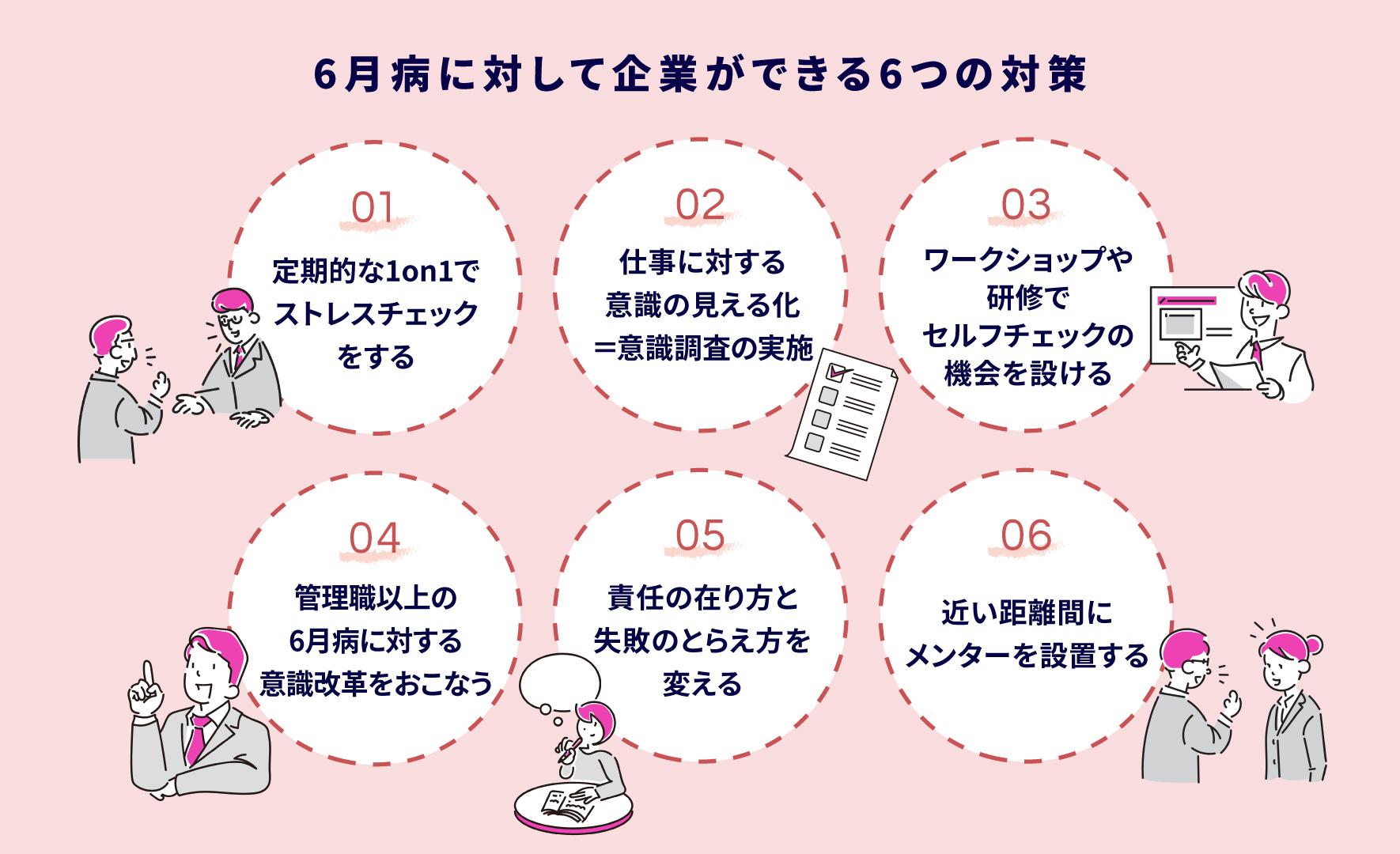

6月病に対して企業ができる6つの対策

企業として6月病への対策を講じることは、離職防止だけでなく、エンゲージメント向上の両面で重要です。

具体的には次の6つの対策があります。

- 定期的な1on1でストレスチェックをする

- 仕事に対する意識の見える化=意識調査の実施

- ワークショップや研修でセルフチェックの機会を設ける

- 管理職以上の6月病に対する意識改革をおこなう

- 責任の在り方と失敗のとらえ方を変える

- 近い距離間にメンターを設置する

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

定期的な1on1でストレスチェックをする

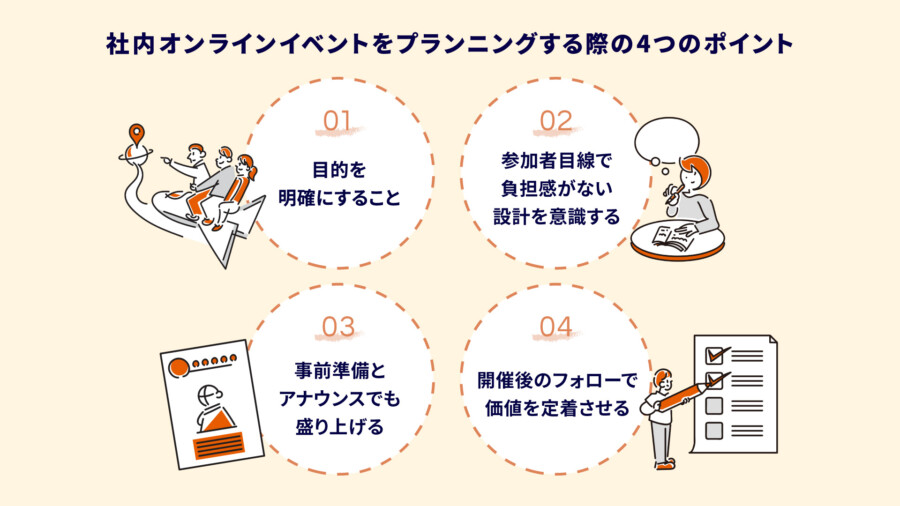

上司と部下の定期的な1on1ミーティングを実施し、業務上の課題だけでなく、メンタル面の状態も確認することが重要です。特に4月~6月の時期は頻度を上げ、週1回程度の面談を設定するとよいでしょう。

チェックポイントとしては、「気持ちが沈む」「不安や焦りを感じる」「イライラする」「何事も面倒で億劫になった」などの心の変化や、「朝起きるのが辛くなった」「寝つきが悪く、寝た気がしない」「疲れが取れない」「体がだるい、重い」などの身体の変化が見られないかを観察します。

ストレスとなっている原因が仕事であれば、担当する顧客やエリアを変えてみたり、仕事の内容や量を調整するといった対策も検討しましょう。

職場のことやプライベートなことを問わず、些細なことでも相談してもらえるような関係づくりを意識しながら向き合ってみましょう。

仕事に対する意識の見える化=意識調査の実施

匿名アンケートを通じて社内の雰囲気や社員の意識を見える化することも効果的です。特に新入社員や異動した社員、新たに役職についた社員など、環境変化を経験した社員の本音を引き出すことが重要です。

アンケートでは「理想と現実のギャップを感じている点」「職場環境での不安要素」「改善して欲しい点」などを具体的に聞くことで、組織としての課題発見につなげられます。調査結果は経営層や管理職と共有し、具体的な改善策の立案に活用しましょう。

ワークショップや研修でセルフチェックの機会を設ける

社員自身が自分のメンタル状態を認識できるよう、セルフチェックのワークショップを開催することも効果的です。

ワークショップでは6月病を認知してもらい、ストレスの兆候やその対処法、休息の重要性などを学ぶ機会を提供します。

管理職以上の6月病に対する意識改革をおこなう

新入社員や若手社員の不調のサインに気がつくためには、彼らを常日頃見ている管理職やマネージャー層の理解が肝心です。

管理職向けの研修では、部下のメンタルヘルスに関する知識や、サインに気付くためのポイント、適切な対応方法などを学んでもらいましょう。

若手社員を単に「怠慢」と決めつけるのではなく、彼らが抱えている困難や不安を理解し、支援する姿勢が重要です。

責任の在り方と失敗のとらえ方を変える

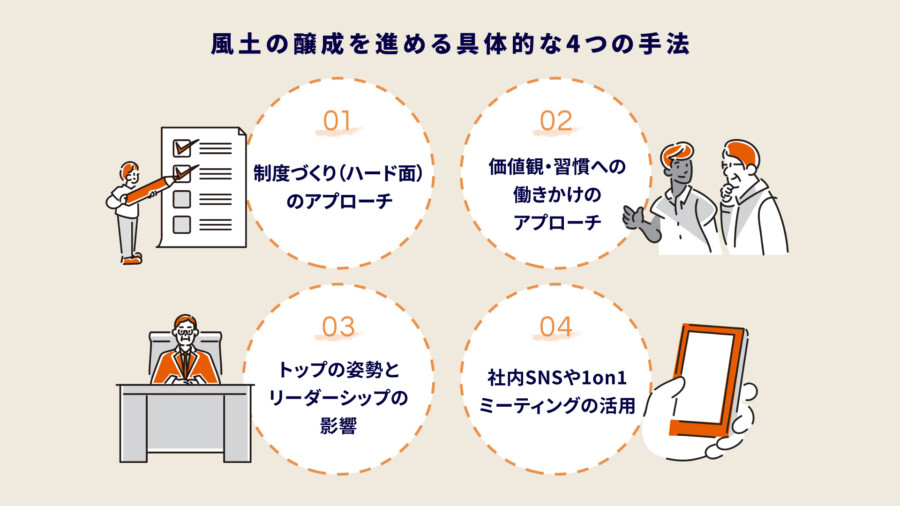

これは社内風土や企業文化として過度なプレッシャーを与えないための意識の醸成です。

小さな失敗でも追及され、正解しか求められないような文化の中にいると誰でも疲弊してしまいます。

不慣れな業務で失敗してしまったときに、先輩や上司がサポートをしてくれること。ミスがあってもチームで解決すべきことと捉えてリカバリー方法や再発防止策をみんなで話し合えること。

そのような風土が組織への心理的安全性を高め、困ったときに相談できるチームを育みます。

近い距離間にメンターを設置する

新入社員や昇進した社員に対してメンター制度を導入することも有効です。メンターとは、社内で助言や支援をおこなう「相談相手」です。特に入社・異動後の社員にとって、業務上の悩みだけでなく、職場での人間関係や将来のキャリアなど、幅広い相談ができる存在は大きな心理的サポートとなります。

メンターは直属の上司とは別の先輩社員が担当し、業務上の悩みだけでなく、職場環境や人間関係など、上司には言いにくい相談事も気軽に話せる関係性を構築します。定期的な面談機会(月1〜2回程度)を設けること、相談内容の秘密保持を徹底することなどが挙げられます。また、メンター側へのトレーニングも重要です。

社員の“本音”を聞いて文化づくりがしたいなら、Cultiveへ

6月病は、新入社員だけでなく中堅社員や管理職も発症リスクのある適応障害の一種です。対処するために何よりも大切なのは、メンタルヘルスの問題を個人の問題としてではなく、組織全体で取り組むべき課題としてとらえる姿勢です。早期発見と適切なサポートによって、6月病による離職を防ぎ、社員が安心して働ける環境を整えていきましょう。

Cultiveでは、心理的安全性を高めてエンゲージメントにつながるような文化施策を幅広くサポートしております。

独自開発のサーベイを通してメンバーの悩みや本音をすくい上げ、経営課題と合わせて施策をご提案。

会社の想いをストーリーに昇華させた企画や、「心震える感動」を分かち合えるイベントを通して、会社や仲間を誇りに思えるような時間を設計いたします。

「エンゲージメントが低く、連携が取れていない」「会社の想いがメンバーに届いていない」

そのような課題に取り組まれている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)