新入社員がすぐ辞める現状と課題

新入社員の離職は、多くの企業が直面している深刻な課題です。

- 入社3年以内の離職率は30%を超えている

- 新入社員の離職は採用コストや先輩社員の負担に直結する

順に解説します。

入社3年以内の離職率は30%を超えている

厚生労働省の調査によると、新卒入社した社員の約3~5割が入社3年以内に離職しています。

具体的には大学卒業者で約35%、短大・高専・専修学校卒で約45%、高校卒で約38%、中学卒では50%を超える水準です。

また、企業規模や業界によっても離職率は異なり、大企業より中小企業の方が高く、宿泊業・飲食サービス業など人手不足が深刻な業種では特に高水準となっています。

この数字は決して一部の例外ではなく、広く起きている現象であることを示しており、採用や定着施策を考えるうえで無視できない課題といえます。

引用・参照元:厚生労働省|新規学卒就職者の3年以内離職率(令和3年卒)

新入社員の離職は採用コストや先輩社員の負担に直結する

新入社員が早期に離職すると、企業にとっては大きな損失となります。

まず、採用活動や研修に投じた費用や時間が回収できず、実質的な赤字となる点は見逃せません。さらに欠員を補うために既存社員に業務が集中し、残業増加や精神的負担が生じます。これによりモチベーションの低下や生産性の悪化が起こり、場合によっては連鎖的な離職を引き起こすリスクも高まります。

また、離職率が高い企業というイメージは学生や求職者にも伝わりやすく、採用活動自体の難易度を上げる要因にもなります。こうした状況が続けば、社内外に「働き続けにくい会社」というレッテルが貼られ、ブランド力の低下や顧客からの信頼失墜につながる恐れもあります。

新入社員一人の離職であっても、コストや人的負担、企業イメージに波及する影響は大きく、組織全体の安定性を揺るがす深刻な課題です。

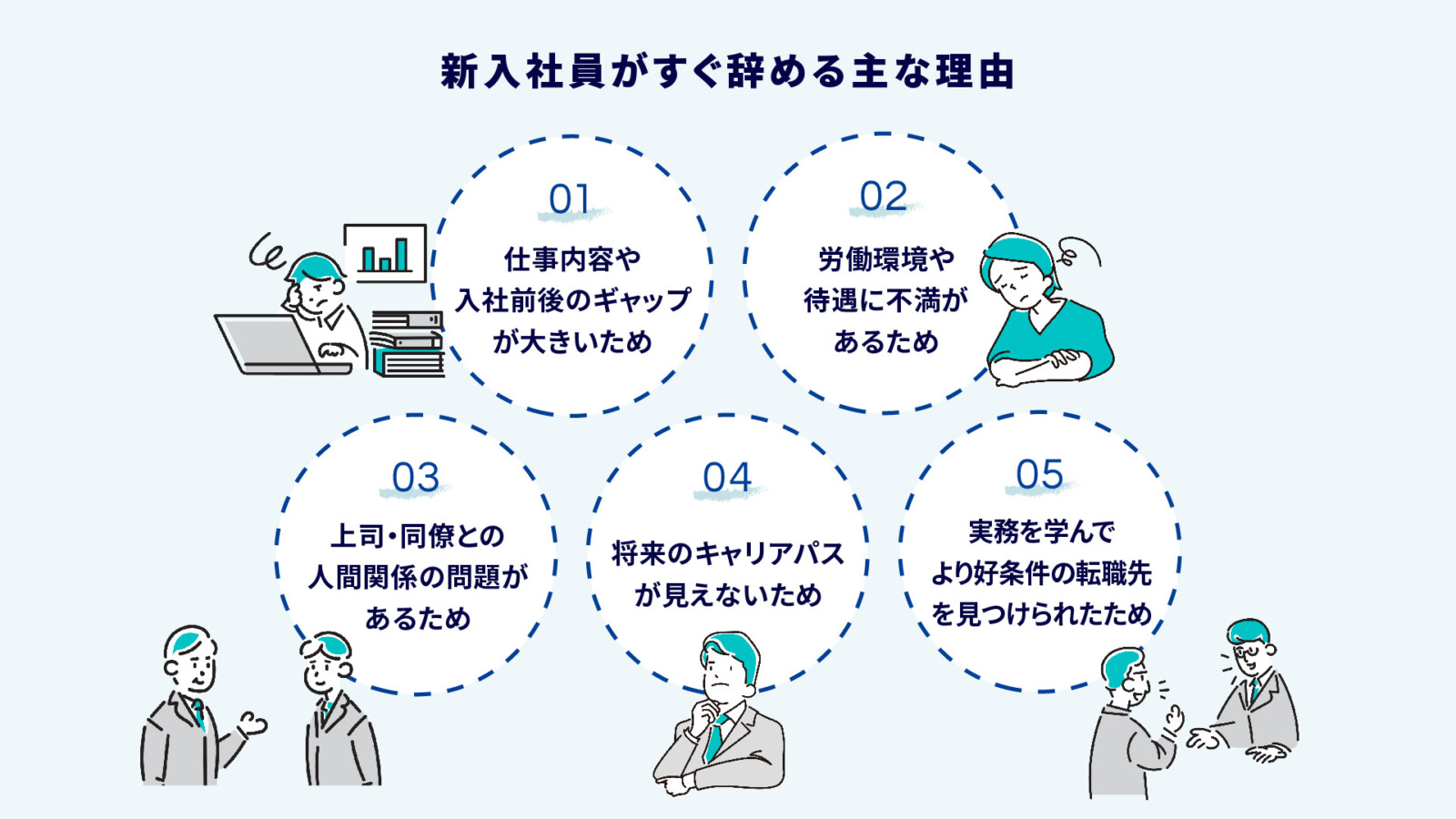

新入社員がすぐ辞める主な理由

新入社員が早期に離職してしまう背景には、複数の要因が絡み合っています。

- 仕事内容や入社前後のギャップが大きいため

- 労働環境や待遇に不満があるため

- 上司・同僚との人間関係の問題があるため

- 将来のキャリアパスが見えないため

- 実務を学んでより好条件の転職先を見つけられたため

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

仕事内容や入社前後のギャップが大きいため

新入社員が早期に離職する大きな理由のひとつが、仕事内容や入社前後のギャップです。

求人情報や説明会では「やりがいのあるプロジェクトに携われる」と説明されていても、実際に任されるのは雑務が中心で「思っていた仕事と違う」と感じるケースがあります。

また、配属後に十分なOJTやフォローが行われず、業務の全体像が見えないまま日々の作業に追われると、不安や不満が募りやすくなります。こうした乖離は、入社前の情報提供が不十分だったり、現場と人事の連携が弱かったりすることが原因となる場合も多いです。

「理想と現実の差」を埋められないまま放置すれば、モチベーション低下や早期離職へと直結してしまいます。

労働環境や待遇に不満があるため

新入社員がすぐに辞める理由として、労働環境や待遇への不満も大きな要因です。入社後に待っていたのが長時間労働や休日の少なさであれば、心身の負担が積み重なり早期離職につながっても不思議ではありません。

特に給与水準が低いと「労働に見合わない」と感じやすく、モチベーションの低下を招きます。また、福利厚生が不十分だったり、ワークライフバランスを大切にできない環境であったりすると、将来像を描けずに不安を抱くことも少なくありません。

こうした不満が解消されないまま放置されると、働き続ける意欲が薄れ、結果的に早期離職へと直結するリスクが高まります。

上司・同僚との人間関係の問題があるため

新入社員がすぐに辞める理由として、上司や同僚との人間関係の問題は大きな割合を占めます。

例えば、上司からの過度な叱責や理不尽な要求といったハラスメントを受ければ、精神的な負担が増し、働き続けることが難しくなります。また、職場に相談できる相手がいない、歓迎されていないと感じるなどの孤立感も、早期離職につながりやすい要因です。

さらに、日常的にコミュニケーションが不足すると、仕事の進め方や期待される役割が不明確になり、不安を抱えやすくなります。こうした人間関係のストレスは、仕事内容や待遇以上に社員の心理的な影響が大きく、定着率を左右する深刻な要因となります。

将来のキャリアパスが見えないため

新入社員が早期に離職する理由のひとつに、将来のキャリアパスが見えないことがあります。

「自分がこの会社で成長できるのか」「昇進やスキルアップの道筋が不透明」と感じると、働き続ける意欲が揺らぎやすくなります。

特に若手社員は、将来のキャリア形成を強く意識する傾向があり、目標や成長のステップが示されない環境では不安を抱えやすいものです。「この先も同じ業務を続けるだけではないか」と感じれば、長期的に会社に貢献する意識は薄れ、より成長の機会が期待できる職場へ転職を考えるケースも増えます。

明確なキャリアパスの提示がないことは、新入社員の離職リスクを高める大きな要因となります。

実務を学んでより好条件の転職先を見つけられたため

新入社員が早期に離職する背景には、入社後に実務を学び、より好条件の転職先を見つけるケースもあります。

研修やOJTで基礎的なスキルを身につけると、他社で通用する自信がつき、キャリアアップや待遇改善を目的に転職を選ぶ人も少なくありません。特に近年は転職市場が活発化しており、若手人材を求める企業が増加しているため、短期間の経験でも採用されやすい状況があります。

このように人材の流動性が高まる中で、「より成長できる環境」「給与や福利厚生が優れている職場」を求めて転職を検討する動きは一般的になりつつあります。結果として、せっかく採用した新入社員が早期に離職する現象が広がっているのです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

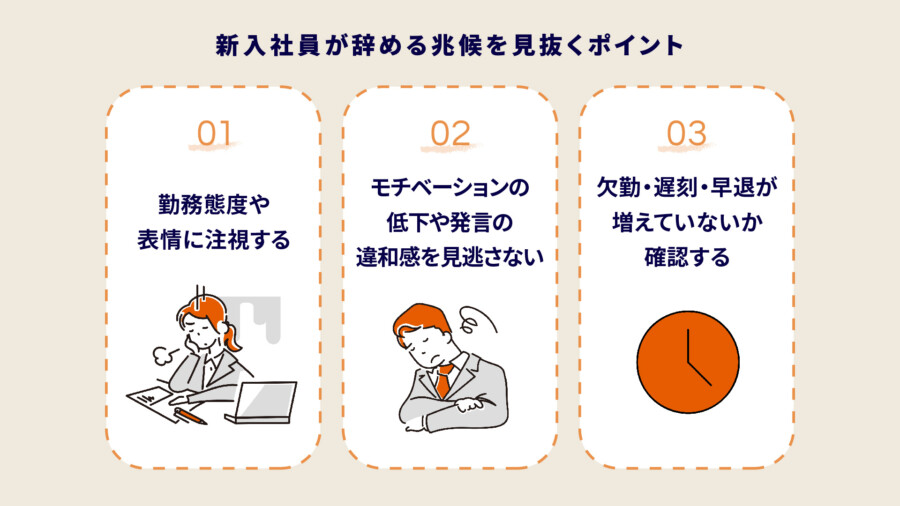

新入社員が辞める兆候を見抜くポイント

新入社員が離職を意識し始めたときに表れやすいサインを、確認すべきポイントとして整理します。

- 勤務態度や表情に注視する

- モチベーションの低下や発言の違和感を見逃さない

- 欠勤・遅刻・早退が増えていないか確認する

詳しく見ていきましょう。

勤務態度や表情に注視する

新入社員がすぐに辞めそうな兆候を把握するには、日々の勤務態度や表情に注視することが大切です。

例えば、同僚とのコミュニケーションを避ける、業務中に集中力が続かない、表情が暗いなどの変化は、モチベーション低下や不安のサインかもしれません。

こうした兆候は大きなトラブルが起きる前に現れることが多く、見過ごすと離職につながるリスクが高まります。小さな変化でも注意深く観察し、声をかけたり相談の場を設けたりすることが重要です。

また、職場の雰囲気が閉塞的であれば、本人の不安や孤立感をさらに強めてしまう可能性があります。社員一人ひとりの変化に気づける環境づくりが、早期離職を防ぐ第一歩となります。

モチベーションの低下や発言の違和感を見逃さない

新入社員の早期離職を防ぐには、モチベーションの低下や発言の違和感を見逃さないことが重要です。

例えば、入社当初は前向きだったのに「自分には向いていないかも」「この仕事に意味があるのだろうか」といったネガティブな発言が増える、意欲的に手を挙げていたのが消極的になるなどの変化は要注意です。

「やる気が感じられない」「業務に疑問を投げかける」といった態度は、上司や周囲が比較的気づきやすいサインです。こうした小さな違和感は、放置すると不満が蓄積し離職の引き金になりかねません。

日常の会話や会議での発言を注意深く観察し、早めに声をかけてフォローすることで、社員の不安を解消し定着につなげることができます。

欠勤・遅刻・早退が増えていないか確認する

新入社員がすぐに辞めてしまう兆候として、欠勤・遅刻・早退の増加は非常にわかりやすいサインです。

例えば、頻繁な遅刻や欠勤、理由が曖昧な早退などが続く場合、心身の不調や職場への不満が背景にあることが少なくありません。特に入社間もない時期に出勤状況が乱れるのは、モチベーションの低下や離職意向の表れである可能性が高いといえます。

こうした変化を放置すると、状況が悪化し突然の退職につながるリスクがあります。そのため、単なる勤怠の乱れと受け止めず、本人に丁寧にヒアリングを行い、業務内容や人間関係など根本的な要因を探ることが大切です。

早期に気づき、サポートを行うことで離職を防ぐ手立てとなります。

新入社員がすぐに辞めないよう企業ができる防止策

新入社員の早期離職を防止するために、企業が工夫できるポイントや取り組み方を解説します。

- ミスマッチを防ぐため交流会や見学を実施する

- 新入社員向け研修内容を最適化する

- 定期的な面談で新入社員の意見を収集する

- 労働環境や待遇の改善に取り組む

- 社内コミュニケーションを活性化させる

- キャリア支援と成長の機会を提供する

一つずつ詳しく見ていきましょう。

ミスマッチを防ぐため交流会や見学を実施する

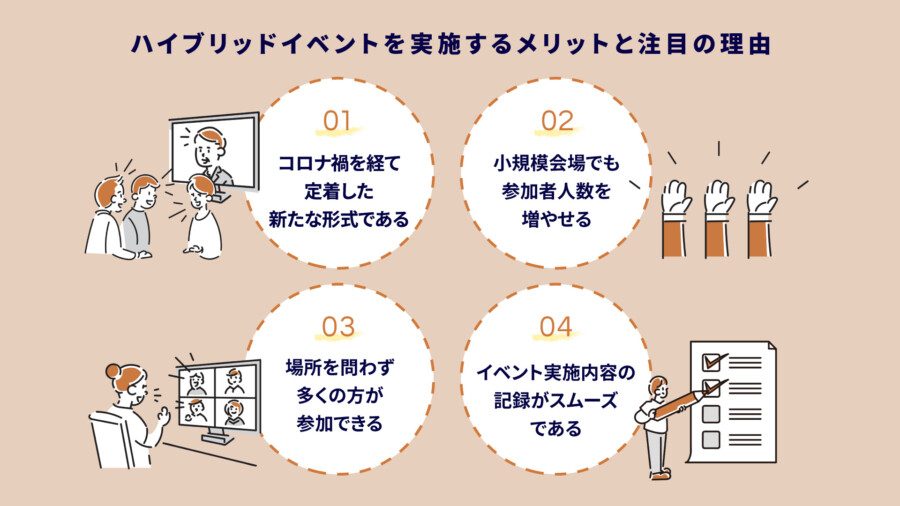

新入社員の早期離職を防ぐには、採用段階から仕事内容や職場環境とのミスマッチを減らす工夫が欠かせません。

その有効な方法の一つが、先輩社員との交流会や職場見学の実施です。実際に働く社員と直接話すことで、日々の業務内容や職場の雰囲気をリアルに知ることができ、求人情報や説明会だけでは伝わりにくい部分が補われます。

また、オフィスの様子や業務の進め方を目にすることで、入社後に「思っていたのと違う」というギャップを感じにくくなります。採用の段階からこうした取り組みを取り入れることで、会社と候補者双方の理解が深まり、入社前後のイメージ差を減らすことができます。

結果として、定着率向上につながる重要な施策となります。

新入社員向け研修内容を最適化する

新入社員の定着を高めるには、研修内容の最適化が重要です。形式的な研修だけではなく、実務に直結する内容を盛り込み、配属後すぐに役立つ知識やスキルを身につけられるようにすることが求められます。

例えば、基礎的なビジネスマナーや報連相の仕方に加え、実際の業務を想定した演習やケーススタディを取り入れると効果的です。また、OJTを通じて現場で先輩社員から学べる体制を整えれば、業務理解が深まり不安も軽減されます。

さらに、社会人として必要なコミュニケーション能力やタイムマネジメントのスキルを研修に組み込むことで、自信を持って業務に臨めるようになります。

研修を充実させることは、新入社員の成長意欲を高め、早期離職の防止につながります。

定期的な面談で新入社員の意見を収集する

新入社員の早期離職を防ぐには、定期的な面談を通じて悩みや不安を吸い上げる仕組みが欠かせません。特に入社直後は環境に慣れるまでの不安が大きいため、上司や人事が一方的に評価する場ではなく、安心して本音を話せる雰囲気づくりが大切です。

例えば、月に1回程度の短時間の面談を設け「困っていることはないか」「職場に馴染めているか」といったオープンな質問を投げかけると、悩みを早期に把握できます。雑談を交えたカジュアルな場にするなど工夫を凝らすことで、社員が構えずに意見を出せるようになります。

こうした定期的な対話の積み重ねは、不満やストレスを放置せず、安心して働ける環境づくりにつながります。

参考サイト:新卒を会社に定着させるモチベーションとパーソナリティの扱い方

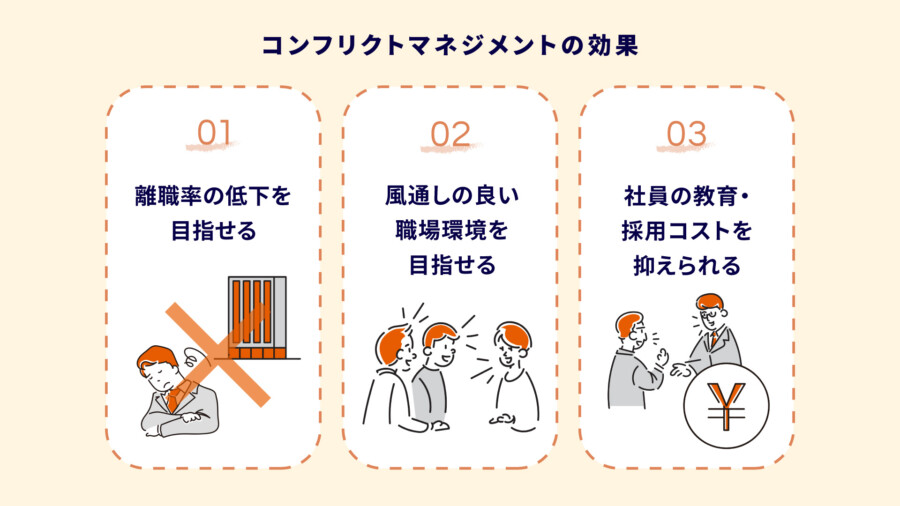

労働環境や待遇の改善に取り組む

労働環境や待遇の改善は、新入社員の定着を図るうえで欠かせない取り組みです。

例えば、長時間労働の是正や休暇を取得しやすい仕組みを整えることは、心身の負担を軽減し、安心して働ける環境づくりにつながります。また、給与水準や昇給制度を見直し、実績に応じた公正な評価を行うことも重要です。

さらに、住宅手当や健康支援、キャリア形成を支援する制度など福利厚生を充実させることで、社員が「長く働き続けたい」と感じられる基盤を築けます。

働きやすさと待遇面の両方を改善することが、離職防止と職場全体の活力向上につながります。

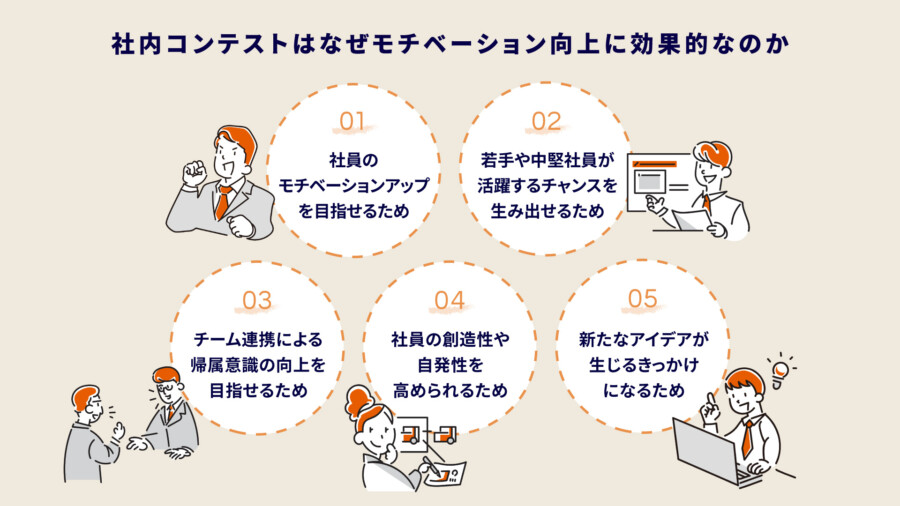

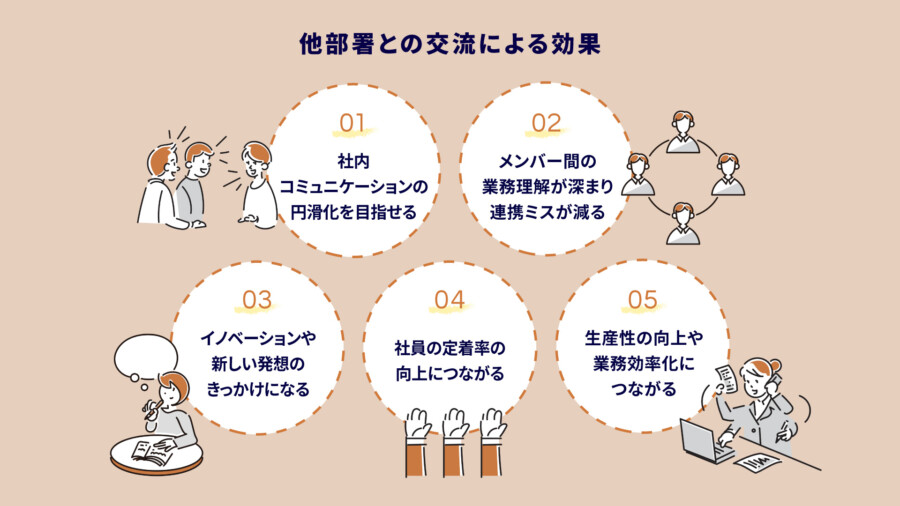

社内コミュニケーションを活性化させる

新入社員の早期離職を防ぐには、社内コミュニケーションを活性化させる取り組みが効果的です。歓迎会やランチ会といったカジュアルな懇親イベントを通じて、先輩社員や上司との距離を縮めることで、相談しやすい関係を築けます。

また、部署間交流の場を設ければ、業務上のつながりだけでなく、社内全体に仲間意識を広げることができます。こうした仕組みがあると、新入社員は孤立感を抱きにくくなり、「職場に受け入れられている」という安心感につながります。

人間関係が円滑になることで業務上の協力も得やすくなり、成長への意欲や働き続けるモチベーションも高まります。結果として、コミュニケーション活性化は定着率向上に直結する重要な施策となります。

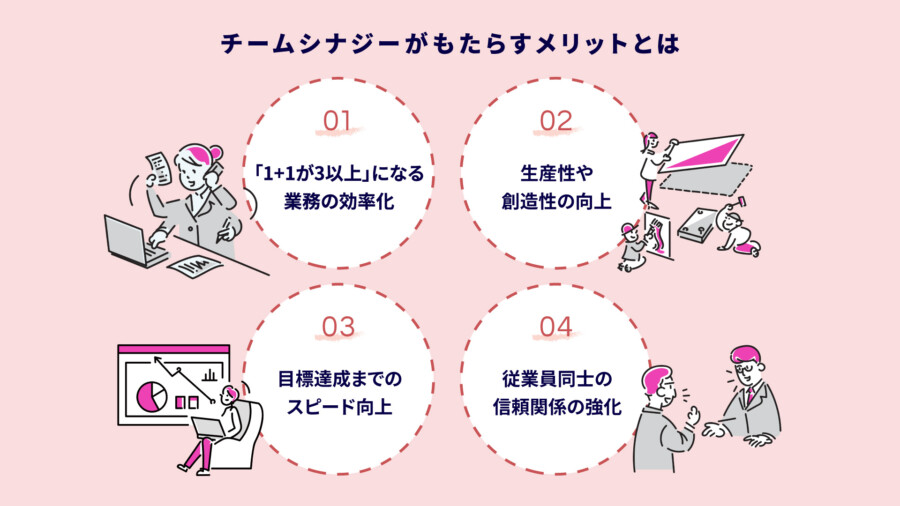

キャリア支援と成長の機会を提供する

新入社員の定着を促すには、キャリア支援と成長の機会を提供することが欠かせません。

将来のキャリアプランを描ける仕組みが整っていないと、社員は「この先どんな成長ができるのか」と不安を抱きやすくなります。そのため、資格取得支援制度や外部セミナーへの参加補助、社内でのスキル研修など、成長につながる施策を積極的に用意することが重要です。

例えば、キャリア面談で将来の目標を共有し、その実現に必要な学びを会社がサポートする仕組みがあれば、社員は自分の成長を実感しやすくなります。

「この会社でスキルを磨き、キャリアを積み上げられる」と思えることが、働き続けるモチベーションを高め、早期離職を防ぐ重要な要素となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|新入社員の早期離職を防ぐには理解とサポートがカギ

新入社員の早期離職を防ぐには、離職の背景にある原因を正しく理解し、働きやすく成長できる環境を整えることが欠かせません。

人事や現場が一体となってコミュニケーションや育成制度を工夫し、社員一人ひとりが安心してキャリアを描けるようサポートすることが大切です。

Cultiveでは、企業の“らしさ”を社員に伝えていく文化醸成施策を通して、新しい仲間の定着や早期活躍につながるご提案をしております。

早期離職を防ぎ、長く働きたいと思える職場環境を実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)