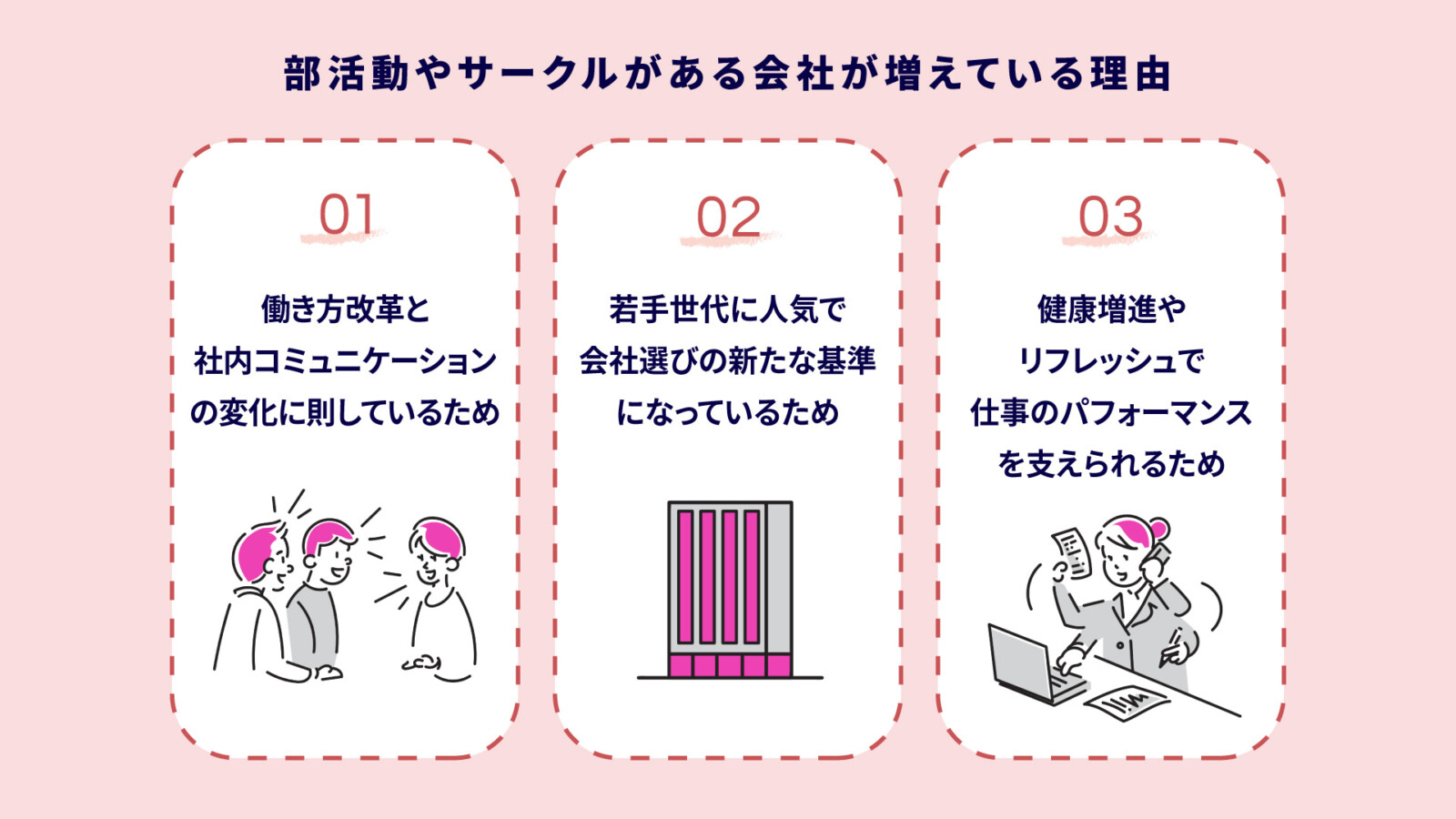

部活動やサークルがある会社が増えている理由

なぜ今、多くの企業が部活動制度を導入しているのでしょうか。その背景には、現代の働き方やコミュニケーションを取り巻く変化があります。主な理由をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

- 働き方改革と社内コミュニケーションの変化に対応するため

- 若手世代に人気!会社選びの新たな基準になっているため

- 健康増進やリフレッシュで仕事のパフォーマンスを支えられるため

働き方改革と社内コミュニケーションの変化に対応するため

働き方改革の推進やテレワークの普及により、メンバー同士が顔を合わせる機会が以前に比べて減少しています。オフィス内での何気ない雑談や、ランチタイムでの交流といった「オフのコミュニケーション」が少なくなったことで、部署を越えたつながりが希薄になっているのが現状です。

このような課題を解決する手段として、社内部活動やサークル活動が注目を集めています。コロプラでは、メンバー数の増加にともないオフィスが複数フロアにまたがるようになったため、メンバー同士の顔と名前が一致しない状況が増えつつありました。

そこで、「部活」という共通項からメンバー同士のつながりを促進する目的で部活制度を導入する企業が増えています。業務以外での自然な交流を通じて、メンバーの帰属意識を高め、組織全体のコミュニケーション活性化を図ることが目的です。

若手世代に人気!会社選びの新たな基準になっているため

Z世代やミレニアル世代を中心とした若手メンバーは、給与や待遇だけでなく、職場の「人間関係」や「雰囲気」を重視する傾向が強くなっています。転職や就職活動において、「働きやすい環境かどうか」が重要な判断基準となっています。

企業にとって部活動・サークル活動は、自社のカルチャーや社風を外部に向けてアピールする効果的な手段として機能しています。採用サイトや企業紹介ページで部活動の様子を紹介することで、「メンバー同士の関係が良好で、プライベートも充実させられる会社」という印象を与えることができます。

「仕事だけでなく、プライベートも充実させたい」というニーズに応える企業姿勢が、採用面でも高く評価される時代になっているといえるでしょう。

健康増進やリフレッシュで仕事のパフォーマンスを支えられるため

運動系の部活動を通じて身体を動かすことで、ストレス解消やリフレッシュ効果が期待できます。デスクワークが中心の職場では特に、定期的な運動習慣を身に付けることが心身の健康維持につながります。

また、部活動で定期的にメンバーと集まる習慣は、生活リズムの安定や自己管理能力の向上も促します。心身の健康が整うことで集中力が高まり、仕事へのモチベーション向上も期待できるでしょう。

文化系の活動でも、趣味を通じたリフレッシュ効果や新しい知識・スキルの習得により、創造性や柔軟性が育まれる可能性があります。

部活動やサークルのある会社で働くメリット

実際に部活動のある会社で働くと、どのようなメリットが得られるのでしょうか。メンバー視点でのメリットを詳しく解説します。

- 社内の人間関係が深まりチームワークが向上する

- リフレッシュできて仕事へのモチベーションもアップする

- 趣味や特技を活かせることで自己肯定感や達成感が得られる

- 部活動がきっかけで新たなスキルや知識を学ぶ機会が増える

- 「福利厚生が充実している会社」として転職市場で評価されやすい

社内の人間関係が深まりチームワークが向上する

社内部活動やサークル活動は、普段接点の少ない他部署メンバーとの自然な交流機会を創出します。共通の趣味や目標を通じて職場の枠を超えた関係性が築かれ、組織全体のコミュニケーション活性化につながります。

部活動での協力体験は、信頼関係の構築とチームビルディングを促進します。例えば、営業部と開発部のメンバーが野球部で一緒に汗を流すことで、お互いの人柄や強みを理解し合えるようになります。この関係性は業務においても発揮され、部署間の連携がスムーズになり、プロジェクトの進行効率や問題解決スピードが向上します。

実際に、株式会社ダイワコーポレーションでは2022年8月から全従業員を対象にサークル活動のアンケートを実施し、希望者の多かった「ゴルフ」「釣り」「映画鑑賞」の社内サークルを新たに設立しました。このような部活動を通じて、普段接点の少ない部署のメンバー同士が自然に交流し、業務でもスムーズな連携が期待できます。部活動は単なる娯楽ではなく、組織力強化の重要な投資といえるでしょう。

リフレッシュできて仕事へのモチベーションもアップする

社内部活動は、運動系・趣味系を問わず、業務外での充実した活動を通じて心身のリフレッシュ効果をもたらします。フットサルや野球などのスポーツ系サークルでは適度な運動により心身の健康維持が図れ、読書会や料理部などの文化系活動では創造性や感性の向上が期待できます。

これらの活動はワークライフバランスの観点からも非常に有効です。職場内で気軽に趣味を楽しめる環境があることで、仕事とプライベートの境界を適度に保ちながら、メリハリのある働き方が実現できます。

特に注目すべきは、「社内での趣味時間」が日々の業務に与えるポジティブな影響です。部活動で得られる達成感や充実感、仲間との絆が、仕事へのエネルギー源となり、より前向きで積極的な取り組み姿勢を生み出します。結果として、個人のパフォーマンス向上と組織全体の活性化が同時に実現できるでしょう。

趣味や特技を活かせることで自己肯定感や達成感が得られる

社内部活動では、各メンバーが持つ趣味や特技を組織内で認められ、活用できる貴重な機会が生まれます。普段の業務では発揮できない音楽や料理、スポーツなどの才能を披露することで、「自分らしくいられる安心感」を職場で実感できるようになります。

活動を通じて自分の得意分野で仲間に貢献できることは、強い達成感と満足感をもたらします。例えば、写真部でイベント撮影を担当したり、料理部で皆にレシピを教えたりする際に、「役に立っている」という実感が自然と湧き上がります。

このような体験は自己肯定感の大幅な向上につながり、「職場で自分の価値を認められている」という確信を深めます。得意分野での成功体験が自信となり、日常業務においてもより積極的で前向きな姿勢で取り組めるようになるため、個人の成長と組織への貢献が相乗効果を生み出します。

部活動がきっかけで新たなスキルや知識を学ぶ機会が増える

興味のある活動に参加することで、自然と新しい知識や経験を積むことができます。同僚から刺激を受けることで視野が広がり、多様なスキルを身に付ける機会も増えるでしょう。

新しいことに挑戦する習慣が身に付くことで、自己成長への意欲や柔軟性も育まれます。部活動での学びが、思わぬ形で業務にも活かされる可能性もあります。

「福利厚生が充実している会社」として転職市場で評価されやすい

近年、企業が自社サイトや採用ページでサークル活動をアピールするケースが増えています。学生や転職希望者が企業を選ぶ際に、「カルチャーの透明性」や「働きやすさ」を重視する傾向が強まっているためです。

部活動制度があることは、「メンバーを大切にしている会社」「風通しのよい職場環境」というイメージにつながり、採用ブランディングの効果が期待できます。転職市場においても、福利厚生が充実している企業として評価されやすくなるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

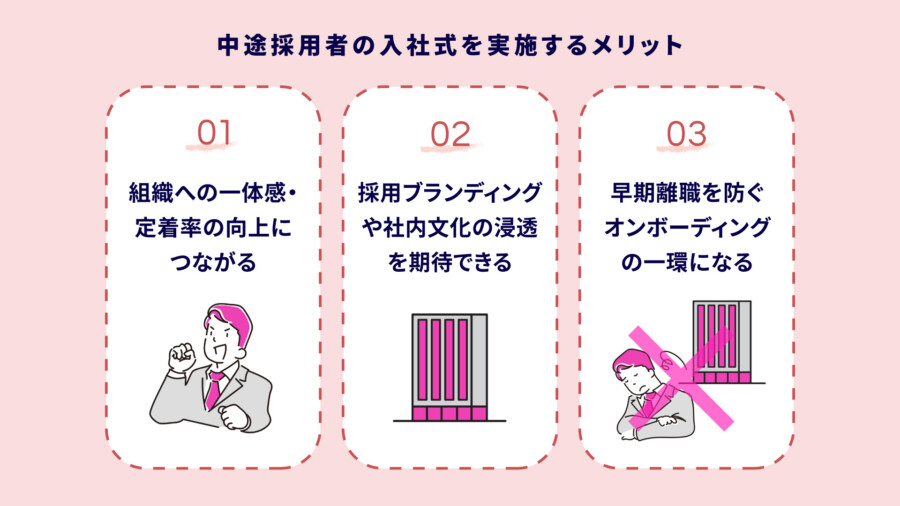

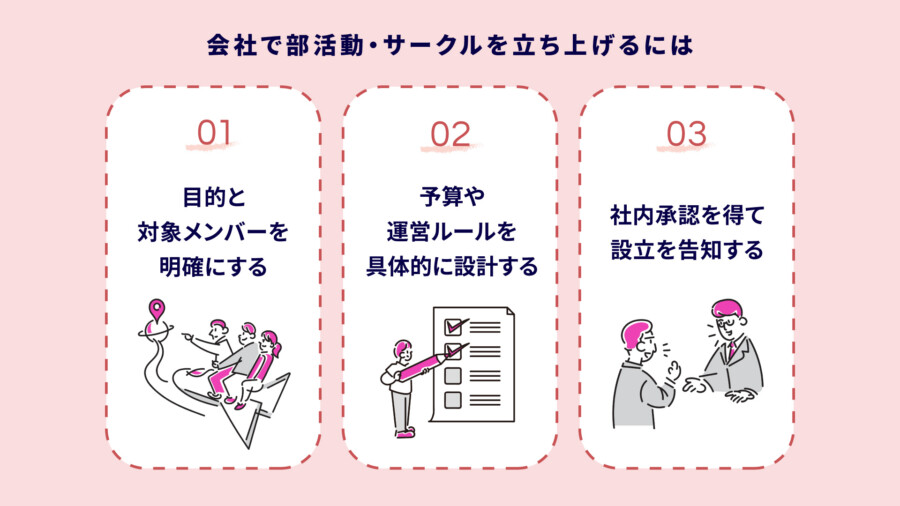

会社で部活動・サークルを立ち上げるには

自社に部活動制度を導入したいと考えている人事・総務担当の方向けに、立ち上げの手順とポイントを解説します。

- 目的と対象メンバーを明確にする

- 予算や運営ルールを具体的に設計する

- 社内承認を得て設立を告知する

目的と対象メンバーを明確にする

まずは、なぜ部活動やサークルを作りたいのかという明確な目的を設定することが重要です。「メンバーの交流促進」「健康増進」「モチベーションアップ」など、具体的な目標を定めることで、活動の方向性や内容が決まりやすくなります。

また、どのような人を対象にするのか(全メンバー、新卒メンバー、特定の職種など)を事前に検討しておくことも大切です。対象メンバーの共通の興味やニーズを把握するために、社内アンケートやランチ時の雑談などを通じて情報収集を行いましょう。

予算や運営ルールを具体的に設計する

次に、部活動・サークル運営に必要な費用を具体的に洗い出しましょう。備品購入、活動場所のレンタル、飲食代など、想定される項目をリストアップします。

平均的な部費は月1,000〜2,000円程度とされており、企業によっては年間上限を設けた補助制度を導入しているケースもあります。予算に応じて適切な補助額を検討しましょう。

運営ルールとしては、活動頻度、代表者の決め方、出欠管理、金銭管理などの項目について明確に定める必要があります。無理のない活動設計が継続の鍵となるため、現実的な範囲で設定することが大切です。

社内承認を得て設立を告知する

社内部活動の設立には、まず人事部や総務部への正式な申請が必要です。一般的な承認プロセスでは、申請書類の提出後、関係部署での審査を経て承認が下りる流れとなります。

申請時には4つの要素を明確に記載することがスムーズな承認のポイントです。活動の「目的」(コミュニケーション活性化など)、具体的な「活動計画」(月1回の練習など)、想定される「メンバー構成」(○部門から△名程度)、必要な「予算見積もり」(備品費や会場費など)を詳細に提示しましょう。

承認後の告知活動が成功の鍵となります。社内掲示板やSlack・Teamsなどのチャットツール、朝礼での発表を活用して積極的に周知します。活動の魅力を視覚的にアピールし、「楽しそう」「参加してみたい」と思わせる工夫が参加者獲得の成功要因となります。

部活動・サークルを導入している企業の事例

実際に部活動制度を導入している企業の具体的な事例をご紹介します。

- 株式会社コロプラ|eスポーツ部や釣り部など多彩な活動

- mediba|80人以上が参加する活発な社内サークル制度

- 住友商事・日本精機|伝統的な企業でも部活動文化が浸透

株式会社コロプラ|eスポーツ部や釣り部など多彩な活動

コロプラでは現在28個の部活が活動しており、eスポーツ部や釣り部など、IT企業らしいユニークなサークル活動が盛んに行われています。

特にボルダリング部は100名を超える部員数を誇り、社長も参加するなど全社的な盛り上がりを見せています。「部活」という共通項からメンバー同士のつながりが生まれ、新しいメンバーがベテランメンバーと話すきっかけにもなっています。

コロプラでは「価値を作り出す」ための活動であることを条件とし、一方的にサービスを受けるような活動は部費の対象外とするなど、明確な基準を設けている点も特徴的です。

mediba|80人以上が参加する活発な社内サークル制度

株式会社medibaでは、東京本社と沖縄支社合わせて計17サークル、のべ80人以上のメンバーが参加する活発な社内サークル制度を展開しています。同社では準備金2万円と半期支援金6万円の充実した資金支援により、サークル活動を公式にバックアップしています。

活動ジャンルは非常に幅広く、フットサル部や陸上部などのスポーツ系から、ボードゲーム部、読伝会、咖喱部などの趣味系まで多彩な選択肢があります。ガジェット部やSDGsサークルなど、現代的なテーマを扱うサークルも設立されています。

このように、同社では「メンバーが会社をもっと好きになれる」環境づくりを重視しています。この制度により、業務を超えた深いつながりが生まれ、組織全体の結束力向上に大きく貢献しています。

住友商事・日本精機|伝統的な企業でも部活動文化が浸透

歴史ある大企業においても、社内部活動制度が積極的に導入され、組織活性化に貢献しています。住友商事では、ゴルフ部・アート部・剣道部をはじめ、アメフト部・軟式野球部・卓球部など多彩なサークルが活動しており、部署や年次の垣根を越えた交流やつながりが生まれる貴重な場として機能しています。

剣道部は50年近くの歴史を誇り、定年退職されたOBから新しいメンバーまで幅広い年代の約80名が参加し、全商社大会などの企業対抗戦にも出場しています。日本精機のような製造業でも、健康志向を背景とした駅伝部などのスポーツサークルが支持されています。

これらの活動は形式ばらずにメンバーが自発的に楽しめる環境を提供し、「コミュニティを皆で育てよう」という風土により、仕事から人生の相談までなんでも話せる仲間を社内でつくれることが、社内の風通し改善や定着率向上に大きく貢献しています。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

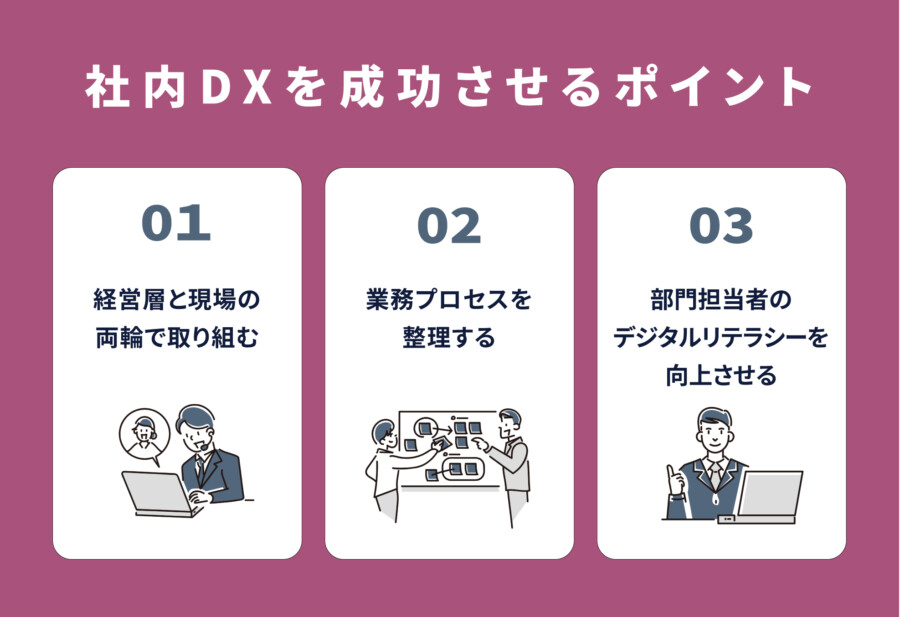

社内コミュニケーション活性化を図る企画ならCultiveへ

部活動・サークルがある会社が注目される背景には、働き方の変化や若手世代の価値観、健康志向の高まりがあります。企業にとっては社内コミュニケーションの活性化やブランディング効果、メンバーにとっては人間関係の向上やリフレッシュ効果など、多くのメリットが期待できる制度です。

また、Cultiveでは社内コミュニケーション活性化の企画・立案から実施までのサポートをしております。企業の理念や文化を深く理解し、メンバーのエンゲージメントにつながるようなオリジナルのアイデアをご提案しますので、ご検討中の方はぜひお問合わせください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)