企業風土の意味とは?他の言葉との違い

企業風土とは、「企業のなかに自然と形成される価値観・習慣・行動様式の傾向」のことを指します。

具体的には、「会議で若手が発言しやすい雰囲気があるか」「失敗を責めるのではなく学びの機会としてとらえる文化があるか」「部署を超えた協力が当たり前に行われているか」といった、メンバーの日常的な行動や意識に現れる組織の特色といえるでしょう。

企業風土は一朝一夕で作られるものではなく、長い時間をかけて組織に根付いていく性質を持っています。

そのため、似たような概念である「企業文化」「社風」「組織風土」との違いを正しく理解することが重要です。

企業風土と企業文化との違い

企業文化と企業風土は混同されやすい概念ですが、形成される過程に大きな違いがあります。

企業文化は理念的・意図的に作られます。会社が掲げるビジョンやバリュー、制度として設計される仕組みなど、トップダウン型で設計されて定着していく価値観を指します。一方、企業風土はこれらの文化を受けて「自然発生・蓄積される」傾向があり、メンバー同士の日々のやり取りや経験の積み重ねから、ボトムアップ的に育まれていきます。

興味深いのは、両者の相互関係です。企業文化として打ち出された理念がメンバーに浸透することで企業風土に影響を与え、逆に現場で形成された企業風土が企業文化の定着を左右することもあります。このように、企業文化と企業風土は互いに影響し合いながら、組織の個性を形作っていきます。

企業風土と社風の違い

社風は「メンバーが感じる会社の雰囲気」や「職場のムード」など、やや主観的で短期的な印象を表す言葉として使われることが多いです。

例えば、「最近、社内が明るくなった」「なんとなく人間関係が希薄な気がする」というふうにメンバーが主観的に感じ取る内容です。

一方、企業風土は「長期的・構造的に組織に根付いたもの」を指します。比喩で表現するなら、社風は「今の空気感」であり、企業風土は「根本的な考え方や振る舞い方」といえるでしょう。社風は比較的変わりやすいものですが、企業風土は組織の土台となる価値観や行動パターンとして、より安定した性質を持っています。

企業風土と組織風土の違い

基本的には、企業風土と組織風土はほぼ同義語として使われることが多いですが、適用される範囲にニュアンスの違いがあります。

「企業風土」は企業全体の傾向を表すのに対し、「組織風土」は部門単位やプロジェクトチームなど、より小規模な集団にも適用されることが多いです。例えば、「営業部の組織風土」「開発チームの組織風土」といった使い方をします。

この違いは、社内改善やマネジメントにも関わってきます。企業全体の風土改革を進める場合は長期的な視点が必要ですが、部門レベルの組織風土であれば、比較的短期間で変化を起こせる可能性があります。そのため、改善施策を検討する際は、どのレベルの風土にアプローチするかを明確にすることが重要です。

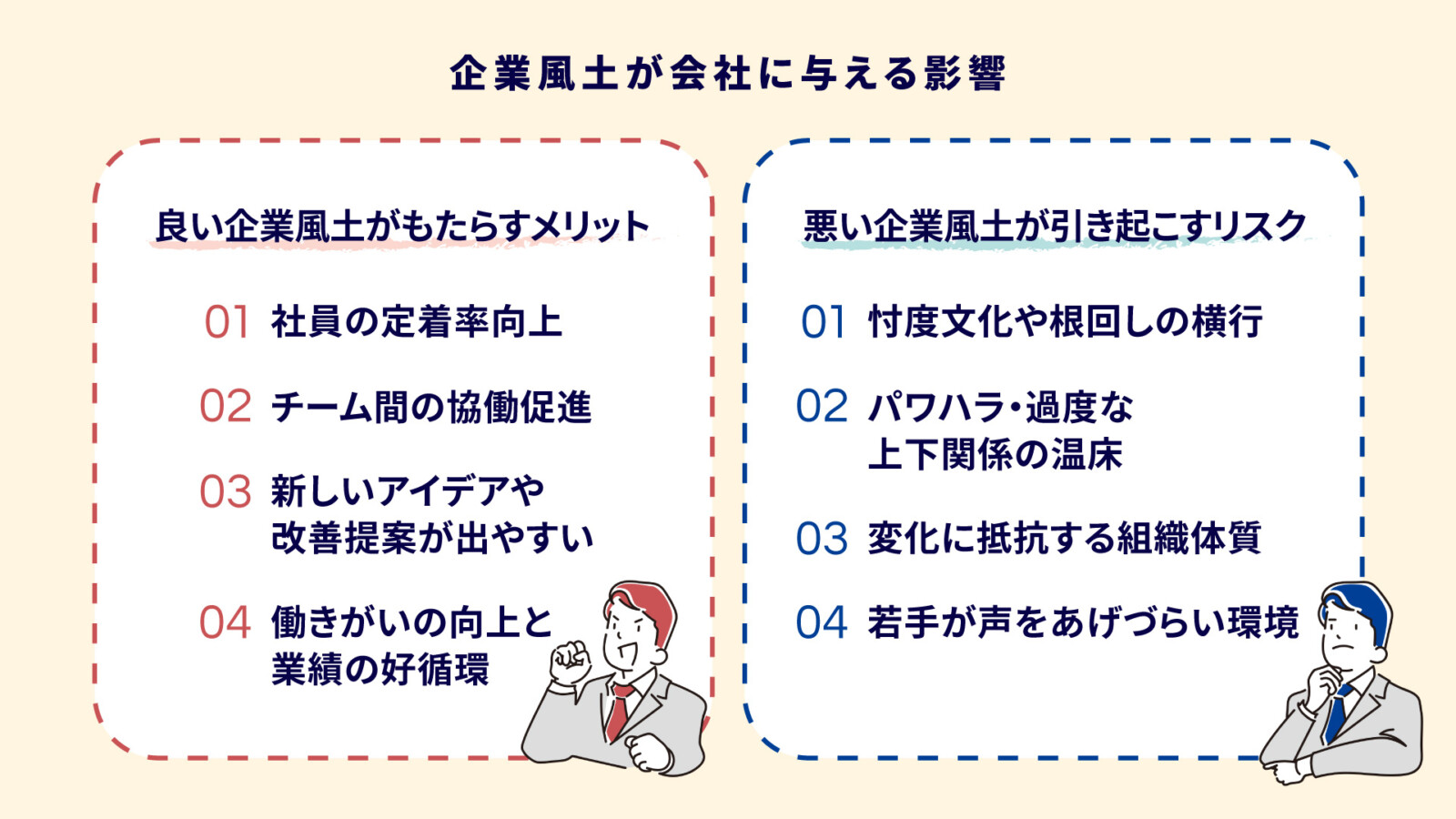

企業風土が会社に与える影響

企業風土は、メンバーのモチベーションや業務効率、さらには企業の業績に大きな影響を与えます。良い企業風土が根付いている組織では、メンバーが積極的に行動し、チーム全体のパフォーマンスが向上する傾向があります。一方、悪い企業風土が蔓延している組織では、さまざまなリスクが生じる可能性があります。

特に近年は「心理的安全性」「多様性の尊重」「エンゲージメントの向上」などの観点が重視されており、これらの要素が企業風土にどう反映されているかが、組織の持続的成長を左右する重要な要因となっています。

それらを踏まえたメリットとデメリットを具体例付きで解説します。

- 良い企業風土がもたらすメリット

- 悪い企業風土が引き起こすリスク

良い企業風土がもたらすメリット

良い企業風土が組織に根付くことで、以下のようなメリットが期待できます。

社員の定着率向上:

心理的安全性が確保され、メンバーが安心して働ける環境では、離職率の低下が期待できます。

このような環境があることでメンバーは自分らしさを発揮しやすくなり、業務に対する意義も感じやすく、組織に対する愛着や帰属意識が高まります。

チーム間の協働促進:

部署の壁を越えた連携が自然に行われる風土では、情報共有がスムーズになり、プロジェクトの成功率が向上します。

お互いを尊重し合う文化があることで、建設的な議論や協力関係が生まれやすくなり、新たなイノベーションのきっかけが生まれやすくなります。

新しいアイデアや改善提案が出やすい:

失敗を恐れずに挑戦できる環境では、メンバーからの革新的なアイデアや業務改善提案が活発に生まれます。

多様な視点が尊重される風土は、イノベーションの土壌となります。

働きがいの向上と業績の好循環:

メンバーが仕事に誇りを持ち、やりがいを感じられる環境では、自然と生産性が向上し、それが企業業績の改善につながります。

この好循環が続くことで、組織全体の成長が加速しやすくなります。

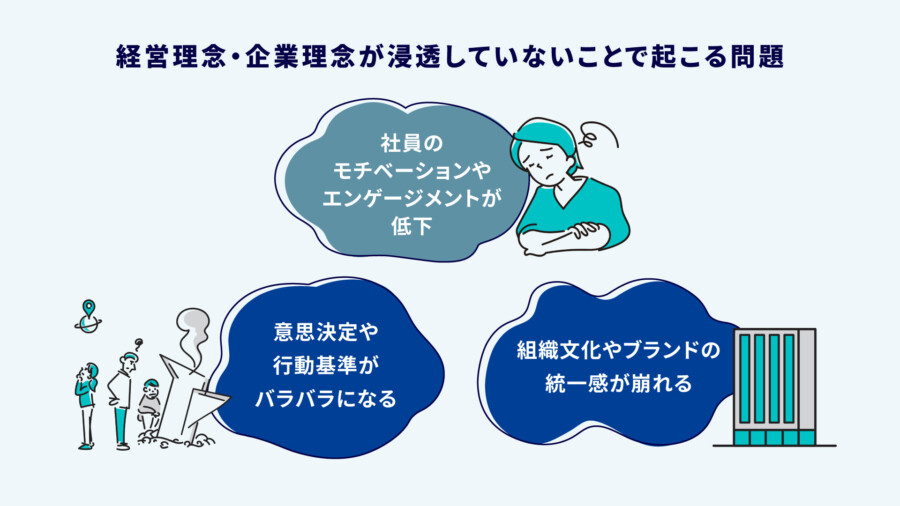

悪い企業風土が引き起こすリスク

一方で、悪い企業風土が根付いてしまうと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

忖度文化や根回しの横行:

上司の顔色をうかがい、本音をいえない環境では、正確な情報が経営層に届かなくなります。

この状況が続くと適切な経営判断ができなくなり、組織的な課題の把握も遅れ、企業の競争力低下につながります。

パワハラ・過度な上下関係の温床:

階層的な組織文化が極端になると、パワーハラスメントが発生しやすくなります。

このような環境では、メンバーのメンタルヘルスに悪影響を与え、離職率の上昇や企業イメージの悪化を招きます。

変化に抵抗する組織体質:

「今までのやり方が正しい」という固定観念が強い風土では、市場の変化に対応できなくなり、新たな挑戦をする意欲も低下します。

デジタル化やグローバル化が進む現代において、このような体質は企業の存続に関わる重大な問題となります。

若手が声をあげづらい環境:

年功序列が過度に重視される風土では、若手メンバーのアイデアや意見が軽視される傾向があります。

将来の組織を担う人材の成長を阻害し、長期的な競争力の低下につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

日本の企業風土の傾向とは

日本企業には、歴史的・文化的背景から形成された独特な風土的特徴があります。これらの特徴は良い面と課題となる面の両方を持っており、現代のビジネス環境に合わせた見直しが求められています。

代表的な特徴として、年功序列・終身雇用を前提とした縦社会があります。この制度は安定性や協調性を生み出す一方で、年齢や経験年数が重視されすぎて、実力や成果が適切に評価されにくい環境を作ることがあります。

また、空気を読む文化・同調圧力も日本企業の特徴の一つです。チームの和を重視し、周囲との調和を図ろうとする意識は、協力的な職場環境を作り出します。しかし、個人の意見を表明しにくくなったり、多様性が軽視されたりするリスクもあります。

さらに、上司の意向を重視する「忖度」的傾向も見られます。組織の秩序を保つ効果がある一方で、ボトムアップの意見が届きにくくなり、イノベーションの妨げになることがあります。

これらの特徴には良い点(安定・協調性)と課題点(変化への弱さ・多様性の欠如)が混在しています。

現在、グローバル化の進展、リモートワークの普及、Z世代の台頭などにより、従来の日本企業の風土にも変化が求められています。

多様な働き方を受け入れ、個人の価値観を尊重しながらも、チームワークを活かせる新しい企業風土の構築が重要な課題となっています。

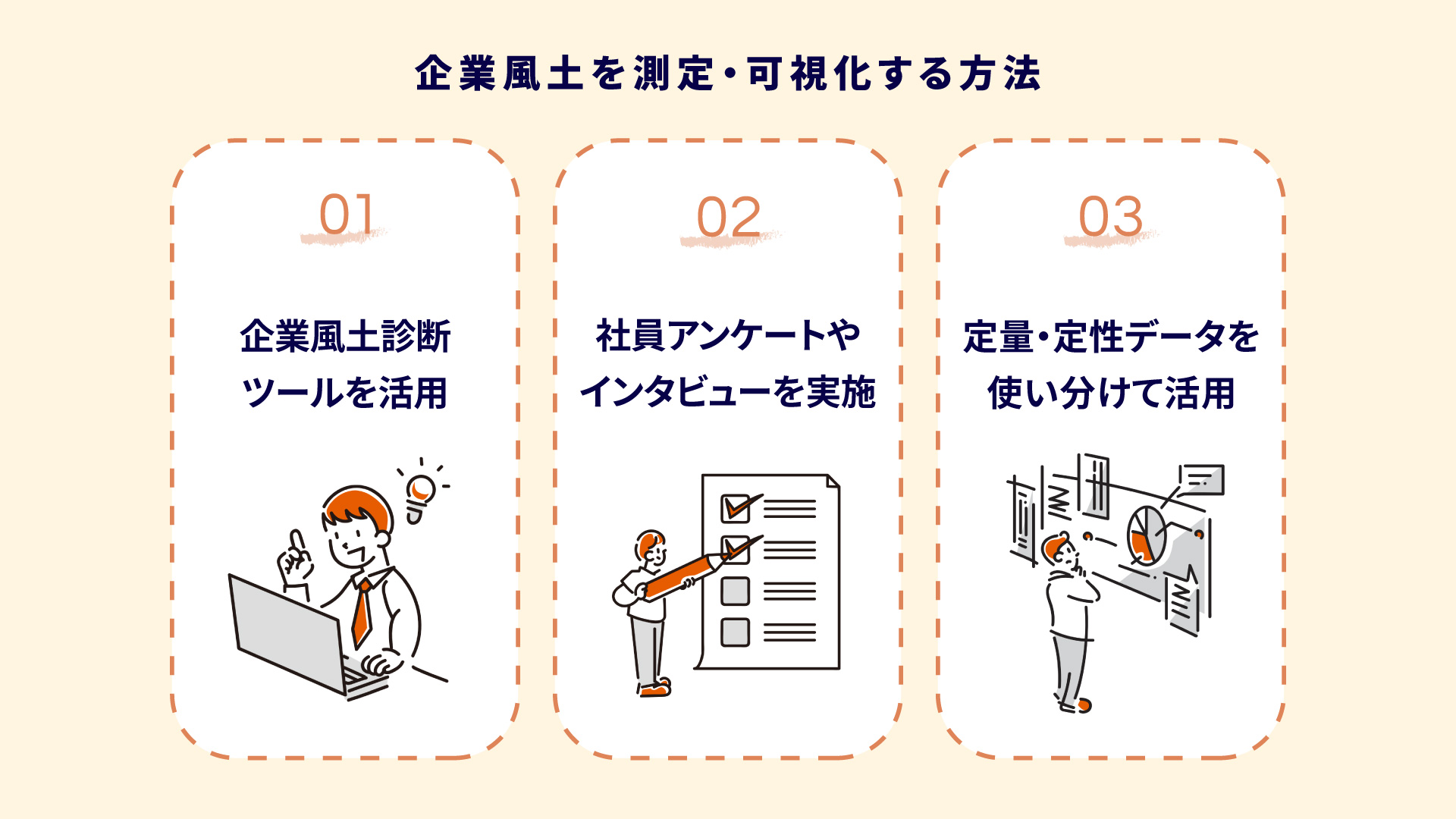

企業風土を測定・可視化する方法

企業風土は目に見えにくい要素であるため、改善に取り組む前に現状を正確に把握することが重要です。

これは、客観的なデータと主観的な感覚の両方を活用することで、組織の実態をより深く理解しやすくなります。

効果的な測定方法として、以下のようなアプローチが挙げられます。

- 企業風土診断ツールを活用

- 社員アンケートやインタビューを実施

- 定量・定性データを使い分けて活用

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

企業風土診断ツールを活用

企業風土は「見えにくい」ものなので、可視化することが改善の第一歩となります。近年、多くの企業向け診断ツールが提供されており、これらを活用することで組織の現状を客観的に把握できます。

代表的なツールとしては、リンクアンドモチベーションの組織診断サーベイ、エンゲージメントサーベイ、パルスサーベイなどがあります。これらのツールは、メンバーの満足度、組織への信頼度、コミュニケーションの質などを数値化して評価します。

ツール活用の大きなメリットは、「組織の現状を客観視できる」点と「定点観測で変化を追える」点です。主観的な印象だけでは見落としがちな課題を発見できたり、改善施策の効果を数値で確認できたりします。

社員アンケートやインタビューを実施

診断ツールだけでは補いきれない「リアルな声」を拾う手段として、独自のアンケートやインタビューの実施も効果的です。これらの手法により、数値では表現しきれないメンバーの本音や具体的な体験談を収集できます。

アンケートを実施する際は、「自由記述欄」を設けることが重要です。選択式の質問だけでは得られない詳細な意見や提案を集めることができます。また、インタビューでは「心理的安全性を担保すること」が不可欠です。匿名性の確保や、回答内容が個人の評価に影響しないことを明確に伝える必要があります。

効果的な実施方法として、「部署別・属性別に聞く」「匿名で実施する」「回答者の信頼性を高める工夫」などが挙げられます。部署や年代によって感じ方が異なる場合があるため、属性別の分析も重要です。

定量・定性データを使い分けて活用

「定量データ=スコアや数値評価」「定性データ=背景にある考えや感情」として、それぞれの特性を理解したうえで活用することが重要です。

どちらか一方だけで判断すると見誤る可能性があるため、両方のデータを組み合わせて分析することが大切です。例えば、「エンゲージメントスコアが高いにも関わらず、自由記述では不満の声が多い」といったケースもあります。この場合、表面的な満足度は高くても、深層にある課題が見えてきます。

分析結果の可視化も効果的です。レーダーチャートで複数の指標を一目で比較したり、ワードクラウドで頻出する意見を視覚的に表現したりすることで、関係者間での認識共有がしやすくなります。また、時系列での変化をグラフで示すことで、施策の効果や改善の方向性を明確に把握できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

企業風土を改善・改革するには

企業風土の改善は一朝一夕では実現できませんが、体系的なアプローチにより着実な変化を起こすことができます。重要なのは、現状を正確に把握したうえで、段階的かつ継続的な取り組みをおこなうことです。

改革のポイントを以下の4つのポイントで詳しく解説します。

- 改善の第一歩は「現状把握」から始める

- 経営層と現場のギャップを埋める

- 行動指針やMVVを明文化する

- 継続的なコミュニケーションとフィードバックを徹底する

改善の第一歩は「現状把握」から始める

企業風土の改善において重要なのは、「すぐに制度やルールを変えることではない」という点です。多くの組織で見られる失敗パターンは、表面的な問題に対症療法的な対策を講じることです。

まずは、前述した測定・診断手法を活用して「何が課題か」「どこに摩擦があるか」を詳細に分析することが最優先です。例えば、部門間で風土が大きく異なっていたり、役職層によって組織に対する認識が違っていたりする場合があります。

このような「ギャップの可視化」により、どこから改善に着手すべきかの優先順位が明確になります。全社一律の施策よりも、課題が集中している部分にフォーカスした取り組みの方が、効果的で現実的な改善を実現できます。

現状把握の段階では、数値データだけでなく、メンバーの生の声を丁寧に聞くことも重要です。日常的に感じている違和感や改善したい点について、率直な意見を収集することで、より実態に即した改善策を検討できます。

経営層と現場のギャップを埋める

多くの企業で見られる課題の一つが、経営層は「風土改革を重要と考えていても、現場に伝わっていない」というギャップです。この温度差を放置したまま施策を進めても、期待した効果は得られません。

上下の温度差を埋めるための具体的な方法として、以下のような取り組みが効果的です。

意見を吸い上げるタウンホールミーティングでは、経営層が直接現場の声を聞く機会を定期的に設けます。一方通行の情報伝達ではなく、双方向のコミュニケーションを重視することがポイントです。

ボトムアップのアイデア提案制度により、現場からの改善提案を積極的に受け入れる仕組みを整備します。提案が採用された際の認知や報酬制度も併せて検討することで、メンバーの参加意欲を高められます。

中間層(ミドルマネジメント)を巻き込んだ取り組みも重要です。課長やマネジャー層は、経営方針を現場に伝える重要な役割を担っているため、彼らの理解と協力をえることが成功の鍵となります。

いずれの施策でも、「対話の仕組み」を中心に据えることが重要です。一方的な指示や説明ではなく、お互いの立場や考えを理解し合える環境づくりを心がけましょう。

行動指針やMVVを明文化する

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やクレド(行動規範)の明文化は、風土改革の土台となる重要な取り組みです。これらの指針は、メンバーが日々の業務で判断に迷った際の道しるべとなります。

ただし、単なるスローガンで終わらせないことが重要です。具体的な言語化と社内浸透の方法を検討する必要があります。例えば、朝礼での共有、評価制度への組み込み、新人研修での説明などを通じて、継続的に価値観を伝えていきます。

成功企業の例として、サイバーエージェントの「挑戦した敗者にはセカンドチャンスを」という価値観や、メルカリの「Go Bold」「All for One」「Be Professional」といった行動指針があります。これらの企業では、価値観が日常の意思決定や人事評価に具体的に反映されています。

重要なのは、経営層だけでなくメンバー全体が参加して価値観を策定することです。トップダウンで決めた理念よりも、現場の意見を取り入れながら作り上げた指針のほうが、メンバーの納得感と実践意欲を高められます。

継続的なコミュニケーションとフィードバックを徹底する

風土改革において最も重要なのは、「一過性の施策では風土は変わらない」という認識です。「継続して対話し続ける文化」を組織に根付かせることが、持続的な改善の鍵となります。

効果的な取り組みとして、社内SNSの活用、1on1ミーティングの実施、ピアボーナス制度の導入などが挙げられます。これらはすべて「双方向性のある取り組み」であり、一方的な情報伝達ではなく、相互理解を深める仕組みです。

フィードバック文化の育成では、「失敗を咎めず、次に活かす空気をつくる」ことが重要です。ミスや失敗を責任追及の材料ではなく、組織全体の学習機会としてとらえる姿勢を醸成することで、メンバーが安心して挑戦できる環境が生まれます。

風土改革は地道な取り組みの積み重ねであることを理解し、短期的な成果を求めすぎず、長期的な視点で継続的に取り組むことが成功の秘訣です。

企業の”らしさ”を成長戦略に変えるならCultiveへ

企業風土は組織の根幹を成す重要な要素であり、メンバーのエンゲージメントや企業業績に大きな影響を与えます。

企業文化、社風、組織風土といった類似概念との違いを理解し、自社の現状を正確に把握することが改革の出発点となります。

日本企業特有の風土的特徴を踏まえつつ、グローバル化や働き方の多様化に対応した新しい組織づくりが求められています。

測定・可視化により課題を明確にし、経営層と現場のギャップを埋めながら、継続的なコミュニケーションを通じて着実な改善を図ることが重要です。

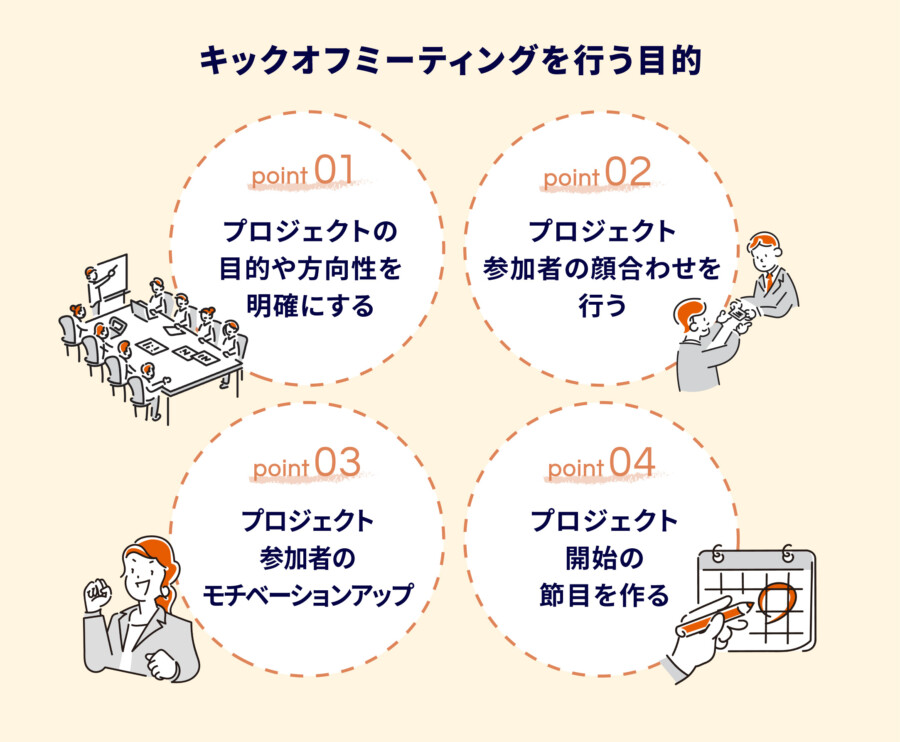

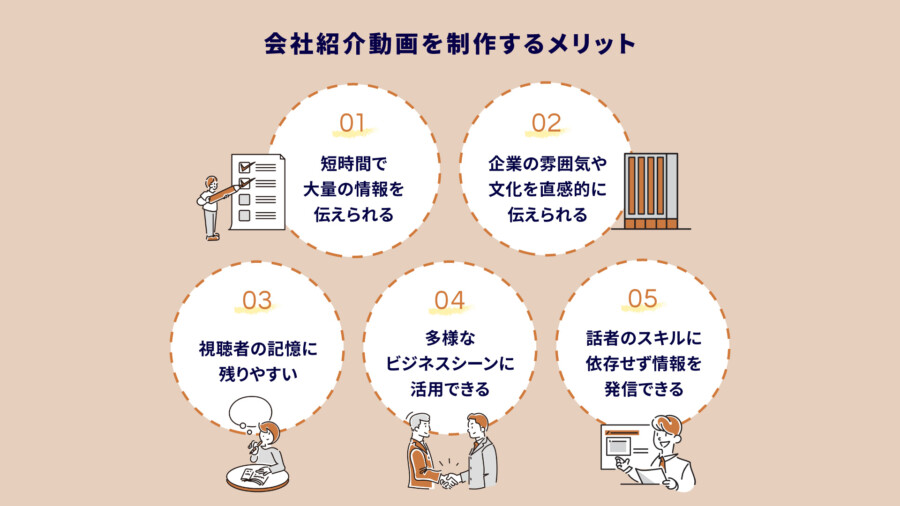

また、Cultiveでは企業風土の改善をはじめとする組織文化の構築から、キックオフイベントなどの社内イベントの企画・立案・実施までのサポートをしております。企業の理念や文化を深く理解し、メンバーのエンゲージメントにつながるようなオリジナルのアイデアをご提案しますので、ご検討中の方はぜひお問合わせください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)