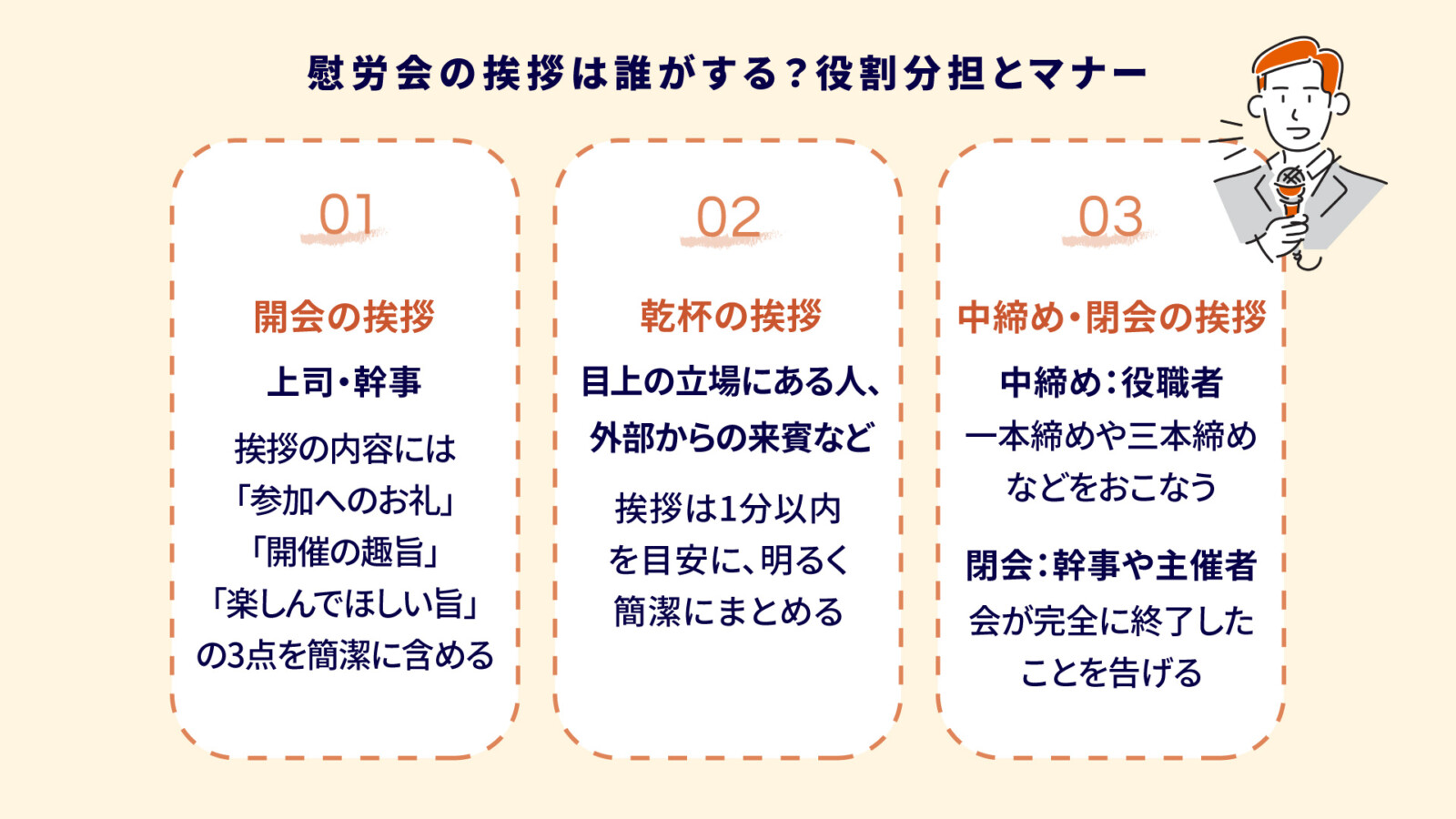

慰労会の挨拶は誰がする?役割分担とマナー

慰労会では、開会・乾杯・中締め・閉会といった節目ごとに挨拶が求められます。

まずは、それぞれの場面で誰が担当するか、どのようなマナーを意識すべきかを確認しておきましょう。

- 開会の挨拶|上司・幹事の役割

- 乾杯の挨拶|タイミングと担当者の選定方法

- 中締め・閉会の挨拶|目的と人選

順番に説明していきます。

開会の挨拶|上司・幹事の役割

開会の挨拶は、これから始まる会全体の雰囲気を左右する重要な役割です。

通常は主催側の上司や幹事が担当することが多く、例えば課の慰労会であれば課長や主任が適任とされています。

挨拶の内容には「参加へのお礼」「開催の趣旨」「楽しんでほしい旨」の3点を簡潔に含めるのが基本です。

乾杯の挨拶|タイミングと担当者の選定方法

乾杯の挨拶は、開会の挨拶の直後におこなわれるのが一般的です。

担当者には、社内で目上の立場にある人や、外部からの来賓などが選ばれることが多く見られます。

挨拶は1分以内を目安に、明るく簡潔にまとめるのが望ましいです。

乾杯の挨拶を担当する方にも、「一言ご挨拶と、乾杯のご発声をお願いします」といったように事前に伝えておくと、当日スムーズに進行します。

中締め・閉会の挨拶|目的と人選

「中締め」と「閉会の挨拶」は、それぞれ異なる目的があります。

中締めは会を一時的に区切るもので、希望者が気兼ねなく退席できるよう配慮する役割もあります。

役職者がおこなうことが多く、一本締めや三本締めなどをおこなう場合もあります。

<中締めの挨拶例>

「それではここで一度、中締めとさせていただきます。引き続きご歓談をお楽しみください。では、一本締めで締めたいと思います。よーお!」

一方で、閉会の挨拶は、会が完全に終了したことを告げるもので、幹事や主催者が担当する場合が多いです。

<閉会の挨拶例>

「本日はお忙しいなかご参加いただき、誠にありがとうございました。これからもみなさまのご活躍をお祈りしつつ、本日の慰労会を終了とさせていただきます」

【開会挨拶】慰労会の挨拶における例文とポイント

開会挨拶は、参加者全体に場の趣旨を伝え、和やかな雰囲気をつくる役割を担っています。

ここでは、開会挨拶の構成や話す時間の目安、さらに立場別の挨拶例文も紹介します。

- 開会挨拶の基本構成と話す時間の目安

- 上司・管理職向け|開会挨拶の例文

- 幹事・若手社員向け|開会挨拶の例文

開会挨拶の基本構成と話す時間の目安

開会挨拶では、主催者の想いや参加者への感謝を端的に伝えることが目的となります。

特に意識したいのは、話の順序と明瞭さです。以下の構成を参考にすれば、初めての方でも安心して準備できます。

- はじめに簡潔な挨拶(例:「みなさま、本日はお集まりいただきありがとうございます」)

- 慰労会の趣旨や目的の説明(例:「一年間の労をねぎらい、交流を深めるために開催しました」)

- 本日の流れや楽しんでほしい旨の一言(例:「どうぞ最後までお楽しみください」)

所要時間は30秒〜1分程度が目安です。長すぎる挨拶は場の空気を重くしてしまうため、簡潔さを意識しましょう。

上司・管理職向け|開会挨拶の例文

慰労会の開会挨拶は、多くの場合、上司や管理職が担当します。フォーマルでありながら温かみのある挨拶が求められます。

以下では、形式を守りつつ、堅苦しくなりすぎない挨拶の例文を紹介します。

<挨拶例①>

「みなさま、こんばんは。部長の◯◯です。本日はお忙しいなか、慰労会にご参加いただきありがとうございます。この一年、みなさまの努力に心より感謝申し上げます。本日は日頃の疲れを癒し、親睦を深めていただければと思います。短い時間ではありますが、どうぞごゆっくりお楽しみください」

<挨拶例②>

「みなさん、一年間本当にお疲れさまでした。仕事の忙しさのなかで、こうして顔を合わせてリラックスできる機会は貴重です。今日は日頃なかなか話せない方とも交流を深めていただき、明日からの活力につなげていただければと思います。それでは、慰労会を始めたいと思います。どうぞ楽しいひとときをお過ごしください」

幹事・若手社員向け|開会挨拶の例文

若手社員や幹事が開会の挨拶を担当するケースもあります。

この場合、目上の方へ配慮した丁寧な言葉づかいを意識しつつ、元気よく場を盛り上げることが大切です。

以下は、丁寧な印象を与えつつ、明るさも感じさせる挨拶の例文です。

<挨拶例①>

「みなさま、本日はお集まりいただきありがとうございます。幹事を務めさせていただきます、◯◯です。日頃の感謝を込めて、みなさまに楽しんでいただけるよう準備しましたので、最後までどうぞよろしくお願いいたします」

<挨拶例②>

「こんばんは。本日の慰労会では幹事を務めさせていただきます、◯◯です。至らぬ点もあるかと思いますが、みなさまに楽しんでいただけるよう精一杯つとめますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は一年の疲れを忘れて、ゆっくりお過ごしください!」

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

【乾杯挨拶】慰労会の挨拶における例文と乾杯の注意点

乾杯の挨拶は、会の盛り上がりを左右する大切な場面です。

ここでは乾杯挨拶のマナーや乾杯のタイミング、そして状況に応じた例文をご紹介します。

- 乾杯挨拶の基本マナーと構成

- 短くシンプルな乾杯挨拶の文例|30秒前後で完結

- ユーモアを交えた乾杯挨拶の文例|カジュアルに完結

順番に見ていきましょう。

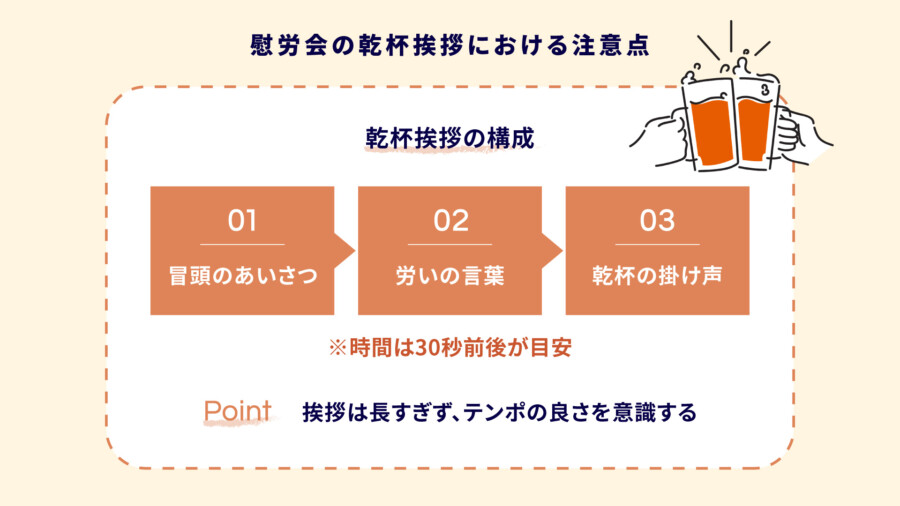

乾杯挨拶の基本マナーと構成

乾杯の挨拶は、会の雰囲気を温める大切な役割があります。基本的な構成は以下のとおりです。

- 冒頭のあいさつ(例:「みなさま、お疲れさまです」)

- 一年間の労いの言葉(例:「日頃のご尽力に感謝いたします」)

- 乾杯の呼びかけ(例:「それでは、乾杯!」)

目安となる所要時間は30秒前後です。会場の空気が冷めないよう、ダラダラと話しすぎないことがポイントです。

笑顔を意識し、テンポよく進行しましょう。

短くシンプルな乾杯挨拶の文例|30秒前後で完結

初めて慰労会の乾杯を任された方におすすめなのが、短くシンプルな挨拶です。場に慣れていない方でも話しやすく、失敗しにくいでしょう。

<挨拶例①>

「みなさま、本日はお集まりいただきありがとうございます。日頃のご尽力に心より感謝申し上げます。みなさまのさらなるご活躍を願って、乾杯!」

<挨拶例②>

「一年間お疲れさまでした。本日は日頃の疲れを癒して、楽しい時間を過ごしましょう。それではみなさま、ご一緒に!乾杯!」

<挨拶例③>

「本日はお忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございます。感謝の気持ちと今後のご健康・ご多幸を祈りまして、乾杯!」

ユーモアを交えた乾杯挨拶の文例|カジュアルに完結

カジュアルな雰囲気の職場で、少し笑いを交えたい場合には、ユーモアを取り入れた乾杯挨拶もよいでしょう。

ただし、悪ノリしすぎず、場の雰囲気を壊さないようにバランスをとるのがポイントです。

<挨拶例①>

「みなさま、一年間本当にお疲れさまでした。◯◯部の売上より、みなさんの笑顔がなによりの成果です!では、元気にいきましょう。乾杯!」

<挨拶例②>

「今年も無事にこの日を迎えられたのは、みなさんの努力と、あと少しの運のおかげです!来年も笑って乾杯できるように、まずは今夜楽しみましょう。乾杯!」

<挨拶例③>

「この一年、忙しさで顔を見失いそうになるほどでしたが……今日はしっかり顔を合わせて飲みましょう!リラックスして楽しんでください!それでは乾杯!」

【締め・中締め挨拶】慰労会が締まる挨拶の例文とマナー

会の終盤に差しかかると、「中締め」や「締めの挨拶」が求められることがあります。

ここでは、それぞれの目的と役割、そして円滑な進行のためのマナーや例文について詳しく紹介します。

- 中締めと閉会挨拶の違い

- 上司・先輩社員向け!締めの挨拶例文

- 一本締め・三本締めなど手締めの進行

順番に見ていきましょう。

中締めと閉会挨拶の違い

慰労会の挨拶には「中締め」と「閉会挨拶」の2種類がありますが、それぞれ役割が異なります。

中締めとは、一次会と二次会の区切りなど、会の途中で一旦けじめをつけるための挨拶です。

一方で閉会挨拶は、イベント全体の終了時に行う正式な締めの言葉です。

会の流れと参加者の動向を見て使い分けることで、参加者全員が気持ちよく会を終えられるでしょう。

上司・先輩社員向け| !締めの挨拶例文

締めの挨拶は、課長や部長といった上司や、年次の高い先輩社員が担当することが一般的です。

場をまとめつつも、参加者に感謝を伝える温かみのある内容が求められます。

ここでは、1分程度で話せる挨拶の例文を紹介します。

<挨拶例①>

「みなさま、本日は長時間にわたり、ありがとうございました。日頃のみなさまの多大なるご貢献に、心より感謝申し上げます。今日の慰労会で、明日への新たな活力が湧いてきたことと存じます。今後も一層の発展を目指し、ともに頑張っていきましょう。本日は誠にありがとうございました」

<挨拶例②>

「本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。一人ひとりの努力が、チームの成果につながった一年だったと感じています。今後もよりよい職場を目指して、力を合わせてまいりましょう。引き続きよろしくお願いいたします」

<挨拶例③>

「みなさま、長時間にわたるご参加、本当にお疲れさまでした。仕事の場ではなかなか話せないことも、こうした会で共有できたことをうれしく思います。今後のさらなるご活躍を祈念し、締めの挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました」

一本締め・三本締めなど手締めの進行

手締めはその場の一体感を高め、気持ちよく締めくくるための日本の伝統的な習慣です。

手締めには、一本締め、三本締め、一丁締めなどがあり、それぞれ特徴と使い分けがあります。違いを以下の表にまとめました。

| 名称 | 方法 |

|---|---|

| 一本締め | 「よーお、パンパンパン、パンパンパン、パンパンパン、パン」と、 「よーお」の掛け声のあとに10回手拍子を打つ |

| 三本締め | 「よーお、パンパンパン、パンパンパン、パンパンパン、パン」と、3回繰り返す 2回目と3回目は、「よーお」ではなく「いよっ」という掛け声になる |

| 一丁締め | 「よーお、パン!」と、「よーお」の掛け声のあとに1度だけ手拍子を打つ |

手締めの前には、「みなさま、お手を拝借」と声をかけ、参加者の注目を集めてから「よーお」の掛け声で手拍子を打ちます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

慰労会の挨拶で気をつけるべき3つのポイント

挨拶では、内容や話し方に一定の工夫が必要です。

以下の3つの基本のポイントに注意して、場の空気を温かく締めくくるようにしましょう。

- 挨拶は短く・簡潔にまとめる

- 雰囲気に合わせた言葉選びを意識する

- ネガティブ・失礼な表現は避ける

順番に見ていきましょう。

挨拶は短く・簡潔にまとめる

慰労会の挨拶は、短く、簡潔にまとめましょう。長々と話してしまうと、場の雰囲気が冷めてしまい、参加者が飽きてしまう可能性があります。

基本的には30秒〜1分以内を目安にし、「結論ファースト+感謝の言葉+締めの一言」といったシンプルな構成にします。

例えば、「本日はありがとうございます。みなさんの日頃の努力に感謝します。どうぞ楽しんでください」のように、要点を絞って伝えることで、スムーズな進行につながります。

雰囲気に合わせた言葉選びを意識する

挨拶では、場の雰囲気に合わせた言葉選びも大切です。フォーマルな会であれば丁寧な敬語を使い、かしこまったトーンで話す必要があります。

一方で、親しい同僚が多いカジュアルな社内会であれば、少し砕けた表現やユーモアを交えてもよいでしょう。

参加者の年齢層も考慮し、雰囲気に合ったトーンで話すことで、より参加者に寄り添った挨拶となり、一体感が生まれます。

ネガティブ・失礼な表現は避ける

ポジティブな言葉を選び、ネガティブな表現や失礼な言葉は避けるようにしましょう。

例えば、「お忙しいなかわざわざ来ていただいてすみません」といった言い方は、「お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございます」のように、感謝の気持ちを伝えるポジティブな言葉に変換しましょう。

前向きな言葉で声をかけることで、参加者全員が気持ちよく過ごせる会になります。

一体感が生まれる社内イベントなら、Cultiveにご相談を

本記事では、開会から乾杯、中締め、閉会までの各場面における挨拶のポイントと具体的な挨拶例を紹介しました。

慰労会での挨拶は、会の雰囲気や一体感に影響を与えます。

場の雰囲気に合わせた言葉選びや、ポジティブな表現を心がけて、想いが伝わる挨拶を考えてみましょう!

また、Cultiveでは、想いを参加者と分かち合ってエンゲージメントにつながるような社内イベントを幅広くサポートしております。

オリジナルウェディングで培った「心震える感動」の創出を通して、会社とメンバー、会社とステークホルダーの垣根を越えて、想いを同じくして絆が強くなるような時間をご提供いたします。

「イベントをアップデートしたいけどやり方がわからない」「理念を共有して関係者のエンゲージメントを高めたい」

そのようなお困りごとがあればぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)