相互理解とは?基本の意味を解説

相互理解は、単なる情報交換を超えて深くお互いを理解し合うような人間関係の構築を指します。

ここでは、相互理解の基本的な意味、ビジネスシーンでの具体的な意味、一方的な理解との違いについて詳しく解説します。

- 相互理解の意味

- ビジネスシーンでの相互理解の意味

- 「相互理解」と「理解」の違い

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

相互理解の意味

相互理解とは、ある人物同士がお互いの価値観や人間性、考え方、心情などを理解し合うことを指します。

名前や役職、仕事内容などの表面的な情報の交換ではなく、相手の内面や背景にある想いまで深く知り、受容し合うことが本質的な相互理解といえます。

例えば、同僚の「〇〇部のプロジェクト担当者」という肩書きを知るだけでなく、その人がどのような経験を積んできたのか、どのような価値観で仕事に取り組んでいるのか、何を大切にしているのかといった内面まで理解し合えている状態を指します。

また、相互理解は一方向的な理解ではなく、お互いが相手のことを知ろうとする双方向のプロセスでもあります。

このプロセスは、両者の信頼関係が築かれていく過程そのものでもあり、継続的なコミュニケーションによって成立するものでもあります。

ビジネスシーンでの相互理解の意味

ビジネスシーンでの相互理解とは主に、多様な背景を持つメンバー同士がお互いを深く理解し合うことを指します。

お互いの来歴、今の役職や業務、仕事における価値観やプライベートな人生観、大切に思っていることなどをお互いに共有し、仕事内容や人柄までを含めて理解し合えている状態のことです。

これは、同じレイヤーの同僚同士だけではなく、上司と部下、ベテランと新人などの垣根を超えて結ばれている状態が望ましいとされています。

また、会社と社員、組織そのものとその構成員の間においても、相互理解は高い状態であることが理想的です。

上司や代表がなぜそのような決断をしたのか。会社の理念と個々人の価値観はどのように合致するのか。

会社が何を目指して活動をしていて、周囲のメンバーはどのような背景からそのような考えを持つに至ったのか。

多種多様な人生を経て集まっている集団組織において、コミュニケーションを円滑に進めて同じ価値を発揮していくためにはこのような理解が深くされていることが重要となります。

「相互理解」と「理解」の違い

「相互理解」と単なる「理解」の最も大きな違いはその方向性にあります。

「理解」とは一方が相手のことを知り、その気持ちを想像しながら受容する一方向的なものです。

「相互理解」では、相手のことを双方が理解し合う関係性になります。

相手の話を聞き、質問を投げかけ、自分の考えも伝えることで、お互いの理解は深まっていきます。

企業の中においても、メンバー同士がお互いの想いを発信し合ったり、会社の理念と個々人の価値観を照らし合わせるような機会を創出していくことで、双方向の理解は深めあっていくことができます。

こうした関係をメンバー内、または組織と構成員の間で結ぶことで、組織に対する心理的安全性を高めることができ、より高い次元でのパフォーマンス発揮にもつながりやすくなると考えられます。

なぜ相互理解がビジネスシーンで大切なのか

現代のビジネス環境は、社会構造や働き方の変化の影響を大きく受けています。

新技術の普及による市場の変化、社会的価値観が変動する中での企業の立ち位置の変化など、従来の会社が従業員を管理するという価値観も変わりつつあります。

その中でも、相互理解が重要視される代表的な理由をいくつかご紹介します。

- リモートワークが推進されているため

- 人間関係が原因で離職する人は多いため

- ハラスメント問題の未然化を目指せるため

ひとつずつ順番に解説いたします。

リモートワークが推進されているため

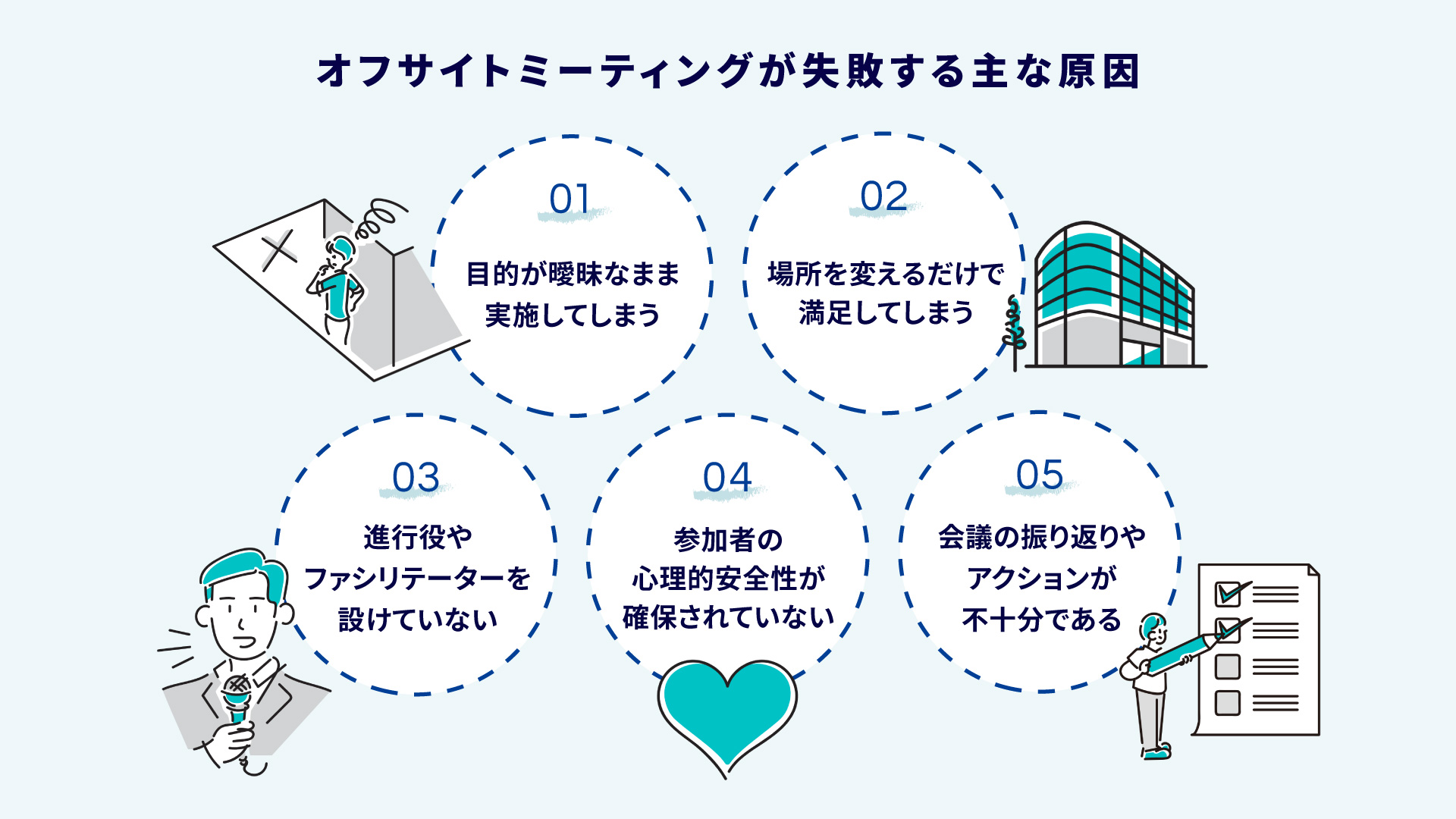

新型コロナウイルス流行の影響や働き方改革の推進により、リモートワークを取り入れる企業が大幅に増加しました。

しかし、メンバー同士がオフィスで対面する機会が減り、コミュニケーションが希薄化するという課題も増えるようになりました。

オンラインでも業務を進めるために必要な情報はやりとりできますが、逆に言うと業務的なやりとりだけに留まってしまいがちです。

信頼関係を結べるようなコミュニケーションが不足してしまうと、ちょっとした誤解やすれ違いも多くなり、ともすれば業務にも支障を生みかねません。

リモートワークやチャット上でのやりとり、オンラインでの会話が増えた現代だからこそ、人と人をつなぐ相互理解の重要性が増していると考えられます。

人間関係が原因で離職する人は多いため

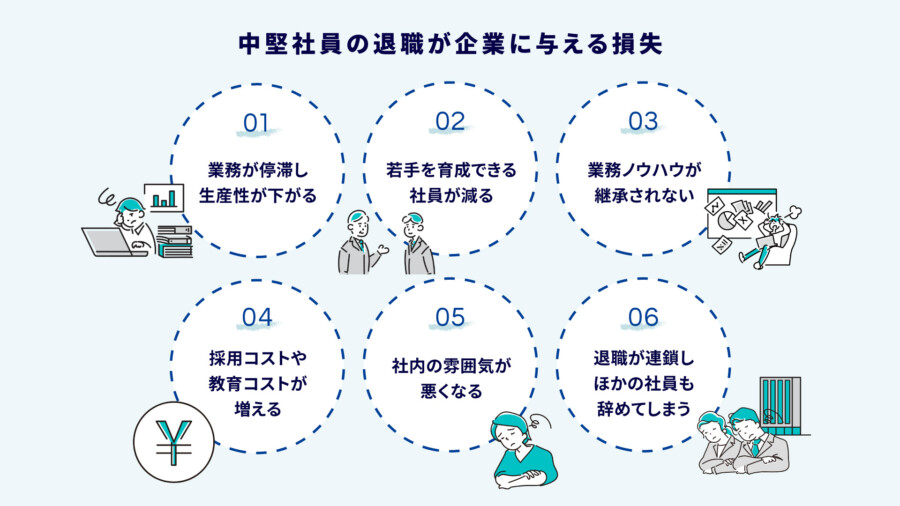

終身雇用などの価値観が変質し、労働人口が減り続けている現代において、会社が従業員を選ぶのではなく、労働者が会社を選ぶという関係性が成り立っています。約2人に1人が転職経験者といわれる時代になり、その中でも深刻な課題となるのが人間関係を理由とした離職です。

せっかく会社の理念に共感する人材を採用できても、そのような理由で失ってしまうことは企業にとって大きな痛手です。

相互理解を深めていくことでメンバー内の信頼関係を築き、人間関係のトラブルを早期発見・解決することにもつながります。

また、メンバー内だけでなく、組織とメンバーの相互理解を深めることで企業理念への共感を促進し、やりがいを持って長く働いてもらうための助けともなるでしょう。

ハラスメント問題の未然化を目指せるため

「セクハラ」「パワハラ」などのさまざまなハラスメントもトラブルも社会問題化しています。

一概には言えませんが、これらの問題の多くは、行為者と被害者の「感じ方の違い」が大きく影響しています。

「ほんの冗談のつもりだった」

「このくらいは許容されるだろう」

行為者がそう感じたことでも、被害者の方では許容できないレベルであるというギャップです。

これらは非常に複雑な問題ですが、トラブルを未然に防ぐひとつの手立てとして、相互理解が得られている関係性を構築することはやはり重要です。

お互いの価値観や人柄、許容範囲を理解し合えることで、不用意なコミュニケーションを防ぐことにもつながるでしょう。

また、有事の際に個人の胸の内に溜め込まずに、然るべき人物に相談できる環境をつくることも大切です。

「何かあったときに会社は守ってくれる」

そういった心理的安全性を担保するためにも、組織とメンバーの相互理解は必要になってきます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

相互理解を意識的に深めるメリット

相互理解を浸透させていくことは、企業にとってさまざまなメリットがあります。

以下に、その代表的なものをいくつかご紹介します。

- 組織内の信頼関係の構築を目指せる

- コミュニケーションの円滑化を目指せる

- 従業員のモチベーション向上を目指せる

- 従業員の心理的安全性の確保につながる

- 個人の特性を活かしたマネジメントにつながる

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

組織内の信頼関係の構築を目指せる

大きなメリットのひとつは、組織内における信頼関係を強めていくことができることです。

この信頼関係は、業務上のミスやトラブルが発生したときに強く影響します。業務的な連携だけで結びついている関係では、こうしたミスは「誰かの失敗」として捉えられ、ひどいときには個人を非難するような風潮が生まれやすくなってしまいます。

お互いが深く理解できている関係であれば、トラブルのときにもチームで解決しようとする気持ちが表れ、失敗も次のための反省として活かされやすくなります。また、相互理解が深い状態であればお互いの状況も把握しやすくなり、業務の抜け漏れやトラブルを未然に防ぎやすくなります。

こうした協働体制の蓄積が、個々人のパフォーマンスを発揮しやすい環境づくりの一助となるでしょう。

コミュニケーションの円滑化を目指せる

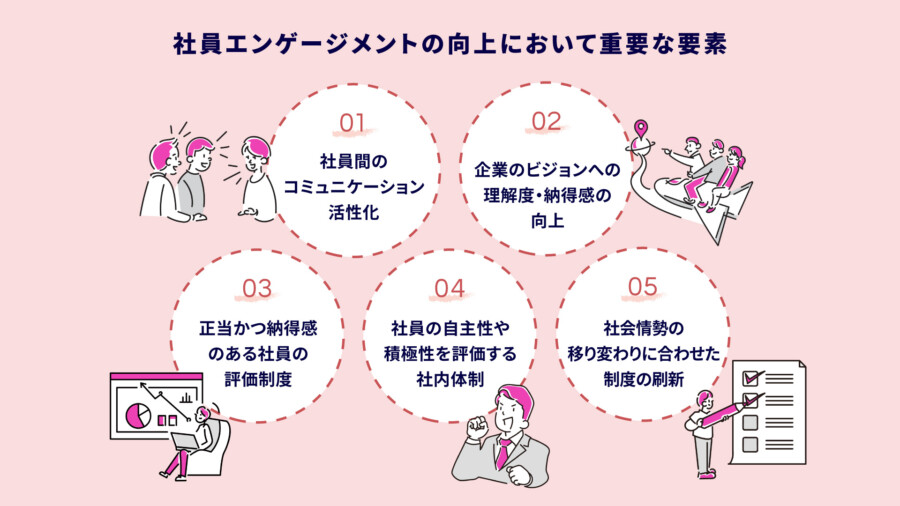

相互理解が深くなると、チームや組織に対する心理的安全性が高まり、コミュニケーションが活性化する期待ができます。

例えば、業務上でわからないことがあったときに「多分こういう意味だろう」という憶測が減り、気兼ねなく上司や同僚に尋ねることができる関係が育まれます。また、些細なことでも相談できたり、何気ない雑談の中でお互いの業務を話し合うような関係性も生まれやすくなります。

こうした健全なコミュニケーションが循環している組織においては、ふとしたアイデアや新しい協働の機会が生まれやすくもなります。

社員のモチベーション向上を目指せる

メンバー内での相互理解が高まっている状態とは、個々人の想いや価値観まで理解し、受容し合えている状態です。

同じ目標のために共に働くメンバーのことを深く知り合うことで、仲間たちのために価値を発揮しようとする貢献意欲も刺激されやすくなります。

こうしたモチベーションは、数字的な成果を評価されているような「外発的動機付け」と比較して「内発的動機付け」と呼ばれます。

内発的な動機は自己肯定感を高めやすく、興味関心を育て、外発的な動機に比べて長続きする傾向にあります。

また、会社とメンバーの相互理解が深まれば、メンバーは会社が目指している世界観への理解を深め、その価値観に共感しやすくなります。

この場合も、外部から与えられた目標ではなく、自分が愛着を持つ会社や仲間たちのために価値を発揮しようとする内発的な動機が育ちやすくなります。

社員の心理的安全性の確保につながる

心理的安全性とは、「自分の意見や悩みを安心して発言・共有できたり、それが受容される環境」を指します。

Googleが実施した「効果的なチーム」に関する大規模調査でも、チームの成功要因として最も重要なのがこの心理的安全性であることが明らかになりました。心理的安全性が高いチームでは、メンバーは意見を発言しやすくなり、意見が食い違うときも、お互いの考えの違いとして前向きに捉えて建設的な議論につながりやすくなります。

このような環境をつくるためには、普段からメンバーがお互いを深く知り、意見や価値観の違いを受容し合えるような組織づくりが大切になります。

個人の特性を活かしたマネジメントにつながる

メンバー一人ひとりの価値観や個性、スキルや得意分野などを理解することで、マネジメントも的確に行えるようになります。

これは、個々人の能力だけに注目した采配ではなく、それぞれの顧客に向き合う想いやビジョン達成のための思い入れなどを把握することでより的確になることが期待できます。

また、チーム編成においても、一人ひとりの特性を深く理解することで、サポート役やアドバイザーの選任などもイメージしやすくなります。

一人ひとりのパフォーマンスが発揮されやすく、チームとして補い合えるような組織づくりのために、相互理解は欠かせない要素となります。

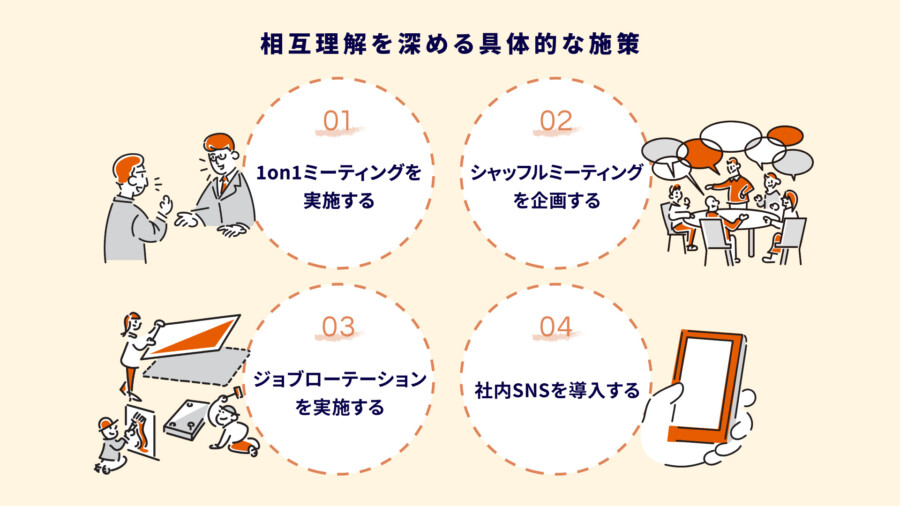

相互理解を深める具体的な施策

相互理解を深めていくためには、さまざまな施策を通して多角的にアプローチをする必要があります。

ここでは、その代表的な施策例をいくつかご紹介します。

これらの例を参考にして、ぜひそれぞれの会社らしい施策に挑戦してみてください。

- 1on1ミーティングを実施する

- シャッフルミーティングを企画する

- ジョブローテーションを実施する

- 社内SNSを導入する

ひとつずつ順番にご紹介します。

1on1ミーティングを実施する

「1on1ミーティング」とは、主に上司と部下、マネージャーとメンバーなどが一対一で行う対話の時間です。

対面で話せる機会として、月に一回程度の頻度で定期的に行われます。

このミーティングの中では、業務上の相談や報告はもちろんのこと、価値観やキャリア観、ちょっとした相談など、普段の時間では話せないようなことまで打ち明けられることが理想的です。

上司にとってはメンバーの悩みや考えに耳を傾けるための時間であり、メンバーにとっては、相談に対して上司の考え方を聞いたり、その価値観に触れることで新たな一面を発見して信頼を育む時間でもあります。

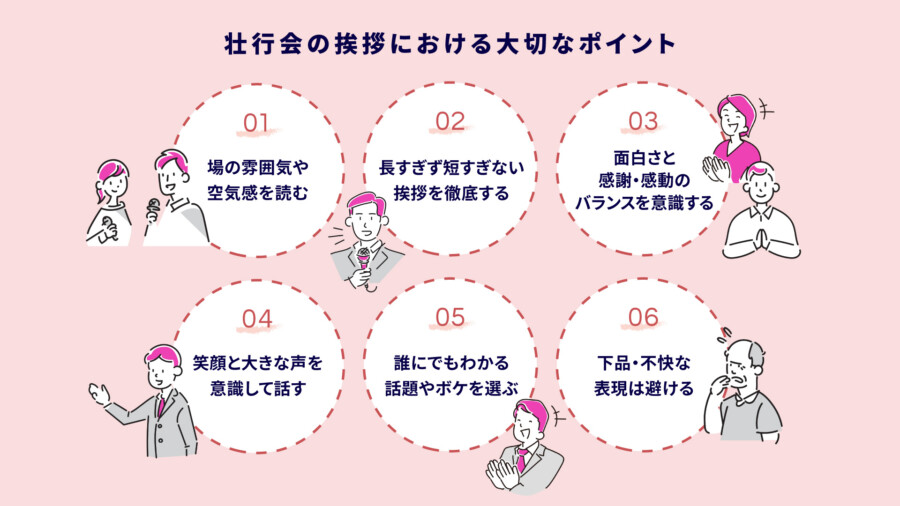

シャッフルミーティングを企画する

シャッフルミーティングは、部署や役職を越えてランダムに集まるカジュアルな場になります。

横断的なメンバーが集まる「シャッフルランチ」や誰でも歓迎される「雑談会」など、さまざまな形式で多くの企業に取り入れられています。

気軽に集まって自由に話せる場として設計されることが多く、普段は接点の少ない部署やメンバーとの交流が生まれる場として期待されます。

こうしたランダムな交流は新しい関係性の構築や、お互いの業務を知り合い、新しい協働のきっかけにもなり得ます。

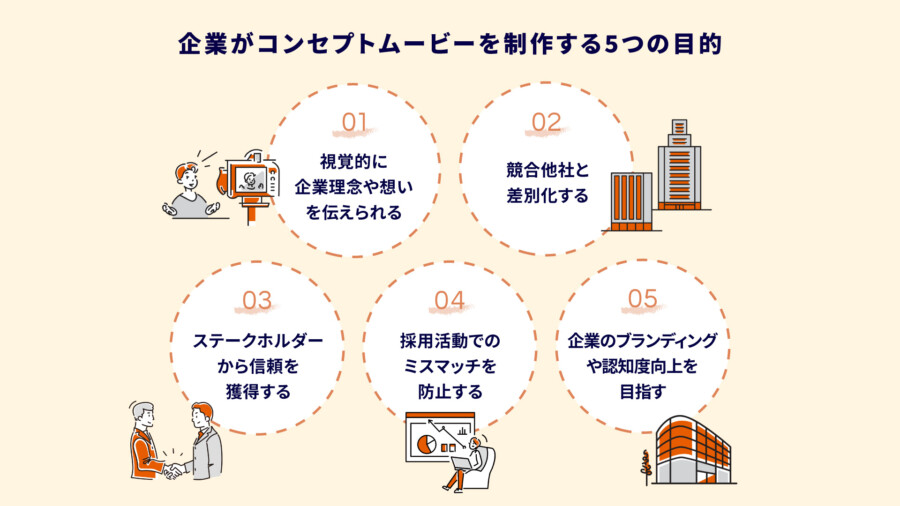

ジョブローテーションを実施する

ジョブローテーションとは、異なる職種や部署の業務を実際に経験する制度です。

この経験により、普段の自分の業務だけでは知り得なかった立場の人たちの想いに触れたり、その業務を知ることで組織全体の連携が高まることが期待されます。短期的に行われる場合もありますし、数ヶ月から数年単位で経験を積む場合もあります。

大手メーカーのヤクルト本社では、入社後10年間で3部署を経験する制度を導入し、部門間の連携と人材の視野拡大に活かしています。このような経験を通じて、「なぜこの人がそういう言い方をするのか」といった日々のやりとりの背景にも気付けるようになり、相互理解が自然と深まります。

社内SNSを導入する

SlackやTeamsなどの社内コミュニケーションツールを用いた施策も多くの企業で見られます。

「雑談チャンネル」や「ちょっといい話」といった、誰でも気楽に投稿できるチャンネルを設定し、カジュアルな発信を通してコミュニケーションを活性化させるという施策です。

趣味の話や日常の中のちょっとした気づき、ちょっと気になったことやふと思いついたアイデアなど、気兼ねなく投稿できる場を設けることでお互いの個性や興味を知り合えたり、新しい発想のきっかけにつなげることもできます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

相互理解を効果的に深めるポイント

このような施策を効果的に進めていくためには、表面的な取り組みだけでなく、メンバー一人ひとりの意識改革と姿勢づくりが不可欠です。

以下に、施策に取り組むにあたって大切なポイントをいくつかご紹介します。

- 自己開示を促す施策から検討する

- 相手に興味を持つことを促す施策を検討する

- 不信感を持たせない言動をする意識を呼びかける

自己開示を促す施策から検討する

相手を深く知るためには、まずは自分自身のことを相手に開示する必要があります。

例えば、朝会やミーティングの場で「自分のことを語る機会」をつくったり、パーソナルなことに対する簡単なインタビュー時間を設けることで、メンバーが自分自身について語ることに慣れるようにするのも効果的です。

また、モチベーショングラフなどを用いて自分の半生を振り返り、影響を受けた大きな出来事をシェアしていくようなワークショップを開いてもいいかもしれません。

ただし、話すことを強制するような雰囲気づくりには要注意です。強制的にやらされているという雰囲気になると、かえって組織に対する不信感を抱いたり、他者から距離をとるきっかけにもなりかねません。

チームや組織のリーダーが率先して自己開示をしながら、「話したい人がいたら周りが聞いてくれる」「個人の発言を受容してくれる」という組織づくりを目指しましょう。

相手に興味を持つことを促す施策を検討する

自己開示を促すと同時に、他者に対する興味関心も促していかなければなりません。

業務内容に閉じただけでの関係性では組織の土台は脆く、ふとしたトラブルで崩壊しかねません。その土台を支えるのは、周囲の人間に対する愛着で、お互いを深く知りたいという興味関心から生まれる相互理解です。

例えば、定例会などの冒頭で最近あったことを紹介する時間を設けたり、その中で気になったことをお互いにインタビューするような施策も効果的です。

また、ワークショップなどを開いて、お互いの印象深かったプロジェクトや仕事において大切にしていることをインタビューして他己紹介するような取り組みもいいでしょう。

小さなコミュニケーションのきっかけを積み重ねながら、お互いを深く理解し合えているチームづくりに挑戦してみてください。

不信感を持たせない言動をする意識を呼びかける

相互理解を深めるうえで欠かせないのが、「信頼関係」の構築です。信頼がなければ、対話も自己開示も進みにくくなってしまいます。

否定しない姿勢、約束を守ること、陰口を言わないことなど、基本的なマナーを一つひとつ丁寧に実践することが、信頼を育てる第一歩です。

「信頼しているから行動できる」のではなく、「誠実な行動を重ねることで信頼が生まれる」と考えることが大切です。お互いに安心して意見を交わせる関係性は、そうした日々の積み重ねから育っていきます。

無理に距離を縮める必要はありませんが、困っている人にそっと手を差し伸べる姿勢や、相手の話にしっかり耳を傾ける姿勢が、自然と関係を深めるきっかけになります。こうした意識を職場全体で共有することで、心理的安全性のある、風通しのよい職場づくりが実現できるでしょう。

相互理解を深める社内施策ならCultiveへ

相互理解はメンバー同士の信頼関係の土台となり、組織とメンバーの関係性を強く結びつける大切な礎です。

無理強いするのではなく、お互いの個性や人間性に配慮し、尊重し合いながら関係を深めていくことが重要です。

そうして築かれた関係は、メンバーが生き生きと働き、感性を発揮して、組織成長を後押しするものとなるでしょう。

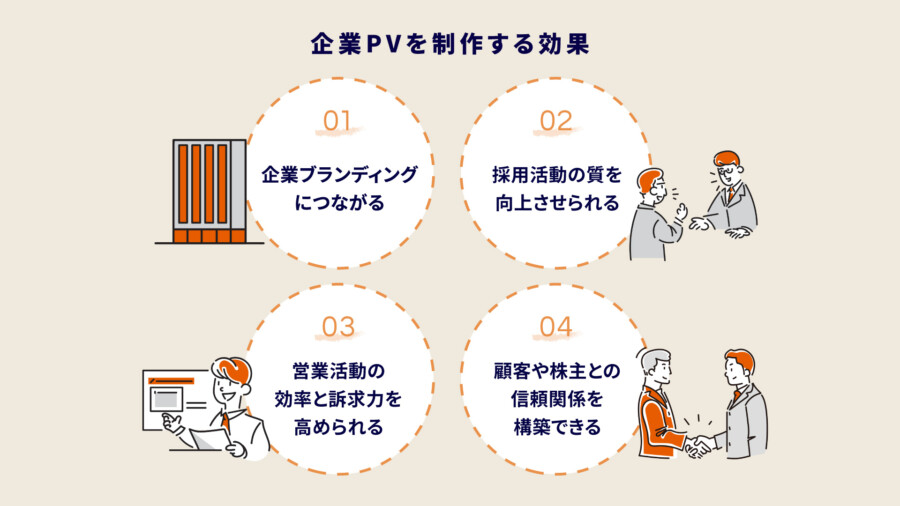

Cultiveでは組織内のコミュニケーション活性化や相互理解促進に向けた文化醸成施策、エンゲージメントにつながるような社内イベントなどを幅広くサポートしています。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

ご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)