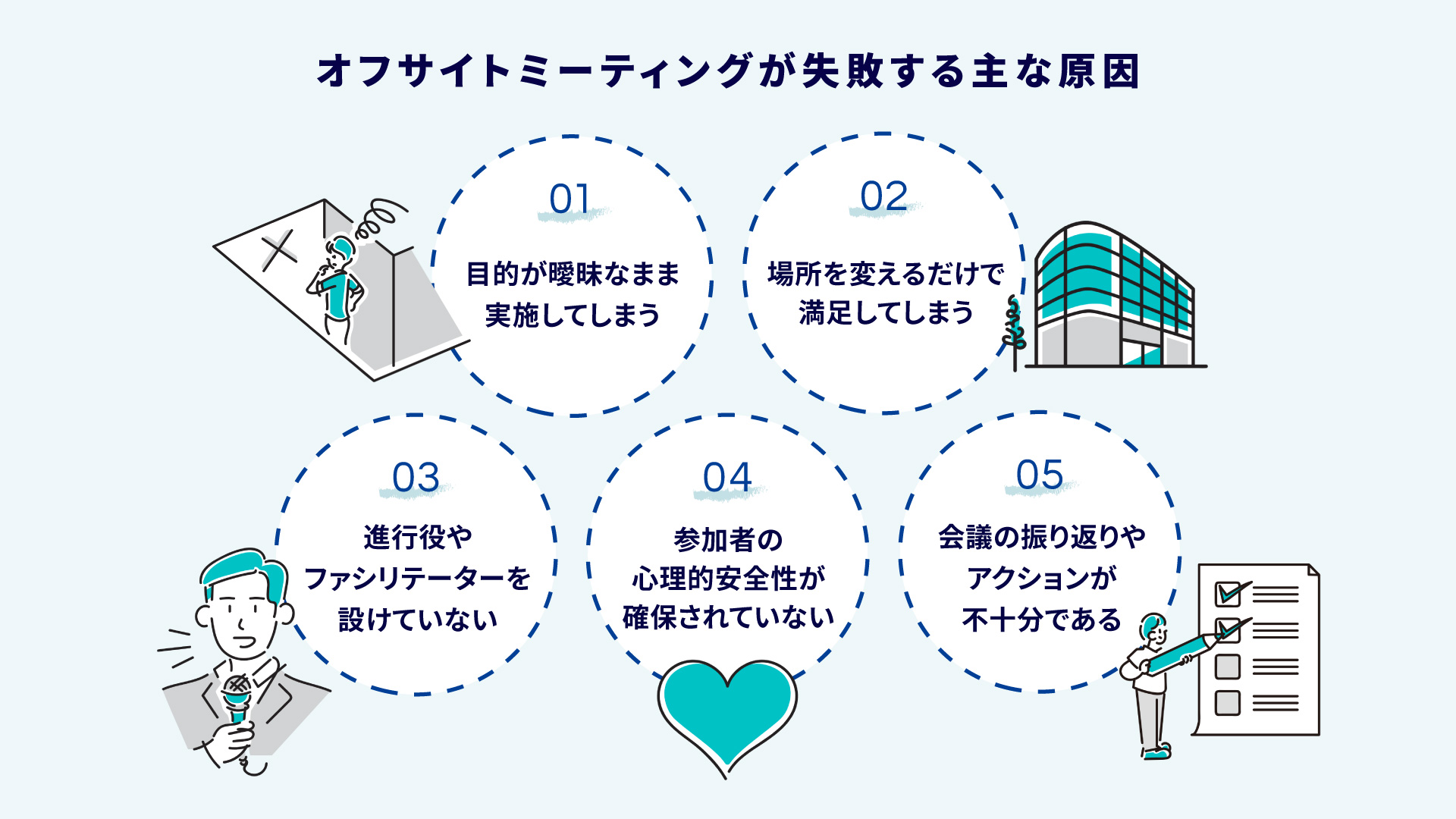

オフサイトミーティングが失敗する主な原因

オフサイトミーティングは、本来チームの結束や創造的なアイデアを引き出すための大切な場です。

しかし準備や進め方を誤ると、かえって逆効果になることもあります。

ここでは、オフサイトミーティングがうまくいかないときに共通して見られる、5つの典型的な失敗要因を紹介します。

- 目的が曖昧なまま実施してしまう

- 場所を変えるだけで満足してしまう

- 進行役やファシリテーターを設けていない

- 参加者の心理的安全性が確保されていない

- 会議の振り返りやアクションが不十分である

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

目的が曖昧なまま実施してしまう

オフサイトミーティングがうまく機能しない理由の一つは、「目的がはっきりしていないまま実施してしまうこと」です。

雰囲気づくりを目的に開催したつもりでも、参加者に明確なゴールが共有されていなければ、会話は散漫になり、何も決まらずに終わってしまいます。

「とりあえず一度やってみよう」という曖昧な動機では、結論も行動も中途半端になり、かえって参加者のモチベーションを下げる結果につながりかねません。

オフサイトミーティングには明確なテーマと目的が必要です。例えば「今後のチームの方向性をすり合わせる」「目の前の課題を整理し、解決策をブレストする」「新規事業のアイデアを自由に出し合う」など、目的が具体的であればあるほど、ミーティングの進行やアウトプットの質も高まります。

開催前に、何のために集まるのかをしっかり言語化し、メンバー全員と共有することが、成功への第一歩です。

場所を変えるだけで満足してしまう

オフサイトミーティングは「普段とは違う場所でおこなう」ことで、新しい発想や自由な意見交換が生まれるイメージがあります。

しかし、物理的な場所を変えただけで成果につながるわけではありません。

「環境を変えれば自動的に創造性が高まる」という考えはよくある誤解です。たしかに普段と違う雰囲気は、心理的なハードルを下げる効果がありますが、それだけで会議の質が劇的に変わるわけではありません。

本当に重要なのは、何を話し、どのように進行するかという中身の部分です。場所はあくまで手段であり、目的達成のための環境整備にすぎません。会議のテーマや目標、参加者の意識や役割が曖昧なまま場所だけを変えても、結局はいつもの会議と変わらない状態になってしまうことが多いでしょう。

つまり、オフサイトミーティングを成功させるには、場所選びに加えて、議論の進め方や参加者が積極的に関われる仕組みづくりなど、中身の準備が欠かせません。

進行役やファシリテーターを設けていない

オフサイトミーティングは自由でリラックスした雰囲気が魅力ですが、進行が自然にうまくいくことは決して多くありません。

話が脱線したり、逆に沈黙が続いたりする場面はよく起こります。こうした状況を防ぎ、議論を活性化させるためには、ファシリテーター(進行役)の存在が不可欠です。

ファシリテーターは、会議の目的や時間配分を管理しながら、話題が逸れないように軌道修正したり、発言が偏らないように促したりします。また、参加者が意見を出しやすい雰囲気づくりも大切な役割です。これにより、議論が活発になり、建設的な結論へと導きやすくなります。

たとえ少人数のミーティングであっても、進行役がいるかどうかで成果は大きく変わります。オフサイトのメリットを最大限に引き出すためにも、必ず進行役を設けることをおすすめします。

参加者の心理的安全性が確保されていない

オフサイトミーティングで特に重要な要素の一つが、参加者の心理的安全性です。「発言したら否定されるかもしれない」「批判されるのでは」と不安を感じていると、本音や斬新なアイデアを出すことは難しくなります。こうした心理的なハードルがある場では、表面上は静かで平和に見えても、実は議論が深まらず、意味のない会議に終わってしまうことが多いでしょう。

心理的安全性を確保するためには、「否定しない」「まずは受け止める」というルールをミーティングの冒頭で共有し、参加者全員が安心して発言できる雰囲気を作ることが大切です。さらに、アイスブレイクや簡単なゲームなどを取り入れて緊張をほぐし、リラックスした状態で話しやすくする工夫も効果的です。

こうした取り組みがあると、参加者は安心して意見を交わしやすくなり、活発な議論や創造的なアイデアの発掘につながります。心理的安全性の確保は、オフサイトミーティングを成功に導くための土台といえるでしょう。

会議の振り返りやアクションが不十分である

オフサイトミーティングでどれだけよい議論ができても、そのまま「よい話だった」で終わってしまっては、実際の業務には何も活かされません。せっかく時間を割いて集まった意味を持たせるためには、会議後の振り返りと具体的なアクションが欠かせません。

具体的には、まずミーティングの内容を振り返り、議論で出た課題や決定事項を整理します。そのうえで、今後の具体的なアクションプランを作成し、それぞれのタスクに責任者を明確に設定することが重要です。こうした一連のプロセスがなければ、会議の成果は形にならず、参加者のモチベーションも下がってしまうでしょう。

オフサイトミーティングは「実行されてこそ意味がある」ということを忘れず、振り返りと行動につなげる体制を必ず整えましょう。

オフサイトミーティングのありがちな失敗事例

ここでは、実際に多くの現場で見られるオフサイトミーティングの失敗例を3つご紹介します。

それぞれ「どのような背景だったか」「何がうまくいかなかったか」「どうすれば防げたのか」の観点から解説していきます。

実践のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

- ケース① 議題が多すぎて話がまとまらなかった

- ケース② 参加者の本音が引き出せなかった

- ケース③ 会議は実施したものの業務に反映されなかった

ケース① 議題が多すぎて話がまとまらなかった

ある企業では、年に一度のオフサイトミーティングを開催するにあたり、「せっかく集まるのだから」と、組織改革・業務改善・新規事業・人間関係の見直しなど、あらゆるテーマを詰め込んで実施しました。結果として、それぞれの議題に十分な時間が割けず、どれも中途半端なまま終わってしまい、明確な結論やアクションプランを出せないまま会議が終了してしまいました。

このように、議題を欲張りすぎると議論は「浅く広く」なりがちで、参加者の集中力も続かず、オフサイトの意義が薄れてしまいます。

対策としては、「事前に議題の優先順位を明確にする」ことが重要です。また、「議題は最大でも2〜3個まで」といった制限を設けることで、より深く、実りある議論が可能になります。オフサイトミーティングはテーマを絞り、本来の目的に集中することで、真の成果が得られる場になります。

ケース② 参加者の本音が引き出せなかった

「本音で語り合える場にしたい」という目的で、オフサイトミーティングを実施しました。しかし実際には、上司に遠慮したり、場の空気を壊したくないと考えた参加者が多かったりと、本音がほぼ出ないまま終了してしまいました。

このようなケースの原因は、「心理的安全性が確保されていない」「設計段階で発言のしやすさが考慮されていない」といった点です。いくら自由に話してよいと言われても、上下関係や人間関係のしがらみが残ったままでは、参加者は安心して本音を出せません。

こうした問題を防ぐには、仕組みとして本音を引き出す工夫が必要です。例えば、最初に匿名で意見を出すワークを取り入れたり、少人数グループに分けて話しやすい雰囲気をつくったりする方法があります。また、ブレインストーミング形式でアイデアを自由に出せる時間を設けるのも効果的です。

「本音を引き出す」は、心理的なハードルを下げる仕掛けを会議設計に組み込むことが、成功へのカギとなります。

ケース③ 会議は実施したものの業務に反映されなかった

オフサイトミーティング当日は活発な議論がおこなわれ、参加者の満足度も高かったものの、数週間後には「何も変わっていない」という事態になってしまいました。これは、議論を実際の業務に落とし込むプロセスが不足していた典型的な例です。

問題の多くは、アクションプランの不明確さや、誰が実行するのかといった責任の曖昧さにあります。その結果、せっかくの話し合いが「やって終わり」になってしまいます。

対策は、実行可能な内容に議論を絞り、KPT(Keep・Problem・Try)などのフレームワークを使って行動計画を明文化することです。そして、各アクションに責任者と期限を設定することで、確実な実行につなげましょう。オフサイトミーティングは、実行されてこそ意味がある場になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

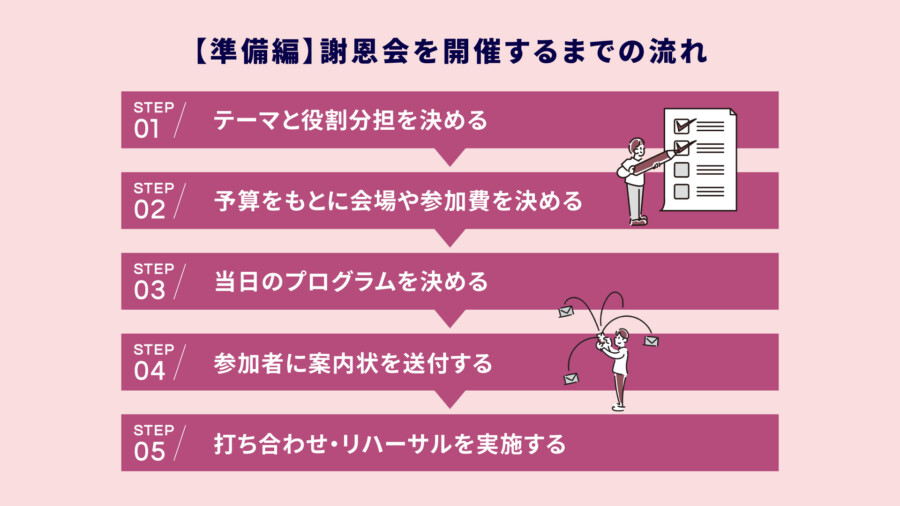

オフサイトミーティングを成功させるコツ

ここまで、オフサイトミーティングが失敗しやすい原因や、よくある事例を紹介してきました。

では、実際に成功させるにはどうすればよいのでしょうか?

ここでは、先に挙げた失敗パターンに対する「打ち手」として、6つの具体的なコツをご紹介します。

- 事前に目的やゴールを明確にする

- テーマに合った場所や時間を設定する

- ミーティングの進行役を設ける

- 心理的安全性が担保された雰囲気づくりを徹底する

- 参加者向けのアンケートやフィードバックを実施する

- 終了後のアクションプランを明確にする

なお、オフサイトミーティングの基本的な実施方法については、別記事「オフサイトミーティングとは」でも詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

事前に目的やゴールを明確にする

オフサイトミーティングを成功させる第一歩は、「何のためにおこなうのか」を明確にし、その目的をチーム全体で共有することです。目的が曖昧なまま進めると、会議が脱線したり、結論がぼやけたりと、成果のない時間になってしまいます。

目的はさまざまですが、例えば「関係構築」「新規アイデアの創出」「業務課題の解決」など、目的によって構成や準備内容は大きく変わってきます。だからこそ、最初の段階でミーティングの目的をはっきりさせることが重要です。

また、設定するゴールは、具体的かつ測定可能な内容にすると、ミーティングの評価や次のアクションにもつながります。例えば「3つの改善案を出す」「プロジェクトの課題を洗い出して優先順位を決める」などの形が理想的です。

目的とゴールを事前に全員で共有しておくことで、参加者の意識も揃い、ミーティング全体の方向性がぶれることなく、実りある時間をつくることができます。

テーマに合った場所や時間を設定する

オフサイトミーティングでは、ただ普段と違う場所に行くだけでなく、「議題に合った空間」と「適切な時間帯」を選ぶことが成功のカギとなります。

例えば、創造的なアイデアを出したい場合は、自然が望める開放的な空間などが効果的です。一方、課題解決や合意形成といった集中を要するミーティングには、静かで落ち着いた室内のほうが適しています。

また、非日常感ばかりを重視して遠方に移動することが目的になってしまうと、移動疲れやスケジュールの圧迫で集中力を欠く場合もあります。

さらに、時間帯にも注意が必要です。午前中は集中しやすい反面、午後は眠気が出やすいため、短時間で区切る、適度に休憩を入れるなどの工夫をしましょう。

場所と時間は、ただの段取りではなく、ミーティングの成果を左右する戦略要素です。内容に合わせて最適な環境を整えることが、成功への近道となります。

ミーティングの進行役を設ける

オフサイトミーティングを円滑に進め、成果を上げるためには、進行役(ファシリテーター)の存在が欠かせません。自由な雰囲気が特徴のオフサイトでは、話が脱線したり、発言が偏ったりしやすく、そのままでは生産的な議論にならないこともあります。

進行役の主な役割は、議題の軸を保つ、全員の意見を引き出す、時間配分を管理する、そして決定事項を明確にすることです。単に司会をするだけでなく、「場の流れを整える舵取り役」としての機能が求められます。

可能であれば、第三者をファシリテーターとして起用することで、参加者が上下関係を意識せず発言しやすくなるという利点もあります。特に、上司や管理職がいる場では、外部ファシリテーターの中立性が有効に働きます。

社内のメンバーが進行を担う場合は、事前に役割や進行の流れを明確にしておくことが大切です。準備不足のまま任せると、かえって混乱の原因になりかねません。

心理的安全性が担保された雰囲気づくりを徹底する

オフサイトミーティングの本来の価値は、普段の業務では出にくい本音や新しい視点を引き出すことにあります。そのためには、誰もが安心して発言できる「心理的安全性」が欠かせません。これが欠けていると、参加者が発言を控えたり、表面的な議論で終わってしまったりと、せっかくの場が十分に活かされなくなってしまいます。

心理的安全性を高めるために、まず全員で「否定しない」「話を遮らない」というルールを事前に共有しましょう。さらに、名前を伏せたポストイットで意見を出すワークや、軽いアイスブレイクで緊張を和らげるのも効果的です。

また、上司やリーダーの立ち振る舞いも雰囲気づくりに大きく影響します。部下の話にしっかり耳を傾け、共感やリアクションを返す姿勢が、場の安心感を支える柱になります。

心理的安全性のあるミーティングこそが、創造性と信頼を生み出します。意識的に雰囲気を整えることが、よい成果を生む土台になるでしょう。

参加者向けのアンケートやフィードバックを実施する

オフサイトミーティングが終わったあとは、参加者からのアンケートやフィードバックを必ず実施しましょう。これにより、会議中には気付きにくい「改善点」や参加者の「本音」を把握することができ、次回のミーティング設計に大いに役立ちます。

また、フィードバックの機会を設けることで、参加者自身が自分の意見が尊重されていると感じ、「参加する価値」を実感できるようになります。これがチーム全体のモチベーションアップにもつながるのです。

具体的には、Googleフォームなどを使い、5問以内の簡単な満足度アンケートを作成するのがおすすめです。質問例としては、「ミーティングの満足度」「発言しやすさ」「改善してほしい点」などが挙げられます。

こうした小さな工夫を積み重ねることで、オフサイトミーティングはより充実したものへと進化していきます。

終了後のアクションプランを明確にする

オフサイトミーティングの価値は、議論やアイデアだけで終わらせず、実際に「行動」につなげることにあります。会議後のアクションプランを明確に設定し、具体的に誰が、いつまでに、何をおこなうのかをはっきりさせることが重要です。

アクションプランには、タスクの担当者と期限を明示し、進捗を確認する仕組みも設けましょう。例えば、定例会での報告やSlackなどのチャットツールで共有する方法があります。これにより、責任の所在が曖昧になるのを防ぎ、計画的に業務へ反映させることが可能です。

「会議をやっただけ」で終わらず、実際の改善や成果につなげるための仕組みづくりが、成功の鍵となります。

チームワークを育む文化づくりならCultiveへ

オフサイトミーティングは目的設定や進行役の配置、心理的安全性の確保、振り返りとアクションプランの明確化が成功のポイントです。

単に場所を変えるだけでなく、議論の質を高める工夫が欠かせません。

失敗例から学び、今回紹介したコツを実践すれば、チームの結束力と成果を大きく向上させることができるでしょう。

また、Cultiveでは全社総会やキックオフなどの社内イベントや、エンゲージメント対策につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成のパートナーとして伴走いたします。

「理念の解像度を上げて体現行動につなげたい」「会社や仲間を誇りに思えるようなイベントを開きたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)