人的資本経営とは?これまでの人材戦略との違いは?

人的資本経営とは、社員のモチベーションやそれぞれの個性や能力、健康などを組織の資産として捉える考え方で、それらの人的資産の価値を最大限に引き出していくことで、企業の成長力や競争優位性を向上させようとする経営手法のことです。

人的資本経営が注目される背景

人的資本経営が注目される背景には、主に3つの要因があります。

1.社会や技術の変化

社会的な変化(少子高齢化、多様化、働き方改革、SDGsなど)や、技術的な変化(デジタル化、AI化)は常に起き続けています。

これに対応するためには、時代に合わせて常に変化し続けて、新しい価値を生み出し続ける姿勢が企業に求められます。

社員のスキルや知識のアップデートが促進されて、イノベーションが生まれやすい企業体質になることが、競争優位性にもつながります。

2.経済的な変化

時代の変化と技術の進化に合わせて、経済環境も変わり続けています。

従来の製造業中心だったところから、ITやAI技術が発展し、サービス業などの無形資産が産業構造の中心となり始めています。

こうした変化を受けて、企業の競争力の源泉も有形資産ではなく、知的財産の中心となる人的資本や無形資産へとシフトしていると言えるでしょう。

3.国際標準ガイドラインの発表

国際標準化機構(ISO)は2018年に「ISO30414」というガイドラインを発表しました。

このガイドラインは「人的資本に関する情報開示」というマネジメント規格になっており、従業員の健康や安全、生産性、リーダーシップ、組織の文化など、多岐にわたる情報の報告が定められています。

また、社会全体を通して、サステナビリティを企業に求める姿勢も強くなっています。

働くことの意義や価値観も変化していく中、メンバーの幸福度を重視して共に成長していこうとする企業体質が求められる様になってきています。

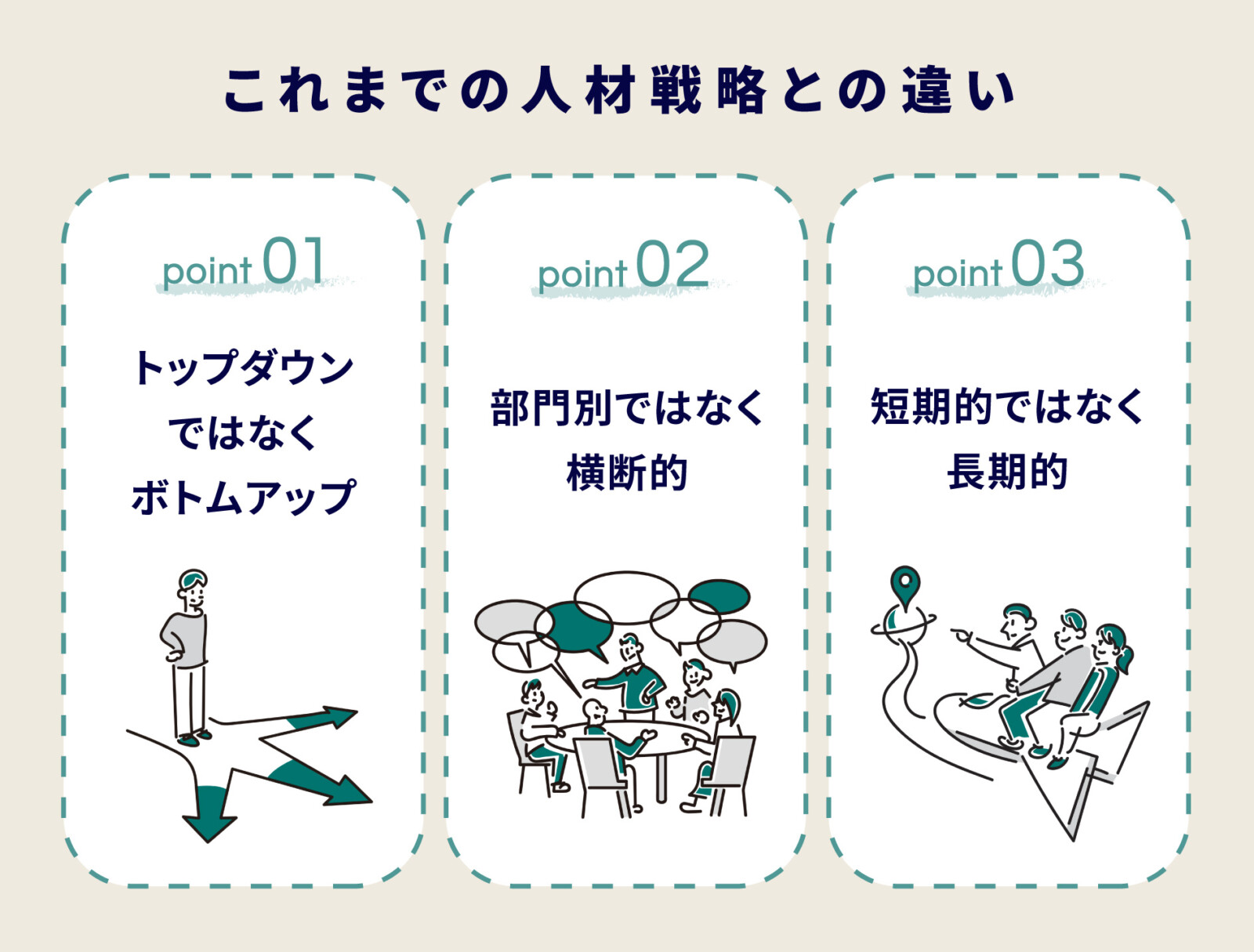

これまでの人材戦略との違い

従来の人材戦略と人的資本経営は似ている様ですが、考え方に大きな違いがあります。

人材を「資源」として捉え、終身雇用などを通して管理しようとしていた人材戦略に対し、人的資本経営は人材を「資本」として扱います。

メンバーを投資対象として捉え、その成長や能力発揮のために積極的に投資をすることで、ひいては会社にイノベーションを起こそうとするものです。

そのため、メンバーと会社の関係性などにも違いが生まれます。

1.トップダウンではなくボトムアップ

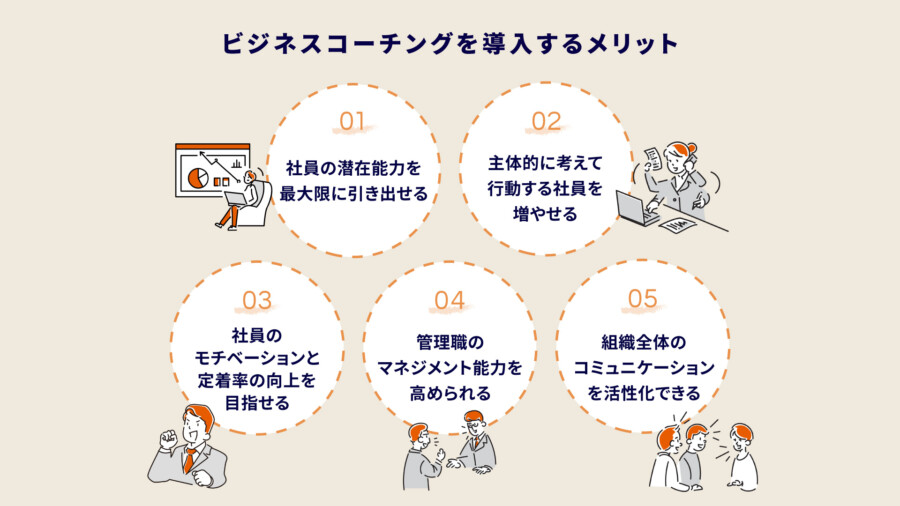

会社が物事を決定し、人がそれに付き従うという従来の関係性ではなく、人的資本経営ではメンバー自身が自分のキャリアや働き方を選択し、主体的に成長することを促します。

また組織づくりの面においても、社員からのフィードバックを受けて組織や制度も柔軟に変化していく傾向があります。

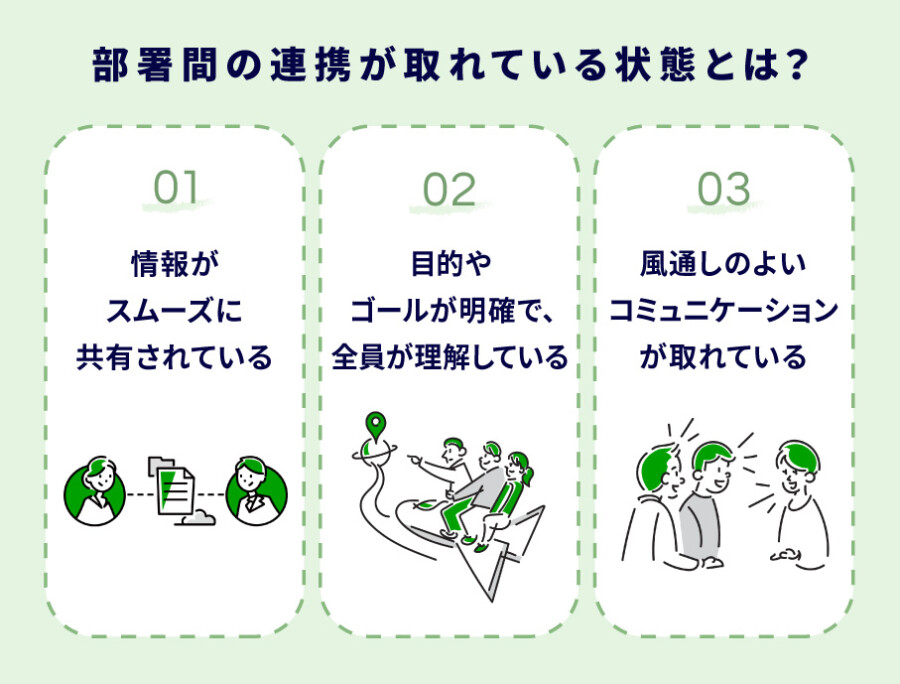

2.部門別ではなく横断的

イノベーションや協働が生まれやすくするために、従来の部門・部署別の働き方から横断的な環境に変わりつつあります。

企業文化や社内環境が見直され、組織とメンバーの心理的距離を縮め、メンバー内の相互理解を深めることで、新しい可能性が生まれやすい企業体質へと移行しようとする動きが見られます。

3.短期的ではなく長期的

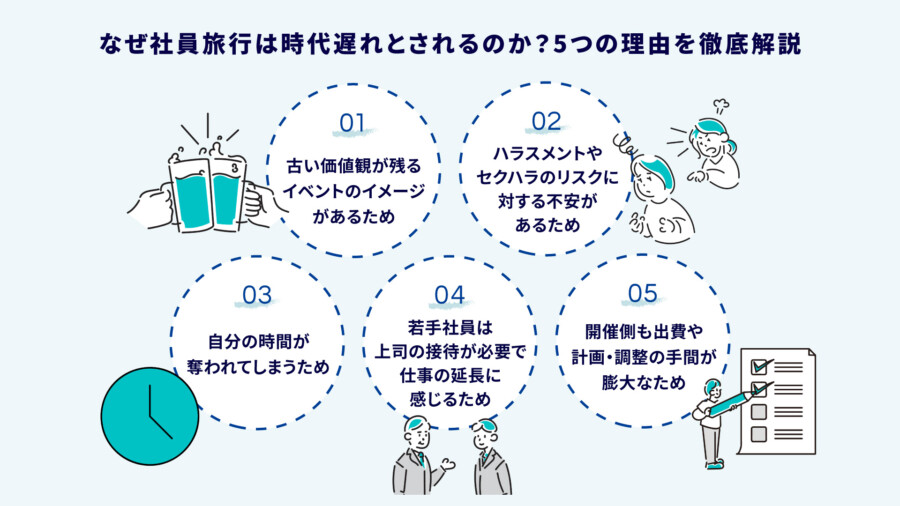

働き方や働くことそのものへの価値観も常に変化し続けています。

従来の終身雇用は少なくなり、「会社は第二の家族」といった考えも浸透しづらくなりました。

ワークライフバランスを重視する現代では、メンバーの健康やプライベート、キャリアプラン、そして幸福に対する価値観などを把握し、会社の描くビジョンやミッション、または会社が存在していることへの社会的意義などといった企業理念と合致させることが重要です。

そのために、インナーブランディングなどを通して会社とメンバーの相互理解を深め、より共感を持って働ける様な文化づくりが重要です。

人的資本経営のフレームワーク「3P・5Fモデル」とは?

人的資本経営を実践するためには、どのような要素に注目すべきでしょうか?

経済産業省は、企業の人材戦略を明確にし、経営資源としての人的資本を最大限に活用するための指針として、3つの視点「3P」と、5つの共通要素「5F」を推奨しています。

3P

1.経営的な戦略と人材的な戦略の連動

急速な変化の中で、経営的な戦略と人材的な戦略がしっかりと連動していることが、企業価値の持続的向上に必要です。

そして各企業は、自社のビジネスモデルや戦略に即して、適切な人材戦略を策定・実行することが求められます。

2.As is‐To be ギャップの定量把握

ビジネスモデルや経営戦略に適した人材戦略を展開できているかを測るために、KPI を用いて目指すべき姿(To be)の設定と現在の姿(As is)の把握を行い、そのギャップを定量的に把握し、ステークホルダーに開示・発信することが重要です。

3.企業文化への定着

企業文化は日々の活動を通じて形成され、企業の存在意義(パーパス)や価値向上につながります。

企業文化は策定段階から見据えることが大切で、経営トップ自身がその定着のために発信して、より良い文化の醸成に向けて行動することが重要です。

5F

1.動的な人材ポートフォリオ

現在のビジネスモデルや新しい事業展開に対応していくためには、それらを実現できる人材を質・量の面で十分に確保し、育成することが重要です。

2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

企業価値を中長期的に向上していくためには、社内でイノベーションが起き続けていることが重要です。

そのためには、メンバーそれぞれが持つ知識や技術、経験といったものが共有されるだけでなく、感性や価値観といったものも交換されている必要があります。これらが実践される仕組みづくりに取り組むことも重要です。

3.リスキル・学び直し

市場や事業環境の変化に対応するために、個人が従来持っていたスキルの更新、新しいスキルの習得、専門性を向上させる様な学習の機会も重要になります。

4.従業員エンゲージメント

従来のトップダウン的な指示ではなく、個々人がやりがいを持って、主体的に業務に取り組むことで価値は発揮されやすくなります。

そのためには、会社のビジョンや理念をメンバーに明確に伝え、その事業の意義や会社が存在する社会的価値への共感を高める必要があります。

そして、それらの長期的意義と日常業務の関わりをイメージできるようにして、メンバー個々人の感性が発揮されやすい環境をつくることが重要です。

5.時間や場所にとらわれない働き方

新型コロナウイルスによって働き方は大きく変化しました。

社会的有事の際に企業活動を守るためにも、従来のオフィス出社に捉われないような、どのような場所からでも安全に働けて、かつメンバーのモチベーションを維持できるような環境づくりが重要となるでしょう。

企業が人的資本経営に取り組むメリット

企業文化が洗練され、ブランド戦略を打ち出せる

人的資本経営を推進していく中で、企業は自社のビジョンやミッションを見つめ直し、自社の理念とメンバー個々人の価値観をすり合わせていくことを経験します。この過程で、企業理念もいっそう洗練され、それに対するメンバーの共感も高まっていく期待が持てます。

こうして、自社の価値観を何度も検討・検証していくことで組織やブランドの意義はより明確になっていきます。

それと共にメンバーの組織に対するエンゲージメントも高まりやすくなり、組織とメンバーの相互理解も促進されていくでしょう。

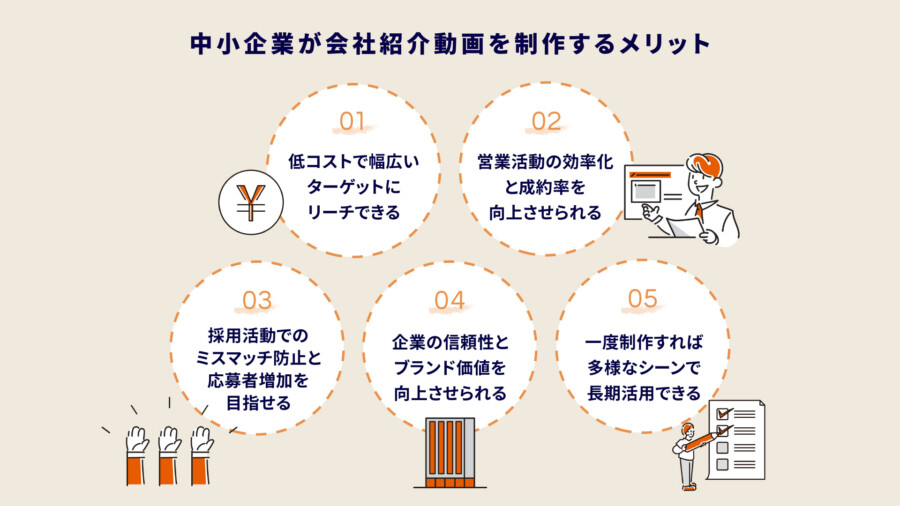

また、これらの過程でより洗練されたメッセージを外部に発信することで、価値観や文化にフィットした人材獲得にもつながりやすくなります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

人的資本経営を進める上でのポイント

社員に寄り添ったインナーブランディング

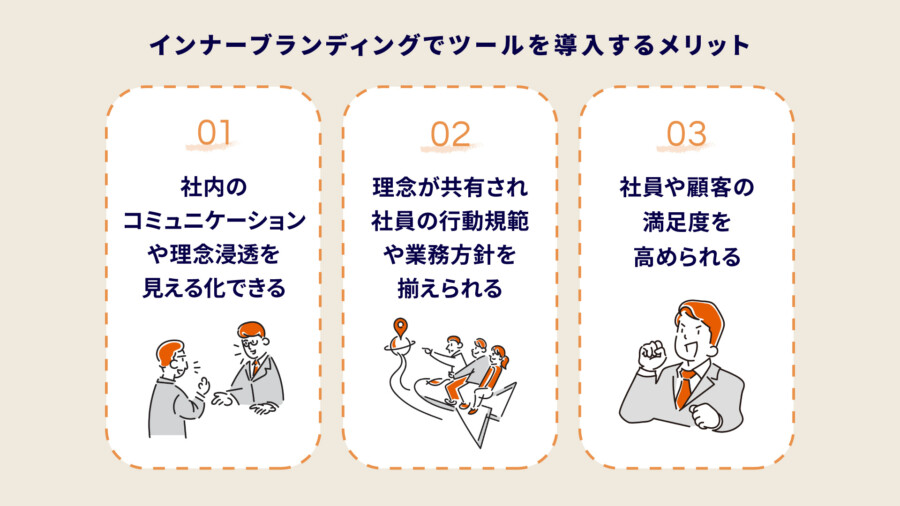

インナーブランディングとは、企業の「内側」、つまり主にメンバーに対して行うブランディング活動のことを指します。

インナーブランディングの目的は、企業の理念やビジョンをメンバーに浸透させることで、社員全員で価値観の理解と共有を図ることです。

これにより、一貫したブランドメッセージが発信されるようになるだけでなく、ブランドの想いを体現しようとするメンバーの行動レベルの底上げにつながります。これらの効果によって、ひいては企業価値や生産性の向上、会社の経済的成長にもつながりやすくなります。

具体的な施策としては、冊子や動画で企業理念を訴求したり、普段の朝会でのトップからのスピーチ、理念をテーマにした社内イベントの開催など多岐にわたります。また、全社総会や社内表彰式などを開催し、理念を体現する行動や取り組みへの称賛文化を根付かせていくことも重要です。

これらの活動により、メンバーは会社の価値観を理解し、同じ目標を掲げるチームや仲間へのエンゲージメントを高めていきます。

以下に、インナーブランディングを推進していく上での注意点を挙げますので、それを参考に自社らしい活動を考えてみてください。

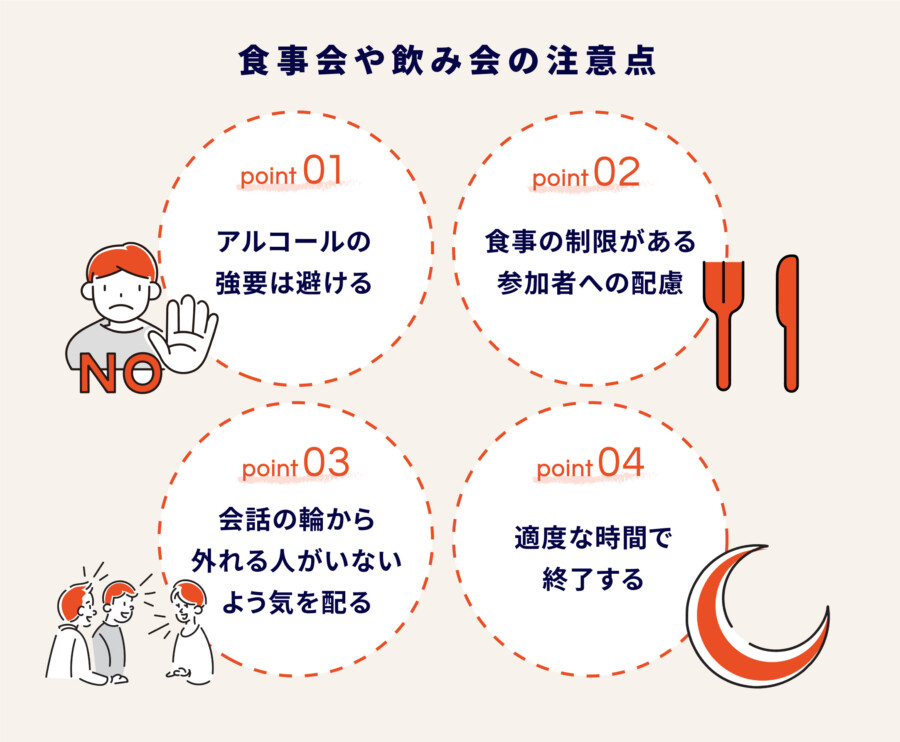

1.社員のニーズや期待に応える

メンバーの声を無視した活動を行なっても、かえって会社への不満や不審が高まってしまいます。

メンバーが今不満を抱いている部分はどこか、助けを必要としている点はどこか、理念について理解が進んでいない部分はどこなのか。

リアルな声を拾えるように配慮しながら、メンバーが課題感を持っている部分にアプローチできるような活動を考案しましょう。

2.メンバーの参加や貢献を促す

経営陣からのトップダウン的な落とし方だけでは、企業理念や文化は育まれていきません。

文化や価値観はその組織を構成する集団によって形成され、常に変化するものでもあります。

インナーブランディングを行なっていく際には、推進グループにメンバーを加えて広い意見を聞けるようにしましょう。

その際には、なるべく幅広い年齢や性別、レイヤーの人を集め、意見が偏らないような配慮も必要です。

そして展開していく施策についても、参加者同士が意見を交換できたり、それぞれの参加度が増すような企画となるように注意しましょう。

組織の全員がそれぞれに会社について考え、自分の所属する集団の文化や未来について考えているということが、健全な企業文化づくりの要となります。

3.メンバーの行動や態度を、評価や報酬で応える

ブランドや企業の価値を社会に届けていくためには、メンバーによる日々の体現行動が不可欠です。

しかし、いくら会社のために行動しても、会社から評価されなければ頑張ろうというモチベーションは失われていきます。

メンバー一人ひとりの行動を会社がしっかりと見て、適切に評価をしていると示すことは、組織全体のモチベーションに大きく影響します。

成長しているメンバーに報酬で応えたり、社内アワードを開催して理念に即した行動をみんなの前で表彰することで、会社が適切に社員を見ているという信頼が生まれるだけではなく、お互いの行動を称賛する文化が育まれます。こうした文化が定着することで、同じような行動が各所で起こりやすくなり、結果的にブランド価値が顧客へと届きやすくなるでしょう。

企業理念を育み、文化として根づかせるならCultiveにご相談!

人的資本経営は、メンバーの能力やモチベーションを最大限に引き出すことで、企業全体のパフォーマンスを向上させる手法です。

インナーブランディングを通じて企業のビジョンや価値観を浸透させることで、メンバーの体現行動につなげ、企業価値が高まることも期待できます。

メンバーが今不安に思っていること、必要としていることなどをキャッチしながら、みんなのエンゲージメントが高まる施策に挑戦してみてください。

また、Cultiveではインナーブランディングにつながるような社内イベントや施策を幅広くサポートしております。

言語化して共有しづらい企業の“想い”や“らしさ”を抽出し、メンバーと分かち合えるストーリーに変えて企画をご提案します。

イベントや施策に不可欠なデザイン/映像/空間装飾/当日運営までをワンストップで行うことで、「心震える感動」をご提供します。

企業の“らしさ”がメンバーの心に宿り、行動に現れ、成長を後押しする“強み”に変わるまでー。

Cultiveは伴走パートナーとして共に考え続けます。

ご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)