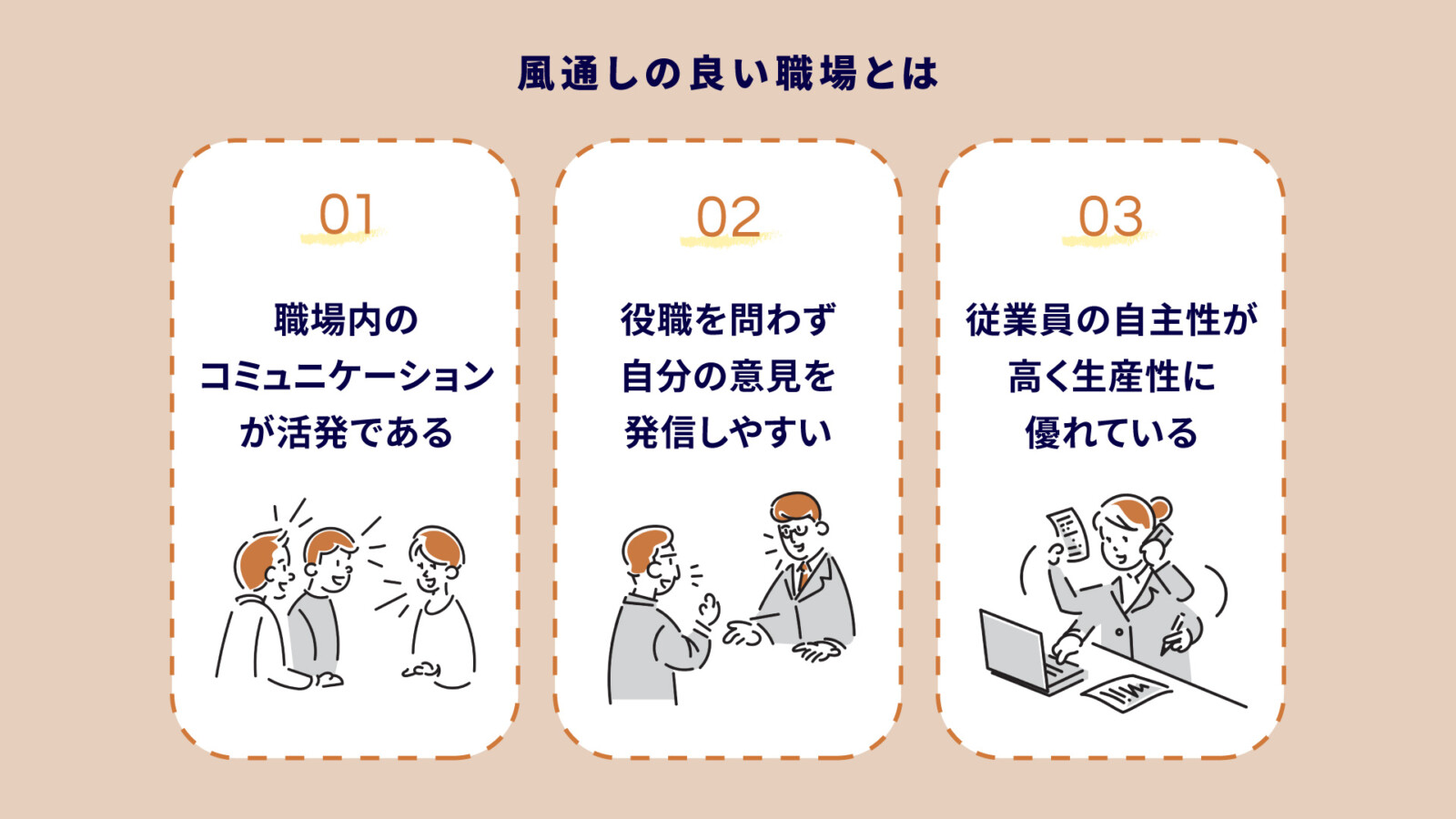

風通しの良い職場とは

風通しの良い職場とは、社員同士の関係が開かれており、誰もが安心して意見や情報を共有できる環境のことです。ただの「仲が良い職場」ではなく、組織全体でコミュニケーションが機能し、自主性が活かされる職場こそが理想です。以下の要素に当てはまるかどうかが、判断のポイントになります。

- 職場内のコミュニケーションが活発である

- 役職を問わず自分の意見を発信しやすい

- 従業員の自主性が高く生産性に優れている

職場内のコミュニケーションが活発である

風通しの良い職場の中心にあるのが、日常的なコミュニケーションの活発さです。上司と部下、同僚同士が立場を越えて気軽に会話できる環境では、報告・連絡・相談(いわゆるホウレンソウ)が形式的に終わらず、実質的に機能するようになります。

例えば、ちょっとした進捗の共有がSlackやTeamsで即時におこなわれたり、雑談の流れから業務上の課題が自然に共有されたりする場面が見られます。会議や書面だけでなく、日常のやり取りのなかで信頼関係が築かれているのが特徴です。

こうした職場では「何かあればすぐに相談できる」という安心感が根づいており、チーム全体のスピードと連携力にも好影響をもたらします。コミュニケーションの“量と質”が両立していることが、風通しの良さの土台です。

役職を問わず自分の意見を発信しやすい

風通しの良い職場の特徴として、立場に関係なく意見を発信できる文化が根づいていることが挙げられます。若手社員や非管理職であっても、会議やチャットツールを通じて、自分の考えを伝える機会が平等にあることが重要です。

このような環境には「心理的安全性」が確保されており、「発言しても否定されない」「きちんと聞いてもらえる」と感じられる安心感があります。その結果、現場からの改善提案や新しいアイデアが活発になり、ボトムアップの風土が生まれやすくなります。

また、経営層や上司が意見を歓迎する姿勢を示すことで、組織全体に「発言が奨励されている」という空気が広がっていくでしょう。トップの姿勢が、現場の発言のしやすさに大きな影響を与えます。

従業員の自主性が高く生産性に優れている

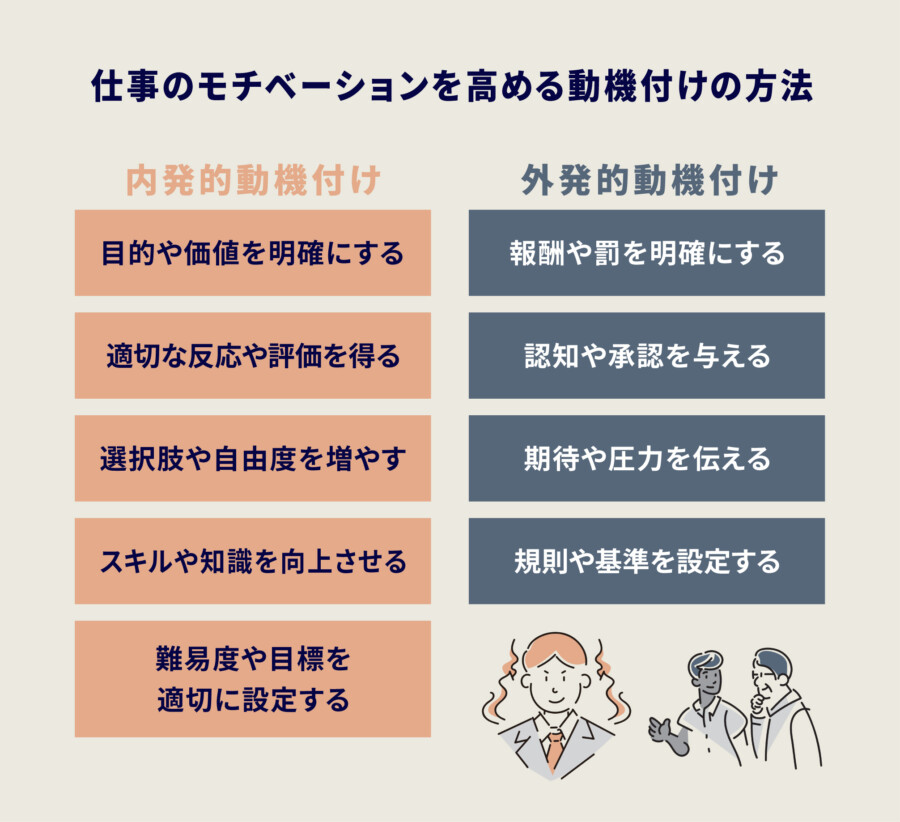

風通しの良い職場では、従業員のモチベーションや主体性にも良い影響が現れます。相談や質問がしやすい環境では、わからないことをその場で確認できるため、迷いや停滞があまり生じません。結果として、自ら判断して行動するスタイルが根付きやすくなります。

このような文化があると、単なる指示待ちではなく、「自分で考えて動く」ことが日常になり、業務のスピードと質が高まります。例えば、現場で気付いた課題に対して改善提案を出すといった動きも自然と生まれやすくなります。

また、任せられる風土があることで、従業員は「期待されている」と感じ、自主的に成果を出そうという意識が高まります。上司が信頼して任せ、部下が自律的に応える関係が築かれている職場こそ、生産性の高い組織といえるでしょう。

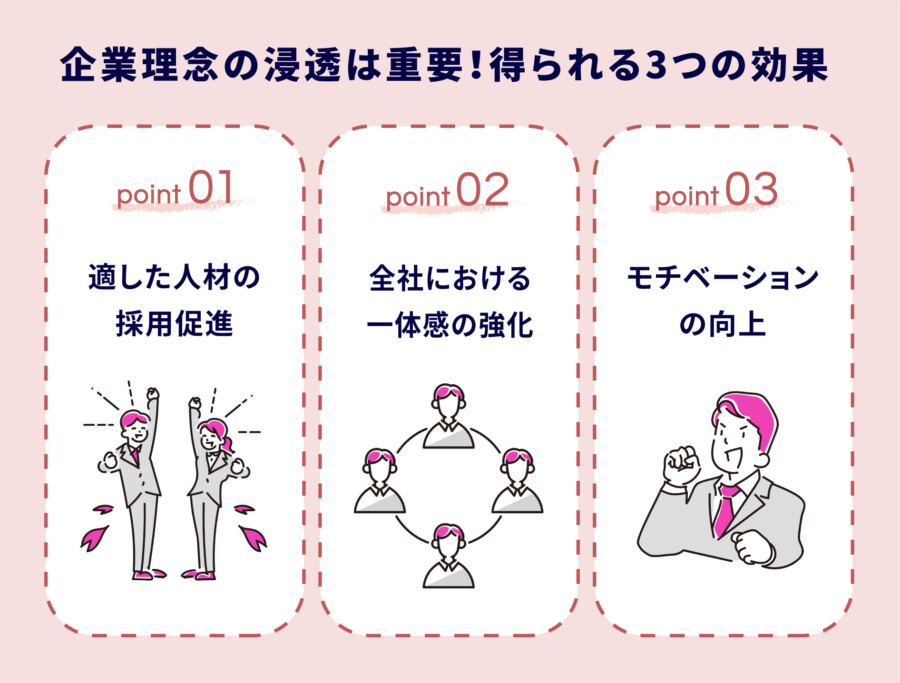

風通しの良い職場がもたらすメリット

風通しの良い職場は、単に「雰囲気が良い」だけにとどまらず、組織全体の成果にも直結します。心理的安全性や主体性が高まることで、従業員の定着や生産性、チーム力といった複数の側面にプラスの効果が現れます。ここでは、主なメリットを具体的に整理します。

- 離職率の低下・定着率の向上

- 業務効率・生産性の向上

- チームの一体感の向上

離職率の低下・定着率の向上

風通しの良い職場では、従業員が悩みや不満を一人で抱え込むことが少なくなります。「相談できる」「意見が言える」環境があることで、日々のストレスをため込みにくくなり、問題が起きた際も早期に対処できます。

例えば、上司との日常的な対話がある職場であれば、「実は最近モチベーションが下がっていて……」といった本音が引き出しやすくなるでしょう。こうしたやりとりによって、離職を決断する前に原因を特定し、改善につなげることが可能になります。

また、心理的安全性が保たれた環境では、「この職場で働き続けたい」と感じる人が増え、自然と定着率も向上します。エンゲージメントの高い従業員は、組織に対する信頼感も強く、離職リスクが大幅に下がる傾向があります。

業務効率・生産性の向上

風通しの良い職場では、日常のコミュニケーションが活発であるため、仕事の進行が非常にスムーズです。確認や相談をすぐにおこなえることで判断が早まり、業務の停滞を防げるようになります。例えば、上司が方針変更を即座に伝えられる状態であれば、チーム全体の動きにブレが生じにくくなるでしょう。

加えて、情報共有が行き届いていれば、業務の属人化を避けることができます。誰かが不在でも他のメンバーが業務を引き継げる体制が整っていれば、トラブルにも柔軟に対応できるため、業務スピードだけでなく、全体の品質にも好影響が期待できます。

また、「何でも聞ける」「状況を把握し合える」といった安心感がある環境では、ミスの発生も抑えられ、無駄な手戻りや重複作業も減少します。職場内に信頼関係があることが、生産性の高い組織を支える基盤となります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

風通しの良い職場の作り方

風通しの良い職場をつくるには、自然に意見が交わせる関係性や、上下関係を越えた対話の仕組みが必要です。単に「仲が良い職場」を目指すのではなく、心理的安全性や共感のあるやり取りを通じて、誰もが安心して発言できる土台を整えることが求められます。

ここでは、風通しを良くするために欠かせない3つの基本施策を紹介します。

- 心理的安全性を高める土台づくり

- 上下関係を越えた意見交換を促す

- 小さな雑談から職場の空気を変える

心理的安全性を高める土台づくり

風通しの良い職場づくりの第一歩は、「心理的安全性」の確保です。心理的安全性とは、自分の発言や行動に対して罰せられる不安がなく、安心して本音やアイデアを伝えられる状態を指します。たとえ未熟な意見や失敗を含んだ発言でも、否定されることなく受け止められる環境が整っていれば、社員は自発的に声を上げやすくなります。

こうした安心感があることで、業務に関する提案や懸念の共有が活発になり、コミュニケーションの質と量が自然と向上します。逆に、「何を言われるかわからない」という空気があると、発言を控えるようになり、組織全体の停滞につながってしまいます。

そのためには、管理職やリーダーが率先して“聞く姿勢”を持ち、部下の話に丁寧に耳を傾けることが欠かせません。意見を受け止め、否定しない対応を積み重ねることで、心理的安全性は少しずつ醸成されていきます。

上下関係を越えた意見交換を促す

風通しの良い職場を実現するうえで欠かせないのが、上下関係にとらわれない意見交換の文化です。若手社員からベテラン、スタッフから上司に至るまで、誰もが対等に発言できる状態が整っていれば、組織内の信頼や活気が高まります。

例えば、「こんなミスが起きそうです」といった報告が気軽にできたり、「この業務、こう変えると効率が上がると思います」などの提案がとおりやすかったりする職場は、トラブルの未然防止や継続的な改善につながりやすくなります。

こうした文化を育てるには、日常の会話に加えて、意見を言いやすい仕組みをつくることも有効です。アイデア会議やフリー発言タイムなど、上下の立場を一時的にフラットにする場を設けることで、意見のとおりやすさが変わってきます。

小さな雑談から職場の空気を変える

雑談は、風通しの良い職場づくりにおいて“潤滑油”のような役割を果たします。業務とは直接関係のないやりとりであっても、日常的な会話を通じて信頼が生まれ、心理的な距離がぐっと縮まります。雑談は決してムダな時間ではなく、円滑なコミュニケーションの基盤となる要素です。

例えば、「週末はどうでしたか?」「今日は寒いですね」といった何気ない声かけから、相手の人柄や気分が読み取れたり、困りごとを話すきっかけになることもあるでしょう。こうした対話の積み重ねが、意見を伝えやすい職場の空気を育てていきます。

リモートワークが増えた今では、Slackでの雑談チャンネルや、Zoomでの「バーチャル雑談タイム」といった工夫も注目されています。また、オフィス内にフリースペースを設けたり、ランチミーティングを定期開催したりといった仕掛けがあれば、自然な会話の機会が増えやすくなります。

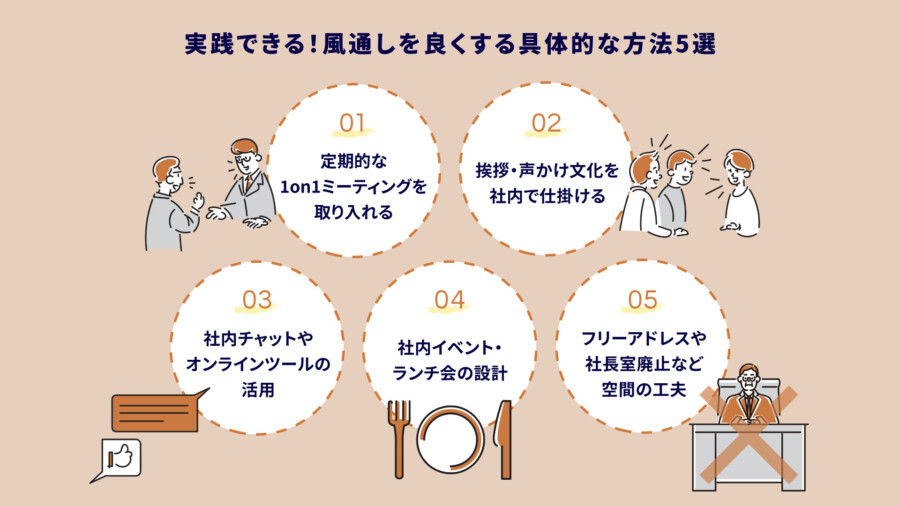

実践できる!風通しを良くする具体的な方法5選

風通しの良い職場づくりには、意識や文化だけでなく、具体的な行動や制度の整備も欠かせません。どれも特別な準備を必要とせず、明日からでも始められる施策ばかりです。小さな取り組みの積み重ねが、組織全体の空気を変えるきっかけになります。

ここでは、実際に多くの企業で取り入れられている、実践的な5つの方法を紹介します。

- ①定期的な1on1ミーティングを取り入れる

- ②挨拶・声かけ文化を社内で仕掛ける

- ③社内チャットやオンラインツールの活用

- ④社内イベント・ランチ会の設計

- ⑤フリーアドレスや社長室廃止など空間の工夫

①定期的な1on1ミーティングを取り入れる

風通しの良い職場づくりに欠かせないのが、上司と部下の定期的な1on1ミーティングです。これは一方的な評価の場ではなく、双方向のコミュニケーションを深める機会として活用されるべきものです。業務の進捗確認にとどまらず、働き方への不満や心理的な不安、将来のキャリアに関する希望など、日常の会話では拾いにくい本音を聞くことができます。

1on1を継続的に実施することで、「いつでも話して良い」「聞いてもらえる」という安心感が生まれ、対話の文化が自然と根づいていきます。特に、心理的安全性の構築には、こうした個別の対話の積み重ねが欠かせません。

実施頻度の目安としては、月に1〜2回、1回あたり15〜30分程度が効果的です。あくまで「話す場をつくる」ことが目的なので、内容に正解はありません。柔軟な姿勢で相手に向き合うことが、信頼関係を深める第一歩になります。

②挨拶・声かけ文化を社内で仕掛ける

風通しの良い職場づくりは、日常の「ちょっとした声かけ」から始まります。「おはようございます」「お疲れさまです」「ありがとう」など当たり前の言葉が自然に交わされる環境では、心理的な壁がぐっと低くなり、コミュニケーションのきっかけも生まれやすくなります。

特に、感謝やねぎらいの言葉が日常的に行き交う職場は、人間関係に温かみがあり、意見や相談も通りやすくなります。「話しかけても大丈夫」という空気が、風通しの出発点になります。

このような文化を根づかせるには、リーダー層が率先して声かけを実践することが重要です。上司の挨拶が自然であれば、部下もそれにならいやすくなります。また、「ありがとうカード」や「感謝メッセージ掲示板」など、仕組みとして可視化する施策も効果的です。

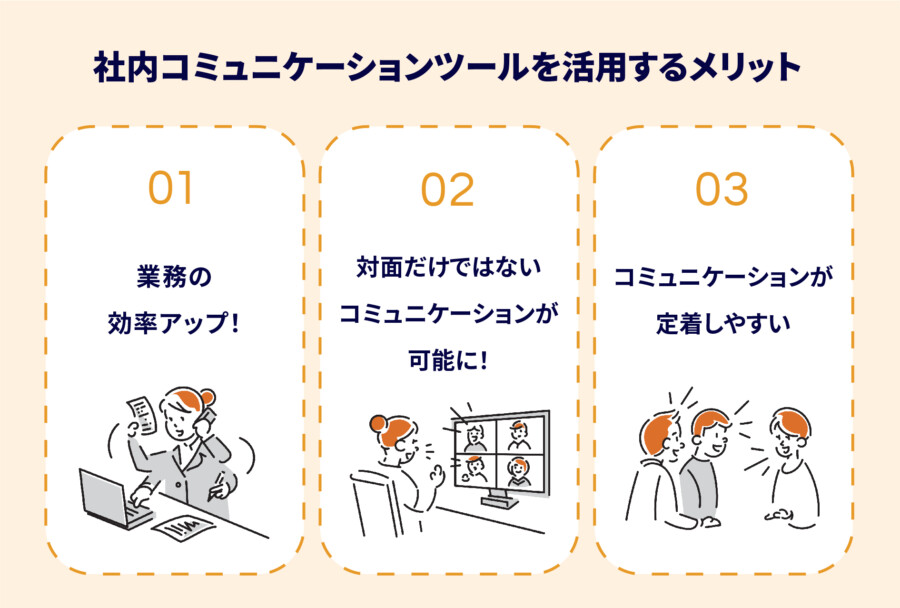

③社内チャットやオンラインツールの活用

リモートワークやハイブリッド勤務が広がるなかで、社内チャットやオンラインツールの活用は、風通しの良い職場づくりに欠かせない手段です。SlackやMicrosoft Teams、社内専用SNSなどを活用することで、業務のやりとりだけでなく、気軽な交流が生まれやすくなります。

例えば、雑談用のチャンネルを設けたり、スタンプや絵文字でリアクションを返したりすることで、形式ばらない会話が増え、ちょっとした共感やねぎらいが日常的に交わされるようになります。こうした柔らかいコミュニケーションが、心理的な距離を縮める効果を持ちます。

一方で、テキストベースのやりとりが苦手な人もいるため、ツールの使い方や投稿のルールをあらかじめ整えておくことも大切です。自由と配慮のバランスが取れたオンライン環境は、リアルと変わらない安心感を提供できます。

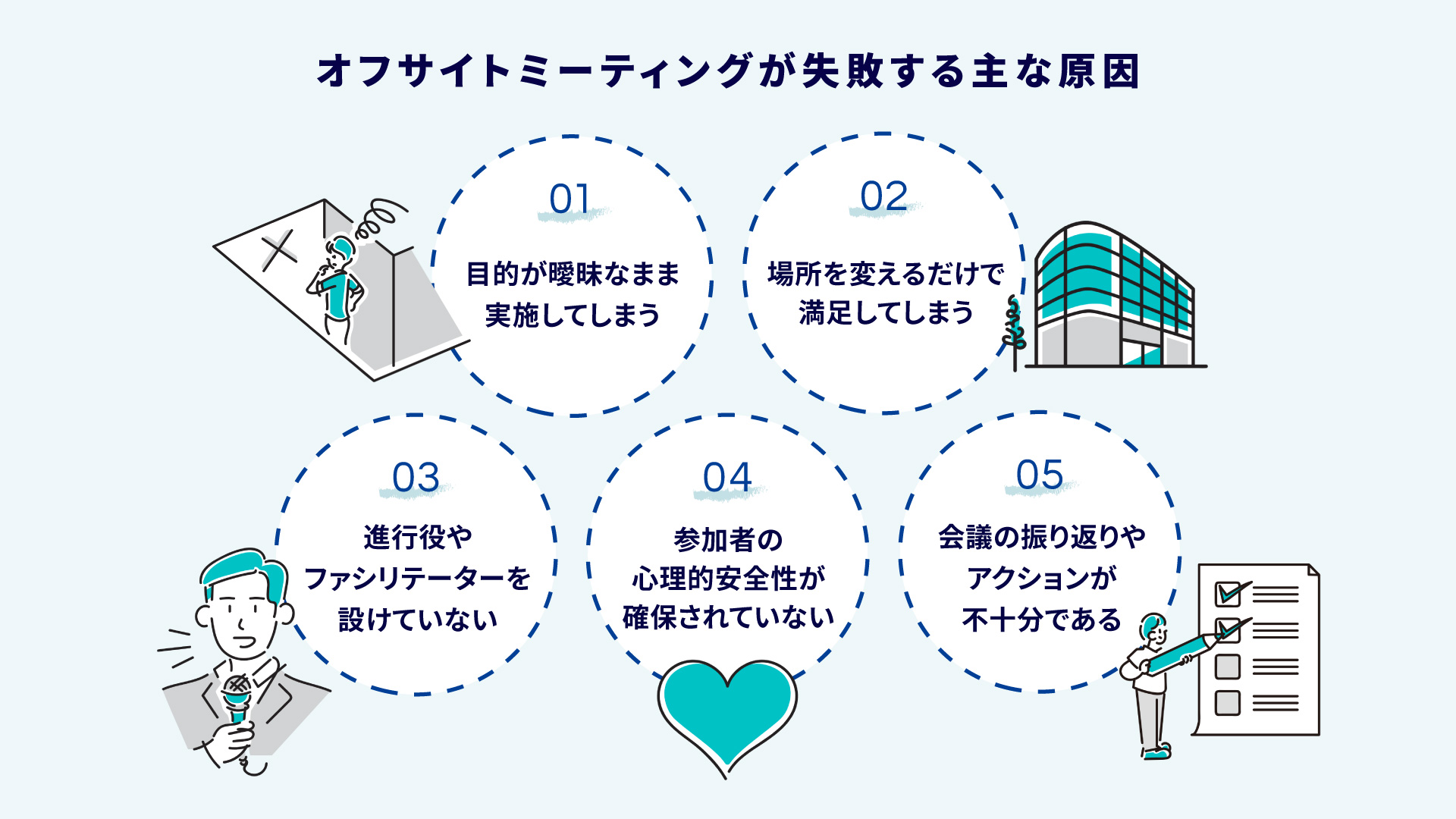

④社内イベント・ランチ会の設計

風通しの良い職場を育てるには、業務外での接点を増やすことも効果的です。特に部署や職種を越えたランチ会や交流イベントは、普段接点の少ないメンバー同士が気軽に話せる機会となり、日常のコミュニケーションを円滑にするきっかけになります。

例えば、月1回の部署横断ランチ会、ウェルカムランチ、季節イベントなどは、リラックスした空間での会話を生み出しやすく、心理的な距離を縮める助けとなります。参加を強制するのではなく、「気が向いたときに参加できる」柔らかな雰囲気をつくることが成功のカギです。

また、イベントそのものよりも、イベント後に雑談がしやすくなったり、「この前はありがとうございました」と声をかけるきっかけができたりすることが、組織の風通しを良くする本当の効果につながります。小さなつながりの積み重ねが、職場文化を自然に変えていきます。

⑤フリーアドレスや社長室廃止など空間の工夫

風通しの良い職場をつくるためには、人間関係や制度だけでなく、「空間」の工夫も重要です。物理的なレイアウトが変わることで、会話のきっかけや心理的な距離感にも大きな影響を与えることがあります。

例えば、フリーアドレスや共用のカフェスペースといった設計にすることで、普段接点の少ない社員同士の「偶然の会話」が生まれやすくなります。ちょっとした立ち話や情報交換が日常的に起こる環境は、自然な風通しを生む土壌になります。

また、社長室の廃止やガラス張りの会議室といった取り組みは、上下関係の「見えない壁」をなくす象徴的な仕掛けとしても効果的です。誰もが同じ空間で働いているという一体感が、組織全体の信頼関係にもつながっていきます。

デスクの固定席を見直すといった小さな工夫でも、職場の空気が変わるきっかけになります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

注意!風通しの良い職場環境が逆効果になるケースもある

これまで紹介してきた「風通しの良い職場」も、やり方を誤れば成果につながらず、かえって職場の緩みや制度の形骸化を招くことがあります。自由や柔軟性を重視するあまり、職場の秩序や緊張感が損なわれてしまうケースも少なくありません。

ここでは、「柔らかすぎる職場」「曖昧な施策」「自由の履き違え」といった視点から、風通しの良さが逆効果になるリスクを整理します。

- 職場の緊張感がなくなってしまう

- 自由すぎる雰囲気が生産性を落とす恐れがある

- 制度を導入しても形骸化する恐れがある

職場の緊張感がなくなってしまう

風通しの良い職場を目指すあまり、過剰にフラットな雰囲気が広がってしまうと、かえって業務への緊張感が失われることがあります。「風通しが良い=仲が良い=緩くても許される」といった誤解が生まれると、仕事に対する責任感や集中力が薄れてしまう恐れがあります。

また、「言いたいことを言える環境」が行き過ぎると、遠慮のない発言や無神経なコミュニケーションに発展し、かえって人間関係にヒビが入るケースもあります。心理的安全性を守るためには、「自由に発言して良い」と同時に「相手への配慮を忘れない」という意識を持たなければなりません。

重要なのは、安心感と緊張感のバランスを取ることです。「誰もが意見を言いやすい環境でありつつも、仕事に対しては一定の緊張感や責任を持ち続ける」この両立が、風通しの良さを“機能する文化”として根づかせるポイントになります。

自由すぎる雰囲気が生産性を落とす恐れがある

自由な働き方を推奨する風潮が広がる一方で、その自由さが行き過ぎると、かえって生産性を損なう結果につながることがあります。例えば、フレックスタイム制度や在宅勤務は、柔軟に働ける仕組みである反面、「チームとしての動きが見えにくい」「各自の目標意識に差が出る」といった課題を抱えやすくなります。

実際に、「誰が何の業務を担当しているのかが曖昧になった」「会議の時間を守る意識が薄れた」といった声が聞かれることもあります。自由な雰囲気が「放任」と受け取られてしまえば、協力や責任の意識が希薄になり、チームとしての成果にも悪影響を及ぼすでしょう。

こうした事態を防ぐには、最低限のルールを設けると同時に、目標や役割を明確に共有することが大切です。自由度と秩序を両立させることで、安心して主体的に動ける環境が整い、風通しの良さと生産性の向上を両立させやすくなります。

制度を導入しても形骸化する恐れがある

風通しを良くしようと制度を導入しても、その運用がともなっていなければ、かえって職場の信頼を損なう結果につながることがあります。例えば、1on1ミーティングや意見募集制度を導入しても、「上司が聞いているだけで何も変わらない」「結局、形だけで終わっている」といった声が出るケースも見受けられます。

意見が集まる環境が整っていたとしても、それを具体的なアクションに結びつける姿勢が見えなければ、従業員の不信感が強まり、制度そのものに対する期待値も下がってしまいます。「どうせ聞くだけだろう」と思われてしまえば、意見も出なくなり、逆効果になりかねません。

風通しを支える制度は、導入すること自体がゴールではなく、運用と改善のサイクルこそが本質です。現場の声を丁寧に拾い上げ、それに応じた行動を示すことが、制度の信頼性と職場全体の信頼関係を支える鍵になります。

まとめ|風通しの良い職場は対話環境の改善から整えよう

風通しの良い職場づくりは、日々のコミュニケーションと信頼の積み重ねから始まります。制度を整えるだけでなく、対話の文化を根づかせることが、チーム力や生産性の向上につながります。

Cultiveでは、「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、文化醸成の伴走プログラムを提供しています。

現場の声を引き出し、チームを活性化させたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)