チームダイナミクスとは

「チームダイナミクス」とは、組織内のメンバーがどのように関わり合い、その相互作用がどのように活動や雰囲気に及ぼす影響を示す概念です。

チームダイナミクスが良好であれば、共通の目標に向けた協力体制が築かれ、情報共有や意思決定が円滑に進みます。信頼関係が強まり意欲や創造性が高まることで、チーム全体の一体感も生まれやすいです。

一方で、リーダーシップの不足や不十分なコミュニケーションがあると、誤解や対立が生じやすくなり、生産性や雰囲気の低下を招く可能性があります。そのため、チームダイナミクスを理解し適切に整えることは、健全で成果を生み出す組織づくりに不可欠です。

クルト・レヴィンの理論がルーツ

チームダイナミクスのもとになっているのが、心理学者クルト・レヴィンの「場の理論」です。レヴィンは「人の行動は性格や能力だけでなく、その人を取り巻く環境によって変わる」と考えました。

例えば、普段は積極的に発言する人でも、 上司がいつも否定的だったり、意見を言うと空気が悪くなったりする職場は、だんだんメンバーが言葉を発しなくなってきます。逆にお互いに話をよく聞き意見を尊重し合えるチームでは、自然と前向きな行動が増えるでしょう。

このように周囲の雰囲気や人間関係が一人ひとりの行動に大きく影響するという視点が、チームダイナミクスにも活かされています。

グループダイナミクスとの違いとは

「チームダイナミクス」と「グループダイナミクス」は、どちらも人と人との関係性や集団の動き方に注目する考え方です。ただし、対象とする範囲や目的に違いがあります。

「グループダイナミクス」は、家族や友人、学校のクラス、地域コミュニティなど、あらゆる集団に当てはまる概念です。共通の目標がなくても、集団内での役割分担や感情の動き、影響の仕方といった人間関係全般をとらえます。

一方で「チームダイナミクス」は「共通の目標を持つチーム」に焦点を当てます。例えば、売上目標の達成や新規プロジェクトの推進など、成果を追求するチームです。役割分担や連携、意思決定の仕方など「働き方における関係性」が主な対象となります。

例を挙げると、友人グループは目的がなくても関係が成り立ちます。しかし職場のチームは、成果という共通目的があるからこそ関係が維持されます。

つまり「グループダイナミクス」は人間関係全般を広くとらえる概念であり、「チームダイナミクス」は目標達成に直結する動きを理解するための概念です。

企業・組織におけるチームダイナミクスの重要性

チームダイナミクスは、企業活動におけるさまざまな場面で成果と連携力を左右します。部署間の連携やプロジェクトの進行、会議での発言の活性化など、日常的な業務のなかでその影響が現れるでしょう。

ここでは、チームダイナミクスが組織にもたらす具体的なメリットについて紹介します。

- チームパフォーマンスを向上できる

- 企業理念や業務目標を円滑に共有できる

- 従業員同士のコミュニケーションを促進できる

- 心理的安全性や信頼関係の醸成を目指せる

- リモート・多様性のある職場づくりを目指せる

チームパフォーマンスを向上できる

チームダイナミクスが整うと、チーム全体のパフォーマンスが大きく向上します。関係性や役割分担が明確になることで「誰が何をすべきか」が自然に共有され、無駄な確認や重複作業が減るからです。判断や対応のスピードも早まり、全体としての行動が目標に向かって一貫しやすくなります。

例えば、新製品開発チームで設計・営業・マーケティングの担当者が互いの役割を理解し連携して動ければ、業務の効率が上がり成果までのスピードも向上するでしょう。

このようにチームダイナミクスの質が高い職場では、一人ひとりの力が発揮されやすくチーム全体の成果にもつながります。

企業理念や業務目標を円滑に共有できる

チームダイナミクスが良好な職場だと、経営層から発信される理念や業務目標が正確に伝わり、現場での解釈のズレが生じにくくなります。

特に重要なのは、目標の共有が単なる「伝達」ではなく、チーム内に「共通の目的意識」として根付くことです。これにより判断軸がそろい、組織全体の推進力が高まります。

例えば、中期経営目標をチームごとに具体化するワークショップの開催があります。それぞれの業務にどうつなげるかを自発的に考えることで、目標の納得感と実行力が大きく向上するでしょう。

従業員同士のコミュニケーションを促進できる

チームダイナミクスが機能している組織では、役職や部署といった垣根を越えて、自発的なやり取りが自然と増えていきます。

ここで重要なのは、単に会話の回数が増えるのではなく、互いの意図を正しく理解し合い必要な情報を効果的に共有できる「質の高いコミュニケーション」が育まれる点です。

例えば、プロジェクト状況を社内チャットでオープンに共有すれば、チーム全員が同じ情報をもとに判断でき意思決定のスピードが高まります。また、1on1ミーティングを活用して課題や不安を率直に話し合えば、信頼関係が深まり、誤解や不満を未然に防げるでしょう。

さらに、フィードバックを自然に伝え合える関係性があると、柔軟で前向きな組織文化が形成されます。チームダイナミクスは単なるコミュニケーションの活性化にとどまらず、組織全体の健全な成長につながります。

心理的安全性や信頼関係の醸成を目指せる

現場で成果を出すチームをつくるには、メンバーが失敗や異論を恐れず発言できる環境が不可欠です。心理的安全性は、日々の問題解決や新しいアイデアの創出につながります。

Googleの調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、高い成果を上げるチームには心理的安全性が共通していることが示されています。

その基盤となるのが信頼関係です。例えば意見が厳しく聞こえても「相手はチームの成長を願っている」と受け止められる信頼関係があれば、対話は前向きに進みます。

信頼とは、相手の意図を善意に基づいて理解できる状態です。関係づくりを重視することでチーム全体の安心感が高まり、結果として成果にも直結します。

リモート・多様性のある職場づくりを目指せる

テレワークやグローバル化が進む今、物理的な距離や文化的な違いを越えて信頼を育てるには、チームダイナミクスが欠かせません。関係性を意識しておくことで、離れていても一体感を保ちやすくなります。

そのために重要なのが「役割の明確化」「透明性の高いコミュニケーション」「定期的なフィードバック」です。3つを徹底することで信頼が育ち、リモート環境でも協力関係を築けます。

このような取り組みを重ねることで、ハイブリッドな職場でも信頼と協力が自然に育ち、強いチーム文化の形成へとつながるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

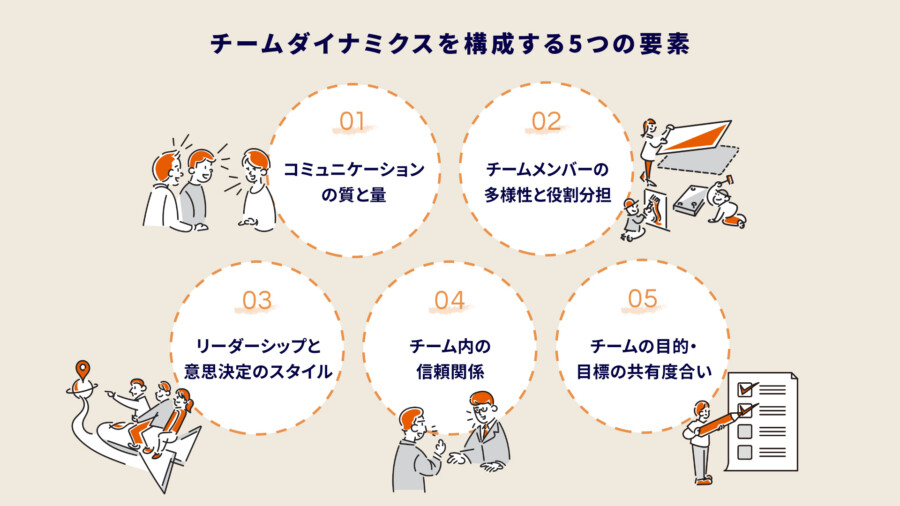

チームダイナミクスを構成する5つの要素

チームダイナミクスは目に見えにくい概念ですが、具体的には5つの要素によって構成されています。

- コミュニケーションの質と量

- チームメンバーの多様性と役割分担

- リーダーシップと意思決定のスタイル

- チーム内の信頼関係

- チームの目的・目標の共有度合い

それぞれ詳しく解説していきます!

1. コミュニケーションの質と量

チームダイナミクスを支えるためには、会話の量だけでなく質も大切です。情報が正確で双方向のフィードバックが習慣化されている環境では誤解や孤立が少なく、チームの信頼関係も築かれていきます。

反対に会話が少なすぎると情報が滞りメンバーが孤立しやすくなってしまいます。量が多くても目的を持たない雑談が中心だと、生産性がともないません。

重要なのは必要な情報が共有され、率直で建設的な対話が促進されることです。例えば定期的な1on1ミーティングで進捗や気がかりなことを確認し、チャットでオープンに情報を共有します。さらに議事録を全体で参照できるようにすると、誰もが同じ理解で動ける環境が整うでしょう。

このように質と量のバランスを考えたコミュニケーションはチームの活力となり、意思決定や問題解決の速度も上がります。

2. チームメンバーの多様性と役割分担

チームにおける多様性は、創造性や問題解決力を高めます。年齢や性格、バックグラウンド、専門スキルの異なるメンバーが集まることで、視点の幅が広がり、一人では思いつかないアイデアや解決策が生まれやすくなるからです。

しかし多様性があるだけでは機能しません。必要なのは各メンバーの特性や強みに合わせた「明確な役割分担」です。

例えば、自由な発想を得意とする人がアイデア出しを担い、論理的な思考ができる人が意見を整理し、実行力のある人が行動に移します。このように役割のバランスが取れているチームは意見が衝突しにくく、協力的に物事を進められるでしょう。

多様性と役割分担が両立している職場では、個々の力を活かし合うチームをつくれます。

3. リーダーシップと意思決定のスタイル

チームにおけるリーダーの存在は、チーム全体の方向性や機能性に大きな影響を与えます。リーダーの意思決定スタイルによってメンバーの関わり方やモチベーション、スピード感が変わるためです。

トップダウンで迅速に決断を下す方法もあれば、ボトムアップで現場の意見を吸い上げてから動く方法、合議制で全員の合意を重視するスタイルもあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、状況によって効果は異なります。

重要なのは「どのスタイルが優れているか」ではありません。緊急時には即断即決が求められますし、新しい事業やサービスの企画では多様な意見を取り入れるほうが成果につながる場合もあります。

チームの性質や課題に応じて最適な方法を選び取る「柔軟なリーダーシップ」こそ、チームが本来の力を発揮するために必要とされる資質です。

4. チーム内の信頼関係

チームの信頼関係は、発言しやすい雰囲気や失敗を受け入れる姿勢、相手の意見を尊重する態度といった日常的な行動にあらわれます。心理的安全性とも深く関係しており、安心して意見を出し合える環境には、健全なチームの土台が必要です。

反対に、信頼が欠けたチームでは、責任の押しつけ合いや、情報を共有しない、協力を拒むといった分断が起きやすくなります。

信頼を築くには、日常の小さな積み重ねが欠かせません。オンラインでの雑談の機会を設けたり、定期的なチームビルディングを行ったり、フィードバックを交換する習慣を取り入れることが有効です。

信頼は時間と意識の積み重ねによって育まれるものであり、強いチームを支える不可欠な要素といえます。

5. チームの目的・目標の共有度合い

チームとして「どこを目指すのか」が明確であり、それを全員が共通認識として持っているかどうかは、組織力を左右する重要なポイントです。目標が曖昧なままでは行動にズレが生じたり、個人プレーに陥ったりする恐れがあります。

チームで目標を共有するにあたって、以下のような工夫を取り入れてみましょう。

- チームや個人の目標を明確に定めるOKR(Objectives and Key Results)の導入

- 毎朝の朝礼で進捗を確認する時間を設ける

- ミッションボードをオフィスやオンラインスペースに掲示する

どれも、すぐに実践可能なアイデアです。共通のゴールを常に意識できる環境をつくり、ぜひチームの一体感と成果につなげてください。

チームダイナミクスを改善するための実践アプローチ

チームダイナミクスの重要性を理解したら、次に気になるのは「具体的に何をすればよいのか」という実践的なアクションではないでしょうか。

ここではすぐに取り組める改善施策を紹介します。

- 心理的安全性を高める仕組みづくり

- メンバーへの業務決定権や自由な働き方の付与

- 定期的なフィードバックと1on1の導入

- チームビルディング施策の導入

- ファシリテーションスキルの強化

心理的安全性を高める仕組みづくり

チーム内の安心感は、自由な意見交換と継続的な学びを促します。Googleの調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、安心して発言できる環境を持つチームほど、アイデア創出や知識共有が進むことが明らかになっています。

会議において「何を言っても否定されない」という雰囲気があれば、新しい提案や改善の意見は自然と生まれます。反対に、上司が常に主導して否定的な姿勢を示すと、メンバーは発言を控え、組織全体の学びが停滞しかねません。

安心感を高めるためには、形式にとらわれない対話の場や、失敗を責めない文化が欠かせません。心理的安全性は制度や仕組みだけでなく、日常の態度や関係性のなかで少しずつ築かれていきます。

メンバーへの業務決定権や自由な働き方の付与

チームの一体感や主体性は「自分で選べる余地」がある環境でこそ育まれます。すべてを上司の指示で動くのではなく、小さな裁量があることで、責任感とやりがいが生まれるからです。

業務量について上司と相談できたり、休暇のタイミングを自分で調整できたりするだけでも、メンバーは組織から信頼されていると感じエンゲージメントが高まります。

リモートワークやフレックスタイム制度の導入、個人の強みや志向に合わせて仕事の内容を調整するジョブクラフティングなどを取り入れてみましょう。自律性を尊重する職場では、協力関係も自然に生まれやすくなります。

定期的なフィードバックと1on1の導入

チーム内の信頼関係や相互理解を深めるには、フィードバックを日常的におこなう文化づくりが欠かせません。

特に効果的なのが、上司と部下の1on1ミーティングです。ただの進捗確認ではなく、対話を通じて課題や感情を共有することで心理的安全性が高まり、パフォーマンス向上にもつながります。

1on1を導入するときは以下のポイントを押さえましょう。

- 週1〜隔週程度で実施する

- 部下が話す時間を8割程度とする

- 評価ではなく成長支援を目的とする

業務の話だけでなく、キャリアの希望や悩みなども扱うことで、関係性が深まります。形式にとらわれすぎず、率直に話せる雰囲気づくりを意識しましょう。

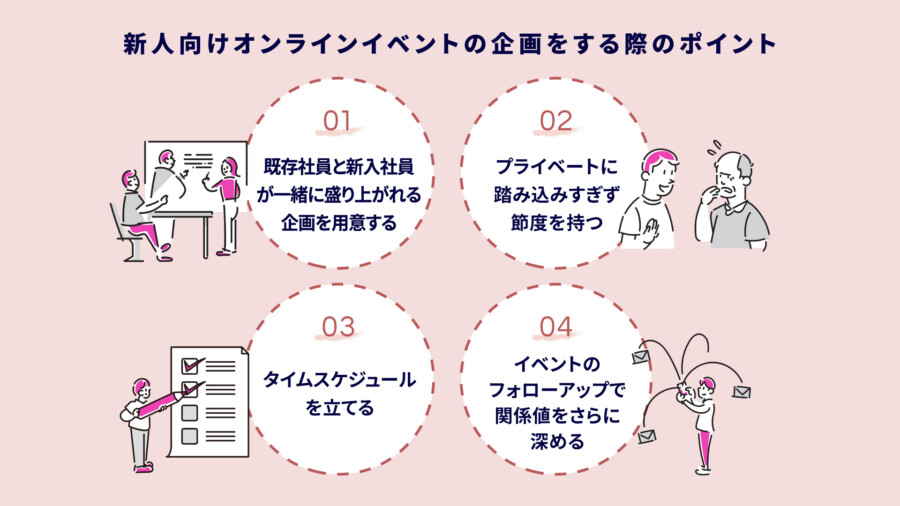

チームビルディング施策の導入

チームの関係性を深めるには業務内のやり取りだけでなく、日常業務の枠を超えた交流が効果的です。お互いの人柄や価値観を知ることで信頼感が高まり、仕事でも助け合いや相談がしやすくなります。特に初対面が多い部署やリモート環境では、このような機会が関係性構築のきっかけになりやすいです。

具体的には、BBQやボードゲーム、リトリート型の研修、相互インタビュー、感謝カードの交換などが挙げられます。

重要なのは、ただのイベントで終わらせず「業務が円滑になる関係性づくり」につなげる意識を持つことです。コストや時間をかけにくい職場でも、始業前の3分間で「感謝を伝える習慣」を取り入れるだけでも十分効果があります。

ファシリテーションスキルの強化

チームダイナミクスを高めるには、メンバーの意見を引き出し、対話を建設的にまとめる「ファシリテーション力」が欠かせません。特に会議やディスカッションでは「発言が一部に偏る」「結論が曖昧なまま終わる」といった課題が多くの現場で見られます。

こうした課題を解決するには以下の工夫が効果的です。

- 全員に発言の機会を与える

- 意見を否定せずにまず受け止める

- 話題の論点を整理して共有する

さらに、ホワイトボードやMiroなどのツールで内容を可視化すれば、議論の流れが明確になり、合意形成も進みやすくなります。ファシリテーションスキルは、社内の勉強会や外部トレーニングを通じて身につけることも可能です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

まとめ|チームづくりに悩んだらぜひCultiveへご相談を!

チームダイナミクスは組織の関係性や働き方を見直し、チーム全体の力を引き出します。信頼や対話の積み重ねは、成果とつながる企業文化づくりのうえで大切です。

Cultive(カルティブ)は、組織づくりの課題に寄り添いながら、心理的安全性やチーム力を高めるための施策設計・実行をサポートしています。

「自律的で風通しのよいチームを育てたい」

「関係性を強化し、組織力を高めたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひCultiveにご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)