組織イノベーションとは?意味と基本概念

イノベーションとは、新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、それらが社会に広く受け入れられることを指します。

経済学者シュンペーターは、イノベーションを以下の5つの種類に分類しており、単なる技術革新だけではなく、幅広い変革を意味する概念としてとらえられています。

- 「新しい生産物の創出」

- 「新しい生産方法の導入」

- 「新しい販売先・消費者の開拓」

- 「新しい供給源の獲得」

- 「新しい組織の実現」

組織イノベーションとは、この5つの分類のなかでも特に「新しい組織の実現」に焦点を当てたものです。具体的には、組織内部の構造や文化、仕組みを変革し、新しい価値や成果を生み出すことを意味します。

個人レベルの技術革新とは異なり、組織全体に関わる視点での変革を指しており、組織のあり方そのものを見直すアプローチです。

組織イノベーションと技術革新の違いとは

組織イノベーションと技術革新は密接に関連していますが、その本質は異なります。技術革新は主にプロダクトやサービス自体の変化を指し、新しい技術の導入や既存技術の改良によって実現されます。一方、組織イノベーションはそれらの技術革新を支える組織の変革を意味します。

例えば、AIやデジタル技術を導入する(技術革新)だけでは十分ではありません。その技術を活用できる人材の育成、新しい業務フローの構築、組織文化の変革といった組織イノベーションが伴わなければ、真の変革は実現できません。

両者が連携することで、技術の力を最大限に活用しながら、組織全体の競争力向上と持続的な成長を実現できます。技術革新が「何を変えるか」だとすれば、組織イノベーションは「どのように変えるか」を支える基盤となる重要な要素です。

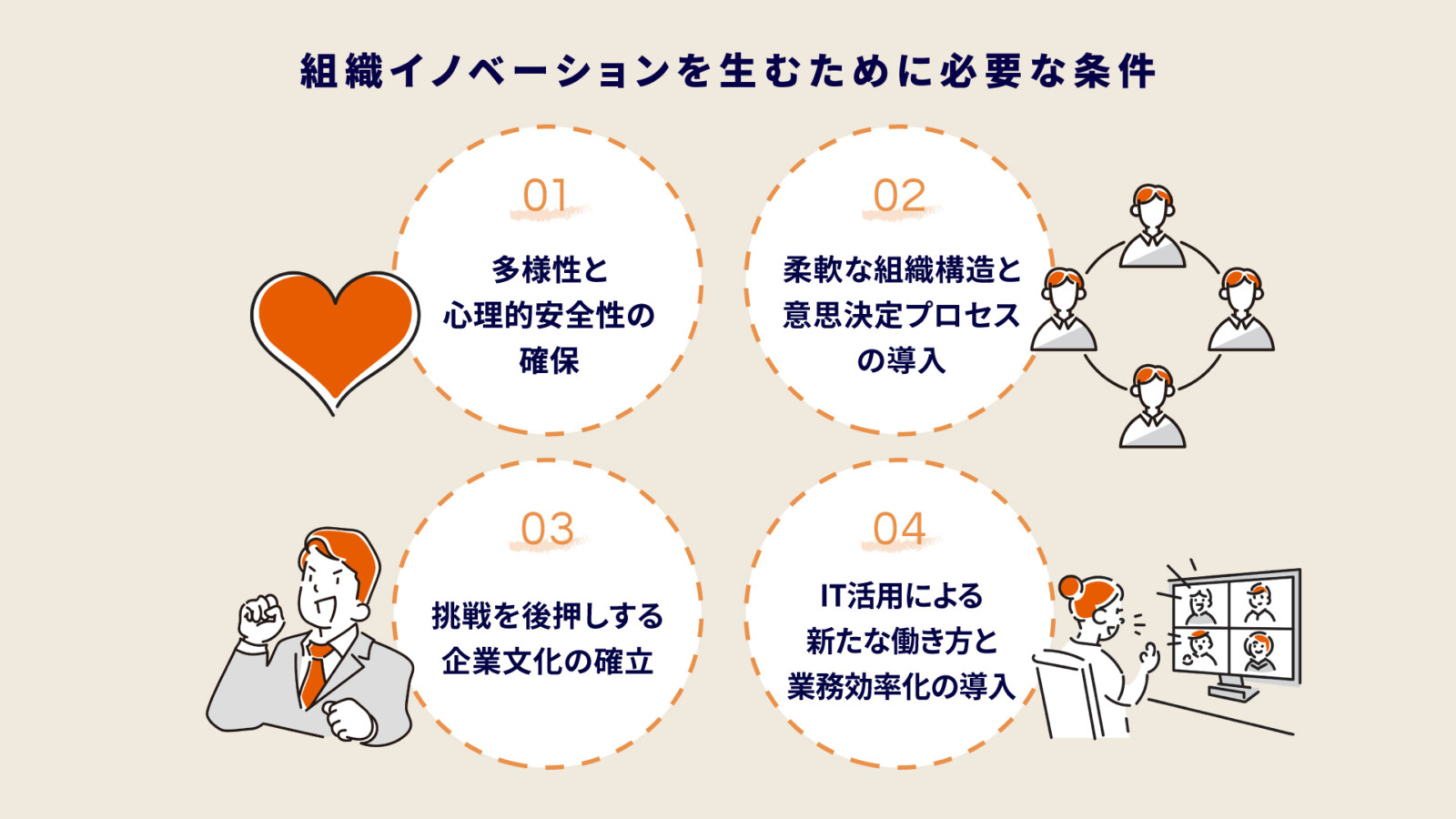

組織イノベーションを生むために必要な条件

組織イノベーションを実現するためには、いくつかの重要な条件が揃う必要があります。

以下に示す4つの要素を整備することで、イノベーションが自然に生まれやすい組織環境を構築できます。

- 多様性と心理的安全性の確保:さまざまな背景を持つメンバーが安心して発言できる環境

- 柔軟な組織構造と意思決定プロセスの導入:迅速な判断と現場への権限委譲

- 挑戦を後押しする企業文化の確立:失敗を恐れずチャレンジできる風土

- IT活用による新たな働き方と業務効率化の導入:テクノロジーを活用した組織運営の最適化

多様性と心理的安全性の確保

多様な価値観や背景を持つメンバーが組織にいれば、新しい視点で物事を考えられるようになり、イノベーションの創出につながります。同じタイプの人材ばかりが集まると、意見はまとまりやすいものの、新しいアイデアや視点が生まれにくくなってしまいます。

心理的安全性とは、チームメンバーが自分の考えや意見を安心して表現できる環境を指します。失敗しても責めるのではなく、よりよい方法を考え出そうという風潮がイノベーションにつながります。Googleのリサーチ結果でも、心理的安全性が高いチームほど高いパフォーマンスを発揮することが明らかになっています。

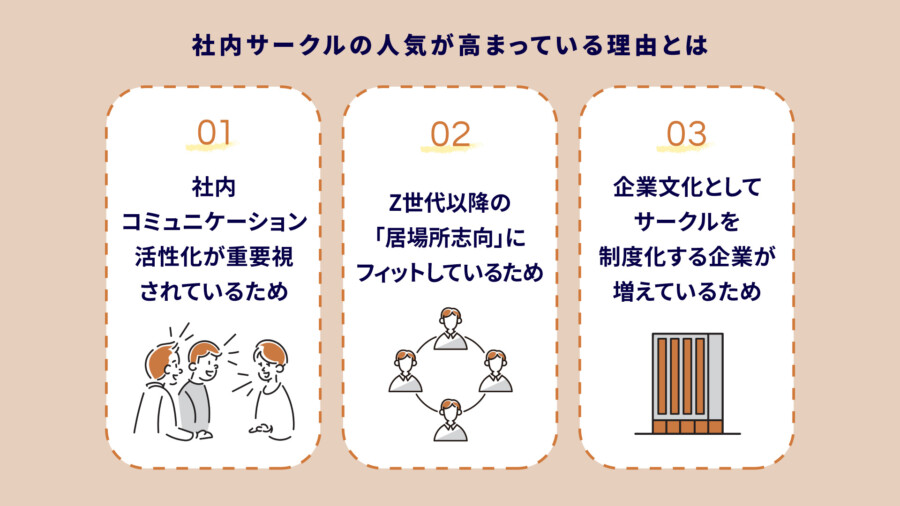

多様性と心理的安全性を確保するためには、採用段階での多様な人材の積極的な登用、オープンなコミュニケーションを促進する仕組みづくり、失敗から学ぶ文化の醸成が重要です。経営層が率先してこれらの価値観を示すことで、組織全体に浸透していきます。

柔軟な組織構造と意思決定プロセスの導入

世の中の変化に合わせて、自組織も常に変化させるべく、柔軟な組織体制や人員配置の変更が可能な状態をつくっておくことが重要です。硬直したヒエラルキーではなく、フラットで柔軟な組織構造がイノベーションを促進します。

意思決定の迅速化と現場への権限委譲により、市場の変化に素早く対応できる組織を構築することが可能です。これには、決裁権限の明確化、情報共有システムの整備、現場の判断を尊重する文化づくりが含まれます。

近年注目されているアジャイルやスクラムといった組織運営手法も、この柔軟性を実現する有効な方法です。短いサイクルでの振り返りと改善を繰り返すことで、変化に対応しながら継続的な価値創造を実現できます。

挑戦を後押しする企業文化の確立

チャレンジ精神を評価し、失敗から学ぶ風土の醸成が組織イノベーションには不可欠です。リスクをとるのを恐れるようになった企業文化を打破し、新しいことに挑戦できる環境を整備する必要があります。

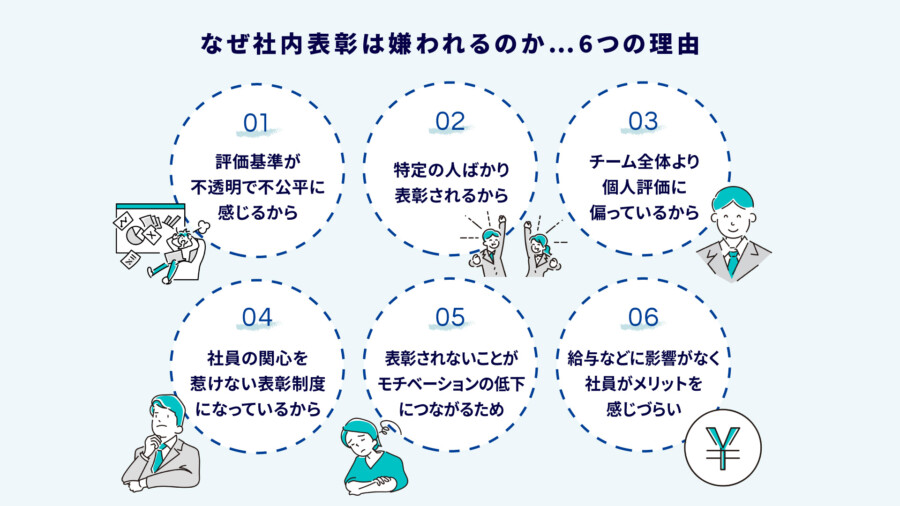

具体的なインセンティブ制度として、革新的なアイデアを評価する表彰制度や、失敗を恐れずチャレンジした取り組みを評価する人事制度の導入が効果的です。また、経営層が自らリスクを取って新しい取り組みを推進する姿勢を示すことで、組織全体の意識変革を促すことができます。

挑戦を後押しする文化は一朝一夕には築けません。継続的なメッセージ発信、成功事例の共有、失敗体験からの学びの蓄積を通じて、徐々に組織に根付かせていくことが重要です。

IT活用による新たな働き方と業務効率化の導入

デジタルツールやクラウドサービスなどのテクノロジー活用は、働き方改革と業務効率化を支え、組織イノベーションを加速する重要な要素です。リモートワークやハイブリッドワークの推進により、地理的制約を超えた多様な人材の活用や、柔軟な働き方の実現が可能になります。

最新のITトレンドとしては、AIを活用した業務自動化、ビッグデータ分析による意思決定支援、コラボレーションツールを活用したチーム連携の強化などが挙げられます。Microsoft TeamsやSlackといったコミュニケーションツール、NotionやMiroのような共同作業プラットフォームの活用により、組織の境界を越えた協働が促進されます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

組織イノベーションの具体例|国内外の成功事例3選

ここでは、組織イノベーションに成功した代表的な企業事例を3つご紹介します。それぞれ異なるアプローチでイノベーションを実現しており、自社への応用のヒントが得られるはずです。

- 富士フイルム:変化に対応した事業転換

- トヨタ:現場主導の改善文化

- ハイアール(中国):自律型組織でお客様のニーズに即応

事例① 富士フイルム|変化に対応した事業転換

富士フイルムは、デジタルカメラの普及によるフィルム需要の急激な減少という存亡の危機に直面しました。しかし、組織イノベーションにより見事な事業転換を実現した代表例として注目されています。

同社の成功要因は、長年培った化学技術と精密技術を他分野に応用する戦略的な技術転用にあります。

写真フィルムで培った技術基盤を活用し、医療機器分野では内視鏡やX線画像診断システム、化粧品分野では独自のコラーゲン技術を生かしたスキンケア製品へと事業領域を大胆に拡大しました。

組織面では、部門の壁を超えた横断的なプロジェクトチーム編成と、既存技術の新領域への応用を促進する柔軟な組織構造へと変革を推進しました。この結果、従来の写真事業に依存しない多角化企業として、持続的な成長を続けています。

事例② トヨタ|現場主導の改善文化

トヨタの組織イノベーションの核心は、現場メンバーが主体となる「カイゼン」文化にあります。トヨタ生産方式(TPS)では、製造現場の一人ひとりが日常業務のなかで問題を発見し、小さな改善を積み重ねることを奨励しています。

この文化の特徴は、現場メンバーに改善提案の権限と責任を与え、階層に関係なく誰もが問題解決に参加できる環境を構築している点です。年間数百万件にのぼる改善提案が現場から上がり、それらが製品品質向上、コスト削減、安全性向上といった具体的成果につながっています。

重要なのは、管理職が現場を統制するのではなく、現場の知恵を活かす仕組みづくりです。長期的視点で人材育成に投資し、現場メンバーの問題発見能力と改善スキルを継続的に向上させることで、組織全体の競争力強化を実現しています。

事例③ ハイアール(中国)|自律型組織でお客様のニーズに即応

中国の家電大手ハイアールは、従来の階層的組織を解体し、「人単合一」モデルと呼ばれる自律分散型組織への大胆な変革を実施しました。この組織イノベーションにより、市場変化への対応スピードとお客様満足度が劇的に向上しています。

同社は組織を数千の小規模な自律ユニットに分割し、各ユニットが独立した事業体としてお客様のニーズに直接対応する仕組みを構築しました。現場チームは上層部の承認を待つことなく、迅速な意思決定と製品開発が可能になり、市場投入スピードが大幅に短縮されています。

デジタルプラットフォームを活用した情報共有システムにより、各ユニット間の連携と知識共有も促進されました。現場主導の柔軟な組織運営とテクノロジーの融合により、従来の大企業では実現困難だった機敏性と革新性を両立させた組織変革の成功事例となっています。

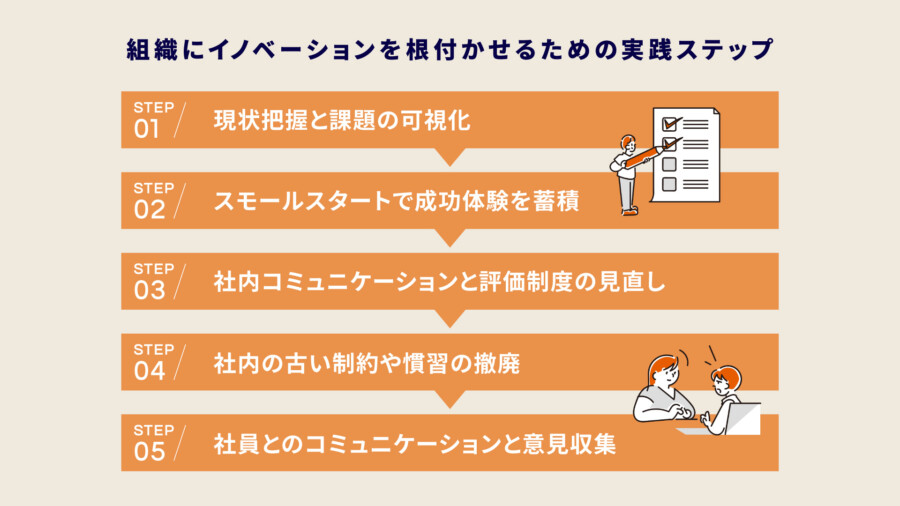

組織にイノベーションを根付かせるための実践ステップ

組織イノベーションを成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。

以下の5つのステップを順序立てて実行することで、持続可能なイノベーション文化を組織に根付かせることができます。

- 現状把握と課題の可視化

- スモールスタートで成功体験を蓄積

- 社内コミュニケーションと評価制度の見直し

- 社内の古い制約や慣習の撤廃

- メンバーとのコミュニケーションと意見収集

1. 現状把握と課題の可視化

組織イノベーションの第一歩は、組織内の現状を正確に把握することです。客観的なデータに基づいた現状分析により、真の課題や改善すべき点が明確になります。

具体的な手法としては、従業員アンケートによる意識調査、部門横断的なヒアリング、業務プロセスの詳細な分析、競合他社との比較分析などが有効です。これらの調査結果を統合することで、組織の強みと課題が明確になるでしょう。

課題の可視化により、問題の優先順位付けが可能になり、限られたリソースを最も効果的な改善活動に集中させることができます。また、データに基づいた現状認識は、組織変革に対する納得感を高め、変革への協力を得やすくする効果もあります。

2. スモールスタートで成功体験を蓄積

大規模な組織変革を一度におこなうのではなく、小さなプロジェクトや試みから始めて成功体験を積み重ねることが重要です。これにより、失敗リスクを最小限に抑えながら、メンバーのモチベーション向上と変革への信頼感を醸成できます。

スモールスタートの具体例としては、特定部門での業務改善プロジェクト、新しいコミュニケーションツールの試験導入、小規模なチーム編成での新規企画の実験などが挙げられます。これらの取り組みで得られた成功体験は、組織全体への横展開の基盤となります。

3.社内コミュニケーションと評価制度の見直し

オープンなコミュニケーションの促進は、イノベーション創出に不可欠な要素です。情報の透明性を高め、階層を越えた対話を促進することで、新しいアイデアが生まれやすい環境を構築できます。

評価制度の見直しでは、挑戦や創造性を奨励する仕組みづくりが重要です。具体例として、イノベーション提案に対する特別評価、失敗を許容する評価基準の設定、チーム成果を重視した評価システムの導入などが効果的です。

失敗を許容する風土づくりでは、「賢い失敗」と「愚かな失敗」を区別し、学習につながる挑戦的な失敗を評価する文化を醸成します。

4. 社内の古い制約や慣習の撤廃

イノベーションの妨げとなる古いルールや慣習、手続きの見直し・撤廃は、組織の柔軟性向上に直結します。特に、過度な承認プロセス、硬直した勤務体系、部門間の壁などは、スピーディな意思決定と創造的な活動を阻害する要因となります。

制約の撤廃では、まず現行のルールや手続きの棚卸しを行い、それぞれの存在意義を検証します。時代に合わなくなったものや、本来の目的を失ったものは積極的に廃止し、必要なものは現代的な方法にアップデートします。

5. メンバーとのコミュニケーションと意見収集

全階層のメンバーからの意見収集は、組織のボトムアップ型イノベーションを促進する重要な要素です。多様な視点を取り入れることで、経営層だけでは気付けない課題や機会を発見できます。

実践的な方法としては、定期的なワークショップの開催、意見箱やオンラインプラットフォームでの意見収集、部門を越えた交流会の実施、1on1ミーティングの充実などが効果的です。これらの活動により、メンバーの当事者意識と組織への貢献意欲を高めることができます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

組織イノベーションを推進する企業文化づくりならCultiveへ

組織イノベーションは、技術や仕組みの変革だけでなく、「人と文化」の変革が最も重要な要素であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。多様性と心理的安全性の確保、柔軟な組織構造の構築、挑戦を後押しする企業文化の醸成、そしてITを活用した効率的な働き方の実現。これらすべてが有機的に連携することで、持続可能なイノベーション組織を構築することが可能になります。

組織イノベーションに成功している企業は、それぞれ独自のアプローチを取りながらも、共通して「人を大切にする文化」を基盤としています。変革を担うメンバー一人ひとりが主体的に参加し、互いに協力し合いながら新しい価値を創造していく組織こそが、真のイノベーション組織といえるでしょう。

Cultiveでは、企業成長をサポートするようなより良い組織文化の醸成をお手伝いしています。

経営層や現場メンバーを含めた全社的なリサーチから組織の課題を可視化し、会社の“らしさ”を活かした理想的な組織を共に考えてまいります。

お悩み中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)