カルチャーサーベイとは?

カルチャーサーベイとは、組織文化や価値観、メンバーの行動特性、職場環境を科学的に調査・分析するツールです。

単なる満足度調査とは根本的に異なり、「組織の価値観がどの程度浸透しているか」「メンバー同士の信頼関係はどの程度構築されているか」「心理的安全性は確保されているか」「イノベーションを生み出す土壌があるか」といった、組織の深層部分を可視化します。

企業にとっての最大の目的は、組織の状態を客観的に把握し、データに基づいた科学的な組織改善を実現することです。

従来の主観的な判断ではなく、定量的なデータと定性的な洞察を組み合わせることで、より効果的な組織戦略を策定できるようになります。

カルチャーサーベイが注目される理由

以下の2つの理由から、多くの企業がカルチャーサーベイの導入を検討しています。

- 社員が自発的に成長する環境づくりを目指せるため

- 社員エンゲージメントを向上させられるため

順番に解説いたします。

社員が自発的に成長する環境づくりを目指せるため

自発的成長を促進するためにはその組織の「心理的安全性」と「透明性のあるコミュニケーション」が重要な要素となります。

ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授の研究によると、心理的安全性の高いチームは、そうでないチームと比較したときに、心理的安全性が高いチームの方が多くエラーを報告し、結果的により高いパフォーマンスを発揮することが明らかになっています。

カルチャーサーベイは、これらの要素を数値化することで組織の現状を客観視し、具体的な改善のきっかけを提供します。

例えば、フィードバック文化が弱いと判明した場合、1on1の頻度を増やしたり、称賛制度を導入したり、メンタリング制度を構築したりといった具体的な対策を講じることができます。これにより、メンバーが安心して挑戦でき、お互いに学び合える組織風土が育まれます。

社員エンゲージメントを向上させられるため

エンゲージメントとは、企業と社員の相互理解・相思相愛度合いのことで、業績・定着率・生産性に直結する重要な指標です。ギャラップ社の調査によると、エンゲージメントの高いメンバーは、そうでないメンバーと比較して売上高が18%、生産性が14%高いという結果が出ています。

カルチャーサーベイを通じて「社員の声を適切に拾う」→「データに基づいた対応をする」→「従業員との信頼感がアップする」→「さらに率直な意見が出やすくなる」という好循環を生み出せます。実際に、エンゲージメントスコア1ポイントの上昇につき、当期の営業利益率が0.35%上昇するという調査結果もあり、組織改善への投資が具体的な財務成果につながることが実証されています。

また、弊社と筑波大学『働く人への心理支援開発研究センター』が共同研究した結果でも、企業理念が浸透している組織では心理的安全性や相互理解が高まり、社員の思考や行動にポジティブな影響をもたらすことが報告されています。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

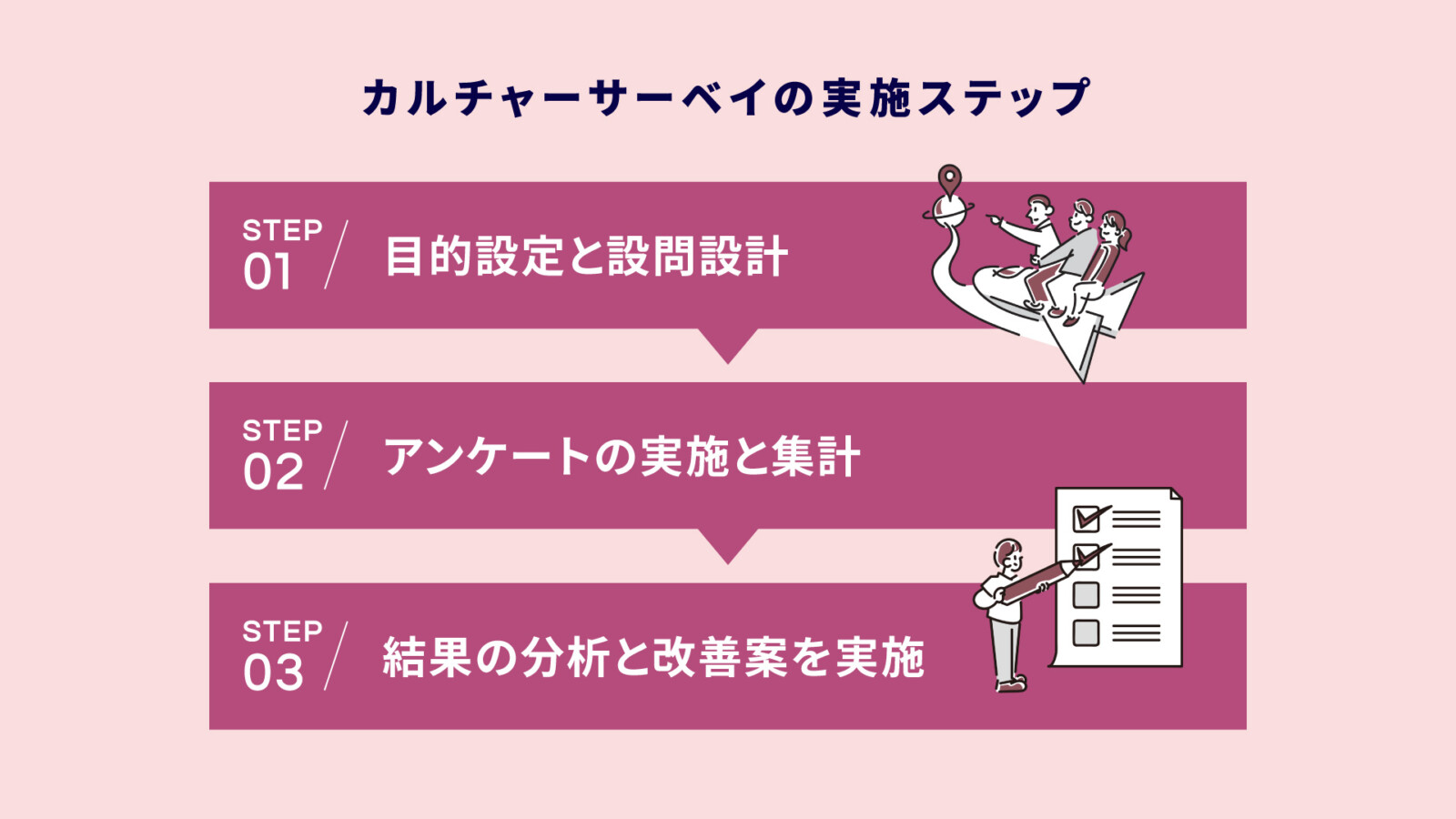

カルチャーサーベイの実施ステップ

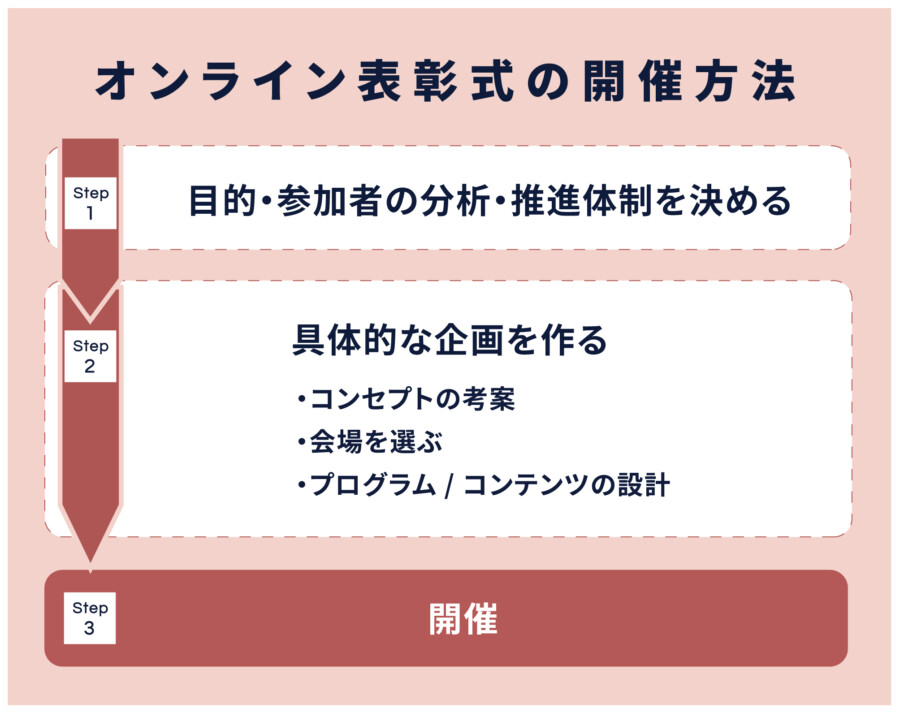

カルチャーサーベイを効果的に実施するための主要な3つのステップをご紹介します。

- 目的設定と設問設計

- アンケートの実施と集計

- 結果の分析と改善案を実施

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

1. 目的設定と設問設計

まず、なぜ調査をおこなうのか(目的)を明確にすることが最も重要です。

離職率対策、風通しの改善、企業理念の解像度アップやエンゲージメント向上など、解決したい課題を具体的に定めましょう。

設問設計では、具体性のある文言で偏りのない中立的な表現を使用し、5段階評価と自由記述を使い分けながら定量データと定性データの両方を収集できるようにしましょう。Wevoxなどの専用ツールを活用すると、研究に基づいた設問テンプレートが利用でき、設計の負担を軽減できます。

2. アンケートの実施と集計

実施時には匿名性を保証し、メンバーが回答しやすい条件を確保することが大切です。上司からの強制感は可能な限り軽減して、「組織をより良くするための大切な機会」として位置づけて依頼しましょう。事前に調査の意義を丁寧に説明し、結果をどのように活用するかを明示することで協力してもらいやすくなるでしょう。

また、集計の際には個人情報に気を配りながら、どのような意見や感想が集まっているかをそれぞれの年代/性別/部署/レイヤーなどでカテゴリー分けをして、現状の組織の特徴を掴めるようにしましょう。

3. 結果の分析と改善案を実施

分析では、上記に挙げたような部署別/職種別/勤続年数別などの切り口で傾向を把握します。数値データだけでなく、コメント欄の定性データも貴重な情報源になります。それぞれのカテゴリーで多い意見などを確認し、世代間や部署間のギャップを把握できるようにしましょう。

集計した結果から現状の組織課題を導き出し、施策案を立てていきましょう。この際に、メンバーと一緒に「具体的な改善アクション」を話し合うことで当事者意識も高まり、組織活性化の一助となることも期待できます。

改善施策を実施したあとは定期的にPDCAサイクルを回しながら、継続的な組織改善を推進していきましょう。

代表的なカルチャーサーベイツール3選

自社の目的や規模に応じて最適なツールを選択することが重要です。

以下に代表的な3つのツールの特徴をご紹介します。

- Wevox

- MotifyHR

- Unipos

Wevox

Wevoxは、アトラエ株式会社が提供しているもので、エンゲージメントサーベイの国内トップクラスの導入実績を誇るツールです。

KDDI・Money Forward・Sansanなどの成長企業を中心に活用されています。最大の特徴は、月1回・わずか3分で回答できるシンプルな設問構成と、リアルタイムでのデータ集計・可視化機能です。

さらに、AI機能を活用したサポートが充実しており、サーベイ結果を自動で解析して課題点を要約し、改善に向けたアクションプランまで提示してくれます。特に「心理的安全性」に注目した設計が評価されており、チームの健全性を科学的に可視化する点が強みです。

主な機能と特徴:

- 月1回・3分で完了する高頻度アンケート形式

- 結果はリアルタイムで自動集計・可視化

- 「心理的安全性」や「成長実感」など科学的に裏付けられた設問設計

- AIによる改善提案(レコメンド機能)

- 管理画面のUIも直感的で、ITリテラシーが高くなくても扱いやすい

- 多拠点・多部署で一元管理が可能

こんな企業におすすめ:

組織全体でエンゲージメントを高頻度にモニタリングしたい企業、迅速なフィードバックと改善を重視する企業。

MotifyHR

MotifyHRは、アックスコンサルティングが提供しているサービスで、サーベイ機能に加えて1on1支援や人事制度との連動が可能な、統合型の人材マネジメントツールです。最大の特長は、従業員の状態を「意欲」や「定着リスク」などの観点から分類し、モチベーションを低下させている要因まで分析できる点にあります。

診断は47問の設問を通じて行われ、結果に基づき従業員を4タイプに分類。これにより、管理職は一人ひとりに合ったコミュニケーションや指導方針を設定できます。1on1のログ機能や人事制度(評価・育成)との連動も可能で、単なる調査ではなく「組織マネジメントの実行支援ツール」としての側面が強いのも特徴です。

主な機能と特徴:

- 組織の健全度・課題を可視化する47問の組織診断

- 「意欲」「信頼感」「成長意欲」などの観点での4タイプ分類

- エンゲージメントサーベイと1on1支援の連動設計

- 人事評価制度との統合による一貫性のある組織運営

- 管理職のマネジメント育成支援機能あり

- 中小企業でも導入しやすい価格・設計

こんな企業におすすめ:

マネジメントの質を高めたい企業、管理職の育成や1on1ミーティングを強化したい組織。

Unipos

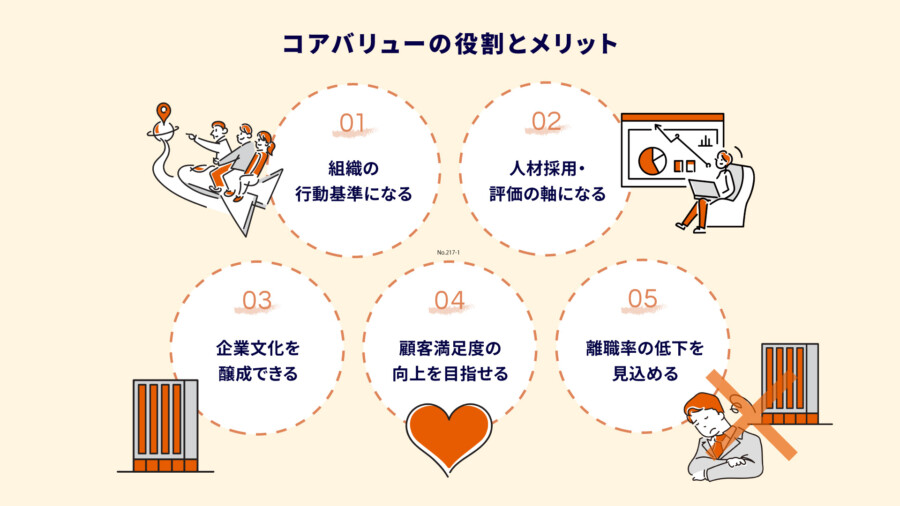

Uniposは、サーベイとは異なる角度から組織文化を醸成するユニークなツールです。特徴的なのは、「ピアボーナス」という制度を通じて、社員同士が日常的に賞賛・感謝の言葉を送り合い、それに対してポイント(ボーナス)を付与するという仕組みです。SlackやMicrosoft Teamsと連携して日々のコミュニケーションのなかで自然に活用される設計となっており、「数値化しにくい組織の温度感」を可視化できるものです。

カルチャーを言語化・習慣化させることができるため、ミッション・バリューの定着施策や、心理的安全性の向上、従業員同士の関係構築にも効果があります。

主な機能と特徴:

- ピアボーナス機能:感謝のメッセージ+ポイント付与

- 行動指針(カルチャー)の日常的な言語化

- リアルタイムでの称賛・可視化(社内SNS風)

- 組織のポジティブな行動を蓄積し、可視化データとして分析可能

- サーベイとの併用でカルチャー浸透を促進

こんな企業におすすめ:

バリュー浸透や称賛文化を強化したい企業、組織文化を定性的に可視化したい企業。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

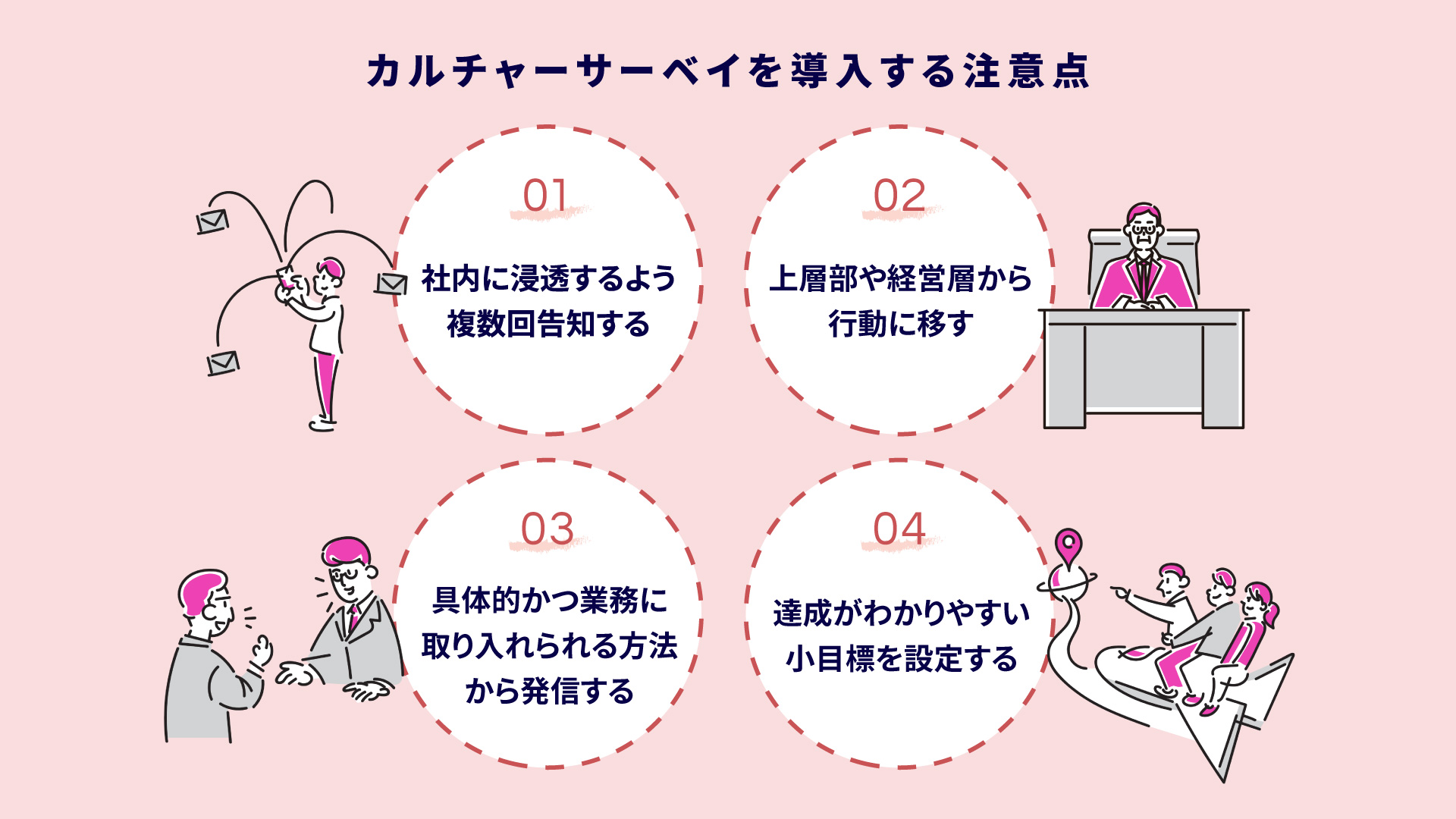

カルチャーサーベイを導入する注意点

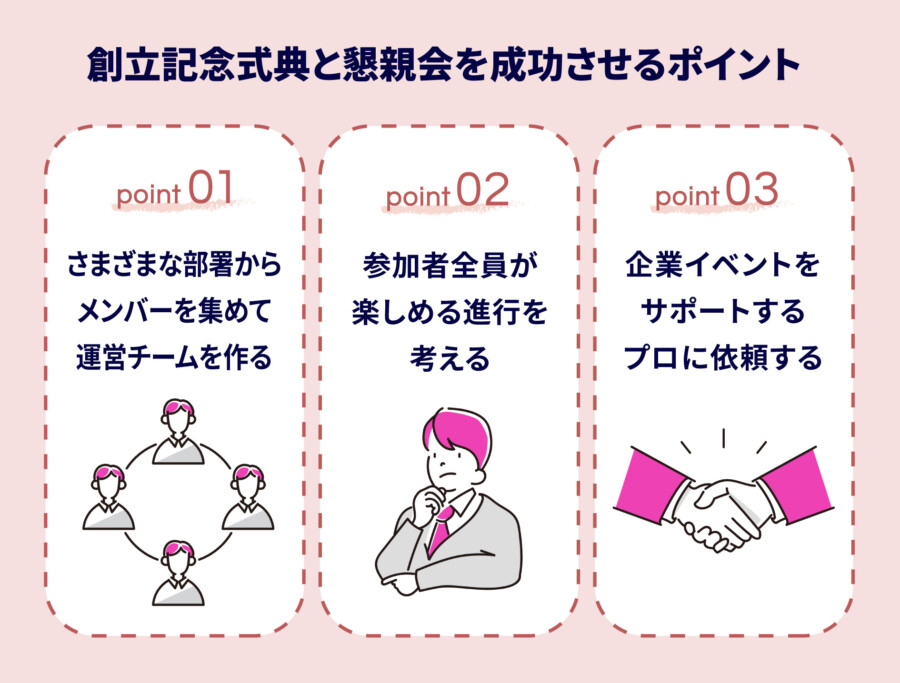

導入時の落とし穴や定着しない原因を理解し、効果的な運用を実現するための4つのポイントをお伝えします。

- 社内に浸透するよう複数回告知する

- 上層部や経営層から行動に移す

- 具体的かつ業務に取り入れられる方法から発信する

- 達成がわかりやすい小目標を設定する

社内に浸透するよう複数回告知する

サーベイなどの調査をするにあたって重要なのは、メンバーの素直な声や意見を回収するということです。

会社に対する不満や不安であったとしても、その声に謙虚に耳を傾けて改善していかなければ組織成長は叶いません。そのためには、会社や上長の目を気にしている「耳触りのいい声」が集まっても効果がありません。

サーベイを導入したい理由、組織としてどのような課題感を解決したいと思っているか、そのために素直な声を集めたいことなどを繰り返し伝えて、メンバーが回答する意義を理解できるようにしましょう。

また、個人のプライバシーを守ることや集計結果の活用方法なども明確に周知して、協力することへの心理的ハードルを下げることも大切です。

これらは、朝会などの定例会や社内メール、社内ポータルなどを活用しながら開始前の予告や開始当日のリマインドなどといったふうに複数回告知していくようにしましょう。

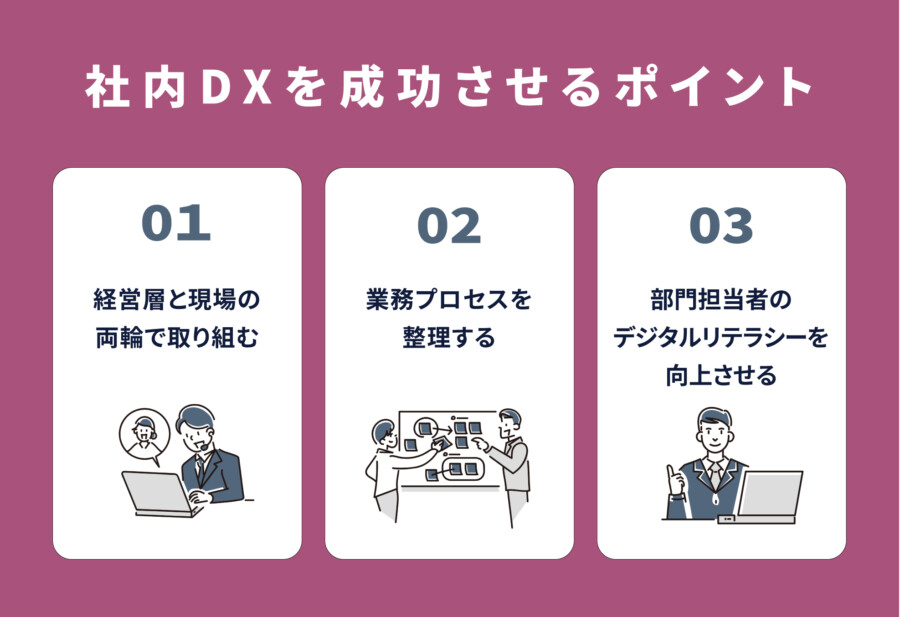

上層部や経営層から行動に移す

サーベイを導入して組織課題が明らかになっても、現場だけの動きでは真の組織改善は実現できません。まずは経営層が率先してデータをもとに議論し、改善に取り組む姿勢を示すことが重要です。

サーベイ結果をもとに経営陣が考えたこと、その中で出た施策案などをメンバーに共有し、組織をより良くするために本気で取り組もうとしているというメッセージを伝えるところから組織改善は始まります。

例えば、役員会でのサーベイ報告を定例化したり、経営陣が現場との対話を増やしたり、定期的なメンバーからのフィードバック回収機会を設けるような具体的な行動が大切になってきます。さらに改善施策の進捗を定期的に全社に報告し、継続的なコミットメントを可視化することが重要となります。

具体的かつ業務に取り入れられる方法から発信する

抽象的な改善(例:「風通しを良くしよう」)ではなく、業務レベルに落とし込んだ具体策を実行することが大切です。

例えば、毎朝5分の雑談タイム導入、1on1でのフィードバック設問の活用、なんでも相談できるチーム振り返り会の実施など、実行しやすい施策から始めましょう。

日々の業務の中でもメンバーが実践しやすい内容にすることで、組織改善への前向きな参加を促進できます。改善策の検討時には、各部署の業務特性や時間的制約を考慮し、現場の意見を積極的に取り入れることも成功の鍵となります。

また、施策の効果測定方法も事前に設計し、次回サーベイで改善度合いを確認できる仕組みを整えることで、継続的な改善サイクルを構築できます。

さらに、見落とされがちな理念の体現行動を称賛する文化づくりや、優れた取り組みをメンバーが学習できる機会なども全社的に取り組んでいくことをおすすめします。そうした機会を通してメンバーの中での行動イメージが育まれ、高いレベルでの体現行動につながり、ひいては会社のブランド力の底上げが実現していきます。

達成がわかりやすい小目標を設定する

「組織文化を変える」という目標を達成するためには長い時間がかかり、定期的な見直しやブラッシュアップも必要になります。

継続して取り組んでいくためには効果測定がしやすい短期的な目標もあわせて設定するようにしましょう。

例えば「3ヵ月後にエンゲージメントスコア+5%」「月1回チームミーティングの実施率100%」などの定量的なものになります。

こうすることでPDCAも回しやすくなり、改善文化が根づいていきます。小さな成功体験を積み重ねることは、メンバーの自信と組織への信頼を育む上でも大切なポイントになります。

目標設定時には各チームの現状スコアを基準とし、現実的かつ挑戦的なレベルに調整することが重要です。また達成した小目標は社内で積極的に共有し、成功事例として他チームの参考にすることで、全社的な改善モチベーションを向上させることができます。

組織課題の把握とより良い文化づくりなら、Cultiveへ!

カルチャーサーベイは、組織の状態を客観的に把握し、メンバーが自発的に成長できる環境を整えるための第一歩です。

この記事で紹介した内容を参考に、会社の想いとメンバーの想いがつながり合う素敵な企業文化づくりに挑戦してみてください。

また、Cultiveでは独自開発したサーベイを通した組織の現状把握と、そこから導き出されるより良い企業文化づくりのサポートを行っております。

会社の想いや組織課題、目指している世界観、そしてメンバーの本音をヒアリングしながら、企業も社員も幸せに成長できるような文化づくりをお手伝いいたします。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチにして、メンバーと分かち合えるようなストーリーに変えてー。

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまでー。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

企業の文化形成やエンゲージメント施策をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)