ミスコミュニケーションとは

ミスコミュニケーションとは、伝えたつもりのことが伝わっていなかったり、受け取った側が別の意味に解釈してしまったりするいわゆるすれ違いのことです。

たとえば、ビジネスシーンでよくある「なるべく早めに」といった表現。期日を明確にせず曖昧にしているせいで、上司と部下でまったく異なるスピード感として受け取っていることも多いですよね。

ミスコミュニケーションにおいて特徴的なのは、当事者同士が「ちゃんと伝えた」「しっかり理解した」と思っている点です。つまり、表面的には問題がなさそうに見えても、実は深い誤解が潜んでいる…。そんなズレがあとになってトラブルとして表面化するのが、ミスコミュニケーションのやっかいなところです。

チャットやメールなどでのやりとりが増えた近年、小さな言葉のニュアンスの違いから大きなすれ違いが生まれることも珍しくありません。

「了解です」の一言に込められた解釈の違いが、後に大きな齟齬を生むケースもあります。

コミュニケーションエラーとの違いと使い分け方

一見似た言葉ですが、コミュニケーションエラーは「間違って送った」「添付し忘れた」といった明らかなミスのこと。

誰が見ても「うまくいっていない」とわかる、一時的で明確なトラブルです。

一方でミスコミュニケーションは、ぱっと見では問題が見えにくいのが特徴。やりとり自体は成立しているようでも、意図や認識がズレたまま進んでしまうため、あとになって「そんなつもりじゃなかった」と気づくパターンが多いのです。

たとえば「資料を添付し忘れた」のはエラー、「提出内容が相手の期待とズレていた」のはミスコミュニケーションだといえます。操作ミスか解釈のズレか、この違いを意識して使い分けると状況の整理がしやすくなるでしょう。

コミュニケーションギャップとの違いと使い分け方

コミュニケーションギャップは、価値観や前提の違いによる「背景的なズレ」のこと。

世代や立場、文化の違いから、そもそも言葉の意味や重みが食い違っている状態を指します。

対してミスコミュニケーションは、そのギャップをうまく埋められなかったことで起こる「結果のズレ」です。本来理解できたはずのものが、双方のギャップにより意図が伝わらず認識がズレてしまったとき発生するものだといえます。

たとえば、上司と部下で「何を優先すべきか」の価値観が異なるのはギャップ。それを指示したつもりになって、部下が違う業務を先にやってしまったら、それはミスコミュニケーションです。

ディスコミュニケーションとの違いと使い分け方

ディスコミュニケーションは、「話さない」「伝えない」など、意図的にコミュニケーションを避けたり遮断したりすることを指します。

たとえば、報告をしない、連携を断つ、無視するといった行動です。

これに対してミスコミュニケーションは、むしろ伝えようとしているのに伝わらないこと。意思疎通しようとする姿勢はあるものの、言葉や文脈がうまくかみ合わずに誤解が生まれてしまう状態です。

ビジネスシーンにおいては、ディスコミュニケーションよりもミスコミュニケーションの方がよく見られます。

意図の有無が大きな違いであり、ディスコミュニケーションは対話そのものを拒否している状態、ミスコミュニケーションは対話の中でズレが生じている状態だと考えるとわかりやすいでしょう。

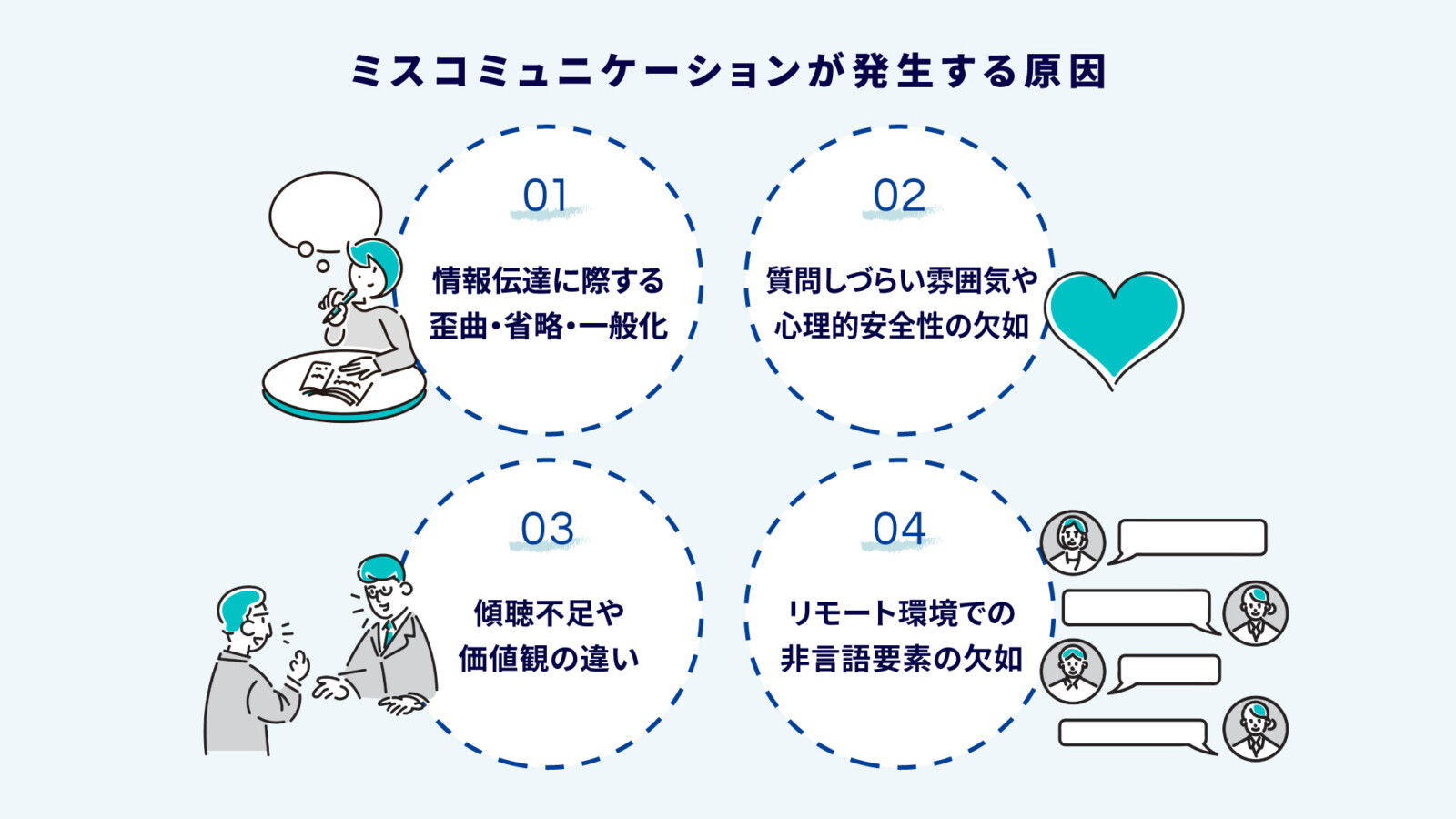

ミスコミュニケーションが発生する原因

ミスコミュニケーションの発生には共通する原因があります。

これらの原因を理解することで、問題の根本的な解決策を見つけられるでしょう。

- 情報伝達における歪曲・省略・一般化

- 質問しづらい雰囲気や心理的安全性の欠如

- 傾聴不足や価値観の違い

- リモート環境での非言語要素の欠如

ここでは、それぞれについて詳しく解説します。

情報伝達に際する歪曲・省略・一般化

人間の脳は、情報を処理する際に「歪曲」「省略」「一般化」という無意識の変換を行っています。

これは心理学でも指摘される認知のクセで、日常的なミスコミュニケーションの原因となります。

たとえば「検討してください」という言葉を「進めてよい」と都合よく解釈してしまうのが歪曲。

長い指示の一部だけを記憶し、他の条件を見落とすのが省略。限定的な注意を「いつもダメ出しされる」と受け取るのが一般化です。

こういった変換は無意識で起こりますし、場合によってはポジティブに働くため一概に悪いものだとは言えません。

そのため伝える側・受け取る側ともに、認識のズレが起きやすいという前提で確認を丁寧に行うことが重要です。

質問しづらい雰囲気や心理的安全性の欠如

「こんなこと聞いていいのかな?」「空気を読んで黙るべきかも…」

そんな遠慮や不安がある職場では必要な確認がされず、ミスコミュニケーションが起きやすくなります。

とくに階層関係が強い組織では、部下が「わからない」と言いづらくなり、曖昧な理解のまま仕事を進めてしまうことも。

結果として納期や品質にズレが生まれ、大きな手戻りにつながります。

反対に、心理的安全性が高い環境では「質問しても大丈夫」という安心感があるため、誤解が早めに解消されます。

ミスコミュニケーションを防ぐ第一歩は、「なんでも聞いていい雰囲気」をつくることです。

傾聴不足や価値観の違い

相手の話を「聞いているつもり」でも、自分の解釈で理解していることは少なくありません。

よく言う傾聴とは、相手の立場や意図をそのまま受け止めることですが、現実には自分の経験や価値観で意味づけしてしまう人が多いです。

また、世代間や職種ごとの価値観の違いも、ミスコミュニケーションの火種になります。

たとえば営業とエンジニアでは、「迅速な対応」の基準が異なります。すれ違いに気づかないまま会話が進むと、不満や誤解を生む原因に。

相手の言葉の表面だけでなく、「前提や背景は違うかもしれない」と意識することが、認識のズレを防ぐ一歩です。

リモート環境での非言語要素の欠如

テレワークでは、表情や声のトーンといった非言語の情報が伝わりづらくなりますね。

たとえばチャットでの「承知しました」という何気ない一言が、冷たい印象として受け取られてしまうこともあります。

本来、対面でのコミュニケーションにおける表情や身ぶり、ちょっとした間合いは言葉以上に気持ちや意図を補うものです。

リモート環境ではそれが省かれてしまうため、文面や話し方に細やかな配慮が求められます。

また、回線トラブルや音声の遅延も誤解のもと。伝えたと思っても、相手が聞き取れていないこともあります。

非対面こそ、こまめな確認と気遣いが重要なのです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

ミスコミュニケーションによる影響やリスク

ミスコミュニケーションを軽く見ていると、個人間の小さなすれ違いが組織全体の大きな問題に発展する可能性があるので要注意。

ここでは、具体的な影響とリスクについて詳しく解説します。

- 職場での生産性低下

- 人間関係の悪化や信頼の崩壊

- 重大な業務ミスやクレームにつながるリスク

企業の競争力や信頼性への悪影響を出さないように、それぞれ詳しく見ていきましょう。

職場での生産性低下

業務の意図が正しく共有されていないと、手戻りややり直しが発生し生産性が大きく損なわれます。

たとえば「シンプルなデザインで」と依頼しても、人によって受け取り方が異なり結果として全面的な修正が必要になるケースもあります。

また、議題の解釈が異なるまま会議を進めてしまうと、時間を浪費しただけで目的を果たせず終わることも。

資料作成でも指示が曖昧だと何度も修正が必要になり、短時間で終わるはずの業務に何倍もの工数がかかります。

こうした非効率の積み重ねは、最終的に組織全体のコスト増や業績低下につながります。

人間関係の悪化や信頼の崩壊

小さな認識のズレでも、放置されると人間関係に大きなひびが入ります。

「そんなつもりじゃなかったのに」といった行き違いが繰り返されると、「話が通じない人」といったレッテルが貼られてしまうことも…。

また報連相が減り、相談しづらい雰囲気が生まれるとさらに誤解は深まって信頼が崩壊していきます。

感情的な対立に発展すれば、職場全体の空気も悪化し、業務効率が落ちる原因にもなるでしょう。

こういった環境は、離職率の上昇やチーム分断といった深刻な問題を引き起こすリスクもあるので要注意です。

重大な業務ミスやクレームにつながるリスク

社内での伝達ミスは、最終的に外部の顧客や取引先に重大な影響を及ぼす可能性があります。

たとえば納期や仕様の伝達がズレていれば、クレームや信頼喪失につながることもあるでしょう。

また営業と製造の間で納品時期の解釈が異なっていた結果、顧客から厳しい指摘を受けるケースも少なくありません。

責任の押し付け合いが始まり、組織の内外で混乱を招きます。

特に医療や金融などの分野では、こうしたミスが法令違反や安全性の問題に発展し、企業の存続を脅かす事態につながる可能性もあるのです。

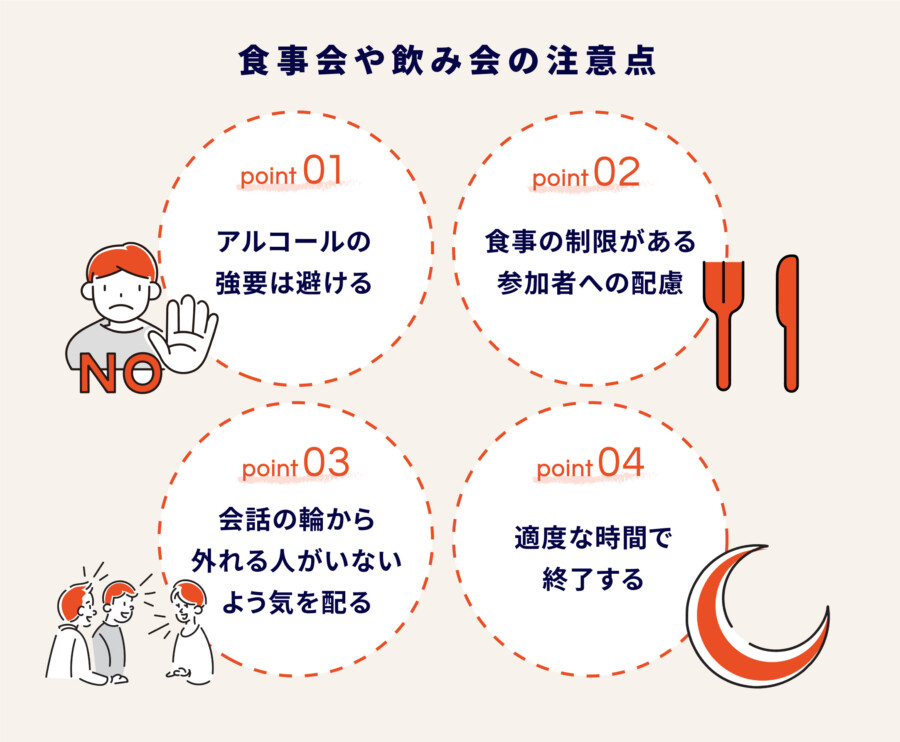

ミスコミュニケーションを防ぐ方法

効果的なミスコミュニケーション対策は、今日からでも実践できる具体的な手法が数多く存在します。

以下では、実用性が高く取り入れやすい防止方法を紹介します。

- 5W1Hを意識して伝える

- 伝達事項は繰り返しリマインドする

- 形容詞ではなく具体的な数値で伝える

- コミュニケーション習慣を徹底する

- チャットや議事録など記録ツールを活用する

- ミスコミュニケーションの失敗事例を共有する

これらの方法を組み合わせることで、組織全体のコミュニケーション品質を大幅に向上させることができます。

5W1Hを意識して伝える

「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」といった5W1Hを意識するだけで、情報の伝わり方が格段に変わります。

たとえば「提案資料を作成してください」では曖昧ですが、「来週水曜の午前にある商談で使う資料を15ページ以内で、競合との違いがわかる内容で作成してください」といった具体性を持たせることで、誤解や手戻りはほぼなくなるでしょう。

とくに、プロジェクト指示や依頼事項においては、伝える側の意図が正確に届くように設計することが重要です。要件を具体化することで、受け手の行動も的確になり、チーム全体の成果が安定します。

伝達事項は繰り返しリマインドする

コミュニケーションにおいて、「一度伝えたから大丈夫」という前提は危険です。

人間の記憶は不確かで、重要な情報ほど繰り返し伝える必要があります。

たとえば、納期のリマインドを1週間前・前日・当日と複数回おこなうだけで、うっかりミスのリスクを大きく減らせます。

また、定期的な週報や日報の中で繰り返し触れることで、自然と情報が定着していきます。単なる繰り返しではなく、最新の状況や進捗を加味して再確認することが、効果的なリマインドのコツです。

形容詞ではなく具体的な数値で伝える

ミスコミュニケーションを防ぐには、感覚的な言葉ではなく具体的な数値や基準で伝えることが重要です。

「なるべく早く」や「それなりに」といった曖昧な表現は、人によって解釈が分かれやすく、認識のズレを生み出します。

たとえば納期については、「明日の17時まで」「今週金曜の正午まで」と、時間を明確に示すことが基本です。

品質も「良い感じで」とするのではなく、「〇〇の案件と同等水準で」といったように、過去の事例や具体的な指標を提示すると伝わりやすくなります。

同様に、数量や規模も「たくさん」「少し」ではなく、「30個以上」「A4用紙3枚以内」「予算の10%以内」などの数値で明示しましょう。

数字は言葉よりも共通認識を作りやすく、結果として手戻りや不満を減らし、仕事全体の精度が高まります。

コミュニケーション習慣を徹底する

基本的なコミュニケーションを丁寧に行うことも、ミスを防ぐ大切な手段です。

報告・連絡・相談をはじめ、フィードバックや復唱などを日常的に実践することで、情報のズレや勘違いの発生を減らすことができます。

なかでも、とくに効果的なのが復唱です。重要な指示や決定事項を受け取ったとき、「つまり、来週月曜までに初稿を提出し、火曜に会議で共有ということですね」と自分の理解を口に出して確認することで、相手と認識が一致しているかすり合わせられます。

また、プロジェクトの途中で中間報告の時間を設けると、理解度や進行方向をすり合わせることができ、大きな手戻りを避けられるでしょう。

こういった習慣をチームでルール化し、新メンバーにも伝えることで、組織全体のコミュニケーション力が底上げされます。

チャットや議事録など記録ツールを活用する

やり取りの記録を残すことも、誤解を防ぐうえで非常に有効です。

口頭での会話だけでは、時間が経つと内容が曖昧になりがちで、解釈が歪んでいくことも少なくありません。

たとえば対面や電話での話し合いのあとに、チャットで「さきほどの件、◯◯という認識で合っていますか?」と要点を送れば、記録としても残りますし、認識の一致確認にもつながります。SlackやTeamsを活用してプロジェクト別にチャンネルを設けておけば、情報の整理・検索も簡単です。

そう考えると、議事録を取ることも欠かせませんね。

誰が何を決めて、次回までに何をするのかといった記録があるだけで、責任や期待値が明確になります。

こちらもAsanaやTrelloといったタスク管理ツールもあわせて活用すれば、作業の進捗と担当者が可視化されるので、「聞いてない」「忘れていた」といった事態が防げるでしょう。

ミスコミュニケーションの失敗事例を共有する

組織として成長するには、失敗を共有して学びに変える姿勢が欠かせません。

ミスコミュニケーションの事例を振り返り、なぜ起きたのか・どうすれば防げたかをチームで話し合うことが、再発防止につながります。

たとえば「メールでの指示が曖昧で、期待と違う成果物が出てきた」という事例があったとします。

このとき、「どの部分があいまいだったのか」「どう表現すればズレなかったのか」と具体的に検討することで、次回に活かす学びになるのです。

その一方で「この伝え方でうまくいった」「このタイミングでの確認が効果的だった」といった成功事例も共有することで、チームとして良い知見も積み上がるでしょう。

とくにこういった事例は、定例会や新人研修などで活用することで、経験の浅いメンバーの成長にも寄与します。

継続的に更新・共有することで、組織全体のコミュニケーションの質が高まっていくはずです。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

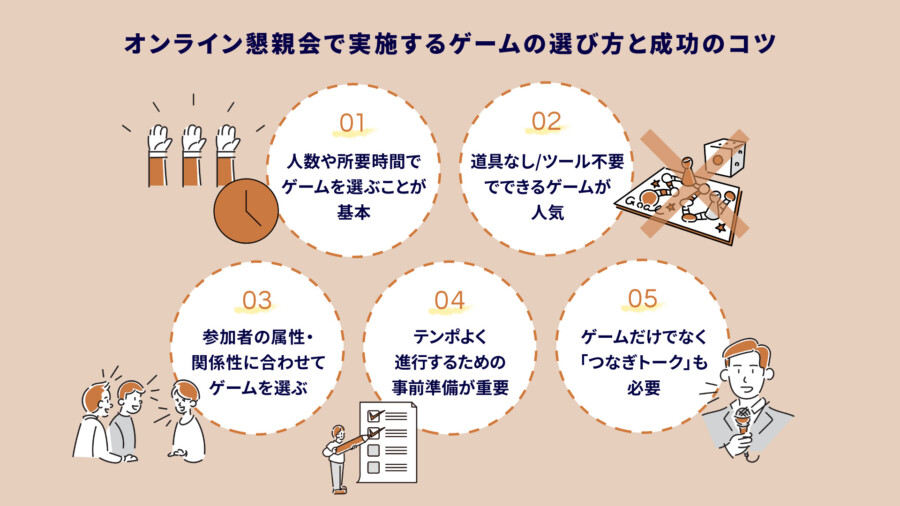

チームワークを育む社内施策ならCultiveへ!

本記事ではミスコミュニケーションが単なる個人的な問題ではなく、組織全体の生産性や信頼関係に深刻な影響を与える構造的な問題であることを説明しました。ミスコミュニケーションの解消は、現代のビジネスシーンでは避けて通れない課題です。

重要なのは、完璧なコミュニケーションを目指すのではなく、継続的な改善を通じてミスコミュニケーションのリスクを最小限に抑えること。組織の文化として「確認することは当然」「質問することは歓迎される」という環境を構築し、心理的安全性を確保することが、長期的な成功につながります。

記事内で紹介した方法を参考に、皆様の職場でもより良いコミュニケーション環境の構築に取り組んでいただければ幸いです。

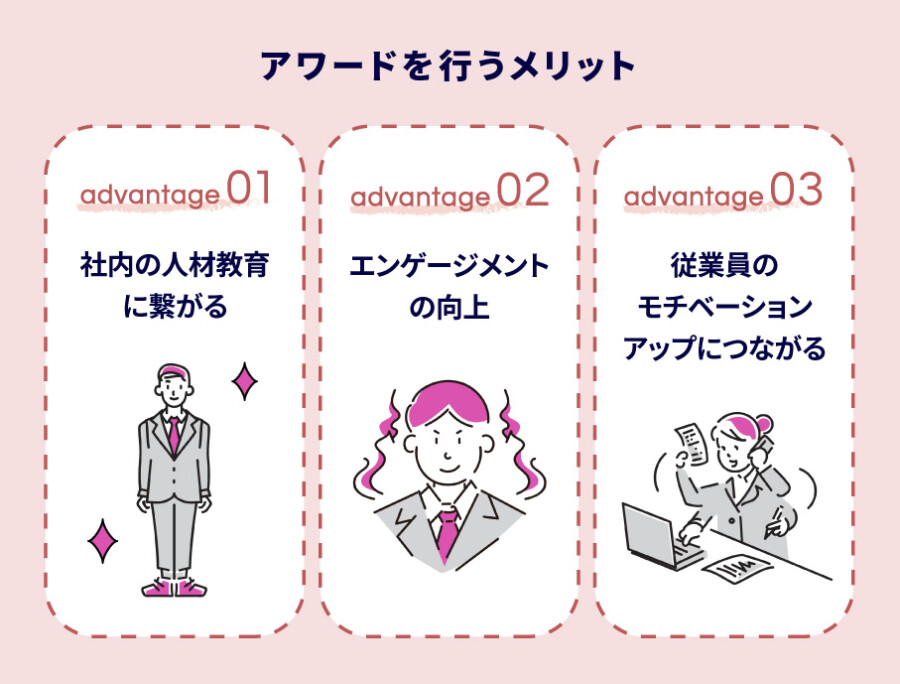

Cultive(カルティブ)では、「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、組織の課題やフェーズに応じたイベントの企画・運営をサポートしています。

企業ごとの「らしさ」や価値観を深く理解し、その想いを言語と体験に落とし込むイベントやコミュニケーション施策を、完全オーダーメイドで企画・運営をご提案します。

「部署や世代を越えたコミュニケーションを育みたい」「リモート環境でも一体感を感じられる場が欲しい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)