コンフリクトマネジメントとは

コンフリクトマネジメントとは、組織やチーム内で発生する対立や衝突を適切にコントロール・解決するための考え方とプロセスのことです。

「コンフリクト(Conflict)」は対立や衝突を意味し、これを「マネジメント(Management)」することで、建設的な結果を生み出すことを目指します。

職場でよく見られるコンフリクトの例として、部署間での意見対立、上司と部下の考え方の違い、プロジェクトの進め方に関する議論、業務の優先順位をめぐる衝突などが挙げられます。従来、このような対立は「悪いもの」「避けるべきもの」として扱われがちでした。

しかし、コンフリクトマネジメントでは、対立を単なる「悪」としてとらえるのではなく、「建設的な違い」として位置づけます。

異なる視点や意見の衝突は、新しいアイデアを生み出したり、問題の本質を明らかにしたりする貴重な機会でもあります。

重要なのは、対立を完全に回避することではなく、それをいかに建設的な方向に導き、組織やチームの成長につなげるかということです。

なぜコンフリクトマネジメントが重要なのか

コンフリクトマネジメントが重要視される理由は、対立の放置が組織に深刻な悪影響をもたらすためです。

適切に対処されない対立は、メンバー間の信頼関係を損ない、コミュニケーションの質を低下させ、最終的にはチーム全体の生産性低下や優秀な人材の離職につながります。

一方で、コンフリクトを適切に扱うことができれば、創造的な議論が生まれ、多様な視点から問題を検討することで、よりよい解決策を見つけることができます。また、率直な意見交換ができる環境は心理的安全性の向上にもつながり、メンバーが安心して自分の考えを表現できる職場文化の形成に貢献します。さらに、対立を建設的に解決した経験は、チーム全体の問題解決能力を向上させ、将来的な課題に対する対応力も強化されます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

コンフリクトマネジメントの効果

コンフリクトマネジメントを適切に実践することで、組織は複数の重要な効果を期待できます。

対立を建設的に解決することで、職場環境の改善、人材の定着、コスト削減という相乗効果が生まれます。

- 離職率の低下を目指せる

- 風通しのよい職場環境を目指せる

- 社員の教育・採用コストを抑えられる

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

離職率の低下を目指せる

適切なコンフリクトマネジメントは、メンバーの離職率低下に大きく貢献します。職場での対立が放置されると、当事者だけでなく周囲のメンバーにもストレスが蓄積し、職場への満足度が低下します。特に、上司との関係性に問題を抱えたり、同僚との衝突が解決されないまま続いたりすると、優秀な人材ほど他の選択肢を求めて転職を検討する傾向があります。

コンフリクトマネジメントにより、対立が早期に発見・解決されることで、メンバーは「この職場では問題があってもきちんと解決される」という安心感を持つことができます。また、自分の意見が尊重され、建設的な議論ができる環境は、仕事へのやりがいや組織への愛着を高めます。結果として、メンバーの定着率が向上し、組織の安定性と継続性が確保されます。

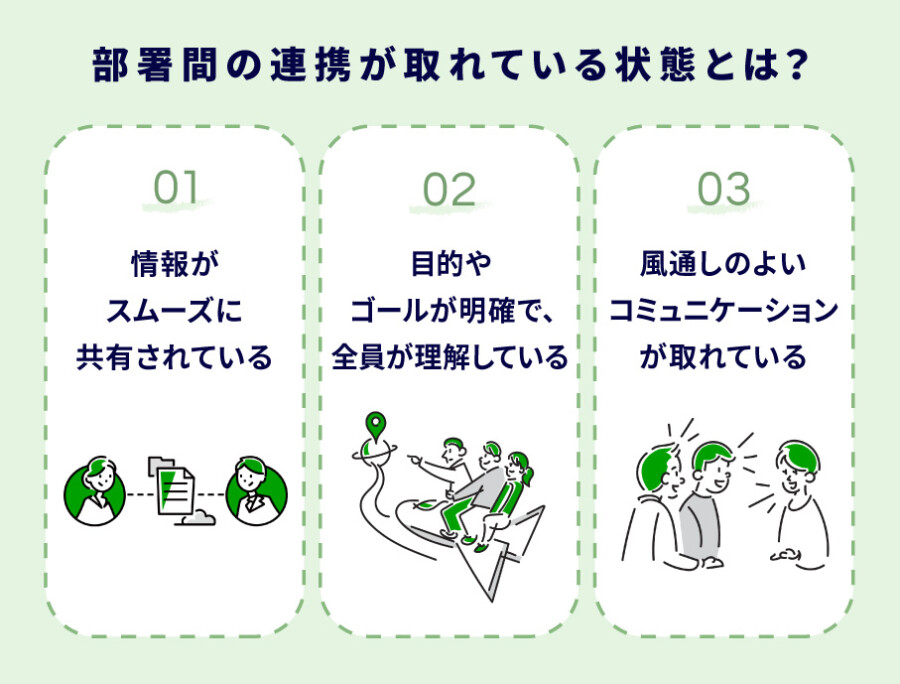

風通しのよい職場環境を目指せる

コンフリクトマネジメントの実践により、率直な意見交換ができる風通しのよい職場環境が形成されます。対立を恐れることなく、建設的な議論ができる文化が根付くと、メンバーは積極的にアイデアを提案し、問題点を指摘することができるようになります。

この環境では、階級や立場に関係なく、誰もが自分の考えを表現でき、それが適切に検討される仕組みが整います。また、異なる意見が歓迎される文化は、イノベーションの創出にもつながります。多様な視点からの議論により、従来の方法にとらわれない新しい解決策や改善案が生まれやすくなります。さらに、透明性の高いコミュニケーションにより、組織内の情報共有が促進され、意思決定の質も向上します。

社員の教育・採用コストを抑えられる

コンフリクトマネジメントによる離職率の低下は、直接的に採用コストと教育コストの削減につながります。新しい人材の採用には、求人広告費、面接官の人件費、採用決定までの時間コストなど、多額の費用が発生します。また、新入社員の教育・研修にも相当な投資が必要です。

既存メンバーの定着により、これらのコストを大幅に削減できます。さらに、経験豊富なメンバーが長期間在籍することで、組織の知識やノウハウが蓄積され、業務効率が向上します。また、安定したチーム構成により、プロジェクトの継続性が保たれ、お客様との関係性も維持しやすくなります。結果として、短期的なコスト削減だけでなく、長期的な組織力の向上という投資効果も期待できます。

コンフリクトマネジメントの5つの基本手法

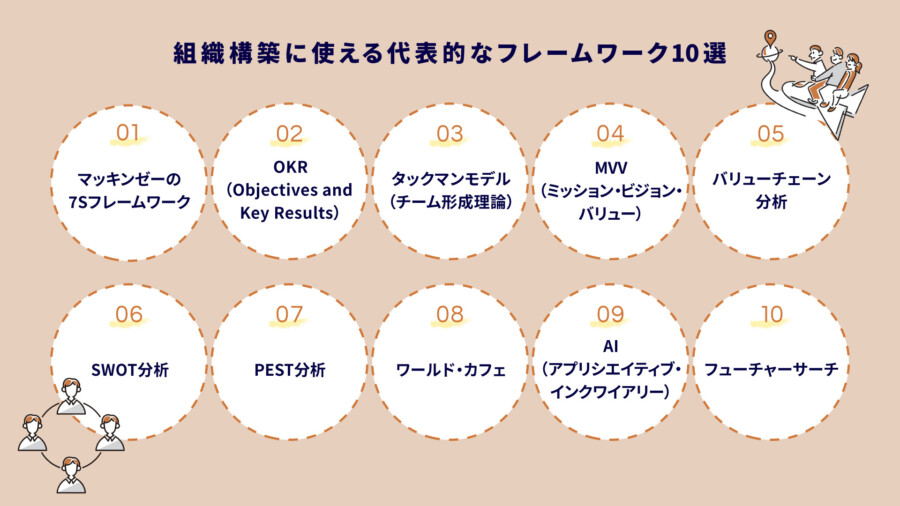

コンフリクトマネジメントの実践において、トーマス・キルマン・モデル(TKI)は最も広く活用されている理論的フレームワークです。このモデルでは、対立への対応方法を5つのスタイルに分類し、状況に応じて最適な手法を選択することを提案しています。

- 回避(Avoiding)

- 競争(Competing)

- 妥協(Compromising)

- 協調(Accommodating)

- 協働(Collaborating)

ひとつずつ詳しく解説します。

1. 回避(Avoiding)

回避は、対立から距離を置き、直接的な対応を避ける手法です。問題を先送りにしたり、議論を避けたりすることで、一時的に緊張状態を回避します。この手法は、感情が高ぶっている状況でクールダウンの時間が必要な場合や、対立の問題が比較的軽微で自然に解決される可能性が高い場合に有効です。

ただし、回避を多用すると、根本的な問題が解決されないまま蓄積し、より深刻な対立に発展するリスクがあります。また、重要な問題を放置することで、組織の意思決定が遅れたり、メンバーの不満が増大したりする可能性もあります。回避は短期的な戦術として使用し、適切なタイミングで他の手法に切り替えることが重要です。緊急性が低く、他の問題の解決を優先すべき状況では、戦略的な選択肢となり得ます。

2. 競争(Competing)

競争は、自分の立場や意見を強く主張し、相手に譲歩を求める手法です。目標達成に向けて強いリーダーシップを発揮し、迅速な意思決定をおこなう際に効果的です。緊急事態や危機的状況において、明確な方向性を示す必要がある場合や、譲れない重要な原則や価値観が関わる場合に適用されます。

しかし、競争的なアプローチを頻繁に使用すると、相手との関係性が悪化したり、一方的な解決となって相手の不満が残ったりする可能性があります。また、パワーバランスが偏った状況では、弱い立場の意見が無視される危険性もあります。競争手法は、組織の方針決定や倫理的な問題において、妥協が許されない場合の最終手段として位置づけるべきです。使用後は関係性の修復に努めることが大切です。

3. 妥協(Compromising)

妥協は、双方が部分的に譲歩し合い、中間的な解決策を見つける手法です。完全な満足は得られないものの、お互いが受け入れ可能な結果を目指します。時間的制約があるなかで迅速な解決が求められる場合や、双方の要求が同程度に重要で、どちらも完全に無視することができない状況で有効です。

妥協の利点は、比較的公平感があり、双方が一定の成果を得られることです。また、交渉プロセスを通じて相互理解が深まる可能性もあります。ただし、根本的な問題解決にはならない場合が多く、双方が本当に望む結果からは遠ざかる可能性があります。また、安易な妥協は、よりよい解決策を見つける機会を逸することにもつながります。妥協は一時的な解決策として活用し、将来的によりよい解決を模索する姿勢を保つことが重要です。

4. 協調(Accommodating)

協調は、相手の要求や意見を優先し、自分の立場をあと回しにする手法です。関係性の維持を重視し、相手の満足を優先することで、長期的な信頼関係を築くことを目指します。相手との関係性が非常に重要で、争点となっている問題が自分にとってそれほど重要でない場合や、将来的な協力をえるために「貸し」を作りたい場合に効果的です。

協調的なアプローチは、チームの和を保ち、相手からの信頼を獲得する効果があります。また、多様性を尊重する姿勢を示すことで、包容力のあるリーダーシップを発揮できます。しかし、自分の重要な利益や原則を犠牲にしすぎると、長期的には不満が蓄積したり、自分の意見が軽視されるパターンが定着したりする危険性があります。協調は戦略的に使用し、重要な場面では自分の立場もしっかりと主張するバランス感覚が求められます。

5. 協働(Collaborating)

協働は、双方の要求や利益を満たす創造的な解決策を見つけることを目指す手法です。Win-Winの関係性を構築し、対立を新しいアイデアや改善の機会として活用します。問題が複雑で、双方の利益が重要な場合や、長期的な関係性を重視する場合に最も効果的です。

協働的なアプローチでは、まず双方の真の需要や懸念を深く理解することから始めます。表面的な要求の背後にある本質的なニーズを探ることで、従来の選択肢にとらわれない革新的な解決策を見つけることができます。このプロセスを通じて、相互理解が深まり、信頼関係も強化されます。ただし、協働には時間と労力が必要で、すべての状況に適用できるわけではありません。相手が協力的でない場合や、緊急性が非常に高い場合には、他の手法を選択する必要があります。

参考文献:永谷裕子 サービスサイエンスのアプローチでのアジャイル・チーム・ビルディング 北海道大学 2017年 3月23日

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

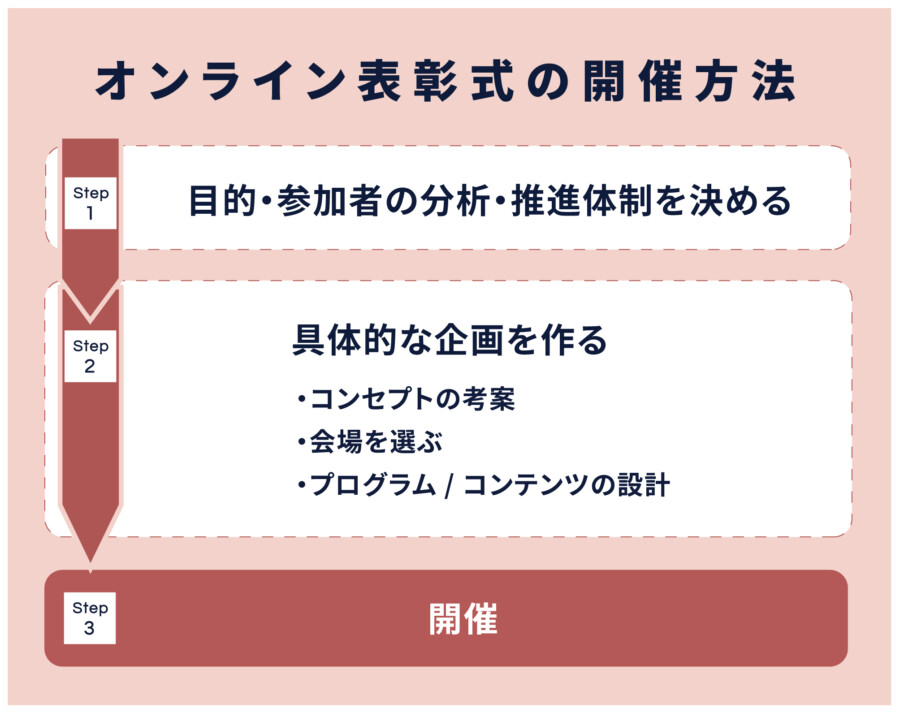

コンフリクトマネジメントの実践方法

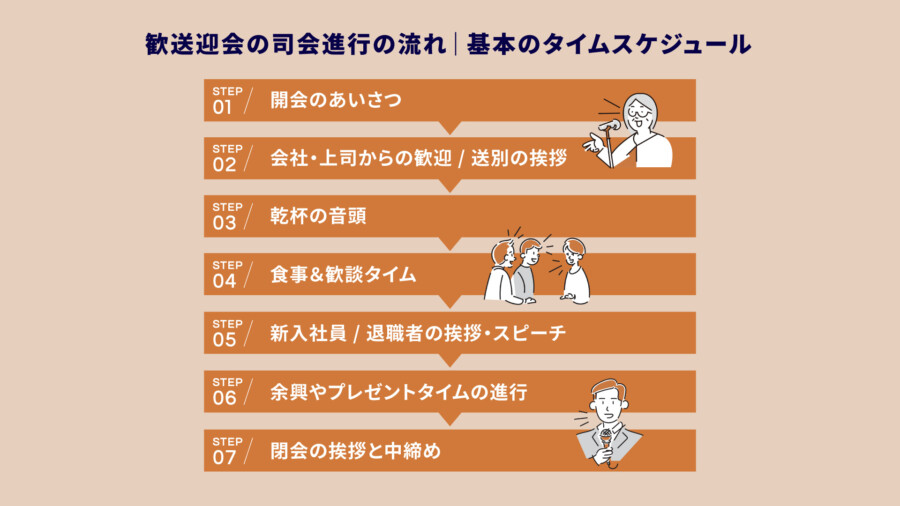

効果的なコンフリクトマネジメントを実践するためには、体系的なアプローチが必要です。

状況を正しく分析し、適切な戦略を選択し、実行したあとも継続的にフォローアップすることで、持続的な解決を実現できます。

- ステップ1:状況の分析と理解

- ステップ2:関係者との対話と調整

- ステップ3:最適な対応戦略の選択と実行

- ステップ4:合意形成とフォローアップ

ステップ1:状況の分析と理解

コンフリクトマネジメントの第一歩は、対立の状況を客観的に分析し、その本質を理解することです。表面的な症状だけでなく、対立の根本原因を特定することが重要です。関係者の立場、利害関係、感情的な要素、過去の経緯などを総合的に把握します。

具体的には、対立の当事者それぞれから個別に話を聞き、彼らの真の関心事や懸念を理解します。また、対立が組織全体に与える影響の範囲や程度も評価します。タイムリミットや制約条件、利用可能なリソースなども考慮に入れます。

さらに、類似の問題が過去にどのように解決されたか、組織の文化や方針との整合性はどうかといった背景情報も収集します。この段階で得られた情報をもとに、最も適切な対応手法を選択するための基盤を築きます。

ステップ2:関係者との対話と調整

状況分析の結果をもとに、関係者との建設的な対話を開始します。ここでの目標は、お互いの立場を理解し合い、共通の土台を見つけることです。中立的な立場から、感情的になりがちな議論を建設的な方向に導きます。

対話のプロセスでは、まず安全で開放的な環境を設定し、すべての関係者が自分の意見を自由に表現できる雰囲気を作ります。アクティブリスニングの技法を用いて、相手の話を最後まで聞き、理解したことを確認します。

また、感情的な表現と事実を分離し、問題の本質に焦点を当てます。相手の立場や感情を尊重しながらも、建設的な議論を維持するためのファシリテーション技術を活用します。必要に応じて、複数回の対話セッションを設定し、段階的に理解を深めていきます。

ステップ3:最適な対応戦略の選択と実行

対話と状況分析を経て、前セクションで紹介した「5つの基本手法」、競争・回避・受容・妥協・協働の中から、課題に最も適した対応戦略を選択します。

例えば、意思決定のスピードが重視される場面では「競争」、関係性の維持や長期的な信頼構築が求められる場合には「協働」が有効です。状況に応じて、複数の手法を段階的に使い分ける柔軟な判断も求められます。

戦略が決まったら、次は行動への落とし込みです。目標設定、役割分担、スケジュール管理を明確にし、実行に移します。関係者間で「誰が・何を・いつまでに」おこなうかを共有し、実行中に新たな問題が生じた際の対処方法も事前に想定しておくことが重要です。

必要に応じて、第三者の調整役を活用することも視野に入れながら、実行フェーズでは透明性と継続的な対話を大切にし、全員の納得と協力をえることが成功のカギとなります。

ステップ4:合意形成とフォローアップ

対立解決の最終段階では、合意した解決策を文書(メールや議事録)として正式に共有・記録し、関係者全員が同じ理解を持つことが重要です。これはのちの誤解や責任の曖昧化を防ぐだけでなく、信頼関係の再構築にもつながります。

そのあとは、定期的な1on1や面談などを通じて経過を観察し、関係性の維持・改善に努めることが不可欠です。同様の問題が再燃しないよう、再発防止策の整備や体制の見直しも検討しましょう。

また、解決後に当事者や関係者とおこなう「振り返り」は、組織全体にとっても大切な学びの機会です。成功事例としての記録や共有は、今後のコンフリクトマネジメントの質を高め、健全な職場づくりに活かされていきます。

コンフリクトマネジメントの導入ポイントと注意点

組織でコンフリクトマネジメントを成功させるためには、単なる手法の導入だけでなく、組織文化の変革と継続的な取り組みが必要です。特に、認識の統一、リーダーシップの発揮、メンバーの理解促進という3つの要素が重要になります。

- コンフリクトに対する認識を正しく周知させる

- 上司や管理職が率先して導入に取り組む

- 従業員の理解を得たうえで実施する

順番に説明します。

コンフリクトに対する認識を正しく周知させる

コンフリクトマネジメント導入の第一歩は、組織全体でコンフリクトに対する正しい認識を共有することです。多くの組織では、対立や衝突を「悪いもの」「避けるべきもの」としてとらえる文化が根強く残っています。この認識を変革し、建設的な対立が組織の成長につながることを理解してもらう必要があります。

具体的には、全社研修や勉強会を通じて、コンフリクトマネジメントの基本概念と効果について説明します。成功事例や他社の取り組み事例を紹介することで、理論だけでなく実践的な効果を示すことも重要です。

また、現在の組織で発生している対立の例を取り上げ、それがどのように建設的に解決できるかを具体的に示します。組織の理念や価値観との関連性を明確にし、コンフリクトマネジメントが組織文化の一部として根付くよう継続的な働きかけを行います。

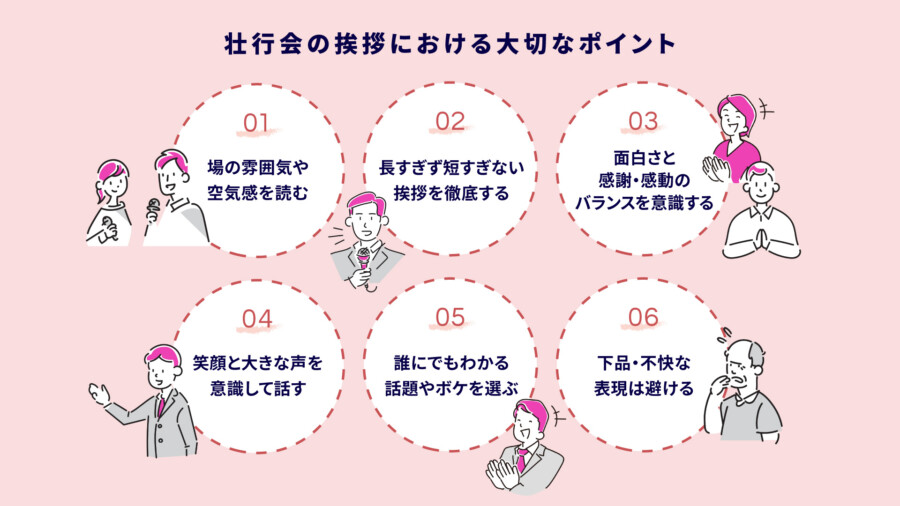

上司や管理職が率先して導入に取り組む

コンフリクトマネジメントを組織文化として根づかせるには、管理職自身の姿勢と行動が何より重要です。トップからの強制的な導入は現場の反発を招く可能性があるため、管理職がまず学び、日常業務のなかで自然に実践していくことが信頼形成の第一歩となります。

例えば、感情的になりがちな対立場面で冷静に事実を整理し、双方の意見を丁寧に引き出す対応や、部下同士のトラブルに対して第三者的な立場で解決の糸口をつくる関わりが求められます。また、フィードバックの際には否定ではなく建設的な言葉を用いることで、対話の質を高めることができます。

管理職向けには、ケーススタディを活用した研修や、振り返りの場(例:1on1での共有)を用意することで、実践力の定着を支援します。模範となる管理職の行動は、組織全体にとって「対話を大切にする文化」の礎となります。

社員の理解を得たうえで実施する

コンフリクトマネジメントを効果的に導入するためには、現場で働く従業員一人ひとりの理解と納得が不可欠です。制度を一方的に押しつけるのではなく、導入前にアンケートや意見交換会などを通じて、職場の実情や声を丁寧に拾い上げることが重要です。

そのうえで、「なぜ導入するのか」「どのようなメリットがあるのか」といった目的や意図をしっかり説明することで、誤解や抵抗感を最小限に抑えることができます。さらに、導入後も定期的な振り返りやフィードバックの場を設け、現場の意見を反映しながら柔軟に改善していく姿勢が、組織への信頼につながります。

こうしたプロセスを通じて、従業員が主体的に関われる土壌を整えることが、制度の定着と活用を後押しします。大切なのは、「強制」ではなく、従業員とともに創っていく「共創」の姿勢です。

組織力を底上げする文化づくりならCultiveへ

コンフリクトマネジメントは、単に対立を避けるための手段ではなく、多様な意見を尊重し、組織の成長や創造性を引き出すための重要な経営戦略です。適切に運用すれば、離職率の低下や職場の風通し改善、無駄なコストの削減といった具体的な成果に加え、組織全体の問題解決力やチームの柔軟性も高まります。

トーマス・キルマン・モデルに基づく5つの対応スタイルを状況に応じて使い分けながら、丁寧な対話と合意形成のプロセスを通じて実践することが、持続的な効果につながります。成功の鍵は、リーダーシップによる姿勢の示し方、現場への浸透、そして「対立=悪」ではなく「成長のきっかけ」ととらえる文化の醸成にあります。

多様性が当たり前となったこれからの組織において、コンフリクトマネジメントは“人が活きる”組織づくりに欠かせない視点です。

なお、Cultiveでは、チームの対話を促進する社内イベントや文化醸成施策の設計・運営も支援しています。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを企画としてご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「みんなが安心して働ける組織文化を」「対話を深めて新たな価値創造を」

そのような課題に取り組まれている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)