送迎会の挨拶とは?基本マナーと役割

送迎会は、退職や異動によって組織を離れる相手を送り出す場です。

そこで伝えられる言葉は送り出される本人へのエールとなるだけでなく、挨拶を聞く他メンバーの印象にも強く残ります。

ここでは、挨拶をする目的や適切な長さ、立場による役割の違いについてご紹介します。

- 送迎会での挨拶の目的

- 挨拶の長さの目安

- 話す順番や立場によって役割は変動

ひとつずつ順番に解説いたします。

送迎会での挨拶の目的

送迎会は、退職や異動によってそれまで在籍していた組織やチームを離れるメンバーを送り出す会です。

これまで一緒に働いてきたメンバーに対して、最後のエールとメッセージを送る大切なタイミングでもあります。

そこで送られるメッセージには、今までの感謝や、本人のこれからの人生を願う気持ちが込められ、本人の新たな門出を祝って送り出す意味があります。

また、送り出される本人も残留メンバーも含めて、あらためて連帯を感じ、組織内でのつながりを確認できる機会でもあります。

挨拶の長さの目安

送迎会での挨拶は、1分から3分程度でまとめられるのが一般的です。

この時間は、およそ400~600字程度の文章量に相当し、参加者全員の集中力を維持しながら伝えたいメッセージを効果的に届けることができる長さです。

スピーチが長すぎると聞き手も集中できなくなってしまい、伝えたいメッセージも伝わりにくくなってしまいます。

スピーチをする際には、伝えたい要点を絞って、メリハリのある挨拶になるように気をつけましょう。

話す順番や立場によって役割は変動

送迎会では、話す順番や立場によって、伝える内容やトーンが異なります。

それぞれの役割を理解することで、より心に残る挨拶ができます。

以下に、一般的に網羅すべき内容を立場別にご紹介します。

上司の場合

上司という立場から、送り出される人物のこれまでの功績や貢献を紹介し、そのことへの感謝の想いを伝えます。

これからの活躍と幸せを祈るメッセージで締めくくります。

同僚の場合

役割:共感と応援

同じ立場で過ごした日々を振り返り、思い出や印象深い出来事などを交えながら、共に働いた同僚ならではの視点で本人について語ります。

本人の人間性などにも触れながら、新しい場所での活躍を祈ってメッセージを送ります。

部下の場合

役割:感謝と敬意

送り出される人物にお世話になったことや教わったこと、その姿から学んだことなどを紹介し、感謝を伝えます。

敬意を伝えながら、これからの活躍を願う気持ちを伝えます。

送迎会の挨拶の基本構成と流れ

短い時間の中で想いを伝えるためには、事前に構成を練っておくことも大切です。

ここでは、挨拶の基本となる構成をご紹介します。

- はじめの挨拶|導入・場を和ませる

- 本文|思い出や感謝を伝える

- 結び|激励・感謝・締めの言葉

ひとつずつ順番に見ていきましょう。

1. はじめの挨拶|導入・場を和ませる

ポジティブな雰囲気の中で本人にメッセージを伝えて送り出すためには、みんながリラックスできるような雰囲気づくりが大切です。

自己紹介をしたのち、冒頭部分では軽いジョークなどを交えて場が和むように意識しましょう。

また、送り出される人物との関係性や印象的なエピソードなどを最初に伝えることで、その後に続くメッセージへの興味も増すことができます。

2. 本文|思い出や感謝を伝える

挨拶の本文では、送り出される人物とのより具体的な思い出や当時の気持ちなどを交えて、本人の人柄が伝わるようにしましょう。

「自分がもうダメだと思っていたときに励ましてくれた」

「誰よりもチームのために尽力してくれた」

など、送り出される人物のキャラクターをあらためて紹介し、聞き手の共感も呼び起こされるようにすることで、本人への感謝や別れを惜しむ気持ちをみんなで共有しやすくなります。

より具体的なエピソードと感情を伝えることで、挨拶は単なる儀礼的なものではなくなり、みんなで同じ想いを分かち合えるものとなります。

3. 結び|激励・感謝・締めの言葉

締めくくりでは、本人のこれからの活躍を願う気持ち、激励の言葉、そして感謝の言葉などでまとめます。

今後の活躍や幸福を願う際も、本人の人柄に触れながらメッセージを送ることで説得力や共感力を増すのでおすすめです。

「そのガッツがあれば新しい場所でもきっと活躍されると信じています」

「そのお人柄で、きっと新しい仲間を笑顔にしてくれると思います」

などの言葉を添えることで、聞き手の共感を増すことができ、本人にとっても、自分がこの組織の一員であったという感慨をあらためて深くすることができます。

功績や成果だけではなく、その人柄を受容し、惜しむようなメッセージを伝えることで、心のこもったメッセージを届けやすくなります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

【立場別】送迎会の挨拶の例文集

少し前でも紹介しましたが、適切と思われるメッセージ内容は立場によって変わります。

ここでは、一般的な挨拶例をいくつかの立場に分けてご紹介します。

- 上司から送られる側への挨拶

- 同僚から送られる側への挨拶

- 部下・後輩から送られる側への挨拶

- 送られる本人の挨拶

- 幹事・司会者の挨拶

上司から送られる側への挨拶

〇〇さん、これまでのご尽力、本当にありがとうございました。

常に丁寧で真摯な姿勢で仕事に向き合い、周囲からの信頼も厚い存在でした。

特に昨年の〇〇プロジェクトでは、細やかな気配りと着実な行動力で、チームの支えとなってくれたことが今でも印象に残っています。

新たな場所でも、これまで培ってきた力を存分に発揮されることと確信しております。

健康に気をつけて、さらなるご活躍を心よりお祈りしています。

同僚から送られる側への挨拶

〇〇さん、同じチームで働けた日々は本当に楽しかったです。

あの大型案件で徹夜したとき、差し入れのチョコで生き返ったのを今でも覚えています(笑)。

いつもポジティブで、困ったときにさりげなく手を貸してくれるその姿勢に、何度も助けられました。

離れるのは寂しいですが、新天地でも変わらずに活躍すると信じています。また一緒に飲みに行こうね!

部下・後輩から送られる側への挨拶

〇〇課長、これまで大変お世話になり、誠にありがとうございました。

入社当初の右も左もわからなかった頃から本当にたくさんのことを教えていただきました。

業務の進め方、顧客との向き合い方、チームで連携すること、そしてなによりも、仕事に対してワクワクする気持ちを教わった気がします。

過去に大きな失敗をした際も、「まずは事実を見つめて、次に活かそう」と温かく声をかけてくださり、救われたことを今でも忘れません。

異動先でもそのリーダーシップを発揮されてご活躍されることを心よりお祈りしております。

これまで本当にありがとうございました。

送られる本人の挨拶

皆様、本日はご多用の中、温かい送迎の場を設けていただき、誠にありがとうございます。

〇年間、この職場で多くの学びと貴重な経験を得られたことに、心より感謝申し上げます。

初めての担当業務に戸惑っていた頃、丁寧にご指導くださった上司の皆様、いつも気さくに声をかけてくださった同僚の皆様のおかげで、今日まで頑張ることができました。

特に〇〇案件では、長時間にわたる準備や調整を皆で乗り越え、無事に納品を迎えられた達成感が今も鮮明に残っています。

今後は新しい環境で、ここで培った経験を活かしながら、さらに成長していきたいと思っております。

このご縁を大切にしつつ、皆様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。本日は本当にありがとうございました。

幹事・司会者の挨拶

【開始時の挨拶】

皆様、本日はご多用のところ、〇〇さんの送迎会にご参加いただき、誠にありがとうございます。司会を務めます〇〇部の△△です。

本日は、〇〇さんとのこれまでの日々を振り返りつつ、温かく楽しい時間を過ごしていただければと思います。

それでは、まずは〇〇部長より乾杯のご挨拶をいただきます。

【締めの挨拶】

皆様、本日は最後までご参加いただき、ありがとうございました。〇〇さんへの感謝と激励の言葉があふれる、温かい時間になったと思います。

これをもちまして送迎会はお開きとなりますが、このあと、ささやかながら二次会もご用意しております。

お時間のある方は、ぜひそちらでも引き続き〇〇さんと語らいのひとときをお過ごしください。

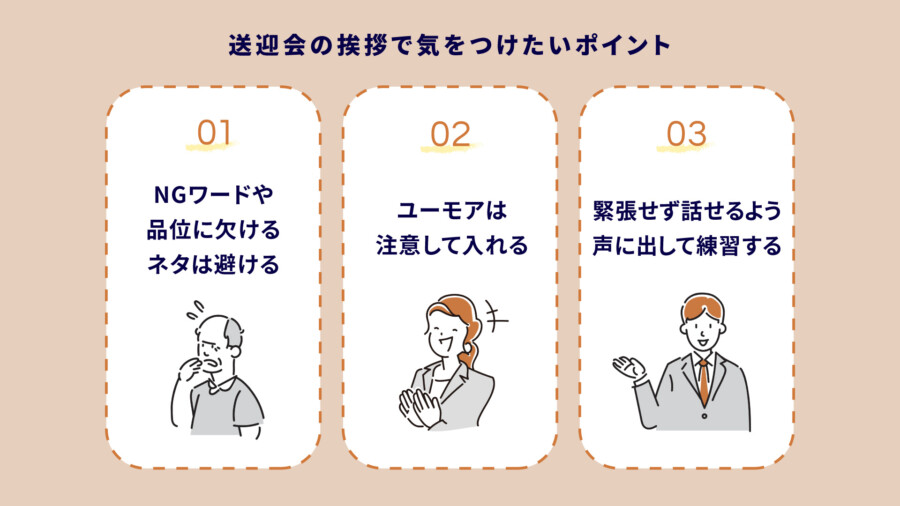

送迎会の挨拶で気をつけたいポイント

挨拶は会全体の印象にも影響します。

みんなで楽しいひとときを過ごし、温かい気持ちで終えるために気をつけたいことをいくつかご紹介します。

- NGワードや品位に欠けるネタは避ける

- ユーモアは注意して入れる

- 緊張せず話せるよう声に出して練習する

順番にひとつずつ見ていきましょう。

NGワードや品位に欠けるネタは避ける

送別会は感謝と労いを伝えるフォーマルな場です。不適切な話題は、場の雰囲気を壊すだけでなく、本人や周囲に誤解を与える恐れがあります。

以下のような内容は避けましょう。

- 過度な失敗談の暴露:笑いを取るつもりでも、本人を傷つけたり、場をしらけさせることがあります。

- 恋愛・不倫などのプライベートな話:ご本人や周囲が不快に感じる可能性が高く、品位を欠きます。

- 会社や上司への皮肉・批判:冗談のつもりでも空気が凍りつき、信用を損なう原因になります。

これらは一部の人にとって笑い話でも、他の人には不快な記憶として残ることがあります。送られる人への敬意と、職場全体への配慮を忘れず、心温まる言葉選びを心がけましょう。

ユーモアは注意して入れる

適度なユーモアは場を和ませ、印象に残る挨拶にしてくれますが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。笑いを取りに行くよりも、「自然にクスッとさせる」くらいがちょうどいいバランスです。

たとえば、

「〇〇さんのマイペースぶりには毎回驚かされましたが、それ以上に頼もしさを感じていました」

「会議中に眠そうな顔をしていたのに、的確な発言で場をさらっていく〇〇さん、さすがでした」

といった、相手を立てながら微笑ましい印象を与える言い回しは好印象につながります。

一方で、「ツッコミ系」「いじりネタ」「ブラックジョーク」「見た目に関する話題」などは、関係性が深くても避けるのが無難です。

また、本人はおもしろいつもりでも、内輪ネタや専門用語は周囲に伝わりづらく、場が白けることもあります。

誰もが共感できる内容かどうかを意識し、温かく前向きな雰囲気を大切にしましょう。

緊張せず話せるよう声に出して練習する

緊張しすぎて声が小さかったり、何度も同じ箇所でつっかえてしまったりしてはせっかくの感謝の気持ちも伝わりにくくなります。

挨拶の準備をする際には、事前に何度か声に出して練習しておくといいでしょう。声に出すことで、読みにくい場所がわかったり、伝わりにくそうな部分や不快感を与えかねないジョークなども洗い出すことができます。

また、本番では挨拶の要点をまとめたメモなどを手元に用意しておくといいでしょう。

長文の原稿だとただ読み上げるだけになってしまい、送り出される本人と一度も目が合わないなんてことにもなりかねません。

逆に、原稿全てを暗記しておこうとすると、文章を思い出すことや間違いなく言えることに意識が集中してしまい、言葉に気持ちが乗らなくなります。

手元のメモをときどき確認するくらいに留めて、相手の目を見ながらゆっくりと話すことが大切です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

エンゲージメントを高める社内イベントならCultiveへ!

送迎会の挨拶は、単なる形式的な儀礼ではなく、これまでの感謝の気持ちと新しい門出への応援メッセージを込める大切なコミュニケーションの機会です。立場に応じた適切な内容と構成を心がけ、具体的なエピソードを交えながら1~2分程度でまとめることで、想いを伝えやすくなります。

また、そうした場を大切に扱い、メンバーへの気持ちを表明することで、チーム全体の一体感やエンゲージメントを育む大切な機会でもあります。

送り出される方やメンバーのことを思い浮かべながら、みんなが笑顔になれる会の実現に向けて挑戦してみてください。

また、Cultiveでは全社総会や表彰式などの社内イベントや、エンゲージメント対策につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「会社や仲間を誇りに思えるようになってほしい」「理念を体現行動につなげたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)