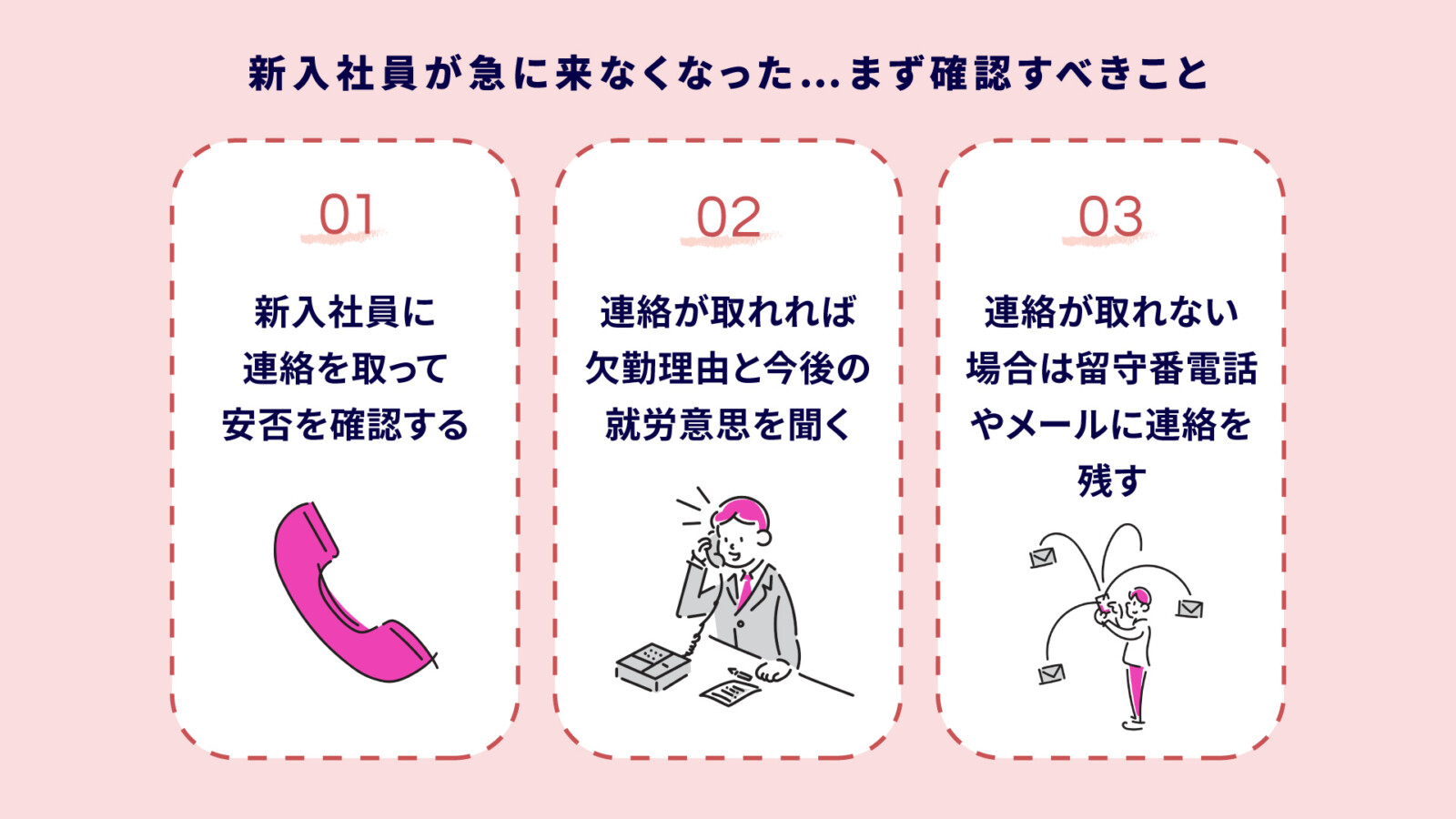

新入社員が急に来なくなった……まず確認すべきこと

新入社員が突然出社しなくなった……。人事担当者としては驚きや焦り、不安が入り混じる瞬間かもしれません。

しかし、いきなり解雇や処分に動くのは避けるべきです。まずは冷静に、本人の安否と状況を丁寧に確認することが最初のステップです。

次のステップで確認しましょう。

- 新入社員に連絡を取って安否を確認する

- 連絡が取れれば欠勤理由と今後の就労意思を聞く

- 連絡が取れない場合は留守番電話やメールに連絡を残す

新入社員に連絡を取って安否を確認する

新入社員が出社していないことがわかったとき、最初に取るべき行動は「安否確認」です。「サボっているのでは?」「辞めたいのかも?」といった先入観を持たず、まずは“本人の無事を確かめる”という意識を忘れないでください。

無断欠勤の背景には、交通事故や急な病気、あるいはメンタル不調など、さまざまな事情が潜んでいる可能性があります。人事や上司が最初に冷静な対応を取ることで、信頼への糸口になることもあります。

連絡手段は、電話・メールに加えて、会社で許可されている範囲でチャットアプリ(LINEやSlackなど)も活用しましょう。

ポイントは、「出社の意思」を確認する前に、「今、安全かどうか」に寄り添うことです。

例えば、次のような一言から始めてみてください。

「おはようございます。今日は出社予定かと思っておりましたが、お身体や体調に問題などありませんか?心配しております。」

このような文面で連絡を取ることで、相手にプレッシャーをかけすぎず、配慮ある姿勢が伝わります。対応の基本は“人としての思いやり”です。

本人の状況が見えるまでは、焦らず冷静に、安全確認を最優先しましょう。

連絡が取れれば欠勤理由と今後の就労意思を聞く

本人と連絡が取れた場合、まずは無事を確認したうえで、欠勤の理由と今後の就労意思について冷静にヒアリングしましょう。体調不良や家庭の事情、職場への不安、仕事内容とのミスマッチなど、背景にはさまざまな事情が考えられます。決めつけず、相手の言葉に丁寧に耳を傾ける姿勢が大切です。

この時点で無理に出社を促すのではなく、「今後も働き続けたいかどうか」という意思の確認が、対応方針を見極める分岐点になります。再出社を希望する場合は、勤務再開に向けた不安解消やフォロー体制の整備が欠かせません。特に、同じことが再発しないよう、職場環境やコミュニケーションの見直しも視野に入れましょう。

一方、退職の意思がある場合は、本人の意向を尊重しながら、必要な書類案内や今後の流れについて丁寧に説明します。感情に流されず、落ち着いた対応が、信頼と誠意を伝える大切なポイントです。企業側も「どう関わるか」が問われる局面といえるでしょう。

連絡が取れない場合は留守番電話やメールに連絡を残す

新入社員が無断で出社せず、連絡も取れない状態が続く場合でも、「何もしない」のはNGです。会社には従業員に対する「安全配慮義務」があり、安否確認を怠れば、万が一の事態(自宅で倒れていた、など)の際に重大な責任を問われる可能性があります。

電話やメールで2〜3回ほど連絡を試みても応答がない場合は、留守番電話、メール、社用チャットツールなどにメッセージを残すようにしましょう。この段階では「解雇の連絡」ではなく、あくまで安否確認と出社の意思を確認するための連絡にとどめます。

メッセージの内容は、以下を参考にしてください。

「本日出社されていないご様子ですが、体調などお変わりありませんか?心配しておりますので、状況をお知らせいただけますと幸いです。」

また、こうした連絡をした際は、送信履歴や記録を必ず残しておくことも重要です。のちに法的なトラブルに発展した場合に、企業として適切な対応を取っていたことを証明する材料になります。誠意ある対応と記録の徹底、この両軸が信頼とリスク回避の鍵になります。

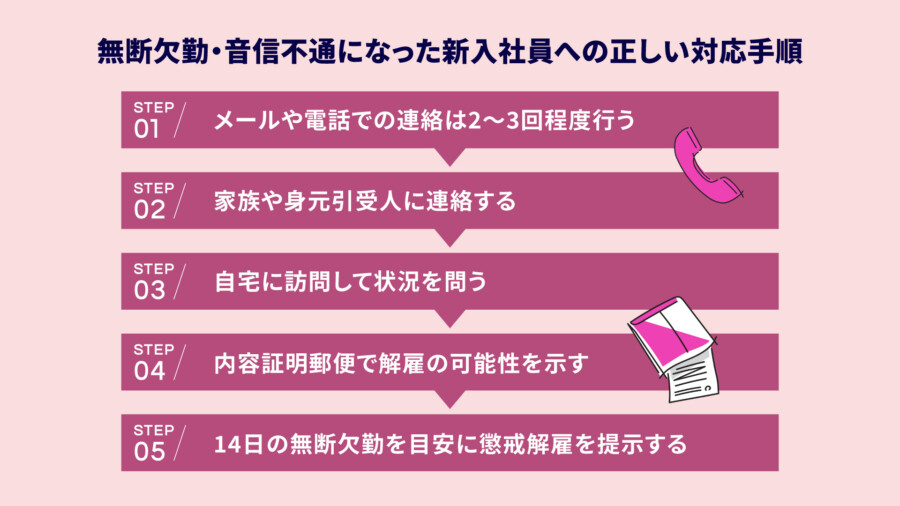

無断欠勤・音信不通になった新入社員への正しい対応手順

新入社員が無断欠勤し、連絡も取れない状態が続く場合、人事担当者は感情的にならず、冷静かつ段階的な対応が求められます。軽率な判断は法的リスクを招く可能性があるため、初動から懲戒処分に至るまでの流れを理解し、実務マニュアルに沿った対応を徹底しましょう。

対応のステップは以下のとおりです。

- ① メールや電話での連絡は2〜3回程度おこなう

- ②家族や身元引受人に連絡する

- ③自宅に訪問して状況を問う

- ④ 内容証明郵便で解雇の可能性を示す

- ⑤ 14日の無断欠勤を目安に懲戒解雇を提示する

① メールや電話での連絡は2〜3回程度おこなう

新入社員が無断欠勤した際、まず企業側がおこなうべきは「複数回にわたる連絡の試み」です。時間帯を変えて、電話やメールで2〜3回程度は連絡を取りましょう。この行動が、「会社として誠実に安否確認と連絡を試みた」という証拠になります。

メールの内容には、体調を気遣う言葉に加えて、欠勤理由の確認と今後の出社意思についての問合わせを含めるのが基本です。例えば、「本日ご出社されていないようですが、体調などお変わりありませんか?差し支えなければご状況をお知らせください」といった文面が適切です。

また、法的な観点からも、急な解雇を避けるために「相手と連絡を取る努力を尽くしたこと」が重要視されます。のちにトラブルへ発展した場合でも、このプロセスを踏んでいれば、会社の対応が適切だったと認められる可能性が高くなります。冷静かつ記録を残しながら進めることが肝心です。

② 家族や身元引受人に連絡する

本人と連絡が取れない状態が続く場合は、次のステップとして、緊急連絡先に登録されている家族や保証人への連絡に進みます。この段階でも焦らず、あくまで安否確認を目的とした連絡であることを丁寧に伝えることが大切です。

連絡時は「突然連絡がつかなくなってしまったため、ご無事かどうかを心配しております」といった表現で、プライバシーに配慮した伝え方を意識しましょう。家族に対しても、事情の詳細を無理に聞き出すような対応は避け、あくまで会社としての配慮からの連絡であることを伝えます。

また、勤務意思について家族に尋ねる場合は、慎重さが求められます。本人の意思確認は基本的に直接するべきものであり、家族への聞き取りはあくまで補足的な情報収集に留めましょう。会社としての信頼を守るためにも、節度ある対応が求められます。

③ 自宅に訪問して状況を問う

電話やメール、緊急連絡先への連絡でも反応がない場合は、最終手段として自宅を訪問する対応に進みます。トラブル防止や証拠保全の観点からも、人事担当者や上司など複数名で訪問することが重要です。

訪問時は、日付や対応内容を記録に残しておきましょう。相手が不在だった場合は、メモや手紙をポストに残すことで、訪問の事実を示すことができます。ただし、居留守と断定せず、丁寧に対応する姿勢が求められます。

また、強引に玄関を開けさせる、敷地に立ち入るなどの行為は絶対に避けましょう。訪問はあくまで安否確認が目的であり、相手の権利やプライバシーへの配慮が欠かせません。インターホン越しでも構わないので、「心配しております。ご無事でしょうか」と落ち着いた口調で声をかけ、誠意ある態度で臨みましょう。

④ 内容証明郵便で解雇の可能性を示す

一定期間にわたって本人との連絡が取れず、出社の意思も確認できない場合、企業側は次の対応として「内容証明郵便」を送付することになります。これは、法的な証拠力を持つ正式な通知手段であり、安否確認と今後の意思確認、そして懲戒処分の可能性を伝える目的で使用されます。

文面には、以下の内容を記載します。

- これまでの無断欠勤の期間

- 出社を要請する旨

- いつまでに連絡がほしいかという期限

- 期日までに返答がなければ懲戒解雇の可能性があること

ただし、いきなり解雇を通知するのは避けるべきであり、まずは就労の意思確認が目的であることを明示しましょう。

内容証明の送付に際しては、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することもおすすめです。法的手続きは慎重に進める必要があり、第三者の助言を得ることで、企業としての対応の正当性と安全性を確保できます。

⑤ 14日の無断欠勤を目安に懲戒解雇を提示する

一般的に、14日間連続で無断欠勤が続いた場合は、労務管理上「著しい職務放棄」と見なされ、懲戒解雇の対象となるケースが多くあります。ただし、これはあくまで就業規則や労働契約書に明記されたルールに基づいて判断されるべきであり、企業側の恣意的な判断でおこなうべきではありません。

懲戒解雇とは、退職金の不支給や再就職への悪影響など、本人にとって非常に重い処分です。企業側としても、その重さを理解したうえで、適正なプロセスを経る必要があります。

これまでの連絡履歴や通知の記録、内容証明郵便での意思確認など、あらゆるステップを踏んだうえで、それでも本人からの反応がない場合に限り、懲戒処分を検討します。

企業としてのリスクを最小限に抑えるためにも、最終的な解雇処理に進む前に、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、法的に妥当な対応であるかを確認しましょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

新入社員が来なくなったパターン別の給与と解雇手続き例

新入社員が出社しなくなった場合、企業側は「どこまで給与を支払うべきか」「解雇の手続きは必要か」といった実務的な判断を迫られます。これらは勤務日数や出勤状況によって対応が異なるため、整理して把握しておくことが重要です。

本章では、以下のパターンごとに給与・手続きの考え方を解説します。

- 新入社員が1日も出勤していない

- 新入社員が1日〜数日のみの出勤以降来なくなった

- 新入社員が数週間〜1ヵ月以降来なくなった

いずれのケースも、最終的な対応は「就業規則」と「個別契約書」に基づく必要があります。法的な見解やリスク判断を誤らないためにも、処理の前には社労士や弁護士などの専門家に相談することを強く推奨します。

新入社員が1日も出勤していない

入社手続きを終えていても、実際に一度も出勤していない場合は、「労働の提供」がなされていないため、原則として給与は発生しません。これは労働基準法上、「労務の提供があって初めて報酬が発生する」という考え方に基づいています。

ただし注意が必要なのは、入社日を過ぎてから無断欠勤が始まった場合です。このケースでは、労働契約が成立していると判断される可能性があり、雇用契約書の締結や社会保険の加入手続きの有無によって、法的な扱いが変わってくることがあります。

実務上は、「試用期間前の採用取消」として処理されることも多く、本人に通知したうえで契約解消の手続きを進めるのが一般的です。なお、社会保険に加入済みの場合は、手続き上の「資格取得取消」などが必要になる場合もあります。

いずれにしても、出勤がない限り給与は不要という原則に変わりはありません。トラブル防止のためにも、入社日以降のやり取りや契約内容は、必ず記録に残しておきましょう。メールや書面でのやり取りは、のちの証明材料になります。

新入社員が1日〜数日のみの出勤以降来なくなった

「数日だけ出勤したあとに来なくなった」というケースは、実際の現場でもよく見られます。特に新卒採用では、「1〜3日働いたけれど馴染めなかった」「出社したがイメージと違った」などの理由で突然来なくなる例も少なくありません。

この場合、実際に勤務した日数分の給与支払い義務が企業側に発生します。日割り計算での支給が基本となるため、タイムカードや勤怠記録の確認が重要です。勤務実績に応じた正確な給与計算をおこないましょう。

一方、無断欠勤が続いても、すぐに懲戒解雇とするのはリスクがあります。就業規則に基づき、まずは安否確認や意思確認の連絡を重ね、その後に内容証明郵便を送付して通知をするのが基本的な流れです。もし返答がないまま14日以上が経過した場合は、「自然退職」や「懲戒解雇」を検討する選択肢が出てきますが、慎重な判断が必要です。

対応を急がず、法的リスクを抑えるためにも、一連のやり取りの記録をしっかり残すことが肝心です。疑問があれば、専門家への相談をためらわないようにしましょう。

新入社員が数週間〜1ヵ月以降来なくなった

数週間から1ヵ月ほど勤務した新入社員が突然来なくなった場合、これは正式な労働契約が成立している状態での離職となります。そのため、単なる未出勤ではなく、「退職扱い」か「懲戒解雇扱い」か、企業側は慎重な判断が求められます。

まずは欠勤の理由を確認するのが基本です。体調不良、人間関係の悩み、メンタル面での不調など、さまざまな事情が背景にある可能性があるため、早い段階での連絡とヒアリングが重要です。それでも一定期間連絡がつかない場合は、「自然退職」もしくは「懲戒解雇」の方向で処理を検討する流れとなります。

給与は最後の出勤日までの分を日割りで支給し、未払いの残業代や交通費があれば併せて精算します。また、退職手続きとして、社会保険や雇用保険の資格喪失届などの処理も必要です。

なお、安否確認や対応を怠ったまま時間が経過すると、会社側が「誠実に対応しなかった」とみなされるリスクもあります。そのため、未出勤状態を放置せず、記録を残しながら段階的に対応を進めることが、トラブル防止の鍵となります。

新入社員が来なくなる原因とは?背景にある4つの要因

新入社員が突然来なくなってしまったとき、企業としてまず考えるべきは「何が彼らをそうさせたのか?」という背景です。ただ責めるのではなく、心理的・組織的な要因を理解し、再発防止に生かす姿勢が大切です。

この章では、よくある4つの原因をひとつずつ掘り下げてご紹介します。

- ① 仕事内容・環境のミスマッチ

- ② 人間関係・ハラスメント・教育方法の問題

- ③ メンタル不調・体調不良など健康面の問題

- ④ モチベーション低下・価値観の変化

それぞれの要因に対して、実際に起こりうる例と、企業側で取り組める対策のヒントもあわせて解説していきます。

① 仕事内容・環境のミスマッチ

新入社員が来なくなる原因として多いのが、「想像していた仕事内容と現実が違った」というミスマッチです。例えば、「営業職だと聞いていたのに、実際はひたすらテレアポばかりだった」「教育体制が整っておらず、放置されているように感じた」といった声はよく聞かれます。

このようなケースの背景には、採用段階での説明不足や企業側との情報ギャップがあることが少なくありません。企業が意図せずとも、求人情報や面接時の言葉が曖昧だった場合、入社後のギャップに強いショックを受けることもあります。

対策としては、採用時点で仕事内容や職場環境についてリアルな情報を丁寧に伝えることが重要です。さらに、入社後はOJTだけに頼らず、定期的な1on1やフォロー面談を通じて、不安やズレを解消できる体制を整えることが、早期離職の防止につながります。

② 人間関係・ハラスメント・教育方法の問題

新入社員が職場に来なくなる背景には、人間関係のトラブルや教育方法の問題が潜んでいることも少なくありません。特に上司や先輩との関係悪化、「新人教育」という名目での過度な叱責、または無視や孤立といった状況が、精神的な負担となって足が遠のいてしまうケースが見受けられます。

例えば、「ミスをした際に皆の前で厳しく叱責された」「質問しても対応してもらえず、放置された」といった体験は、新人にとっては強い不安や不信感の原因になります。これらは人事や管理者が把握しにくい領域でもあり、職場内に潜むハラスメントの芽を早期に察知する仕組みが求められます。

具体的な対策としては、定期的な面談や1on1の実施、メンター制度の導入、匿名で相談できる窓口の設置などが有効です。誰かに話せる環境があるだけで、新入社員の心の負担は大きく軽減されます。大切なのは、「叱ること」ではなく、「育てること」に視点を置いた関わり方を全社的に浸透させることです。

③ メンタル不調・体調不良など健康面の問題

新入社員が来なくなる原因として見過ごせないのが、メンタル不調や体調不良といった健康面の問題です。新生活や職場環境の急激な変化に適応できず、「適応障害」「うつ傾向」などを発症するケースは決して珍しくありません。

特に、「真面目でがんばりすぎる人」「完璧主義な人」「周囲に相談できず孤立しやすい人」は、心身に不調を抱えやすい傾向があります。無断欠勤や突然の連絡断絶も、実は苦しんだ末の“限界サイン”かもしれません。

企業としては、産業医の相談窓口の案内、休職制度の活用提案、そして何より無理な出社を促さない配慮が求められます。連絡が取れた場合も、すぐに復職か退職かを迫るのではなく、一時的な休養を経て快復する可能性も視野に入れましょう。

「大丈夫ですか?」という一言が、誰かの救いになることもあります。退職を急がず、快復と再出発を支える姿勢こそが、企業としての信頼と文化を育てる基盤となります。

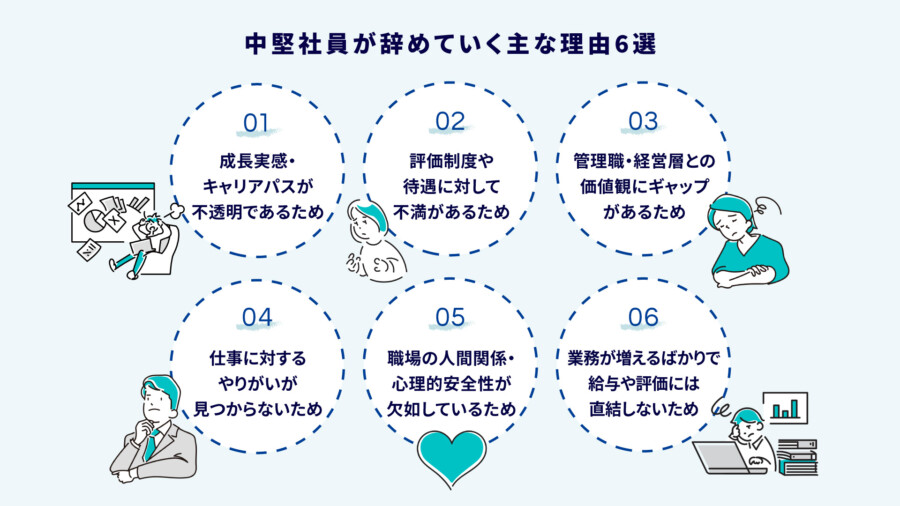

④ モチベーション低下・価値観の変化

新入社員が突然来なくなる背景には、モチベーションの低下や価値観の変化といった心理的な要因も大きく関係しています。例えば、「思っていた職場と雰囲気が違う」「やりがいが感じられない」「SNSで他社の働き方を見て自社と比較してしまった」など、外部からの影響も少なくありません。

特にZ世代やミレニアル世代の多くは、「成長実感」や「働きがい」「社会的意義」を重視する傾向が強く、単なる労働条件よりも自分の価値観に合った仕事ができているかを大切にします。そのため、業務が単調だったり、成果が見えづらい環境では、早期に意欲を失ってしまうこともあります。

対策としては、定期的なフィードバックや評価制度の透明化、キャリア面談による目標設定の共有などが効果的です。「ここで働く意味」が実感できる瞬間が、モチベーション維持に直結します。

世代や時代背景を理解し、育てる姿勢で向き合うことが、定着とエンゲージメント向上への一歩になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

新入社員が来なくなった際の損害賠償請求は難しい

新入社員が突然出社しなくなったとき、「採用や研修にかけたコストを返してほしい」と感じる企業担当者の方もいるでしょう。しかし現実的には、無断欠勤や早期退職を理由に損害賠償を請求することは、ほとんど不可能とされています。

これは、労働契約において「労働者には自由に退職する権利がある」ことが定められているため(民法第627条)、たとえ入社直後であっても、退職の意思表示があれば法的には有効とされます。

例えば、「研修費を返還してほしい」「制服代を請求したい」などのケースもありますが、原則として、事前に本人の同意が明文化されていない限り、費用の請求は認められにくいのが実情です。特に一方的な控除は、労基法違反となるリスクもあります。

企業側としては、法的措置に頼るのではなく、やり取りの記録を残しておくこと、そして再発防止のための採用・育成フローを見直すことが、現実的かつ有効な対応策となります。「なぜ来なくなったのか」を検証する姿勢こそが、次の採用成功につながる一歩です。

トラブルを防ぐために企業ができる予防策

新入社員の無断欠勤や早期離職は、企業にとっても採用コストや人材損失のリスクが大きく、決して軽視できない問題です。だからこそ、事後対応だけでなく、未然に防ぐための仕組みづくりが必要です。

この章では、企業側ができる予防策を以下の観点からご紹介します。

- 採用段階でのミスマッチ防止

- 入社初期のフォローアップ体制を整える

- メンタルヘルスや職場環境の改善

- 就業規則と欠勤ルールの明文化

人と企業の「想い」がすれ違わないように、日頃から信頼を育む文化をつくることが、離脱防止のいちばんの近道です。

採用段階でのミスマッチ防止

新入社員が「思っていた仕事と違った」と感じて離職してしまうケースは、実は少なくありません。その多くは、採用時の情報不足や誤解によるミスマッチが原因です。採用段階で仕事内容や社風を丁寧に伝えていなかったことが、のちの早期離職につながるリスクを高めます。

そのため、面接や内定時には具体的な仕事内容、1日の業務の流れ、教育体制、職場の雰囲気などを正直かつ具体的に伝えることが非常に重要です。

「よいところ」だけを見せるのではなく、入社後にぶつかるかもしれない課題も含めて説明する姿勢が、信頼につながります。

例えば、現場社員のインタビュー動画や座談会の機会を設けることで、入社前にリアルな声を届ける取り組みも効果的です。こうした工夫は、採用後のギャップを減らし、早期離職を防ぐ採用の透明性につながります。

採用は「口説く場」ではなく、「ともに働く覚悟を確かめ合う場」として設計することが、健全なスタートラインを築く鍵となるでしょう。

入社初期のフォローアップ体制を整える

新入社員が離職しやすいタイミングとして特に多いのが、入社後1〜3ヵ月の間です。新しい環境や業務に慣れない時期に、孤立感や不安を抱えたまま放置されることで、「もう行きたくない」と感じてしまうケースは少なくありません。

こうした事態を防ぐには、メンター制度や定期的な1on1面談、ただ話を聞く場の設置が有効です。悩みを早期にキャッチし、小さな違和感のうちに対話することが、離脱の芽を摘む第一歩となります。

また、報連相がしやすい雰囲気づくりや、失敗を責めない職場風土の醸成など、心理的安全性を意識した環境設計も欠かせません。「分からないことを素直に聞ける」「自分の気持ちを言葉にできる」職場は、それだけで定着率が上がります。

これらのフォローアップを属人的ではなく仕組み化して運用することで、突然来なくなるという事態も未然に防ぐことができるでしょう。信頼は、日々の小さな声かけと気付きから育ちます。

メンタルヘルスや職場環境の改善

精神的なストレスや過重労働が原因で、新入社員が出社できなくなるケースは珍しくありません。特に入社直後は、環境の変化に適応するだけでも大きな負荷がかかるため、企業側が職場環境を整えることが離職予防の鍵となります。

例えば、産業医やカウンセラーによる相談体制の整備、上司やリーダー層に対するマネジメント教育や傾聴スキルの研修などは、実際に多くの企業で効果を上げている取り組みです。心の不調は外から見えにくいため、早期にサインを察知できるような体制を整えましょう。

また、日々の勤務状況や表情の変化に気付けるよう、定期的な1on1やサーベイツールを活用するなどの仕組みも有効です。

重要なのは、「何かあったら相談して」と言うだけでなく、相談しやすい空気と手段を用意することです。メンバーの心の状態に目を向ける企業文化こそが、安定した定着とエンゲージメントを育てます。

就業規則と欠勤ルールの明文化

新入社員の無断欠勤や連絡なし退職を防ぐには、あいまいな対応を避けるためのルール整備と明確な周知が不可欠です。トラブルの多くは、「何がNGで、どう対応されるか」が伝わっていないことから生じます。

例えば、「○日以上連絡が取れない場合は自然退職とみなす」「無断欠勤が続いた場合は懲戒処分の対象になる」など、就業規則に具体的な規定を盛り込むことで、社員に対しても企業に対しても判断基準が明確になります。

こうしたルールは、入社時のオリエンテーションや研修、書面での配布を通じて、しっかりと伝える機会を設けることが大切です。単に「読んでおいてください」ではなく、対話形式での説明や質疑応答の時間を持つことで、理解度が深まります。

明文化されたルールがあることで、万が一のトラブル時も冷静に対処しやすくなり、結果的に、企業とメンバーの双方が安心して働ける環境づくりにつながります。

新入社員が来なくなったときは冷静かつ法的根拠を持って対応しよう

新入社員が突然来なくなってしまった……そのようなときこそ、感情ではなく事実と法律に基づいた対応が求められます。冷静な初動、丁寧な安否確認、段階を踏んだ手続きが、企業の信頼を守ります。

Cultiveでは、「人と企業を幸せにする文化づくり」をテーマに、企業文化の定着やエンゲージメント向上を支援しています。職場への安心感や信頼が、新入社員の定着にも直結します。組織の関係性を見直したいと感じたら、ぜひ私たちにご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)