謝恩会とは感謝を伝える大切な行事

「謝恩」とは、その字のとおり「恩に感謝すること」を意味します。謝恩会は、これまでお世話になった方へ感謝を伝えるために開かれる場であり、別れの節目を迎えるにあたって心を込めて感謝を表す大切な行事です。学校では教師や保護者に向けて、職場では上司や同僚に向けて実施されるケースが一般的です。

主な目的は次の2点に集約されます。

- お世話になった人への感謝を伝える

- 新たな門出にあたり、別れの区切りをつける場とする

単なる懇親の機会ではなく、これまでの関わりに感謝し、未来に向けて前向きな一歩を踏み出すための行事といえるでしょう。

送別会・卒業パーティーとの違い

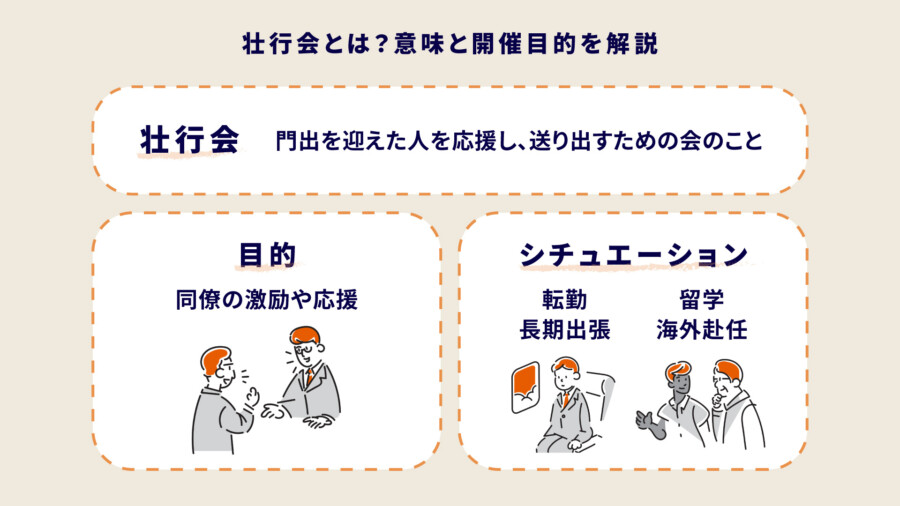

「謝恩会」「送別会」「卒業パーティー」は似ているようで、目的や対象が異なります。違いを理解しておくことで、場に合った企画ができ、意図を誤解されることも防げます。

- 謝恩会:生徒や社員が「先生・上司・保護者」などお世話になった人へ感謝を伝える会

- 送別会:残る側のメンバーが「退職・異動・卒業する人」を送り出す会

- 卒業パーティー:同級生や同期同士で卒業を祝い、思い出を共有する会

| イベント名 | 主催 | 感謝・祝福の対象 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 謝恩会 | 在校生・部下 | 先生・上司・保護者 | 感謝を伝える |

| 送別会 | 同僚・仲間 | 異動者・退職者 | 別れを惜しむ |

| 卒業パーティー | 卒業生本人 | 卒業生同士 | お祝い・思い出づくり |

このように、「誰が誰に向けて開くのか」を軸に考えると、それぞれの違いが明確になります。

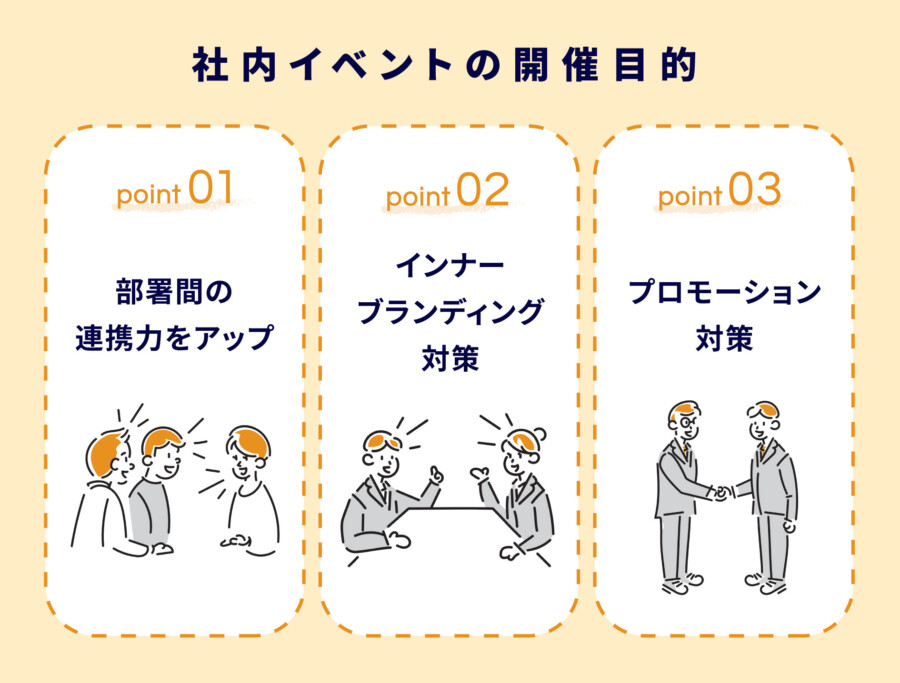

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

謝恩会はいつ・誰が開く?世代別の開催スタイル

謝恩会は、対象となる立場や年代によって開催スタイルが異なります。小学校から大学までの学校行事として開かれる場合もあれば、社会人が職場でお世話になった上司や同僚へ感謝を伝える場として開かれることもあります。ここでは代表的なケースを紹介します。

- 学校における謝恩会

- 職場での謝恩会

学校における謝恩会

学校における謝恩会は、主に保護者が中心となって企画・運営するケースが多く見られます。特に幼稚園や小学校では、子どもたちが日頃お世話になった先生へ感謝を伝えるために開かれるのが一般的です。会の内容としては、生徒からの感謝の手紙や合唱、劇などの出し物、保護者からの記念品贈呈や謝辞が定番です。

会場は、校内や園内のホールでおこなう場合と、外部の会場(地域のホールやホテル)を利用する場合があります。特にホテル開催となると、会場費や装飾、進行の手配など準備にかかる負担が大きく、保護者の労力も増える点には留意が必要です。

また、大学の謝恩会は、ホテルやレストランなどフォーマルな会場でおこなわれるのが一般的で、ドレスやスーツといった服装やマナーも問われます。恩師へのプレゼントは花束や記念品が多く、代表学生からの謝辞や出し物を通して、これまでの感謝の気持ちを伝えるのが習わしです。

このように、学校における謝恩会は成長の節目を祝うだけでなく、「恩師とのつながりに感謝する場」として大切な意味を持っています。

職場での謝恩会

職場における謝恩会は、主に定年退職や異動などの節目を迎える際に、部下や同僚が中心となって主催するケースが多い行事です。日頃お世話になった上司や先輩への感謝を込めて開催され、単なる送別会とは異なり「これまでの指導や支えに対して感謝を伝える」という点に重点が置かれます。送別会が別れを惜しむ会であるのに対し、謝恩会は「恩に報いる場」である点が特徴です。

具体的な内容としては、代表者による感謝のスピーチや、花束や記念品の贈呈が一般的です。記念品には、名前入りの時計やペン、思い出の写真をまとめたアルバムなど、相手が喜ぶアイテムが選ばれます。さらに、会のなかでエピソードを共有したり、動画やスライドショーを流すなど、お世話になった方との思い出を振り返るのもよいでしょう。

会場は、職場近くのレストランや宴会場を利用するケースが多く、フォーマルさと親しみやすさのバランスを重視して企画されます。感謝の気持ちをきちんと形にすることで、送り出す側と送り出される側の双方にとって心温まる時間となるのが、職場での謝恩会の大きな魅力です。

謝恩会の費用・準備にかかる予算の目安

謝恩会を企画する際には、参加費や会場費、記念品や装飾など、さまざまな費用が発生します。規模や会場の種類によって異なるため、事前に目安を把握しておくことが大切です。ここでは、代表的な費用項目と分担のポイントを紹介します。

- 参加費や会場費の相場

- 記念品・装飾にかかる費用相場

- 参加者で費用を分担するポイント

参加費や会場費の相場

謝恩会の費用のなかで大きな割合を占めるのが、会場費と参加費です。会場の選択肢は世代や規模によって異なり、幼稚園や小学校では学校内の教室や体育館を利用することが多く、この場合はほとんど費用がかかりません。一方、中学校・高校では地域の公民館を使うケースがあり、数千円〜数万円程度が目安です。

大学や職場ではホテルやレストランを会場に選ぶことが一般的で、会場費と飲食費を合わせて数十万円に上ることもあります。特に、ホテルでの開催は料理のグレードや設備によって金額差が大きく、格式を重視する場合にはそれなりの予算を確保しなければなりません。

参加費は、1人あたり 3,000〜10,000円程度 が相場とされ、学生主体の場合は比較的低め、職場や大学では高めに設定される傾向があります。会場の格式や料理内容に応じて調整することが大切です。

記念品・装飾にかかる費用相場

謝恩会では、先生や恩師に贈る記念品や会場の装飾にも一定の費用がかかります。記念品の定番は 花束(3,000〜5,000円程度)、生徒や同僚からの 寄せ書き(材料費1,000円前後)、実用的な 商品券(3,000〜10,000円程度) などです。複数人で費用を分担することが多く、相手に負担をかけない範囲で選ばれるのが一般的です。

装飾は、バルーンアーチ(1〜3万円程度)、横断幕(数千円〜1万円程度)、スタンド花(1〜3万円程度)が代表的です。ホテルなどでは会場装飾のプランが含まれる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

費用を抑えたい場合は、手作りのペーパーフラワーや写真パネルを準備したり、100円ショップのアイテムを活用するのも効果的です。手間をかけて準備したものは「心のこもった贈り物」として、より一層感謝の気持ちを伝えることができます。

参加者で費用を分担するポイント

謝恩会の費用は、参加者や保護者、関係者で公平に分担するのが基本です。よくある方法は、1世帯ごとに均等に負担する方式と、人数割りで計算する方式です。前者はシンプルでトラブルが少なく、後者は兄弟姉妹などで参加人数が異なる場合に公平性を保ちやすいのが特徴です。

負担が一部に偏らないように、最初に分担ルールを明確に決めておくことが重要です。また、会計担当を選出し、収支をきちんと管理・報告することで信頼感を高めましょう。

集金方法は、現金集金のほか、銀行口座への振込やPayPayなどのアプリ決済を活用するケースも増えています。特に、大人数の場合はキャッシュレスのほうが効率的です。いずれの方法でも「いつまでに・いくらを・どうやって支払うか」を明確に案内することが、スムーズな準備につながります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

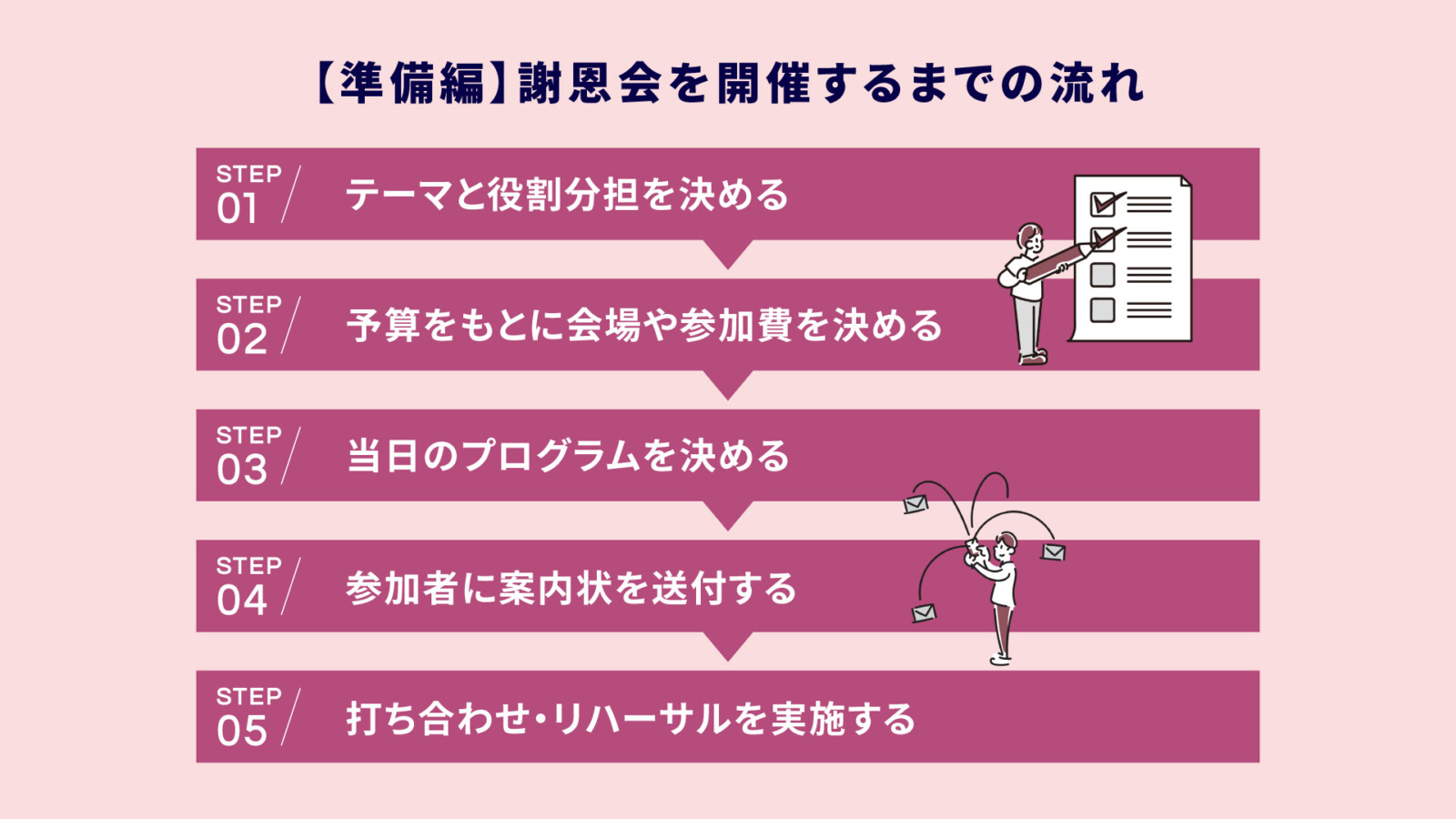

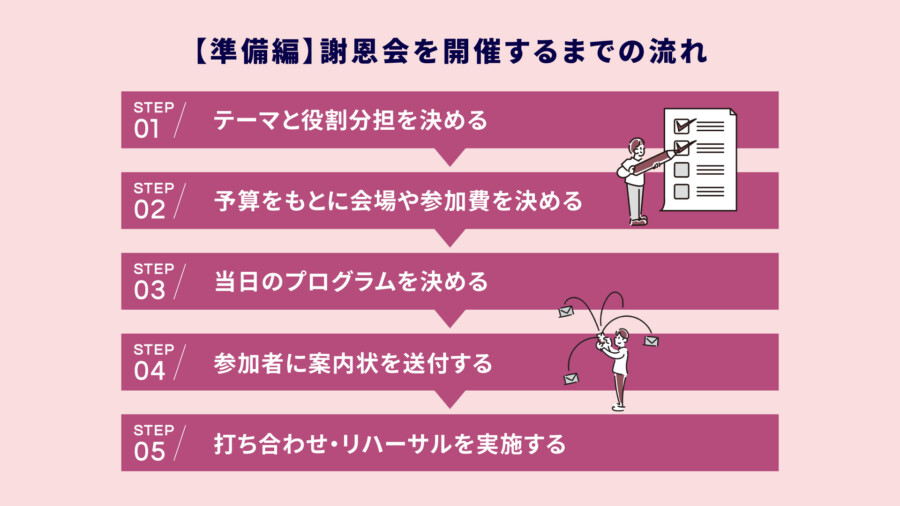

【準備編】謝恩会を開催するまでの流れ

謝恩会を成功させるためには、早めの準備と段取りが欠かせません。まずテーマや役割分担を明確にし、予算に応じて会場や参加費を決定します。その後、当日のプログラムを設計し、案内状を送付、最終的に打ち合わせやリハーサルをおこなうことで、安心して本番を迎えられます。

- テーマと役割分担を決める

- 予算をもとに会場や参加費を決める

- 当日のプログラムを決める

- 参加者に案内状を送付する

- 打ち合わせ・リハーサルを実施する

テーマと役割分担を決める

謝恩会の準備で最初に決めるべきは、会の方向性を示す「テーマ」です。例えば「ありがとうの感謝祭」「思い出のアルバム」など、コンセプトを設けることで会全体の雰囲気や演出が統一され、準備もしやすくなります。

同時に欠かせないのが役割分担です。会計、進行、装飾、記念品、余興担当などを事前に決めておくことで、準備がスムーズに進みます。話し合いでは「誰がどの役割を担えるか」「無理のない分担になっているか」を確認しましょう。

早い段階でテーマと役割を決定しておけば、その後の計画も一貫性をもって進められ、当日の運営も安心です。

予算をもとに会場や参加費を決める

謝恩会の規模を左右するのが「会場と参加費」です。会場は遅くとも 2〜3ヵ月前には予約するのが理想で、人数と予算から逆算して探しましょう。学校内でおこなうのか、地域のホールやホテルを利用するのかで費用は大きく変わるため、早めの検討が必要です。

参加費は、「全体予算 ÷ 想定人数」を基準に算出しますが、保護者や参加者への負担が重すぎないよう調整することも大切です。例えば「会場費を抑えて装飾に工夫を凝らす」「寄付や協賛を募る」といった工夫で無理のない予算設計が可能になります。

予算と参加費を明確にすることで、全員が納得感を持って準備を進められます。

当日のプログラムを決める

謝恩会を円滑に進めるためには、事前に当日のプログラムを時系列で整理しておくことが大切です。代表的な流れは以下のとおりです。

- 開会挨拶

- 感謝のスピーチ(保護者代表・生徒代表など)

- 出し物・余興

- 記念品や花束の贈呈

- 集合写真撮影

- 閉会の挨拶

時間配分の目安を設定し、全体で90〜120分程度に収めると参加者の負担も少なくなります。また、進行役(司会)を誰が務めるかを早めに決めておくと安心です。

小規模な会でも「シナリオ」を事前に作成しておくことで、予想外のトラブルにも対応しやすく、会がよりスムーズに進行します。

参加者に案内状を送付する

謝恩会の準備が整ったら、参加者へ案内状を送付します。目安は 開催日の約1ヵ月前 で、早めに周知することで出欠の確認や準備がスムーズになります。案内状には、以下の情報を記載しましょう。

- 日時

- 会場住所

- 会費

- 服装

- 連絡先

- 返信方法

送付方法は、従来の紙の案内状に加え、LINEグループやメールなどのデジタルツールを併用するのも便利です。特に、欠席や変更の連絡を受ける際は、デジタルでのやり取りのほうがわかりやすいこともあります。

案内状はただの連絡ではなく「感謝を伝える場への招待状」です。丁寧な文面と分かりやすい情報を意識しましょう。

打ち合わせ・リハーサルを実施する

謝恩会の成功を左右するのは、当日の段取りです。本番前に全体の流れを把握できるよう、全員での打ち合わせや、会計・進行・装飾など各担当ごとの事前確認をおこないましょう。進行表を共有しておくことで、役割分担が明確になり、当日の混乱を防げます。

また、会場でリハーサルが可能な場合はぜひ実施するのがおすすめです。動線の確認、音響や映像機材のチェック、挨拶や出し物のタイミングを実際に合わせておくことで、落ち着いて安心感が増します。限られた時間でも一度通しておくことで、本番の進行が格段にスムーズになります。

【当日編】謝恩会を開催する流れ

準備を経て迎える当日は、スムーズな進行と心を込めた演出が大切です。冒頭の挨拶から食事・余興・記念品贈呈、そして閉会まで、一つひとつの流れに意味があります。事前に決めたプログラムをもとに進めることで、参加者全員が感謝の気持ちを共有できる場となります。

- 開会の言葉・代表者挨拶

- 乾杯と食事の提供

- 余興や出し物

- 記念品の贈呈

- 代表者の挨拶

- 閉会宣言

開会の言葉・代表者挨拶

謝恩会はまず「開会の言葉」から始まります。ここでは会の趣旨を簡潔に伝え、参加者の気持ちを一つにする役割があります。一般的には、主催者や代表保護者、卒業生代表 が務めることが多く、「本日はお集まりいただきありがとうございます。本会は、先生方やお世話になった方々へ感謝をお伝えするための会です」といったシンプルな内容で十分です。

挨拶の際は、原稿をあらかじめ用意しておきましょう。長くなりすぎず、1〜2分程度でまとめると聞き手に伝わりやすくなります。緊張しやすい場合は、深呼吸やリハーサルで練習しておくことも有効です。開会の言葉が整うことで、会全体がスムーズに始まります。

乾杯と食事の提供

開会挨拶の後は、乾杯の発声で会が本格的にスタートします。乾杯の音頭は、恩師・校長先生・保護者代表・職場の上司 など、参加者を代表する立場の方にお願いするのが一般的です。

食事提供は会のスタイルによって異なります。ビュッフェ形式、コース料理、仕出し弁当 などがあり、参加者層や会場に合わせて選びます。近年はアレルギーへの配慮や、コロナ禍以降の 個別配膳スタイル が増えているのも特徴です。

食事は交流を深める大切な時間ですが、進行を妨げないように時間配分にも注意し、プログラム全体とバランスをとることが成功のポイントです。

余興や出し物

謝恩会を盛り上げる大きな要素が「余興や出し物」です。定番としては、ビンゴ大会やクイズ、ダンス、合唱や合奏 などがあり、子どもたち主体でおこなうと特に感動的な場になります。先生を巻き込んだ参加型ゲームも、場を和ませる効果があります。

大学や職場での謝恩会では、思い出の動画上映やスピーチリレー など、大人向けの企画も人気です。特に、写真や映像を編集して流すムービーは、感謝と懐かしさを同時に伝えられる演出として定番となっています。

準備の際は、順番や所要時間を事前に決めておくこと が重要です。盛り上がりすぎて長引くと全体の進行に影響するため、1つの出し物は5〜10分程度に収めるとよいでしょう。余興は「感謝を楽しく表現する場」であることを意識すると、より思い出深い会になります。

記念品の贈呈

謝恩会のクライマックスのひとつが、教師や恩師への記念品の贈呈です。具体的には、花束や寄せ書きアルバム、メッセージカード、ギフト券などがよく選ばれています。形に残るものと心のこもった言葉を組み合わせると、感謝の気持ちがより伝わります。

贈呈は、代表の児童や生徒が壇上で手渡すのが一般的で、その際に「これまでありがとうございました」といった一言を添えるとより感動的です。受け渡しの際は軽く一礼するなど、簡単なマナーを意識しましょう。

この場面は写真や映像に残ることも多く、参加者全員にとって忘れられないひとときになります。

代表者の挨拶

謝恩会の終盤におこなわれる「代表者の挨拶」は、感謝の気持ちをあらためて伝える大切な時間です。担当は生徒代表・保護者代表・主催者 など、会の趣旨に合わせて決められることが多く、これまでの感謝と会の締めくくりを一言で表現します。

内容は長くする必要はなく、「先生方への感謝」「参加者へのお礼」「今後への抱負」を簡潔にまとめるのがポイントです。最後には「本日は誠にありがとうございました」といった一言を添えると、会全体が温かく締まります。

代表者の挨拶は、謝恩会を心地よく終えるための総括であり、参加者に余韻を残す大切な役割を果たします。

閉会宣言

謝恩会の最後を締めくくるのが「閉会宣言」です。進行役や主催者代表が「これにて謝恩会を終了いたします」とシンプルに伝えるだけで十分ですが、笑顔で伝えることが雰囲気を和らげ、温かい余韻を残します。

形式ばった挨拶にこだわらず、「本日はありがとうございました。どうぞ引き続き交流をお楽しみください」といった言葉を添えるのも効果的です。閉会後には、集合写真の撮影や自由歓談タイムを設けると、思い出を残しながら自然に会を終えられます。

閉会宣言は会の「最後の印象」を決める場面です。明るく爽やかに終えることで、参加者全員が満足感を持ち帰れるでしょう。

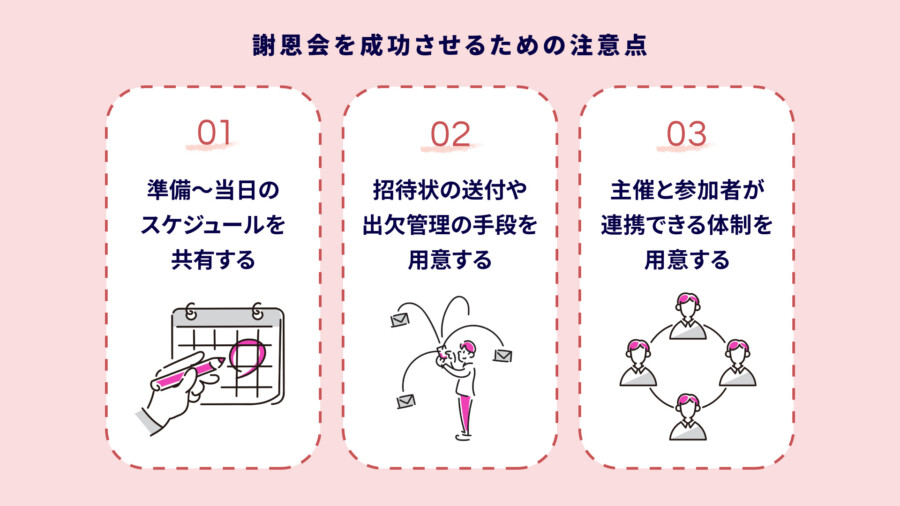

謝恩会を成功させるための注意点

謝恩会は「感謝を伝える」という目的を大切にしつつ、準備から当日運営まで多くの人が関わるイベントです。そのため、計画性・正確性・連携 が成功のカギとなります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを整理しました。

- 準備〜当日進行のスケジュールを共有しておく

- ミスのない招待状の送付や出欠管理の手段を用意する

- 主催と参加者が連携できる体制を検討する

準備〜当日進行のスケジュールを共有しておく

謝恩会をスムーズに運営するためには、準備段階から当日までのスケジュールを全員で共有することが欠かせません。役割ごとに進捗状況が異なるため、共通のタイムラインを持つことで「誰が・いつ・何をおこなうか」が明確になり、抜け漏れを防げます。

具体的には、会場予約・案内状送付・プログラム作成・リハーサル・本番といった主要タスクを時系列に整理し、共有することが重要です。ツールとしては、Googleスプレッドシートやタスク管理アプリ(Trello、Notionなど)を活用すると、複数人で同時に更新できて便利です。

また、連絡手段としてLINEグループやSlackを利用すれば、進行上の変更や注意事項をリアルタイムで伝達できます。全体スケジュールの「見える化」と「共通認識化」が、謝恩会を成功に導く鍵となります。

ミスのない招待状の送付や出欠管理の手段を用意する

謝恩会の準備で意外とトラブルになりやすいのが、招待状の送付と出欠管理です。招待状は遅くとも1ヵ月前までに送付し、記載内容は「日時・会場・服装・会費・返信期限・連絡先」を必ずチェックしましょう。これらが不十分だと、当日の混乱につながりかねません。

出欠管理には、アナログ型(返信用紙の提出)とデジタル型(GoogleフォームやLINEでの回答)があります。アナログは紙で確実に残せる一方、集計に手間がかかります。デジタルは集計が容易で修正も反映しやすいですが、全員が使える環境かを確認する必要があります。

特に注意すべきは、返信漏れや変更連絡の遅れです。リマインドを定期的に送る、欠席連絡用の窓口を明確にするなどの工夫で、情報を正確に管理できる体制を整えましょう。

主催と参加者が連携できる体制を検討する

謝恩会を成功させるには、主催側の努力だけではなく、参加者全員が一体となって準備や運営に関わる体制が欠かせません。特に、教育機関での謝恩会では、教職員と保護者の協力体制がスムーズに築かれているかどうかが大きなポイントとなります。

準備担当者や主催者だけが情報を抱え込むのではなく、参加者との情報共有を意識的におこなうことが重要です。例えば、グループLINEで最新情報を共有する、メール一斉送信で出欠や連絡事項を管理する、役割ごとの窓口を明確化して質問先を一本化するなどが有効な手段です。

また、会の進行中も「誰が次に動くか」が分かる仕組みを整えておけば、トラブル時にも臨機応変に対応できます。主催者と参加者の連携がしっかり取れている謝恩会ほど、感謝の気持ちがより伝わりやすい温かい会になります。

まとめ|謝恩会は感謝の気持ちが伝わる運営を目指そう

謝恩会は、これまでお世話になった方々へ感謝を届ける大切な機会です。成功の鍵は、準備段階から当日までの流れを丁寧に設計し、主催者と参加者が協力して運営することにあります。心を込めた挨拶や記念品、温かな交流を通じて、感謝の気持ちを伝えることで会の価値は一層高まります。

Cultiveでは、こうした文化づくりやチーム運営を支援し、組織や集まりがより豊かな時間を持てるよう伴走しています。

「うち“らしい”イベントを企画したい」とお考えの方はぜひご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)