クロスファンクショナルチームとは?意味を解説

クロスファンクショナルチーム(CFT)とは、異なる部署や専門分野に所属するメンバーが集まり、一つの目的に向かって一緒に動くチームのことです。例えば、営業や開発、マーケティング、人事などの人たちがチームを組み、それぞれの強みを活かして取り組みます。

英語の 「cross-functional」 は「部門や機能をまたぐ」という意味を持っています。普段は別々の仕事をしている人たちが、共通の目標のために協力する仕組みのことです。

これに対して従来の縦割りの組織では、例えば新しい商品を出すときに「まず開発が動き、あとから営業が説明を考える」というように、仕事を分けて進めることが多いです。その結果、情報のズレや対応の遅れが起こりやすくなります。

CFTでは最初から関係する部門が一緒に計画を立て、相談しながら進めていきます。そのため意思決定のスピードが速く、ズレのない対応が可能です。

日本企業におけるクロスファンクショナルチームの導入状況

日本では、クロスファンクショナルチーム(CFT)が1980年代から存在しています。バブル崩壊後に進んだ組織再編や、近年のDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応が背景にあり、従来の縦割り組織の限界を補う形で導入が進んでいます。

特に製造業やIT業界では、商品開発、マーケティング、新規事業立ち上げの場面での導入が増えています。例えば、新製品開発の初期段階から営業、研究、企画を共に進めることで、お客様のニーズを早く取り入れる構造が一般的になってきました。

このように、各分野の知見を横断的に活かせる体制を整えることで、スピード感やお客様の志向が重視される現代のビジネスシーンにおいては、CFTが効果的なアプローチとなっています。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

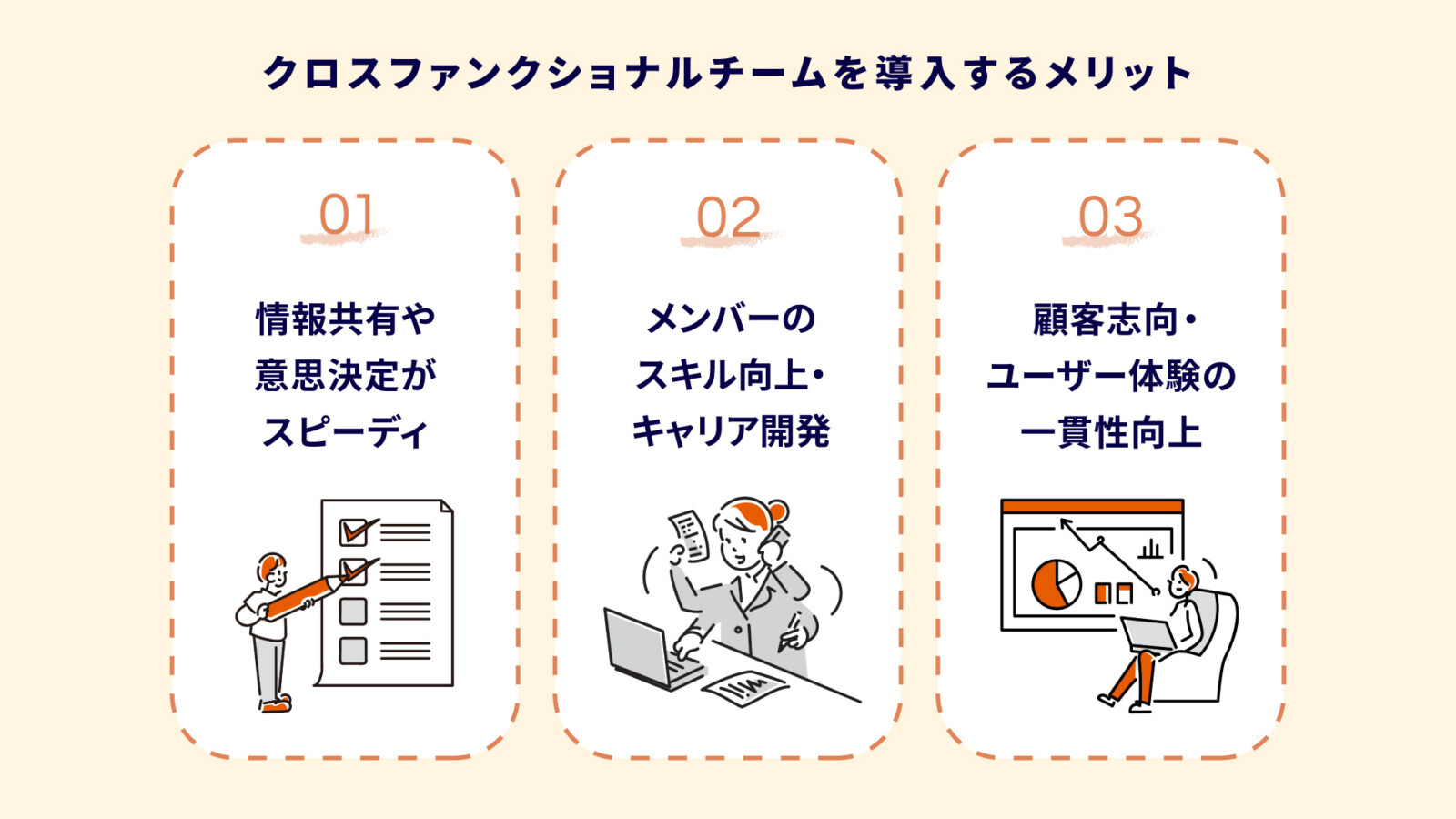

クロスファンクショナルチームを導入するメリット

クロスファンクショナルチーム(CFT)を導入することで企業にもたらされる主なメリットを紹介します。

- 情報共有や意思決定がスピーディ

- メンバーのスキル向上・キャリア開発

- 顧客志向・ユーザー体験の一貫性向上

情報共有や意思決定がスピーディ

クロスファンクショナルチーム(CFT)は、情報共有と意思決定のスピードを大きく高める効果があります。異なる部門の担当者が一つのチームとして動くことで、確認や承認のプロセスを簡略化し、実行までの時間を短縮できます。

従来の縦割り組織では、営業・開発・マーケティングがそれぞれ別のラインで判断を仰ぎ、やり取りに多くの時間を要していました。しかしCFTでは、関係部署の担当者がその場で直接やり取りできるため、判断が迅速になります。

例えば営業が顧客からの要望を受け、その場で開発に技術的な可否を確認し、即座に提案内容を調整するといった対応が可能です。

さらに、SlackやNotion、共有ダッシュボードなどのデジタルツールを活用することで、情報の見える化や履歴の管理も効率化され、意思決定の質とスピードが両立できます。

このようにCFTは現場での判断を早め、ビジネスのスピードを加速させる重要な仕組みとなります。

メンバーのスキル向上・キャリア開発

クロスファンクショナルチーム(CFT)への参加は、個人のスキル向上やキャリア形成に大きく貢献します。

異なる部署や職種のメンバーと協働することで、普段の業務では得にくい視点や考え方に触れ自然と視野が広がります。また、プロジェクトを推進するなかで、マネジメント力やファシリテーション、調整力といった横断的なスキルも身に付きやすいです。

若手メンバーにとっては、自分の強みや課題に気づく機会となり、早い段階で成長のきっかけを得られます。中堅層にとっては、これまでの経験を振り返り、今後のキャリアを見つめ直す機会になるでしょう。

さらに、CFTでの経験は将来のリーダー候補を見極める場としても活用でき、社内ローテーションや育成戦略とも相性がよい取り組みです。

このようにCFTは業務上の体制にとどまらず、メンバー一人ひとりの成長と組織の人材開発の両方を支える仕組みといえます。

顧客志向・ユーザー体験の一貫性向上

クロスファンクショナルチーム(CFT)は、営業・企画・開発・カスタマーサクセス(CS)など、部署を横断して構成されます。そのため、顧客起点の施策を一貫して設計・実行できるのが大きな特徴です。

例えば問い合わせ対応から製品導入、アフターサポートに至るまで、それぞれの部門がバラバラに対応すると、顧客は「毎回、同じ説明を求められる」「対応の質に差がある」といったストレスを感じやすくなります。

しかしCFTは、すべての関係者が同じチーム内で動くことが可能です。そのため情報の共有や対応の連携がスムーズに行われ、ユーザー体験(UX)に一貫性が生まれます。

また、現場で得られた顧客の声をリアルタイムで企画や開発に伝え、改善に即時反映する体制も整えやすくなります。これはアジャイル開発やカスタマーエクスペリエンス(CX)の向上施策とも非常に相性がよく、顧客満足度の高いサービスづくりに直結します。

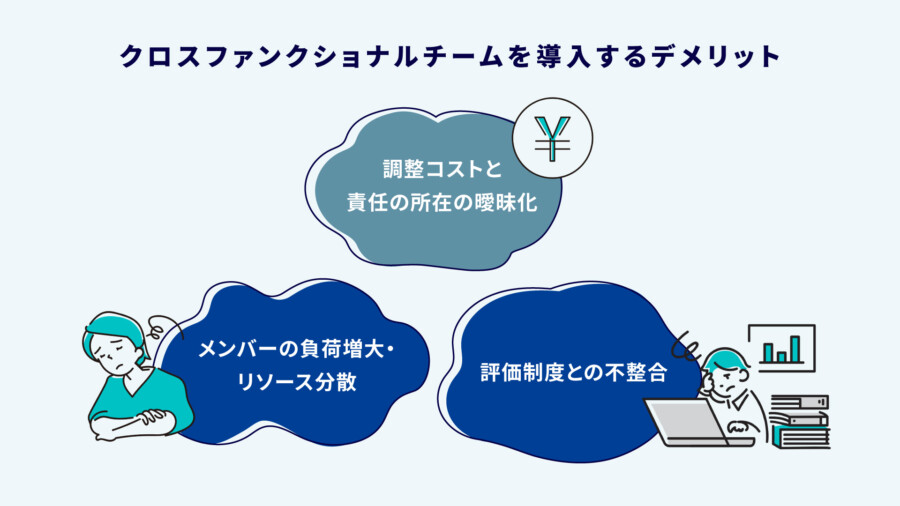

クロスファンクショナルチームを導入するデメリット

クロスファンクショナルチーム(CFT)は多様な視点と強みを活かせる反面、組織的な課題が出やすい点もあります。ここでは、特に注意したい導入時のデメリットをまとめます。

- 調整コストと責任の所在のあいまいさ

- メンバーの負荷増大とリソースの分散

- 従来の評価制度との不整合

調整コストと責任の所在の曖昧化

クロスファンクショナルチーム(CFT)では、営業・開発・マーケティングなど異なる部門のメンバーが連携して動きます。そのため、一見スムーズに進んでいるようでも、実際の意思決定の場面では「誰が最終判断するのか分からない」といった曖昧さが表面化することがあります。

例えば、プロジェクトの方向性を変更する必要が生じたとき「自部署の上司に確認が必要」と複数のメンバーが保留する状態に陥りやすく、合意形成に時間がかかってしまいがちです。指揮系統がはっきりしないことで進行がストップしたり、責任の所在が不明瞭なまま進んだりしてしまうリスクもあります。

このような課題を防ぐためには、CFT内での「意思決定のルールづくり」や「責任者の明確化」が不可欠です。例えば「方針変更はチームリーダーが最終判断する」「週1回は全員で進捗レビューをおこなう」など、運営ルールをあらかじめ整備しておくことがスムーズな連携のカギとなります。

メンバーの負荷増大・リソース分散

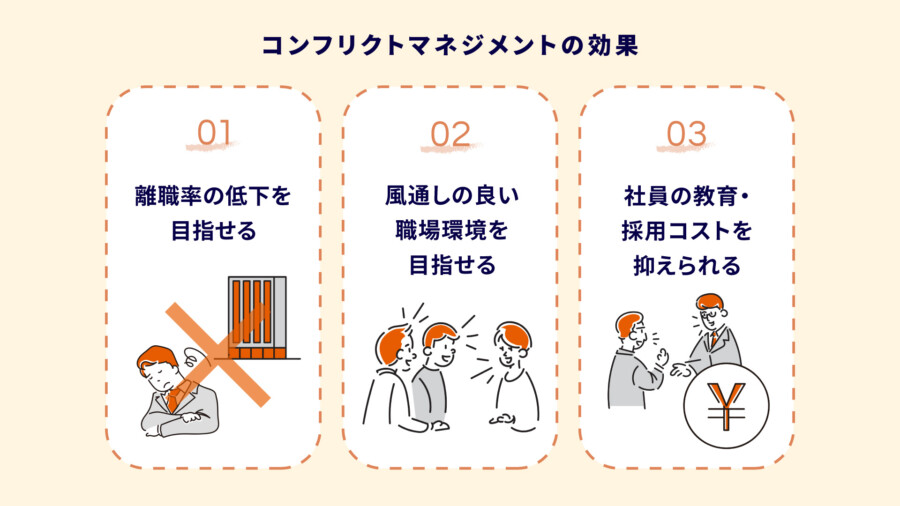

クロスファンクショナルチーム(CFT)に参加する際、メンバーには通常業務に加えてプロジェクト業務も求められるため、過大な負荷がかかることがあります。

例えば、マーケティング担当者がCFTを兼務していると、キャンペーンの企画とチームへの会議出席で時間が圧迫され、どちらも中途半端になりかねません。その結果、精神的な疲労が蓄積し、仕事の意欲が低下するリスクも生じます。

また、プロジェクトが長期化するケースでは、日々の業務とCFTでのタスクとの間で優先順位が揺れ動き、効率が落ちることも少なくありません。精神的にも時間的にも過重な負担が続けば、メンバーの離脱や成果の停滞につながる可能性もあります。

このような課題に対しては、業務配分を見直すことが重要です。CFTに割く時間をあらかじめルール化したり、マネジメント層からのサポート体制を強化したりすると、メンバーが持続可能な形で参加できるようになります。

評価制度との不整合

クロスファンクショナルチーム(CFT)で力を発揮しても、その成果が人事評価に正しく反映されないリスクがあります。この場合、モチベーションの低下や不公平感が生まれるかもしれません。

営業部門では、売上や契約件数などのKPIで評価されることが多いですが、CFTの貢献は評価項目に入らない場合があります。

例えばあるメンバーが、企画や開発と協力して大きな施策を成功させたとします。しかし営業部の評価制度では売上や契約件数が重視されがちです。そのため本人は「努力が上司に伝わらない」と感じやすくなります。

このような評価のすれ違いは、メンバーのモチベーション低下にもつながりかねません。チームの成果を自分のキャリアにつなげにくいと感じれば、CFTへの前向きな参加を続ける動機が薄れてしまいます。

そのため、評価制度にCFTでの貢献を反映する仕組みが必要です。360度評価の実施、CFTでの成果を直接個人目標や報酬に連動させるなど、制度面での調整が重要になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

クロスファンクショナルチームの成功ステップ|導入・運営フロー

クロスファンクショナルチーム(CFT)を実際に機能させるには、導入前から計画的な運営ステップが必要です。

チームを立ち上げ、成果を出せる体制を築くための基本的な流れを整理します。

- ステップ① 目的とKPIの明確化

- ステップ② メンバー選定とチーム編成

- ステップ③ 権限設計とガバナンスの整備

- ステップ④ チームビルディングと合意形成の仕組み

ステップ① 目的とKPIの明確化

クロスファンクショナルチーム(CFT)を効果的に機能させるには、まずチームの存在意義をメンバー全員が理解することが不可欠です。目的が曖昧だと、プロジェクトの軸がブレて物事が進みにくくなります。

定量・定性的なKPI(重要業績評価指標)を設計し「市場投入までの期間」や「売上目標」など、プロジェクトの性質に応じて設定します。

さらに、経営の戦略に沿った目標の設定と同時に現場が実感できる成果指標があることで、チームとしての納得感や意欲が高まるでしょう。

ステップ② メンバー選定とチーム編成

クロスファンクショナルチーム(CFT)の成功には、部署横断で適切なメンバーを選びチームを編成することが不可欠です。上司の推薦だけでメンバーを選ぶのではなく「現場目線・実行力・協調性」を重視しましょう。

各部門の専門性を活かしながら、そのチームで何を達成して欲しいかを理解し、代表として貢献できる人材を選ぶ必要があります。

また、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーを交えることで柔軟な発想が生まれ、イノベーションが起きやすい環境も整えられます。適切な人の組み合わせが、CFTの力を最大限に引き出します。

ステップ③ 権限設計とガバナンスの整備

クロスファンクショナルチーム(CFT)を円滑に動かすには「どこまで決定できるのか」を明確にする権限設計とガバナンス整備が不可欠です。メンバーにどれほどの裁量を与えるのか、チーム内でどの意思決定プロセスを採用するのかを事前に定義しておくと、あとの混乱を防げます。

また、上位組織への報告や承認フローがどこまで必要なのか、経営陣との関係性をどう構築するのかも整えておく必要があります。

例えば「〇〇万円を超える予算変更はリーダーが判断し、会議で承認を得る」といった具体的なルールを設けておけば、属人的な運営に陥るリスクを下げられます。

ステップ④ チームビルディングと合意形成の仕組み

異なるバックグラウンドを持つメンバーが協働するクロスファンクショナルチーム(CFT)では、相互理解と信頼関係を初期段階で築くことが重要です。

例えば、ワークショップやアイスブレイクなど多様な価値観を共有するセッションを導入することで、自然な会話と理解のきっかけをつくれます。

また、コンセンサスや投票など、合意形成のプロセスを明確にしておくことで、意見の衝突を未然に防げます。

さらに継続的な関係構築には、定例会議だけでなく1on1ミーティングを活用することが有効です。1on1では、個人が抱える不安や課題、意見をじっくり話し合えるため、心理的安全性も整いやすくなります。

このような取り組みによって、CFT内に強い協働文化を定着させることが可能です。

クロスファンクショナルチームを機能させるコツ

クロスファンクショナルチーム(CFT)を機能させるためには、組織体制の整備だけでなく、日常的な運営のコツが重要です。3つのコツを紹介します。

- 役割の明確化とリーダーシップの確率を徹底

- ファシリテーターの設置と議論の質を高める工夫を実施

- 情報共有ツールと定例ミーティングを導入

役割の明確化とリーダーシップの確率を徹底

クロスファンクショナルチーム(CFT)を円滑に回すには、役割分担の明文化とリーダーの存在が欠かせません。チームリーダーには、部門横断での「調整役」と「旗振り役」の両方の役割が求められます。部門間の調整をおこなうのはもちろん、方向性を示し、チームを引っ張る役割も担います。

各メンバーの担当領域と「誰が何に責任を持つのか」を明確にすることで、無用な混乱や重複が防げます。例えば、マーケティング担当はユーザー調査、開発担当は技術的検証、営業担当は顧客フィードバックというように、領域をしっかり区切っておくと進行がスムーズです。

役割とリーダーシップを初期段階から意識することで、CFTは安定して成果を出せるチームへと進化します。

ファシリテーターの設置と議論の質を高める工夫を実施

ファシリテーターは、中立的な立場で議論を促進する専門役です。どんなに有能なメンバーが揃っていても、発言が偏ったり話が脱線して収拾がつかなくなったりしては、よい議論は生まれません。

しかしファシリテーターがいれば、全員が意見しやすい場づくりや議論の整理、合意形成をしやすくなります。また意見の偏りや話の脱線を防ぐ役割もあります。

さらに現場で効果を高めるために、アジェンダ設計や発言ルールを設定するなどの工夫も取り入れるとよいでしょう。

ファシリテーターを置き、議論の質を高める具体的な仕組みを整えることが、CFTの成果をさらに高める鍵となります。

情報共有ツールと定例ミーティングを導入

クロスファンクショナルチーム(CFT)が継続して成果を出し続けるためには、情報の見える化が欠かせません。そこで活躍するのが、Slack、Notion、Microsoft Teamsなどのツールです。

Slackはチャットを通じたリアルタイムの情報交換が得意で、Notionはドキュメントや議事録の一元管理に向いています。Teamsは会話・ファイル共有・会議といった機能を、一つのプラットフォームで提供してくれます。

これらを活用することで「議事録の自動保存」や「意思決定の履歴共有」が可能になり、あとで振り返りやすくなります。また、進捗や決定内容が透明化されることで、チーム全体が連携しやすくなるでしょう。

さらに、定例ミーティングの仕組みも重要です。例えば「毎週30分の定例会議を設け、KPI報告と課題共有をおこなう」とルール化すれば、情報の伝達もスムーズに行えます。会議は時間を守る、事前にアジェンダを共有する、といった進行ルールも定めることで、効率的な会議運営と継続的なチーム成果につながります。

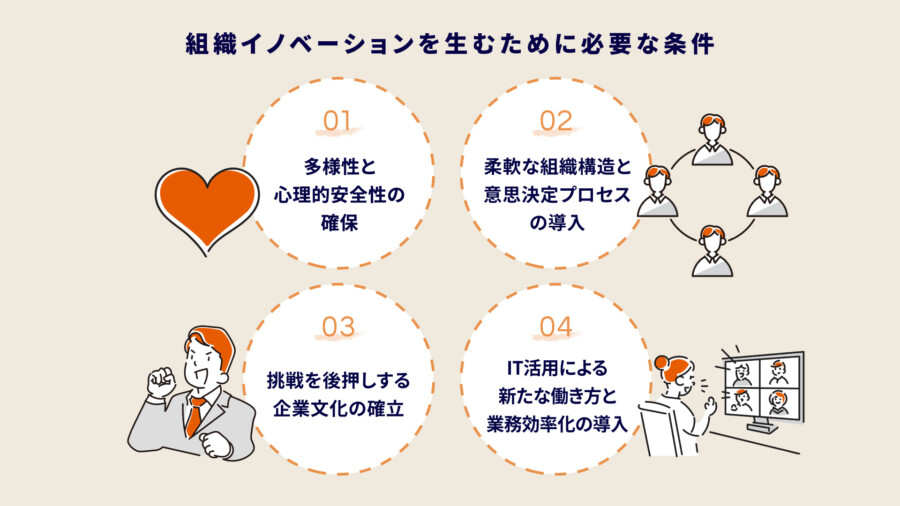

まとめ|CFT活用は組織変革の第一歩

クロスファンクショナルチーム(CFT)は、部門を超えた連携によって、組織全体の力を最大限に引き出す仕組みです。情報共有のスピード、顧客体験の一貫性、個人のスキルアップなど、多くのメリットを持つ一方で、明確な目的設定や体制整備がなければ機能しない側面もあります。

企業がこれからの変化に対応し続けるためには、縦割りを超えた協働と、柔軟なチーム設計が欠かせません。そしてその実現には、単なる制度導入だけでなく、文化として根づかせる工夫が求められます。

Cultiveでは、チームビルディングやモチベーション向上につながる施策を一気通貫でサポートしています。

「組織の垣根を越えてもっと連携したい」

「変化に強いカルチャーを築きたい」

このように感じている方は、ぜひ一度Cultiveにご相談ください!

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)