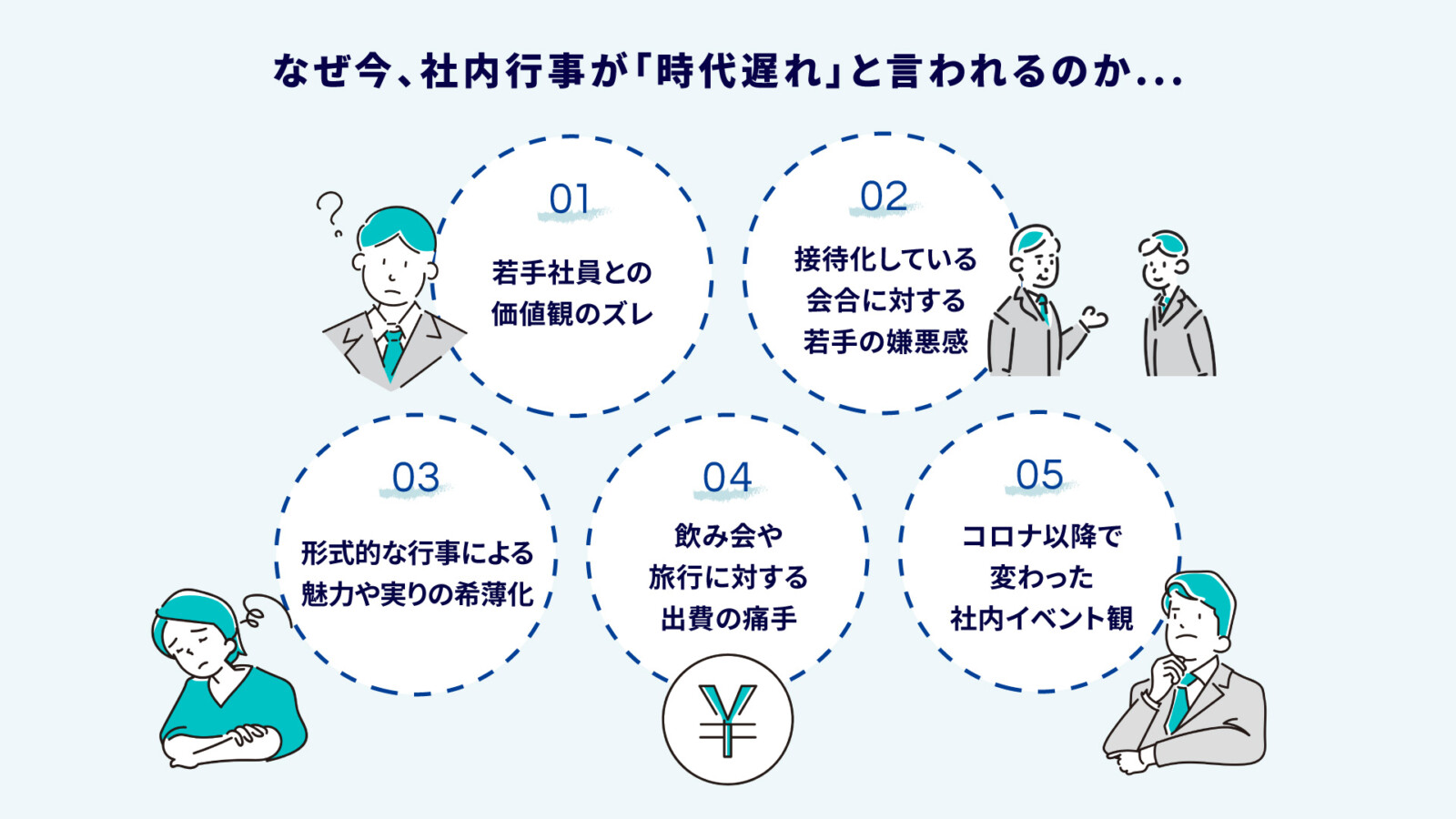

なぜ今、社内行事が「時代遅れ」と言われるのか

社内行事はかつて、社員同士の団結を深める大切な機会とされてきました。しかし現在は、「時代遅れ」との声が増えています。

ここでは、「時代遅れ」とされる5つの理由を解説します。

- 若手社員との価値観のズレ

- 接待化している会合に対する若手の嫌悪感

- 形式的な行事による魅力や実りの希薄化

- 飲み会や旅行に対する出費の痛手

- コロナ以降で変わった社内イベント観

若手社員との価値観のズレ

多くの若手社員が、社内行事にネガティブな感情を抱く傾向にあります。その大きな理由のひとつに、会社が持つ昭和的な価値観と、Z世代を中心とした若手社員の価値観との間に大きなズレがあるためです。

例えば、長時間拘束される飲み会や社員旅行は、時間を自己投資やプライベートに充てたいと考える社員にとっては、ただの拘束時間になってしまいます。また、上下関係を重んじるあまり、先輩や上司が楽しむためだけのイベントに感じてしまうこともあります。

階級や肩書きを気にせず、フラットな関係で交流できる場を求める社員にとって、社内行事は積極的に参加したいほど魅力的なイベントとはいえないでしょう。

接待化している会合に対する若手の嫌悪感

若手社員にとって、懇親会や飲み会が接待の場と化していることに嫌悪感を抱くケースは少なくありません。上司にお酒を注いだり、当たり障りのない相槌を打ったりするなど、気を遣うことにストレスを感じる若手は増えています。

これは、社員同士の懇親を深めるためのイベントが、上下関係を再確認させられるような場になっているともいえます。

接待の要素が強いイベントは、若手の萎縮を招き、結果的に職場の分断にもつながりかねません。

形式的な行事による魅力や実りの希薄化

社内行事を、「毎年同じ内容でつまらない」「参加しても得るものがない」と感じる社員もいるでしょう。これは、社内行事が業務の延長と見なされ、形式的になっていることの表れです。

目的やゴールが曖昧にもかかわらず、「毎年やっているから」という理由で開催される行事は、社員の参加意欲を低下させます。

本来、社内行事には、社員のコミュニケーションを促進したり、企業文化への理解を深めたりする役割があります。しかし、主体的な学びや自発的な参加を促さないイベントは、かえって逆効果になりかねません。

飲み会や旅行に対する出費の痛手

社内行事にかかる費用も、若手社員が参加をためらう大きな理由の一つです。例えば、社員旅行の積立金や飲み会の参加費として、一度に1万円以上を求められることも少なくありません。

特に社会人になったばかりの20代前半の社員にとっては、こうした出費は家計への負担が大きくなります。自己啓発や貯蓄、日々の生活費など優先したい用途があるなかで、会社の行事に高額な費用を支払うことに納得しにくいのは自然なことです。

コロナ以降で変わった社内イベント観

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、社内イベントに対する人々の考え方を大きく変えました。

リモートワークが普及したことで、物理的に集まることの価値があらためて問われるようになったのです。そのため、以前は当たり前だった対面でのイベントも、今では「本当に必要なのか」「オンラインで開催できないか」といった視点で検証される機会が増えました。

一方で、リモートワークを減らして出社を増やす動きも出てきており、離れて働く社員同士のつながりを求める声も確実に高まっています。

今後は、従来のイベントをそのまま踏襲するのではなく、新しい形でつながりを生むイベントが求められるでしょう。

時代遅れとされる社内行事の具体例

社内行事が時代遅れといわれるのは、単に昔ながらの形式が残っているからではありません。社員の多様な価値観や働き方と噛み合わず、むしろ負担や不満を生んでいるケースが目立ちます。

以下に、特に問題視されやすい社内行事の典型例を挙げています。

- 強制参加の社員旅行や飲み会

- 年功序列型の風習が色濃い会合

- マンネリ化した定例行事

それぞれどのような点が時代遅れとされているのか、見ていきましょう。

強制参加の社員旅行や飲み会

社員旅行や飲み会は、一般的に任意参加とされている場合がほとんどですが、実際には「参加しないと評価に響く」「断りづらい雰囲気がある」といった心理的な圧力をともなうケースが少なくありません。

特に業務に十分に慣れていない若手社員の場合、日々の業務で疲労しているにも関わらず、さらにプライベートな時間を削って参加しなければならないという疲弊感を感じやすくなります。

こうした強制感のあるイベントは、かえって社員同士の関係をぎこちなくし、モチベーションを低下させる原因にもなりかねません。

年功序列型の風習が色濃い会合

年功序列の風習が色濃く残る会合も、若手社員から敬遠されがちです。

例えば、「乾杯は上司の号令を待つ」「偉い人のそばに若手が座る」といった暗黙のルールが存在する場では、若手社員は常に気を遣うことになります。フラットな関係性を重視する現代の若者にとって、このような形式的な上下関係は居心地の悪さを感じさせるでしょう。

また、年齢や役職が発言権の優劣を決めるような空間では、社員の本音が出にくく、本来の目的であるはずの社内活性化にはつながりません。

マンネリ化した定例行事

毎年同じ場所で、同じ形式で開催される定例行事も、時代遅れとされる原因のひとつといえます。「毎年やっているから急にやめられない」といった理由で開催されるイベントは、参加者にとっても有意義な機会にはならないでしょう。

このようなイベントでは、社員が受動的になりがちで、交流や感謝の気持ちが生まれにくくなります。結果として、行事の目的であるはずの社員間の交流促進や企業文化の形成といった価値は失われ、形骸化したイベントになってしまいます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

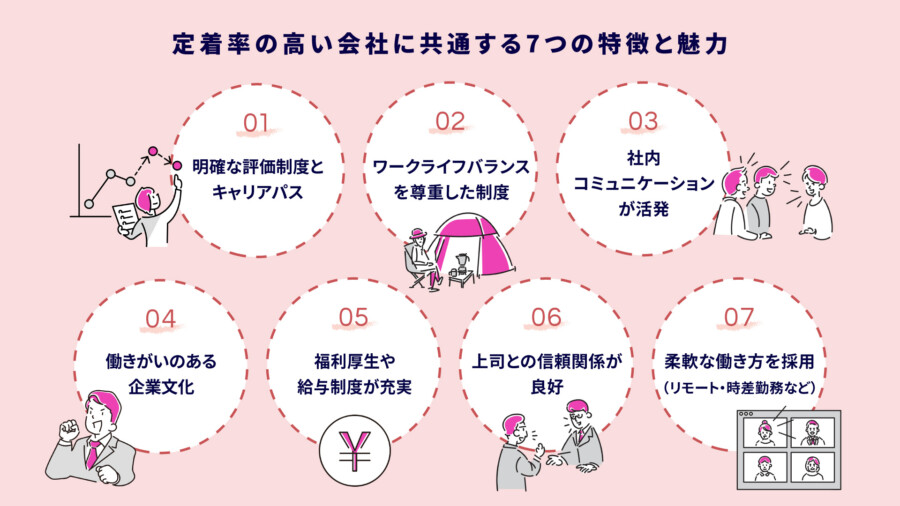

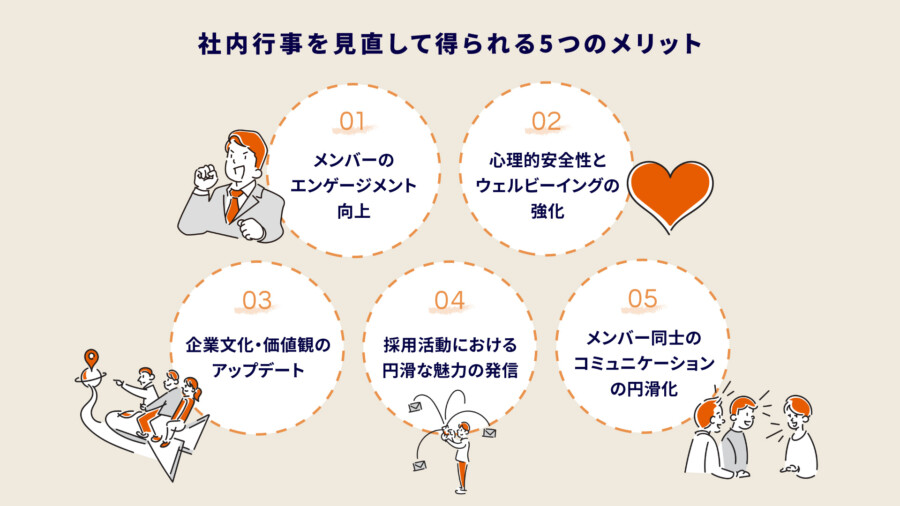

社内行事を見直して得られる5つのメリット

社内行事を「時代遅れ」として切り捨てるのではなく、現代に合わせて見直すことで以下のような多くのメリットが得られます。

- 社員のエンゲージメント向上

- 心理的安全性とウェルビーイングの強化

- 企業文化・価値観のアップデート

- 採用活動における円滑な魅力の発信

- 社員同士のコミュニケーションの円滑化

社内行事がもたらすメリットを詳しく見ていきましょう。

社員のエンゲージメント向上

社内行事を見直すことで、従業員のエンゲージメントを向上させられます。社員が「会社のやることに関わっている」という感覚を持つことで、イベントへの主体性や満足度が高まります。

例えば、自由参加型の企画や、社員自身が企画・運営に関わるイベントは、社員にとって自分ごと化しやすいものです。これにより、社員は会社への帰属意識や貢献意欲を高め、結果としてエンゲージメント向上にもつながります。

心理的安全性とウェルビーイングの強化

上下関係を気にせず自由に発言・参加できるイベントは、組織内の心理的安全性を高めます。自分の意見が尊重されるという安心感は、日々の業務におけるコミュニケーションの質も向上させます。

また、育児や介護といったライフイベントに合わせた支援型のイベントや、リフレッシュを目的とした福利厚生と連動した企画は、社員の心身の健康(ウェルビーイング)向上に貢献するでしょう。

無理なく参加できる仕組みは、社員に安心感を与え、組織への信頼につながります。

企業文化・価値観のアップデート

社内行事の見直しは、企業文化や価値観を時代に合わせてアップデートしていることを社内外に示す機会となります。従来の慣習にとらわれず、社員のニーズに沿ってイベントを刷新していく姿勢は、「変化を恐れない柔軟な組織」という印象を与えるでしょう。

例えば、社員一人ひとりが強みを発揮しながら働き続けられる環境づくりを意識したダイバーシティ&インクルージョン型のイベントは、多様性を尊重する文化の象徴となります。

こうした取り組みを通じて企業の価値観が広く伝われば、若手世代をはじめ多くの社員から共感を得られ、組織への信頼も高まります。

採用活動における円滑な魅力の発信

現代的で魅力的な社内行事は、採用活動においても大きな武器となります。写真映えするイベントや、参加者がSNSでシェアしたくなるような企画は、「楽しそうな会社」「社員の声を大切にする柔軟な企業」という印象を外部に発信します。

これらの情報は、オウンドメディアや会社説明会において、企業カルチャーを具体的に伝えるツールとしても活用可能です。社内行事の変革は、企業ブランディングと採用広報の両方に役立つ重要な要素です。

社員同士のコミュニケーションの円滑化

刷新された社内行事は、世代や部署を越えた社員同士の対話を促進します。

例えば、共通のテーマを持ったワークショップや、チームで協力してゴールを目指す共創型のアクティビティは、普段の業務では関わりの少ない社員同士が自然に交流できる機会を提供します。

このようなイベントを通じて、社員は互いの強みや人柄を知れるため、普段の業務における円滑な連携や、アイデアの創出にもよい影響をもたらすでしょう。

Z世代に響く!新しい社内行事のアイデア集

従来型の形式的な行事は敬遠されがちですが、時代に合った工夫を取り入れることで社内イベントは大きな価値を生み出せます。特にZ世代の価値観に合致した企画は参加意欲を高め、組織全体の活性化につながります。

ここでは、特にZ世代に響く新しい社内行事のアイデアを3つご紹介します。

- 自由参加型のワークショップやボランティア企画

- 社内フェス・クラブ活動などの自由型イベント

- ハイブリッド・オンラインイベント

自由参加型ワークショップやボランティア企画

Z世代は、自身の意思で参加するイベントや、社会貢献につながる活動を好む傾向があります。そのため、会社が主催するイベントであっても、主体的に選べる形式にするのがおすすめです。

例えば、社員が講師となってスキルを共有するワークショップや、社外の団体と連携しておこなうボランティア活動などが挙げられます。こうしたイベントは、誰かに強制されるのではなく、参加者の意思が尊重されていると感じやすくなります。

自分が主体的に参加しているという認識を持つことで、学びや共感を得られるだけでなく、「自分の行動が社会に役立っている」という自己効力感にもつながるでしょう。

社内フェス・クラブ活動などの自由型イベント

社内DJイベントや、社員の趣味を活かしたブース出展型のイベント、ゲーム大会など、参加や発信を楽しむカジュアルなイベントも、注目を集めています。

上からの指示ではなく、社員同士の横のつながりから自然に生まれた企画やアイデアを活用することで、若手世代でも主体性を持って参加できるでしょう。

このようなイベントは、社員が楽しみながら自然に交流できる機会になります。また、SNSでの共有を前提としたフォトスポットの設置など、発信しやすい工夫を凝らすことで、企業の魅力を外部に伝える採用広報としても大きな効果を発揮するでしょう。

ハイブリッド・オンラインイベント

リモート勤務が定着した現代では、物理的な制約を超えたオンラインのイベントも珍しくありません。全社オンラインクイズ大会や、Zoom+Slackを使ったバーチャル謎解き、動画配信型社内表彰式など、オンラインならではの強みを活かしたイベントも魅力的です。

また、オンラインだからこそ参加へのハードルが下がり、全国や海外の拠点にいる社員とも気軽に交流できるメリットもあります。

さらに、対面とオンラインを組み合わせた「ハイブリッド型」にすることで、より多くの選択肢や経験を提供できます。例えば、リアル会場の様子をライブ配信したり、アーカイブ動画を残したりといった工夫をするとよいでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社内行事を見直したい企業が取るべき5ステップ

社内行事を時代に合わせたものへ変えていくためには、感覚的な判断ではなく段階的な改善プロセスが必要です。

ここでは、社内行事を見直すために企業が取るべき5つのステップを紹介します。

- 現状の行事を棚卸し・アンケート調査

- 目的を明確化する(交流・育成・価値観共有など)

- 多様なアイデアを集める(社内公募・少人数企画)

- 小規模で試験導入して評価・フィードバックを取る

- 定着化とブラッシュアップのサイクルを回す

順番に見ていきましょう。

現状の行事を棚卸し・アンケート調査

まず、現在「なんとなく毎年やっている」行事をすべて洗い出すことから始めます。このとき、それぞれの行事の目的や効果、参加率などを整理し、客観的に評価します。

同時に、社員アンケートやヒアリングを通じて、現場の率直な声を集めましょう。誰でも自由に意見をいえたり、匿名で回答できる仕組みを取り入れたりするなど、本音を引き出す工夫が必要です。

このステップを踏むことで、社内行事の見直しをおこなううえでの現状把握と、社員のニーズを理解することにつながります。

目的を明確化する(交流・育成・価値観共有など)

現状の分析が終わったら、「なぜこの行事をやるのか?」という目的を定義し直します。目的が曖昧なままだと、行事は形骸化しやすくなるためです。

例えば、「部門間の交流を促進したい」「企業理念を共有したい」「社員をねぎらいたい」など、具体的な目的を設定します。目的によってイベントの設計や内容は大きく変わるため、このステップはその後の計画を立てるうえで重要です。

目的を明確にすることで、参加者も行事の意義を理解し、主体的に参加しやすくなるでしょう。

多様なアイデアを集める(社内公募・少人数企画)

新しいイベントを企画する際には、若手社員や非管理職層を巻き込むことで、共感と実行力を高められます。そのため、協力者を積極的に募集しましょう。

全社に向けてアイデアを公募する際は、Googleフォームや社内SNSを活用すると便利です。また、アイデアが集まったら、まずは少人数のプロジェクトチームを結成して、企画を進めてみるのがおすすめです。小さくはじめることで、変化にも柔軟に対応できます。

多様な層の意見を取り入れることで、幅広いニーズに応えられるイベントが企画できます。

小規模で試験導入して評価・フィードバックを取る

はじめから全社的なイベントとして開催するのではなく、まずは少人数や限定された部門でテスト開催することを検討しましょう。これにより、本格導入の前に、参加者の反応や課題を確認できます。

イベント終了後には、アンケートやヒアリングを通じて、参加者の声や参加率などを定量・定性的に評価することが大切です。得られたフィードバックは、必ず次回以降の改善に活かし、よりよいイベントへとブラッシュアップさせましょう。

定着化とブラッシュアップのサイクルを回す

社内行事の改善を一度で終わらせず、企画・実行・評価・改善のサイクル(PDCA)を回し続けることが重要です。特に単発のイベントではなく、毎年開催するイベントであれば、前年の評価をもとに内容をアップデートしていく必要があります。

この継続的な改善の積み重ねは、社員のニーズに応え続けることにつながります。社内行事が時代に即した価値を持ち続けることで、イベントによる短期的な効果を得られるだけでなく、中長期的な視点での企業文化づくりにもよい影響を与えるでしょう。

まとめ|社内行事の成功は目的と共感が重要

社内行事は、古い形式のまま続ければ「時代遅れ」と受け止められます。しかし、現状を分析して目的を明確にし、社員が共感できる形にアップデートすれば、大きな価値を発揮します。

交流や学びの場としての機能を持たせることで、エンゲージメントや心理的安全性の向上にもつながるでしょう。社内行事を社員にとって有意義な機会とするためには、「なんのためにやるのか」という目的と、参加者が納得し共感できるかどうかにかかっています。

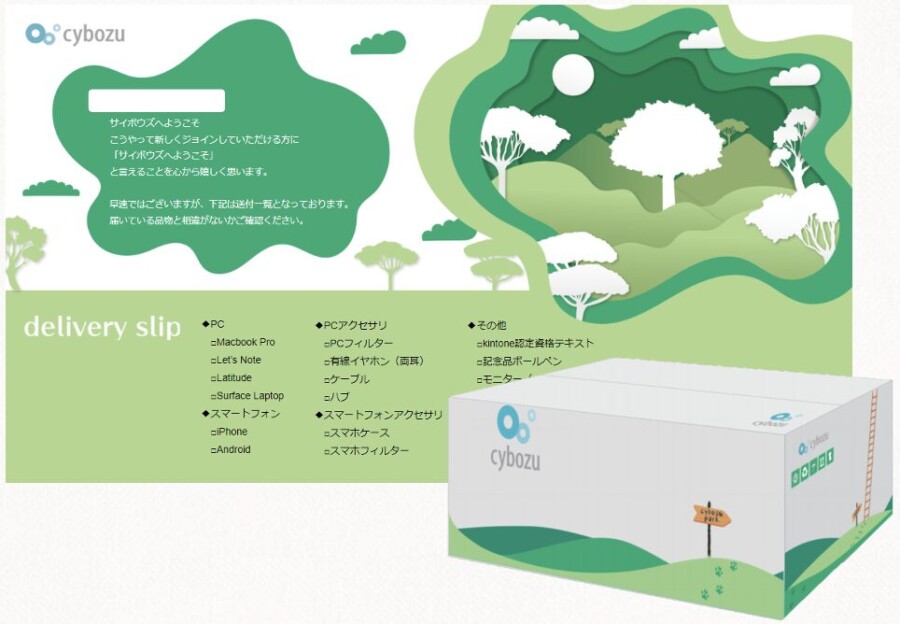

Cultive(カルティブ)では、企業文化や価値観に合った社内コミュニケーションの設計を支援しています。

「自社の行事を見直したい」「社員が心から参加したいと思える場をつくりたい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。

目的と共感を軸にした行事づくりで、組織の魅力を高めるお手伝いをいたします。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)