社員旅行はもう古い?「時代遅れ」と感じる若手社員のリアルな声

働き方や価値観が大きく変化する現代において、社員旅行に対する若手社員の意識も変わってきています。リアルな声を見ていきましょう。

- SNS時代で広がる「社員旅行=強制イベント」のイメージ

- プライベート重視の若手にとって負担になる理由

- 「行きたくないけど断れない」参加率と本音のギャップ

SNS時代で広がる「社員旅行=強制イベント」のイメージ

SNSの普及により、社員旅行への否定的な意見が拡散しやすくなったことで、「強制参加のイベント」というイメージが定着してしまいました。

社員旅行を実施している企業に勤める人の話として「社員旅行が面倒」という声がWeb上で共有され、特に若い世代にはネガティブなイメージを持たれやすい傾向があります。

また、ある調査会社のアンケートでは約60%が「社員旅行は必要ない」と回答している調査結果もあり、SNSを通じて同じような価値観を持つ人々の意見が増幅されることで、「昔ながらの昭和的な価値観」と「現代の個人主義」のギャップも感じられやすくなっています。

プライベート重視の若手にとって負担になる理由

ワークライフバランスを重視する現代の若手社員にとって、社員旅行はネガティブに捉えられやすい傾向があります。

特にZ世代・ミレニアル世代は、休日はプライベートな時間として考える人が多く、その貴重な時間を会社の行事で使うことに抵抗を感じています。

家族や恋人との時間を潰されると感じる人にとって、土日や有給休暇を社員旅行に充てることは「自分の時間を会社に奪われた」という感覚を生みます。また、「プライベートと仕事はきっちり分けたい」という意見や、普段は見せないプライベートな一面を職場の人に知られることへの不安も存在します。

「行きたくないけど断れない」参加率と本音のギャップ

社員旅行の参加率と社員の本音には大きなギャップが存在しています。

社員旅行のある会社では「社員旅行は当然参加」という雰囲気があり、なかなか「行きたくない」という言葉は職場で発することができません。

実際に社員旅行の幹事に参加状況を聞くと、役職が上になればなるほど参加率が高くなっていることが多く、これは暗黙の了解として参加が期待されていることを示しています。

前述のとおり約60%が「社員旅行は必要ない」と回答しているにも関わらず、実際の参加率はそれよりも高い傾向にあります。

多くの社員が内心では参加したくないと感じながらも、職場での立場や人間関係を考慮して参加せざるを得ない状況が生まれているようです。

ただ、その一方で「参加したい」という意見が4割を超えていることもあり、「強制的な参加」というイメージを与えてしまうかどうかも満足度に関係すると思われます。

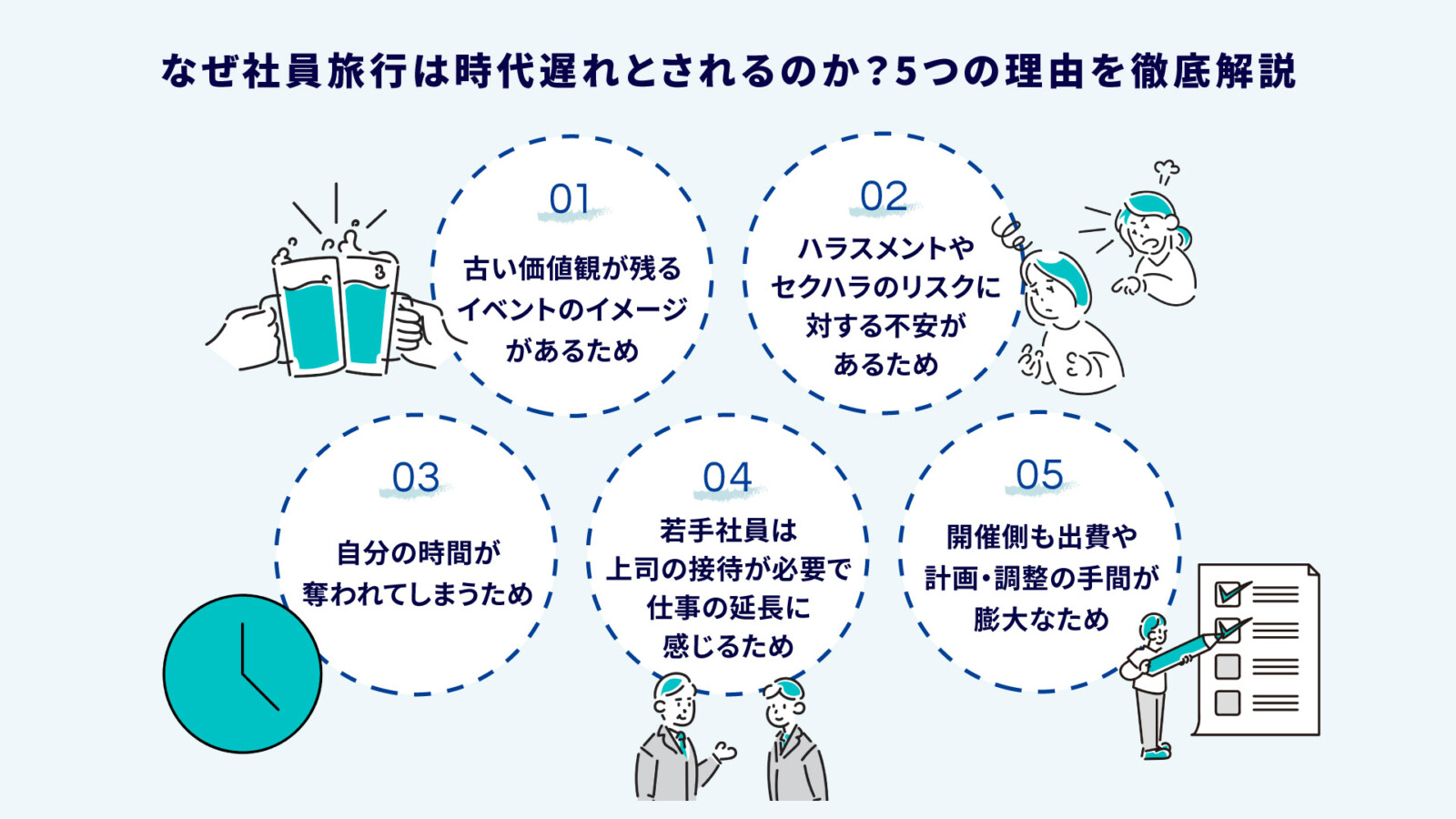

なぜ社員旅行は時代遅れとされるのか?5つの理由を徹底解説

社員旅行が時代遅れと考えられやすい理由は多岐にわたります。主な理由として、以下の5つの要因が挙げられます。

これらの理由を理解することで、現代に適したコミュニケーション施策を検討できるでしょう。

- 古い価値観が残るイベントのイメージがあるため

- ハラスメントやセクハラのリスクに対する不安があるため

- 自分の時間が奪われてしまうため

- 若手社員は上司の接待が必要で仕事の延長に感じるため

- 開催側も出費や計画・調整の手間が膨大なため

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

古い価値観が残るイベントのイメージがあるため

プライベートを長時間も共有する社員旅行は、会社が「第二の家族」と考えられていた昭和的な価値観とリンクして捉えられがちです。

終身雇用が一般的だった昭和の時代は「社員同士の親睦を深める」という名目で、社員旅行も全員参加が当たり前でした。

しかし現代では、働き方への価値観の変容や個人の自由が重視されるようになり、「強制的に参加させられること」を敬遠する人が増えています。

ハラスメントやセクハラのリスクに対する不安があるため

長時間のプライベートを共有する社員旅行を、プライバシーの観点で敬遠する人も多くいるでしょう。特に宿泊をともなう旅行では、同性同士でも気を使う場面が多く発生します。寝食を共にする環境の中では人それぞれに「見せたくない」「知られたくない」と感じる事情もあります。

また、社員旅行にはアルコールの入る機会も多く、「業務外」となる旅行中のハラスメント対策にも気を配る必要があります。

こうしたコンプライアンスやハラスメントの側面から、導入へのハードルが高く感じられる企業も多くいるでしょう。

自分の時間が奪われてしまうため

特に若い世代にとって「ワークライフバランス」は重視されやすい傾向にあり、プライベートは自分のための大切な時間として考えられています。一日中会社のメンバーと時間を共にする社員旅行は、プライベートの時間を潰されると感じる人も多く、特に土日・祝日や有休を社員旅行に使ってしまうと「会社に自分の時間を奪われた」と捉えられやすくなります。

「全員参加が当たり前」という半ば強制的な雰囲気の中で社員旅行を実施してしまうと、「会社のしたいことにボランティアで参加している」という意識が働き、エンゲージメントなどにも悪影響になりかねません。

社員旅行を実施する際には社員の自主性を重んじて、その上で参加して楽しめるような企画をすることが重要になります。

若手社員は上司の接待が必要で仕事の延長に感じるため

社員旅行では、若手社員が上司や先輩に気を遣う場面が多く、仕事の延長線上にあるイベントとして認識されがちです。上司へのお酌や部下へのねぎらいなどは交流の一環ではあるものの、社員旅行では拘束時間が長く気疲れしてしまうと考える人も多いのが実情です。

これは、上下関係の価値観が強く残っている組織ほど顕著になります。若手のうちは何かしら体を張った芸を行って周囲を楽しませなければならないという体験談もあり、若手社員にとって社員旅行は真のリフレッシュの場ではなく、むしろストレスを感じる「仕事の延長」として捉えられているのが現状です。

開催側も出費や計画・調整の手間が膨大なため

社員旅行の企画・運営には膨大な労力とコストがかかり、開催側にとっても大きな負担となっています。旅費が社員持ちだったり積立だったりすると、社員は負担が大きく感じますし、企業側が全額負担する場合でも相当な出費となります。

また、旅行の企画立案から宿泊先の手配、参加者の調整、当日の進行管理など、担当者には通常業務と並行した準備が必要になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社員旅行にもメリットがある?賛成派が語る再評価のポイント

社員旅行への批判的な意見が多い一方で、適切に実施すれば大きな効果が期待できるという声もあります。具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。

- 普段関わらない部署と接点を持てる

- 組織の一体感やチームビルディングを見込める

- 自由参加型や家族同伴可など新たな取り組みもある

普段関わらない部署と接点を持てる

社員旅行の最大のメリットの一つは、日常業務では接点の少ない他部署の社員との交流機会を創出できることです。社員旅行では同じ部署の人だけでなく、他の部署の人とも交流できるため、今まで関わりの薄かった人とも距離が縮まる可能性があります。

特に大企業では部署間の壁が高くなりがちですが、リラックスした環境での交流により、社員旅行後のコミュニケーションにもよい影響を与えて、効率的に業務を進められるようになることが期待できます。また、社員同士のコミュニケーションの活性化により、会社内の人間関係が広がることで、新しいプロジェクトや業務改善のアイデアが生まれることもあります。

組織の一体感やチームビルディングを見込める

社員旅行では、共通の体験を通じて組織の一体感を醸成することができます。仕事の場を離れると、普段とは違うお互いの素顔がわかり、怖いと思っていた上司や先輩の意外な一面を見ることで、普段より距離が近く感じられます。

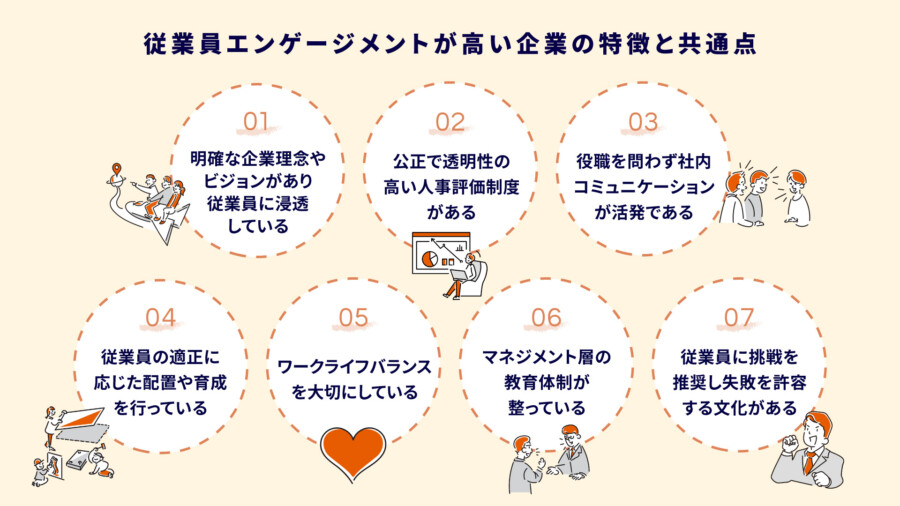

また、全員で体験するようなワークやレクリエーションを通してチームワークの向上も期待できます。業務内では知ることのなかったお互いの個性や魅力を知り、エンゲージメントが高まり、組織としての一体感強化を目指すこともできるでしょう。仕事に戻ってからも良好なコミュニケーションを生み出していく効果も期待できるため、エンゲージメント対策として重要な意味を持ちます。

自由参加型や家族同伴可など新たな取り組みもある

近年では、従来の強制参加型社員旅行から脱却し、多様なニーズに対応した新しい形の社員旅行が注目されています。「集団で行動し、宴会で親睦を図る」タイプの社員旅行ではなく、社員の好みや社風に柔軟な対応ができる社員旅行が人気となっており、企画段階から社員の声を取り入れた取り組みが増えています。

例えば、日帰りイベントや、自由時間を多く設けたプラン、研修やトレーニングと組み合わせた社員旅行など、参加者の多様なニーズに応える工夫がなされています。

ネガティブな意見が目に入りやすい社員旅行ですが、社員の意見や事情を尊重し、時代に合わせて柔軟に設計すれば、エンゲージメントが向上するイベントとして設計することも可能です。

社員旅行に代わる現代的な社内コミュニケーション施策

プライベートな時間を充てる社員旅行は参加へのハードルも高く、その分、満足度を担保するための準備や企画も入念に行わなければなりません。エンゲージメント対策として何か企画したいけど社員旅行は負担が大きい、と感じる方は、他のコミュニケーション施策も視野に入れてみましょう。

以下に、社内コミュニケーション施策としての代表的な例を挙げます。これらの施策は時間や場所の制約が少なく、多様な働き方をする社員にとって参加しやすいメリットがあります。

- オンライン懇親会

- 社内レクリエーション

- ワーケーション

- 部活動型コミュニティ

オンライン懇親会

オンライン懇親会は、テレワークが普及した現代において代表的な社内コミュニケーション施策の一つです。テレワークを実施していると、社員同士のコミュニケーションが少なくなりがちで、オンラインでの懇親会を開催する企業が増えています。オンライン懇親会の最大の魅力は、自宅から参加できるため、移動時間を削減でき、交通費や食費などの雑費も節約できる点です。

また、比較的短時間で、自宅にいながら参加できるので、いろいろな人が参加しやすくなります。その一方で、参加者の集中力を維持する難しさもあるため、参加型のゲームやクイズなどを活用して満足度が上がるような工夫が必要です。

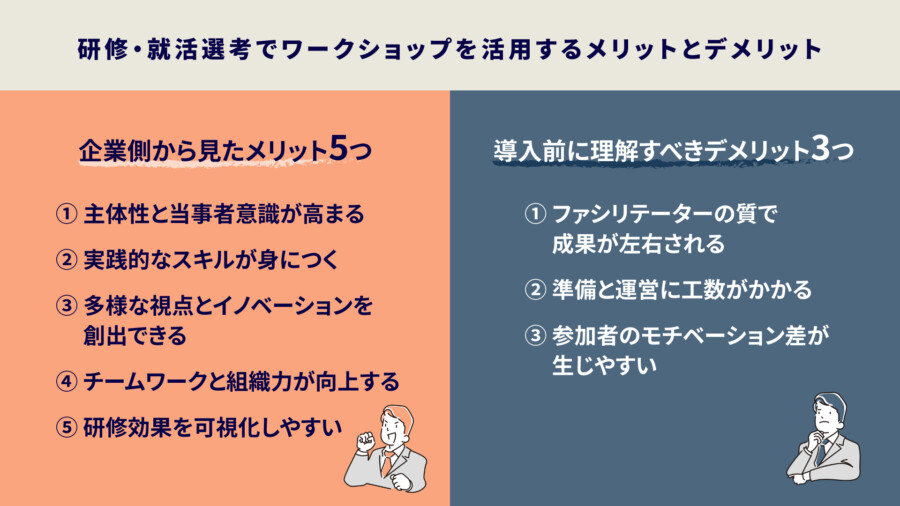

社内レクリエーション

社内レクリエーションも、社内交流イベントとして代表的な例です。スポーツ大会、ワークショップ、クイズ大会など定番のレクリエーションは、ある程度経験による差がなく楽しめるため、世代や年齢を超えてみんなで楽しめるなど、参加者の技術レベルに関係なく楽しめる活動が選ばれています。

これらの活動は宿泊を伴わず、数時間程度で完結するため、継続しやすいコミュニケーションイベントを実施すれば、回数を重ねるほど社員同士の関係性が良好になる効果が期待できます。社内レクリエーションは、社員旅行よりも負担が少なく、効率的にコミュニケーションを促進できる施策として高く評価されています。

ワーケーション

ワーケーションは、働き方の多様化に対応した新しいコミュニケーション施策として注目されています。普段と違う場所で仕事ができるため社員もリフレッシュできる特徴があり、仕事とレジャーを両立できる点が魅力です。従来の社員旅行とは異なり、業務時間内に実施できるため、思い切って、勤務日に旅行を企画してみてはいかがでしょうか?

営業日を休日とすることは企業にとって痛手のように感じますが、社員を大切にできる企業として取引先やお客様にもアピールできるポイントにもなります。ワーケーションでは、自然豊かな環境や文化的な場所での業務を通じて、いつもとは違う景色にふれることで、日々の仕事の緊張感がとけ、アイデアを閃いたりする効果も期待できます。

部活動型コミュニティ

部活動型コミュニティは、共通の趣味や関心事を通じて社員同士の交流を深める仕組みです。「フットサル部」や「映画部」など、スポーツから文化系まで、多様な活動が可能です。また、部活動型コミュニティの特徴は、参加が完全に任意であり、共通の趣味や興味を持つ人たちが集まるため、自然で活発なコミュニケーションが生まれることです。

会社側が部活動費用を負担したり、告知活動を支援することで、福利厚生面での満足度も高まり、会社へのエンゲージメントが向上するという効果も期待できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

社内のコミュニケーション施策を成功させるポイント

効果的な社内コミュニケーション施策を実現するためには、単に新しい企画を導入するだけでなく、社員のニーズを的確に把握し、継続的な改善をおこなうことが重要です。

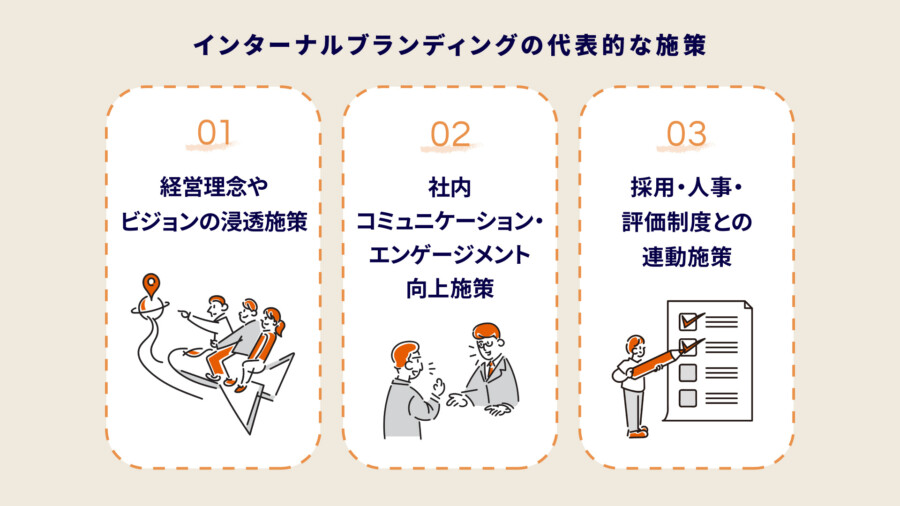

社内コミュニケーションを成功させるには、施策だけでなく、運営の仕方・仕組みがポイントです。以下に紹介する3つのポイントを意識することで、形式的なイベントで終わらせず、「継続性」、「納得感」、「主体性」を持った価値のあるコミュニケーション機会を創出できるでしょう。

- 社員が選べる福利厚生を実施する

- 施策の目的を明確化させる

- 効果測定やフィードバックを実施する

社員が選べる福利厚生を実施する

現代の多様な働き方に対応するためには、画一的な施策ではなく、社員が自分のライフスタイルに合わせて選択できる福利厚生制度が重要です。企画の段階から社員の声を取り入れることで、参加するほうもメリットがあると思ってもらえるため、参加率が高まる傾向があります。

具体的には、複数の選択肢を用意し、社員が興味のあるものを選択できる仕組みを構築することが効果的です。例えば、アウトドア系、文化系、オンライン系などさまざまな選択肢を提供し、年間予算の範囲内で自由に参加できるポイント制度の導入なども考えられます。

また、参加時期についても、金曜日から土曜日にかけて旅行をする企業は意外と多く、旅行に参加した休日の分を振替休日として休むことができるような制度を設けることで、社員の負担を軽減できます。

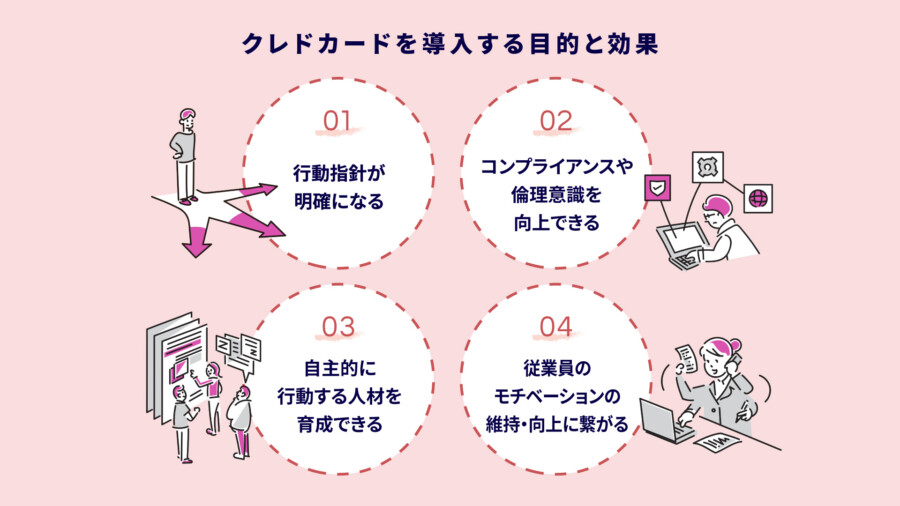

施策の目的を明確化させる

社内コミュニケーション施策を成功させるためには、なぜその施策を実施するのかという目的を明確にし、社員に理解してもらうことが不可欠です。社員旅行に参加する目的が具体的に示されていると、参加したいと思えるようになります。

例えば、「チームで協力し、絆を深めて業務に活かす」という目的があれば、仕事に役立つと感じることができるように、明確な目標設定が参加意欲を大きく左右します。目的の設定においては、「なんとなく親睦を深める」といった曖昧なものではなく、「理念への理解を深めて自分たちの価値を再発見しよう」「部署間の関係を深めてイノベーションのきっかけを作ろう」など、メンバーと分かち合える目的を立てて共有しましょう。

効果測定やフィードバックを実施する

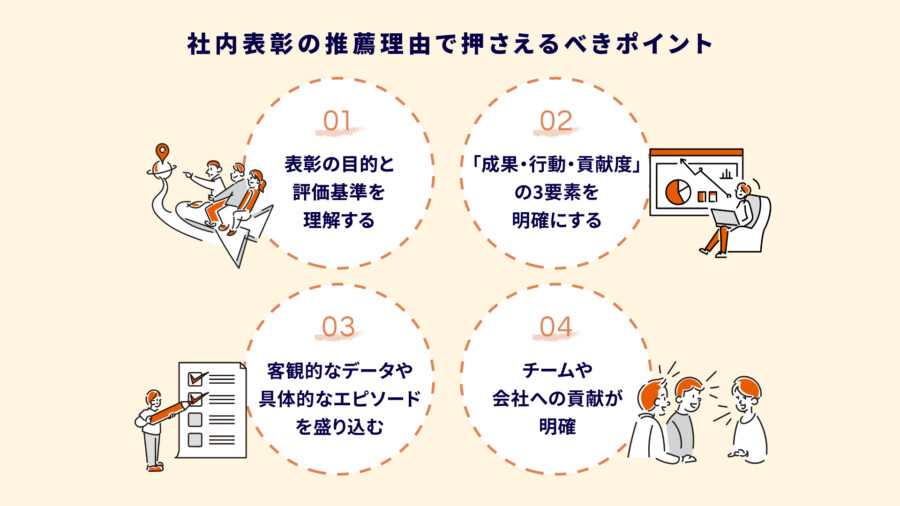

継続的に効果的なコミュニケーション施策を実施するためには、定期的な効果測定とフィードバック収集が欠かせません。社員旅行は成功させれば大きな効果が見込めるため、多くの社員に「参加したい」と思われる社員旅行を企画することが重要であり、そのためには参加者の満足度や行動変化を定量的・定性的に測定する必要があります。

具体的な測定方法として、参加前後のアンケート調査、部署間の連携回数の測定、社内コミュニケーション満足度の変化、離職率の推移などが挙げられます。また、参加者からの率直なフィードバックを収集し、次回の企画に反映させることで、継続的な改善を図ることができます。

フィードバック収集の際は、匿名性を保証し、批判的な意見も歓迎する姿勢を示すことで、本音の意見を集めやすくなります。効果測定とフィードバックの仕組みがあることで、社員も企業の真剣な取り組み姿勢を感じ、より協力的になる傾向があります。

みんなが笑顔になれる社内イベントなら、Cultiveへ

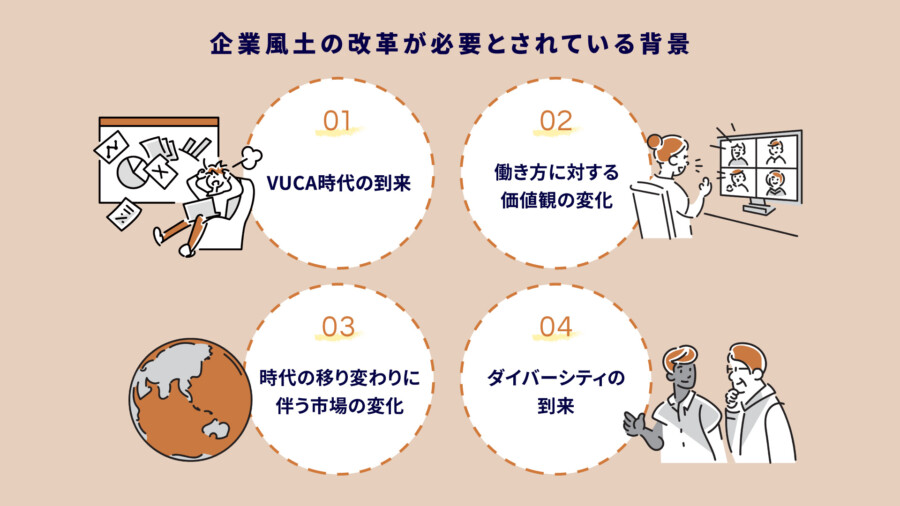

社員旅行が「時代遅れ」と感じられる背景には、働き方の多様化やの価値観の変化があります。

しかし、社内コミュニケーションの重要性は変わらず、むしろリモートワークの普及により、その必要性は高まっているといえるでしょう。

重要なのは、従来の形にとらわれず、現代の働く人々のニーズに適応した柔軟なコミュニケーション施策を構築することです。

オンライン懇親会やワーケーションなど、新しい形の取り組みを通じて一人ひとりが価値を感じられる組織づくりを目指していきましょう。

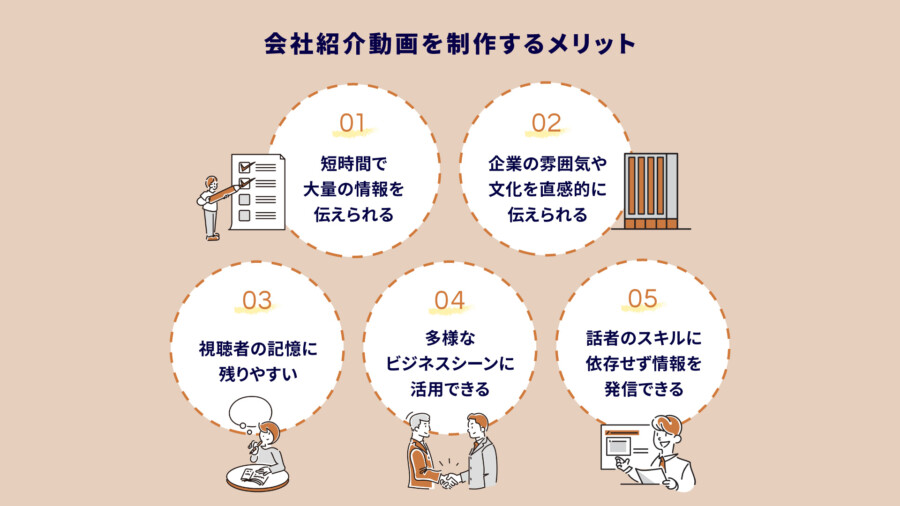

また、Cultiveでは社員旅行や社員総会などの社内イベントや、エンゲージメント対策につながる文化醸成施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「会社や仲間を誇りに思えるようになってほしい」「理念を体現行動につなげたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)