定着率とは?基本の意味をわかりやすく解説

定着率とは、入社した社員が、一定期間経過後も企業に在籍し続けている割合を示す言葉です。定着率は社員の働きやすさや職場環境の健全性を示す指標の一つとして用いられています。

ここでは、定着率の基本的な意味を、2つの視点からわかりやすく解説します。

- ビジネスにおける定着率の重要性

- 定着率と混同されがちな「離職率」との違い

ビジネスにおける定着率の重要性

定着率は、企業の競争力や業績の安定に関わる重要な指標のひとつです。主に、以下のような点において、企業に大きな効果をもたらします。

【定着率が企業にもたらす効果】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 採用・教育コストの削減 | 離職が少ないことで、新たな人材の採用や育成にかかる手間と費用を抑えられる |

| 生産性の向上 | 長く働く社員は業務に習熟しているため、仕事を効率的に進められ、企業全体の生産性が高まる |

| 職場の人間関係の安定 | 長く働く社員が多いことで職場内の信頼関係や連携が深まり、チームワークの向上につながる |

このように、定着率は「社員が安心して働ける環境が整っているか」を測る指標であり、

企業の健全性や魅力を判断するうえでの目安となります。

定着率と混同されがちな「離職率」との違い

定着率と離職率は、いずれも社員の在籍状況を示す指標ですが、その定義は異なります。

定着率は、「ある期間の初めに在籍していた社員のうち、その期間の終わりにも在籍している人の割合」を表すのに対し、離職率は、「ある期間中に離職した社員の割合」を示します。

以下に、両者の違いをわかりやすくまとめました。

【定着率と離職率の違い】

| 項目 | 定義 | 算出方法のイメージ |

|---|---|---|

| 定着率 | 一定期間、企業に在籍し続けている社員の割合 | 100% – 離職率 = 定着率 |

| 離職率 | 一定期間に離職した社員の割合 | 100% – 定着率 = 離職率 |

定着率と離職率は、どちらも人事における重要なKPI(重要業績評価指標)です。両者をあわせて分析することで、人材の流動性や職場環境の安定度を把握できるため、人事戦略の立案に役立ちます。

定着率の計算方法

自社の定着率を正確に把握するためには、正しい計算方法を理解し、適切な計測期間を設定する必要があります。ここでは、定着率の基本的な計算式と、算出した定着率の読み解き方を説明します。

- 基本的な計算式と計測期間

- 算出した定着率の期間別の扱い方

基本的な計算式と計測期間

定着率は、「ある時点での在籍人数」を「期間開始時点の在籍人数」で割り、100を掛けて算出します。式で表すと以下のとおりです。

定着率(%)=(ある時点での在籍人数 ÷ 期間開始時点の在籍人数)× 100

例えば、ある年の4月に100名の新入社員が入社し、翌年の4月時点で80名が在籍していた場合、次のように計算されます。

定着率 = 80名 ÷ 100名 × 100 = 80%

なお、定着率は「どの期間を対象とするか」によって大きく変動します。他社との比較や経年での変化を正確に把握するには、いつからいつまでの期間を対象とするのかをあらかじめ明確に定めておくことが重要です。

算出した定着率の期間別の扱い方

定着率の測定期間をいつからいつまでに設定するかは、定着率を算出する目的によって変わってきます。

例えば、厚生労働省では毎年、「新規学校卒業者(新卒)の就職後3年以内の離職状況」が調査されていることから、定着率を測る指標として3年の測定期間がよく用いられています。

以下の表のように、定着率は測定期間によって示す意味や読み取れる情報が異なるため、目的に応じた使い分けが重要です。

【定着率の期間別の特徴】

| 期間 | 特徴 |

|---|---|

| 1年定着率 | 短期離職の傾向を把握するのに有効な指標 |

| 3年定着率 | 組織との相性や人材育成制度の有効性を測る指標 |

| 5年・10年定着率 | 長期的な職場満足度やキャリア支援体制の機能状況を示す指標 |

こうした年次ごとの定着率を継続的に追跡することで、離職が発生しやすい時期や傾向を把握しやすくなるため、より精度の高い分析や、効果的な改善策の立案が可能になります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

定着率を高める効果と重要性

定着率を高めることは、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、定着率向上によって得られる具体的な効果と、それが企業経営にどう貢献するのかを解説します。

- 社員の育成コストを抑えられる

- 業務へのモチベーションを高められる

- 優秀な人材を確保できる

- 社員の心身が守られ良好な職場環境を整えられる

- 安定した経営状況を目指せる

順番に見ていきましょう。

社員の育成コストを抑えられる

定着率が高い企業では、社員の入れ替わりが少ないため、人材採用や育成にかかるコストを大幅に抑えられます。

社員が離職するたびに発生する採用活動や研修にかかる費用、さらに既存社員が新入社員を指導するOJT(On-the-Job Training)などの負担は小さいものではありません。

こうした離職にともなうコストが頻繁に発生する企業では、人材が安定せず、経営や業務効率にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

一方で、社員の定着率が高ければ採用や教育にかかる業務負担が減り、本来の業務に集中できるため、組織全体の生産性や業務効率の向上にもつながります。

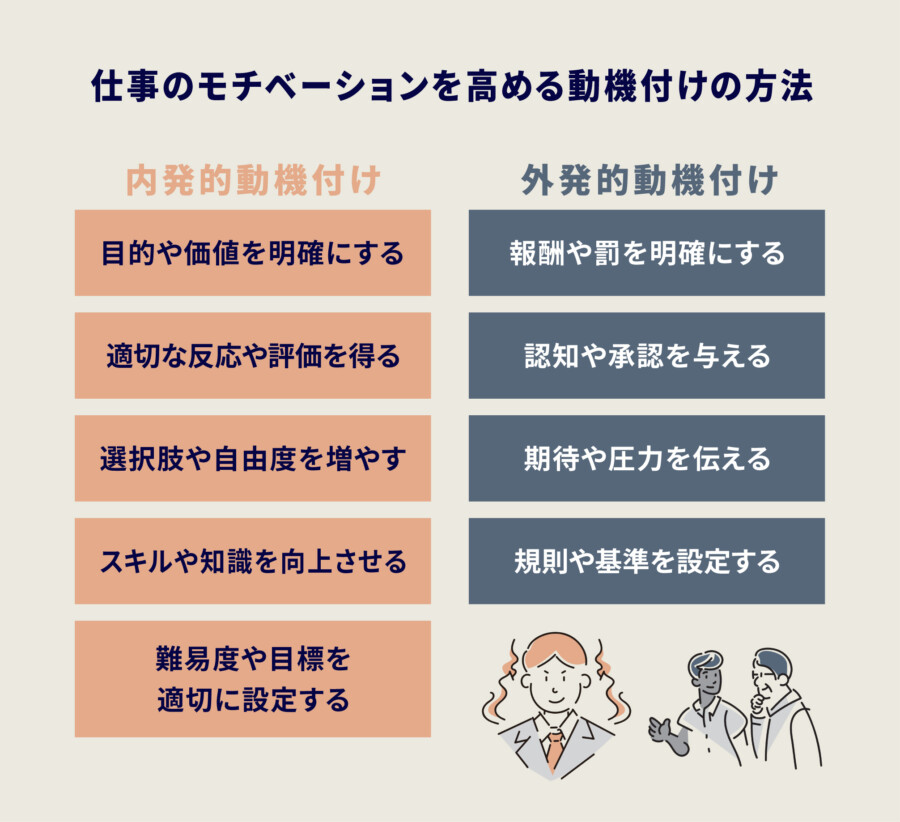

業務へのモチベーションを高められる

社員が長く同じ職場で働くことで、業務への理解が深まり、責任感が高まります。継続的な経験を通じてスキルが磨かれ、キャリアも築いていけるため、結果としてモチベーションの維持・向上にも寄与します。

さらに、社員を大切にする風土があり、適切な評価制度も整っていれば、会社への信頼感も高まり、より意欲的に仕事に取り組む姿勢も育まれるでしょう。

優秀な人材を確保できる

定着率が高い企業は、社外から「働きやすい会社」として認識されやすくなり、企業のブランドイメージの向上につながります。その結果、優秀な人材からの応募や紹介が増えることが期待できます。

離職が少なく、長く勤めている社員が多いという事実は、求職者に安心感や信頼感を与える重要な要素です。さらに、口コミサイトやSNSでの評判がよくなることで、「この会社で働きたい」と考える意欲の高い人材からのアプローチも増加するでしょう。

質の高い人材を安定的に確保することは、組織の競争力を高めるうえで重要なポイントです。

社員の心身が守られ良好な職場環境を整えられる

高い定着率を維持している企業は、心理的安全性やワークライフバランス、適切なマネジメントを重視していることの表れともいえます。

社員が安心して意見をいえる環境や、仕事とプライベートの調和がとれた働き方が実現することは、心身の健康を保つうえで欠かせません。

また、ハラスメントや過重労働のない健全な職場は、社員のエンゲージメント(仕事への前向きな関わり)を高め、長く働き続けたいという意欲につながります。こうした取り組みの積み重ねが、さらに定着率を高める好循環を生み出しているといえるでしょう。

安定した経営状況を目指せる

社員の定着率が高いことは、企業の経営を安定させるうえで重要な要素です。

定着率が低いと、急な人員不足により業務が停滞したり、納期の遅延が発生したりと、常にリスクを抱えることになります。

特に少人数で運営されている中小企業やスタートアップでは、一人の離職が事業全体に与える影響も大きく、安定した運営が難しくなるケースも少なくありません。

一方で、社員が定着していれば、計画的かつ持続的な事業運営が可能になります。突発的なトラブルも回避しやすくなり、より安定した経営状況を目指せるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

定着率が低い企業の特徴とリスク

定着率が低い企業は、従業員がすぐに辞めてしまうというだけでなく、経営そのものに深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、定着率が低いことで企業が直面するリスクと、それがどのように企業の損失や課題につながるのかを解説します。

- 業績が安定せず経営不振に陥る恐れがある

- 社員が育つ前に離職してしまう

- 人材の採用・教育にコストがかかる

- 十分な人員確保ができず過酷な労働環境につながる

- コミュニケーションが滞り従業員の満足度や生産性が落ちる

業績が安定せず経営不振に陥る恐れがある

定着率が低い企業では、社員の入れ替わりが激しいことで、組織全体のパフォーマンスが安定しづらくなります。そのため、商品・サービスの品質低下や納期遅延の発生など、事業運営に深刻な影響を及ぼしかねません。

また、熟練した人材が不足することで経営判断の遅れが生じるだけでなく、新たな人材の採用・育成にかかるコストや工数も膨らみます。

こうした状況が続けば、お客様からの信頼を失い、最終的には業績の悪化や経営不振に陥るリスクも高まります。

社員が育つ前に離職してしまう

企業は、入社後の研修やOJT、新たな人間関係の構築などに、多くの時間と費用を投じています。しかし、入社直後の社員が早期に離職してしまうと、戦力となるまでにかけた投資が回収されず、企業にとって大きな損失となります。

特に、入社から3年未満の離職率が高い業界では、人材が十分に育つ前に辞めてしまうケースが多く、慢性的な人手不足に陥っている企業も少なくありません。このような状況は、組織の持続的な成長を妨げる深刻な課題となっています。

人材の採用・教育にコストがかかる

定着率が低い企業では、常に新たな人材を採用し続ける必要があり、採用広告費や人材紹介料、新人研修コンテンツの制作費などが継続的に発生します。社員が定着しない限り、この採用と教育のサイクルは止まらず、コストは膨らむ一方です。

本来であれば事業のために投資すべき資金が人員補充に充てられ続けることで、企業は成長の機会を逃す可能性があります。こうした状態が長引けば、財務状況が悪化し、経営への負担も一層大きくなるでしょう。

十分な人員確保ができず過酷な労働環境につながる

定着率が低い企業では、常に人手不足の状態に陥りやすくなります。その結果、残された社員一人ひとりの業務負担が大きくなり、さらなる離職を招くリスクが高まります。

例えば、飲食店では「シフトがなかなか埋まらない」、オフィスワークでは「有給休暇が取りにくい」などの問題が発生し、社員の疲弊につながりかねません。

こうした過酷な労働環境は、心身の健康を損なうだけでなく、モチベーションや業務効率の低下を引き起こすなどの負のスパイラルに陥る恐れがあります。

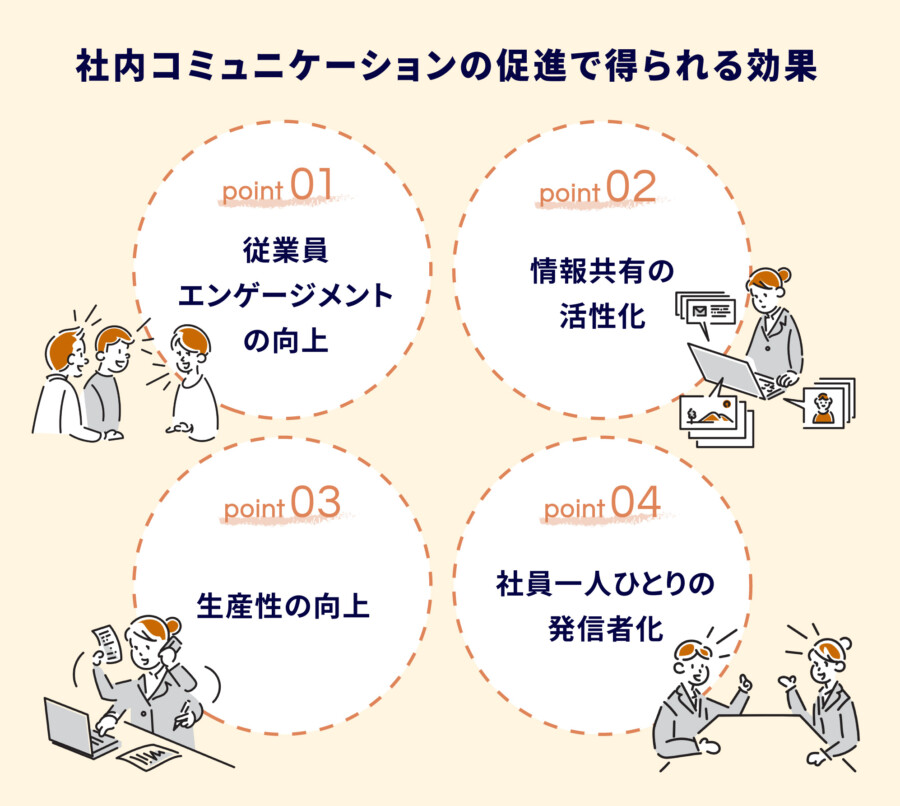

コミュニケーションが滞り社員の満足度や生産性が落ちる

社員の入れ替わりが激しい職場では、人間関係が安定せず、チームワークの構築や知識・経験の共有がおこなわれにくくなります。

新人の入社と退職が頻繁に繰り返されると、ベテラン社員やマネージャーは常に新人対応に追われることになり、本来注力すべき業務やチームの生産性向上への取り組みが後回しになりがちです。

その結果、社内のコミュニケーションが滞り、情報共有の不足によるミスの発生や、新しいアイデアが生まれにくい環境が生じます。

こうした悪循環は、従業員満足度の低下を招くだけでなく、組織全体の生産性にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

定着率を高めるための具体的な施策

定着率を向上させるためには、従業員が「この会社で長く働きたい」と感じられるような、以下のような具体的な施策を講じる必要があります。

- 給与や報酬が高水準かつ明確にする

- 社員のワークライフバランスを大切にする

- 柔軟な働き方を提案・導入する

- 適正かつ透明性のある人事評価制度を導入する

- 社員間のコミュニケーションを促進する

- 人員配置を見直す

- 人材育成やキャリアサポートを充実させる

ぜひ参考にし、貴社の定着率向上にお役立てください。

給与や報酬が高水準かつ明確にする

社員のモチベーション向上と離職抑制のためには、給与や報酬を業界平均よりも高水準にするとともに、明確な基準を示すことが大切です。

給与水準の低さは、転職を考える大きな理由の一つとなります。ベースアップやインセンティブ制度を導入したり、昇給基準を明確にしたりすることで、社員は安心でき、将来への期待感を持って業務に取り組めるでしょう。

一時的な昇給だけでなく、「長く働くことで報われる」という仕組みを設計することが、従業員のエンゲージメントを高める鍵となります。

参考サイト:賃金制度の作り方【図解17選】|基礎知識と設計ステップを解説|ピース

社員のワークライフバランスを大切にする

社員の働く意欲を維持するためには、ワークライフバランスを尊重する企業姿勢が不可欠です。

有給休暇の取得促進や残業時間の抑制、育児休業制度の充実などは、従業員の心身の健康維持に直結し、離職防止につながります。大切なのは、これらの制度が形式的なものにならないよう、実際に社員が利用しやすい環境を整えることです。

制度が運用されている実例を社内で共有したり、上層部が積極的に制度を利用する姿勢を見せたりするなど、社員が気兼ねなく利用できる雰囲気をつくりましょう。

柔軟な働き方を提案・導入する

多様な人材の定着率を高めるには、テレワークや時短勤務、フレックスタイム制度、週休3日制など、柔軟な働き方の選択肢を提供することが効果的です。

こうした柔軟な制度が整っていれば、社員は自身のライフステージや居住地に合わせた働き方を選ぶことができ、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。

また、社員一人ひとりの状況に配慮する姿勢は、企業と社員との信頼関係を深め、さらなる定着率の向上にもつながります。

適正かつ透明性のある人事評価制度を導入する

社員の不満による離職を防ぐためには、適正かつ透明性のある人事評価制度の導入が不可欠です。評価基準が曖昧だと、社員は自身の努力が正当に評価されていないと感じ、不満を抱きやすくなります。

OKR(目標管理制度)や360度評価など、客観的で公平な評価基準を設けて運用しましょう。また、評価結果をもとにしたフィードバック面談を定期的に実施することで、社員は自身の強みや課題を理解でき、成長に活かせるというメリットもあります。

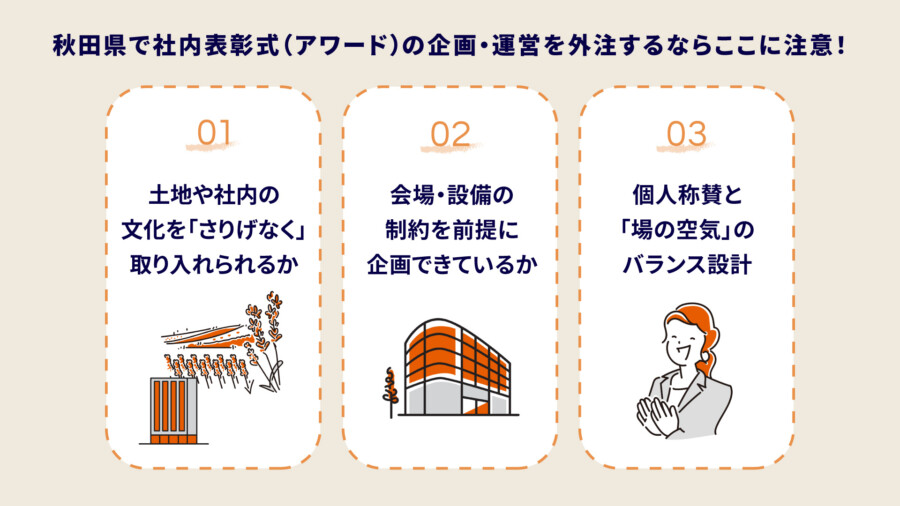

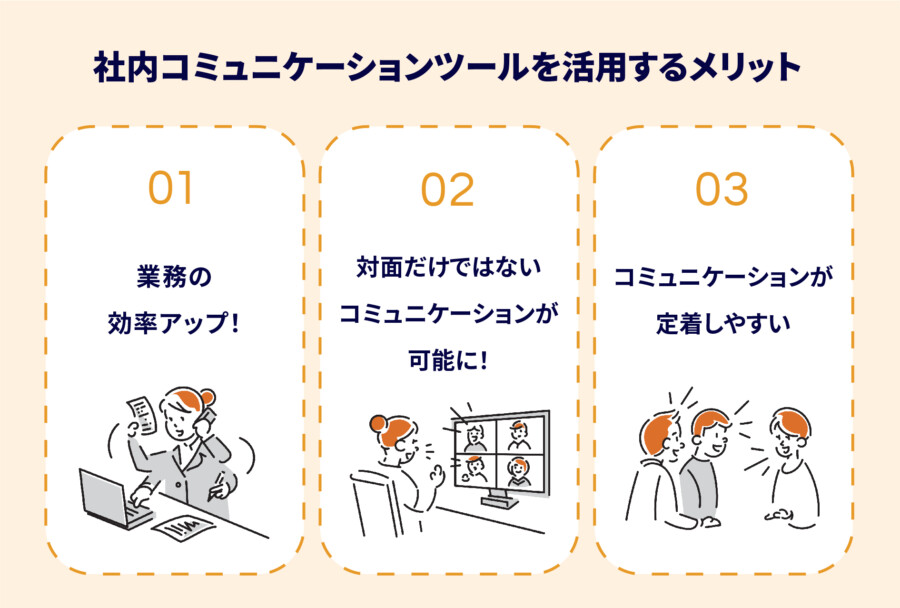

社員間のコミュニケーションを促進する

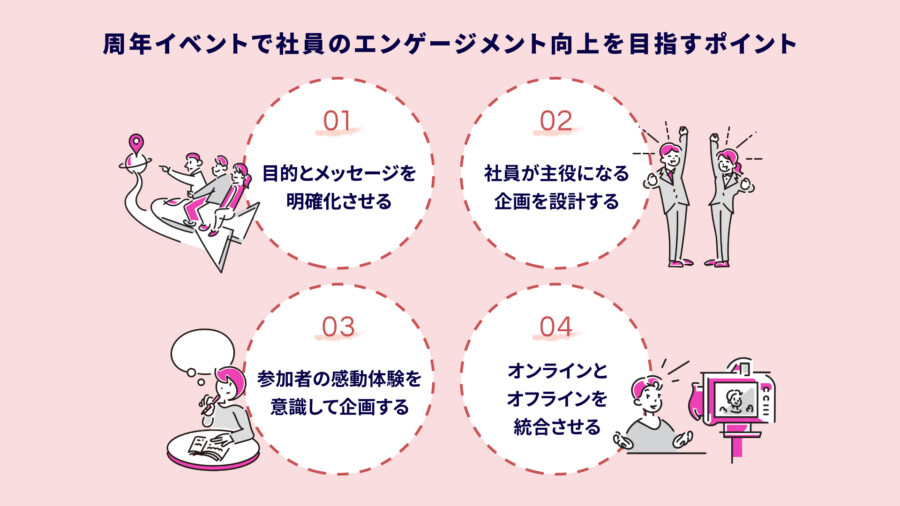

職場の人間関係の悩みによる離職リスクを軽減するために、社員同士のコミュニケーションを促す施策を実施しましょう。

定期的な朝礼や懇親会など、上司と部下の関係や部署を超えた交流の場を設けることで相互理解が深まり、心理的安全性の高い職場環境をつくり出せます。

こうした活発なコミュニケーションにより人間関係が円滑になると、社員は孤立感を抱きにくくなるため、働きやすさを実感できるようになります。

人員配置を見直す

特定の社員への過度な負荷や業務のミスマッチによる早期離職を避けるためには、定期的な人員配置の見直しが必要です。適性や能力を活かせない部署への配属は、モチベーションの低下を招き、定着率を下げる要因となります。

社員一人ひとりのスキルやキャリア志向を踏まえたうえで、「適材適所」に基づく納得感のある配置をおこなうことが重要です。

人員配置の配慮がされていれば、社員は自身の仕事にやりがいを感じ、長期的に活躍しようという意識も高まるでしょう。

人材育成やキャリアサポートを充実させる

従業員が長期的なキャリア形成を見据えて安心して働けるよう、人材育成やキャリアサポートを充実させましょう。

例えば、明確なキャリアパスの提示やスキルアップ研修の実施、メンター制度の導入などが効果的です。さらに、資格取得支援制度やeラーニングの活用など、学びを支える具体的な仕組みを導入することも、企業としての魅力向上につながります。

特に若手から中堅社員への育成支援は、「この会社で成長できる」という実感につながりやすく、エンゲージメントや定着率の向上に直結しやすい取り組みです。

エンゲージメントを高める施策なら、Cultiveへ

本記事では、定着率の基本的な意味や計算方法、企業にもたらす効果やリスク、そして具体的な改善施策について詳しく解説しました。

定着率は、企業の働きやすさや健全性を示す重要な指標の一つであり、高い定着率を維持することは、企業の継続的な成長と安定した運営に欠かせません。

また、社員のやりがいと心理的安全性が守られ続ける企業文化の醸成も欠かせないポイントになります。

また、Cultiveでは全社総会や表彰式などの社内イベントや、エンゲージメント向上につながる文化醸成を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「会社や仲間を誇りに思えるようになってほしい」「理念の理解度を高めてエンゲージメントにつなげたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)