企業におけるスポーツチームとは

企業におけるスポーツチームとは、企業が主体となって運営・支援するスポーツチームを指します。社員の健康促進やモチベーション向上、さらには地域貢献や企業ブランディングなど、ビジネス上の多様な目的で設立されるケースが増えています。

この企業スポーツチームは、実業団やクラブチームと混同されがちですが、それぞれ運営体制や目的に明確な違いがあります。

一般的に「実業団」は企業内の正式な部活動として位置づけられ、所属選手は基本的に社員で構成されます。練習や試合のほか、企業の業務にも従事する場合が多いのが特徴です。一方、「クラブチーム」は外部のスポーツ団体として独立した法人格を持つことが多く、企業はスポンサーとして金銭的支援をおこなう形が一般的です。

企業スポーツチームはその中間に位置し、企業の関与度に応じて柔軟に形態を変化させられます。近年では、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの取り組みの一環としてスポーツチームを活用する動きも見られ、導入する企業が徐々に増えてきています。

実業団やクラブチームとの違い

企業がスポーツチームを運営する際、混同されやすいのが「実業団」「クラブチーム」「企業スポーツチーム」の違いです。以下のように、「組織形態」「目的」「活動範囲」の観点で整理すると理解しやすくなります。

| 区分 | 組織形態 | 主な目的 | 活動範囲 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 実業団 | 社内部門 | 社員育成・企業内結束 | 全国/国際大会 | トヨタ自動車陸上部 |

| クラブチーム | 独立団体 | 地域振興・ファン獲得 | 地域中心 | 川崎フロンターレ |

| 企業スポーツチーム | 社内外の混合体制 | CSR・ブランディング・採用強化 | 柔軟(地域〜全国) | DeNAランニングクラブ |

企業スポーツチームは、目的や規模に応じて柔軟に運営スタイルを選べるのが特徴です。自社に合った関わり方を検討することが成功への鍵となります。

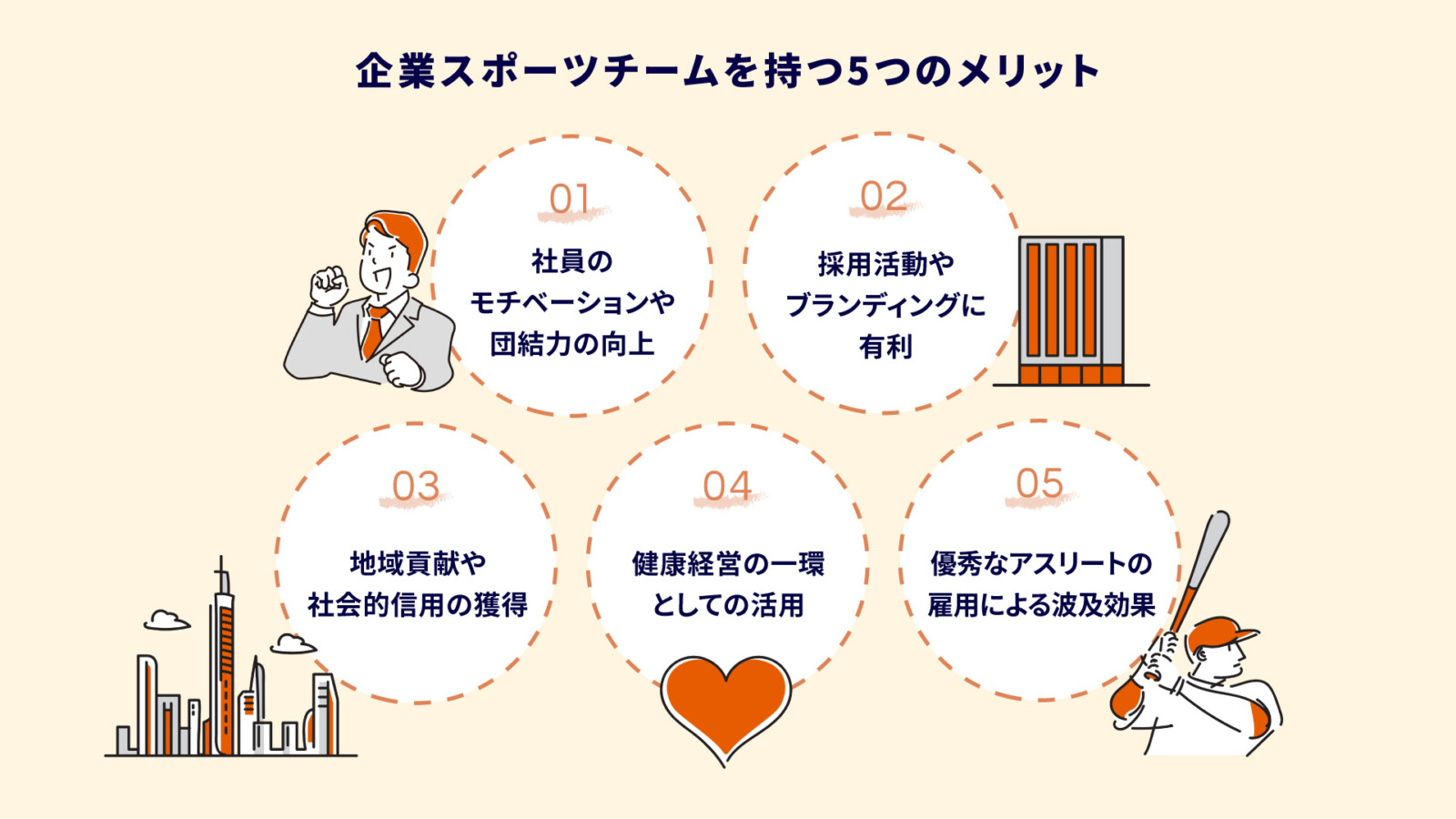

企業スポーツチームを持つ5つのメリット

企業がスポーツチームを持つことには、単なる福利厚生を超えた多面的なメリットがあります。チームの存在は社内外にポジティブな影響を与え、経営戦略や社会的責任の実現にも直結します。以下に、代表的な5つの効果を紹介します。

- 社員のモチベーションや団結力の向上

- 採用活動やブランディングに有利

- 地域貢献や社会的信用の獲得

- 健康経営の一環としての活用

- 優秀なアスリートの雇用による波及効果

1. 社員のモチベーションや団結力の向上

スポーツチーム活動を通じ、社員間の自然な交流が促されて部署を超えた信頼関係やチームワークが形成されやすくなります。株式会社グローバルプロデュースの「企業運動会の効果に関する実態調査」によれば、企業運動会に参加した社員のうち55.9%が「チームワークがよくなった」と感じ、42.3%が「仕事のモチベーションが上がった」と回答しています。

こうした参加体験は心理的安心感や帰属意識を刺激し、日常業務への取り組み姿勢にもよい影響を与えるケースが見られます。また、日本総研による「スポーツの実施による効果に関する調査について」では、スポーツ参加者比率の上昇とともに社内コミュニケーション活性化の実感が5ポイント改善しており、健康経営としての効果も期待できます 。

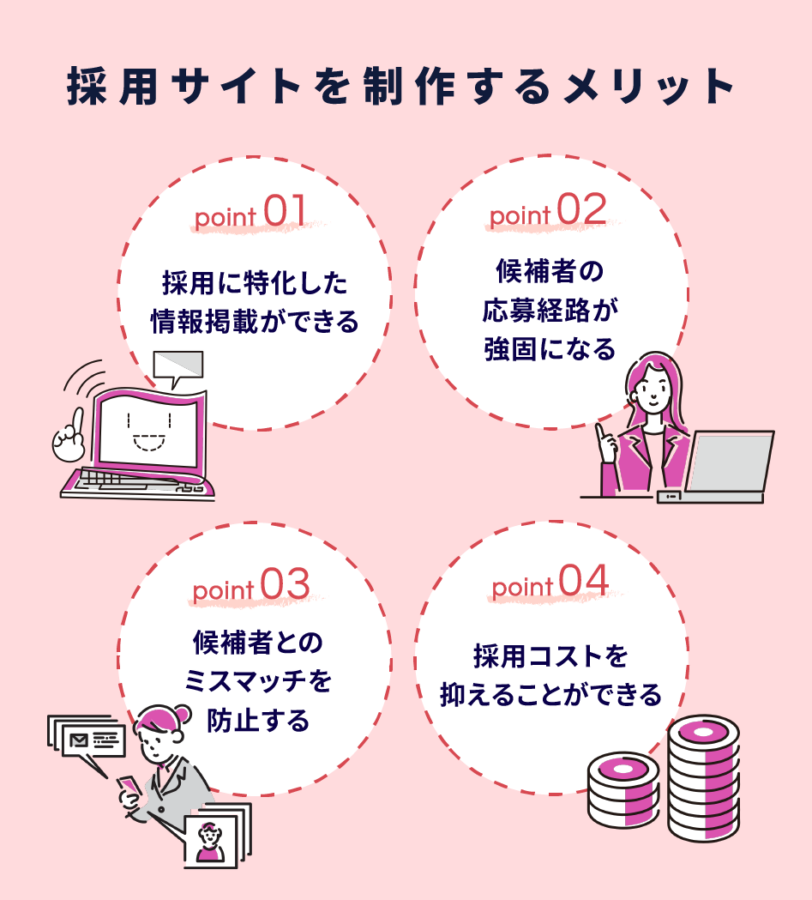

2. 採用活動やブランディングに有利

スポーツチームを持つことは、企業イメージの向上や採用ブランディングに効果的です。1964年の東京オリンピックで「東洋の魔女」が活躍したことで、大日本紡績(のちのユニチカ)は企業スポーツによるブランド向上に気付き、多くの企業が運動部を強化する契機となりました。

また、企業がスポーツチームやイベントのスポンサーになることで、「明るく活発で福利厚生が手厚い」といったポジティブな社風イメージが形成され、求職者の応募意欲を高める効果があります。

こうしたスポーツを通じた社会的アピールは、採用面において他社との差別化を図る重要な手段となるでしょう。

3. 地域貢献や社会的信用の獲得

企業スポーツチームは、地域に根ざした活動を通じて地元との関係を深める重要な役割を担います。スポーツ教室や地域イベントへの参加、学校訪問や地域清掃活動など、日常的な交流を重ねることで、地域住民との信頼関係が構築されていきます。

こうした取り組みは、単なるボランティア活動にとどまらず、企業の「社会的責任(CSR)」の一環として位置づけられるものです。地域に愛される存在となることで、企業への親しみや信頼感が高まり、社会的信用の獲得にもつながります。

また、災害時の支援活動や地域イベントの共催などを通じて、企業と地域が一体となる場面も多く見られ、企業イメージの向上に大きく寄与します。

4. 健康経営の一環としての活用

企業スポーツチームは、健康経営を推進するうえでも効果的な施策の一つです。社員がスポーツに触れる機会を持つことで、身体活動の習慣化が進み、生活習慣病の予防や体力の維持・向上に寄与します。また、観戦や応援といった間接的な関わりでも、心理的なリフレッシュ効果が期待できます。

さらに、定期的な運動やチーム活動によってストレスが軽減され、メンタルヘルスの改善にもつながります。職場におけるコミュニケーションも活性化し、風通しのよい企業文化の醸成に寄与する点も見逃せません。

こうした取り組みは、社員一人ひとりの健康意識を高め、結果として企業全体の生産性やエンゲージメント向上へと波及していきます。

5. 優秀なアスリートの雇用による波及効果

企業が優秀なアスリートを社員として迎えることには、競技力の向上だけでなく、企業文化や組織全体によい影響をもたらす効果があります。目標に向かって努力し続ける姿勢や、勝利への執念といったアスリート特有の精神性は、社内において模範的存在として作用するでしょう。

また、アスリートが持つ強い自己管理能力やチーム志向の姿勢は、他の社員の意識向上にもつながり、組織全体の士気を高める効果が期待できます。さらに、アスリートの活躍がメディアなどで取り上げられることで、企業のブランド価値が高まり、社外からの評価にもよい影響を与えます。

このように、アスリートの雇用は単なる人材確保にとどまらず、企業の持続的成長を支える戦略的要素ともいえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

企業スポーツチームのデメリットとリスク

企業スポーツチームの導入には多くの利点がありますが、同時に無視できない課題やリスクも存在します。特にコスト負担、運営体制の整備、企業イメージへの影響、選手の人的リスクなどは、慎重な検討が必要です。

以下に、代表的なリスクを整理しました。運営を成功させるには、これらのリスクをあらかじめ把握し、現実的な体制と方針を設計することが重要です。

- 維持・運営にかかる高コスト

- 成績や活動が企業イメージに直結するリスク

- 専任スタッフや制度構築の工数が大きい

- 選手の怪我・引退による人的リスク

1. 維持・運営にかかる高コスト

スポーツチーム運営には、選手やスタッフの給与、用具・施設の維持費、遠征やリーグ加盟料など多岐にわたる費用が発生します。

例えば、あるバレーボールクラブでは、リーグ加盟料として年間約100万円、遠征費として約1,300万円が必要とされるケースが報告されています 。これに加え、用具やユニフォーム、トレーニング設備の導入・更新費用もかかるため、合計すると数百万円〜数千万円規模の支出となるでしょう。

継続的に資金を確保するのは容易ではなく、スポンサー契約だけでは不足することもあります。企業にとっては、年間予算に占める割合を明確に把握し、経営陣との調整やリスクシナリオを織り込んだ資金計画が不可欠です。これらを怠ると、運営の停滞や品質低下に直結するリスクにもつながります。

2. 成績や活動が企業イメージに直結するリスク

企業がスポーツチームを支援する際、その成績や活動内容には企業ブランドへの影響力がともないます。例えば、チームが好成績を収めれば、企業の前向きなイメージや注目度が高まる一方、逆に成績不振では「支援の効果が薄い」「期待外れ」といった印象を与える可能性があります。

また、チームや選手の不祥事、スキャンダルが起こると、スポンサー企業にもネガティブな波及がおよびやすく、イメージ低下や消費者からの信頼喪失につながるリスクもあります 。

こうしたリスクを軽減するには、事前に契約書で不適切事案時の対応を定める、複数のスポーツやチームへの分散投資や支援をおこなうなど、リスク管理の視点を持った支援設計が不可欠です 。また、危機対応計画(クライシス・マネジメント)を策定しておくことも重要な備えとなります。

3. 専任スタッフや制度構築の工数が大きい

企業スポーツチームの運営には、選手のスケジュール管理、トレーニング体制、遠征・大会対応、契約管理など多岐にわたる業務が発生します。これらを円滑に遂行するためには、通常業務とは異なる専門的なリソースと知見が求められ、専任スタッフの配置が不可欠です。

また、報酬体系や勤務管理など、一般社員と異なる運用ルールの整備も必要であり、人事・労務・広報・経理など複数部門との連携も発生します。これにより社内調整の手間や制度構築にかかる労力が大きくなり、特に運営経験がない企業にとっては初期段階での負担が顕著です。

こうした課題に対しては、マネジメントの一部を外部の専門会社に委託する、社内兼務制度を活用して小規模から始める、あるいはクラブチームとの提携で運営負担を分散させるなど、効率化と持続性を両立する工夫が重要となります。

4. 選手の怪我・引退による人的リスク

スポーツに怪我はつきものであり、選手が負傷すれば長期離脱や競技生活の終了といったリスクが常につきまといます。企業スポーツチームにおいては、主力選手の離脱がチームの戦力低下や活動縮小を招き、社内外の注目度やブランディング効果にも影響を及ぼす可能性を考えておかなくてはなりません。

また、引退後の進路が明確でない場合、人材が社外に流出する懸念や、キャリア形成支援の不足による内部不満の蓄積といった問題も起こり得ます。選手個人の事情が、チーム運営や企業イメージ全体に波及するリスクを見過ごすことはできません。

このようなリスクに対しては、スポーツ障害保険への加入やメディカル体制の整備、キャリア支援制度の構築などが有効です。選手の心身のケアと将来設計を企業として支える体制が、健全な運営の鍵を握ります。

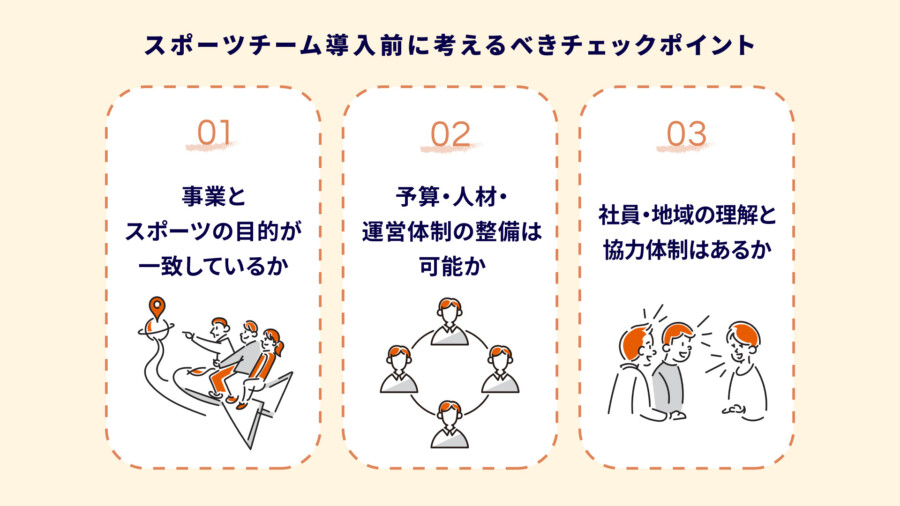

スポーツチーム導入前に考えるべきチェックポイント

企業がスポーツチームを導入する際は、単なる理想や勢いではなく、事業戦略との整合性や予算確保、人材配置の実現可能性を慎重に見極める必要があります。

また、社員や地域社会の理解・協力が得られなければ、継続的な運営は困難です。以下の観点を「自社にとって本当に必要か」を見極める指針としてご活用ください。

- 事業とスポーツの目的が一致しているか

- 予算・人材・運営体制の整備は可能か

- 社員・地域の理解と協力体制はあるか

事業とスポーツの目的が一致しているか

スポーツチームの導入を検討する際には、企業の経営戦略やブランド戦略と運営目的が明確に一致しているかをまず確認する必要があります。例えば、地域密着を重視する企業であれば、地域貢献型の活動を強化するチームが適しており、採用強化が目的であれば若年層にアピールできるスポーツを選定するなど、事業の方向性とスポーツの特性を照らし合わせる視点が欠かせません。

目的が曖昧なまま導入を進めると、社内の理解が得られず、期待した効果が得られないリスクもあります。そのため、「何のためにチームを作るのか」「どのような成果を目指すのか」といった問いに対し、具体的な目標を設定し、社内外で共有することが非常に重要です。スポーツ活動を戦略の一部として位置づけることで、継続的かつ成果のある運営が可能になります。

予算・人材・運営体制の整備は可能か

企業スポーツチームを安定的に運営するには、初期費用だけでなく継続的な予算確保が必要です。選手やスタッフの報酬、施設維持費、移動・遠征費などが恒常的に発生し、年間数百万円から数千万円にのぼる場合もあります。さらに、専任または兼任のマネジメント担当、広報、トレーナーといった人的リソースも求められます。

また、社内での運営ルールや評価制度、各部門との連携体制も整備しておかなければなりません。こうした体制が不十分なまま始めてしまうと、途中で頓挫したり、他部署への負担が過剰になるリスクもあります。

事前に「毎年の予算はどの部門が管理するのか」「誰が実務を担当するのか」「運営ルールは明文化されているか」といった観点から現実的にチェックすることが、持続可能な運営への第一歩となります。

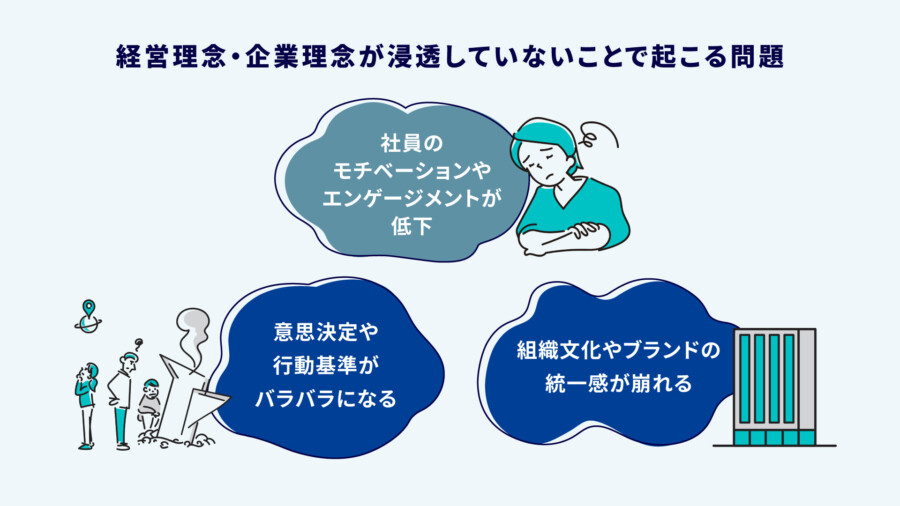

社員・地域の理解と協力体制はあるか

スポーツチームの運営を成功させるには、社内外の理解と協力が欠かせません。社員にとって関係の薄い取り組みととらえられてしまうと、応援や参加の意欲は高まらず、社内浸透も進みません。特に福利厚生やモチベーション向上を狙う場合は、社員の関心や参加意欲を事前に把握することが重要です。

また、地域密着型チームとして活動する場合、地域住民や自治体との信頼関係が求められます。地元イベントへの参加や学校訪問などを通じて、協力体制を築けるかどうかを見極めなければなりません。こうした基盤があってこそ、スポーツチームは長期的な成果を生み出します。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

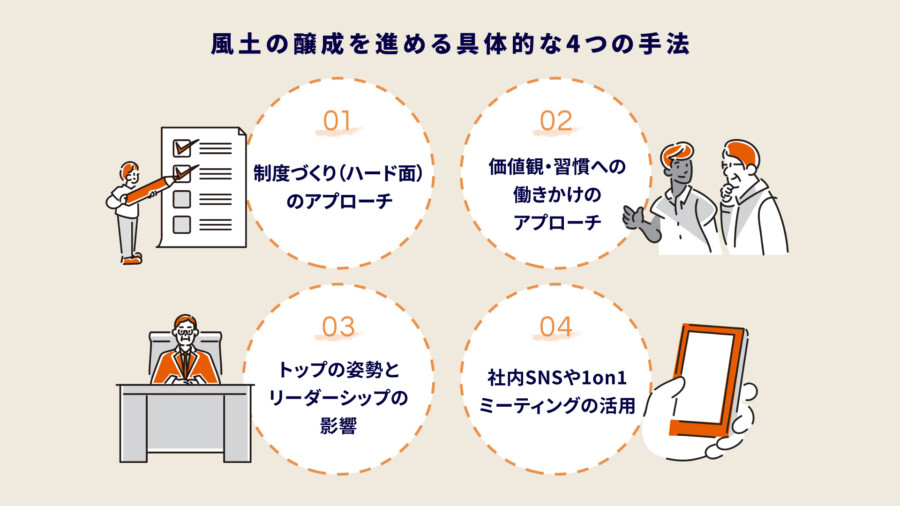

企業スポーツチームのメリットを最大化&デメリットを押さえる運営の工夫

企業スポーツチームを成功させるには、メリットを最大限に引き出しながら、コストや運営リスクなどのデメリットを抑える工夫が欠かせません。社員や地域を巻き込んだ参加型の取り組みや、広報・SDGsと連動した施策を取り入れることで、より多角的な効果が期待できます。以下に、実践しやすく成果につながる具体策を紹介します。

- 社員参加型のスポーツ活動と併用する

- SDGs連動施策でブランディング効果を組み込む

- 社内報や広報と絡めた企画を導入する

社員参加型のスポーツ活動と併用する

企業スポーツチームの運営効果を高めるには、限られた選手だけでなく、全社員が関われるスポーツ活動を併用することが効果的です。例えば、社内運動会、ウォーキングキャンペーン、チームと合同でのフィットネスイベントなどを実施することで、社員の健康促進やチームとの一体感が生まれやすくなります。

こうした参加型イベントは、普段接点の少ない社員同士の交流を促進し、組織全体のコミュニケーション活性化につながります。また、トップアスリートと直接ふれあえる機会を設けることで、社員のモチベーションや会社への愛着も向上します。

スポーツチームが「見る・応援する存在」にとどまらず、「ともに動く・参加する存在」になることで、企業内により強い結束力と健康文化が根づいていくでしょう。

SDGs連動施策でブランディング効果を組み込む

企業がスポーツ活動をSDGsと連動させることで、ブランドイメージの向上や社会的評価の強化につながります。

例えば、B.LEAGUEの川崎ブレイブサンダースは、地域と連携したSDGs推進プロジェクト「&ONE」を展開し、ホームゲームでの啓発イベントを通じて観客にもSDGsを身近に感じてもらう機会を創出しています 。また、Bリーグ全体やプロサッカークラブが、地域の社会課題解決と結びつく取り組みをおこない、地域と共に持続可能性を育む例も増えてきました 。

こうした活動は、企業の社会的責任(CSR)や目的意識を表明する手段として有効であり、社会からの信頼獲得や、ファン・住民との関係深化にも寄与します。

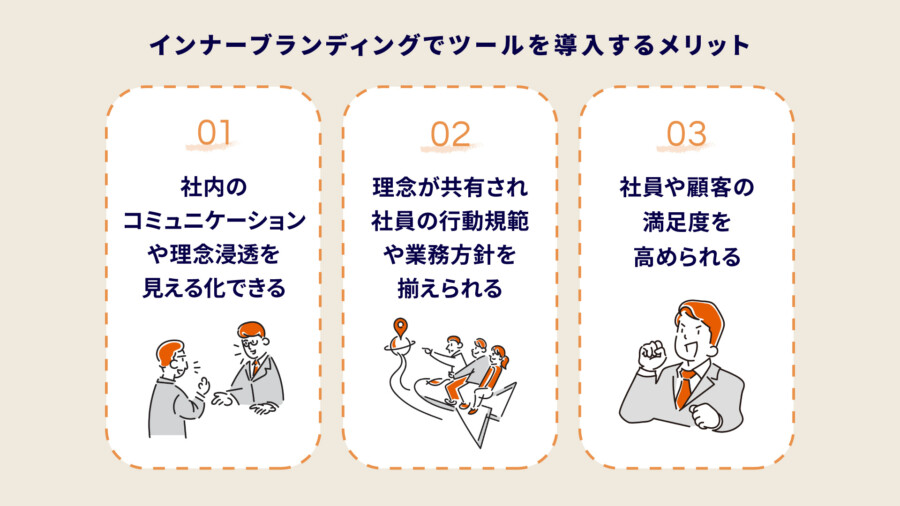

社内報や広報と絡めた企画を導入する

スポーツチームの活動を社内報や広報活動と連携させることで、情報発信力を強化し、社内外の関心を高めることが可能です。例えば、チームの練習風景や大会レポートを社内報で定期的に紹介することで、社員の興味や応援意識を喚起しやすくなります。インタビュー形式で選手の人柄や努力を伝えることで、社内の共感やモチベーションにもつながるでしょう。

さらに、企業のSNSや採用サイトでチーム活動を紹介すれば、「活気ある企業」「人を大切にする社風」といった印象を伝える効果があり、採用ブランディングにも貢献します。実際に、選手が社内イベントに登場したり、新入社員向け研修で登壇するなどの活用例もあり、企業文化の象徴としてスポーツチームを活かす動きが進んでいます。

このようなメディア連携を通じて、企業全体でチームを支える意識を醸成することが、組織の一体感や社外への好印象につながります。

まとめ|企業スポーツチームは目的の明確化が大切

企業スポーツチームの導入は、組織力・ブランディング・地域連携の強化に大きな可能性を秘めています。しかし、成功には明確な目的と実行体制が不可欠です。

Cultiveでは、「人と企業を幸せにする文化づくり」を軸に、組織開発やチームビルディング施策を多数支援しています。

共通認識の浸透、エンゲージメント向上、社員参加型プログラムの設計など、貴社の課題に寄り添ったご提案が可能です。導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)