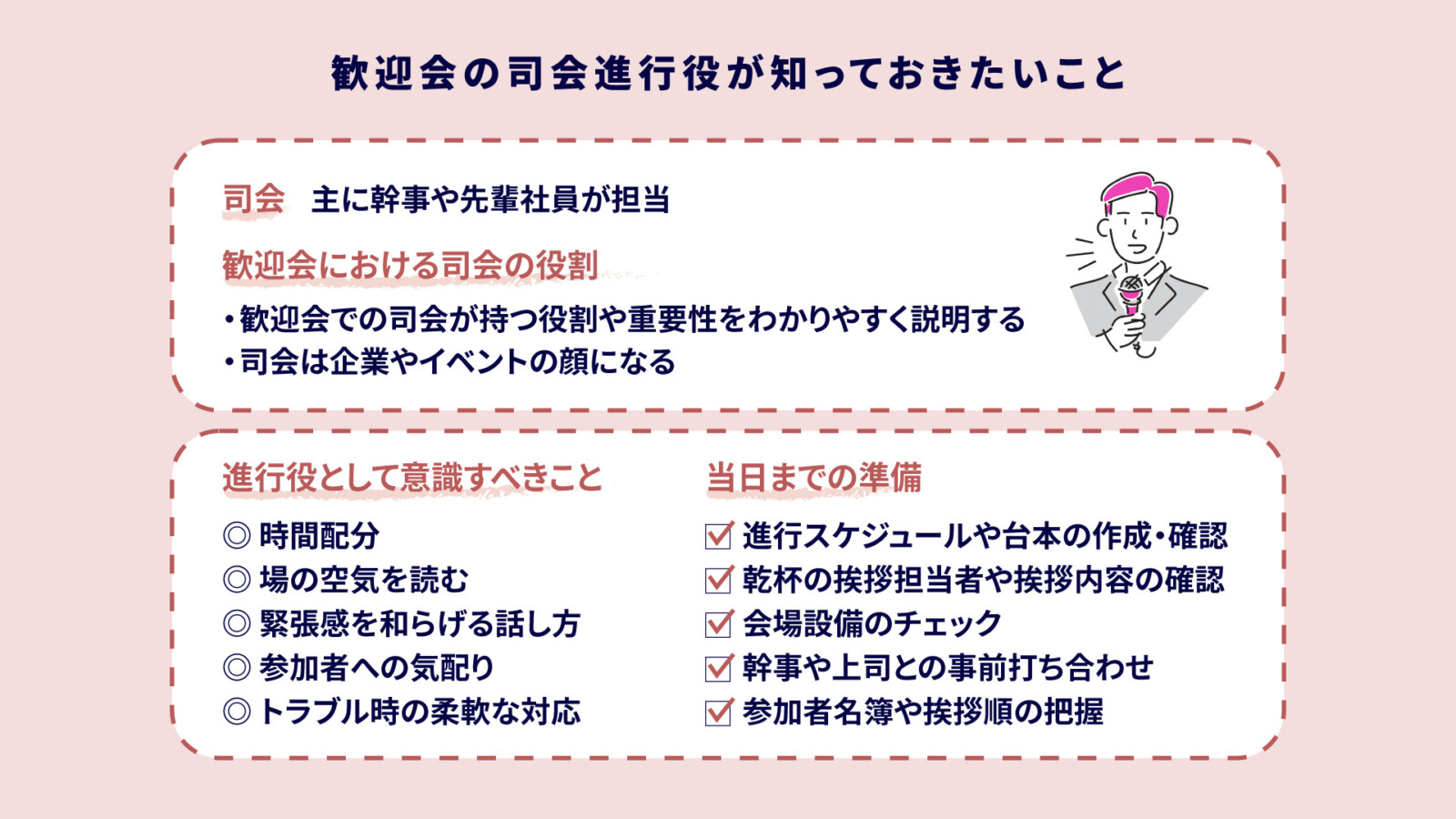

歓迎会の司会進行役が知っておきたいこと

まず、歓迎会をスムーズに進めるために、司会進行役が事前に押さえておきたいポイントを紹介します。

- 歓迎会における司会の役割とは

- 司会は主に幹事や先輩社員が担当

- 進行役として意識すべきこと

- 司会役が企業ブランディングやチーム活性化に影響

順に見ていきましょう。

歓迎会における司会の役割とは

歓迎会の司会は、会全体の進行を管理するだけでなく、場の雰囲気をつくる重要な役割を担います。

新しく迎える参加者が緊張せず、自然に会話や笑顔が生まれるように場を和ませることは、司会ならではの大切な仕事です。

また、幹事や会社側が込めた「歓迎の気持ち」や「交流を深めたい」という思いを進行の中でさりげなく表現することも求められます。

単なるアナウンス役ではなく会の成功を左右する存在として、参加者全員が心地よく楽しめる空気を整えることこそ、司会進行役に期待される大切な役割です。

司会は主に幹事や先輩社員が担当

歓迎会の司会は、多くの場合、会の企画や進行に関わる幹事や、職場に慣れた先輩社員が務めます。幹事は参加者全体を把握しやすく、先輩社員は職場の雰囲気や進行の流れに精通しているため、安心して任せられる存在です。

新入社員が担当するケースはほとんどなく、まだ職場の雰囲気に慣れていない立場だからこそ、主役として歓迎される側に回るのが一般的です。

役割を決める際は、司会経験がある人や、話しやすい雰囲気を作れる人を選ぶとスムーズです。さらに補佐役をつけておけば、万一のトラブルにも落ち着いて対応できます。

進行役として意識すべきこと

進行役として最も重要なのは、時間配分を守りつつ会を円滑に進めることです。進行が遅れると後半のプログラムにしわ寄せが出るため、各コーナーの持ち時間を意識しましょう。

また、場の空気を読み、緊張感を和らげる柔らかな話し方や笑顔も欠かせません。参加者への細やかな気配りも重要で、乾杯の準備や席替えの案内など、さりげなくサポートできると好印象です。トラブルが起きた際には、慌てず柔軟に対応する冷静さも求められます。

基本は台本に沿って進行しますが、状況に応じてアドリブを交え、自然体で話すことで会場の一体感が高まります。司会は場の舵取り役として、安心感と活気を両立させる存在です。

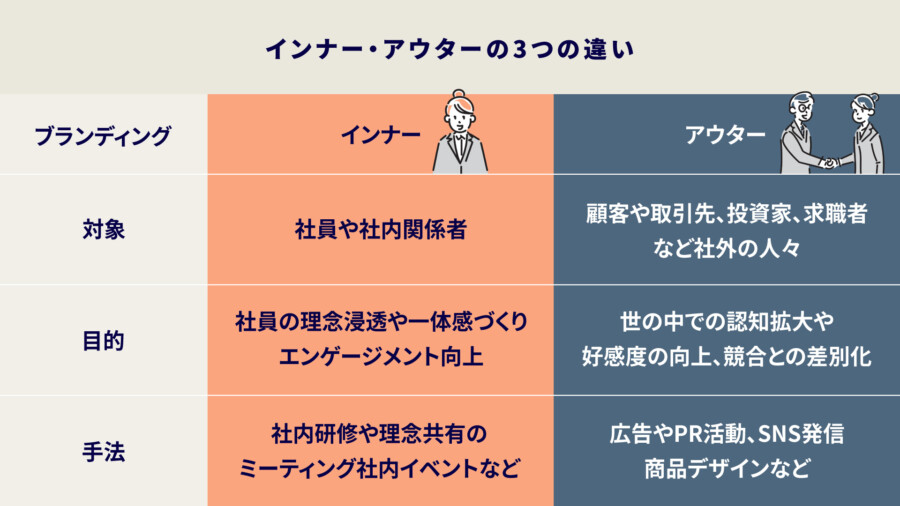

司会役が企業ブランディングやチーム活性化に影響

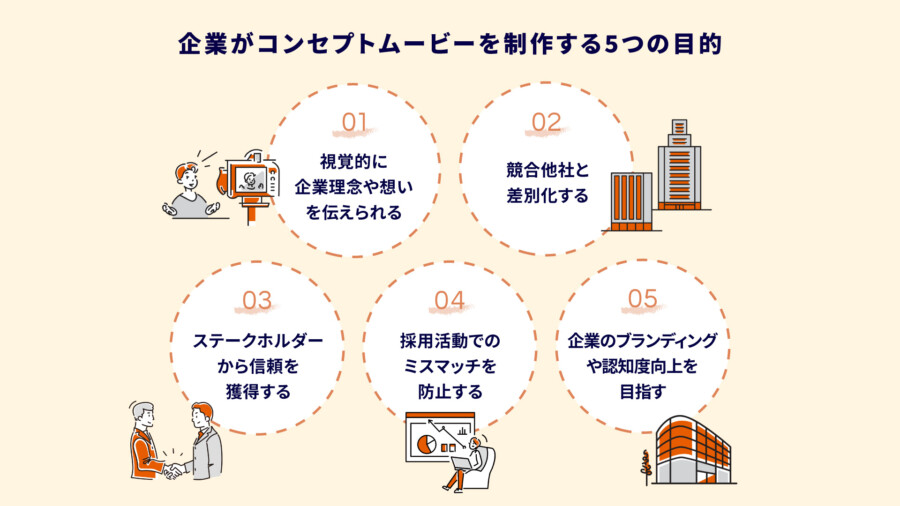

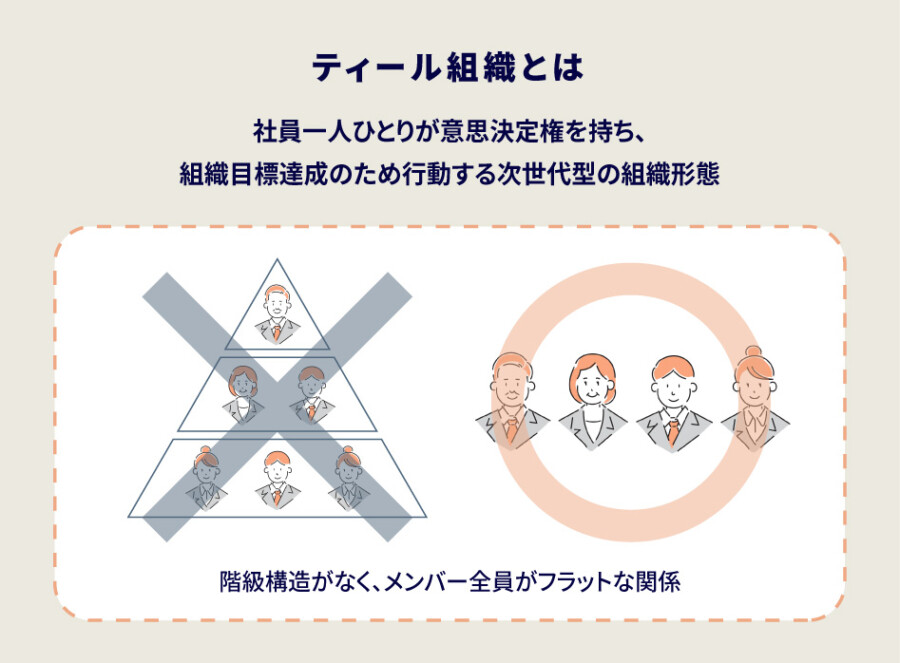

歓迎会の司会役は、単なる時間管理や進行管理にとどまらず、企業文化やチームの雰囲気を体現する重要なポジションです。司会者の印象や振る舞いは、新メンバーが受ける「会社の第一印象」そのものになりやすく、企業イメージの形成に直結します。

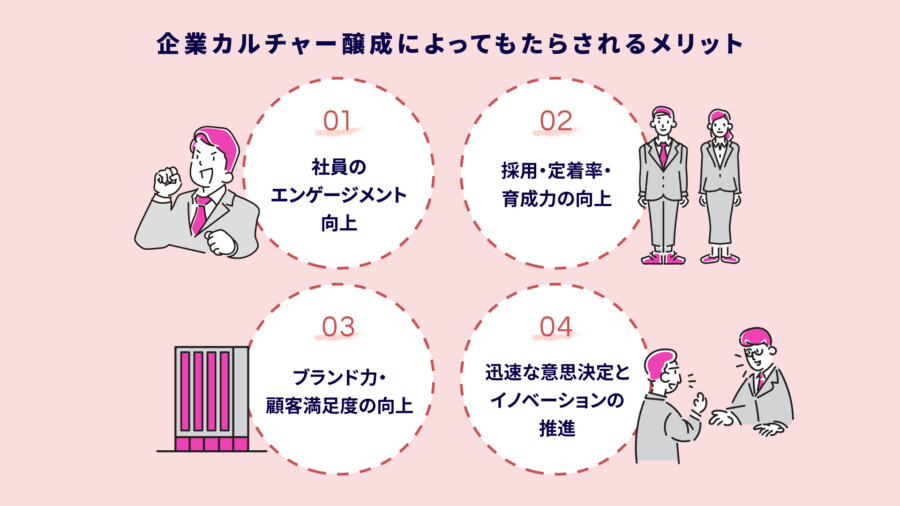

温かい言葉選びや笑顔での進行は、社員間の一体感を生み出し、職場全体のエンゲージメント向上につながります。歓迎会が充実した時間になれば、参加者の満足度が高まり、結果として組織の士気や生産性にもプラスの影響をもたらすでしょう。

こうした企業イベントを通じた関係性の構築は、チーム活性化の起点となり、企業全体の成長を支える土台になります。司会者が「イベントの顔」として前向きな空気を醸成することで、歓迎会は単なる親睦行事から、企業価値を高める機会へと変化します。

企業イベントの司会を担当する際の準備

企業イベントの司会を任されたら、当日スムーズに進行するために入念な事前準備が欠かせません。

準備段階では以下の項目を確認しておきましょう。

- 司会に求められるスキルと心構え

- 当日の進行表と台本

- 会場や音響・上司との打ち合わせ

これらを順に押さえることで、当日の不安を減らし、自信を持って司会に臨めます。

司会に求められるスキルと心構え

司会者には「場を回す力」「聞き取りやすい声」「柔軟な対応力」といった基本スキルが求められます。参加者全員に声が届くよう、ハキハキとした発声を意識し、適度な抑揚をつけて話すことが大切です。

また、予期せぬトラブルにも冷静に対処できる臨機応変さも必要になります。初めて司会を担当する方にとっては、完璧を目指すよりも、準備によって不安を減らすことが成功の鍵です。

事前に台本や進行表を何度も読み返し、流れを頭に入れておけば、当日は落ち着いて進行できます。多少のミスがあっても、笑顔とフォローで乗り切れることがほとんどです。

肩の力を抜きつつ、参加者が楽しめる雰囲気づくりに集中する心構えが、司会者として最も大切なポイントといえるでしょう。

当日の進行表と台本

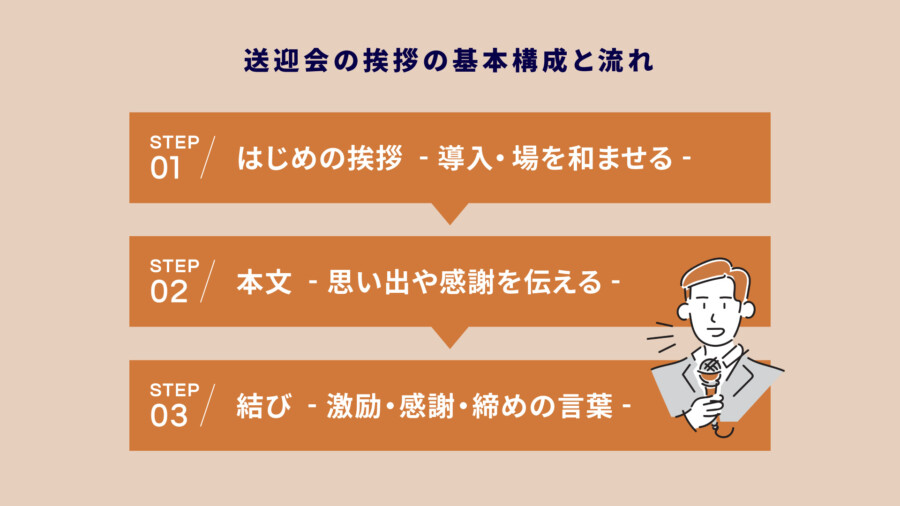

スムーズな司会進行のためには、開会から閉会までの基本的な流れを整理した進行表と台本の用意が不可欠です。進行表には挨拶の順番や各プログラムの時間配分、登壇者の名前、トラブル時の対応メモなどを記載しておきましょう。

台本には実際に話すセリフや、案内のタイミング、参加者への呼びかけ内容を具体的にまとめておくと安心です。構成の例としては、「開会宣言→来賓挨拶→乾杯→歓談→新人紹介→締めの挨拶→閉会」といった流れが一般的です。

こうした準備をしっかり行うことで、当日焦ることなくスムーズに進行でき、参加者にも安心感を与えられます。進行表と台本は手元に置いておき、いつでも確認できる状態にしておくと、万が一の際にもスムーズに対応できるでしょう。

会場や音響・上司との打ち合わせ

当日のトラブルを未然に防ぐには、会場スタッフや上司と事前にしっかり確認しておくことが重要です。まず、マイクや音響設備の動作確認を行い、音量調整や切り替え方法を把握しておきましょう。

会場の座席配置やレイアウトも確認し、参加者が移動しやすい導線になっているかをチェックします。特に、挨拶を行う方との「挨拶順・コメント時間」のすり合わせは必須です。誰がどの順番で何分話すのかを明確にし、全体のタイムスケジュールに組み込みます。

また、当日欠席者が出た場合の代役や、プログラム変更時の対応方法についても事前に話し合っておくと安心です。こうした実務的なチェックリストを一つずつクリアすることで、「これをやれば安心」という自信が生まれ、当日も落ち着いて司会進行を務められます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

歓迎会の進行フロー!企業イベントの基本的なタイムライン

ここでは、歓迎会をスムーズに進めるための進行フローとタイムラインの構成を紹介します。

- 歓迎会の基本的な流れ【タイムスケジュール付き】

- イベントにより進行方向は変動

- 余興や懇親パートを含めた進行例

詳しく解説します。

歓迎会の基本的な流れ【タイムスケジュール付き】

歓迎会は、開会から閉会までを時系列で組み立てるのが基本です。

まず「開会宣言」(約1分)でスタートを告げ、続いて上司や代表による「挨拶」(約5分)を行います。その後「乾杯」(約3分)で場を盛り上げ、メインの「歓談」(約20~30分)へ移ります。

歓談中または後半には「新人紹介」(約10分)を設け、新入社員から一言ずつ挨拶してもらうのが一般的です。場合によっては「余興」(約15分)を挟み、笑いや交流を促すとさらに場が和みます。

終盤は「締めの挨拶」(約5分)で感謝や今後の抱負を述べ、最後に「閉会宣言」(約1分)で会を締めくくります。

なお、実際の所要時間は会場規模・参加人数・余興の有無などによって変動します。あくまで目安ではありますが、この流れを押さえておけば、初めての司会でも全体像をつかみやすく、時間配分も安定します。

イベントにより進行方向は変動

歓迎会の進行は、イベント内容によって大きく異なります。

礼儀や形式を重視するイベントでは、開会から閉会までの流れがしっかり決まっていて、代表挨拶や新人挨拶もやや堅めの内容になることが多いです。

一方、カジュアルな雰囲気のイベントでは、歓談やゲーム、クイズ、ビンゴ大会などの余興を中心に、笑いや交流を重視した進行になる傾向があります。

司会はこうしたイベントの雰囲気を理解し、場に合わせた話し方や進行スタイルを選ぶことが重要です。あらかじめ幹事や上司に進行のトーンや内容を確認し、フォーマルでもカジュアルでもスムーズに対応できる柔軟さを持つことで、参加者全員が楽しめる歓迎会になります。

余興や懇親パートを含めた進行例

歓迎会に余興やゲームなどの懇親パートを取り入れる場合は、全体の進行を乱さない時間配分が重要です。

所要時間は10〜15分程度を目安にし、歓談の中盤や終盤など、場が温まったタイミングで導入すると盛り上がりやすくなります。

ゲームなどを行う場合、司会は開始前にルールや進行手順を簡潔に説明し、参加者が迷わず楽しめるよう配慮します。また、ゲーム中は笑いや拍手を促す声かけで一体感を演出しましょう。

予定通りに進まなかった場合は、ラウンド数を減らす、勝敗決定を早めるなどで柔軟に調整し、全体のスケジュールに支障が出ないようにすることが大切です。

【台本付き】歓迎会で使える司会のセリフ例

歓迎会の各場面でそのまま使える司会のセリフ例を用意しました。開会から閉会までの進行台本として参考にしてください。

- 司会セリフ例|開会宣言〜代表挨拶

- 司会セリフ例|乾杯・歓談中・新人紹介

- 司会セリフ例|余興やゲームの案内

- 司会セリフ例|締めの挨拶・二次会案内

流れに沿って確認していきましょう。

開会宣言・来賓紹介・代表挨拶の司会セリフ例

開会直後は会全体の雰囲気を左右する重要な場面です。形式的になりすぎず、自然な流れを意識しましょう。声のトーンはやや明るめに、間を意識してゆっくり話すことで、聞きやすさと落ち着いた印象を与えられます。

セリフ例:

「皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ただいまより歓迎会を始めさせていただきます。まずは、○○部長よりご挨拶をいただきます。部長、よろしくお願いいたします」

案内の際は、目線や手振りで挨拶者の方向を示すと、参加者の視線が自然に集まりスムーズです。

さらに、冒頭に「本日を楽しみにされていた方も多いのではないでしょうか」「今日が皆さんにとって素敵な出会いの場になればと思います」「せっかくの歓迎会ですので、思いきり盛り上がっていきましょう」といった軽い一言を添えると、会場の緊張感が和らぎます。

新メンバーや参加者の笑顔を引き出せるよう、雰囲気づくりを意識することが成功のポイントです。

乾杯・歓談中・新人紹介の司会セリフ例

乾杯から歓談、新メンバー紹介への進行は、会の盛り上がりと参加者同士の交流を自然につなぐ大切な場面です。

乾杯では会場の注目を集めるように一呼吸おき、「それではここで乾杯に移りたいと思います。皆さま、グラスのご用意をお願いいたします。乾杯のご発声を、△△課長にお願い致します」と明るく紹介しましょう。乾杯後は「ありがとうございました。どうぞお食事やお飲み物をお楽しみください」と余韻を残しながら歓談に誘導します。

歓談中は場の雰囲気を見ながら、「こちらのテーブルも盛り上がっていますね」「お料理のお味はいかがでしょうか」など短いコメントを添えると、会場全体が活気づきます。ドリンク追加や料理の案内をさりげなく入れるのも親切です。

タイミングを見て「続きまして、本日より新しく仲間入りした○○さんをご紹介いたします。緊張しているかと思いますので、どうぞ温かい拍手でお迎えください」とつなぐと、新メンバーも安心して挨拶できます。

自己紹介後には「ありがとうございます。○○さんの趣味のお話、皆さんぜひのちほど聞いてみてくださいね」と一言フォローを添えると、交流が自然に広がります。

余興やゲームの案内の司会セリフ例

余興やゲームの進行は、参加者の一体感を高め、会場全体を盛り上げる大切な場面です。

切り替えのタイミングでは「ここでちょっと気分を変えて、余興タイムに入りたいと思います。本日は○○ゲームをご用意しました。ルールは簡単ですので、皆さんぜひご参加ください」と明るく導入しましょう。

ルール説明では「それでは簡単にルールをご説明いたします。まずはチームに分かれていただき、制限時間内に○○をしていただきます」と具体的に案内するとスムーズです。

進行中は「皆さん、ぜひ積極的に楽しんでくださいね!」「いい勝負になってきましたね、最後まで盛り上がっていきましょう!」といった実況風の声かけで臨場感を演出します。拍手や歓声を促すとさらに一体感が高まります。

もし進行が押している場合は、「少し時間が押しておりますので、ここからはテンポよく進めてまいります」「この後も楽しい企画が待っていますので、ここで一区切りとさせていただきます」と切り上げましょう。逆に余裕があるときは「もう1戦だけ追加しましょう!」と臨機応変に調整できると安心です。

締めの挨拶や二次会案内の司会セリフ例

歓迎会の締めくくりは、参加者全員の満足感を高め、二次会へ自然に誘導する重要な場面です。流れとしては、感謝の言葉 → 二次会案内 → 明るい結びを意識しましょう。

セリフ例:

「さて、楽しい時間はあっという間で、そろそろお開きの時間となりました。本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございました。○○部長をはじめ、ご挨拶や乾杯のご発声をいただいた皆さま、そして準備をしてくださった幹事の皆さまに心より感謝申し上げます」

続いて二次会の案内をします。 「このあと、○○駅近くの□□にて二次会を予定しております。お時間のある方はぜひお気軽にご参加ください。場所が分からない方は幹事までお声がけください。」

最後は明るく結びます。 「本日は皆さま、本当にありがとうございました。引き続き楽しい時間をお過ごしください!」「どうぞお気をつけてお帰りください。また明日からもよろしくお願いいたします!」

感謝をしっかり伝えつつ、前向きな言葉で締めることで、会全体が和やかにまとまり、自然と次の場へ移行できます。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

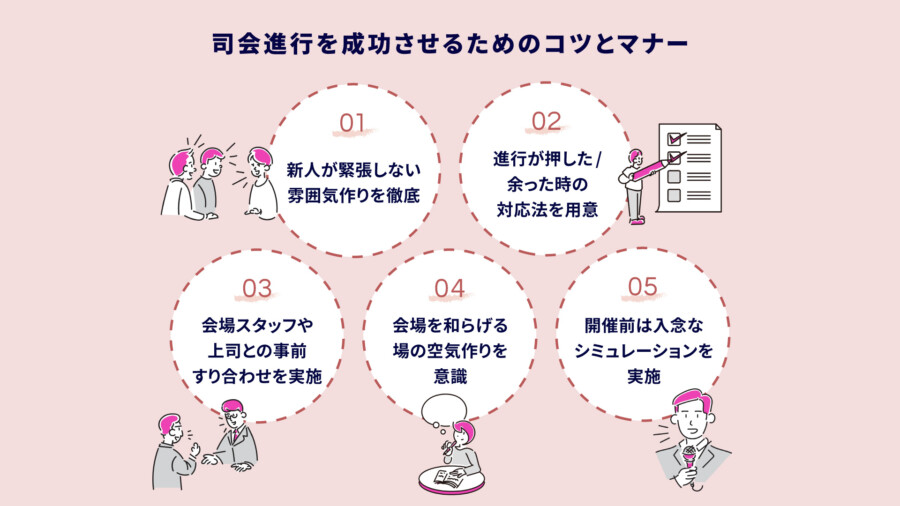

司会進行を成功させるためのコツとマナー

ここでは、歓迎会を成功に導くための具体的なコツと、司会者として押さえておきたい基本マナーを紹介します。

- 新人が緊張しない雰囲気作りを徹底

- 進行が押した/余った時の対応法を用意

- 会場スタッフや上司との事前すり合わせを実施

- 会場を和らげる場の空気作りを意識

- 開催前は入念なシミュレーションを実施

詳しく解説します。

新人が緊張しない雰囲気作りを徹底

新しく仲間入りした方が緊張せず歓迎会を楽しめるようにするには、司会のちょっとした配慮が欠かせません。

紹介の際は「少し緊張していると思いますので、温かい拍手でお迎えください」といった優しい言葉を添え、自己紹介後には「ありがとうございます、素敵な趣味ですね」などのフォローで安心感を与えましょう。

また、参加者全体に向けては、明るい挨拶や軽いユーモアを交えた進行で場を和ませます。さらに、新加入の仲間が話しやすくなるよう「○○さんの好きな食べ物は?」など簡単な質問タイムや、隣の人と自己紹介をし合う短いアイスブレイクを取り入れるのも効果的です。

こうした工夫で会場全体がリラックスし、新メンバーも自然体で交流できます。

進行が押した/余った時の対応法を用意

歓迎会では予想外の進行ずれが起こることも珍しくありません。時間が押した場合は、挨拶やコメントを要点だけにまとめてもらうよう依頼し、余興やゲームの時間を短縮するなどして調整します。

逆に早く終わりそうな場合は、歓談時間を延長したり、その場で簡単にできるクイズやビンゴなどの余興を追加すると自然に時間を埋められます。

いずれの場合も、あらかじめ短縮・延長の両方のパターンを想定し、台本や進行表に予備案を組み込んでおくことが大切です。事前準備をしっかり行うことで、当日の状況に合わせて臨機応変に対応できるようになります。

会場スタッフや上司との事前すり合わせを実施

歓迎会を円滑に進めるためには、事前に会場スタッフや上司と綿密なすり合わせを行うことが欠かせません。

まず、音響設備やマイクの動作確認を行い、音量や切替方法も把握しておきましょう。次に、挨拶を行う方の氏名・順番・所要時間を確認し、予定変更があった場合の対応も共有します。

また、開会から締めまでの進行の細かな流れを関係者と共有し、タイミングや合図の取り方を決めておくと安心です。さらに、緊急時に連絡を取れる電話番号や、機材トラブル・急な欠席が発生した際の対応フローも事前に確認しておきましょう。

こうした準備が当日のスムーズな進行とトラブル回避につながります。

会場を和らげる場の空気作りを意識

参加者がリラックスして楽しめる雰囲気を作ることも、司会者の重要な役割です。まずは笑顔で明るく話しかけ、会場全体に親しみやすい印象を与えましょう。

声のトーンは少し高めにし、テンポよく進行することで場の空気が軽やかになります。また、参加者の反応を見ながら、「皆さん、楽しんでいただけていますか?」といった簡単なアイスブレイクを挟むのも効果的です。

リアクションの取り方にも工夫を凝らし、拍手や笑いが生まれる場面では自ら率先して盛り上げる姿勢を見せましょう。司会者が場を温めることで、参加者同士の会話も弾みやすくなり、チームの関係性が深まります。

こうした小さな配慮の積み重ねが、職場全体の活性化につながり、歓迎会を単なる行事ではなく、組織にとって価値ある時間へと変えていくのです。

開催前は入念なシミュレーションを実施

本番で自信を持って進行するためには、台本を読み上げるリハーサルが欠かせません。実際に声に出して練習することで、言い回しの不自然さや詰まりやすい箇所を事前に発見できます。

リハーサル時にはタイムキープも意識し、各プログラムにかかる時間を計測しておくと、当日のスケジュール調整がしやすくなります。また、機材確認や会場レイアウトのチェックも同時に行い、不備がないかを確認しましょう。

さらに、来賓が欠席した場合の代役対応や、予定より早く・遅く進行した場合の調整方法など、想定されるトラブルへの対処法も事前に準備しておくことが重要です。練習を重ねることで当日の安心感が生まれ、心理的な余裕が生まれます。

準備こそが成功の鍵であり、入念なシミュレーションが司会者としての自信と安定した進行を支えてくれるのです。

企業イベントの司会はプロに依頼することもおすすめ

企業イベントを成功させたいなら、プロの司会者への依頼も選択肢の一つです。

プロ司会者には以下のような強みがあります。

- プロは発声と臨機応変な立ち回りを熟知

- イベントの質が高まりブランディングにも直結

- 拘束時間に応じて費用が変わる点に注意

プロの力を借りることで、イベント全体のクオリティが格段に向上します。

プロは発声と臨機応変な立ち回りを熟知

プロの司会者は、発声技術や間の取り方、急な変更への対応力といった点で、社内司会とは明確な違いがあります。聞き取りやすい声量とトーン、適切な間の取り方によって、参加者の注目を自然に集められるのがプロの強みです。

また、機材トラブルや登壇者の遅刻といった予期せぬ事態が発生しても、冷静に場をつなぎ、イベント全体の流れを再構築する能力に長けています。社内司会では対応が難しい突発的なトラブルにも、経験に基づいた柔軟な判断で乗り切ってくれるでしょう。

プロの司会者は「聞かせ方」と「流れの再構築」が上手く、参加者にストレスを与えることなくスムーズにイベントを進行します。こうしたプロならではのスキルが、イベント全体のクオリティを大きく左右するのです。

イベントの質が高まりブランディングにも直結

プロの司会者を起用することで、企業の印象が洗練され、来賓や社員の満足度が大きく向上します。プロの安定した進行と洗練された話術は、企業としての信頼性や統一感を高める効果があります。

特に周年式典やキックオフといった重要なイベントでは、プロの存在がイベント全体の格を引き上げ、参加者に「この企業はしっかりしている」という印象を与えられるでしょう。こうした印象の積み重ねが、企業ブランディングに直結します。

また、社外からの来賓が多い場合には、プロの司会によってホスピタリティの高さを示すことができ、取引先や顧客に対する好印象にもつながります。イベントの質を高めることは、単なる一日の成功にとどまらず、企業全体のイメージアップという長期的な価値を生み出すのです。

拘束時間に応じて費用が変わる点に注意

プロ司会者の料金は、拘束時間やイベント規模、準備負担によって変動します。一般的には、イベント本番の時間だけでなく、リハーサルや事前打ち合わせの時間も拘束時間に含まれることが多いため注意が必要です。

また、知名度の高い司会者や経験豊富なプロになるほど料金は高くなりますが、その分、安定した進行と高いクオリティが期待できます。費用だけを見るのではなく、「打ち合わせ対応・当日の安定感」といったトータルのコストパフォーマンスで判断することが大切です。

外注費を「投資」として捉え、イベントの成果や企業イメージ向上にどれだけ寄与するかを考えると、プロへの依頼は十分に価値のある選択肢といえます。予算とイベントの重要性を天秤にかけながら、最適な判断を下しましょう。

企業イベントや歓迎会の司会におけるよくある質問

ここでは、歓迎会の司会進行についてのよくある質問と実践的な対処法を、Q&A形式で紹介します。

- 挨拶する人が来ない/遅れる際の対処は?

- 緊張してうまく話せないときはどうする?

- 参加者が盛り上がらない時はどうフォローすれば良い?

それぞれ確認していきましょう。

挨拶する人が来ない/遅れる際の対処は?

挨拶予定者が急に欠席・遅刻する場合は、会の流れを止めない迅速な判断が必要です。

まずは事前に代役候補を上司や幹事と共有しておき、当日は状況を確認次第、代役を依頼します。遅れる場合は、先に別のプログラムを進めるなどスケジュールを入れ替えましょう。

参加者への案内は「○○部長は少し遅れておりますので、この後の挨拶に移らせていただきます」と簡潔かつ自然に伝えると混乱を防げます。臨機応変な進行が、会全体の安心感につながります。

緊張してうまく話せないときはどうする?

歓迎会の司会や挨拶は注目を集めるため、緊張してしまうことも珍しくありません。その際は、深呼吸をして気持ちを落ち着けたり、意識的にゆっくり話すことで余裕を演出できます。

また、原稿や台本を用意しておけば、言葉に詰まっても目で確認しながら安心して進行できるため効果的です。暗記にこだわらず、要点を押さえたメモを手元に置くだけでも心強い支えになります。さらに、同僚や幹事からの助け舟やフォローを素直に受け入れることも大切です。

緊張を完全になくすのは難しいですが、こうしたセルフケアやサポートを活用することで、自然体で落ち着いた進行が可能になります。

参加者が盛り上がらない時はどうフォローすれば良い?

歓迎会で場が盛り上がらないと感じたら、司会が素早く空気を変える工夫をしましょう。

まずは「○○さん、最近ハマっていることは?」など答えやすい質問を投げかける簡単なアイスブレイクが有効です。状況によっては、急遽ミニゲームやじゃんけん大会など短時間でできる余興を取り入れるのも効果的です。

声かけは明るくテンポよく、「拍手で応援お願いします!」と促すと、会場が一気に和やかになります。小さな配慮が、場の空気をより良い方向へ導きます。

企業イベント・歓迎会を成功させたい際はCultiveへ!

歓迎会の司会進行は、参加者全員が心地よく楽しめる場をつくる大切な役割です。

事前に進行台本や代替案を用意し、関係者としっかりすり合わせをしておけば、予期せぬトラブルにも落ち着いて対応できます。準備から当日の進行まで一貫して整えることが、成功のカギとなります。

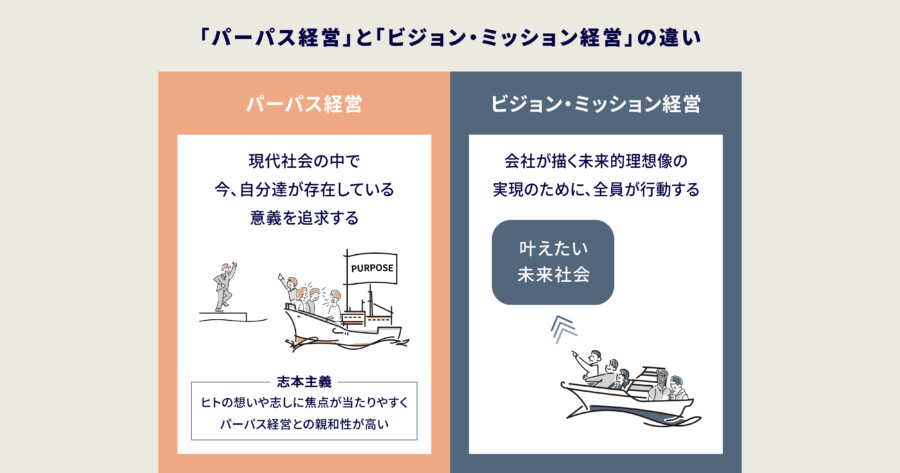

Cultiveでは、入社式などのセレモニーをはじめとして、オンボーディングに関わる社内イベントや施策を幅広くお手伝いしています。

会社の“らしさ”を目に見えるカタチに変え、共感しやすいストーリーと共にイベントやコンテンツを制作いたします。

また、イベントに欠かせない各種クリエイティブの立案から制作、そして当日運営に至るまでをすべてワンストップでお任せいただけます。

新入社員へのオンボーディングや理念浸透、組織の一体感醸成にお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)