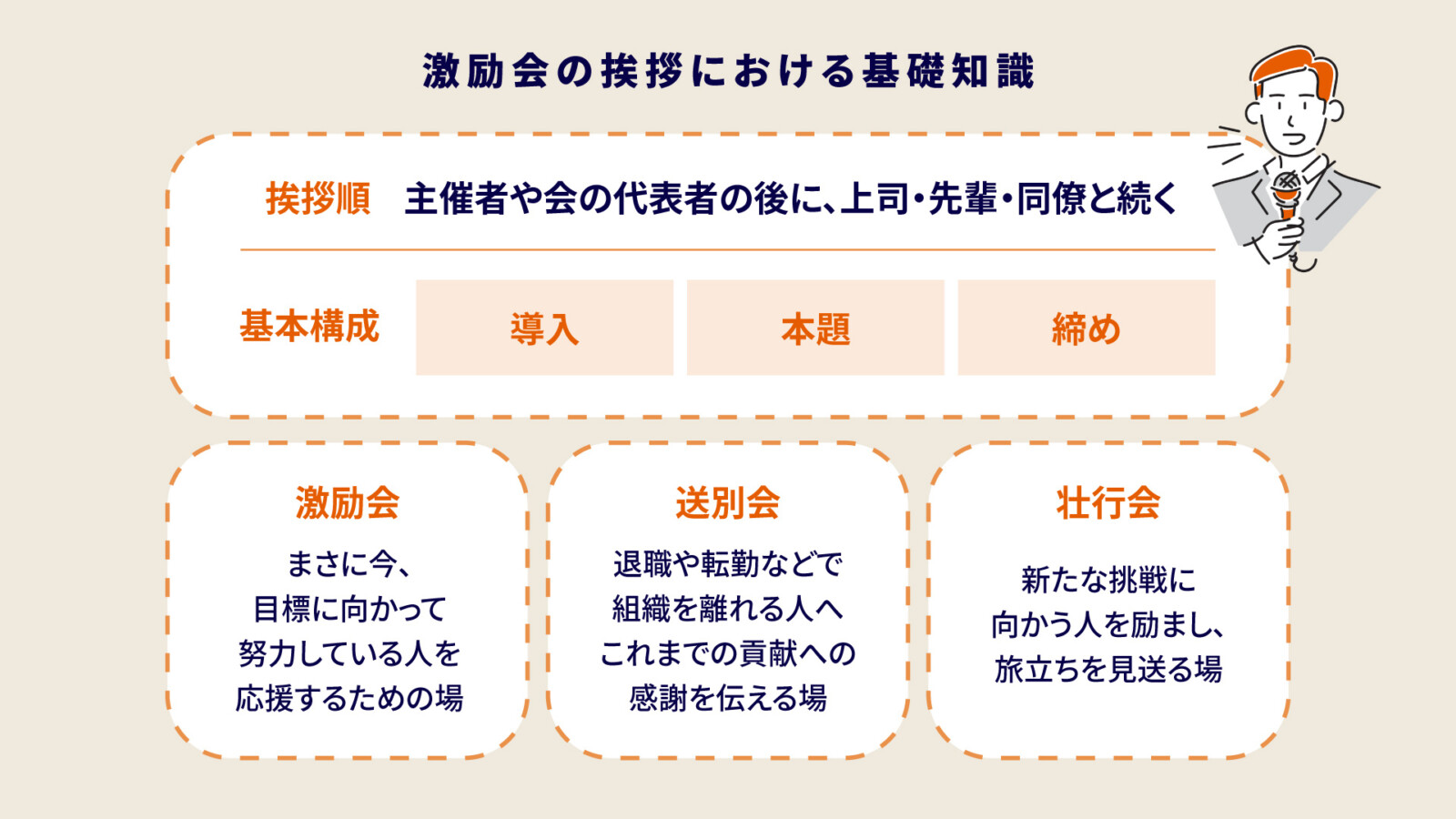

激励会の挨拶における基礎知識

激励会とは、これから挑戦や転機を迎える人に向けて、応援や励ましの言葉を贈る会合です。職場や学校、部活動など、さまざまな場面で開催されます。

ここでの挨拶は、応援される側がさらなる活躍をできるよう、期待や励ましの気持ちを込めておこなわれます。

ここでは、激励会における挨拶の役割や順番、基本構成、送別会との違いなど、挨拶を考えるうえで押さえておきたいポイントを紹介します。

- 激励会の挨拶は誰がする?順番と役割

- 基本構成は「導入・本題・締め」

- 送別会や壮行会との実施目的に注意

順番に見ていきましょう。

激励会の挨拶は誰がする?順番と役割

激励会では、主催者や関係者から順に挨拶をおこなうのが一般的です。

まずは主催者や会の代表者が開会の挨拶をし、その後に上司・先輩・同僚と続きます。

職場では管理職、学校では教師や部活動の顧問、スポーツチームでは監督などが挨拶を担当するケースが多いです。

立場や場面によって順番は変わりますが、いずれの場合も「激励される側を応援する」という目的は共通しています。

基本構成は「導入・本題・締め」

激励会の挨拶は、内容を整理して話すことで聞き手に伝わりやすくなります。基本構成は「導入」「本題」「締め」の3つです。

導入では、挨拶の機会を与えられたことへの感謝や、会の開催に至った経緯などを述べ、聞き手の関心を引きます。

本題では、応援の言葉や期待、過去の思い出やエピソードなどを交えながら、送り出す人への激励のメッセージを伝えましょう。

最後に締めとして、今後の活躍への期待を述べ、会の成功を祈る言葉で締めくくります。

スピーチの長さは1〜2分程度を目安にすると、聞き手も飽きずに聞くことができます。

送別会や壮行会との実施目的に注意

激励会とよく似た会に「送別会」や「壮行会」がありますが、それぞれの実施目的には明確な違いがあります。

送別会は、退職や転勤などで組織を離れる人に対し、これまでの貢献への感謝を伝える場です。

壮行会は、新たな挑戦に向かう人を励ます点では激励会と近いものの、「旅立ちを見送る」という意味合いが強い点が特徴です。

一方で激励会は、まさに今、目標に向かって努力している人を応援するための場です。そのため、「これから頑張る人を後押しする」という視点から、前向きで力強いメッセージを届けることが求められます。

このように、激励会・送別会・壮行会は似ているようで目的や雰囲気が異なるため、それぞれの趣旨にふさわしい言葉選びを意識しましょう。

激励会で送る側の挨拶|使える例文集【シーン別】

激励会では、形式的な言葉だけではなく、応援の気持ちや信頼、エールが伝わるような言葉を選びましょう。

ここでは、上司や先輩、部活動関係者、友人・同僚の立場からなど、シーン別に使える挨拶例文を紹介します。

- 上司や目上の立場からの挨拶

- 部活動・スポーツ系での激励会挨拶

- 友人・同僚向けの挨拶

- 応援・期待の気持ちを伝える挨拶

ここで紹介した例文を参考に、自分らしい言葉に置き換えて使用してみてください。

上司や目上の立場からの挨拶

上司や目上の立場からの挨拶は、部下や後輩のこれまでの努力を称えるとともに、信頼していることや今後の活躍を応援していることを伝えるとよいでしょう。具体的な業務での貢献や、その人のよい点に触れると、内容にオリジナリティが生まれます。

堅苦しくなりすぎず、温かみのある言葉でエールを送るのがポイントです。

<例文>

「〇〇さん、この度は大切なプロジェクトのリーダー就任、誠におめでとうございます。〇〇さんの日頃からの真摯な仕事への取り組みと、どんな困難にも臆さず挑戦する姿勢を、私たちはいつも信頼し、高く評価しております。これまでの経験と実績を活かし、持ち前のリーダーシップでプロジェクトを成功に導いてくれることを心から期待しています。なにかあればいつでも相談してください。チーム一丸となって〇〇さんを応援しています。頑張ってください」

部活動・スポーツ系での激励会挨拶

部活動やスポーツ系の激励会では、試合や大会を控える仲間や後輩へ、努力の過程やチームの絆に触れながら、明るく前向きな言葉で送り出すのがポイントです。具体的な練習風景やエピソードを交えると、より共感や一体感が生まれます。

共に汗を流した仲間だからこそ伝えられる、熱の入った言葉でエールを送りましょう。

<例文>

「〇〇、いよいよ明後日からの大会、本当に待ち遠しいな!ここまで来るのに、みんながどれだけ努力してきたか、私たちはよく分かっています。きつい練習も、つらい時も、いつも乗り越えてきたあなたたちなら、きっと大丈夫です。試合では、今までやってきたことを信じて、一球一球、一瞬一瞬に全力をぶつけてきてください。結果を恐れる必要はありません。私たちはスタンドから、どんなときでも応援しています!頑張れ!」

友人・同僚向けの挨拶

親しい友人や同僚に向けた挨拶では、少しくだけた雰囲気のなかに、応援や感謝の気持ちを込めるとよいでしょう。共に過ごした時間を思い出として織り交ぜると、心のこもったメッセージになります。

<例文>

「〇〇、いよいよ新たな挑戦だね!初めてこの話を聞いたとき、正直驚いたけれど、すぐに『〇〇らしいな!』って納得したよ。いつも周りを巻き込みながら、とんでもないことを実現してきた〇〇だからこそ、今回のこともきっと乗り越えられると信じています。大変なこともあるだろうけど、〇〇らしさ全開で頑張って!困ったらいつでも連絡してね。私たちはずっと、ここから応援してるよ!」

応援・期待の気持ちを伝える挨拶

激励会では、相手への応援や期待の気持ちを、率直かつ前向きに伝えることが大切です。飾らない言葉でも、真心がこもっていれば、相手の背中を押す力になります。ここでは、どのような立場や場面でも使いやすい、汎用的な挨拶の例文をご紹介します。

<例文①>

「〇〇さんの新たな挑戦に際し、心ばかりの激励の言葉を贈らせていただきます。〇〇さんがこれまで培ってこられた知識と経験、そして何よりもその情熱があれば、どんな困難も乗り越えられると確信しております。私たちは、〇〇さんの未来に大いなる期待を寄せています。どうぞご自身の可能性を信じ、存分に力を発揮してください。遠くからではございますが、心より応援しております。ご活躍をお祈り申し上げます」

<例文②>

「新たな挑戦に向かう〇〇さんの姿勢に、私たちも刺激を受けています。不安なこともあるかもしれませんが、それ以上に期待が大きいと思います。また、困難なことがあっても、〇〇さんならきっと乗り越えてさらに成長できると信じています!これからの活躍を心から応援しています」

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

激励会における乾杯挨拶の例文集

激励会での乾杯挨拶は、会全体の雰囲気を盛り上げ、対象者へのエールを伝える役割があります。

ここでは、上司や同僚、学生など、立場やシーン別に使いやすい乾杯スピーチ例を紹介します。

- 上司・目上の方による乾杯挨拶の例

- 親しい仲間・同僚向けの乾杯挨拶の例

- 学生・スポーツチーム向けのカジュアルな乾杯挨拶の例

形式に迷ったときや、挨拶の準備に悩んでいるときの参考にしてください。

上司・目上の方による乾杯挨拶の例

上司や先輩としての乾杯挨拶では、相手の努力への感謝や今後の活躍への期待を込めて、丁寧な言葉づかいを心がけましょう。

フォーマルな場では、簡潔ながらも芯のある言葉が好印象につながります。

<例文>

「みなさま、本日はお忙しいなか、〇〇さんの激励会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。〇〇さんは、日頃から周囲への気配りと粘り強い姿勢で、職場の大きな支えとなってくれました。この新たな挑戦が、〇〇さんのさらなる飛躍の機会となることを、社員一同、心から願っております。〇〇さんの今後のご活躍を祈念し、力強く乾杯したいと思います。それではみなさん、ご唱和ください。〇〇さんのご活躍を願って、乾杯!」

親しい仲間・同僚向けの乾杯挨拶の例

親しい仲間や同僚の激励会では、かしこまりすぎず、カジュアルで親しみやすい乾杯スピーチが場を和ませます。

応援の気持ちを真っ直ぐに伝えるとともに、明るく前向きな気持ちになれるような内容を心がけましょう。

<例文>

「みなさん、今日は〇〇の激励会にようこそ。〇〇とは入社以来、苦楽を共にしてきましたが、まさかこんな日が来るとは!でも、〇〇ならきっとやれると信じています。持ち前の明るさと粘り強さで、きっと乗り越えてくれるでしょう。俺たちはずっと〇〇の味方だし、新しいチャレンジに向かっていく〇〇を全力で応援しています。未来に向かって羽ばたく〇〇にエールを送ろう!みなさん、グラスを高く掲げて!〇〇の未来に、乾杯!」

学生・スポーツチーム向けのカジュアルな乾杯挨拶の例

学生やチームメンバーの間でおこなう激励会では、エネルギッシュで軽快さのある挨拶が盛り上がります。

これまでの仲間としての応援や、一緒に頑張ってきたことへの敬意を盛り込み、最後は元気よく締めるのがポイントです。

<例文>

「みんな、今日はお疲れさま!そして〇〇、いよいよ勝負の時だな!ここまで、みんなで一緒に汗を流し、時にはぶつかりながらも、最高のチームを作ってきたと思います。練習のとき、みんなの先頭で声を出してくれたの、すごく心強かった。今回の大会、〇〇の全力プレーを楽しみにしてる!みんなで応援してるから、自信持っていこう!じゃあ、〇〇の最高のパフォーマンスを願って、乾杯!」

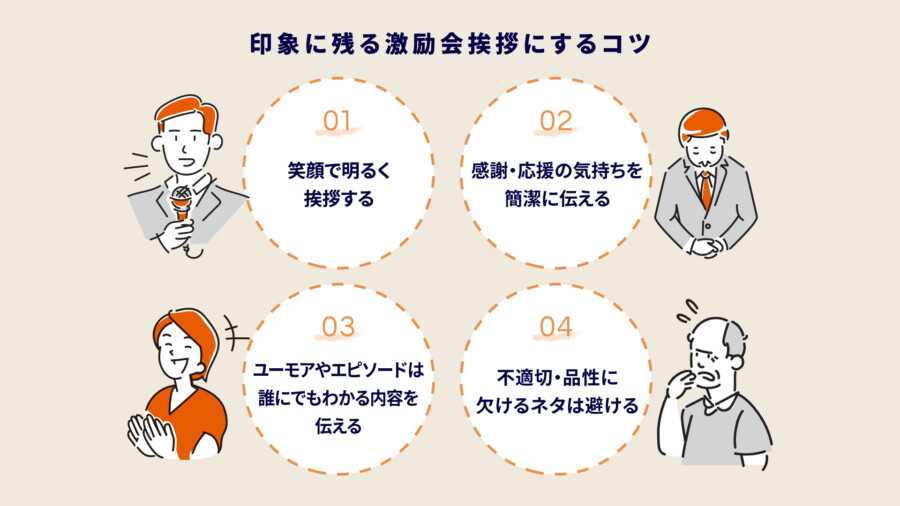

印象に残る激励会挨拶にするコツ

激励会での挨拶は、言葉選びだけでなく話し方や雰囲気によっても印象が大きく変わります。

ここでは、たとえ短いスピーチでも、聞き手の心に残る言葉を届けるためのコツを紹介します。

- 笑顔で明るく挨拶する

- 感謝・応援の気持ちを簡潔に伝える

- ユーモアやエピソードは誰にでもわかる内容を伝える

- 不適切・品性に欠けるネタは避ける

順番に見ていきましょう。

笑顔で明るく挨拶する

挨拶の言葉そのもの以上に、話し手の表情やトーンは、聞く人に与える印象を大きく左右します。

特に激励会は、これから新たな挑戦をする人を励ます場であるため、笑顔で明るく挨拶することが大切です。

たとえ緊張していても、笑顔を意識するだけで場の空気は和み、聞いている人も安心して耳を傾けてくれるでしょう。

また、明るい表情は、激励される人にとっても大きな励ましとなるはずです。

感謝・応援の気持ちを簡潔に伝える

挨拶は長々と話すよりも、簡潔に伝える方が、かえって相手の心に深く残ることがあります。

特に感謝や応援の気持ちは、ストレートな一言のほうが印象に残ります。

例えば、「これまでの努力に感謝し、これからの挑戦に期待しています」といった短い言葉でも、十分に相手への思いが伝わります。

要点を絞ってメッセージを伝えることで、より力強く、印象的な挨拶となるでしょう。

ユーモアやエピソードは誰にでもわかる内容を伝える

挨拶のなかにユーモアやエピソードを盛り込むことで、場の雰囲気が和み、より記憶に残る挨拶になります。

ただし、特定の人にしか伝わらない内輪ネタや、理解に時間のかかる複雑な話は避けるのが無難です。

全員が共有している経験や、よく知られている出来事を選ぶことで、聞き手全員が自然と共感しやすくなります。

例えば「全員で朝練に遅刻しそうになったあの日」のような、誰もが覚えているエピソードを選ぶと、一体感も生まれやすくなります。

不適切・品性に欠けるネタは避ける

激励会は、あくまで対象者を励ますための場です。お酒の席でありがちな下品な話、個人のプライベートを暴露するような内容、過激な内輪ネタなどは、場の雰囲気を壊す原因になりますので、絶対に避けましょう。

特に上司や指導者など、立場のある人が同席している場では、言葉を選ぶ際により一層の慎重さが求められます。

節度を持った言葉遣いを心がけ、参加者全員が安心して聞ける挨拶にしましょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

激励会の挨拶を考える際のよくある質問

ここでは、激励会の挨拶を準備するにあたって、よくある質問とその回答をまとめました。

- 激励会の乾杯挨拶は何分くらいが適切ですか?

- 激励会はどのような服装で参加すれば良いですか?

- 参加者の挨拶が長くなりそうな際はどうすれば良いですか?

激励会の乾杯挨拶は何分くらいが適切ですか?

乾杯の挨拶は、基本的に1〜2分程度におさめるのがベストです。

長くなりすぎると、場のテンポが崩れたり、乾杯までの時間が空いてしまい、会の雰囲気が間延びしてしまう恐れがあります。

短時間でも、相手への感謝や前向きなメッセージを簡潔に伝えることで、十分に印象に残るスピーチになります。

激励会はどのような服装で参加すれば良いですか?

激励会の服装は、会の形式や開催場所によって異なります。

仕事関係のフォーマルな会であれば、スーツやジャケットなど、きちんとした服装が基本です。

一方、学生や部活動での激励会は私服でも問題ありませんが、相手に失礼のないよう、清潔感のある装いを心がけましょう。

また、居酒屋などカジュアルな会場の場合でも、ラフすぎたり派手すぎる服装は避けたほうが無難です。

迷った際は、事前に主催者へ確認しておくと安心です。

参加者の挨拶が長くなりそうな際はどうすれば良いですか?

参加者の挨拶が長くなりそうな場合は、進行役が冒頭で「1人あたり1〜2分を目安にお願いします」とアナウンスしておくのが効果的です。

挨拶全体の時間を短くしたいときは、話す人数をあらかじめ絞る、順番を決めておくなどの工夫も有効です。

こうした事前の調整によって、会の流れがスムーズになり、参加者全員が気持ちよく過ごせるでしょう。

モチベーションを高める社内イベントはCultiveへ

激励会にふさわしい挨拶の基本構成から、関係性やシーン別で使える例文、印象に残る話し方のコツなどをご紹介しました。

激励会の挨拶では、形式や言葉選びはもちろん、気持ちの込もったメッセージを伝えることが大切です。

紹介した例文を参考にしながら、相手との関係性や場の雰囲気に合わせて、自分らしい言葉にアレンジしてみてください。

また、Cultiveでは会社とメンバーの信頼が深まり、組織の一体感が育まれるような社内イベントを幅広くサポートしています!

自分たちの“らしさ”を分かち合い、同じ場所に集っている意義を再確認できるような企画をご提案。

イベントに不可欠なデザイン/映像/空間装飾/当日運営などをワンストップでおこなうことで、会社の“らしさ”が溢れたストーリーを実現いたします。

「会社全体の士気を上げたい」「メンバーのモチベーションを底上げしたい」

そのような想いを抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)