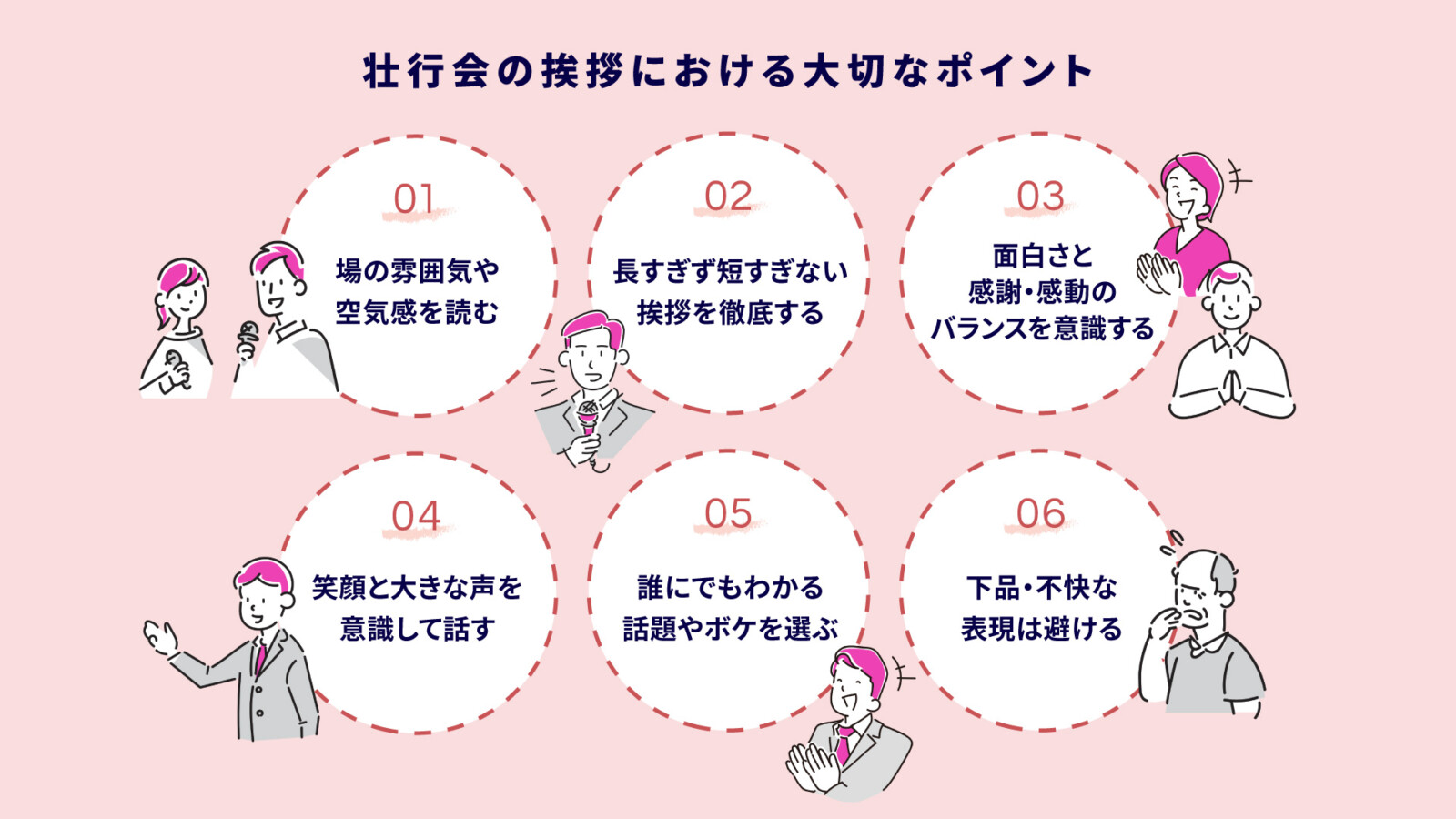

壮行会の挨拶における大切なポイント

壮行会での挨拶は、主役の新たな門出を彩る重要なシーンとなります。

以下の点を考慮して、参加者全員が共感し楽しめるスピーチをめざしましょう。

- 場の雰囲気や空気感を読む

- 長すぎず短すぎない挨拶を徹底する

- 面白さと感謝・感動のバランスを意識する

- 笑顔と大きな声を意識して話す

- 誰にでもわかる話題やボケを選ぶ

- 下品・不快な表現は避ける

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

場の雰囲気や空気感を読む

壮行会での挨拶は、場の雰囲気や空気感を読むことが何よりも重要です。

一言でいえば「TPOをわきまえる」ことですが、これにより挨拶の質が大きく変わり、参加者の印象に残るかどうかが決まります。

「おもしろい挨拶」をめざす場合でも、単に笑いを取るだけでなく、場を和ませることと相手を茶化しすぎないことのバランスを常に意識してください。

下品な表現や、特定の参加者しか理解できない内輪ネタは避け、誰にでもわかる、不快感を与えない話題やボケを選ぶことが、親しみやすく印象に残るスピーチのカギとなります。

長すぎず短すぎない挨拶を徹底する

壮行会での挨拶は、聞きやすく、適切な長さにすることが非常に重要です。

いくら内容が良くても、長すぎると参加者を飽きさせてしまい、会の雰囲気を悪くします。かといって、短すぎても感謝や応援の気持ちが伝わりにくくなります。

挨拶の長さは、1分〜2分程度を目安にしましょう。これは文字数にすると200字〜300字程度になります。この時間内に、感謝の言葉、思い出のエピソード、そして未来へのエールを凝縮させることがカギです。

面白さと感謝・感動のバランスを意識する

壮行会での挨拶は、単におもしろいだけでなく、笑いと真面目の「落差」をつけることで、より印象深いスピーチになります。

常に笑いを取り続ける必要はなく、ときには感謝や感動を伝えるシーンを演出することで、メッセージがより深く心に響きます。

効果的な構成の鉄板としては、

- 最初にユーモアを交えて場の緊張をほぐし聴衆の心をつかむ

- スピーチの最後に、主役への心からの感謝や応援の気持ちを真摯に伝えて締めくくる

壮行会は、あくまで「前向きな門出」を祝う場です。みんなが笑顔で聞けるようなスピーチを心がけましょう。

笑顔と大きな声を意識して話す

壮行会の挨拶は、原稿を読むだけの場ではありません。

どれほど素晴らしい内容のスピーチを準備しても、表情や声量に気を配らなければ、メッセージは十分に伝わりません。話すときのポイントは、まず笑顔を忘れずに、明るく聞き取りやすい声量で話すことです。

また、語尾をはっきりと発音し、参加者全体に目線を合わせることで、一人ひとりに語りかけるような一体感が生まれます。

これらを徹底することで、メッセージが聞く人に効果的に届きます。

誰にでもわかる話題やボケを選ぶ

壮行会でユーモアを交えて挨拶する際は、参加者の誰もがわかる笑いの内容であることが重要です。

特定の業界ネタや、ごく一部の人間にしか通じない内輪ネタは、場が白けてしまいかねません。笑いがうまく伝わらなければ、印象に残るどころか、不快感を与えてしまう可能性すらあることを肝に銘じておきましょう。

そこで、誰もが理解し共感できる話題を選ぶのがカギとなります。

例えば、その日の天気や時間帯に絡めた話、送別対象者の愛すべき特徴など、その場にいる誰もがわかる情報を織り込みましょう。

ユーモアは、あくまで全員が楽しめるように配慮し、親しみやすい笑いで主役への温かいエールを届けましょう。

下品・不快な表現は避ける

壮行会の挨拶では、場を盛り上げようとするあまり、誰かを不快にさせてしまうような表現には気をつけましょう。

ウケを狙いすぎるあまり、以下のようなNGネタを選んでしまうと、壮行会を台無しにするだけでなく、あなた自身の評価も下げてしまいます。

- 下ネタや性的な話題

- 飲み過ぎによる武勇伝など、ネガティブなネタ

- パワハラ、セクハラなどハラスメント関連の話

- 他者を貶めるような悪口や誹謗中傷

- 個人のプライベートに踏み込みすぎた内容

無理に笑いを取ろうとせず、誰が聞いても気分を害さない内容を心がけましょう。

壮行会で送る側が使える!おもしろい開会&乾杯の挨拶例文

壮行会での開会・乾杯の挨拶は、会の幕開けを飾り、主役や参加者の気持ちを高める大切な瞬間です。

ここでは、状況に応じた例文をいくつかご紹介します。

- 定番+ユーモアを交えた挨拶&例文

- ビジネスシーンでも使える笑える挨拶&例文

- 身内・仲間内で盛り上がる挨拶&例文【学校・部活もOK】

これらの例文を参考に、あなたの言葉で最高のスタートを切りましょう。

定番+ユーモアを交えた挨拶&例文

壮行会の開会や乾杯の挨拶は、会のスタートを勢いづけるという意味で大変重要です。

定番の構成に誰もがクスッと笑えるような軽いユーモアを添えてみましょう。

例文1:天気ネタで場を和ませる

皆様、本日は〇〇さんの新たな門出を祝うべくお集まりいただきありがとうございます。司会の△△です。先ほど外を見たら、あいにくの土砂降りの雨でしたが、この会場の熱気で荒天を吹き飛ばしてしまいましょう。きっと〇〇さんの前途も晴れやかになるに違いありません。さあ、楽しい壮行会の始まりです!

例文2:準備の大変さをユーモアに

本日は〇〇さんの壮行会にお越しいただき、心より感謝申し上げます。乾杯の音頭を取ります△△です。この日のために昨夜からスピーチを考えすぎて、正直、寝不足です!しかし、〇〇さんの今後の活躍のためなら何のそのです。新天地でのご活躍と、皆様の素晴らしい未来を祈念して、乾杯!

ビジネスシーンでも使える笑える挨拶&例文

ビジネスシーンでの壮行会の挨拶は、上司や取引先がいるなかで失礼のないように、安心感のある笑いを添えることがカギとなります。

例文1:自分を下げて親近感

皆様、本日は〇〇さんの壮行会にお集まりいただきありがとうございます。乾杯の音頭を取ります△△です。私は入社以来、先輩方の背中を追いかけてきましたが、〇〇さんの背中はあまりに大きく、いまだに背中の一部しか見えておりません!そんな〇〇さんの新天地でのご活躍と、皆様の未来に乾杯!

例文2:具体的なエピソードでユーモアを

本日は〇〇さんの新たな門出を祝うためにお集まりいただき、ありがとうございます。開会の挨拶を務めます△△です。〇〇さんには、以前『あの資料は〇〇さんしか作れない』と弱音を吐いたら、『作れないなら私が作るまでだ!』と伝説の〜〜時間で仕上げたという武勇伝があります。その情熱に心から敬意を表します。どうぞ本日は最後までお楽しみください!

身内・仲間内で盛り上がる挨拶&例文【学校・部活もOK】

学生や部活動の仲間、サークル、アルバイト仲間など親しいグループでの壮行会は、堅苦しい挨拶よりもノリや共通の思い出を交えたスピーチが場を大いに盛り上げます。

例文1:サボりネタで親近感(部活・学校向け)

おい〇〇!まさかお前が先に卒業するとはな。あのとき、部活の練習サボってゲーセンに行ってた〇〇が、まさかこんな立派な…いや、まぁそれなりに立派な姿で巣立っていくなんて、感無量だよ!新天地でもお前らしく頑張れよ!乾杯!

例文2:口癖や行動をいじる(サークル・アルバイト仲間向け)

皆さん、今日は〇〇の壮行会に集まってくれてありがとう!〇〇といえば、いつも『マジ無理ゲー』が口癖だったよね。でも、どんな無理ゲーも結局はクリアしてた〇〇なら、どこに行っても大丈夫だ!寂しくなるけど、お前なら最高の未来をつかめるはず!〇〇の新たな旅立ちに乾杯!

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

壮行会の締めの挨拶でキレ良く終わる!場が締まる言葉と手締めの流れ

参加者が満足し、組織へのエンゲージメントにつながるような会とするには最後の印象が肝心です。

この項目では、壮行会の締めについて、以下の点をご紹介します。

- 中締め・大締めの違いとマナー

- ビジネス向けの堅い締めの挨拶&例文

- 手締め・万歳三唱の使い方とかけ声

中締め・大締めの違いとマナー

壮行会の締めには、「中締め」と「大締め」という2種類の挨拶の形式があります。

中締めは、宴会が長時間にわたる場合や二次会への移行をスムーズにするため、いったん区切るための挨拶です。一方、大締めは、会を完全に終了させる最終的な挨拶を指します。

締めの挨拶は、幹事や送られる側の部署の上司、役員がおこなうのが一般的です。

中締めと大締めには以下のようなタイミングとマナーの違いがあります。

- 中締め:会の中盤で締めて、参加者が一度席を立ったり、喫煙・化粧室休憩を取ったりする際に活用。二次会への誘導も兼ねます。

- 大締め:宴会が終了する時刻の5〜10分前に行います。会の主旨やメッセージをあらためて伝え、気持ちよく解散できる雰囲気を作ります。

ビジネス向けの堅い締めの挨拶&例文

社内外の関係者が同席するビジネスシーンの壮行会では、締めの挨拶にも格調高さが求められます。

例文1:感謝と未来への期待

皆様、この度の〇〇の壮行会にご臨席賜り、厚く御礼申し上げます。〇〇部の〇〇でございます。皆様のおかげで大変意義深い会となりましたこと、心より感謝申し上げます。〇〇さんの今後のさらなるご活躍と、皆様のご発展を深く祈念いたしまして、本会の結びの言葉といたします。

例文2:労いと会社繁栄の祈念

本日は、ご多忙の中、〇〇さんの新たな門出を祝う集いにお越しくださいましたこと、誠にありがとうございます。〇〇部の〇〇でございます。〇〇さんのこれまでの多大な貢献に感謝を申し上げるとともに、新天地での一層の飛躍を衷心よりお祈りいたします。皆様方のご健勝と、会社の一層の繁栄を願い、これにて閉会の辞といたします。

手締め・万歳三唱の使い方とかけ声

ここでは、締め役が円滑に会を終えるための手締めの種類や手順、具体的なかけ声をご紹介します。

手締めの種類と使い分け

- 三本締め:正式な祝宴で、盛大な締めとして行われます。

- 一本締め:三本締めを簡略化したもので、比較的カジュアルな場や時間がない場合に使われます。

締めの流れとかけ声

- 起立・声がけ:締めの音頭を取る人が「それでは皆さん、お手を拝借!」と声をかけ、全員に起立を促します。

- 音頭:「よおーお!」と発声し、手締めのリズムを始めます。

- 手締め:一本締めは「パパパン、パパパン、パパパン、パン」のリズムを一回、三本締めはこれを三回繰り返します。

- 締め:最後に感謝の言葉で結びます。万歳三唱も同様に行われます。

組織で一体となる社内イベントならCultiveへ!

壮行会の挨拶は、主役を笑顔で送り出す重要な役割を担います。

この記事では、「笑い+感謝+簡潔さ」をカギとして、場の雰囲気に応じたスピーチ術をわかりやすく解説しました。

壮行会は新天地へ向かうメンバーを送り出し、それを見守る参加者のエンゲージメントにもつなげる大切な機会です。

みんなが笑顔になれて、メッセージが込められた挨拶で会全体の意義をアップできるように工夫してみてください。

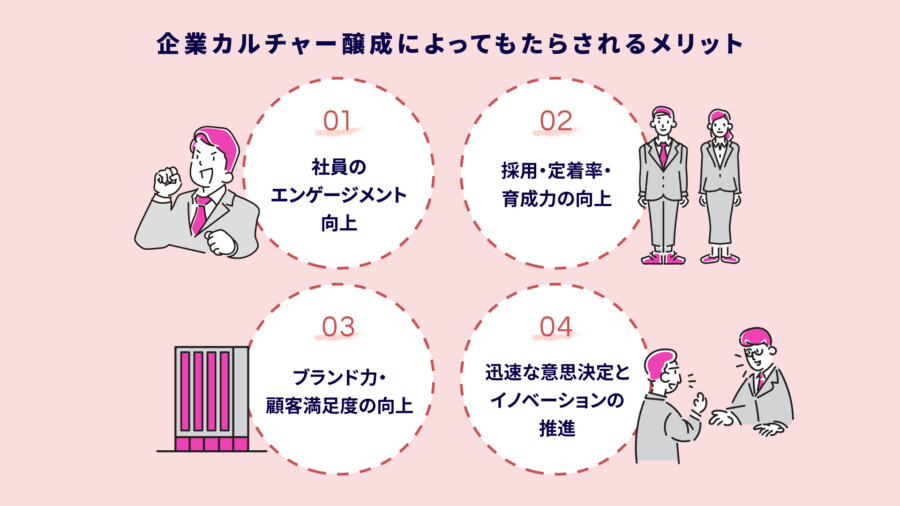

また、Cultiveでは壮行会やキックオフなどの社内イベントや、エンゲージメント対策につながる文化施策を幅広くサポートしております。

目には見えづらい会社の“らしさ”をカタチに変えて、メンバーと分かち合えるようなストーリーを持たせて企画をご提案。

施策やイベント開催に不可欠なデザインや映像などのクリエイティブ制作から当日運営までフルサポートいたします!

会社の“らしさ”が心に宿り、行動に変わり、成長を支える“強み”に変わるまで…。

Cultiveは企業の文化醸成パートナーとして伴走いたします。

「会社や仲間を誇りに思えるようなイベントがしたい」「理念を分かち合って体現行動につなげたい」

そのような課題感を抱えている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)