【前提】新入社員は5月に退職しやすい

新入社員は5月に退職しやすい傾向が見られます。その背景には、いくつかの要因が重なり、仕事へのモチベーションが低下しやすい状況があると考えられます。

まず挙げられるのは、ゴールデンウィーク明けに感じる、長期休暇と仕事とのギャップです。楽しい時間を過ごした休暇から仕事に戻ると、その違いに直面し、職場の厳しさや自身との適性のずれを感じやすくなります。

次に、4月の研修期間を経て5月から本格的な業務がはじまり、仕事の難しさや責任の重さを実感し、精神的な負担が増すことも一因です。この時期は、新しい環境での緊張のために心身の疲労がピークに達しやすいタイミングでもあります。

さらに、初めて受け取る給料が期待を下回った場合には、待遇への不満や将来への経済的な不安が募りやすくなります。

こうしたさまざまなストレスを受けることで、気持ちが落ち込んだり、仕事への意欲を失ったりし、5月に退職へと至る状況に陥りやすいのです。

また、こうした状況はいわゆる「五月病」として表面化することもあります。

新入社員の五月病によくある3つの原因

新入社員が五月病に陥りやすい背景には、主に3つの原因があります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

新しい環境へのストレス

まず挙げられるのが、新しい環境に適応する過程で生じるストレスです。

新年度は進学や就職、転居など大きな変化が重なる時期であり、自然と心身に負担がかかりやすくなります。

特に真面目で責任感の強い人ほど、よい第一印象を残そうとしたり、仕事を早く覚えようとしたりして、自分に大きなプレッシャーをかけてしまいがちです。

新たな環境に適応しようとする緊張や無理な頑張りが積み重なることで、無意識のうちに疲労が蓄積していってしまいます。

こうしたストレスが限界を迎えると、五月病の症状として心身の不調が現れやすくなります。

新たな人間関係構築への疲弊

次に挙げられるのが、新たに人間関係を築こうとするなかで感じる疲れです。

新しい職場で一から人間関係を築くことは、誰にとっても簡単ではなく、精神的な負担となりえます。わからないことがあっても気軽に質問できない状況や、小さな悩みを抱え込むことで、孤独感を深めてしまうことも少なくありません。

さらに、年齢差や価値観の違いにより周囲と打ち解けにくい場合、孤立感が一層強まります。

特に、ゴールデンウィークなどの連休明けには「またつらい日々がはじまる」と感じて憂鬱になり、それが五月病につながってしまうこともあります。

理想と現実のギャップ

最後に、仕事に対する理想と現実のギャップによるストレスが挙げられます。

入社前に抱いていた期待が大きかった場合、実際の業務との違いに戸惑いや失望を感じやすくなります。就職活動に力を注いだ反動で、入社後は目標を見失ったり、仕事への意欲が続かなかったりする場合もあるでしょう。

また、働く自分のイメージが十分にできていないと、「思うように成長できない」「周囲から評価されない」といった焦りが生まれ、理想とのギャップが強いストレスとなります。

その結果、五月病の症状が表面化するケースも少なくありません。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

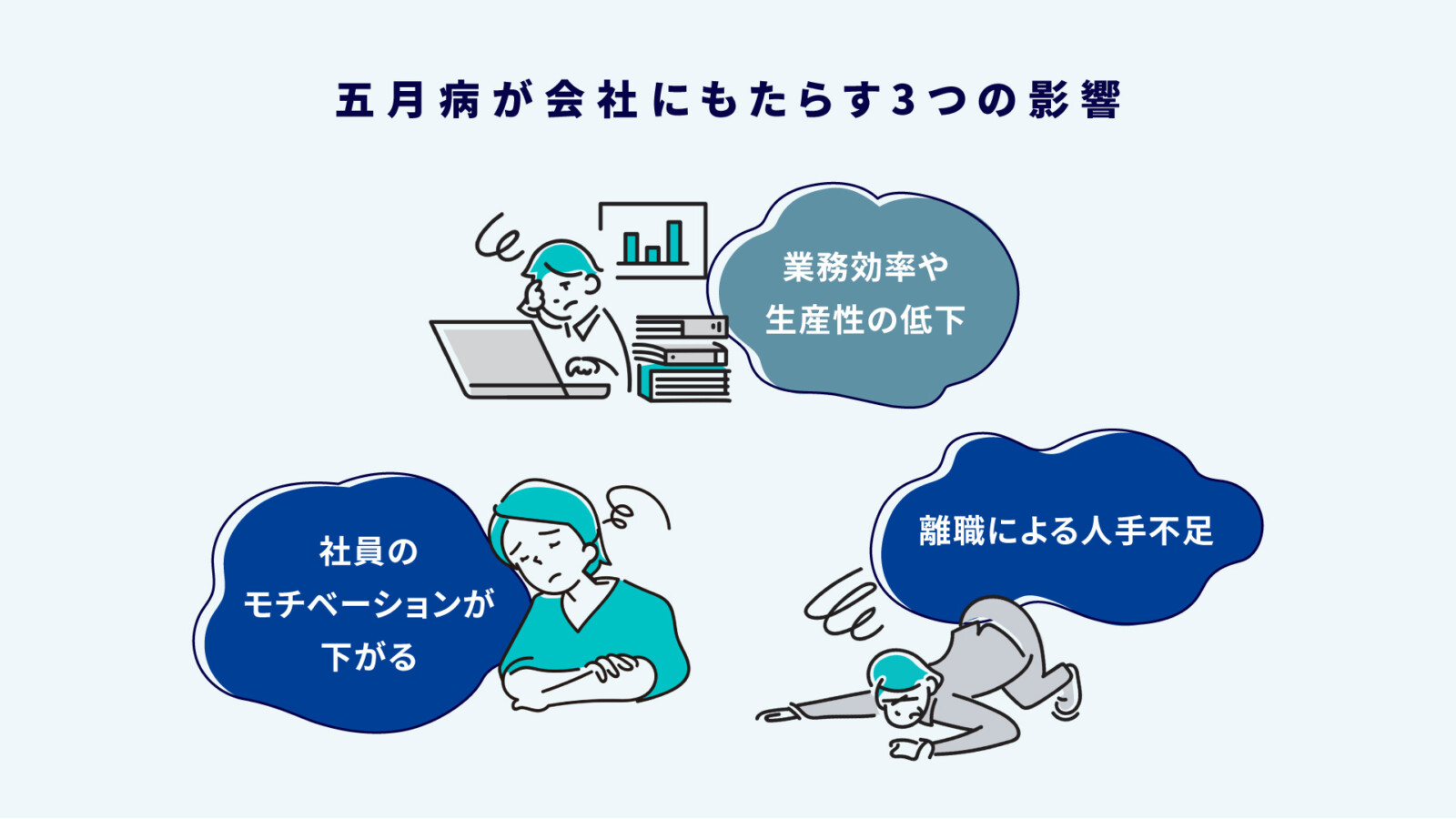

五月病が会社にもたらす3つの影響

新入社員が五月病を発症した場合、本人だけでなく、会社全体にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

主な影響として、以下の3点が挙げられます。

それぞれ詳しく解説します。

社員のモチベーションが下がる

五月病を発症すると、気分が沈んで仕事への意欲が続かず、仕事に対するモチベーションが低下しやすくなります。

さらに、五月病が進行し、適応障害やうつ病などの精神疾患に発展した場合、企業側が安全配慮義務や職場環境配慮義務を怠ったと判断されるリスクも生じかねません。

加えて、気分が沈んでいる社員の様子が周囲に伝わることで、職場全体にネガティブな雰囲気が広がりやすくなります。

五月病を放置することは、個人の問題にとどまらず、組織全体の士気低下に影響を及ぼすおそれがあります。

業務効率や生産性の低下

五月病によって業務効率や生産性が低下するリスクも無視できません。

五月病は、社員の集中力を低下させ、ケアレスミスの増加や作業スピードの遅延を引き起こす傾向があります。ミスが発生すれば、その対応に余計な時間と労力がかかり、結果として業務量も増加します。

このように、五月病による個々の社員のパフォーマンス低下は、組織全体の生産性悪化へと波及する可能性があるため、注意が必要です。

離職による人手不足

新入社員が五月病をきっかけに適応障害やうつ病などを発症した場合、仕事を継続することが困難となり、最終的に離職につながる可能性があります。

人手不足に陥ると、離職した社員が担当していた業務や取引先とのやり取りが既存社員に引き継がれ、その負担が急増します。

また、新入社員に対しておこなってきた教育や研修にかけた時間とコストも無駄になり、企業にとって大きな損失となります。

早期離職は組織全体の運営や生産性に深刻な影響を与えるため、軽視できない問題です。

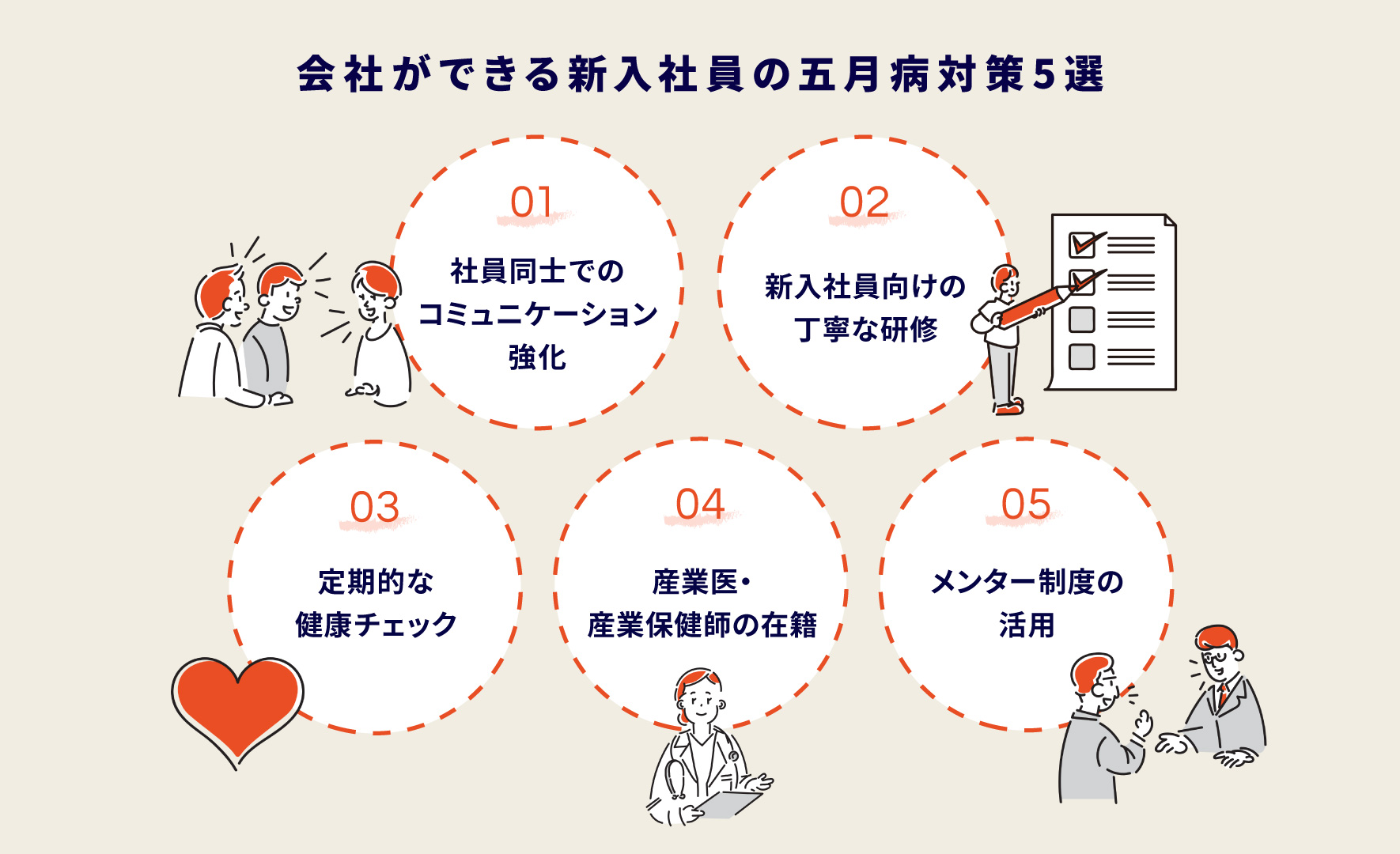

会社ができる新入社員の五月病対策5選

新入社員が陥りやすい五月病の兆候を早期に発見し、未然に防ぐために、会社として取り組むべき対策は多岐にわたります。

ここでは、具体的な5つの対策をご紹介します。

順番に見ていきましょう。

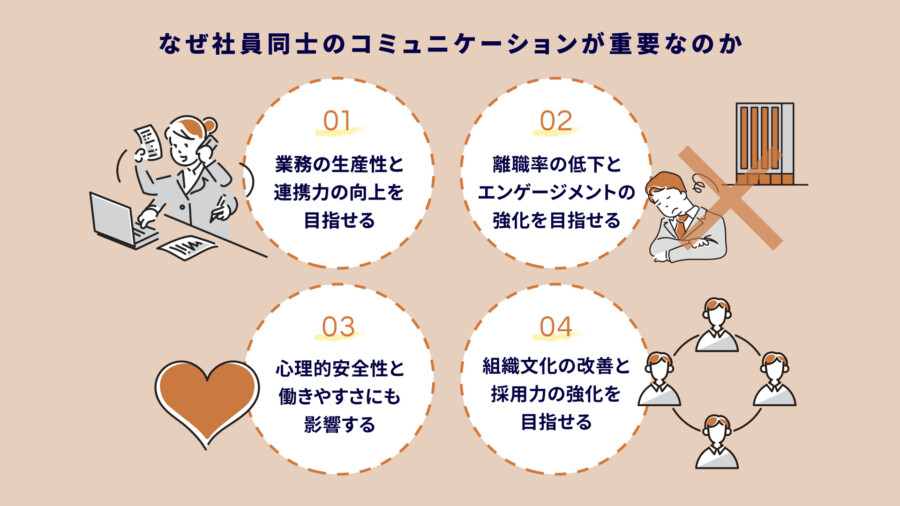

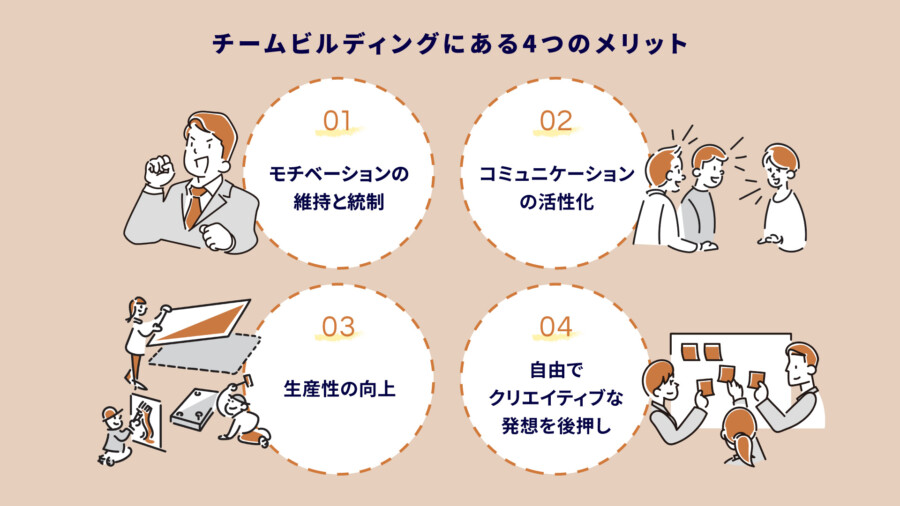

社員同士でのコミュニケーション強化

新入社員が五月病に陥るのを防ぐには、社員同士の積極的なコミュニケーションが欠かせません。新入社員は新しい環境で戸惑いや不安を抱えやすいため、周囲が積極的に声をかけることが大切です。

業務でわからないことがあっても気軽に質問できる雰囲気であれば、安心して働けるだけでなく、結果的に職場全体の業務効率化にもつながるでしょう。

また、新入社員を紹介する機会や歓迎の場などを設けると、会社のなかに自分の居場所を感じやすくなります。

このように、日常的なコミュニケーションが五月病予防に大きく役立ちます。

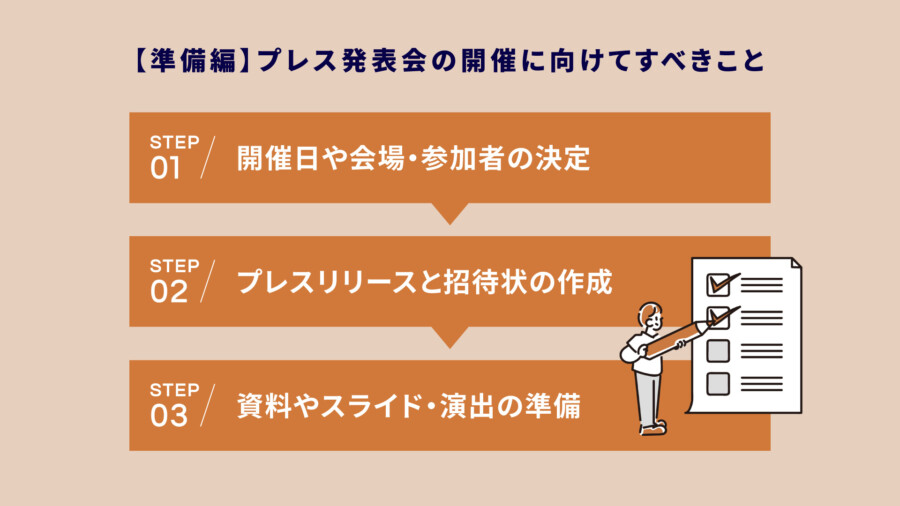

新入社員向けの丁寧な研修

丁寧な研修をおこなうことは、新入社員の不安を減らし、五月病の予防につながります。

仕事に慣れないうちにミスが続くと、自己嫌悪に陥り、精神的に追い込まれやすくなります。そこで、焦らず一つひとつ教える研修期間を十分に確保することが重要です。

例えば、段階的にスキルを身につけることで「自分は成長している」という自信が芽生え、業務へのモチベーションも高まります。

入社直後におこなう研修は、新入社員を即戦力として育成するだけでなく、精神的な安定にも大きな効果を発揮します。

定期的な健康チェック

五月病と呼ばれる特有の症状や、適応障害、うつ病などの心身の不調を早期に発見するためには、定期的な健康チェックが必要です。

例えば、定期的な健康診断や、特定の時期に簡単なアンケート調査を実施することで、体調やメンタル面における変化を早期に察知することが可能です。

また、「誰もが心身の不調に陥る可能性がある」という共通認識を持ち、もし違和感があればすぐに相談できるような仕組みをつくることも重要です。

定期的な健康チェックを導入し、活用することで、効果的な五月病対策と予防につなげることができます。

産業医・産業保健師の在籍

新入社員が心身の不調を感じた際に、安心して相談できる窓口を用意することも大切です。

誰にも相談できずに一人で悩みを抱え込んでしまうと、心身の不調が悪化するリスクが高まります。産業医やカウンセラー、産業看護師といった専門家が社内に在籍していると、プライバシーを守りながら、適切なサポートを受けられます。

誰でも気軽に相談できる環境を整えることは、問題の早期発見や解決につながりやすくなり、深刻な事態を防ぐことにもつながります。

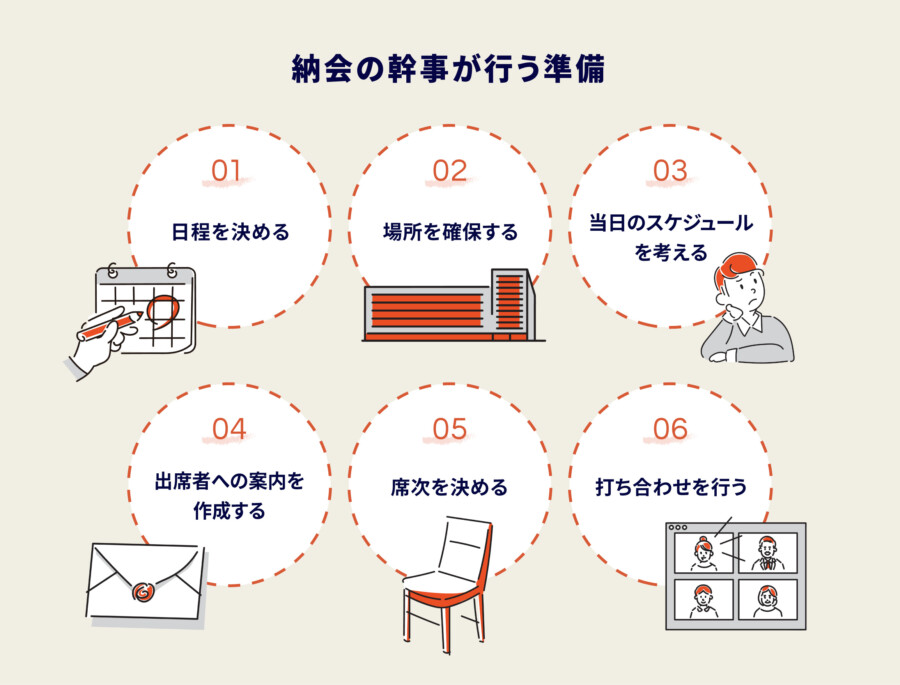

メンター制度の活用

メンター制度とは、新入社員一人ひとりに専属の相談相手を設ける仕組みです。

入社直後の新入社員は、慣れない業務や新しい人間関係に不安を抱えやすいため、気軽に相談できる相手を明確にしておくことが重要です。この点で、メンター制度は大きな効果を発揮します。

例えば、年齢が近く、経験も豊富な先輩社員をメンターに任命することで、日常的な悩みや疑問を打ち明けやすくなり、心理的な負担を軽減できます。

このように、メンター制度は新入社員が社会人生活をスムーズにスタートできるよう支援するだけでなく、五月病の予防にも有効な取り組みのひとつといえるでしょう。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

新入社員のオンボーディングなら、Cultiveまで!

新入社員は、新しい環境への適応や人間関係の構築、理想と現実のギャップなどによるストレスを抱えており、五月病という形で表面化することも少なくありません。企業全体のモチベーションや生産性、離職率への影響を避けるためにも、企業として早期に対策を講じることが重要です。

具体的には、社内コミュニケーションの促進や丁寧な研修の実施、メンター制度の導入など、新入社員の不安や孤独感を軽減するための取り組みが効果的です。

また、Cultiveでは、エンゲージメントにつながるような文化施策や社内イベントを幅広くサポートしております。

会社やチームの“らしさ”をカタチに変えて、メンバーの心に届くようなストーリーと共に企画を設計いたします。

また、独自に開発したサーベイによってメンバーが抱えている本音や悩みをすくい上げ、課題にアプローチするような施策をご提案いたします。

「オンボーディングがうまくいっていない」「みんなの中で理念が息づくような施策をしたい」

そのような課題に取り組まれている方はぜひお気軽にご相談ください。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)