チームワーク強化にゲームが有効なのはなぜ?

チームワークが求められる場面は、職場だけでなく学校や地域活動でも増えています。多様な価値観の人が集まるほど、連携の難しさは大きくなりがちです。そこで役立つのがゲームです。遊びの形式を借りることで緊張がゆるみ、自然な会話や協力が生まれます。さらに失敗しても許される空気がつくりやすく、安心して挑戦できる点も強みです。まずは関係づくりの入口として取り入れると効果が出やすくなります。

チームワーク強化にゲームを使うメリット

座学中心の研修や授業ではどうしても受け身になりがちですが、ゲームは体験型・参加型のアプローチのため、参加者の主体性を引き出しやすいという特徴があります。

身体を動かしたり声をかけ合ったりするなかで、自然とコミュニケーションが生まれ、チームとしてのつながりも深まっていくでしょう。

短時間の実施でも効果が感じられやすいゲームは、チームビルディングの手法として有効です。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

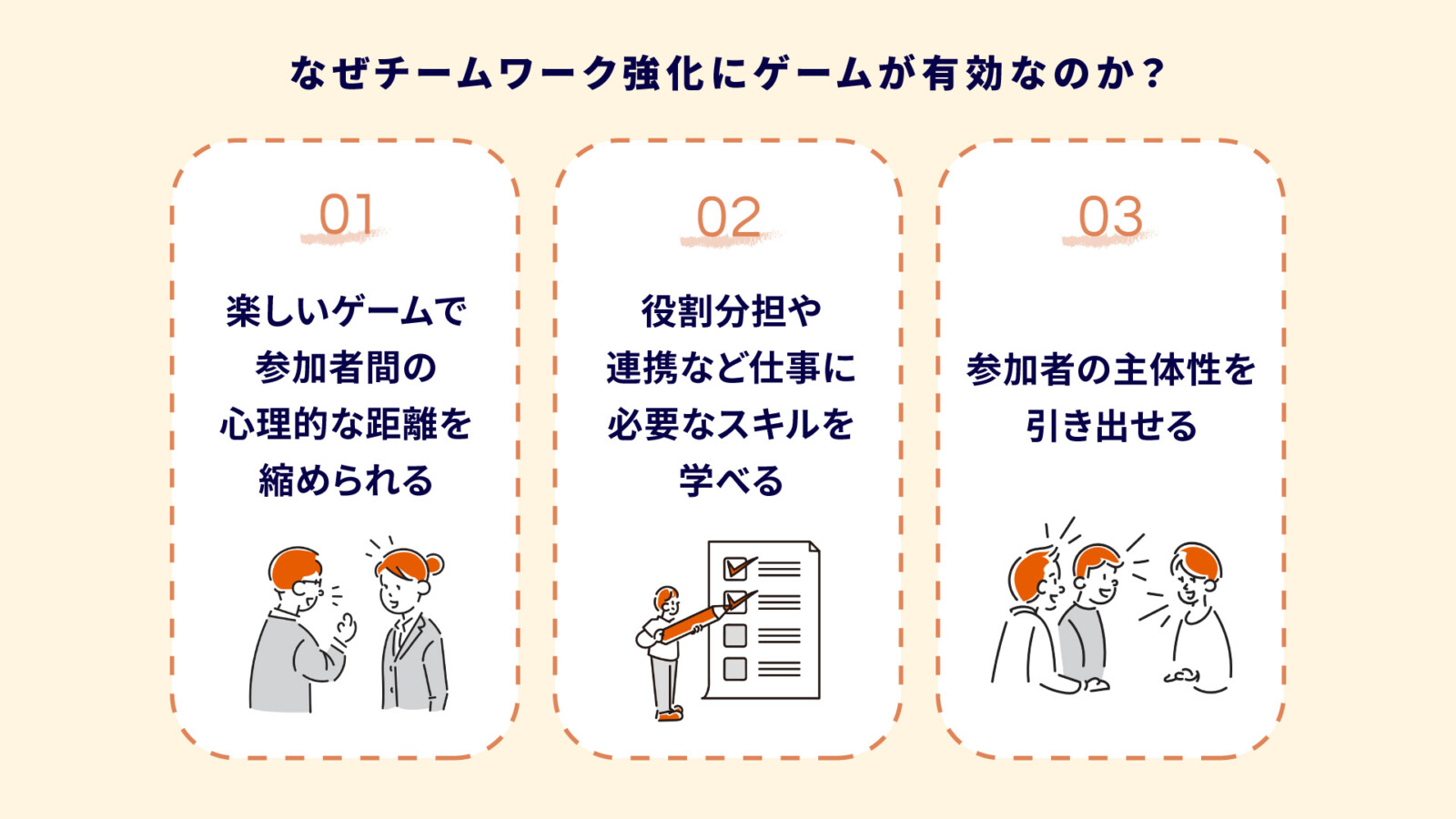

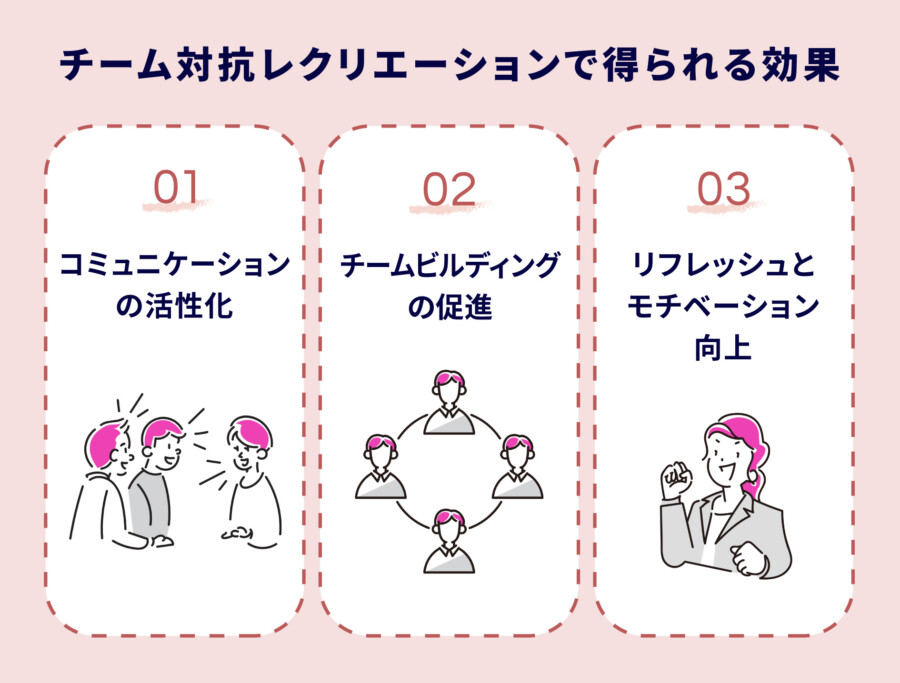

チームワーク強化にゲームを使う3つの効果

チームワークを育てるうえで大切なのは、仲良くすることだけではありません。安心して話せる土台をつくり、協力の型を体験し、主体的な行動を引き出していく必要があります。ここでは、ゲームがチームに良い変化を生む理由を3つに分けて整理します。

- 楽しいゲームで参加者間の心理的な距離を縮められる

- 役割分担や連携など仕事に必要なスキルを学べる

- 参加者の主体性を引き出せる

楽しいゲームで参加者間の心理的な距離を縮められる

ゲームの良さは、楽しい雰囲気の中で自然に会話が生まれる点です。笑いが起きたり、予想外の展開が起こったりすると、初対面同士でも緊張がほどけていきます。特に世代や立場が異なる集まりでは、最初の一言が出にくいものですが、ゲームがあると話題が共有され「話しかけやすい空気」を作れます。成功したときだけでなく、うまくいかなかった瞬間のやりとりも距離を縮めるきっかけになります。結果として質問がしやすくなり、心理的安全性が高まっていきます。子どもにも社会人にも共通する効果です。

役割分担や連携など仕事に必要なスキルを学べる

チームワーク系のゲームでは、自然と役割分担や情報共有が発生します。たとえば「司会役が流れを整える」「記録係が情報をまとめる」「周囲に声をかけて協力を促す」といった行動が、指示されなくても必要になるからです。こうした体験は、そのまま会議やプロジェクトに通じます。意見が偏ったときにどう拾うか、時間が足りないときにどう判断するかなど、実務でも起こりがちな状況を短時間で経験できます。ゲームで得た気づきは、仕事の連携の仕方を見直すヒントになりやすいのが特徴です。

参加者の主体性を引き出せる

ゲームは「正解を教えてもらう研修」と違い、自分たちで工夫して進める必要があります。そのため指示待ちになりにくく、主体的な行動が促されます。子どもは遊びの延長で積極的に挑戦しやすく、学生は周囲と相談しながら役割を見つける経験になります。社員研修であれば、自分の得意分野で貢献したり、周囲を巻き込んだりする動きが出やすくなります。主体性が出るとチーム全体の熱量も上がり、場が活性化します。結果として「協力して成果を出す感覚」が身につきやすくなります。

チームワークを高めるゲームの選び方

チームワーク強化を目的としたゲームにはさまざまな種類があるため、選び方に悩む方も多いかもしれません。

ここでは、ゲーム選定の際に押さえておきたい3つの視点を紹介します。

対象に合わせて選ぶ

ゲームを選ぶ際は、参加者の年齢層や立場、関係性に配慮することが大切です。

例えば、初対面のメンバーが多い場合には、自然と会話が生まれるアイスブレイク系のゲームがおすすめです。学生や若手社員が中心のチームでは、身体を動かす要素があるゲームのほうが取り組みやすく、場も盛り上がる傾向があります。

このように、参加者の特徴に合ったゲームを選ぶことで、メンバーの積極的な参加が期待でき、チームの一体感も生まれやすくなります。

目的実施シーンで選ぶ

ゲームは、実施する目的やシーンに応じて内容を選ぶことで、より高い効果を得ることができます。

会議や研修の冒頭で緊張を和らげることが目的であれば、短時間でできるシンプルなルールのゲームが向いています。一方で、グループ内の対話を深めたいときや、課題解決をテーマにしたい場合には、協力しながら進めるワーク型のゲームが適しています。

このように目的に合ったゲームを選ぶと、狙った成果を引き出しやすくなります。

所要時間や人数、準備のしやすさから選ぶ

ゲームは、所要時間や参加人数、準備のしやすさを考慮して選ぶことも大切です。

内容が魅力的でも、時間や準備に手間がかかりすぎると、当日の進行が滞るおそれがあるためです。特に、研修や授業のように時間が限られている場面では、「決められた時間内に全員が参加できるか」という点にも配慮する必要があります。

ルールがシンプルで特別な道具を使わずにできるゲームを選ぶと、当日の進行がスムーズになり、参加者との対話や関わりにも集中しやすくなります。

社内イベントのことならCultiveまで!

企画やご予算でお悩みはありませんか?まずはお気軽にご相談ください

チームワークを高めるゲームのアイデア17選

ここでは、チームワークを高めるために有効なゲームを17個紹介します。子どもから社会人まで幅広い世代が楽しめるゲームを集めました。

- バースデーライン

- 共通点探しゲーム

- 2つの真実と1つのウソ

- 積み木式自己紹介

- ジェスチャーゲーム

- お絵描き伝言ゲーム

- グループ即興寸劇(インプロ)

- 質問ゲーム

- ヘリウムリング

- タワービルド

- ボールトスチャレンジ

- 逆ピラミッド積み

- ピクチャーディクショナリー

- スピードビルド

- コードネームクイズ

- マシュマロチャレンジ

- 謎解き脱出ゲーム

目的や状況に応じて取り入れてみてください。

バースデーライン

参加者が声を出さずにジェスチャーだけで誕生日順に並ぶゲームです。

言葉を使わないぶん、相手のしぐさや表情から情報を読み取る力や、非言語でのコミュニケーション力が養われます。初対面同士のアイスブレイクにもおすすめです。

共通点探しゲーム

チームでできるだけ多くの共通点を探すゲームです。

「好きな食べ物」「出身地」などをきっかけに、自然な会話が生まれ、共感や親近感を得やすくなります。メンバー同士の共通点を探ることで、チームのつながりが深まります。

2つの真実と1つのウソ

3つの自己紹介のうち、1つだけウソを混ぜて発表し、どれがウソかを当ててもらうゲームです。

相手の話し方や表情を観察し、違和感を読み取る力が養われます。会話のきっかけにもなり、場が和むアイスブレイクゲームとしても活用できます。

積み木式自己紹介

順番に自己紹介をしながら、前の人の内容を少しだけ引き継ぐ自己紹介ゲームです。(例:「〇〇さんが登山好きとのことですが、私は高原のある〇〇県出身です」など)

傾聴力が自然と育まれ、相互理解も促します。

ジェスチャーゲーム

声を出さずに身ぶり手ぶりだけでお題を表現し、相手に伝えるゲームです。

表現力や想像力を活かした非言語での意思疎通が求められます。楽しみながらコミュニケーションを取れる定番のゲームです。

【用意するもの】ジェスチャーで表現するお題

お絵描き伝言ゲーム

最初の人が出題された絵を描き、次の人はそれを見て真似して描く、ということを繰り返していくゲームです。

最後の人が描いた絵が元の絵とどれだけ近いかを比べることで、情報を読み取る力や受け取り方の違いを体感できます。

【用意するもの】紙と筆記用具

グループ即興寸劇(インプロ)

テーマを決めて即興で寸劇をおこなうワーク型ゲームです。

アイデアを出し合い、役割分担をするなかで、自然と創造性や柔軟性が育まれます。笑いや意外な展開も生まれやすく、チームの距離を一気に縮められるでしょう。

スムーズな進行のために、主催者側でいくつかテーマを用意しておく方法もあります。

【用意するもの】寸劇のテーマ(必要に応じて)

質問ゲーム

参加者の1人が思い浮かべたものを、ほかのメンバーがイエスかノーで答えられる質問だけで当てていくゲームです。

論理的に質問を組み立て、答えに近づいていく過程におもしろさがあります。推理力や順序立てた思考、相手への理解が求められます。

ヘリウムリング

フラフープや棒を全員の人差し指で支え、落とさずにゆっくり地面まで下ろすゲームです。

一見簡単そうに見えて、メンバー同士の息を合わせないと成功できません。協調性やバランス感覚が鍛えられます。

【用意するもの】フラフープや棒

タワービルド

紙コップや折り紙、輪ゴムなどの身近な素材で、制限時間内にできるだけ高いタワーをつくるゲームです。

アイデアを出し合いながら進めるなかで自然とリーダーシップや役割分担が生まれ、チームワークが育まれます。

【用意するもの】紙コップや割り箸、紙皿、折り紙、輪ゴムなど

ボールトスチャレンジ

紙コップや輪ゴムなどでつくった装置を使い、ボールを的に入れるゲームです。

アイデアの実現力や協力体制を試すワークとして利用できます。チームとしての達成感も味わえるゲームです。

【用意するもの】紙コップや割り箸、紙皿、折り紙、輪ゴム、はさみなど

逆ピラミッド積み

上にいくほど大きな素材を、下にいくほど小さな素材を使って、安定した「逆さピラミッド」をつくるゲームです。

バランスを取るために、発想力とメンバー同士の協力が求められます。使用する材料を変えることで難易度を調整できます。

【用意するもの】積み木やブロック、ボール、紙コップなど

ピクチャーディクショナリー

お題として出された言葉を、絵だけでチームに伝え、当ててもらうゲームです。

どのように描けば相手に伝わるかを考える表現力と、描かれた絵から意味を読み取る観察力や想像力が鍛えられます。

ものの名前だけでなく、「時間」「平等」「目標」などの抽象的な概念をお題にすることで難易度を調整できます。

【用意するもの】紙と筆記用具

スピードビルド

1人だけが完成モデルを見て、ほかのメンバーに口頭で伝えながら同じ形を再現してもらうゲームです。

観察力や言語化する力、理解力や表現力などが試されるゲームで、時間制限を設けるとさらに盛り上がります。

【用意するもの】積み木やブロックなど(お題用と再現用に2セット)

コードネームクイズ

多数の単語カードのなかから、司会者が出すヒントをもとに、チームで正解のカードを推理するゲームです。(例:ヒントが「寒い」の場合、「雪」「コート」「氷」などの候補からチームで話し合って決定する)

話し合いの過程でお互いの思考や感覚の違いを知ることができ、ディスカッションを通じた意思決定方法も学べます。

【用意するもの】 単語が書かれたカード(20〜30枚程度)

マシュマロチャレンジ

マシュマロチャレンジは、乾燥パスタやテープなど限られた材料でタワーを作り、最上部にマシュマロを載せて自立させるゲームです。時間制限を設けると、計画だけでなく試行錯誤しながら改善する姿勢が求められます。

進める中で「誰が組み立てるか」「どう検証するか」など役割分担が必要になり、自然と連携が生まれます。うまくいかない場合も多いため、失敗から学ぶ力が鍛えられる点も特徴です。企業研修や学校行事などで活用されやすく、準備が比較的簡単なのもメリットです。安全面のため作業場所の確保は行いましょう。

【用意するもの】乾燥パスタ(スパゲッティなど)、マシュマロ、テープ(マスキングテープなど)、タイマー

謎解き脱出ゲーム

謎解き脱出ゲームは、限られた時間の中でヒントを集め、推理しながら課題を解決していく協力型のゲームです。1人で解ける問題は少なく、情報共有や役割分担が欠かせません。

気づいたことをすぐ伝える、別の視点の意見を取り入れる、行き詰まったら発想を切り替えるなど、チームで成果を出すための動きが自然に出てきます。ロジカルシンキングやコミュニケーション力も鍛えられ、職場レクリエーションや研修のワークとしても使いやすい企画です。難易度を調整しやすく、所要時間も30分から90分程度で設計できます。

【用意するもの】謎解き問題(自作またはキット)、解答用紙・筆記用具、タイマー

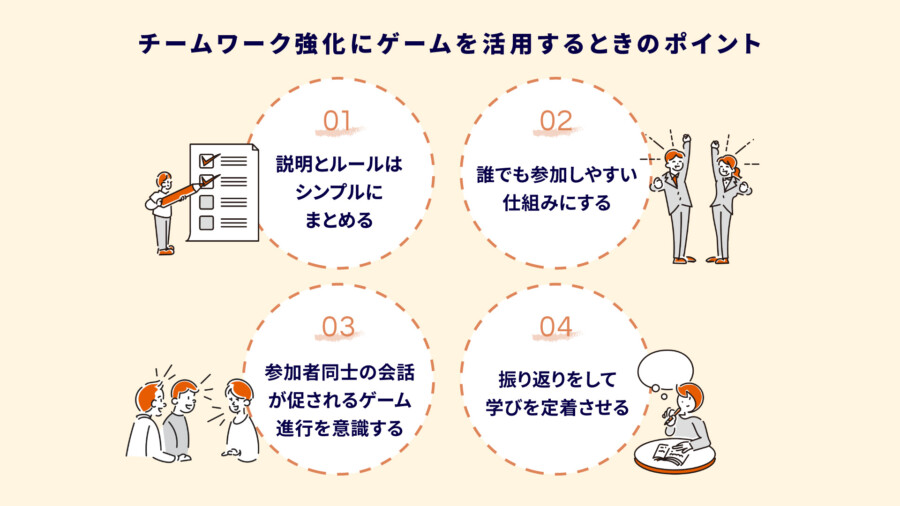

チームワーク強化にゲームを活用するときのポイント

最後に、チームワーク強化の手段としてゲームを活用する際のポイントを4つ紹介します。

「楽しかった」だけで終わらせず、学びとして定着させるために、ぜひ参考にしてください。

説明とルールはシンプルにまとめる

ゲームは、ルールや進行がわかりやすく、シンプルであることが大切です。

複雑なルールや例外が多いと、参加者の集中が切れてしまったり、ゲームへの興味を削いでしまうおそれがあります。

特に初対面の人同士が集まる場面では、緊張や遠慮があるため、複雑な内容のゲームでは参加のハードルが上がってしまいます。

ルールが簡単であれば、参加者はスムーズにゲームに入り込めるため、関係づくりや学びといった本来の目的に集中しやすくなるでしょう。

誰でも参加しやすい仕組みにする

ゲームの内容や運営方法は、参加者の特性や状況に応じて柔軟に設計することが大切です。

例えば、運動が苦手な人や人前で話すのが得意でない人でも、無理なく関われるような内容が望ましいでしょう。

強制的に参加させるのではなく、「やってみたい」「楽しそう」と感じられるような雰囲気づくりや仕掛けを意識することがポイントです。

役割の分担や選択肢の用意、声かけなどを通じて、全員が安心して楽しめるように工夫しましょう。

振り返りをして学びを定着させる

ゲームが終わったあとに振り返りの時間を設けることで、気付きや学びをさらに深めることができます。

感想を共有したり、気付いたことをワークシートに書き出したりと、方法はシンプルで構いません。

「楽しかった」で終わらせず、体験を言葉にして振り返るプロセスを取り入れるだけで、ゲームで得た学びを実際の仕事や学習に結びつけて考えやすくなります。

参加者同士の会話が促されるゲーム進行を意識する

ゲーム中に沈黙が続いてしまうと、せっかくの研修効果が薄れてしまいます。ファシリテーターは「短い相談タイムを挟む」「途中で作戦会議を促す」など、会話が生まれる流れを作ることが大切です。また、うまくいった場面があればその場で共有させると、成功体験が広がり、発言しやすくなります。逆に停滞している場合は、ヒントを出すのではなく問いかけで整理を促すと主体性が保てます。会話が増えるほど相互理解が進み、協力の質も上がっていきます。どんな場面でも再現しやすい工夫として意識しておきましょう。

ゲームでチームワーク強化を目指すならCultiveまで

チームワークを高めるには、ただ同じ時間を過ごすだけでなく、互いを知り、信頼関係を築くきっかけが欠かせません。

今回紹介したようなゲームは、子どもから社会人まで幅広い場面で取り入れやすく、楽しみながら自然にコミュニケーションを促せるため、チームの土台づくりに役立ちます。

大切なのは、目的や参加者に合った内容を選び、全員が安心して参加できる環境を整えることです。さらに、ゲーム後の振り返りをおこない、気づきを言葉にして定着させることで、日々の仕事や学習、活動の中でも活かしやすくなります。

また、Cultiveではチームワークやエンゲージメント向上につながる社内施策を幅広くサポートしております。会社やチームの“らしさ”を抽出し、メンバーがその特徴を誇りに思えるよう、ストーリーを添えて企画をご提案いたします。

「業務上のやり取りに限られていてチームワークが育っていない」「仲間や会社へのエンゲージメントを高めたい」

そのような課題を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。会社やチームの“らしさ”が成長を支える強みになるまでの過程を、伴走しながらお手伝いいたします。

![企業イベントで選ぶなら Cultive[カルティブ]](https://sp-cultive.com/wp-content/themes/sp-cultive-v2/assets/images/common/logo_cultive.svg)